Оценка эффективности биогеосорбентов на основе минеральных носителей для очистки нефтезагрязненной почвы

Автор: Мязин В. А., Шушков Д. А., Фокина Н. В., Чапоргина А. А., Канивец А. В., Брянцев А. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Методы очистки нефтезагрязненных территорий включают применение сорбентов, повышению эффективности которых способствует иммобилизация на их поверхности углеводородокисляющих микроорганизмов. Биогеосорбенты получены на основе минерального сырья (анальцим- и глауконитсодержащих пород и термоактивированного вермикулита)и углеводородокисляющих бактерий родов Pseudomonas и Microbacterium, выделенныхиз загрязненных почв Мурманской области. Численность иммобилизованных бактерийна исследуемых носителях остается высокой на протяжении 9 месяцев хранения, а бактериальная пленка на поверхности минеральных носителей сохраняется в течение 12 месяцев хранения в воздушно-сухом состоянии. При хранении биогеосорбентов не требуются создание специальных условий и дополнительная подготовка перед использованием. Минеральные носители оказывают стимулирующее влияние на высоту проростков и длину корней тест-растений. При внесении биогеосорбентов увеличивается численность бактерий, способных к микробиологической трансформации нефтепродуктов, и повышается степень очистки почвы от углеводородов нефти на начальном этапе (в течение первых 30 суток). Наиболее эффективным является внесение термоактивированного вермикулита и глауконитсодержащей породы с иммобилизованными углеводородокисляющими бактериями. Применение биогеосорбента на основе термоактивированного вермикулита позволяет сократить время очистки до 20–22 месяцев, а на основе глауконитсодержащей породы – до 17 месяцев (без очистки этот период составляет 29 месяцев).

Нефтяные углеводороды, загрязненные почвы, биогеосорбенты, биоремедиация, иммобилизованные бактерии, petroleum hydrocarbons, contaminated soils, biogeosorbents, biodegradation, immobilized bacteria

Короткий адрес: https://sciup.org/142239626

IDR: 142239626 | УДК: 504.062.4 | DOI: 10.21443/1560-9278-2024-27-1-91-102

Текст статьи Оценка эффективности биогеосорбентов на основе минеральных носителей для очистки нефтезагрязненной почвы

Мязин В. А. и др. Оценка эффективности биогеосорбентов на основе минеральных носителей для очистки нефтезагрязненной почвы. Вестник МГТУ. 2024. Т. 27, № 1. С. 91–102. DOI:

Myazin, V. A. et al. 2024. Effectiveness of biogeosorbents based on mineral carriers for treatment oil-contaminated soil. Vestnik of MSTU, 27(1), pp. 91–102. (In Russ.) DOI:

В настоящее время в мире широко применяются методы очистки почвы и воды от углеводородов с использованием сорбентов ( Pabis-Mazgaj et al., 2022; Guirado et al., 2021; Алексанян и др., 2020; Zhang et al., 2019; Vidal et al., 2019; Bandura et al., 2017) , которые подразделяются на неорганические, органические, органоминеральные и синтетические. Глины и диатомиты используются в качестве сорбентов в силу своей доступности и низкой стоимости ( Al-Jammal et al., 2019; Алексеева и др., 2017; Buzimov et al., 2018; Shchemelinina et al., 2017) . Многие сорбенты малоэффективны, имеют низкую сорбционную емкость и не способны удерживать легкие углеводороды. Результаты исследования эффективности сорбентов в отношении нефти и нефтепродуктов, полученные при стандартных условиях, отличаются от данных, касающихся поведения сорбентов в реальных условиях, из-за ряда факторов природного и антропогенного характера, которые не учитываются производителями сорбционных материалов ( Васильева и др.,, 2023 ). Повысить эффективность сорбентов может иммобилизация на их поверхности углеводородокисляющих микроорганизмов ( Costa et al., 2014; Lin et al., 2014 ). Сорбенты с иммобилизованными клетками микроорганизмов являются центрами деструкции углеводородов, где субстрат находится в непосредственной близости к микробному сообществу. Сорбция углеводородов на сорбенте также способствует снижению токсичности среды и предотвращает распространение загрязнения ( Vasilyeva et al., 2020 ). Сорбенты на основе минерального сырья положительно влияют на газовоздушный и тепловой режим почвы, способствуют сохранению высокой численности микроорганизмов, что усиливает активность ферментов и протекание биохимических процессов ( Vasilyeva et al., 2022; Myazin et al., 2021; Мязин и др., 2020 ).

В ходе исследований ( Щемелинина и др., 2018 ) смоделированы биогеосорбенты на основе глинистых и цеолитовых пород с иммобилизованными на них микроорганизмами, обладающими углеводородокисляющей активностью. Полученные биогеосорбенты позволили снизить содержание нефтепродуктов в модельной воде в 2,5-5 раз, а биодеструкция нефтепродуктов за 4 сут составила 12-77 %.

Целью настоящей работы стала оценка эффективности биогеосорбентов с иммобилизованными углеводородокисляющими бактериями, выделенными из почв Мурманской области, для очистки нефтезагрязненной почвы в лабораторных условиях и определения перспективы их дальнейшего использования при очистке территорий в условиях Севера.

Материалы и методы

В качестве сорбентов для углеводородокисляющих бактерий (УОБ) использовали минеральные носители на основе анальцимсодержащих пород Веслянской группы проявлений, глауконитсодержащих пород Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев (Республика Коми) ( Щемелинина и др., 2018; Shchemelinina et al., 2019; Симакова, 2016; Shushkov et al, 2023 ) и термоактивированного вермикулита Ковдорского месторождения (Мурманская область).

Для иммобилизации минеральные сорбенты заливали бактериальной суспензией (соотношение сорбентов и суспензии составляло 1 : 6, титр клеток - 10 9 кл./г), содержащей штаммы углеводородокисляющих бактерий, относящихся к родам Pseudomonas и Microbacterium, и перемешивали в течение 1 ч с помощью верхнеприводной мешалки. Используемые штаммы были выделены из загрязненных почв Мурманской области (данные штаммы находятся в коллекции микроорганизмов Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, г. Апатиты). После перемешивания сорбент отфильтровывали с применением фильтра "Белая лента" и высушивали в сушильном шкафу при температуре 35 °С. Высушенные сорбенты хранили при комнатной температуре в герметичной упаковке.

Определение численности бактериальных клеток на биогеосорбентах проводили методом посева на мясопептонный агар через 1 сут после иммобилизации, а также через 3 и 9 месяцев хранения.

Исследование поверхности биогеосорбентов и элементный анализ проводили через 15 сут после иммобилизации, через 6 и 12 месяцев хранения в центре коллективного пользования "Геонаука" на базе Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) с помощью сканирующего электронного микроскопа Axia ChemiSEM, оборудованного энергодисперсионной приставкой при ускоряющем напряжении 5 кВ и токе 0,18–0,49 нА. Предварительно образцы покрывали углеродной или золотой пленкой.

Для исключения вероятности токсического воздействия на растения при очистке почвы с использованием сорбентов был проведен тест на фитотоксичность. Почву просеивали через сито с ячейками диаметром 5 мм и увлажняли до 60-70 % от полной влагоемкости. Увлажненную почву помещали в пластиковые контейнеры объемом 400 мл (масса почвы 200 г). Используемые сорбенты добавляли к почве в количестве 2 % от массы почвы и тщательно перемешивали. После внесения сорбентов в каждый контейнер с почвой было посеяно 15 семян пшеницы, которые предварительно проращивались в течение 24 ч в чашке Петри при температуре 27 °С. Тест проводили при комнатной температуре в течение 7 сут, после чего замеряли высоту побегов и длину корней.

Для оценки эффективности биогеосорбентов при очистке нефтезагрязненных почв был проведен лабораторный опыт продолжительностью 3 месяца. Почву просеивали через сито (диаметр ячеек 5 мм) и увлажняли до 60–70 % от полной влагоемкости. В качестве загрязняющего вещества использовали образец тяжелой нефти Приразломного месторождения в количестве 1 % от массы почвы. Нефть вносили в почву и тщательно перемешивали, после чего загрязненную почву раскладывали в пластиковые контейнеры объемом 400 мл (масса почвы 200 г). Подготовленные биогеосорбенты добавляли к почве в количестве 2 % от массы почвы и тщательно перемешивали. Схема лабораторного опыта и используемые биогеосорбенты представлены в табл. 1. В течение эксперимента почву увлажняли и перемешивали 2 раза в неделю.

Таблица 1. Схема лабораторного эксперимента по оценке эффективности иммобилизованных минеральных сорбентов

Table 1. Scheme of the laboratory experiment to assess the effectiveness of immobilized mineral sorbents

|

Вариант |

Сорбент-носитель |

Наличие УОБ |

Наличие нефти |

|

BG (контроль) |

Нет |

Нет |

Нет |

|

CS |

Нет |

Нет |

Есть |

|

A |

Анальцимсодержащая порода, крупность –0,25 … +0,1 мм |

Есть |

Есть |

|

AC |

Анальцимсодержащая порода с карбонатами, крупность –0,25 … +0,1 мм |

Есть |

Есть |

|

G |

Глауконитсодержащая порода, крупность –0,25 … +0,1 мм |

Есть |

Есть |

|

GС |

Глауконитсодержащая порода с карбонатами, крупность –0,25 … +0,1 мм |

Есть |

Есть |

|

VER1 |

Термоактивированный вермикулит, крупность –2 … +0,45 мм |

Есть |

Есть |

|

VER2 |

Термоактивированный вермикулит, крупность –5 … +2 мм |

Есть |

Есть |

Отбор и анализ образцов почвы проводили через 15, 30 и 90 сут после начала лабораторного эксперимента. Суммарное содержание углеводородов в почве определяли методом ИК-спектрометрии, основанном на экстракции углеводородов четыреххлористым углеродом, очисткой экстракта на колонке с окисью алюминия и последующим определением концентрации углеводородов в элюате на анализаторе нефтепродуктов АН-2 согласно методике ПНД Ф 16.1:2.2.22-981. Величину рН водной вытяжки почв определяли потенциометрическим методом на рН-метре Radelkis OP-300. Активность почвенной дегидрогеназы оценивали колориметрическим методом, основанным на восстановлении бесцветной соли 2,3,5-трифенилтетразолия хлористого до красного трифенилформазана ( Минеев, 2001 ).

Статистический анализ данных проводился с использованием прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2007. Для определения достоверности различий между выборками использовали t -критерий Стьюдента. Для расчета коэффициента корреляции r использовался метод Пирсона (уровень значимости 0,05).

Результаты и обсуждение

Динамика численности иммобилизованных бактерий на сорбентах-носителях

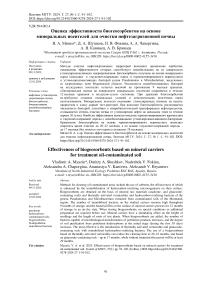

Численность бактерий на биогеосорбентах через 1 сут после их иммобилизации и высушивания находилась в диапазоне 109–209 кл./г. Через три месяца хранения количество бактерий на минеральных носителях достоверно не изменилось, за исключением термоактивированного вермикулита. Через 9 месяцев хранения численность углеводородокисляющих бактерий снизилась на всех биогеосорбентах, кроме глауконитсодержащей породы и термоактивированного вермикулита (рис. 1). Однако количество бактерий на сорбентах все еще оставалось достаточно высоким (107–108 кл./г). Это позволяет хранить биогеосорбенты без значительного снижения численности иммобилизованных микроорганизмов до момента их использования.

Рис. 1. Численность бактериальных клеток (109 кл./г) на поверхности биогеосорбентов через сутки после иммобилизации (1), через 3 месяца (2) и 9 месяцев хранения (3) Fig. 1. The number of bacterial cells (109 cells/g) on the surface of biogeosorbents one day after immobilization (1), after 3 months (2), and 9 months of storage (3)

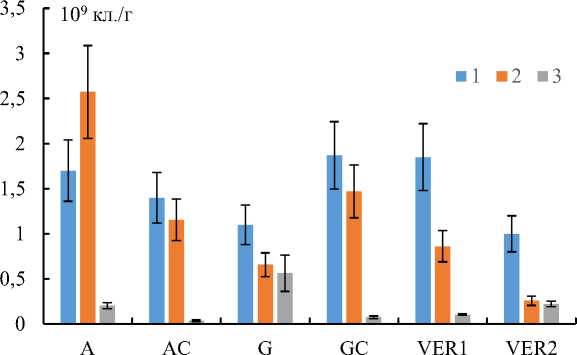

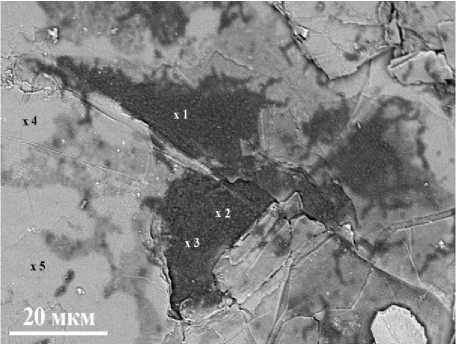

Исследование биогеосорбентов с использованием сканирующего электронного микроскопа, выполненное через 15 сут после иммобилизации, показало наличие бактериальной пленки на поверхности минеральных носителей (рис. 2).

Рис. 2. Бактериальная пленка на поверхности зерен термоактивированного вермикулита через 15 сут после иммобилизации. СЭМ-изображения, режим обратно-рассеянных электронов

Fig. 2. Bacterial film on the surface of grains of thermally activated vermiculite in 15 days after immobilization. SEM images, backscattered electron mode

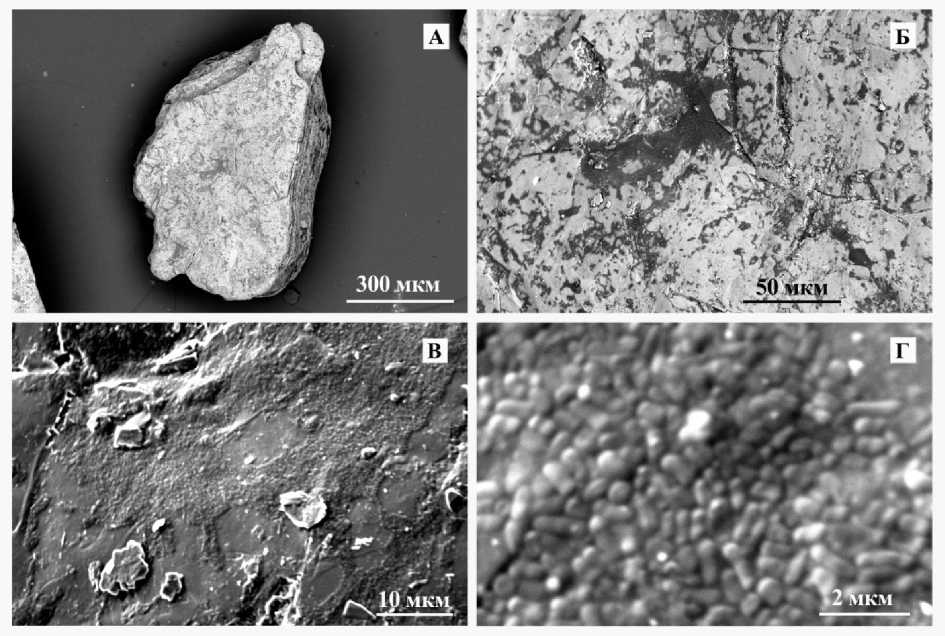

Через 6 и 12 месяцев хранения биогеосорбентов бактериальная пленка на их поверхности сохранилась, что подтверждается результатами проведенной сканирующей электронной микроскопии (рис. 3).

км

500 мкм

30 мкм

Рис. 3. Бактериальная пленка на поверхности зерен термоактивированного вермикулита через 12 месяцев после иммобилизации. СЭМ-изображения, режим обратно-рассеянных электронов Fig. 3. Bacterial film on the surface of grains of thermally activated vermiculite in 12 months after immobilization. SEM images, backscattered electron mode

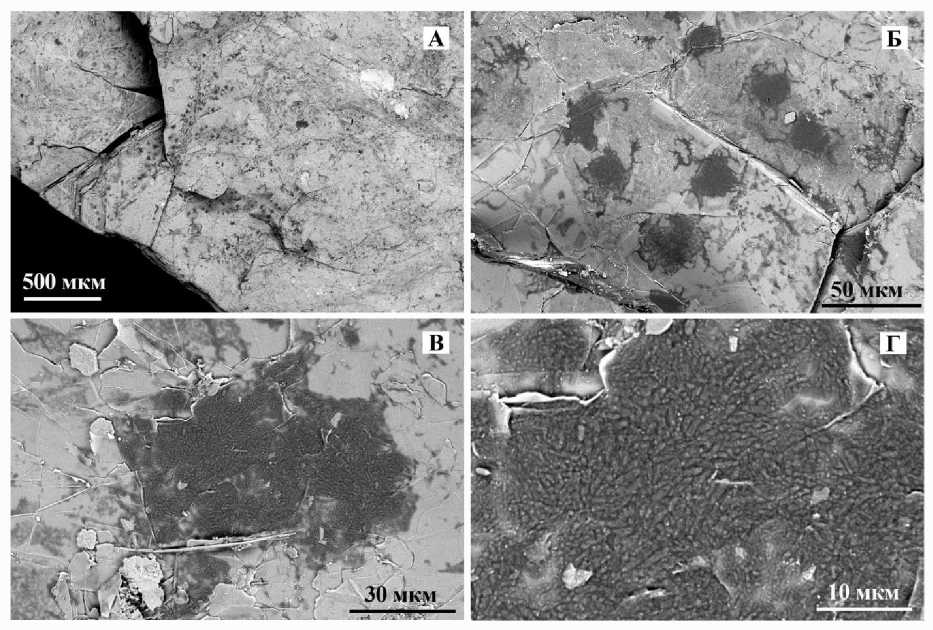

На основании рентгеноспектрального микроанализа через 12 месяцев хранения биогеосорбентов подтверждено наличие бактериальной пленки, представленной органическими соединениями (рис. 4).

Рис. 4. Точки рентгеноспектрального микроанализа бактериальной пленки (1–3) и поверхности вермикулита (4, 5). СЭМ-изображения, режим обратно-рассеянных электронов Fig. 4. EDS points of bacterial film (1–3) and vermiculite surface (4, 5). SEM images, backscattered electron mode

|

Элемент |

Мас.% |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

C |

27,4 |

23,7 |

29,4 |

– |

– |

|

N |

13,5 |

10,9 |

14,9 |

– |

– |

|

O |

59,1 |

65,4 |

55,6 |

43,3 |

45,8 |

|

Na |

– |

– |

– |

0,8 |

0,8 |

|

Mg |

– |

– |

– |

18,3 |

17,9 |

|

Al |

– |

– |

– |

8,8 |

8,6 |

|

Si |

– |

– |

– |

22,6 |

21,4 |

|

K |

– |

– |

– |

0,2 |

0,0 |

|

Ca |

– |

– |

– |

0,2 |

0,2 |

|

Ti |

– |

– |

– |

0,6 |

0,5 |

|

Fe |

– |

– |

– |

5,2 |

4,8 |

Таким образом, в ходе исследования было показано, что бактериальная пленка, образующаяся на поверхности минеральных сорбентов после иммобилизации, сохраняется в течение 12 месяцев хранения в воздушно-сухом состоянии. Численность бактерий, определенная методом посева, снижается незначительно, что позволяет использовать предлагаемые минеральные сорбенты для закрепления углеводородокисляющих микроорганизмов и последующего их применения при очистке и восстановлении нефтезагрязненных почв и грунтов.

Фитотоксичность сорбентов

Внесение в чистую почву минеральных сорбентов стимулирует рост пшеницы, не оказывая негативного влияния на растения. Высота побегов и длина корней проростков в вариантах с добавлением минеральных сорбентов через 7 дней была достоверно выше, чем в контрольном варианте, в среднем на 70 % ( t = 3,12–8,82 и t = 3,22–7,57 соответственно; df = 13; p = 0,95) (табл. 2).

Таблица 2. Высота побегов и длина корней проростков пшеницы через 7 сут после посева

Table 2. Shoot height and root length of wheat seedlings in 7 days after sowing

|

Вариант |

Высота побега, см |

Длина корня, см |

|

BG |

9,0 ± 0,9 |

6,7 ± 0,8 |

|

A |

13,2 ± 1,0 |

10,5 ± 0,4 |

|

AC |

16,1 ± 0,9 |

11,6 ± 0,5 |

|

G |

15,4 ± 0,7 |

10,6 ± 0,4 |

|

GС |

17,3 ± 0,2 |

10,8 ± 0,5 |

|

VER1 |

13,8 ± 1,0 |

10,5 ± 0,7 |

|

VER2 |

15,3 ± 0,8 |

12,1 ± 0,6 |

Максимальная высота проростков пшеницы была отмечена для вариантов с внесением анальцимсодержащей породы с карбонатами и глауконитсодержащей породы с карбонатами, а максимальная длина корней – для варианта с внесением термоактивированного вермикулита (крупность зерен –5 … +2 мм) и анальцимсодержащей породы с карбонатами.

Стимуляция роста побегов и корней пшеницы обусловлена улучшением структуры почвы, увеличением влагоемкости, а также смещением величины рН из слабокислого в нейтральный диапазон, что ярче всего проявилось при использовании сорбентов на основе карбонатсодержащих пород. Положительное влияние исследуемых сорбентов на рост и развитие растений может быть одним из факторов их успешного применения для очистки и восстановления нефтезагрязненных почв.

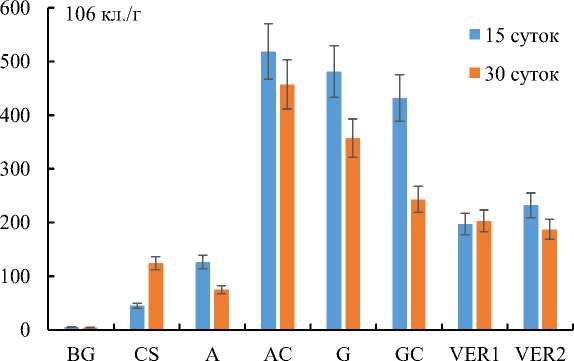

Влияние биогеосорбентов на численность бактерий в загрязненной почве

Численность бактерий в загрязненной почве через 1 сут после начала эксперимента не превышала 1,5 млн кл./г, а через 15 сут достигла 50 млн кл./г, что связано с активизацией аборигенных УОБ, для которых углеводороды являются источником углерода, а также с улучшением аэрации и водного режима. Внесение биогеосорбентов резко увеличило численность бактерий. Наиболее сильный рост был отмечен при использовании сорбентов на основе анальцимсодержащей породы с карбонатами (518 млн кл./г), глауконитсодержащей породы (481 млн кл./г) и глауконитсодержащей породы с карбонатами (432 млн кл./г). Наименьшая численность бактерий была характерна для почвы с добавлением сорбента на основе анальцимсодержащей породы (126 млн кл./г). Через месяц наблюдалась схожая тенденция с некоторым снижением численности почвенных бактерий в вариантах с внесением сорбентов на основе глауконитсодержащей породы (рис. 5).

Рис. 5. Динамика численности бактерий в почве при ее очистке от нефтепродуктов с использованием биогеосорбентов

Fig. 5. Dynamics of the number of bacteria in the soil during its treatment from oil products using biogeosorbents

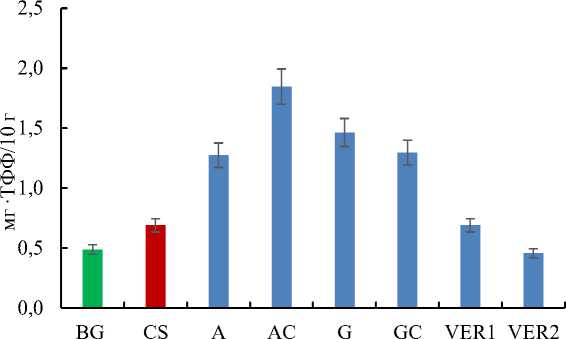

Влияние биогеосорбентов на активность дегидрогеназы в загрязненной почве

Активность дегидрогеназы – почвенного фермента из класса оксидоредуктаз – является показателем жизнедеятельности микроорганизмов. Эти ферменты катализируют дегидрирование органических веществ, в том числе углеводородов в загрязненной почве. Дегидрогеназа – это внеклеточный фермент преимущественно бактериального происхождения, поэтому его высокая активность является следствием деятельности бактерий.

Дегидрогеназная активность в чистой почве составляла 0,49 мг∙ТФФ/10 г, что характеризует ее как слабую ( Гапонюк и др., 1985 ), а почву – как очень бедную по степени обогащенности дегидрогеназой ( Звягинцев, 1978 ). В загрязненной почве в результате развития аборигенных УОБ активность дегидрогеназы возросла до среднего уровня (0,69 мг∙ТФФ/10 г). Использование биогеосорбентов достоверно увеличило активность фермента в 1,8–2,7 раз до высокого и очень высокого уровня за исключением вариантов с термоактивированным вермикулитом. В то же время по степени обогащенности дегидрогеназой почва осталась бедной (рис. 6).

Рис. 6. Активность дегидрогеназы в почве через 3 месяца после начала эксперимента

Fig. 6. Dehydrogenase activity in soil 3 months after the start of the experiment

В ходе исследования установлено, что дегидрогеназная активность положительно коррелирует с численностью бактерий в почве ( r = 0,75–0,93; t = 4,46–10,26; df = 14,0; p = 0,05).

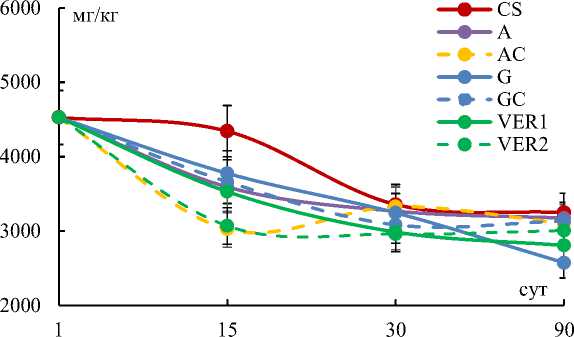

Влияние биогеосорбентов на содержание углеводородов в загрязненной почве

Исходное содержание углеводородов в почве через 1 сут после внесения нефти составляло 4 527 ± 860 мг/кг, что соответствует высокой степени загрязнения2 ( Пиковский, 1993; Московченко, 1998 ).

Содержание углеводородов в загрязненной почве без использования биогеосорбентов в течение 15 сут снизилось лишь на 4 %. Внесение биогеосорбентов привело к снижению содержания углеводородов на 25 %, а скорость деструкции углеводородов достигала 100 мг/сут (среднее значение 75 ± 8 мг/сут). Наиболее эффективными биогеосорбентами на данном этапе были анальцимсодержащая порода с карбонатами и термоактивированный вермикулит (–5 … +2 мм).

Через 30 сут за счет самоочищения почвы количество углеводородов сократилось на 26 %, а использование биогеосорбентов привело к снижению содержания углеводородов в среднем на 31 %. Скорость деструкции углеводородов при этом снизилась до 20–55 мг/сут. Наиболее эффективными биогеосорбентами через 1 месяц были глауконитсодержащая порода с карбонатами и термоактивированный вермикулит. При этом достоверной разницы между сорбентами в эффективности деструкции углеводородов не обнаружено.

В дальнейшем скорость деструкции углеводородов заметно снизилась во всех вариантах. Через 90 сут за счет самоочищения количество углеводородов уменьшилось на 28 % от исходного значения. Использование биогеосорбентов привело к снижению содержания углеводородов в среднем на 36 %. Наиболее эффективными биогеосорбентами через 3 месяца были глауконитсодержащая порода и термоактивированный вермикулит (рис. 7).

Рис. 7. Динамика содержания углеводородов при очистке почвы от нефтепродуктов с использованием биогеосорбентов

Fig. 7. Dynamics of hydrocarbon content in the soil during its treatment from oil products using biogeosorbents

Внесение биогеосорбентов позволило на первом этапе (15 сут) в 3–8 раз ускорить трансформацию углеводородов. К концу первого месяца этот эффект ослаб и скорость деструкции углеводородов снизилась, что может быть вызвано трансформацией большей части доступных для микробиологической деструкции углеводородов. Оставшиеся высокомолекулярные соединения в меньшей степени подвержены биоокислению или требуют более продолжительного времени для этого процесса.

Наиболее эффективным оказалось внесение биогеосорбентов на основе термоактивированного вермикулита и глауконитсодержащей породы, что увеличило степень деструкции до 38 и 43 % соответственно. Расчетный период ( Bashkin et al., 2019 ) самоочищения загрязненной почвы до фоновых значений содержания углеводородов составит не менее 29 месяцев, в то время как внесение биогеосорбента на основе термоактивированного вермикулита позволит сократить его до 20 месяцев, а на основе глауконитсодержащей породы – до 17 месяцев.

Заключение

Проведенные исследования показали, что численность иммобилизованных бактерий на исследуемых биогеосорбентах оставалась высокой на протяжении 9 месяцев хранения, а бактериальная пленка, образующаяся на поверхности минеральных сорбентов после иммобилизации, сохраняется в течение 12 месяцев хранения в воздушно-сухом состоянии, что позволяет использовать их для очистки и восстановления нефтезагрязненных почв.

Используемые минеральные сорбенты не оказали негативного влияния на растения, напротив, отмечено увеличение высоты проростков и длины корней тест-растений.

Внесение биогеосорбентов в загрязненную почву резко увеличило численность бактерий, способных к микробиологической трансформации нефтепродуктов, особенно на начальных этапах очистки, когда аборигенная микробиота еще не адаптировалась к изменившимся условиям.

Использование биогеосорбентов повысило степень очистки почвы от углеводородов нефти в течение первых 15 сут. Среди исследованных биогеосорбентов наиболее эффективными были термоактивированный вермикулит (крупность зерен –2 … +0,45 мм) и глауконитсодержащая порода, внесение которых позволило трансформировать до 38–43 % углеводородов. Биогеосорбент на основе глауконитсодержащей породы также способствовал значительному увеличению активности дегидрогеназы и численности бактерий в загрязненной почве. Биогеосорбенты на основе анальцимсодержащей породы оказались менее эффективными, но также способствовали росту численности углеводородокисляющих бактерий и активности дегидрогеназы в почве.

Биогеосорбенты на основе минерального сырья могут применяться для очистки и восстановления почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, способствуя более интенсивной деградации углеводородов на начальных этапах, что в конечном счете приведет к сокращению времени очистки. Высокая устойчивость бактериальной пленки на поверхности минеральных носителей позволяет хранить их в течение длительного времени без значительной потери своих свойств; при этом для биогеосорбентов не требуется специальных условий хранения и дополнительной подготовки перед использованием. Более полная информация о способах применения биогеосорбентов в различных условиях, в том числе в Арктическом регионе, будет получена в ходе проведения дополнительных лабораторных и натурных полевых исследований.

Работа выполнена в рамках темы НИР 122022400109-7 "Микробиота природных сред Арктической зоны и разработка способов охраны и реабилитации окружающей среды с использованием биотехнологического потенциала микроорганизмов" и на основе договора о научном сотрудничестве между Институтом геологии им. Н. П. Юшкина КомиНЦ УрО РАН и Институтом проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН.