Оценка эффективности государственно-частного партнерства в развитии инновационных систем

Автор: Шульгин А.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 2 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

рассмотрена проблема оценки эффективности государственно-частного партнерства и предложен комплекс показателей для качественной и количественной оценки инновационных проектов.

Эффективность, государственно-частное партнерство, инновационные системы, социальная, институциональная, ресурсная, бюджетная, целевая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14039840

IDR: 14039840 | УДК: 330.1

Текст научной статьи Оценка эффективности государственно-частного партнерства в развитии инновационных систем

Эффективность взаимодействия партнеров остается главной проблемой государственно-частного предпринимательства.

А.Ю. Никитаева пишет об эффективности управления при государственно-частном партнерстве следующее: «Эффективность управления исследуемым взаимодействием определяется качественными и количественными характеристиками бизнес-сектора, государства, а также спецификой прямых и обратных связей между ними. …Совокупность межсекторных связей и отношений является объектом управленческих воздействий со стороны бизнеса и государства, представляется корректным говорить о наличии механизма саморегулирования в системе взаимодействия государства и бизнеса. В то же время, когда речь идет о взаимодействии отдельных экономических субъектов, данный механизм раскрывается в конкретных управленческих технологиях, стратегиях, моделях, инструментах и механизмах принятия управленческих решений!» [1]

По мнению Е.И. Холостовой, эффективность выражается в разрешении проблем экономического, социально-политического и духовного развития, обеспечении стабилизации общества. Под критериями эффективности она понимает следующее:

-

- соотношение между достигнутыми результатами (эффектами) и затратами, связанными с обеспечением этих результатов;

-

- фактически достигнутые и необходимые результаты (эффекты).

Сложность определения по этим критериям заключается в трудностях выделения единиц их измерения и разработки измерительных процедур.

Понятие эффективность следует отличать от понятия «результативность». Если принимаемые для оценки эффективности критерии могут быть количественно измерены (например, по количеству предоставленных услуг, или объему перечисленных денежных средств, или по количеству клиентов, находящихся в учреждениях социального обслуживания), то можно говорить о результативности как синониме эффективности. Если же в качестве критериев добавляются психологические критерии, не поддающиеся количественному измерению, то понятие «результативность» не может применяться как синоним понятию «эффективность».

Поскольку результаты и затраты могут предполагаться, планироваться, намечаться или выступать в виде целей (задач), постольку эффективность работы может быть предполагаемой (расчетной, планируемой) и фактической (реально достигнутой).

Другими важными проблемами являются:

-

- оценка эффективности;

-

- выбор предметов оценки эффективности;

-

- субъекты, оценивающие эффективность;

-

- методы и методики оценки эффективности;

-

- факторы, влияющие на эффектив-ность/неэффективность.

Среди названных проблем особое место занимает проблема критериев и показателей эффективности, т.е. инструмента, посредством которого может быть измерена (оценена) эффективность.

Проблема эффективности использования государственной собственности как основы государственного сектора экономики в условиях ее тотального распространения решена практикой однозначно: он проигрывает частной. Некоторые ученые полагают, что современной России необходима «максимально возможная либерализация экономики, снятие административных барьеров, снижение до минимума участия государства в экономике, сокращение государственных расходов и в целом бремени государства на бизнес» [2].

-

Ч. Уилэн сказал: «Хорошее государство делает возможным само существование рыночной экономики. А плохое государство или отсутствие государства вдребезги разбивает корабль капитализма о скалы, что является одной из причин, в силу которых миллиарды людей во всем мире живут в крайней нищете» [3].

Есть и иные мнения относительно эффективности государственно-частного взаимодействия. Так, например, Д. Никологородский полагает, что эффективность частной собственности не выше, чем государственной, ссылаясь при этом на возможности контроля за управляющими: «…нет никаких оснований считать, будто частные акционеры смогут обеспечить более жесткий и эффективный контроль за деятельностью директоров или менеджеров, чем органы государственной власти, естественно, при наличии работоспособной системы управления государственной собственностью» [4].

П. Бергольц полагает, что преимущества частной собственности на средства производства связаны с большей эффективностью информации, предоставляемой рынком, по сравнению с информацией в централизованной плановой экономике. Он, в частности, отмечает, что «существуют два способа соединения информации и ресурсов: или предать информацию обладателям прав на пользование ресурсами, или наоборот. Очевидно, в централизованно плановой экономике используется только или в основном первый вариант» [5].

С нашей точки зрения, неверно отождествлять государственную собственность с централизованно планируемой экономикой, так как государственная собственность существовала и до такого типа экономики. Более того, она существует как составной элемент современной рыночной экономики. Бесспорно и то, что место государственной собственности в экономике обусловливается степенью распространенности и развитости ее форм.

Механизм формирования ГЧП требует социальной оценки. Такую оценку привела исследовательская группа НПФ «Экспертный институт», и мы должны согласиться с ней. Понятие «социального анализа» и «социальной оценки» (‘socialassessment’) появилось в результате разработки и реализации проектов Всемирного банка и других международных организаций. Речь в данном случае идет не о финансовой оценке социальных эффектов экономических или инвестиционных проектов, а об оценке соответствия предлагаемого проекта интересам участников проектов. В результате проведенного исследования был сделан вывод о низкой социальной эффективности ГЧП: проекты государственно-частного партнерства реализуются в России скорее не «благодаря» существующей системе, а «вопреки» ей, и то только в том случае, если на стороне государства есть «заинтересованные энтузиасты». В настоящее время, по оценкам экспертов, таковые имеются на федеральном уровне и в некоторых регионах, однако сама система не способствует их воспроизводству. Низкий уровень квалификации госчиновников является для развития ГЧП не меньшим злом, нежели коррупция» [6].

Принцип эффективности управления заключается в достижении цели управления (определенного качественного результата деятельности или состояния объекта управления) ценой максимальной экономии ресурсов. В случае ГЧП эффект управления зависит от эффективного государственного и не менее эффективного частного секторов.

Трудности оценки экономической эффективности мероприятий любой программы связаны с наличием качественных результатов, которые не всегда можно оценить в количественных показателях. В этих случаях используются методы расчета относительных и сопоставимых показателей. Под эффективным результатом в условиях инновационного развития понимается группа критериев, включающая: рост численности населения с высшим образованием; рост числа научных работников; рост числа работников наукоемких производств; динамика обновления основного капитала, количество патентов и передовых технологий (табл. 1)

Т а б л и ц а 1

Динамика передовых производственных технологий в российской экономике (шт.)

|

Созданные передовые технологии |

Годы |

||||||||

|

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

|

Всего, в т.ч.: |

727 |

821 |

676 |

637 |

735 |

780 |

854 |

897 |

864 |

|

новые в стране |

606 |

582 |

569 |

538 |

642 |

653 |

738 |

757 |

762 |

|

принципиально новые |

70 |

56 |

52 |

60 |

52 |

75 |

54 |

140 |

102 |

|

Из них изобретений: |

198 |

222 |

237 |

234 |

288 |

250 |

299 |

382 |

355 |

|

полезных моделей |

60 |

73 |

77 |

79 |

109 |

114 |

121 |

133 |

155 |

|

промышленных образцов |

20 |

17 |

26 |

25 |

13 |

37 |

29 |

35 |

27 |

Источник: Составлено автором на основе: Россия в цифрах. 2011. -

Экономический эффект можно рассчитать, если сопоставить затраты на проект с участием ГЧП и без него. При этом расчет социального эффекта следует рассчитывать как сумму единого социального налога и фонда оплаты труда по созданным временным и постоянным рабочим местам.

Бюджетный эффект рассчитывается как сумма налогов, поступающая в бюджеты государственного уровня, от деятельности в рамках ГЧП. При этом следует учесть бюджетную экономию затрат на проект за счет инвестирования со стороны частного или общественного партнера.

Институциональная эффективность означает минимизацию потерь от рисков, не предусмотренных законом.

Целевая эффективность рассматривается как разница между проектным и реальным сроком достижения определенного сторонами результата проекта ГЧП при минимиза-

Ресурсная эффективность состоит в использовании такого сочетания ресурсов, чтобы достичь целевой эффективности без потери качества проекта. При этом эффективность может носить многоуровневый характер в зависимости от уровня социального инвестора: государства, фирмы, домохозяйства. Эти уровни могут не совпадать в той же мере, в какой не совпадают экономические интересы субъектов разных уровней при государственно-частном партнерстве (табл. 2).

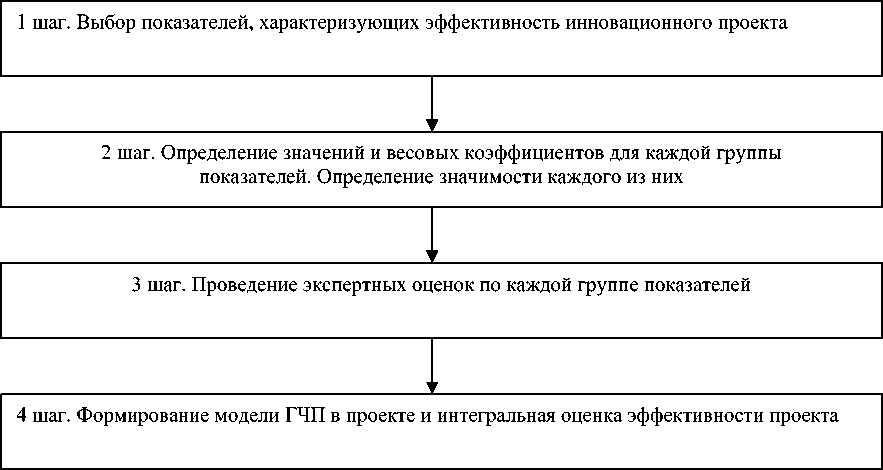

Автор статьи применил метод экспертных оценок для выстраивания показателя эффективности применения государственночастного партнерства в инновационной сфере. Выбор значения каждого показателя для оценки эффективности проекта автор обозначил от 0 до 1. Это связано с необходимостью простоты расчетов и возможностью получения общего итога (рисунок).

ции затрат.

Т а б л и ц а 2

Выбор показателей эффективности для сектора инновационной деятельности

|

Эффективность по группам |

Показатели |

Способ расчета |

Значение (от 0 до 1) |

|

|

Без ГЧП |

С моделью ГЧП |

|||

|

Экономическая |

Рентабельность |

Отношение прибыли от реализации продукции к ее объему |

0,5 |

1 |

|

Фондоотдача |

Отношение объема реализованной продукции, товаров, работ, услуг к среднегодовой стоимости основных фондов организации |

0,3 |

0,9 |

|

|

Социальная |

ФОТ и ЕСН |

Сумма фонда оплаты труда и единого социального налога |

0,3 |

0,7 |

|

Бюджетная |

Сумма налогов в бюджет от проекта |

Сумма НДС, налога на прибыль и ЕСН |

0 |

0,7 |

|

Институциональная |

Потери от рисков |

Убытки |

1 |

0,5 |

|

Целевая |

Срок проекта |

Время до получения первой прибыли |

0,5 |

1 |

|

Ресурсная |

Коэффициент заемного капитала |

Отношение заемного и привлеченного капитала к валюте баланса |

1 |

0,5 |

Рисунок. Алгоритм оценки интегрального показателя эффективности инновационного проекта

Расчет весовых коэффициентов i-й группы j-го показателя проводился с помо- щью многошагового корреляционнорегрессионного анализа. Оценка значимости, выраженная в баллах, для ранжированных показателей на основе регрессионного уравнения может проводиться по следующей формуле:

a= i

Z i n i=∑1Zi где ai – весовой коэффициент i-го ресурса; Zi – оценка влияния (ранг) i-го ресурса.

Нами предлагается введение интегрированного показателя эффективности ГЧП на основании интеграции указанных показателей эффективности партнерства как такового. Он находится в диапазоне от 0 до 1:

Sd = ^RM, где Sd – интегрированный показатель эффективности ГЧП; i – число показателей; I – частный показатель эффективности.

Так, по авторским расчетам, в случае реализации ГЧП в сфере, например, СМИ интегрированный показатель эффективности должен составить 0,54, что говорит о преодолении порога застойности, например, местного канала телевещания одного из регионов ЦЧР.

Нами также предлагается рассчитывать плановую и фактическую эффективность проектов с участием ГЧП, чтобы выявить резервы возможностей экономии и снижения рисков по проекту.