Оценка эффективности групповых действий истребителей при совместном наведении атакующих истребителей и истребителей прикрытия

Автор: Богданов А.В., Закомолдин Д.В., Булов В.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 1 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

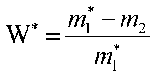

В данной статье определен и обоснован показатель эффективности групповых действий истребителей в виде среднего числа сохраненных истребителей в процессе группового воздушного противоборства. На основе модели динамики средних установлена зависимость данного тактического показателя эффективности групповых действий от технического показателя эффективности функционирования бортовой радиолокационной системы в условиях непреднамеренных помех в виде реализуемого коэффициента подавления бортовой радиолокационной системы и подхода, основанного на распределении частных тактических задач между истребителями группы. Проведены расчеты и моделирование, свидетельствующие о повышении эффективности групповых действий истребителей при распределении задач атакующего истребителя и истребителя прикрытия в составе группы и учете данных задач в процессе наведения.

Групповые действия истребителей, эффективность, атакующий истребитель, истребитель прикрытия, динамика средней эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/146282421

IDR: 146282421 | УДК: 621.396.96

Текст научной статьи Оценка эффективности групповых действий истребителей при совместном наведении атакующих истребителей и истребителей прикрытия

Цитирование: Богданов, А. В. Оценка эффективности групповых действий истребителей при совместном наведении атакующих истребителей и истребителей прикрытия / А. В. Богданов, Д. В. Закомолдин, В. А. Булов // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2022, 15(1). С. 58–69. DOI: 10.17516/1999-494X-0373

менения авиации снижаются возможности средств активной локации противника. Вместе с этим факт наведения истребителя может быть обнаружен средствами радиотехнической разведки. В [3, 4] приведен возможный вариант снижения заметности излучения БРЛС при противодействии ее средствам РТР в комплексе с техническими мерами по снижению радиолокационной заметности. В [5, 6] приведен альтернативный подход, позволяющий комплексно решить вопрос противодействия средствам активной и пассивной разведки за счет определения в составе группы истребителя информационного обеспечения (ИО), АИ и ИП и осуществления командного наведения АИ с выключенной его БРЛС. В данных работах определены и исследованы частные показатели эффективности, а именно при исследовании процесса наведения АИ – промах, а при исследовании процесса наведения ИП - энергетический показатель эффективности в виде реализуемого коэффициента подавления, создаваемого на входе приемников БРЛС «нашего» истребителя и истребителя противника, характеризующего качество их функционирования. Однако не приведена информация, устанавливающая влияние распределения задач между истребителями группы и исследованного на основе моделирования энергетического показателя эффективности на показатель боевой эффективности групповых действий истребителей.

Исходя из этого цель статьи – определить показатель боевой эффективности групповых действий истребителей и исследовать влияние на данный показатель, во-первых, распределения решаемых задач между истребителями группы, во-вторых, полученных на основе моделирования значений энергетического показателя эффективности функционирования БРЛС, при совместном наведении АИ и ИП.

Выбор и обоснование показателя эффективности

Для количественной оценки эффективности выполнения боевых задач применяются показатели боевой эффективности, в полной степени определяемые характером рассматриваемой задачи и целью ее решения [7, 8, 11, 12]. Задачей истребителей является поражение воздушных целей (ВЦ). Очевидно, что количество пораженных ВЦ пропорционально величине суммарной боевой мощи группы истребителей. С учетом этого в качестве показателя боевой эффективности групповых действий истребителей может выступать математическое ожидание числа сохраненных истребителей, величине которого пропорциональна суммарная боевая мощь группы [9]. В качестве модели, описывающей изменение с течением времени воздушного противоборства, величины математического ожидания числа сохраненных истребителей групп противоборствующих сторон m1(t), m2(t), позволяющей учитывать технические меры по радиоэлектронному подавлению БРЛС противника, разработанные в [1, 2] при совместном наведении АИ и ИП, может быть использована модель «динамики средних» [8, 9, 10] вида dm, „ dm, ,

---L = -Клук; ---- = -Х.т.;

dt 1 г dt 1 1

■^■1 \Р\ ’ ^2 ^2^2

где Л1, Л2 — плотности пуассоновских потоков успешных выстрелов 1-й и 2-й групп истребителей соответственно; X 1? X 2 — плотности потока обобщенных выстрелов каждой из двух групп истребителей; p 15 p 2 — вероятность поражения цели одним обобщенным выстрелом каждой из двух групп истребителей; t – время.

Решение уравнения (1) при условии, что в начальный момент времени численности групп истребителей, соответственно, равны m 1 (0) = N 1, m 2(0) = N 2, позволяет получить выражения, характеризующие средние численности истребителей конфликтующих сторон в каждый момент времени воздушного противоборства в зависимости от соотношения их начальных боевых возможностей вида [10]

^- = cht-sht/^^ = cht-Kmsht, (3)

~ + с ' ~ — с '

где и – гиперболический косинус и синус соответственно;

K БВ – коэффициент, характеризующий количественно-качественные показатели соотношения боевых возможностей противоборствующих групп истребителей. Причем в рассматриваемом случае количественными показателями являются численности групп истребителей N 1 , N 2, качественными показателями — их огневые производительности Л 1 , Л2.

Данный коэффициент боевых возможностей позволяет учесть технические меры по радиоэлектронному подавлению, разработанные и приведенные в [1, 2] следующим образом. Допустим, эффективное радиоэлектронное подавление осуществляет 1-я группа истребителей, в состав которой входят ИП. Это означает, что в течение времени A 1 1 , в результате подавления БРЛС истребителей противника (2-й группы), только 1-я группа имеет возможность осуществлять пуски ракет класса «воздух-воздух» в интересах поражения истребителей 2-й группы с плотностью потока N 1 Л 1 успешных выстрелов в единицу времени, что приводит к уменьшению средней численности 2-й группы на величину N 1Л1 A 1 1 к моменту начала двустороннего боя. Для данной ситуации

где – численность 2-й группы на момент начала двустороннего боя.

Средняя относительная численность, 1-й и 2-й групп истребителей в момент времени t в соответствии с (3) определяется следующими выражениями:

111 ~ ~ 111 ~ ~

—L = ch т- sh т/Km (АА); —^ = ch т- Km (АЛ )sh т, где

Оценка эффективности групповых действий истребителей

Рассмотрим тактическую ситуацию противоборства двух групп истребителей при начальном их количественном соотношении N1 = N2 = 20. Наведение осуществляется с расстояния между группами истребителей 150 км [1, 2]. БРЛС обеих групп имеют одинаковые – 61 – технические характеристики и могут обеспечить условия (обнаружить, поставить на сопровождение, выдать предстартовые целеуказания) для пуска ракет класса «воздух-воздух» в беспомеховой обстановке с дальностей Д1 = Д2 = 150 км. Окончание ракетного боя полагается, когда расстояние между группами составит Д = 20 км. Средняя скорость полета истребителей каждой из двух групп V1 = V> = 250 м/с. Плотность потока обобщенных выстрелов (боевая скорострельность) истребителей двух групп равна к1 = к2 = 1/40. Вероятность поражения одним обобщенным выстрелом составляет p 1 = p2 = 0,3. Истребители первой группы оснащены станциями активных помех (САП), в рамках первой группы могут распределяться задачи АИ и ИП.

БРЛС и САП имеют типовые усредненные характеристики, приведенные в [1, 2]. Принято, что БРЛС работает устойчиво при реализуемом коэффициенте подавления, не превышающем значение 5, где P п и P с – мощности помехи и полезного K п = P п /P с сигнала на входе приемника рассматриваемой БРЛС. В случае если реализуемый коэффициент подавления на входе приемника БРЛС превышает 5, БРЛС не может обеспечить условия для пуска ракет. Исходя из этого в течение времени, когда у одной из групп БРЛС не могут обеспечить условия для пуска ракет, противостоящая ей группа ведет односторонний бой.

При анализе совместной работы БРЛС и САП не рассматриваются меры временной и частотной регламентации, повышающие эффективность их совместной работы, но не позволяющие эффективно функционировать им на излучение одновременно, непрерывно решая свойственные им задачи, т. е. при одновременной их работе САП создает непреднамеренные помехи БРЛС.

Проведем сравнительный анализ эффективности групповых действий на примере четырех моделей воздушного боя.

1-я модель (без радиопротиводействия)

В данной модели воздушного боя группы с равными возможностями осуществляют огневое поражение друг друга в процессе их сближения.

В данной постановке при принятых начальных условиях группы ведут двусторонний воздушный бой в течение времени t = (Д 1 - Д)/( V1 - V 2) = 260 c. Решение (3) с учетом (4), (5) позволяет рассчитать, что к окончанию ракетного боя средние численности групп истребителей равны m 1 = m 2 = 2,845.

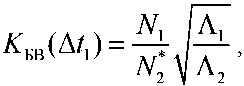

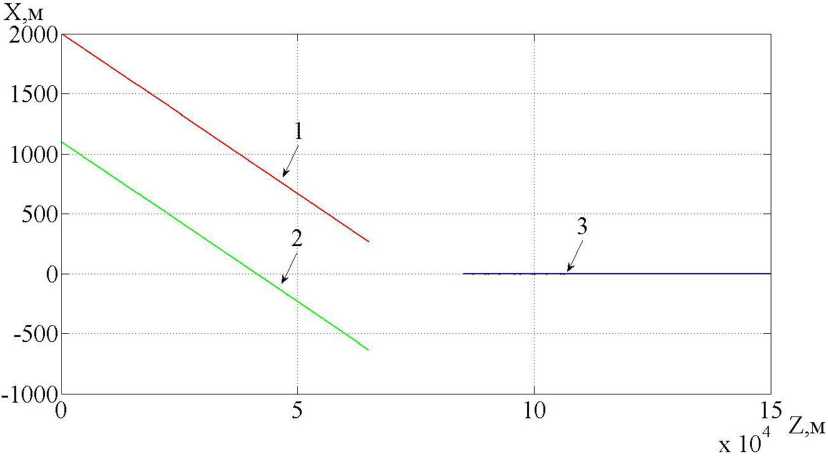

2-я модель (с включенными САП, без распределения задач АИ и ИП)

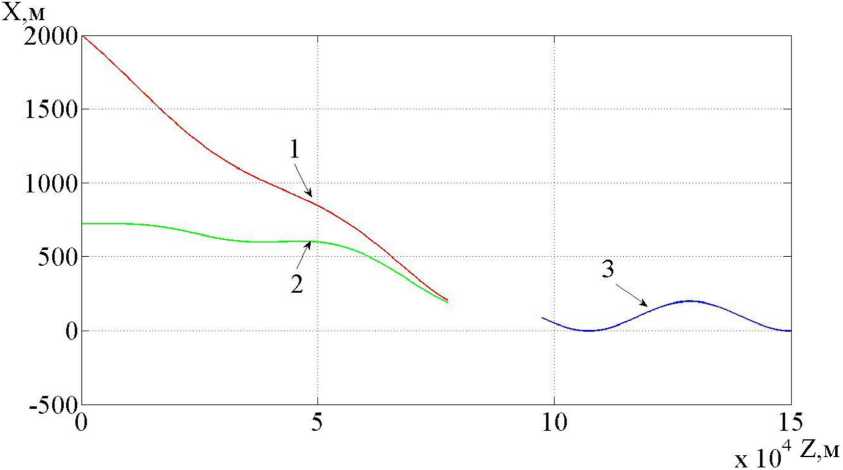

В данной модели воздушного боя 1-я группа истребителей осуществляет наведение с включенными БРЛС и САП, без распределения задач АИ и ИП в составе группы, когда БРЛС и САП установлены на одном истребителе, т. е. САП наряду с подавлением БРЛС противника создают непреднамеренные помехи своим БРЛС. С учетом усредненных размеров истребите -лей расстояние между БРЛС и САП, установленных на одном истребителе, при расчете мощности непреднамеренной помехи на входе БРЛС принято 10 м. На рис. 1 приведены реализуемые коэффициенты подавления на входе приемников БРЛС истребителей «наших» и противника, рассчитанные для мощности САП P сап = 200 Вт. Детальное исследование реализуемых коэффициентов подавления на входе приемников БРЛС приведено [1, 2].

Рис. 1. Реализуемые коэффициенты подавления (для модели 2)

Fig. 1. Implemented suppression coefficients (for Model 2)

Анализ рис. 1 свидетельствует о том, что БРЛС «наших» истребителей не сможет обеспечить условия для пуска ракет вплоть до окончания ракетного боя, когда реализуемый коэффициент подавления К п составит 25,62. Наряду с этим после преодоления 50 км у истребителей 2-й группы обеспечиваются условия для пуска ракет, так как реализуемый коэффициент на входах приемников БРЛС противника составит 5. Таким образом, с учетом того, что до окончания наведения остается А=15 км (рис. 1), продолжительность одностороннего боя, когда вторая группа осуществляет пуски ракет, составляет At2 = 15000/250 = 60 с.

Исходя из вышеизложенного решение (7) с учетом (6) и замены At 1 на At2 позволяет рассчитать, что к окончанию ракетного боя средние численности групп истребителей, соответственно, равны m 1 = 11 и m 2 = 20, что свидетельствует о снижении эффективности 1-й группы при совместном применении БРЛС и САП без распределения задач АИ и ИП в составе группы.

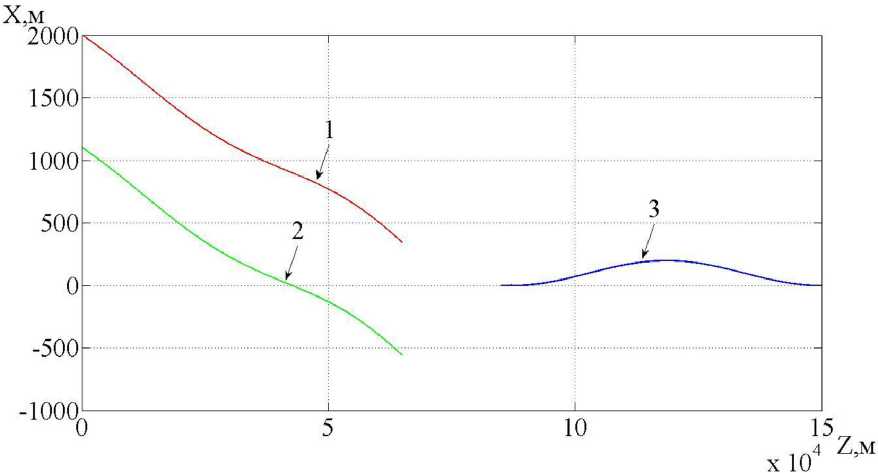

3-я модель (с включенными САП, с распределением задач АИ и ИП, при поддержании фиксированных параметров боевого порядка (б/п)

В данной модели воздушного боя 1-я группа истребителей осуществляет наведение с включенными БРЛС и САП, с распределением задач АИ и ИП в составе группы, при поддержании ИП относительно АИ фиксированных параметров б/п. В [1] показано, что оптимальные параметры боевого порядка пары АИ и ИП – фронт с расстоянием по фронту порядка 1430 м. Причем для каждого АИ назначается один ИП, следовательно, при вычислении показателей боевой эффективности количество истребителей, ведущих огневое поражение 1-й группы, принимается равным N 1 = 10, а остальные 10 ведут радиоэлектронное противодействие. Траектории наведения пары истребителей в составе АИ и ИП, соответствующие рассматриваемой модели, приведены для ситуации отсутствия маневра цели и при ее маневрировании на рис. 2 и 3 соответственно [1]. На них принято: 1 – траектории АИ, 2 – траектории ИП, 3 – траектории противника.

Рис. 2. Траектории наведения без маневра цели (модель 3)

Fig. 2. Guidance trajectories without target maneuver (Model 3)

Рис. 3. Траектории наведения при маневре цели (модель 3)

Fig. 3. Guidance trajectories during target maneuver (Model 3)

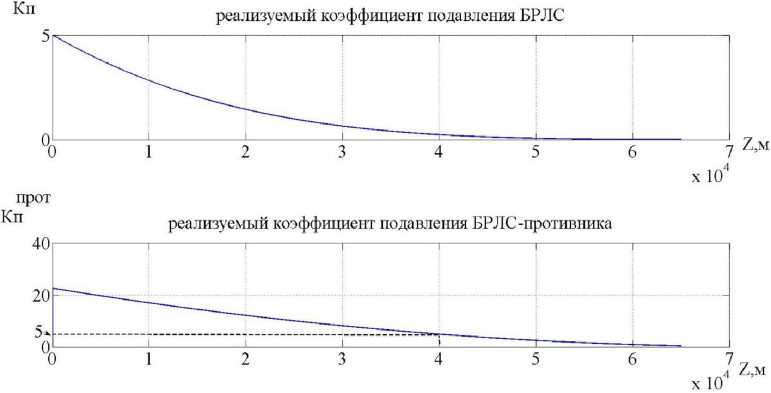

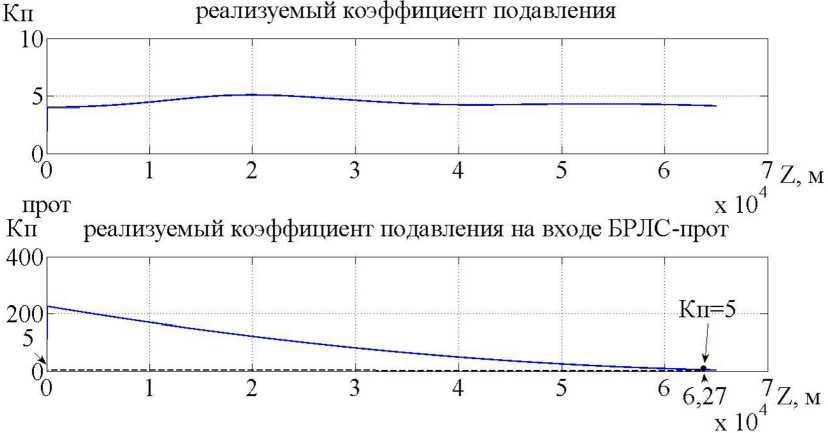

На рис. 4 приведены реализуемые коэффициенты подавления на входе приемников БРЛС «наших» истребителей и противника при поддержании фиксированных параметров боевого порядка (рис. 2, 3), рассчитанные для мощности САП P сап = 100 Вт. Это обусловлено тем, что из состава группы выделено 10 истребителей, решающих задачу прикрытия, подавляя БРЛС 20 истребителей противника, т. е. на каждую БРЛС противника распределяется половинная мощность САП, значение которой составляет 200 Вт.

Анализ рис. 4 свидетельствует о том, что с начала наведения K п на входе приемников БРЛС «наших» истребителей менее 5. Это доказывает, что БРЛС смогут обеспечить условия для пуска ракет с дальности 150 км. Наряду с этим только после преодоления 40 км у истребителей 2-й группы (противника) обеспечиваются условия для пуска ракет, так как реализуемый коэффициент на входах их приемников составит 5. Таким образом, на протяжении At i = 40000/250 = 160 с 1-я группа истребителей будет вести односторонний воздушный бой.

Рис. 4. Реализуемые коэффициенты подавления (для модели 3)

Fig. 4. Implemented suppression coefficients (for Model 3)

Исходя из вышеизложенного решение (7) с учетом (6) позволяет рассчитать, что к окончанию ракетного боя средние численности групп истребителей, соответственно, равны m 1 = 6,28 и m 2 = 2,18. С учетом того что при расчетах принималось N 1 = 10, прибавив количество ИП, получим суммарное тх = 16,28. Расчеты говорят о повышении эффективности группы при совместном применении БРЛС и САП с распределением задач АИ и ИП в составе группы и поддержании фиксированных параметров боевого порядка.

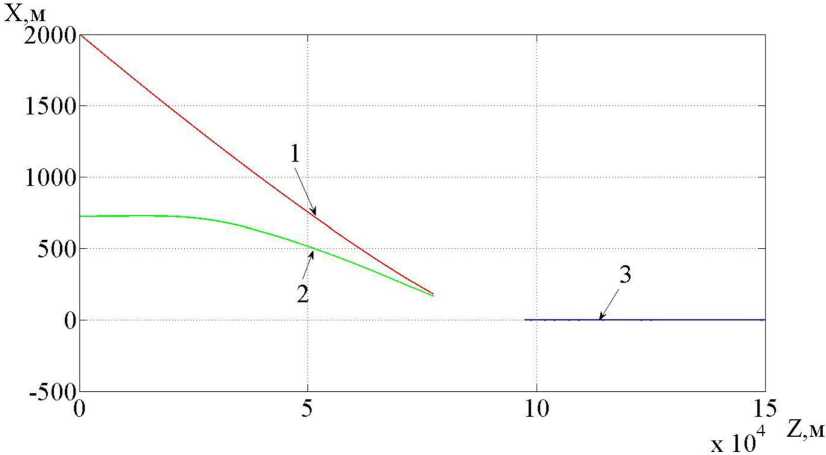

4-я модель (с включенными САП, с распределением задач АИ и ИП, при поддержании заданного реализуемого коэффициента подавления)

В данной модели воздушного боя 1-я группа истребителей осуществляет наведение с включенными БРЛС и САП, с распределением задач АИ и ИП в составе группы, при поддержании заданного реализуемого коэффициента подавления. В [2] продемонстрировано, что за счет введения энергетического показателя качества в сигнал управления ИП возможно обеспечить постоянство реализуемого коэффициента подавления на входе БРЛС «нашего истребителя», тем самым, с одной стороны, повысить эффективность прикрытия вследствие сближения ИП к объекту прикрытия, с другой – обеспечить работу «наших» БРЛС с требуемым качеством. Причем для каждого АИ назначается один ИП, следовательно, при вычислении показателей боевой эффективности, как и в модели 3, количество истребителей, ведущих огневое поражение 1-й группы, принимается равным N 1 = 10, а остальные 10 ведут радиоэлектронное противодействие.

Траектории наведения пары истребителей в составе АИ и ИП, соответствующие рассматриваемой модели, приведены для ситуации отсутствия маневра цели и при ее маневрировании на рис. 5 и 6 соответственно [2], где принято: 1– траектории АИ, 2 – траектории ИП, 3 – траектории противника.

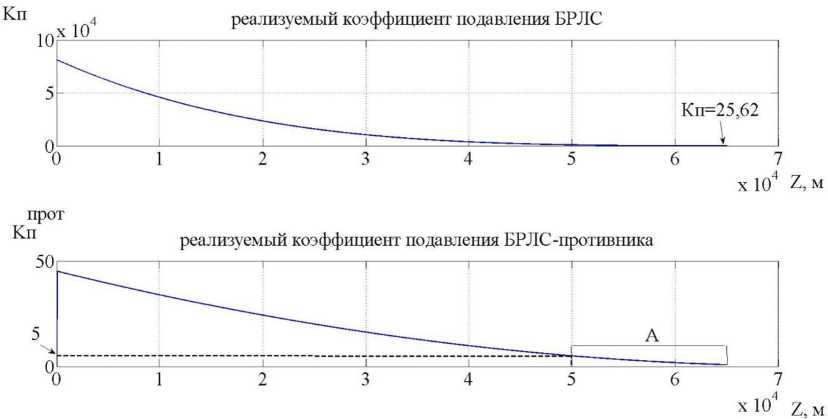

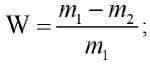

На рис. 7 показаны реализуемые коэффициенты подавления на входе приемников БРЛС «наших» истребителей и противника при поддержании заданного реализуемого коэффициента – 65 –

Рис. 5. Траектории наведения при отсутствии маневра цели (модель 4)

Fig. 5. Guidance trajectories in the absence of a target maneuver (Model 4)

Рис. 6 Траектории наведения при маневре цели (модель 4)

Fig. 6. Guidance trajectories during target maneuver (Model 4)

подавления на входе приемника БРЛС «наших истребителей», соответствующие траекториям АИ и ИП, приведенным на рис. 2, 3, рассчитанных для мощности САП, как и в модели 3, P сап = 100 Вт.

Анализ данных рис. 7 свидетельствует о том, что БРЛС «наших» истребителей смогут обеспечить условия для пуска ракет с дальности 150 км, т. к. с начала наведения К п ≤ 5. Наряду с этим только после преодоления 62,7 км у истребителей 2-й группы (противника) обеспечиваются условия для пуска ракет, так как реализуемый коэффициент на входах их приемников составит 5. Таким образом, на протяжении At i = 62700/250 ~ 251 с 1-я группа истребителей будет вести односторонний воздушный бой.

Исходя из вышеизложенного решение (7) с учетом (6) позволяет рассчитать, что к окончанию ракетного боя средние численности групп истребителей, соответственно, равны m 1 = 9,97 и m2 = 0,5. С учетом того что при расчетах принималось N 1 = 10, прибавив количе- – 66 –

Рис. 7. Реализуемые коэффициенты подавления (для модели 4)

Fig. 7. Implemented suppression coefficients (for Model 4)

ство ИП, получим суммарное mv = 19,97. Расчеты доказывают дополнительное по отношению к модели 3 повышение эффективности группы при совместном применении БРЛС и САП с распределением задач АИ и ИП в составе группы и поддержании реализуемого коэффициента подавления на заданном уровне за счет введения в сигнал управления энергетического показателя качества.

Совместный анализ прироста эффективности

при различных моделях боя 1–4, позволяющий установить зависимость эффективности групповых действий от вида радиоэлектронного противодействия (РЭП), приведен в табл. 1.

Таблица 1. Эффективность групповых действий

Table 1. Effectiveness of group actions

|

Вид модели/ искомые переменные |

Модель 1 (без РЭП) |

Модель 2 (с РЭП, без распределения задач АИ и ИП) |

Модель 3 (с РЭП, с распределением задач АИ и ИП, фиксированные параметры б/п) |

Модель 4 (с РЭП, с распределением задач АИ и ИП, поддержание заданного реализуемого Кп) |

|

N 1 / N 2 |

20/20 |

20/20 |

10/20 |

10/20 |

|

Δt 1 /Δt 2 |

0/0 |

~/60 |

160/~ |

251/~ |

|

m 1( m* 1)/ m 2 |

2,85/2,85 |

11(~)/20 |

6,28(16,28)/2,18 |

9,97(19,97)/0,5 |

|

W / W* |

0 |

-0,8/~ |

0,65/0,87 |

0,95/0,98 |

Выводы

Анализ данных табл. 1 свидетельствует о следующем:

-

– при равном количественно-качественном соотношении групп (модель 1) прирост эффективности какой-либо из групп равен 0;

-

– при рассмотрении модели 2 установлено, что при одновременной работе БРЛС и САП, расположенных на одном истребителе, наблюдается снижение эффективности групповых действий истребителей (–0,8) вследствие воздействия непреднамеренных помех со стороны САП, ввиду отсутствия распределения задач АИ и ИП в составе группы и обеспечения требуемого пространственного разноса САП и БРЛС;

-

– рассмотрение модели 3 свидетельствует о приросте эффективности групповых действий при распределении задач АИ и ИП в составе группы и учете данных задач в процессе наведения. Прирост эффективности при проведении данных технических мер соответствует при различных подходах к расчету (выражение 8, 9) 65–87 %;

-

– рассмотрение модели 4 свидетельствует о дополнительном приросте эффективности по отношению к модели 3 и достигает величины 95–98 %.

Список литературы Оценка эффективности групповых действий истребителей при совместном наведении атакующих истребителей и истребителей прикрытия

- Богданов А. В., Закомолдин Д. В. Метод наведения пары истребителей с распределением между ними задач подавления и поражения воздушной цели. Радиотехника. 2021, 85(2), 133146. [Bogdanov A. V., Zakomoldin D. V. A method of targeting a pair of fighters with the distribution of tasks between them to suppress and defeat an aerial target. Radio Engineering magazine. 2021, 85(2), 133-146 (in Russian)]

- Закомолдин Д. В., Богданов А. В., Булов В. А. Траекторное управление двухпозиционной системой в составе ударного истребителя и истребителя прикрытия, обеспечивающее эффективное решение задач каждым из них. Радиотехника. 2021, 85(9), 65-76. [Zakomoldin D. V., Bogdanov A. V., Bulov V. A. Trajectory control of a two-position system consisting of a strike fighter and a cover fighter, providing an effective solution to the tasks of each of them. Radio Engineering magazine. 2021, 85 (9), 65-76 (in Russian)]

- Богданов А. В., Коротков С. С., Закомолдин Д. В., Лютиков И. В. Снижение радиолокационной заметности истребителя при работе его бортовой радиолокационной станции на излучение и при ведении противником радиотехнической разведки. Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии. 2016, 9 (3), 442-447 [Bogdanov A. V., Korotkov S. S., Lytikov I. V Reducing the radar visibility of a fighter when its onboard radar station is working on radiation and when the enemy is conducting radio intelligence. Journal. Sib. Feder. un-ta. Equipment and technologies. 2016, 9 (3), 442-447 (in Russian)]

- Мельников Ю. П. Воздушная радиотехническая разведка (методы оценки эффективности). М.: Радиотехника, 2005. [Melnikov J. P. Aerial radio engineering reconnaissance (methods of evaluating effectiveness). M.: Radio Engineering, 2005 (in Russian)]

- Закомолдин Д.В., Богданов А. В., Булов В. А. Метод наведения группы истребителей с учетом характера решаемых ими задач. Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2021, 14(7), 747-762 [Zakomoldin D. V., Bogdanov A. V., Bulov V. A. The method of targeting a group of fighters, taking into account the nature of the tasks they solve. Journal. Sib. Feder. un- ta. Technology Technology, 2021, 14(7), 747-762 (in Russian)]

- Лютиков И. В., Замараев В. В., Кучин А. А., Фомин А. Н., Богомолов Н. П., Копылов В. А. Многоканальный алгоритм обнаружения интенсивно маневрирующих воздушных целей для импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции, учитывающий априорную неопределенность частотной девиации сигнала. Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2014, 7(8), 911-918 [Lytikov I. V., Zamaraev V. V., Kuchin A. A., Fomin A. N.,. Bogomolov N.P, Kopilov V. A. A multichannel algorithm for detecting intensely maneuvering aerial targets for a pulse-Doppler airborne radar station, taking into account the a priori uncertainty of the frequency deviation of the signal. Journal Sib. Feder. un-ta. Engineering and Technology, 2014, 7(8), 911-918 (in Russian)]

- Дуров В. Р. Боевое применение и боевая эффективность истребителей перехватчиков. М: Воениздат, 1972, 278 с. [Durov V. R. Combat use and combat effectiveness of interceptor fighters. Moscow, Voenizdat, 1972, 278 p. (in Russian)]

- Мильграм Ю. Г., Попов И. С. Боевая эффективность авиационной техники и исследование операций. М.: ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1970, 500 с. [Milgram Y. G., Popov I. S. Combat effectiveness of aviation equipment and operations research. Moscow, VVIA named after N. E. Zhukovsky, 1970, 500 р. (in Russian)]

- Вентцель Е. С. Введение в исследование операций. М.: Сов. радио, 1964, 384 с. [Ventcel E. S.. Introduction to Operations research. M., Sov. Radio, 1964, 384 p. (in Russian)]

- Вакин С. А., Шустов Л. Н. Основы радиоэлектронной борьбы. Ч. 1. М.: ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1998, 434 с. [Vakin S. A., Shustov L. N. Fundamentals of electronic warfare. Part 1. Moscow, VVIA named after N. E. Zhukovsky, 1998, 434 p. (in Russian)]

- Системы радиоуправления. Кн. 4. Оптимизация алгоритмов управления. Кол. монография под ред. В. И. Меркулова. М.: Радиотехника, 2018. 312 с. [Radio control systems. Book 4. Optimization of control algorithms. Kol. Monograph edited by V. I. Merkulov. M., Radio Engineering, 2018. 312 p. (in Russian)]

- Информационно-измерительные и управляющие радиоэлектронные системы и комплексы. Монография под ред. В. С. Вербы. М., Радиотехника, 2020. 490 с. [Information-measuring and control radio-electronic systems and complexes. Monograph. Edited by V. S. Verba. M.: Radio Engineering, 2020. 490 p. (in Russian)]