Оценка эффективности контролируемых разгрузочных кишечных стом при распространенном перитоните

Автор: Акназаров Каримжан Камчыбекович, Талипов Нарынбек Омурбекович, Овчаренко Ксения Евгеньевна, Акназаров Санжар Бекболсунович, Койчуманов Кыялбек Ооганбекович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 6 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Профилактике и лечению пареза кишечника в хирургии перитонита придается большое значение. Для этого после санации брюшной полости определяют показания к дренированию желудочно-кишечного тракта. При различных резекциях кишечника с целью устранение пареза кишечника и профилактики кишечных анастомозов накладывается различные кишечные стомы, которые устраняются оперативным путем через определенное время после оперативного вмешательство. На основе анализа результатов оперативного лечения 25 больных, которым проведены различные резекции кишечника с наложением временных стом для декомпрессии кишечника на фоне распространенного гнойного перитонита определена эффективность предлагаемых контролируемых кишечных стом. В статье приведены этапы наложения контролируемой илеостомы или колостомы. В послеоперационном периоде не было осложнений, связанных с колостомой. При предложенной методике стома закрывалась самостоятельно, в связи с чем отпала необходимость повторного оперативного вмешательства.

Распространенный перитонит, резекция кишечника, контролируемые кишечные стомы

Короткий адрес: https://sciup.org/14123968

IDR: 14123968 | УДК: 616.34-007.253 | DOI: 10.33619/2414-2948/79/42

Текст научной статьи Оценка эффективности контролируемых разгрузочных кишечных стом при распространенном перитоните

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.34-007.253

Парез кишечника – частое осложнение распространенного перитонита, которое может привести в полиорганной недостаточности, а иногда к смерти [1].

Основной причиной летальности при распространенном перитоните являются синдром полиорганной недостаточности и абдоминальный сепсис, развитие и тяжесть которых напрямую зависят от степени выраженности эндотоксикоза. Основными источниками эндотоксикоза при распространенном перитоните являются очаг воспаления в брюшной полости, поверхность брюшины с выраженными воспалительно-деструктивными изменениями, а также содержимое кишечника при развитии синдрома энтеральной недостаточности (пареза) [2].

В лечении распространенного перитонита основное и главное место занимает хирургическое вмешательство, без которого другие компоненты и лечебные приемы теряют всякий смысл [3-6].

Основными этапами оперативного вмешательства при распространенном гнойном перитоните являются: устранение источника перитонита [7]; интраоперационная санация и рациональное дренирование брюшной полости [8]; дренирование кишечника, находящегося в состоянии пареза, и применение всех средств ликвидации синдрома динамической кишечной недостаточности [2].

Профилактике и лечению пареза кишечника в хирургии перитонита придается большое значение. Для этого после санации брюшной полости определяют показания к дренированию желудочно-кишечного тракта. Декомпрессия и последующее дренирование тонкой кишки чаще осуществляются путем введения назоинтестинального зонда. При различных резекциях кишечника с целью устранение пареза кишечника и профилактики кишечных анастомозов накладываются различные кишечные стомы, которые устраняются оперативным путем через определенное время после оперативного вмешательства [2].

Материал и методы исследования

В основу клинического материала, используемого в нашей работе, мы взяли результаты хирургического лечения 25 больного, прооперированных в НХЦ по поводу различных острых патологий органов брюшной полости, осложненных распространенным гнойным перитонитом. Из них мужчин было15 (60%), женщин 10 (40%) (Таблица 1).

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №6. 2022

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО НОЗОЛОГИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

|

Нозология |

Абсолютное число |

% |

|

Острый деструктивный аппендицит |

4 |

16 |

|

Абсцессы брюшной полости |

4 |

16 |

|

Злокачественные опухоли толстой кишки |

11 |

44 |

|

Заворот сигмовидной кишки |

2 |

8 |

|

Острые мезентериальные тромбозы |

2 |

8 |

|

Несостоятельность тонко-тонкокишечного анастомоза |

1 |

4 |

|

Перфорация сигмовидной кишки |

1 |

4 |

|

Всего |

25 |

100 |

Все больные прооперированы в первые часы после поступления в клинику. Произведены срединная лапаротомия, устранение причины перитонита, санация брюшной полости и после резекции кишечника (толстого или тонкого) сформированы разгрузочные стомы (Таблица 2).

Таблица 2

СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПЕРАЦИИ СО СТОМАМИ

|

Основный этап операции |

Вид стомы |

Абс. число |

% |

|

Резекция тонкой кишки. Илеоасцендоанастомоз |

Илеостомия |

4 |

16 |

|

Резекция илеоцекального угла. Илеоасцендоанастомоз |

Асцендостомия |

5 |

20 |

|

Гемиколэктомия справа. Илеотранверзоанастомоз |

Транверзостомия |

11 |

44 |

|

Резекция сигмовидной кишки. Сигмо-сигмоанастомоз |

Сигмостомия |

3 |

12 |

|

Резекция тонкой кишки. Тонко-тонкокишечный анастомоз |

Энтеростомия |

2 |

8 |

|

Всего |

25 |

100 |

В следующей таблице представлены виды выполненных операций в зависимости от патологии (Таблица 3).

Таблица 3

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА

И ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

|

Острый деструк-тивный аппендицит |

1 |

3 |

|||

|

Абсцессы брюшной полости |

3 |

1 |

|||

|

Злокачественные опухоли толстой кишки |

11 |

||||

|

Заворот сигмовидной кишки |

2 |

||||

|

Острые мезентериальные тромбозы |

1 |

1 |

|||

|

Несостоятельность тонко-тонкокишечного анастомоза |

1 |

||||

|

Перфорация сигмовидной кишки |

1 |

||||

Методика наложения контролируемой илеостомы или колостомы:

-

- резекция пораженного участка кишечника и накладывание соответствующего анастомоза (тонко-тонкокишечный, тонко-толстокишечный, толсто-толстокишечный). При накладывании илеоасцендо- и илеотранверзоанастомозов, стомы накладывались в отводящую кишечную петлю, а при накладывании тонко-тонкокишечного и сигмо-сигмоанастомоза – в приводящую петлю;

-

- наложение первого кисетного шва (кетгут №3), интубация толстого кишечника дренажной трубкой диаметром 1 см;

-

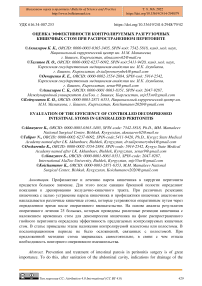

- кисетный шов туго завязывается до интубационной трубки и этой же ниткой фиксируется интубационная трубка. Накладывается второй кисетный шов капроном №3 (рис. 1);

-

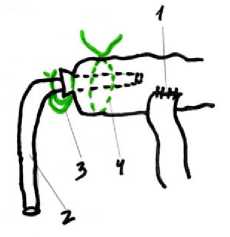

- первый кисетный шов погружается во второй кисетный шов и сверху накладываются узловые капроновые швы (рис. 2);

-

- по краям брюшина подшивается к кишечнику;

-

- послойные швы на рану.

Рисунок 1. Дренажная трубка до погружения в кисетный шов (1- анастомоз, 2-дренажная трубка, 3-первый кисетный шов, 4-второй кисетный шов)

Рисунок 2. Дренажная трубка до погружения в кисетный шов (1- анастомоз, 2-дренажная трубка, 3-первый кисетный шов, 4-второй кисетный шов, 5-серо-серозные узловые швы)

Благодаря данной методике получили следующие результаты:

-

1. Адекватная декомпрессия желудочно-кишечного тракта. При данной методике декомпрессионная функция стомы по качеству не отличалась от традиционных стом.

-

2. Тугое завязывание кетгутового кисетного шва до интубационной трубки обеспечивало полную герметичность, предупреждающую попадание толстокишечного содержимого в окружающие ткани.

-

3. При фиксации кетгутового шва к дренажной трубке, первый кисетный шов легко, а главное, самостоятельно, погружался во второй кисетный шов.

-

4. Узловые швы сверху второго кисетного шва предупреждали дезинвагинацию части кишечника, погрузившегося в кисетный шов при удалении дренажной трубки.

-

5. На 7-10-е сутки кетгутовый кисетный шов рассасывался, благодаря чему дренажная трубка удалялась без труда.

-

6. Благодаря круговому ушиванию брюшины вокруг стомы исключалось попадание кишечного содержимого в брюшную полость при несостоятельности кисетных швов.

-

7. Послойное ушивание мышечной ткани и апоневроза исключало развитие послеоперационной вентральной параколостомической грыжи.

-

8. После удаления интубационной трубки, образовавшийся трубчатый свищ способствовал самостоятельному закрытию колостомического отверстия.

Все больные после операции получали комплексную терапию (антибактериальная терапия, дезинтоксикационная, инфузионная терапия, препараты для стимуляции кишечника). После удаления дренажной трубки у 2х больных было отмечено выделение кишечного содержимого через рану, которая самостоятельно закрылась через 2 недели, а у остальных больных были незначительные выделения кишечного содержимого через рану 1-2 сутки, которые затем самостоятельно закрывались.

Заключение

Таким образом, при формировании контролируемой разгрузочной колостомы была отмечена хорошая дренирующая функция данной колостомы. В послеоперационном периоде не было осложнений, связанных с колостомой. И самое главное колостома самостоятельно закрывалась, в связи чем отпала необходимость повторного оперативного вмешательства. Учитывая приведенные результаты исследования, можно признать высокую экономическую и социальную эффективность предложенной методики.

Список литературы Оценка эффективности контролируемых разгрузочных кишечных стом при распространенном перитоните

- Савельев В. С., Гельфанд Б. Р., Филимонов М. И. Перитонит: Практическое руководство. М.: Литтерра, 2006. 208 с.

- Стяжкина С. Н., Овечкина И. А., Шакирова Л. Ч., Хабибуллина Г. Ф. Перитонит в современной абдоминальной хирургии // Международный научный обзор. 2017. С. 98-102.

- Костюченко К. В. Возможности хирургического лечения распространенного перитонита // Вестник хирургии. 2004. Т. 163. №3. С. 40-43.

- Костюченко К. В., Рыбачков В. В. Принципы определения хирургической тактики лечения распространенного перитонита // Хирургия. 2005. №4. С. 9-13.

- Кригер А. Г., Шуркалин Б. К., Горский В. А. и др. Результаты и перспективы лечения распространенных форм перитонита // Хирургия. 2001. №8. С. 8-12.

- Малков И. С., Шаймарданов Р. Ш., Биряльцев В. Н. Новые подходы к лечению разлитого перитонита // Казанский медицинский журнал. 2003. Т. 84. №6. С. 424-428.

- Брискин Б. С., Хачатрян Н. Н., Савченко З. И. Лечение тяжелых форм распространенного перитонита // Хирургия. 2003. №8. С. 56-59.

- Гостищев В. К. Распространенный гнойный перитонит: комплексный подход к лечению // Врач. 2001. №6. С. 32-37.