Оценка эффективности методов определения верньерной остроты зрения в сравнении с традиционной визометрией

Автор: Аль-Хеби Маждулин, Сипливый В.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

В рамках текущей статьи представлен сравнительный анализ различных методов оценки остроты зрения, в частности, традиционных табличных и современных верньерных тестов. Основное внимание уделено сравнению полученных результатов и их практической значимости для диагностики вероятных патологий. Установлено, что верньерные методы, несмотря на двукратное увеличение временных затрат, обладают повышенной чувствительностью к макулярным изменениям. Обоснована необходимость комбинированного использования этих методов.

Верньерная острота зрения, сравнительный анализ, клиническая визометрия, традиционные методы визометрии

Короткий адрес: https://sciup.org/140312718

IDR: 140312718 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_66

Текст научной статьи Оценка эффективности методов определения верньерной остроты зрения в сравнении с традиционной визометрией

В современной офтальмологической практике возрастает потребность в высокочувствительных и быстрых методах ранней диагностики функциональных изменений остроты зрения (далее по тексту ОЗ), особенно актуальных при нейродегенеративных заболеваниях сетчатки, в частности, на ранних стадиях развития глаукомы. Несмотря высокую востребованность среди специалистов традиционных методов визометрии, в частности таблиц Головина-Сивцева (далее по тексту ТГС), существуют вполне конкретные ограничения чувствительности этой группы методов. Отсюда вытекает острая необходимость поиска новых диагностических подходов. В этом контексте верньерная острота зрения (далее по тексту ВОЗ), способная регистрировать минимальные смещения стимулов, позволяет рассматривать этот метод как многообещающий инструмент раннего выявления патологий [1; 4; 10]. Вместе с тем, высокая трудоёмкость методов ВОЗ, ограничивает их применение в рамках повседневной клинической практики [5; 7].

Целью исследования стало сравнение диагностической эффективности верньерной визометрии, включая воспроизводимость получаемых результатов, с традиционным методом ТГС.

В отличии от проанализированных работ других исследователей [4; 7; 8], мы сфокусировались на адаптационной применимости существующих методов ВОЗ к условиям повседневной клинической практики, с акцентом на временные затраты.

Обзор литературы

Под терминологическим понятием «верньерная острота зрения» подразумевается способность различать

EVALUATION OF VERNIER ACUITY ASSESSMENT METHODSCOMPARED TO CONVENTIONAL VISUAL ACUITY TESTING

Al’-Hebi Mazhdulin*, Siplivyj V.I.

First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov

Для оценки ВОЗ существуют бумажные и компьютерные тесты. Возникшие гораздо раньше компьютеров бумажные тесты, построенные по методикам, описанным в тематических исследованиях [7; 9], отличаются простотой использования, но при этом требуют тщательного контроля расстояния и освещённости. В тоже время, созданные гораздо позднее компьютерные тесты, разработанные, к примеру, на базе исследования Сатгу-нама [8], обеспечивают недостижимую для бумажных тестов точность калибровки стимулов, с поддержанием шага от 0.1˝ и более, а также полную автоматизацию процесса, в добавок к этому, они позволяют проводить полноценную стандартизацию за счёт высокого уровня повторяемости.

Основной проблемой остаётся отсутствие общепринятых стандартизированных протоколов для проведения тестов и интерпретации результатов полученных с использованием методов ВОЗ. Это проявляется, в частности, в вариабельности рекомендаций по яркости стимулов, так в работе Леви и Во [10] использовалась яркость

рабочей поверхности в 100 кд/м2, тогда как у Сатгунама [8] предлагается устанавливать этот показатель на уровне 150 кд/м2, для большей точности.

Несмотря на то, что традиционные ТГС остаются своеобразным фундаментом процедуры массового скрининга, благодаря своей простоте и скорости [2; 3], их разрешающая способность, колеблющаяся в диапазоне от 0.1 до 0.3 дес. ед., значительно уступает показателям ВОЗ, находящимся в интервале от 0.01 до 0.05 дес. ед. [6]. Однако, следует учитывать, что методика проверки ВОЗ требует в несколько раз больше времени на проведение теста, что отмечают в своих работах Аль Хеби и Баранова [1; 2]. Подобное обстоятельство накладывает очевидные ограничения на применение этих тестов в повседневной клинической практике и требует их адаптации.

Потенциал методов ВОЗ, как диагностического инструмента, совершенно понятен, но ряд вопросов остаётся открытым. В частности, отсутствуют чёткие возрастные или гендерные нормативы, так как большинство исследований проводятся на добровольцах из числа молодых пациентов [4; 7]. Кроме того, необходимы адаптации существующих методик для педиатрической практики и для пациентов с тяжёлыми патологиями [5].

Материалы и методы

В качестве базы проведения нашего исследования выступили НИИ глазных болезней им. М.М. Краснова и кафедра глазных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В исследовании принимали участие исключительно добровольцы, при этом окончательная группа респондентов была сформирована из 113 студентов, среди которых 40 мужчин и 73 женщины, в возрасте от 18 до 25 лет. Ключевыми факторами первоначального скрининга потенциальных участников выступили требования об отсутствии перенесённых операций на глазах и тяжёлых патологий офтальмологической природы, в том числе рефракционных аномалий превышающих показатель 6 диоптрий. Все прошедшие отбор участники подписывали информированное согласие, а полученные данные поступали на обработку в обезличенном виде.

Традиционная визометрия проводилась с использованием ТГС с расстояния 5 м. Регистрировались значения некорригированной ОЗ (далее по тексту Nk), и корригированной ОЗ (далее по тексту Corr).

В качестве сравнительного метода был выбран компьютерный метод как наиболее передовой и стандартизированный и среди рассмотренных нами [8], при этом для получения комплексной оценки ВОЗ мы использовали: – проведение двукратных измерений (далее по тексту

MVern1 и MVern2), которые осуществлялись с интервалом 10–15 мин., для проверки воспроизводимости;

– поддерживались стандартные параметры проведения тестов, с шагом 0.2" и яркостью 150 кд/м2 [8], а также освещённостью на уровне 500 лк.

Во время проведения обоих верньерных тестов голова испытуемых фиксировалась с помощью подбородоч- ной опоры, а время выполнения теста регистрировалось электронным секундомером.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программных пакетов SPSS версии 26.0 и R версии 4.2.1. Были рассчитаны описательные статистики (среднее значение ± стандартное отклонение), проведён корреляционный анализ Пирсона для оценки взаимосвязи между различными методами измерения остроты зрения и применён метод Бланда-Альтмана для анализа согласованности результатов. Уровень статистической значимости был установлен на уровне p<0.05.

Результаты

После обобщения и обработки собранных данных стали очевидны различия в показателях ТГС и ВОЗ, как по позициям полученных значений ОЗ, так и по позициям затрат времени, что нашло своё отражение в таблице 1.

Из таблицы 1 становится понятным, что несмотря за гораздо более высокие средние показатели, тестирование для определения ВОЗ требует заметно больше времени. Подобная ситуация объясняется не только необходимостью настройки задействованного оборудования, но и чуть более сложной процедурой адаптации участников к самому процессу тестирования.

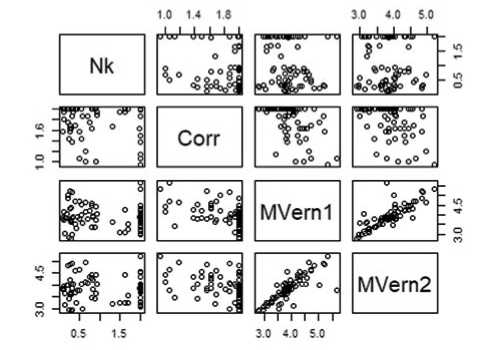

В качестве инструмента поиска взаимосвязи, между отдельными методами, использовался линейный коэффициент корреляции Пирсона. Для визуализации существующих связей полученных значений была построена матрица рассеивания и корреляции, отражённая рисунком 1.

Табл. 1. Сравнительные показатели ОЗ для разных методов

|

Метод тестирования |

Параметр |

Среднее значение ±SD (дес. ед.) |

Диапазон значений (дес. ед.) |

Длительность теста (сек) ± SD |

|

ТГС |

Nk |

1,09±0,76 |

0,1–2,5 |

135±45 |

|

Corr |

1,79±0,30 |

0,8–2,0 |

150±50 |

|

|

ВОЗ |

MVern1 |

3,93±0,58 |

2,5–5,0 |

350±50 |

|

MVern2 |

3,85±0,62 |

2,3–5,2 |

330±40 |

Рис. 1. Матрица рассеивания и корреляции.

Последующая обработка полученных матричных показателей позволяет говорить о том, что Corr и обе разновидности ВОЗ, MVern1 и MVern2, демонстрируют умеренную отрицательную корреляцию, при значениях r = -0,52 и p<0,001. В тоже время показатели r = -0,11 и p = 0,105, характерные для взаимосвязи между Nk и верньерными методами позволяют говорить о полном отсутствии статистически значимой связи между ними.

Вместе с тем, вполне ожидаемую тесную связь демонстрирует пара МVern1 и МVern2, для которой характерна сильная положительная корреляция, выражаемая показателями r = 0,82 и p <0,001, что в целом подтверждает стабильность получаемых результатов при помощи этого метода.

Несмотря на то, что корреляционный анализ позволяет оценить силу и направление линейной связи между двумя переменными, он не отражает информацию о наличии согласия между методами. Получается, что высокие показатели корреляции могут наблюдаться даже при наличии существенных систематических расхождений между измерениями.

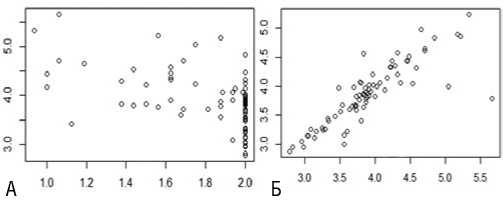

Именно по этой причине есть смысл обратиться к анализу Бланда-Альтмана, который позволяет выявить не только наличие, но и величину систематической ошибки между рассматриваемыми методами. На рисунках 2а и 2б представлены результаты такого анализа, что даёт возможность непосредственного сравнения согласованности показателей рассматриваемых методов.

Как можно увидеть на диаграмме рисунка 2а, MVern1 в среднем даёт более высокие значения ОЗ, в частности 3,93 против 1,79, а также характеризуется меньшим разбросом значений, SD = 0,58 против 0,30, что может указывать на его большую стабильность. В свою очередь, рисунок 2б, наглядно демонстрирует, что несмотря на высокую корреляцию между полученными результатами, где r = 0,82, MVern1 несколько завышает значения ОЗ, по сравнению с MVern2, о чём свидетельствует среднее смещение = 0,054.

Обсуждение

В процессе описываемого исследования выявились существенные различия между традиционной и верньерной визометрией. В частности, показатель отрицательной корреляции r = -0.52, между Corr и MVern1, указывает на то, что эти методы оценивают разные аспекты зрения. Можно с большой долей вероятности предположить, что традиционная визометрия измеряет общую разрешающую способность, в то время как верньерные тесты, скорее всего, отражают специфику пространственного разрешения в макуле. Подтверждением подобного взгляда служит получение более высоких значений ВОЗ, что в свою очередь согласуется с концепцией гиперчувствительности верньерного зрения [4; 10].

Взаимное сравнение MVern1 и MVern2, показало их высокую согласованность, при этом выявленные различия в длительности проведения тестов можно объяснить

Рис. 2. Согласованность результатов проведённых измерений. А – сравнение Corr (ось Х) и MVern1 (ось У). Б – сравнение MVern1 (ось Х) и MVern2 (ось У).

эффектом обучения, при котором в процессе повторного тестирования испытуемые уже лучше понимали, что необходимо делать, и какая должна быть последовательность действий.

С учётом выявленных временных затрат, предлагается следующий алгоритм адаптации будущих тестовых обследований — при первичном обращении осуществлять скрининг с использованием ТГС, в тех случаях когда у специалиста возникает подозрение по поводу вероятного развития глаукомы или иных дегенеративных процессов, а также в случае наличия особых требований, например при профотборе, проводить тесты основанные на компьютерных верньерных методах, поскольку в этих случаях особенно важна высокая чувствительность ВОЗ к макулярным изменениям [4; 6].

В качестве очевидных ограничений текущего исследования следует обозначить однородность выборки, так как к исследованию привлекались молодые и здоровые студенты, помимо этого, осуществлялся целенаправленный отсев кандидатов со сложными патологиями органов зрения. Кроме того, не оценивалось влияние промежуточного интервала между тестовыми измерениями на полученные результаты.

В свете всего вышеизложенного, становится совершенно очевидным, что именно комбинированное использование ТГС и ВОЗ позволяет получить более детализированную картину при оценивании зрительных функций.

Заключение

Проведённое исследование позволило получить ряд значимых результатов, проливающих свет на взаимосвязь между ВОЗ и традиционной визометрией по ТГС. Выявленная умеренная отрицательная корреляция между результатами ВОЗ и ТГС указывает на то, что эти методы, оценивая разные аспекты зрительной функции, в частности разрешающую способность и способность к дискриминации минимальных смещений – эффективно дополняют друг друга, предоставляя более полную картину состояния зрительной системы отдельно взятого человека.

Открытые обстоятельства позволяют говорить о целесообразности комбинированного использования этих методов в рамках их адаптации для клинических

исследований. Так, ТГС, благодаря своей простоте и скорости проведения, может и далее служить надёжным инструментом массового скрининга, в то время как более точные и чувствительные методы тестирования ВОЗ логичнее применять в случаях, требующих углублённой диагностики, например, при подозрении на ранние стадии макулярных патологий. Такой дифференцированный подход позволит оптимизировать диагностический процесс, сочетая эффективность скрининга с высокой точностью выявления специфических нарушений зрительной функции.

Следует особо отметить, что применение методов ВОЗ сопряжено с практически двукратным увеличением временных затрат по сравнению с традиционной визо-метрией. Этот фактор необходимо учитывать при планировании исследований и внедрении ВОЗ в повседневную клиническую практику. Представляется вполне обоснованным прогноз, что для повышения эффективности и доступности этого метода, важнейшим направлением дальнейших исследований является валидация существующих методик с учётом текущих клинических условий. Кроме того, перспективным направлением представляется разработка более быстрых и удобных компьютерных тестов ВОЗ, способных сократить временные затраты без ущерба для точности измерений.