Оценка эффективности мониторинга церебрального перфузионного давления в комплексном лечении эклампсической комы

Автор: Подольский Юрий Семенович, Хапий Ирина Халидовна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анестезиология и реаниматология

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить влияние уровня церебрального перфузионного давления на эффективность лечения родильниц в эклампсической коме. Колебания среднего артериального давления определяют динамику церебрального перфузионного давления. Активная гипотензивная терапия приводит к редукции мозгового кровотока, нарушая перфузионный баланс головного мозга. В основе лечения эклампсической комы лежит восстановление волемических показателей путем введения стабизола, снижение среднего артериального давления на 10-15% от исходного за счет сульфата магния и нимодипина. Сохранение церебрального перфузионного давления на уровне более 75 мм рт ст. у родильниц в эклампсической коме обеспечило снижение летальности с 15,7 до 4,8 %

Мозговой кровоток, церебральное перфузионное давление, эклампсическая кома

Короткий адрес: https://sciup.org/14917125

IDR: 14917125

Текст научной статьи Оценка эффективности мониторинга церебрального перфузионного давления в комплексном лечении эклампсической комы

1Введение. Показатель материнской смертности от гестоза в России в период с 1998 по 2007 г. увеличился с 6,8 до 29,6% [1], а доля этого осложнения беременности выросла с 4,13 до 5,22 с колебаниями по регионам до 6,8 на 100 000 новорожденных [2]. Важно отметить, что предотвратимость смертельных исходов при тяжелых формах гестоза по Российской Федерации составляет 61,8% [3]. Перинатальная смертность на фоне этого осложнения беременности превышает 10%, а в связи с гестозом ежегодно умирает около 145 000 женщин, треть из них (50 000) погибает от эклампсии [4], а летальность при эклампсической коме превышает 25% [5]. Такая ситуация в мире сохраняется по крайней мере с 1982 г. [6].

Предикторы гестоза остаются дискуссионными, что не дает возможности внедрения патофизиологически обоснованных методик профилактики и лечения данной патологии беременности, хотя основой коррекции этого осложнения до самого конца ХХ в. считалась гипотензивная терапия на фоне инфузионно-трансфузионной поддержки [7]. Между тем в настоящее время хорошо известно, что генерализо ванный артериолоспазм и гипертензионный синдром

Адрес: 142280, Московская обл., г. Протвино, ул. Дружбы, 18, кв.106

Тел.: (4967) 34 18 21.

pressure.

являются компенсаторной реакцией, направленной на улучшение перфузионно-метаболического обеспечения фето-плацентарного комплекса [8]. Именно эти положения в последние годы стали основой для снижения объема и изменения не только качественного состава инфузионно-трансфузионной терапии, но и тактики проведения гипотензивной терапии, направленной на поддержание исходного церебрального перфузионного давления (ЦПД) более 75 мм рт. ст., обеспечивающего сохранение и восстановление функций головного мозга.

Цель настоящего исследования – изучить влияние уровня церебрального перфузионного давления на эффективность лечения родильниц в эклампсической коме.

Методы. Контрольную группу (I группа) составили 30 родильниц, находившихся ранее в отделении интенсивной терапии МОНИКИ, где проводился комплекс лечебных мероприятий, главным образом гипотензивная терапия: для снижения артериального давления наряду с сульфатом магния использовались клофелин, нитропрусид натрия, В-блокаторы и другие препараты. Онкотический компонент реализовался введением альбумина, желатиноля, реопо-лиглюкина (стандартное лечение).

Основной группой (II группа) стали 18 родильниц в эклампсической коме, которым в качестве основного коллоидного раствора вводился стабизол в течение первых 3-5 суток, а гипотензивная терапия обеспечивалась сульфатом магния и нимодипином, что способствовало снижению среднего артериального давления на 10-15% от исходного и поддерживало церебральное перфузионное давление более 75 мм рт. ст. (предложенный алгоритм интенсивного лечения).

При тестировании глубины коматозного состояния по шкале Глазго – Питтсбурга оценка глубины комы колебалась от 11 до 28 баллов и в среднем соответствовала 23,55±1,01 балла. Объем инфузионно-трансфузионной терапии в первые 3 суток в обеих группах составлял не более 25 мл/кг в сутки, а объем потерь жидкости превышал объем инфузии не менее чем на 400-500 мл.

Показатели ЦГД изучались по прямому методу c катетеризацией правых отделов сердца плавающим катетером Свана – Ганса с последующим автоматическим расчетом среднего артериального давления (САД), общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) с помощью монитора фирмы Вax-ter модели СОМ2Р 22/240 (Германия).

Измерение общего мозгового кровотока (МК) производилось неинвазивным (ингаляционным) радиоизотопным методом с применением радиофармпрепарата Хе¹³³ по методике V.D. Obrist et al. на видоизмененном аппарате КПРДИ-1 (СССР), с последующим расчетом кровотока по серому веществу (рМКб) и белому веществу (рМКм), используя стохастический и двухкомпонентный методы.

Скорость потребления мозгом кислорода (СПМО2) определяли как разницу по содержанию кислорода между артерией и внутренней яремной веной (мл/л).

Ликворное давление измеряли аппаратом «ИиНД», модель 500/75, ООО «Тритон-Электро-никС» (Россия).

Исследования проводились на четырех этапах: 1) ри поступлении, 2) на 2-е-3-и сутки, 3) при выходе из комы, 4) перед переводом в соматическое отделение.

Результаты. Исходные показатели при поступлении в обеих группах не имели статистически значимых различий. Направленность же системных гемодинамических нарушений характеризовалась генерализованным артериолоспазмом на фоне гиповолемии, а перфузионно-метаболических изменений в тканях головного мозга – снижением мозгового кровотока, снижением потребления кислорода мозгом на фоне спазма пиальных сосудов.

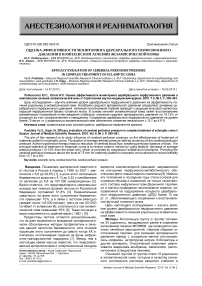

В результате изучения динамики показателей при проведении стандартного и предложенного алгоритма лечения получены следующие данные (табл. 1).

Сравнительная оценка методик интенсивного лечения в обеих группах показала достоверное различие в динамике САД, ОПСС, МК, рМКб и СПМО2.

У родильниц I группы САД и ОПСС снижалось на 2-м этапе, тогда как во II группе при проведении предложенного алгоритма лечения САД сохранялось на высоком уровне до 3-го этапа.

Анализ изучаемых показателей подтвердил, что МК и рМКб в контрольной группе увеличивается к 3-му этапу, тогда как в основной группе эти изменения фиксируются уже на 2-м этапе.

Следует добавить, что СПМО2 во II группе родильниц выше уже на 2-м этапе по сравнению с I группой, а к 3-му этапу различие между показателями увеличивается.

Проведение предложенного алгоритма лечения у родильниц II группы позволило сохранить ЦПД более 75 мм рт. ст. (табл. 2), что привело к снижению длительности коматозного состояния до менее 20 суток, тогда как в I группе доля таковых составила 11,9% (табл. 2).

Обсуждение. У родильниц в эклампсической коме для предупреждения прогрессирования системных нарушений и степени комы ведущее значение имеет увеличение транспорта кислорода и мозгового кровотока. Поэтому наряду с высокой оксигенацией крови, поддержанием сатурации артери-

Таблица 1

Динамика анализируемых показателей у родильниц в эклампсической коме при применении стандартного (І группа) и предложенного (ІІ группа) лечения

|

Показатели n=48 |

1-й этап M± m |

2-й этап M± m |

3-й этап M± m |

4-й этап (n=5) M± m |

||||

|

I группа |

II группа |

I группа |

II группа |

I группа |

II группа |

I группа |

II группа |

|

|

САД, мм рт. ст. |

124,5± 3,7 |

120,7±2,8 |

105,6±2,3 ∗ |

113,2±1,4 |

104,7±1,6 ∗ |

106,4±1,6 ∗ |

95,2±2,3 ∗ |

96,9±1,8 ∗ |

|

ОПСС, динЧ |

2785±141,0 |

2820± 60 |

2268±108,0 ∗ |

2432±131 |

2187±118,0 ∗ |

2010±120 ∗ |

1825±84,0 ∗ |

1801±88 ∗ |

|

МК, мл/100г/мин |

38,3±2,4 |

38,0±1,3 |

39,4±1,3 |

44,7±0,9 ∗ |

54,8±2,6 ∗ |

59,6±1,9 ∗ |

58,2±1,8 |

59,9±2,0 |

|

рМКб, мл/100г/мин |

42,4±3,0 |

43,2±1,1 |

45,1±0,8 |

48,8±1,0 ∗ |

65,4±3,8 ∗ |

66,5±2,1 ∗ |

72,8±2,4 |

69,6±2,4 |

|

рМКм, мл/100г/мин |

33,8±2,0 |

32,6±2,6 |

32,9±2,0 |

33,3±1,8 |

35,3±4,2 |

34,2±2,1 |

40,3±2,0 ∗ |

35,6±1,6 |

|

СПМО2, мл/100г/ мин |

1,20±0,16 |

1,3±0,06 |

1,39±0,06 |

1,6±0,03 ∗ |

1,90±0,17** |

2,3±0,21 ∗ |

2,45±0,29 ∗ |

3,3±0,26 ∗ |

П р и м еч а н и е : * – лразница достоверна к исходному исследованию (р<0,05); ** – разница достоверна к предыдущему исследованию (р<0,05).

Показатели церебрального перфузионного давления у родильниц при применении стандартного (І группа) и предложенного (ІІ группа) лечения, мм рт. ст.

Таблица 2

|

Показатели n=48 |

1-й этап M± m |

2-й этап M± m |

3-й этап M± m |

4-й этап M± m |

|

I группа |

82,3 ±0,8 |

66,6 ±1,4* |

74,8 ±0,3* |

- |

|

II группа |

78,8 ±0,9 |

75,6 ±1,3* |

77,8 ±1,1* |

- |

П р и м еч а н и е : * – разница достоверна к исходному исследованию (р<0,05).

альной крови выше 95%, первостепенное значение имеет повышение СИ, в основе которого должно лежать увеличение ОЦК. Не меньшее значение для предупреждения прогрессирования комы имеет адекватная гипотензивная терапия, хотя подавляющее большинство акушеров до настоящего времени считают основой лечения тяжелых форм гестоза, в том числе и эклампсической комы, стабилизацию АД на уровне 140/90-80 мм рт. ст. Действительно, при таких величинах давления САД колеблется в пределах 90-108 мм рт. ст., что обеспечивает у здорового человека нормальное ЦПД, превышающее 70 мм рт. ст. Однако при тяжелых формах гестоза, сопровождающихся энцефалопатией, обусловленной в той или иной степени выраженности отеком мозга [9], имеется высокое внутричерепное давление (ВЧД) и адекватное ЦПД должно обеспечиваться более высоким уровнем САД.

При проведении стандартного лечения у родильниц I группы с использованием трудноуправляемых гипотензивных средств наблюдалось место неоправданное снижение САД, которое сопровождалось снижением ЦПД на 2-м этапе до 66,6 ±1,4 мм рт. ст., способствуя сохранению низкого уровня мозгового кровотока, в основном за счет корковых структур, и приводило к отеку серого вещества мозга.

Предложенный алгоритм лечения у родильниц II группы, основанный на принципах лечения коматозных состояний, принятых в неврологической и нейрохирургической практике, поддерживал ЦПД на 2-м этапе в пределах 75,6 ±1,3 мм рт. ст., обеспечивая увеличение мозгового кровотока и восстановление перфузионного баланса головного мозга. Для восстановления волемических показателей использовался высокомолекулярный гидоксиэтилирован-ный крахмал (стабизол) [10], медленно привлекающий жидкость из интерстициального пространства и циркулирующий в сосудистом русле до 36 часов, а

Список литературы Оценка эффективности мониторинга церебрального перфузионного давления в комплексном лечении эклампсической комы

- Серов В.Н., Маркин С.А., Лубнин А.Ю. Эклампсия. М.: Мед. Информ. Агентство, 2002. 360 с.

- Сидорова И.С. Гестоз. М.: Медицина, 2003. 416 с.

- Кулаков В.И., Фролова О.Г., Токова 3.3. Пути снижения материнской смертности в Российской Федерации//Акушерство и гинекология. 2004. № 2. С. 3-5.

- Шифман Е.М. Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром//Петрозаводск: Интел Тек, 2000. 430 с.

- Sibai В.М. Eclampsia -maternal and perinatal outcome in 254consecutive cases//Fm. J. Obstet. Gynecol. 1990. Vol. 163. P. 1049-1055.

- Jagoe J., Magann E., Chauhan S. The effects of physical abuse on pregnancy outcomes in a low-risk obstetric population//Am. J. Obstet. Genecol. 2000. Vol. 182. P.1067-1069.

- Абрамченко В.В. Активное ведение родов: Руководство для врачей. СПб., 1997. 667 с.

- Садчиков Д.В., Василенко Л.В., Елютин Д.В. Гестоз. Саратов: СГМУ, 1999. 248 с.

- Диагностика церебрального отека у беременных, перенесших эклампсию/А.П. Григоренко, М.Н. Козин, П.А. Карпов, П.А. Григоренко//Актуальные вопросы современной клинической медицины. Белгород, 2005. С. 28-30.

- Молчанов И.В., Гольдина О.А., Горбачевский Ю.В. Растворы гидроксиэтилированного крахмала -современные и эффективные плазмозамещающие средства инфузионной терапии. М.: Изд-во НЦССХим. А.Н. Бакулева РАМН. 1998.138 с.