Оценка эффективности нейропротекторной терапии после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки

Автор: Егоров А.В., Егоров В.В., Смолякова Г.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать оптимальные подходы к проведению нейропротекции цитофлавином и оценить их эффективность у пациентов после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки (РОС) с анатомическим прилеганием сетчатки. Материал и методы. Под наблюдением находились 68 человек (68 глаз) с первичной РОС. Проводили трехпортовую витрэктомию с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом и его последующим удалением. Пациенты разделены на две группы: основную (38 человек получали цитофлавин на фоне стандартной терапии) и контрольную (30 человек с послеоперационным лечением только стандартной терапией). В зависимости от зрительного прогноза, рассчитанного перед проведением операции, основная и контрольная группы представлены пациентами с удовлетворительным и низким зрительным прогнозом. Использовали лазерную допплеровскую флуометрию (регистрировали показатель микроциркуляции (ПМ) и индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ)). Морфологические признаки ишемии макулы регистрировали методом ОКТ-ангиографии. Результаты. Динамика реагирования хориоретинального микрокровотока у пациентов вне зависимости от зрительного прогноза была однонаправленной. У пациентов основной группы через 6 месяцев после операции отмечались более значимые положительные изменения амплитуды прироста ПМ и ИЭМ и показателей ОКТ-ангиографии. Заключение. Включение нейропротектора цитофлавина в послеоперационное лечение пациентов, перенесших эндовитреальную хирургию РОС, значительно повышает функциональный исход операции. Обоснована продолжительность назначения цитофлавина для достижения необходимой позитивной динамики микроциркуляции в зависимости от уровня зрительного прогноза: при удовлетворительном - 15 суток, при низком - 25 суток.

Окт-ангиография, регматогенная отслойка сетчатки, хориоретинальный кровоток, цитофлавин

Короткий адрес: https://sciup.org/149135324

IDR: 149135324 | УДК: 617.735-007.281

Текст научной статьи Оценка эффективности нейропротекторной терапии после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки

аспектов проблемы РОС и разработки максимально эффективных методов ее лечения.

Значимые успехи в хирургическом лечении наиболее тяжелой РОС, осложненной пролиферативной витреоретинопатией (ПВР), обязаны внедрению в хирургическую практику эндовитреальных операций и оптимизации их технических возможностей, что привело к возрастанию анатомического прилегания сетчатки с 60 до 90% и более [3, 4]. Однако, несмотря на высокий удельный вес полного приле- гания сетчатки при эндовитреальной хирургии РОС, далеко не всегда удается добиться заметного повышения остроты зрения среди оперированных пациентов, даже при соразмерной тяжести офтальмологического статуса: более чем в 30% случаев после успешных эндовитреальных операций при РОС зрительные функции улучшаются незначительно либо остаются на прежнем уровне [3, 5].

Считается, что универсальным патологическим феноменом неудовлетворительных зрительных исходов при эндовитреальной хирургии РОС является комплекс патологических факторов, действующих синергично, среди которых к ключевым относят: ишемию-гипоксию, окислительный стресс, нарушение метаболизма и снижение антиоксидантной защиты, внутриклеточный энергодефицит, локальное накопление медиаторов воспаления, запускающих механизмы морфологического повреждения ретинальной ткани [6, 7].

Несомненно, для того чтобы обеспечить возможность нейронам сетчатки после эндовитреальной хирургии функционировать в более благоприятном режиме, требуется рациональная медикаментозная терапия.

В последние годы российскими фармакологами синтезирован препарат цитофлавин, представляющий собой комплексную субстанцию-композицию из двух метаболитов (янтарная кислота и рибоксин) и двух коферментов (рибофлавин и никотинамид), которые относятся к естественным метаболитам организма. Являясь метаболическим корректором, энергопротектором, антиоксидантом и антигипоксантом, цитофлавин получил признание в неврологии при острой и хронической недостаточности кровообращения мозга [8]. В связи с этим имеется достаточно оснований для применения цитофлавина при сосудистых нарушениях в глазу, кровоток которого неразрывно связан с цереброваскулярной системой.

Цель: разработать оптимальные подходы к проведению нейропротекции цитофлавином и оценить их эффективность у пациентов после эндовитре-альной хирургии РОС с анатомическим прилеганием сетчатки.

Материал и методы. Выполнено проспективное сравнительное рандомизированное исследование по применению нейропротектора цитофла-вина у пациентов после эндовитреальной хирургии РОС на базе отделения хирургии патологии сетчатки и стекловидного тела в период с 2015 по 2018 г. Исследование одобрено независимым этическим комитетом КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края (протокол от 20.11.2018 г. №02). Все пациенты подписывали информированное согласие на проведение диагностических и лечебных мероприятий.

Под наблюдением находились 68 человек (68 глаз) с первичной РОС, захватывающей макулярную область, в возрасте от 16 до 54 лет (в среднем 40,5±9,8 года), 40 мужчин и 28 женщин. Давность РОС на момент операции варьировалась от 2 до 10 недель, отслойка макулы — от 10 до 33 дней. Ретинальные дефекты выявлены у всех пациентов. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) составляла от светоощущения с правильной проекцией света до 0,15. Тяжесть РОС усугублялась ПВР стадии В (24 чел.) и стадии С (44 чел.).

Всем пациентам проводили стандартную трехпортовую витрэктомию по технологии 25 Gauge с эндо- лазерной коагуляцией зон разрывов и тампонадой витреальной полости силиконовым маслом. Через 3 месяца силиконовое масло из витреальной полости удаляли. В послеоперационном периоде на обоих этапах операции (силиконовой тампонады и ее завершения) все пациенты получали традиционную местную терапию: инстилляции в конъюнктивальную полость антибактериальных средств (0,3% раствора тобрамицина) в течение 10–14 дней, противовоспалительных средств (0,3% наклофа и 0,1 % дексаметазона) в течение 1 месяца.

Критерии включения в группу наблюдения: полное анатомическое прилегание сетчатки; отсутствие интра- и послеоперационных осложнений; удовлетворительный и низкий уровень зрительного прогноза в соответствии с разработанным нами методом зрительного прогнозирования [9].

Критерии исключения из группы наблюдения: сопутствующая офтальмологическая патология (патологическая миопия, глаукома, помутнение роговицы и хрусталика); соматические заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, церебро- и кардиоваскулярная патология, онкологические процессы), способные влиять на результаты обследования и лечения.

В соответствии с критериями включения все пациенты разделены на две группы: основную (38 человек, получавших цитофлавин на фоне традиционной терапии) и контрольную (30 человек, послеоперационное лечение которых включало только традиционные средства). В зависимости от зрительного прогноза, рассчитанного в первый день операции, основная и контрольная группы наблюдения представлены пациентами с удовлетворительным (прогнозируемое повышение МКОЗ до 0,45–0,2 отн. ед.) и низким зрительным прогнозом (повышение МКОЗ до 0,15 и ниже): в основной группе 22 человека имели удовлетворительный и 16 человек низкий зрительный прогноз; в контрольной группе наблюдались 18 человек с удовлетворительным и 12 человек с низким зрительным прогнозом.

Стандартное офтальмологическое обследование включало: визометрию, тонометрию, компьютерную периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, авторефрактометрию, ультразвуковые A- и B-сканирования.

Для реализации поставленной цели из специальных методов исследования применяли лазерную допплеровскую флуометрию на аппарате ЛАКК-02 (Россия). Фиксировались два основных достоверных параметра хориоретинального микрокровотока: ПМ (показатель микроциркуляции, перф. ед.), отражающий уровень капиллярного кровотока, и ИЭМ (индекс эффективности микроциркуляции, отн. ед.), характеризующий состояние механизмов саморегуляции хориоретинального кровотока. Морфологические признаки ишемии макулы (толщину хориоидеи (Тх, мкм), площадь фовеальной аваскулярной сети (ФАЗ, мм 2 ) и плотность поверхностной капиллярной сети (ППКС, %) сетчатки в макулярной зоне) регистрировали методом ОКТ-ангиографии на приборе RTVue XR Avanti (Optovue, США). Вариантом нормы являлись соответственные показатели, полученные у десяти соматически и офтальмологически здоровых людей аналогичного возраста. Катамнез пациентов отслеживали в течение 6 месяцев после операции.

Статистическую обработку данных проводили с использованием программ MS Excel и IBM SPSS Statistic. Усредненные показатели представлены как M±m (среднее значение ± стандартная ошибка среднего). Распределение нормальное. Для оценки значимости различий использовали параметрический критерий Стьюдента. Различия показателей считали значимым при p<0,05. В работе применен корреляционный анализ Спирмена.

Результаты. Работа состояла из двух частей. Первая часть посвящена обоснованию рациональных сроков курсового лечения цитофлавином на основе динамики реагирования хориоретинального кровотока. В качестве наиболее демонстративных и объективных показателей оценены ПМ и ИЭМ, которые регистрировали с 3-го дня после операции каждые 2 дня на обоих этапах эндовитреальной хирургии РОС. Объектом исследования явились 38 пациентов основной группы, получавших цитофлавин. Допуская возможность различий в длительности курсового применения цитофлавина при достижении необходимого гемодинамического эффекта, параметры хориоретинального кровотока у пациентов оценивали раздельно в зависимости от прогнозируемого уровня МКОЗ. За критерий «достаточности» введения цитофлавина взяты сроки восстановления ПМ и ИЭМ до показателей, достоверно не отличающихся от нормы.

Цитофлавин назначали внутривенно капельно по 10 мл на 200 мл 5% раствора глюкозы по схеме:

1–3-й день пациентам с удовлетворительным зрительным прогнозом; 1–5-й день — с низким прогнозом. Затем в последующие дни продолжали лечение цитофлавином перорально по 425 мг 2 раза в день до достижения стойкого и оптимального уровня ПМ и ИЭМ, что свидетельствовало о возобновлении процессов саморегуляции в системе хориоретинального кровотока. За время наблюдения пациентов данных о каких-либо побочных эффектах цитофлавина не отмечено (табл. 1, 2).

Полученные данные показали, что динамика реагирования хориоретинального микрокровотока у пациентов основной группы на обоих этапах эндо-витреальной хирургии РОС вне зависимости от зрительного прогноза была однонаправленной. Вместе с тем нормализация ПМ и ИЭМ под влиянием цитоф-лавина у пациентов основной группы с удовлетворительным зрительным прогнозом наступила на 8–10 суток раньше, чем у пациентов с низким зрительным прогнозом. Таким образом, восстановление полноценного хориоретинального микрокровотока у пациентов основной группы с удовлетворительным зрительным прогнозом произошло через 15 суток после назначения цитофлавина; с низким — через 25 суток. В контрольной группе наблюдения у пациентов с относительно неблагоприятным зрительным прогнозом при эндовитреальной хирургии РОС с анатоми-

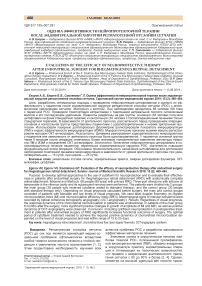

Таблица 1

Динамика хориоретинального кровотока на фоне введения цитофлавина у пациентов с удовлетворительным зрительным прогнозом при эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки (n=22, M±m)

|

Этап |

Показатель |

До операции |

Кол-во дней после операции |

||||||

|

3 |

5 |

7 |

9 |

11 |

13 |

15 |

|||

|

Силиконовая тампонада |

ПМ, перф. ед. ИЭМ, отн. ед. |

29,9±1,1 0,9±0,02 |

33,5±1,1 0,9±0,01 |

36,2±1,1 1,0±0,03 |

37,1±0,9 1,2±0,03 |

39,3±1,2 1,3±0,02 |

40,2±1,1 1,4±0,02 |

43,3±3,1 1,5±0,04 |

43,3±3,1 1,5±0,1 |

|

Завершение силиконовой тампонады |

ПМ, перф. ед. ИЭМ, отн. ед. |

38,5±1,3 1,3±0,02 |

39,7±1,0 1,4±0,03 |

39,9±0,3 1,4±0,1 |

42,9±0,9 1,5±0,02 |

43,5±1,3 1,5±0,02 |

44,7±1,5 1,5±0,05 |

45,0±1,5 1,6±0,05 |

45,1±1,7 1,6±0,1 |

Примечание: ПМ — показатель микроциркуляции; ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции (показатели хориоретинального кровотока 10 практически здоровых людей аналогичного возраста: ПМ=49,1±2,0 перф. ед.; ИЭМ=1,6±0,1 отн. ед.).

Таблица 2

Динамика хориоретинального кровотока на фоне введения цитофлавина у пациентов с низким зрительным прогнозом при эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки (n=16, M±m)

|

Этап |

Показатель |

До операции |

Кол-во дней после операции |

|||||||||||

|

3 |

5 |

7 |

9 |

11 |

13 |

15 |

17 |

19 |

21 |

23 |

25 |

|||

|

6 о 0 5®. § к 1 О m |

ПМ, перф. ед. ИЭМ, отн. ед. |

27,7±0,9 0,7±0,17 |

28,0±1,2 0,8±0,01 |

30,1±1,1 0,8±0,03 |

30,9±1,2 0,8±0,02 |

31,2±1,1 0,9±0,02 |

32,3±0,9 0,9±0,01 |

33,0±1,3 0,9±0,01 |

34,0±1,0 1,0±0,02 |

35,5±1,0 1,0±0,01 |

35,9±0,3 1,1±0,02 |

36,1±0,9 1,2±0,03 |

36,2±2,1 1,2±0,03 |

36,2±4,1 1,2±0,01 |

|

ф >2 - S ° i ф О со q X Т m i со § 2 СО О |

ПМ, перф. ед. ИЭМ, отн. ед. |

28,1±1,5 0,8±0,1 |

31,1±1,1 0,8±0,01 |

32,2±0,8 0,8±0,03 |

33,0±1,2 0,9±0,1 |

33,9±1,1 1,0±0,01 |

34,2±1,5 1,0±0,1 |

34,5±0,9 1,1±0,04 |

35,0±0,5 1,2±0,03 |

35,4±1,3 1,2±0,01 |

36,8±1,2 1,3±0,02 |

39,2±1,2 1,3±0,1 |

40,0±1,1 1,4±0,02 |

40,1±2,2 1,4±0,03 |

П р и м еч а н и е : ПМ — показатель микроциркуляции, ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции (показатели хориоретинального кровотока 10 практически здоровых людей аналогичного возраста: ПМ=49,1±2,0 перф. ед.; ИЭМ=1,6±0,1 отн. ед.).

ческим прилеганием сетчатки в аналогичные сроки послеоперационного периода параметры ПМ и ИЭМ оказались достоверно ниже показателей основной группы и нормы (p<0,05).

Вторая часть настоящей работы посвящена оценке эффективности применения цитофлавина по разработанной нами дифференцированной схеме (15- и 25-дневные курсы лечения) в зависимости от зрительного прогноза у пациентов с анатомическим прилеганием сетчатки после эндовитреальной хирургии РОС.

При оценке эффективности цитофлавина основную группу наблюдения составили пациенты, отобранные методом случайной выборки, в лечение которых был включен цитофлавин. В эту группу вошли 38 человек: 22 пациента с удовлетворительным зрительным прогнозом (терапию цитофлавином продолжали 15 дней) и 16 пациентов с низким зрительным прогнозом (терапию цитофлавина продолжали 25 дней).

Контрольная группа наблюдения включала 30 человек: 18 пациентов с удовлетворительным, 12 пациентов с низким зрительным прогнозом, получавших стандартное лечение без применения цитофлавина.

Группы больных были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести офтальмологического статуса и зрительному прогнозу (p<0,05). У пациентов обеих групп были сходные уровни МКОЗ и нарушений хориоретинального кровотока перед операцией (p<0,05).

Критериями эффективности проводимой консервативной терапии являлись: МКОЗ; амплитуда прироста (А∆) ПМ и ИЭМ относительно исходных, рассчитанная по формуле:

АЛ (ИЭМ) =-------- х 1 00%.

Оценивали также средние значения показателей ФАЗ, ППКС и Тх, характеризующие степень ишемии макулы в сравнении сразу после завершения силиконовой тампонады и через 6 месяцев после операции. Регистрировали удельный вес и характер повреждений в макуле.

Проведен анализ эффективности терапии цитоф-лавином (табл. 3).

Результаты исследований, приведенные в табл. 3, показывают, что с включением нейропротектора ци- тофлавина в лечение пациентов после эндовитре-альной хирургии РОС значительно повышается шанс на благоприятный функциональный исход операции. Так, через 6 месяцев после оперативного вмешательства у пациентов основной группы, по сравнению с контрольной, МКОЗ возросла более чем в 2 раза (p<0,05).

Обсуждение. В последнее десятилетие появились немногочисленные исследования, демонстрирующие позитивное влияние на структурно-функциональное состояние сетчатки после эндовитреальных операций при РОС таких фармакологических средств нейропротекции, как ретиналамин, флавоноидные антиоксиданты диквертин, гинкго билоба, озоноте-рапия, которые, однако, не показали ожидаемых высоких результатов [10–12]. Подводя итог первой части нашей работы, следует отметить, что проведение нейропротекции цитофлавином патогенетически целесообразно на обоих этапах эндовитреаль-ной хирургии РОС. Вместе с тем, учитывая разные стартовые позиции по зрительному прогнозу у пациентов с РОС, требуется дифференцированный подход к срокам курсового назначения цитофлавина при эндовитреальной хирургии РОС. Оценка корреляционных связей между зрительным прогнозом и параметрами и скоростью восстановления хориоретинального кровотока выявила сильную положительную связь: непараметрический коэффициент корреляции составил 0,79.

Ранее в офтальмологии цитофлавин в качестве средства нейропротекции был использован на ограниченном клиническом материале при глаукоме и частичной атрофии зрительного нерва. Но уже полученные первые результаты, свидетельствующие об эффективности цитофлавина в глазной практике, открывают перспективу его включения в программу послеоперационной реабилитации пациентов при успешной эндовитреальной хирургии РОС и доказывают необходимость дальнейшего развития данного направления [13, 14].

Анализ второй части исследования показал, что при терапии цитофлавином происходила статистически более значимая активация хориоретинального кровотока. Так, А∆ ПМ и ИЭМ у пациентов основной группы, по сравнению с контролем, к 6-му месяцу после операции возросла в 2 раза и более (p<0,05), что подтверждает прямую зависимость зрительных функций от состояния и динамики вос-

Таблица 3

Влияние цитофлавина на остроту зрения, функциональные и морфологические показатели хориоретинального кровотока у пациентов с исходным различным зрительным прогнозом через 6 месяцев после эндовитреальной хирургии РОС, M±m

|

Показатель |

Основная группа, n=38 |

Контрольная группа, n=30 |

Достоверность межгрупповых различий |

||

|

Зрительный прогноз |

Зрительный прогноз |

||||

|

удовлет., n=22 |

низкий, n=16 |

удовлет., n=18 |

низкий, n=12 |

||

|

МКОЗ, отн. ед. |

0,6±0,05 |

0,3±0,03 |

0,3±0,02 |

0,1±0,01 |

<0,05 |

|

A ∆ ПМ, % |

50,8±4,9 |

42,5±5,4 |

27,3±0,5 |

19,5±1,1 |

<0,05 |

|

А ∆ ИЭМ, % |

63,5±1,4 |

42,9±3,3 |

30,5±1,1 |

21,1±0,9 |

<0,05 |

|

ФАЗ, мм2 |

0,8±0,02 |

1,0±0,01 |

1,1±0,1 |

1,2±0,04 |

<0,05 |

|

ППКС, % |

45,5±2,3 |

40,9±2,1 |

38,1±1,9 |

31,2±0,01 |

<0,05 |

|

Тх, мкм |

277,2±12,5 |

253,0±10,9 |

245,2±11,5 |

241,3±7,5 |

<0,05 |

П р и м е ч а н и е : показатели хориоретинального кровотока 10 практически здоровых людей аналогичного возраста: ФАЗ=0,4±0,05 мм2; ППКС=54,4±4,5%; Тх=290,5±7,0 мкм.

становления хориоретинального кровотока. По данным ОКТ-ангиографии, наиболее значимый регресс морфологических признаков ишемии в макуле к 6-му месяцу после операции регистрируется у пациентов основной группы в сравнении с контролем (p<0,05).

Выводы:

-

1. Включение нейропротектора цитофлавина в послеоперационное лечение пациентов, перенесших эндовитреальную хирургию РОС, значительно повышает функциональный исход операции.

-

2. Повышение зрительных функций у пациентов после эндовитреальной хирургии РОС, получающих терапию цитофлавином, напрямую взаимосвязано со степенью улучшения хориоретинального кровотока и капиллярной перфузии в макуле.

-

3. Амплитуда прироста ПМ и ИЭМ у пациентов основной группы, в послеоперационное лечение которых был включен цитофлавин, через 6 месяцев после операции возросла в среднем в 2 раза по сравнению с аналогичными показателями пациентов контрольной группы.

-

4. Показатели ОКТ-ангиографии, характеризующие признаки ишемии макулярной сетчатки, имели более выраженные позитивные сдвиги у пациентов основной группы в сравнении с контрольной в виде уменьшения площади ФАЗ в 1,28 и увеличения ППКС в 1,27 раза.

-

5. Обоснована продолжительность назначения цитофлавина для достижения необходимой позитивной динамики хориоретинального микроциркуляции в зависимости от уровня зрительного прогноза: при удовлетворительном — 15 суток, при низком — 25 суток.

Список литературы Оценка эффективности нейропротекторной терапии после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки

- Смирнов Е. В. Особенность местного воспалительного процесса при регматогенной отслойке сетчатки и его коррекции: автореф. дис. … канд. мед. наук. Новосибирск, 2011; 24 с.

- Mitry D, Charteris DG, Yorston D, et al. Rhegmatogenous retinal detachment in Scotland: research in design and methodology. BMC Ophtalmol 2009; (9): 2

- Байбородов Я. В. Прогнозирование функциональных исходов витреоретинальных операций: автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2006; 24 с.

- Мащенко Н. В., Худяков А. Ю., Лебедев Я. Б. и др. Сравнительный анализ хирургического лечения первичной регматогенной отслойки сетчатки методами эписклеральной и витреальной хирургии. Современные технологии в офтальмологии 2014; (1): 77-8

- Colucciello M, Rasier R. Rhegmatogenous retinal detachment. Phys Sportsmed 2009; 37 (2): 59-65

- Завгородняя Н. Г. Гемодинамический фон у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки. Запорожский медицинский журнал 2014; (5): 66-9

- Зайка В. А. Пато- и саногенетические механизмы, определяющие исход хирургического лечения отслойки сетчатки: автореф. дис. … канд. мед. наук. Иркутск, 2015; 24 с.

- Суслина З. А., Танашян М. М., Смирнова И. Н. и др. Антиоксидантное и нейротрофическое действие Цитофлавина при хронических цереброваскулярных заболеваниях. Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии 2002; (3): 110-4

- Способ прогнозирования послеоперационной остроты зрения при эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки: патент 2654585 (РФ) / А. В. Егоров (РФ), Г. П. Смолякова (РФ), В. В. Егоров (РФ), Я. Е. Пашенцев (РФ); опубл. 21.05.2018, Бюл. №15

- Егорова Е. Н. Применение озонотерапии в реабилитационном периоде у больных, оперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки: автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2007; 25 с.

- Иванов С. В., Машковцев В. М., Черыгова Е. Г. Первый опыт применения ретиналамина в комплексном лечении больных с регматогенной отслойкой сетчатки. В кн.: Современные технологии лечения витреоретинальной патологии - 2010: сб. тез. М., 2010; c. 51-2

- Каражаева М. И., Саксонова Е. О., Клебанов Г. И. и др. Флаваноидные антиоксиданты в комплексном лечении больных с дистрофической отслойкой сетчатки. РМЖ: Клиническая офтальмология 2004; 5 (1): 41-3

- Гусев А. Н., Красногорская В. Н. Антиоксиданты в комплексном лечении открытоугольной глаукомы далеко зашедшей стадии. Вестник офтальмологии 2016; 132 (1): 63-7

- Уни Бурауй. Метаболическая терапия в комплексном лечении больных с частичной атрофией зрительного нерва вторичного генеза: автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2005; 24 с.