Оценка эффективности применения методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой

Автор: Сидельникова B.C., Каменских Т.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы III всероссийской недели науки с международным участием. Саратов, 3-6 марта 2014 г.

Статья в выпуске: 2 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка метода динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза и оценка его эффективности в лечении больных ПОУП Материал и методы. Проведено обследование и лечение 126 пациентов с диагнозом «первичная открытоугольная глаукома» (ПОУГ) I, II, III стадий. Группу 1 составили 62 пациента, получавших медикаментозную терапию и динамическую лазермагнитостимуляцию дренажной системы глаза на аппарате «АМО-АТОС-ИКЛ» производства ОАО «ТРИМА», Саратов. Группу 2 составили 64 пациента, получавших только медикаментозную терапию. Всем пациентам проводили комплексное обследование, включающее стандартное офтальмологическое обследование, статическую периметрию, исследование зрительных вызванных потенциалов, исследование внутриглазного кровотока. Результаты. Анализ результатов комплексного лечебного воздействия показал, что в результате леǐՐݐؑϠу 73% пациентов отмечалось снижение внутриглазного давления и увеличение коэффициента легкости оттока; у 52% больных наблюдалось уменьшение количества и площади относительных и абсолютных скотом; у 63% отмечалась активация внутриглазного кровотока, показатели оставались стабильными в течение трех месяцев. Заключение. Лечение с помощью методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой приводит к снижению внутриглазного давления, улучшению доплерографических и периметрических показателей.

Дренажная система глаза, лазеростимуляция, магнитотерапия, первичная открытоугольная глаукома

Короткий адрес: https://sciup.org/14917961

IDR: 14917961

Текст научной статьи Оценка эффективности применения методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой

-

1Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, первичная открытоугольная глаукома является одной из ведущих причин слепоты и слабовидения в мире. 105 млн человек в мире имеют глаукому, которая у 9,1 млн становится причиной слепоты [1]. Одним из основных звеньев в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы является нарушение гидродинамики глаза [2].

Ухудшение оттока камерной влаги при открытоугольной глаукоме обусловлено нарушением проницаемости трабекул в результате первичных дистрофических изменений (деструкция волоконистых структур, утолщение трабекулярных пластин, скопление в межтрабекулярных щелях и в юкстакана-ликулярном слое белковых отложений, пигмента

и аморфного вещества), которые могут привести к окклюзии межтрабекулярных пространств и нарушению фильтрационной функции эндотелия внутренней стенки шлемова канала [3]. Среди способов воздействия на зону фильтрации угла широкое применение нашла селективная трабекулопластика (СЛТ) [4, 5]. Нанесение импульсов приводит к активации макрофагов, оставляя интактными непигментированные клетки трабекулы. СЛТ приводила к синтезу клетками трабекулы медиаторов воспаления: интерлейкина-1, фактора некроза опухоли — б. Таким образом, доказано, что биологический ответ играет в снижении ВГД большую роль, чем механическое повреждение трабекулы [5].

Перспективным является изучение свойств трабекулы при воздействии низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ). Известно, что пик проникающей способности имеет инфракрасное излучение. В механизме лечебного воздействия лежат поглоще- ние энергии действующего фактора, активация физических процессов, электролитическая диссоциация молекул и комплексов [6].

В последнее время важная роль отводится специфическим реакциям организма, проявляющимся наиболее отчетливо при применении низкоинтенсивных физических факторов, энергии которых недостаточно для нагревания тканей или изменения функций. Привносимая низкоинтенсивными физическими факторами в биологические структуры энергия служит своеобразным управляющим сигналом перераспределения свободной энергии клеток и тканей, что приводит к изменениям их метаболизма и функциональных свойств [8].

Широкое применение в офтальмологической практике нашла магнитотерапия. Прохождение переменного магнитного поля (ПМП) через ткани индуцирует в них движение ионов, сопровождающееся образованием внутритканевого тепла и изменяет течение окислительно-восстановительных, тканевых ферментативных процессов [7]. Одним из наиболее перспективных направлений является разработка и научное обоснование применения сочетанных (одномоментных) физиовоздействий. Установлено, что при сочетанном использовании физических факторов взаимопотенцирование их лечебного действия выражено сильнее, чем при комбинированном (последовательном) применении этих же факторов [8].

Немаловажным является и тот факт, что к сочетанному воздействию лечебных физических факторов значительно реже и медленнее развивается адаптация организма, притом что эти воздействия могут проводиться при меньшей интенсивности и продолжительности процедур [8].

Цель: разработка метода динамической лазер-магнитостимуляции дренажной системы глаза и оценка его эффективности в лечении больных ПОУГ.

Материал и методы. Проведено обследование 126 больных. Для сравнения результатов проведенной терапии были выделены 2 клинические группы больных. Группу 1 составили 62 пациента (96 глаз, из них с I стадией ПОУГ — 31 глаз, со II стадией — 35 глаз, с III стадией — 24 глаза), получавших медикаментозную терапию и динамическую лазермаг-нитостимуляцию дренажной системы глаза. Группу 2 составили 64 пациента (94 глаза, из них с I стадией ПОУГ — 30 глаз, со II стадией — 27 глаз, с III стадией — 33 глаза), получавших только медикаментозную терапию. Возраст обследуемых пациентов составил от 66 до 72 лет. Длительность заболевания: от 2 до 10 лет.

Целевой уровень ВГД у больных достигнут медикаментозно (65 больных) или с помощью антиглауко-матозной операции: лазерной (25 больных), микрохирургической проникающего типа (36 больных) — в различные сроки.

В исследовании у каждого из пациентов рассматривали показатели состояния глаза с более продвинутой стадией глаукомы, исключая терминальную. Несмотря на достижение ВГД цели, у 38 отобранных пациентов глаукомный процесс не был стабилизирован (данные HRT, компьютерной периметрии, суточной тонометрии, тонографии). Критериями исключения были терминальная глаукома, аномалии рефракции средней и высокой степеней, недостаточная прозрачность оптических сред, повышенное ВГД, возрастная макулярная дегенерация, органические поражения ЦНС. Имели место стандартные противопоказания при использовании магнитотерапии и

ИК-лазерного излучения в офтальмологии: острый инфаркт миокарда, инсульт, беременность, гнойный процесс без оттока экссудата. Всем пациентам до и после лечения, а также через 3 месяца после выписки проводили комплексное обследование, включавшее визометрию, кинетическую периметрию, биомикроофтальмоскопию, тонометрию (по Маклакову), гониоскопию. Выполнялись конфокальная HRT-томография диска зрительного нерва (Heidelberg Retina Tomograph II, Германия), регистрация зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) с помощью системы Roland (Германия). Оценка центрального поля зрения проводилась с помощью статического периметра (Oculus twinfield-2, Германия), производилась оценка показателя MD (mean deviation) — среднее отклонение или средний дефект: общая разница между нормальной чувствительностью и чувствительностью сетчатки у данного пациента; MS (mean sensitivity) — средняя светочувствительность сетчатки. Оценка гидродинамики глаза с помощью тоногра-фии (Glautest-60, Россия). В ходе ультразвукового цветового допплеровского картирования на многофункциональной ультразвуковой системе Volusion 730 Pro регистрировалась максимальная (систолическая) скорость кровотока (V max), минимальная (диастолическая) скорость (V min) и индекс резистентности (Ri) в задних коротких цилиарных артериях.

Статистический анализ результатов обследования и лечения пациентов осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. Распределение вариант соответствовало нормальному. Применяли методы статистического анализа: определение среднего значения, ошибку среднего, доверительный интервал, стандартное отклонение. Достоверность оценивалась с использованием параметрического критерия Стьюдента при p<0.05.

После уточнения стабилизации процесса пациентам проводилось комплексное лечение. Помимо стандартной медикаментозной терапии пациентам проводилась динамическая лазермагнитостимуля-ция дренажной системы глаза на аппарате «АМО-АТОС-ИКЛ».

Данный аппарат предназначен для физиотерапевтического лечения заболеваний, сопровождающихся нарушением гидро- и гемодинамики глаза. В аппарате реализуется сочетание бегущего магнитного поля и бегущего инфракрасного (ИК) лазерного излучения. Длина волны излучения ИК-лазера 0,85±0,08 мкм, длительность импульса лазерного излучения 100±50 нс, режим работы ИК-лазера импульсный, мощность излучения ИК-лазера выбрана 3,5±0,8 мВт. Лазерное воздействие сочеталось с бегущим магнитным полем, величина индукции магнитного поля на рабочую поверхность 20±2 мТл, частота изменения магнитного поля каждого источника в излучателе 50 Гц. При проведении динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза излучатели с источниками бегущего магнитного и инфракрасного лазерного излучения устанавливаются транспальпебрально в проекции трабекулярной зоны глаза. Излучатель схематично представлен на рис. 1.

Курс терапии включал 10 сеансов по 10 минут на частоте коммутации источников бегущего магнитного поля в излучателях 10 ГЦ, мощностью бегущего лазерного излучения 30 ВТ, в регулярном и стохастическом режимах (стохастический режим включался на трех последних сеансах для предотвращения адаптации к воздействию).

Рис. 1. Излучатель с источниками бегущего магнитного и инфракрасного лазерного излучения

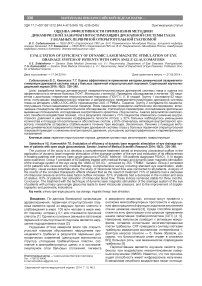

Результаты. Анализ центрального поля зрения пациентов основной группы и группы контроля по данным компьютерной периметрии до и после лечения представлен на рис. 2.

У пациентов с начальной и развитой стадией ПОУГ отмечалось уменьшение количества и площади относительных и абсолютных скотом и скотом в зоне Бьеррума в результате лечения в 52% случаев, переход части абсолютных скотом в относительные в 25% случаев. В группе контроля же данная закономерность прослежена только у пациентов с ранней стадией глаукомы, в 20% случаев. Отмечалось увеличение средней светочувствительности сетчатки (MS) у пациентов после лечения, а также уменьшение среднего отклонения (MD), что свидетельствует об улучшении зрительных функций после курса проводимой терапии. В группе контроля разница между этими показателями до и после проводимой терапии значительно ниже.

Динамика гидродинамических показателей глаза представлена в табл. 1. В группе 1 у пациентов наблюдалось выраженное снижение истинного давления (Po) и улучшение коэффициента легкости оттока, особенно эта закономерность прослеживалась у пациентов с начальной и развитой стадиями глаукомы. У пациентов с далеко зашедешей стадией глаукомы эти показатели остались на прежнем уровне. В группе контроля динамика незначительная.

Динамика электрофизиологических показателей представлена в табл. 2. Полученные данные свидетельствуют о том, что достоверное повышение амплитуды ЗВП получено у больных ПОУГ всех трех стадий, однако наиболее выражено у пациентов с начальной и развитой стадиями болезни (почти на 15%). Достоверное уменьшение латентности ЗВП (на 15%) получено только у пациентов с I стадией

Таблица 1

Динамика средних значений показателей гидродинамики глаза до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп (M±m)

Динамика электрофизиологических показателей до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп (M±m)

|

Показатель |

Основная группа |

Контрольная группа |

|||||

|

I cтадия ПОУГ |

II cтадия ПОУГ |

III cтадия ПОУГ |

I cтадия ПОУГ |

II cтадия ПОУГ |

III cтадия ПОУГ |

||

|

PPo |

До лечения |

22± 0,98* |

23±0,86* |

23±0,66* |

22±0,83* |

23±0,86* |

23± 1,8* |

|

После лечения |

18± 0,78* |

19± 0,87* |

23±0,71* |

21± 0,82* |

22± 0,87* |

23± 1,5* |

|

|

Через 3 месяца после лечения |

18±0,63* |

20±0,64* |

22±0,73* |

21±0,76* |

22± 0,89* |

23± 1,4* |

|

|

cC |

До лечения |

0,13±0,03* |

0,11±0,03* |

0,04±0,01* |

0,13±0,03* |

0,12±0,03 |

0,04±0,05* |

|

После лечения |

0,23±0,04* |

0,13±0,06* |

0,05±0,01* |

0,14±0,06* |

0,11±0,06* |

0,03±0,01* |

|

|

Через 3 месяца после лечения |

0,21±0,02* |

0,12±0,02* |

0,05±0,03* |

0,12±0,03* |

0,12±0,02 |

0,03±0,01* |

|

П р и м еч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, P<0,05.

Таблица 2

|

Показатель |

Основная группа |

Контрольная группа |

|||||

|

I cтадия ПОУГ |

II cтадия ПОУГ |

III cтадия ПОУГ |

I cтадия ПОУГ |

II cтадия ПОУГ |

III cтадия ПОУГ |

||

|

Амплитуда |

До лечения |

8,1± 0,3* |

6,9± 0,2* |

8,7±0,3* |

8,0± 0,3* |

7,1± 0,2* |

6,9± 0,3* |

|

После лечения |

9,7± 0,4* |

9,1± 0,3* |

8,7± 0,4* |

8,4 ± 0,4* |

8,1± 0,3* |

7,7± 0,4* |

|

|

Через 3 месяца после лечения |

9,9 ± 0,5 |

8,6± 0,3* |

8,3±0,5 |

7,8±0,6 |

6,9±0,2 |

6,8±0,6* |

|

|

Латентность |

До лечения |

79,6± 1,6* |

80,6± 1,7* |

86,7± 2,4* |

75,6± 1,6* |

80,2± 1,7* |

87,7± 2,4* |

|

После лечения |

71,4± 2,4* |

76,6± 2,8* |

85,8± 2,2* |

73,4± 2,4* |

79,6± 2,8* |

83,8± 2,2* |

|

|

Через 3 месяца после лечения |

68,5±2,5* |

79,8±3,2 |

84,7±2,5 |

75,6±2,8 |

87,7± 2,4* |

83,7±2,7 |

|

П р и м еч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, P<0,05.

Рис. 2. Динамика MD у пациентов с ПОУГ после проведенного лечения

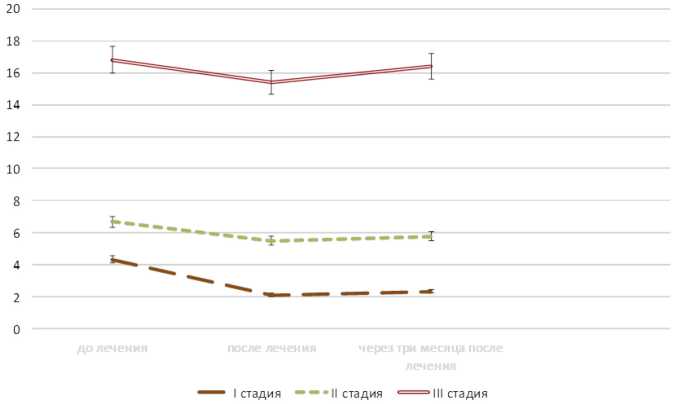

Рис. 3. Динамика V min ЗКЦА (см/с) у пациентов с ПОУГ на различной стадии после проведенного лечения

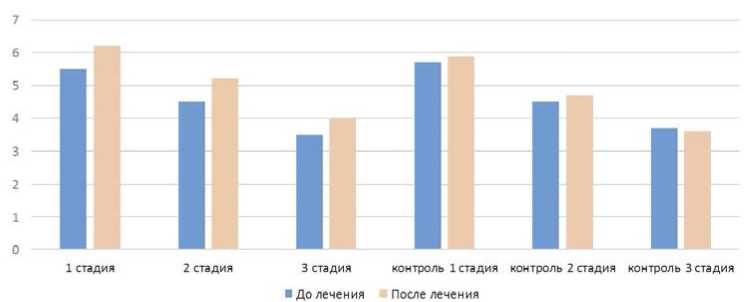

Рис. 4. Динамика V min ЗКЦА (см/с) у пациентов с ПОУГ на различной стадии после проведенного лечения

ПОУГ. Достигнутые после курса терапии показатели оставались стабильными в течение 3 месяцев.

В группе, получавшей только фармакотерапию, динамика показателей была минимальной и происходила только в течение курса терапии. В дальнейшем показатели снижались даже несколько ниже исходного уровня.

Оценка показателей гемодинамики представлена на рис. 3, 4. Отмечалось достоверное улучшение кровотока в ЗКЦА у пациентов с глаукомой всех трех стадий болезни. В ЗКЦА систолическая скорость кровотока независимо от стадии глаукомы увеличилась в среднем на 15%. Диастолическая скорость кровотока наиболее значимо возросла в глазах с начальной и развитой стадиями ПОУГ (почти на 20%), в то время как при далеко зашедшей глаукоме увеличение не превышало 10%. В контрольной группе наблюдалась слабоположительная динамика.

Обсуждение. В ходе исследования выявлено, что у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой в результате лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза с помощью аппарата «АМО-АТОС-ИКЛ» улучшились показатели гидродинамики глаза. Наиболее эффективным было лечение пациентов с ранней и развитой стадиями ПОУГ. Вероятнее всего, это обусловлено избирательным влиянием ПМП на микроциркуляцию и проницаемость микрососудов. В результате лазермагнитостимуляции повышается проницаемость цилиарного тела и хориоидеи, при этом происходит активация увеосклерального оттока, о чем свидетельствует снижение истинного давления, улучшение систолической и диастолической скорости кровотока в ЗКЦА у пациентов, увеличение коэффициента легкости оттока. ИК лазерное излучение генерирует высокоэнергетический синглетный кислород, который принимает участие в каталитических биохимических реакциях в случае локального энергетического дисбаланса при определенных заболеваниях.

В результате лечения у пациентов повысилась светочувствительность сетчатки, уменьшилось среднее отклонение светочувствительности, произошло уменьшение количества и площади относительных и абсолютных скотом. Достигнутый уровень показателей сохранился в течение трех месяцев.

Заключение. В результате проведенного лечебного воздействия переменным магнитным полем и ИК лазерным излучением в проекции зоны трабекул пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отмечено улучшение гидродинамики глаза, что проявляется снижением истинного давления и улучшением оттока. Также отмечено улучшение кровотока в ЗКЦА у данных пациентов.

Применение методики лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза на аппарате «АМО-АТОС-ИКЛ» в лечении пациентов с ранней и развитой стадиями первичной открытоугольной глаукомы, сопровождающимися гидродинамическими нарушениями, можно считать патогенетически обоснованной и целесообразной.

Стимуляция оттока внутриглазной жидкости с помощью методики динамической лазермагнито-стимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой приводит к повышению и стабилизации зрительных функций, стабилизации внутриглазного давления. Различная эффективность динамической лазермагнитостиму-ляции дренажной системы глаза у больных ПОУГ в зависимости от стадии позволяет рекомендовать включение данной методики в комплексное лечение больных глаукомой, особенно на I и II стадии процесса.

Список литературы Оценка эффективности применения методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой

- Либман E.C., Шахова E.B. Слепота и инвалидность по зрению в России. В кн.: Тезисы докладов 8-го сьезда офтальмологов России. М., 2005; с. 78-79

- Нестеров А. П. Глаукома. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МИА, 2008; 360 с.

- McAlister JA, Wilson RP Alteration in the autlow system in chronic simple glaukoma. London, 1986; p. 7-12

- Егоров E.A., Астахов Ю.С., Щуко А. Г. Национальное руководство по глаукоме. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011; 279 с.

- Депутатова A.H., Аль-Рашид З.Ж., Илюхина О. С. Селективная лазерная трабекулопластика в лечении глаукомы. В кн.: Федоровские чтения -2011: сб. тезисов. М., 2011; с. 300

- Koucheki В, Hashemi Н. Selective laser trabeculoplasty in the treatment of open-angle Glaucoma. Glaucoma 2012; 21 (1): 65-70

- Соколовская Т.В., Магарамов Д.А., Кочеткова Ю.А. и др. Лазерные технологии в лечении первичной от-крытоугольной псевдоэксфолиативной глаукомы. В кн.: Федоровские чтения -2011: сб. тезисов. М., 2011; с. 344

- Пономаренко Г. H., ред. Физиотерапия: национальное руководство. М: ГЭОТАР-Медиа, 2009.