Оценка эффективности протонно-нейтронного и нейтронно-протонного воздействия с дополнительным дроблением дозы нейтронов и протонов на опухолевые клетки in vitro

Автор: Корякина Е.В., Пичкунова А.А., Трошина М.В., Потетня В.И., Сабуров В.О., Литун Е.В., Голованова О.Ю., Лычагин А.А., Корякин С.Н.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Поиск новых способов повышения эффективности сочетанной лучевой терапии радиорезистентных опухолей остаётся актуальной задачей. Одним из перспективных направлений является использование сочетания протонов и нейтронов вместо фотоннонейтронного облучения. Цель данной работы состояла в исследовании эффективности сочетанного протоннонейтронного воздействия на опухолевые клетки китайского хомячка (В14150, фибросаркома). Облучение протонами проводили на комплексе протонной терапии «Прометеус», нейтронами – на портативном нейтронном генераторе НГ14, расположенными в МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Сочетанное воздействие осуществляли в режимах «протоны→нейтроны» и «нейтроны→протоны» при вкладе нейтронов 30% в суммарную дозу с дроблением протонной и нейтронной составляющих на 24 фракции с интервалами 1 ч. Во всех изученных схемах сочетанного облучения проявлялся эффект синергизма. Фракционирование доз и нейтронов и протонов приводило к значимому снижению эффективности воздействия. При дроблении только дозы нейтронов статистически значимых различий между изученными схемами облучения не выявлено. Однако в последовательности «нейтроны→протоны» зафиксирована тенденция к увеличению выживаемости клеток с ростом числа фракций дозы нейтронов. Наблюдаемые закономерности свидетельствуют о важной роли пространственновременного распределения повреждений, индуцированных протонами и нейтронами, их количества, сложности и взаимодействия в процессе репарации.

Быстрые нейтроны, протоны, сочетанное облучение, фракционирование дозы, опухолевые клетки, фибросаркома, выживаемость клеток, радиобиология

Короткий адрес: https://sciup.org/170210838

IDR: 170210838 | УДК: 616-006.327.04:615.849.12-092.9-036.8 | DOI: 10.21870/0131-3878-2025-34-3-74-85

Текст научной статьи Оценка эффективности протонно-нейтронного и нейтронно-протонного воздействия с дополнительным дроблением дозы нейтронов и протонов на опухолевые клетки in vitro

Несмотря на значительные достижения в области лучевой терапии, вопросы оптимизации комбинированных схем облучения, которые включают использование излучений с различной линейной передачей энергии, остаются открытыми. В частности, сочетание редкоионизирующих и плотноионизирующих излучений, таких как протоны и нейтроны, представляет собой перспективное направление, требующее глубокого изучения их радиобиологических эффектов.

Установленная во второй половине XX в. высокая биологическая эффективность нейтронов позволила успешно их применять в терапии радиорезистентных опухолей. Однако такая терапия имела ряд ограничений, связанных, с одной стороны, с условной доступностью нейтронных установок для клинических целей, с другой стороны – существенными лучевыми реакци-ями/осложнениями, проявляющимися после облучения нейтронами. Решением стало сочетание курса терапии нейтронами с последующим дооблучением фотонами [1-9] до требуемой дозы радикального курса лучевой терапии. Позже в экспериментальных радиобиологических и клинических исследованиях было показано, что наиболее оптимальными режимами сочетанного фотонно-нейтронного облучения являются схемы с вкладом нейтронной составляющей в дозу

Корякина Е.В. * – ст. науч. сотр., к.б.н.; Пичкунова А.А. – инженер; Трошина М.В. – науч. сотр.; Потетня В.И. – ст. науч. сотр. к.б.н.; Сабуров В.О. – науч. сотр., и.о. зав. лаб.; Литун Е.В. – инженер; Голованова О.Ю. – инженер-физик; Лычагин А.А. – вед. науч. сотр., к.ф.-м.н.; Корякин С.Н. – зав. отд., к.б.н. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

~20-40% [9]. Такой подход позволял сохранить радиобиологические преимущества нейтронов и снизить риск лучевых повреждений, характерных для их действия. Кроме того, при таком соотношении доз фотонов и нейтронов был установлен эффект синергизма, который был более выражен при последовательности облучения, когда первыми действовали фотоны [10]. Также на основании исследований in vitro и расчётных математических моделей предполагали, что в схемах ежедневного гамма-нейтронного облучения бóльшая эффективность будет проявляться при такой же последовательности облучения (фотоны, затем нейтроны). Однако в клинической практике такое ежедневное сочетанное облучение сложно осуществить из-за удалённости нейтронных и гамма-установок.

Активно развивающаяся и успешно применяемая в настоящее время терапия ускоренными протонами [11, 12], которые за счёт лучшего распределения дозы позволяют снизить лучевую нагрузку на здоровые ткани и критические органы, расположенные в теле пациента как перед облучаемым объёмом, так и за ним, предоставляет возможность повысить качество сочетанной терапии, используя вместо гамма-излучения протоны. Близость расположения действующего комплекса протонной терапии «Прометеус» в МРНЦ им. А.Ф. Цыба и готовящегося к запуску в соседнем каньоне комплекса нейтронной терапии «Нейтроникс» на основе генератора нейтронов с энергией 14,5 МэВ [9] даёт возможность исследования и обоснования протонно-нейтронной терапии, в том числе и схем ежедневного воздействия на нормальные и опухолевые клетки in vitro и in vivo с последующим возможным применением при облучении пациентов.

В 2024 г. нашей исследовательской группой были рассмотрены схемы сочетанного протонно-нейтронного облучения опухолевых клеток in vitro при вкладах нейтронов и протонов в суммарную дозу соответственно 30/70% и 40/60% и в разных последовательностях. Во всех изученных схемах проявлялся эффект синергизма, при этом более эффективной оказалась последовательность облучения «нейтроны→протоны» [13]. Однако по-прежнему актуальным остаётся поиск таких режимов сочетанного облучения, которые позволят максимально снизить дозовую нагрузку и негативные последствия для здоровых тканей, находящихся на пути прохождения нейтронов, но при этом не уменьшат эффективность такого воздействия. Учитывая радиобиологические эффекты взаимодействия повреждений, индуцированных излучениями разного качества, а также конструктивные особенности нейтронной установки, не позволяющей обеспечить высокую мощность дозы и короткую продолжительность облучения, представляет интерес исследовать варианты сочетанного облучения с дополнительным дроблением доз и чередованием фракций сочетанного облучения.

Целью работы являлось исследование биологической эффективности сочетанного облучения опухолевых клеток китайского хомячка протонами и нейтронами в разной последовательности и с дополнительным дроблением дозы нейтронной и протонной составляющей на 2-4 фракции.

Материалы и методы

В исследованиях использовали перевиваемую культуру опухолевых клеток китайского хомячка (линия В14-150, фибросаркома; Банк клеточных культур при Отделе клеточных культур Института цитологии РАН). Клетки культивировали по стандартным общепринятым протоколам [14] в виде монослоя без смены питательной среды (среда DMEM с добавлением L-глютамина, антибиотиков и 10% эмбриональной телячьей сыворотки) во флаконах из полистирола с ростовой поверхностью 12,5 см2. После образования клетками 95-100% конфлюентного монослоя (стационарная фаза роста культуры) флаконы заполняли раствором Хенкса и облучали.

Облучение сканирующим пучком протонов (88-109 МэВ) проводили на комплексе протонной терапии «Прометеус» (АО «Протом», Россия) в центре расширенного до 30 мм пика Брэгга. Флаконы с монослоем клеток устанавливали с помощью специального держателя в водный фантом, оснащённый системой позиционирования, обеспечивающей воспроизводимость положения объектов в серии экспериментов. Верификацию поглощённой дозы проводили с помощью дозиметра-радиометра Tandem XDR и набора плоскопараллельных ионизационных камер Advanced Markus Chamber Type 34045 и Bragg Peak Chamber 34089 (PTW Freiburg, Германия).

Облучение нейтронами (14,5±0,5 МэВ) осуществляли на нейтронном генераторе НГ-14 (ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова ГК «Росатом», г. Москва), расположенном в каньоне МРНЦ им. А.Ф. Цыба (г. Обнинск) с соблюдением условий равновесия вторичных заряженных частиц. Для определения величины полного выхода нейтронов из нейтронного генератора использовали методы активационного и трекового анализа [15]. При расчёте поглощённой дозы учитывали геометрический фактор и ослабление пучка в материале. Непосредственно во время облучения параметры пучка нейтронов контролировали с помощью алмазного детектора и цилиндрической ионизационной камеры, находящихся вблизи мишени генератора.

При последовательном воздействии протонов и нейтронов физические дозы были выбраны с учётом результатов, полученных в предыдущих исследованиях, а именно – 6 и 0,5 Гр соответственно, при этом суммарная «биологическая» доза составляла ~8,6±0,2 Гр (ОБЭ) c вкладом нейтронов и протонов ~30/70% [13]. Исследовали сочетанное воздействие протонами и нейтронами с дроблением дозы до 4-х фракций в разных последовательностях. Cхемы облучения, используемые в работе, представлены в табл. 1. Между облучениями флаконы с клетками находились при комнатной температуре (22-25 °С).

Таблица 1

Схемы сочетанного облучения протонами и нейтронами в разной последовательности с фракционированием доз

|

Последовательность облучения |

Суммарная доза протонов, Гр |

Суммарная доза нейтронов, Гр |

Количество фракций дозы |

Доза нейтро-нов/протонов за фракцию, Гр |

Интервал между фракциями, ч |

|

n→p |

6 |

0,5 |

1(n)/1(p) |

0,5 |

1 |

|

n→p |

6 |

0,5 |

2(n)/1(p) |

0,25 |

1 |

|

n→p |

6 |

0,5 |

3(n)/1(p) |

0,17 |

1 |

|

p→n |

6 |

0,5 |

1(p)/1(n) |

0,5 |

1 |

|

p→n |

6 |

0,5 |

1(p)/2(n) |

0,25 |

1 |

|

p→n |

6 |

0,5 |

1(p)/3(n) |

0,17 |

1 |

|

n→p→n→p |

6 |

0,5 |

2(n)/2(p) |

0,25/3 |

1 |

Методы пострадиационного культивирования, оценки выживаемости клеток и эффективности изученных схем воздействия были подробно описаны ранее [16]. Определение среднего числа выживших клеток проводили, исходя из пуассоновского распределения колоний. Статистическую обработку результатов и определение параметров линейных регрессий осуществляли с помощью стандартных методов, реализованных в программных средствах Microsoft Excel, OriginLab. Полученные уровни выживаемости клеток представляли в виде средних значений для всех повторных опытов и их стандартных ошибок. Значимость различий между разными схемами воздействия оценивали по Т-критерию Крамера-Уэлча [17].

Результаты и обсуждение

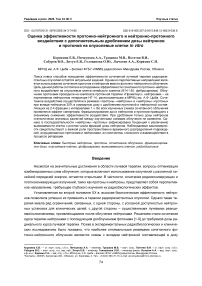

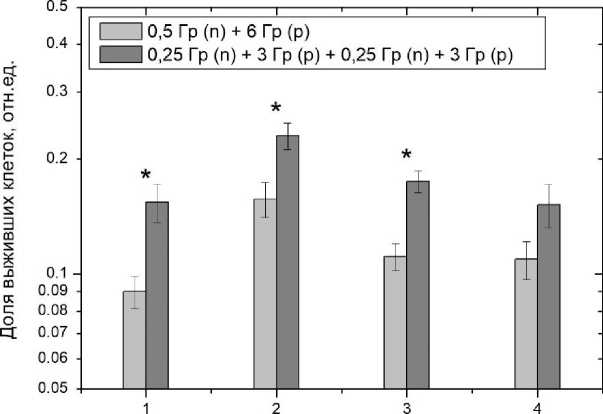

На рис. 1а представлены результаты серии из 4 повторных экспериментов с воздействием нейтронов с энергией 14,5 МэВ в дозе 0,5 Гр, подведённой за одну (0,5 Гр), две (по 0,25 Гр) и три (по 0,17 Гр) фракции с интервалом 1 ч, и последующим облучением протонами в дозе 6 Гр, проведённым также через 1 ч после последнего облучения нейтронами. На рис. 1б продемонстрированы данные для обратной последовательности облучения: протоны в дозе 6 Гр, затем нейтроны в дозе 0,5 Гр, отпущенной за 1, 2 и 3 фракции.

б

а

Рис. 1. Выживаемость клеток китайского хомячка В14-150 при последовательном нейтроннопротонном (а) и протонно-нейтронном (б) воздействии с подведением дозы нейтронов за 1, 2 и 3 фракции (разными символами обозначены результаты разных опытов).

Полученные данные аппроксимированы линейными зависимостями. Видно, что при последовательности воздействия «нейтроны→протоны» с увеличением количества фракций дозы нейтронов выживаемость увеличивается. При этом линейный коэффициент регрессионной прямой значимо отличается от 0 (р<0,05) и составляет 0,072±0,013. При обратной последовательности облучения линейный коэффициент прямой не отличается от 0 (0,021 ±0,069, p>0,05), т.е. зависимость эффекта от фракционирования дозы нейтронов не проявляется. Можно предположить, что в этом случае бóльшее восстановление клеток от индуцированных протонами повреждений делает на его фоне малозаметным вклад в выживаемость клеток вследствие репарации повреждений, индуцируемых нейтронами. Также, по-видимому, восстановление клеток после первой дозы протонов продолжается и в течение последующих интервалов времени между фракциями нейтронов.

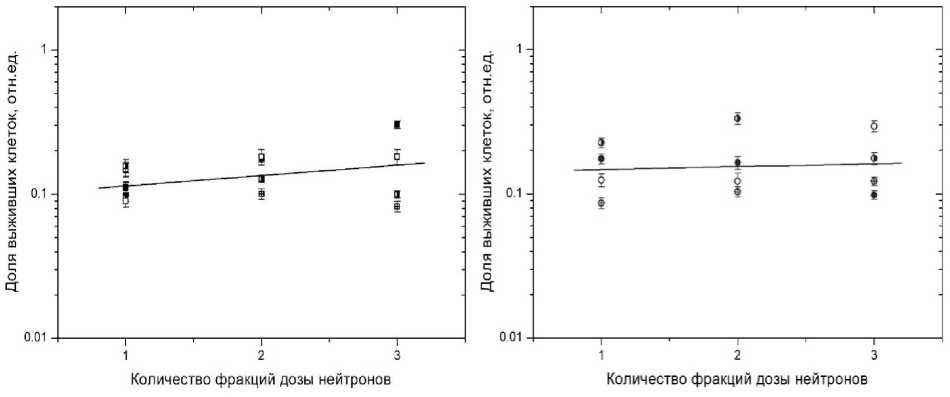

Для сравнения эффективности обеих последовательностей воздействия экспериментальные данные всех повторных опытов для каждой исследуемой схемы облучения были усреднены. Результаты представлены на рис. 2 в зависимости от количества фракций дозы нейтронов.

Из представленных на рис. 1 и 2 данных можно заключить, что последовательность воздействия «нейтроны→протоны» является более эффективной, чем обратная. Однако статистически значимых различий в выживаемости клеток между схемами облучения не установлено, что возможно объясняется небольшим интервалом между воздействиями, недостаточным для за- вершения процессов репарации повреждений. Действительно, ранее было показано, что при сочетанном воздействии протонами и нейтронами (без дополнительного дробления дозы нейтронов) бóльший повреждающий эффект проявлялся, когда первыми действовали нейтроны, а интервал между облучениями составлял 2 ч и более [13]. Также нельзя исключить, что сходство зависимостей на рис. 2 связано с практически одинаковой кинетикой репарации после протонного и нейтронного воздействий, поскольку в последнем случае проявляется в основном репарация повреждений, индуцированных протонным компонентом со средней энергией ~7,5 МэВ (при облучении нейтронами с энергией 14-15 МэВ в условиях равновесия вторичных заряженных частиц ~73% дозы обусловлено вторичными протонами [18]). Средняя энергия протонов ускорителя в пике Брэгга также около 8-10 МэВ.

Рис. 2. Выживаемость клеток китайского хомячка В14-150 при последовательном нейтронно-протонном и протонно-нейтронном воздействии с подведением дозы нейтронов за 1,2 и 3 фракции.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие значимого влияния изменения схемы воздействия, с увеличением количества фракций суммарной дозы нейтронов доля выживших клеток несколько возрастает. В большей степени это касается последовательности «нейтроны→про-тоны»: в 1,2 раза для схемы (0,25 Гр—0,25 Гр)—6 Гр и в 1,4 раза для схемы (0,17 Гр——0,17 Гр——0,17 Гр)——6 Гр. При этом наблюдаемое изменение выживаемости клеток в интервале между фракциями является результатом двух процессов: восстановление от повреждений, индуцированных первой дозой (репарация двойных разрывов (ДР) ДНК, приводящая к увеличению выживаемости) и ошибочная репарация ДР (в том числе индуцированных последующими фракциями доз), которая приводит к образованию летальных повреждений, снижающих выживаемость клеток. Баланс указанных процессов зависит от количества и качества повреждений ДНК, образованных двумя излучениями, и времени, в течение которого возможно их взаимодействие в ходе ошибочной репарации ДР ДНК. Более наглядно это проявляется при сравнении эффектов сочетанного облучения с эффектом независимого действия двух излучений, что рассматривается далее.

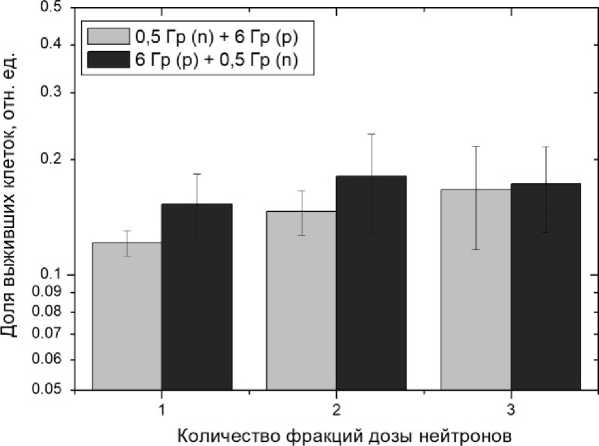

В предыдущих исследованиях [13] было установлено, что при сочетанном протоннонейтронном облучении опухолевых клеток китайского хомячка вне зависимости от последовательности воздействия и вклада нейтронов и протонов в суммарную дозу проявляется эффект синергизма по сравнению с раздельным применением нейтронов и протонов в тех же дозах. Предположительно, это происходит за счёт взаимодействия повреждений, индуцированных двумя видами излучений в процессе ошибочной репарации, как было отмечено выше. Поэтому представляло интерес изучить, сохраняется ли синергизм в случае дополнительного дробления дозы нейтронов при сочетанном облучении. На рис. 3 полученные уровни выживаемости (рис. 2) представлены в сравнении с рассчитанными исходя из независимого действия каждой фракции дозы нейтронов и протонов. При этом в расчётах учтено увеличение доли выживших клеток за счёт процессов восстановления повреждений, протекающих в перерывах между облучениями (близких к периоду полувосстановления).

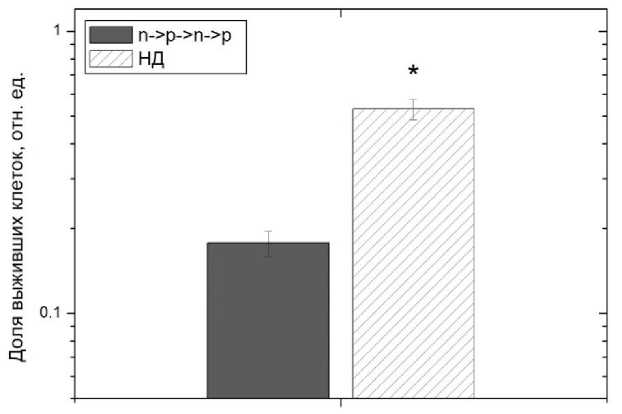

а б

Рис. 3. Выживаемость клеток китайского хомячка В14-150 при последовательном нейтроннопротонном (а) и протонно-нейтронном (б) воздействии с подведением дозы нейтронов за 1, 2 и 3 фракции в сравнении с рассчитанной из независимого действия (НД) излучений. * – различия значимы при р<0,05.

Видно, что для всех исследованных схем сочетанного воздействия уровни выживаемости ниже (эффективность выше), чем ожидаемые из независимого действия протонов и нейтронов. При этом при последовательности «нейтроны→протоны» для всех схем облучения наблюдаются статистически значимые отличия, проявляется эффект синергизма [10]. В случае последовательности «протоны→нейтроны» отличия значимы только для сочетанного воздействия с дроблением дозы нейтронов на 3 фракции, в то время как без дробления и с делением на 2 фракции уровень эффекта соответствует независимому действию. В целом, полученные результаты соответствуют предположению о взаимодействии повреждений от двух видов излучения при комбинированном воздействии в определённом дозовом и временно́м диапазонах и хорошо согласуются с представленными ранее [13].

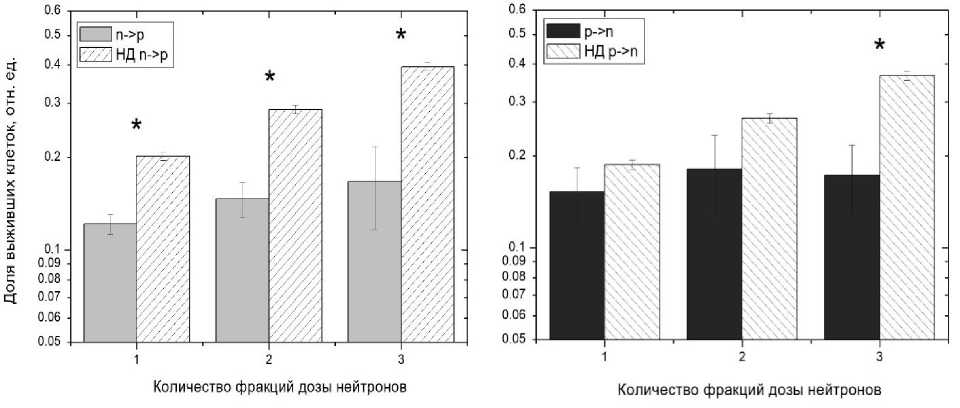

Следующим этапом исследования было сравнение схемы двухфракционного воздействия «нейтроны→протоны» и воздействия с дроблением и нейтронного и протонного облучения на

2 фракции – «нейтроны→протоны→нейтроны→протоны». Уровни выживаемости для обеих схем облучения в 4-х повторных экспериментах, представленные на рис. 4, наглядно демонстрируют снижение эффективности сочетанного облучения (увеличение доли выживших клеток) при фракционировании доз обоих излучений. При этом в трёх опытах из четырёх различия являются значимыми (р<0,05), в среднем выживаемость клеток увеличилась в 1,5 раза.

Повторные опыты

Рис. 4. Выживаемость клеток китайского хомячка В14-150 при последовательном нейтроннопротонном воздействии с подведением каждого компонента дозы за 1 и 2 фракции.

Сравнение полученного усреднённого по всем экспериментам уровня выживаемости с рассчитанным исходя из независимого действия излучений в таких же дозах и с учётом восстановления повреждений в клетках в течение интервалов между облучениями показало, как и в случае описанных выше схем облучения, эффект синергизма (рис. 5). Это означает, что при исследованном режиме сочетанного облучения также происходит взаимодействие повреждений, индуцированных разными фракциями суммарной дозы. В результате такого взаимодействия образуется дополнительное количество летальных повреждений, снижающих выживаемость ниже уровня независимого действия (отсутствие взаимодействия повреждений). Ещё раз подчеркнём, взаимодействию радиационных повреждений, приводящему к синергизму, способствуют близкие физические и, следовательно, радиобиологические характеристики двух излучений: протоны отдачи в нейтронном пучке (73% дозы нейтронов с энергией 14-15 МэВ) и ускоренные протоны в пике Брэгга характеризуются соответственно средней энергией 7-7,5 и 8-10 МэВ.

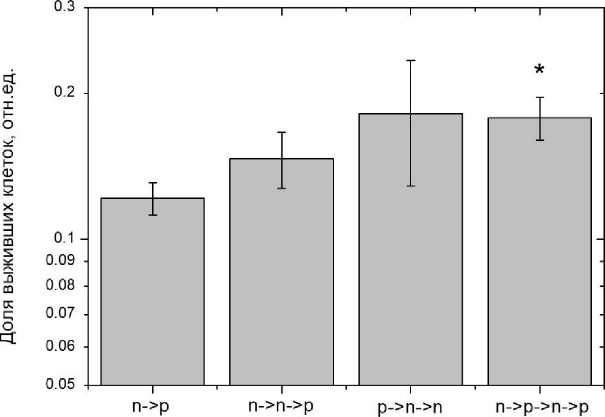

При сопоставлении результатов для разных схем фракционированного нейтронно-протонного облучения с дроблением дозы нейтронов на 2 равные части (рис. 6) видно, что количество выживших клеток постепенно возрастает (снижается эффективность воздействия) с увеличением количества фракций, как одной нейтронной, так и обеих составляющих сочетанного воздействия. И, если в случае фракционирования только дозы нейтронов статистических различий между разными схемами облучения выявлено не было, то при фракционировании доз и нейтронов, и протонов различия значимы (р<0,05).

Таким образом, несмотря на проявляющийся синергизм, дополнительное дробление дозы нейтронов при сочетанном нейтронно-протонном и протонно-нейтронном облучении не приводит к изменению его эффективности. В то же время, дополнительное фракционирование доз как нейтронов, так и протонов по схеме «нейтроны→протоны→нейтроны→протоны» статистически значимо снижает эффект сочетанного воздействия на клетки В14-150.

Схема облучения 0,25 Гр (п) + 3 Гр (р) + 0,25 Гр (п) + 3 Гр

Рис. 5. Выживаемость клеток китайского хомячка В14-150 при последовательном нейтроннопротонном воздействии по схеме «нейтроны→протоны→нейтроны→протоны» в сравнении с рассчитанной из независимого действия (НД) излучений. * – различия значимы при р<0,05.

Схема облучения

Рис. 6. Выживаемость клеток китайского хомячка В14-150 при последовательном нейтроннопротонном воздействии в разных схемах облучения. * – статистически значимое отличие от схемы «нейтроны→протоны» (n→p).

Заключение

Полученные результаты показывают, что эффект сочетанного облучения зависит от характеристик плотноионизирующего излучения и может быть как выше, так и ниже эффекта, ожидаемого при независимом действии с редкоионизирующим излучением. Наблюдаемые закономерности согласуются с представлениями о важной роли пространственно-временной эволюции распределений повреждений (ДР ДНК), индуцированных двумя видами излучений, количества и сложности повреждений ДНК, их взаимодействия в процессе репарации, приводящего либо к восстановлению структуры ДНК, либо к образованию летальных аберраций хромосом. В случае сочетанного облучения возможно дополнительное образование аберраций хромосом (асимметричные варианты которых летальны для клетки) при подведении дозы второго излучения во время репарации повреждений от дозы первого излучения, количество которых зависит от величины подводимых доз и интервала времени между ними. Результаты по дроблению дозы нейтронов при сочетанном нейтронно-протонном облучении, в которых не наблюдалось статистически значимое увеличение выживаемости, тем не менее, проявляли картину изменения выживаемости с ростом числа фракций, в общем соответствующую известной закономерности этого феномена. При этом также наблюдается синергизм комбинированного облучения клеток В14-150 ускоренными протонами в пике Брэгга и нейтронами с энергией 14,5 МэВ. Дальнейшее фракционирование доз как нейтронов, так и протонов приводит к достоверному снижению эффективности сочетанного воздействия на опухолевые клетки.