Оценка эффективности разработки кимберлитовых трубок открытым способом с использованием компьютерного моделирования

Автор: Пивень Геннадий Федорович, Резниченко Семен Саулович, Сенаторов Николай Николаевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 5, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится методика оценки эффективности разработки кимберлитовых трубок открытым способом с использованием компьютерного моделирования. Приведены результаты расчетов применительно к перспективному отечественному месторождению алмазов.

Алмазы, карьер, горные информационные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/140215325

IDR: 140215325 | УДК: 622.270:

Текст научной статьи Оценка эффективности разработки кимберлитовых трубок открытым способом с использованием компьютерного моделирования

Разработка алмазосодержащих месторождений, как открытым, так и подземным способом, ведется практически на всех континентах. В настоящее время Россия занимает первое место в мире по годовому количеству добываемых алмазов [4]. Однако мировые запасы алмазов в недрах уменьшаются. За последние двадцать лет не найдено ни одного крупного месторождения. При современных объемах добычи имеющихся запасов по оценкам экспертов хватит на 30 – 40 лет. Это ставит актуальную задачу повышения эффективности разработки имеющихся и перспективных месторождений алмазов.

Алмазосодержащие месторождения представлены двумя группами: аллювиальные (россыпные), находящиеся в отложениях поверхностного слоя, и коренные, появившиеся за счет выброса из недр с больших глубин так называемых кимберлитовых пород. Первая группа месторождений находится на небольшой глубине и приурочена к мало прочным осадочным породам. Их разработка в некоторых государствах Африки ведется ручным способом. Но основные мировые запасы алмазов находятся в коренных месторождениях, отличающихся значительно более сложными условиями разработки. Это в первую очередь большая глубина ведения горных работ (до 500 метров при открытом способе разработки) и относительно высокая прочность, как вмещающих, так и алмазосодержащих пород. К этому на отдельных территориях добавляется многолетняя мерзлота и суровые климатические условия (месторождения в Якутии и северной Канаде).

В основном геологическое строение коренных месторождений алмазов одинаково. Это так называемые кимберлитовые трубки, образовавшиеся в результате «взрыва» (выноса с больших глубин пород, содержащих алмазы). Как результат на таких месторождениях имеются жерловая и кратерная часть округлой формы с различной степенью асимметрии. Границы алмазосодержащих и вмещающих пород отчетливы. Угол этих границ меняется от 35-50 градусов для верхней кратерной части до 70- 80 градусов в жерловой части при отчетливом уменьшении сечения трубки в нижней части. Содержание алмазов весьма неравномерное и, как правило, с ростом средних значений при увеличении глубины залегания.

Оценка эффективности открытой разработки подобных месторождений базируется на определении таких проектных параметров как конечная глубина ведения открытых горных работ, степень вовлечения запасов в последующую переработку, пространственный порядок отработки на основе горно-геометрического анализа с использованием технико-экономических расчетов.

Для решения этих задач в настоящее время имеются интегрированные компьютерные программные продукты [1, 2, 3], включающие в себя трехмерное геометрическое моделирование и визуализацию. Эти инструменты дают геологам возможность рассматривать геологические структуры как 3-х мерные пространственные объекты и обеспечивают лучший контроль над созданием цифровых блочных моделей. Эти системы стандартно содержат такие разделы, как: геологическое моделирование, оценка запасов, проектирование и планирование горных работ, календарное планирование и маркшейдерия. Имеется 5 лидирующих в мире компаний (Datamine, Gemcom, Maptek, Mintec и Surpac), которые предлагают на рынке такие системы.

Укрупнено, методический подход состоит в следующем:

-

- на основе данных геологоразведочных работ создаются электронные таблицы, задающие координаты устьев скважин, их пространственное расположение и распределение качественно-количественных характеристик пород вдоль скважин;

-

- строится цифровая блочная модель месторождения;

-

- отстраиваются этапные модели горных работ, производится их наложение на блочную модель и получение справок об объемах вскрышных и добычных работ с соответствующими качественными характеристиками;

-

- производится технико-экономический анализ вариантов.

Этот подход был использован в данной работе на примере одного перспективного коренного отечественного месторождения алмазов.

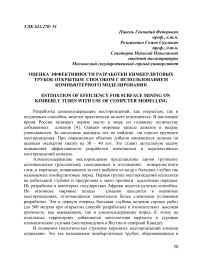

На рис.1 показано изображение фрагмента геологической базы данных, содержащих сведения по геологоразведочным скважинам с цветовой окраской участков различного содержания алмазов.

Рис. 1. Пространственное расположение геологоразведочных скважин с качественными атрибутами.

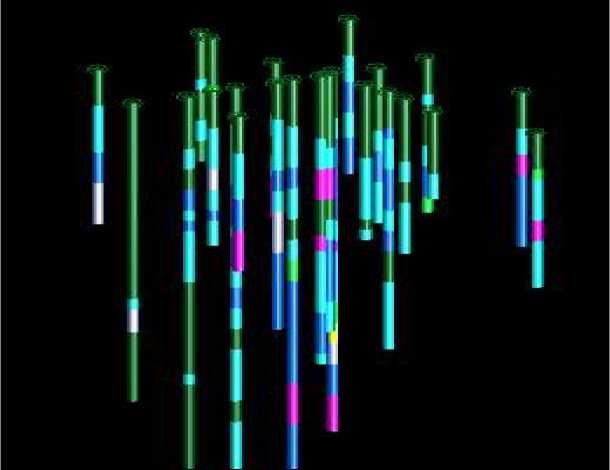

Переходным шагом от табличных данных к созданию цифровой блочной модели месторождения является получение композиционного файла, переносящего эти данные в пространственное размещение. Результаты этого этапа иллюстрируются на рис. 2.

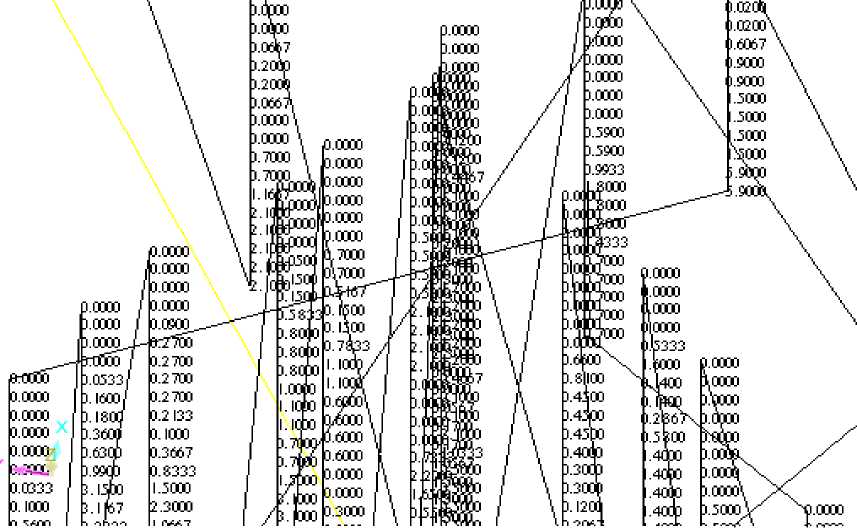

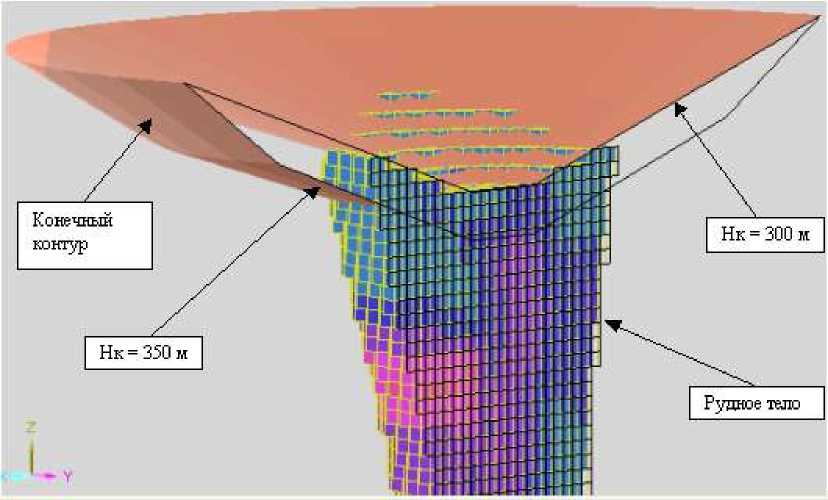

Используя стандартные процедуры, строится цифровая блочная модель в пределах всего карьерного поля с разбивкой на блоки требуемых размеров, внутри которой находится рудное тело. На рис.3 представлено изображение рассматриваемой кимберлитовой трубки. Построения проводились с ограничением по минимальному содержанию алмазов в блоках, включаемых в последующий процесс обогащения, и с учетом характерных контуров кимберлитовой трубки.

Рис.2. Фрагмент композиционного файла.

Рис. 3. Цифровая блочная модель рудного тела до глубины 850 м от дневной поверхности (размер блоков 15х15х15 м).

С точки зрения управления минеральными ресурсами важными факторами являются изменчивость и распределение оцениваемых компонентов в границах рудных тел. Поэтому, в целом добыча может быть рассмотрена как управление 2-мя основными взаимно переплетенными процессами: последовательность извлечения ресурсов из недр и отделение руды с требуемым содержанием из горной массы.

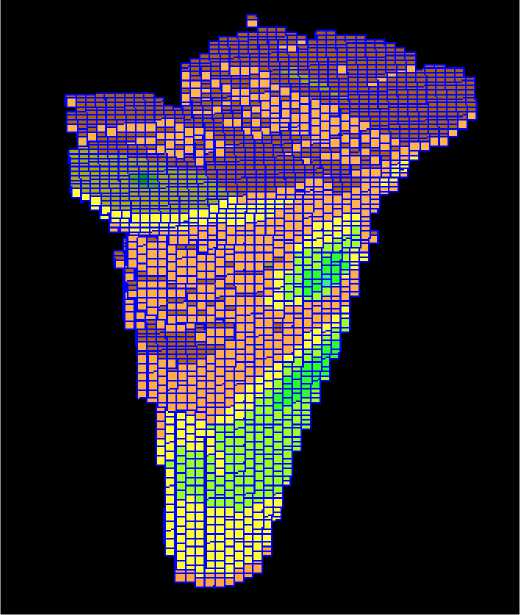

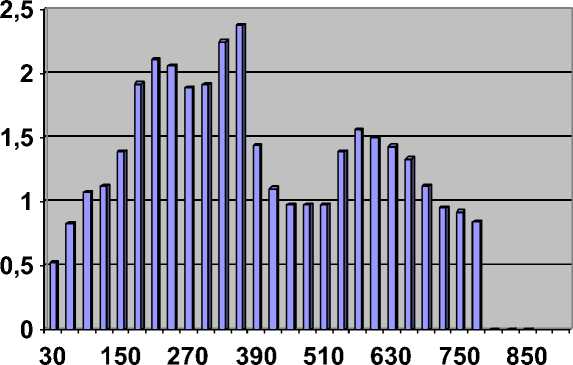

Приведенная ниже диаграмма (рис. 4.) показывает изменение содержания алмазов в кимберлитовой трубке по глубине залежи.

Рис. 4. Распределение среднего содержания алмазов (снизу – вверх от 0 до 850 м) по высоте рудного тела (относительная отметка дневной поверхности + 850 м).

□ Содержание, к/т

Следующим шагом является определение на основе техникоэкономических расчетов конечной глубины открытых горных работ. Он включает в себя следующие этапы:

-

- геометрическое построение вариантов конечных контуров карьера;

-

- совмещение контуров горных работ с цифровой блочной моделью месторождения:

-

- получение данных об объемах вскрышных работ и качественноколичественных характеристик вовлекаемого в разработку полезного ископаемого;

-

- проведение технико-экономического анализа результатов полученных в рассматриваемых вариантах.

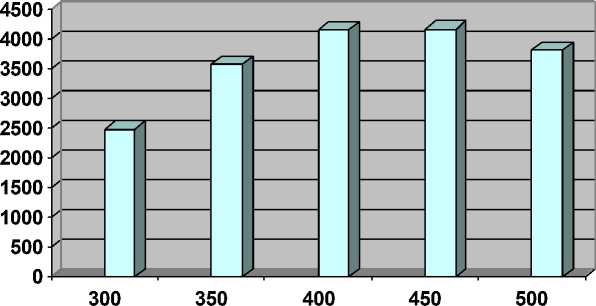

На рис. 5 приведены полученные результаты применительно к рассматриваемому месторождению.

Данные получены при следующих ограничивающих параметрах:

-

- минимальное содержание алмазов в руде вовлекаемой в переработку– 0.2 карат/тонн;

-

- затраты на 1 м3 вскрышных пород – 12$;

-

- затраты на 1 м3 руды (с учетом обогащения) – 30$;

-

- цена реализации алмазов – 80 $/карат;

-

- угол откоса борта карьера в конечном положении – 32 градуса.

□ Hk, м

□ млн. $

Рис.5. Изменение размера валовой прибыли от реализации добытых алмазов с ростом конечной проектной глубины ведения открытых горных работ.

Расчеты показывают, что максимальная валовая прибыль достигается при конечной глубине открытых горных работ порядка 450 м (для рассматриваемого месторождения).

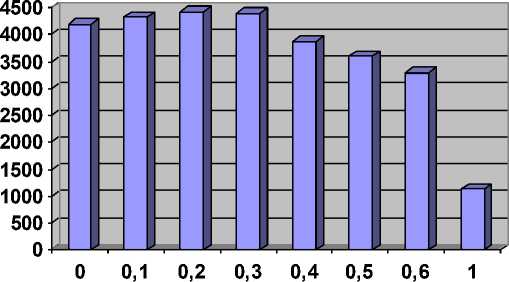

Степень вовлечения запасов полезного ископаемого, находящихся в полученных конечных контурах горных работ, в последующую переработку определялась технико-экономическими расчетами после получения соответствующих сведений по модели месторождения. Для этого, определялись объемы руды при различных минимальных значениях содержания алмазов в блоках, которые еще стоит отправлять на обогатительную фабрику. Фактически речь идет о минимальном среднем содержании в контурах рудного тела, при котором достигается максимальный экономический эффект. На рис. 6 приведены результаты расчетов, из которых следует, что интересующее значение лежит в пределах 0.2 карат/тонн.

□ Прибыль в млн.$

Рис. 6. Изменение размеров валовой прибыли при изменении минимального содержания алмазов (карат/тонна) в блоках, которые стоит отправлять на последующую переработку, с учетом всего объема руды в контурах карьера глубиной 450м.

После определения конечной глубины карьера и оконтуривания рудного тела следующим шагом является анализ изменения технико-экономических показателей проекта за весь период отработки. Методически это схоже с определением конечных контуров открытых горных работ. В начале строятся варианты промежуточных положений горных работ с углами рабочего борта и в контурах карьера на момент завершения работы предприятия (рис. 7).

Рис. 7. Этапные контура карьера в интервале глубин 300 – 350 м (в разрезе).

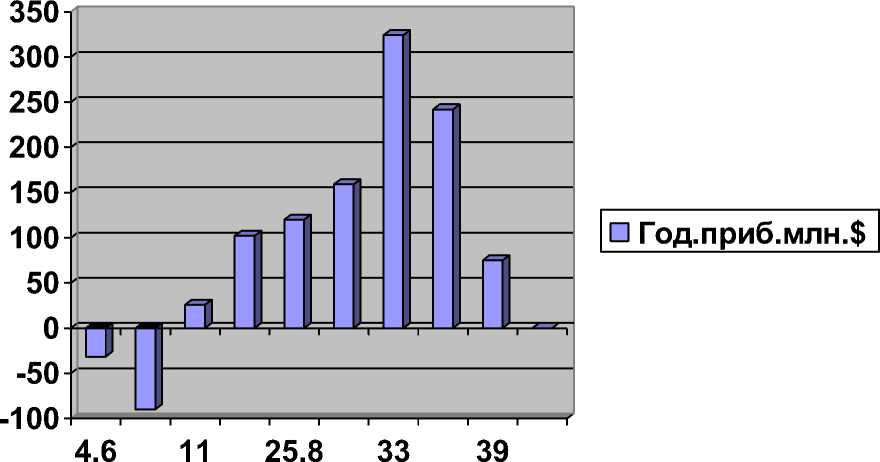

Используя данные, полученные при пересечении текущих контуров карьера (с интервалом 50 м) с блочной моделью месторождения, получаем этапные объемы вскрышных и добычных работ. Все это позволяет получить распределение объемов валовой прибыли по годам разработки месторождения. На рис. 8 представлена диаграмма распределения полученной валовой прибыли во времени при следующих ограничениях: максимальный темп понижения горных работ – 15 м/год; максимальная производительность карьера по горной массе – 10 млн. м3/год; максимальная производительность по руде – 4 млн. т в год.

Возможность оценки, с использованием компьютерного моделирования, пространственного изменения качественных характеристик полезного ископаемого и объемов вскрышных пород, не только в вертикальной, но и в других плоскостях, позволяет дать рекомендации по местоположению начала горных работ. Применительно к данному месторождению предлагается сдвинуть положение первоначального карьера на 150 м от центра залежи в северо-восточном направлении с последующим смещением горных работ к центру рудного тела, что позволит уменьшить затраты первых лет разработки месторождения на 60 млн. $.

Рис.8. Среднегодовые объемы валовой прибыли (без налоговых вычетов и других расходов) за весь период разработки.

Оценка эффективности разработки рассматриваемого месторождения открытым способом по предлагаемой методике показала, что за первые 7 лет с начала строительства карьера предприятию потребуется затратить около 250 млн. $ (с учетом поступления прибыли в конце этого периода). В течение следующих 5-ти лет вся прибыль пойдет на покрытие издержек предшествующего периода, т.е. предприятие становится рентабельным после 12 лет с начала разработки при общем сроке отработки 39 лет. При этом среднегодовая валовая прибыль (без налоговых вычетов и других расходов) составляет 108 млн. $. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемое месторождение алмазов, хотя не является крупным по меркам алмазодобывающие отрасли, может стать интересным объектом для вложения инвестиций.

В заключении можно констатировать, что применение современных пакетов компьютерного моделирования, как месторождений, так и горных работ, позволяет оперативно и с высокой степенью достоверности решать многие задачи проектирования и планирования для горных предприятий с различными горно-геологическими условиями.

Список литературы Оценка эффективности разработки кимберлитовых трубок открытым способом с использованием компьютерного моделирования

- Капутин Ю.Е. Информационные технологии планирования горных работ. -С-Пб.: НЕДРА, 2004.

- Капутин Ю.Е. Информационные технологии и экономическая оценка горных проектов. -С-Пб.: НЕДРА, 2008.

- Computer technology for estimation and forecasting of environmental conditions in mining region: K. N. Troubetskoi, A.F. Klebanov, D.Ya. Valdimirov & M. Yu. Khudin in: Application of computers and operations research in minerals industries. Conference, Brisbane, 1995, ed. ANON (AusIMM), 1995, pp 573-577.

- IR-релиз, фактические данные за 2010 г. [Электронный ресурс] -режим доступа: www.alrosa.ru. -18.03.2011.