Оценка эффективности реализации запасных частей сельскохозяйственной техники в период подготовки к полевым работам

Автор: Коптева Нина Алексеевна, Удинцова Надежда Михайловна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Экономика и экономическая безопасность

Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.

Бесплатный доступ

Предложен метод, позволяющий однозначно ответить на вопрос о востребованности товаров в определённый период года. Универсальность метода позволила применять его не только в маркетинге, но и в логистике при исследовании грузопотоков, в сельскохозяйственном производстве при оценки погодно-климатических условий, то есть везде, где анализируются статистические массивы многомерных случайных величин. A method that allowing answer the question of the demand for goods at a certain period of the year is offered. The versatility of the method allows to use it not only in marketing, but also in the study of logistics cargo flows in agricultural production in the assessment of weather and climate conditions, i.e. wherever statistical analyzes multidimensional arrays of random variables are analyzed.

Маркетинг, логистика, грузопотоки, математическое моделирование, алгоритмическая модель, случайные величины, ранжирование, типичные товары

Короткий адрес: https://sciup.org/140204312

IDR: 140204312 | УДК: 519.8.001,

Текст научной статьи Оценка эффективности реализации запасных частей сельскохозяйственной техники в период подготовки к полевым работам

Торговое предприятие осуществляет поставки запасных частей к сельскохозяйственным машинам фермерам. Реализация данной продукции носит ярко выраженный сезонный характер. Наибольший объём продаж наблюдается в весенне-летний период, спад продаж заметен в осенне-зимний период.

Эффективность функционирования любого торгового предприятия оценивает ся по скорости оборота капитала. Для оценки деятельности предприятия необходимо сравнить объём реализованной продукции с количеством товара, хранящегося на складах предприятия. Если товар залёживается, это приводит к омертвлению капитала. Поэтому необходимо из множества реализуемых товаров выделить те, которые реализуются в наибольшем, среднем и незначительном количествах.

Сложность заключается в том, что случайная величина «реализуемый товар» является многомерной величиной - идентификатором - обладающей рядом характеристик: наименованием, количеством поступающих на него требований, ценой, массой, габаритами, сроком реализации (срочностью) и прочее.

Таким образом, необходимо разработать метод, позволяющий из множества реализуемых товаров однозначно выделить те, которые являются типичными представителями данной совокупности. Это позволит оптимизировать работу фирмы и повысит эффективность её функционирования.

В рассматриваемом нами торговом предприятии, реализующем запасных частей к сельскохозяйственным машинам, в оцениваемый период было реализовано 3 7493 единиц товара на сумму 5662206 рублей. Все товары владельцем торгового предприятия были разбиты на 15 основных групп.

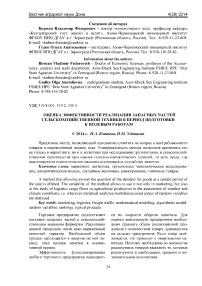

Для удобства обработки товары были ранжированы по объему реализации: 1 - запчасти к тракторам, 2 - запчасти к комбайнам, 3 - ремни, 4 - подшипники, 5 - шины, 6 - почвообработка, 7 - РВД, 8 - насосы, 9 - аккумуляторы, 10 - группы и вкладыши, 11 — манжеты, 12 - метизы,

13 - фильтрующие элементы, 14 - сеялки, 15 - зерноочистка.

На рисунке 1 отражена реализация этих товаров в рассматриваемый период.

По графику видно, что существуют товары, которые востребованы особенно часто и определяют основной товарооборот торгового предприятия - назовем их характерными. Наряду с ними есть менее продаваемые товары - назовем их малохарактерными. И, наконец, есть мало востребованные товары - назовем их нехарактерными товарами.

Каждому периоду года соответствует своя основная номенклатура товаров, которая формирует основную долю потока требований на реализацию. Именно эта часть товаров должна быть принята в расчёт при планировании формирования портфеля заказов на предстоящий период.

Вместе с тем из приведённого распределения (рисунок 1) нельзя однозначно выделить существующими методами типичные товары конкретного периода. Математическое ожидание как одна из характеристик распределения здесь не имеет физического смысла. Использовать метод построения доверительного интервала не представляется возможным.

Рисунок 1 - График реализации товаров

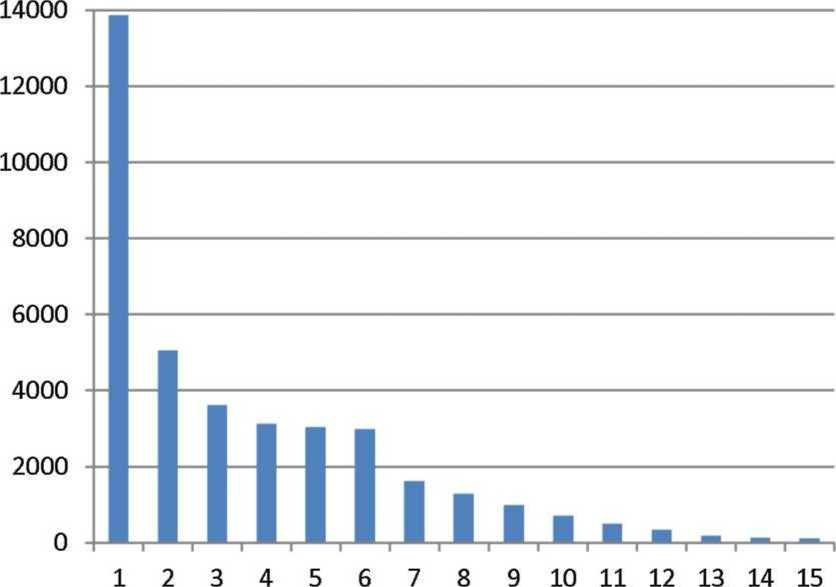

Рисунок 2 - График эмпирической функции распределения реализации товаров

Будем рассматривать товар как многомерную переменную величину-идентификатор. Эта величина одновременно несет информацию о событиях в рассматриваемом временном промежутке и об относительной вероятности этих событий в пределах вариационного ряда. Такие величины требуют для анализа и обработки специальные методы, учитывающие физическую природу исследуемого объекта.

Рассматривая объемы реализаций товаров как случайные величины, можно получить эмпирическую функцию распределения Ғ(х), где хи х^.-.Хп - ранги товаров (рисунок 2).

Характер протекания функции Ғ(х) отражает рост вероятности реализации товара с увеличением числа наименования товаров. Поскольку товары ранжированы в соответствии с частотой реализации, резкое возрастание функции Ғ(х) вначале сменяется более плавным, асимптотически приближающимся в конце к единице.

Можно выделить три области формирования эмпирической функции Ғ(х)\

-

- первая область - это область, где темп нарастания объёма реализации товаров Ғ(х) больше темпа нарастания номенклатуры товаров, формирующих этот объём:

ДГ(х)

-

- вторая область - это область, где темп нарастания Ғ(х) примерно пропорционален темпу реализации товаров:

ДГ(х) Lx

-

— третья область - это область, где темп нарастания Ғ(х) меньше темпа увеличения числа реализуемых товаров:

Lx

Соответственно этим областям товары можно отнести к типичным, мало типичным и нетипичным. Используя формулы (1)-(3), можно выделить ранги тех товаров, которые удовлетворяют этим условиям. Таким образом, нечёткое множество, описываемое функцией Ғ(х), можно структурировать.

Нами был разработан алгоритмический метод выделения типичных значений статистического массива (в данной работе - типичных товаров), позволяющий осуществить данное разграничение однозначно.

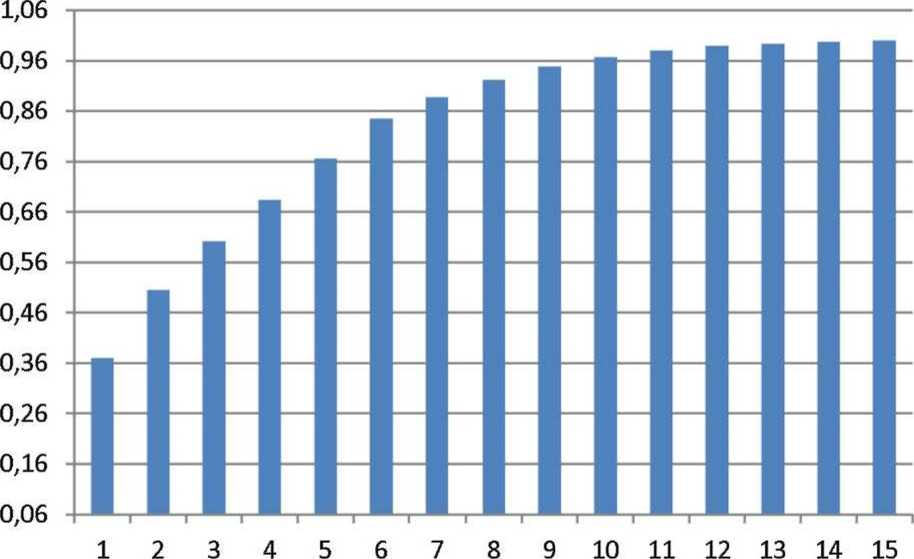

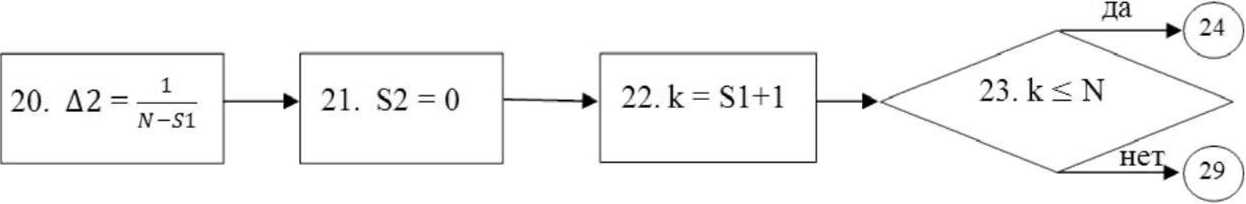

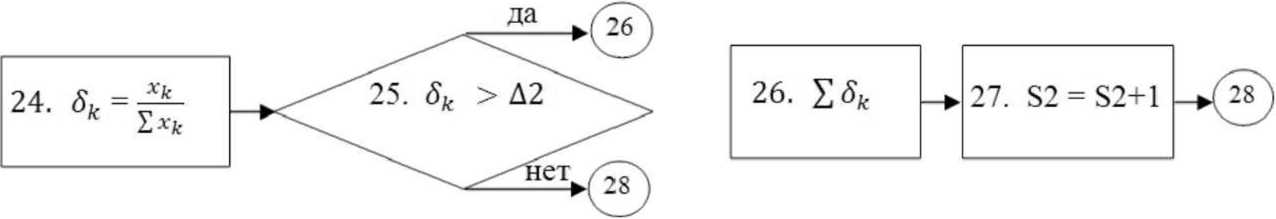

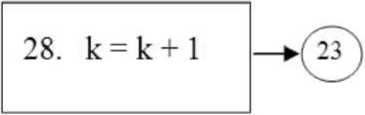

Блок-схема алгоритма метода выделения типичных товаров приведена на рисунке 3.

29. S3=N-(S1+S2)

> 30. Печать: S1. S2,

S3^6b^6k

Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма метода выделения типичных товаров

Описание блок-схеліы алгоритма. После ввода массива исходной информации {хі} (блок 1) в блоке 2 исходный массив ранжируется в порядке убывания значений Xj. В блоке 4, являющемся условным оператором, происходит сравнение текущего номера i рассматриваемой переменной XjC общим количеством введённых переменных N. Если выполняется условие «да», то значения суммируются в блоке 5. В противном случае выполняется условие «нет», то есть все значения х; рассмотрены. Тогда в блоке 7 вычисляется гипотетический темп формирования массива -Л1, в предположении, что каждое значение вносит одинаковый вклад в общую совокупность. На самом деле существуют переменные, которые вносят больший вклад по сравнению со средним темпом. Для выделения этих переменных организуется новый цикл (блоки 9-15). Предварительно в блоке 8 обнуляется счетчик количества наиболее значимых величин-идентификаторов SI. В блоке 11 определяется величина 6, —доля каждого значения х; в об щей совокупности. В блоке 12 происходит сравнение доли, вносимой каждой переменной, со средним темпом Д1. Если б[ > Д1, то в блоке 13 происходит накопление долей наиболее значимых переменных. В блоке 14 определяется их количество в общей совокупности.

Для определения менее значимых составляющих массива вновь организуется цикл из оставшихся N-S1 значений (блоки 16-28). В блоках 16—19 повторяются рассуждения и действия, аналогичные блокам 3-6, то есть суммируются оставшиеся N-S1 значений массива. В блоке 20 вычисляется гипотетический темп формирования массива этих элементов -Д2. В блоке 21 обнуляется счетчик количества менее значимых величин-идентификаторов S2. В блоке 24 определяется величина бк —доля каждого значения х; в общей совокупности рассматриваемых N-SI значений. В блоке 25 происходит сравнение доли, вносимой каждой переменной, со средним темпом Д2. Если б[ > Д2, то в блоке 26 происходит накопление долей менее зна- чимых переменных. В блоке 27 определяется их количество в общей совокупности.

В блоке 29 определяется количество мало значимых составляющих массива S3. В блоке 30 окончательно указываются существенные, малосущественные и несущественные значения переменных, формиру-

ющие конкретный статистический массив величин-идентификаторов.

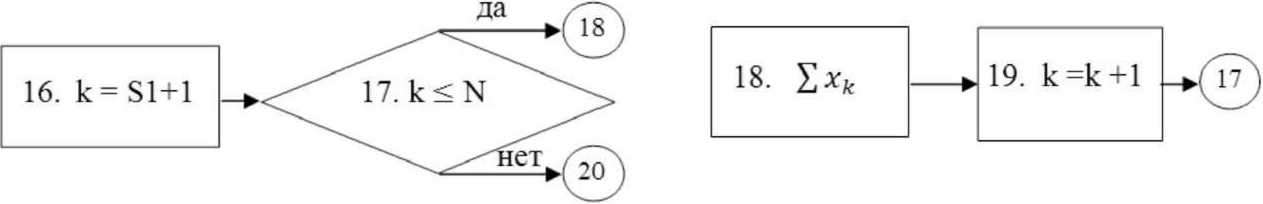

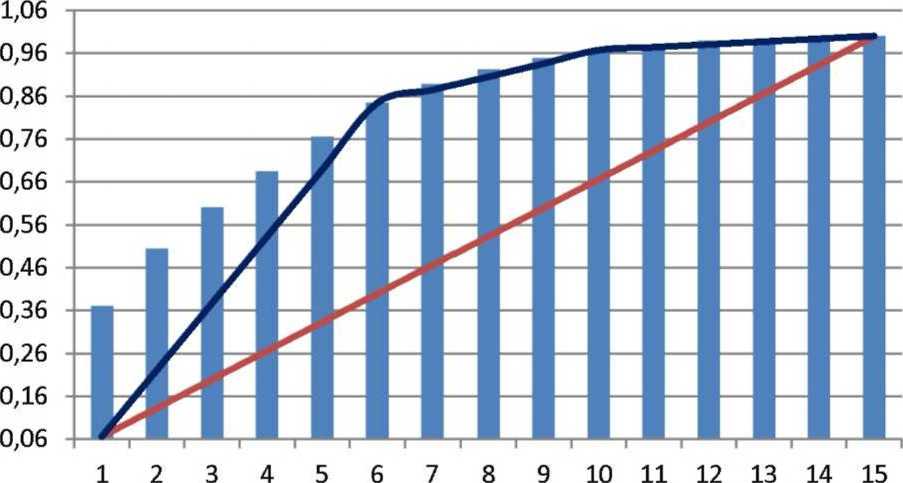

Применяя данный метод к исследуемому массиву из 15 групп товаров, получили график накопленных частот 51 (рисунок 4).

Рисунок 4 - Диаграмма накопленных частот

На рисунке 4 прямая линия характеризует средний темп формирования массива, в предположении, что каждое значение вносит одинаковый вклад в общую совокупность. Ломаная линия выделяет области S1- типичных, S2 - мало типичных, S3 - нетипичных товаров.

Проанализируем полученные результаты для рассматриваемого нами торгового предприятия. Первые81=6 групп товаров формируют 84,5% общего потока требований. К ним относятся: запчасти к тракторам, запчасти к комбайнам, ремни, подшипники, шины, почвообработка. Это характерные товары. Именно эти товары должны быть учтены в первую очередь при планировании формирования портфеля заказов на исследуемый период.

Следующие S2=4 группы товаров формируют 12,2% требований. К ним относятся: РВД, насосы, аккумуляторы, группы и вкладыши. Это малохарактерные товары.

На остальные S3=5 групп товаров приходится 3,3% заявок. К ним относятся: манжеты, метизы, фильтрующие элементы, сеялки, зерноочистка. Это нехарактерные (маловостребованные) товары.

Таким образом:

-

I. Существуют многомерные случайные величины, являющиеся идентификаторами определённых объектов. Для обработки статистических массивов величин-идентификаторов традиционные методы математической статистики не пригодны.

-

2. В массивах величин-идентификаторов имеются такие величины, которые вносят существенный вклад в формирование массива, и такие, доля которых малозначима.

-

3. Для структуризации массива необходим критерий, позволяющий выделить существенные или типичные переменные.

-

4. Представленный критерий существенности (типичности) не привнесён извне. Он обусловлен природой исследуемого массива.

-

5. Разработанный метод является алгоритмическим и позволяет однозначно структурировать статистическую совокупность, исключая субъективизм.

-

6. Анализ реализации запасных частей к сельскохозяйственной технике поз-

- волил выделить те группы товаров, которые продаются в наибольшем количестве и те, которые менее востребованы.

-

7. Полученный результат позволяет торгующим предприятиям заготавливать к весенне-летнему сезону те группы товаров и в таком количестве, которые будут заведомо реализованы.

-

8. Предлагаемый метод может быть полезен менеджерам, осуществляющим маркетинговые исследования.

Список литературы Оценка эффективности реализации запасных частей сельскохозяйственной техники в период подготовки к полевым работам

- Коптева, Н.А. Метод определения достаточного количества элементов репрезентативного массива/Н.А. Коптева//Совершенствование процессов и технических средств в АПК. -Зерноград, 1999. -С.124-128.

- Коптева, Н.А. Исследование и обоснование методов высокопроизводительного использования транспортных средств в сельском хозяйстве: автореф. дис. канд. техн. наук/Н.А. Коптева. -Волгоград, 1979. -22 с.

- Коптева, Н.А. Математическая модель влияния класса почв и агрофона на реализацию тяговой мощности трактора/Н.А. Коптева, Н.М.Удинцова, С.А.Коробской, И.П.Невольских//Вестник аграрной науки Дона. Выпуск 2(14)/Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия.-Зерноград, 2011. -С. 78-82.