Оценка эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв

Автор: Еремченко Ольга Зиновьевна, Сапцын Руслан Вячеславович, Ложкина Евгения Анатольевна, Тыршу Елизавета Владимировна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка эффективности технической рекультивации нефтезагрязненных почв и способности создавать условия для роста и развития культурных растений. Установлена существенная неоднородность свойств и остаточная фитотоксичность рекультивированного слоя дерново-подзолистой почвы. Выявлено, что серая почва после проведения рекультивационных работ характеризуется повышенным уровнем почвенного плодородия и более благоприятными условиями для роста и развития растений, по сравнению с неокультуренной серой почвой.

Почвы, нефтезагрязнение, рекультивация, агрохимические свойства, фитотоксичность, экологические функции

Короткий адрес: https://sciup.org/147237570

IDR: 147237570 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Оценка эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв

С конца XX в. исследователи связывают качество почвы с ее способностью выполнять экологические функции, в первую очередь, создавать условия для роста и развития живых организмов [Nikitin et al., 2010]. В настоящее время звучат опасения, что антропогенно измененные почвы не смогут выполнять функции воспроизводства и поддержания жизни на Земле [Haygarth, Ritz, 2009; Керженцев, 2010; Кова-

-

© Еремченко О. З., Сапцын Р. В., Ложкина Е. А., Тыршу Е. В., 2022

лев, Ковалева, 2020].

В нефтегазовом комплексе России транспортировка нефти и нефтепродуктов от мест добычи и до мест потребления не исключает вероятности аварийных разливов и последующего загрязнения почвенного покрова. Нефтезагрязненные почвы на долгое время выбывают из народно-хозяйственного использования, требуя значительные средства на проведение рекультивации. Современные методы рекультивации направлены не только на устранение нефтезагрязнения, но и на восстановление плодородного слоя почвы1 [Черняховский и др., 2004]. Формирование благоприятных агрохимических свойств у рекультивированных почв особенно важно на землях сельскохозяйственного назначения, т.к. культурные растения имеют повышенные требования к реакции почвенной среды, содержанию гумуса и питательных веществ.

В южно-таежной подзоне Пермского края, вследствие разгерметизации нефтепровода, произошли разливы нефти и последующее загрязнение дерново-подзолистой на площади около 300 м2 (участок № 1) и серой почвы – на площади около 250 м2 (участок № 2). Оба загрязненных участка относятся к категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения». Сразу после аварии нефть с верхними слоями загрязненной почвы была вывезена для последующей санации. На нарушенных участках был выровнен рельеф путем отсыпки на поверхность незагрязненного почвогрунта, привезенного с территорий складирования отходов животноводства и проведения дорожно-строительных работ. Цель нашей работы – оценка эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв и способности рекультивированного слоя создавать условия для роста и развития культурных растений.

Материалы и методы исследований

Из рекультивированного слоя почв отбирались пробы с глубины 0–20 см равномерно по всей площади участков; каждую отдельную пробу готовили путем смешивания из 3–5 индивидуальных проб. На участке № 1 исследовали три смешанные пробы, а на участке № 2 – пять смешанных проб. На фоновых почвах смешанные пробы отобрали с трех стенок разреза по глубинам 0–20 см.

Содержание остаточной нефти и нефтепродуктов определили по ПНД Ф 16.1:2.2.22-98, величину рН водной суспензии – по ГОСТ 26483-85, содержание органического углерода – по Тюрину, содержание подвижных фосфатов и подвижного калия по ГОСТ Р 54650–2011.

Экологическое состояние и степень токсичности почвогрунта исследовали методом фитотестирования кресс-салатом Lepidium sativum L. на основе авторской методики [Пат. RU2620555С1 …, 2017]. Ответную реакцию тест-культуры на рекультивированных почвах сравнивали с состоянием растений на фоновых почвах.

Высоту и массу кресс-салата, выращенного на почвенных пробах, измерили в 25–кратной повторности; значимость различий с тест-контролем оценили с помощью критерия Стьюдента с доверительной вероятностью 95% и выше (Р < 0.05).

Редокс-активность растительных экстрактов из листьев кресс-салата определили методом Петта – Прокашева [Практикум …, 2016]. Биологическая повторность определения редокс-активности – 4-кратная. Сравнение редокс-активности растений, выращенных на пробах почвогрунта, с редокс-активностью растений на фоновой почве провели на основе однофакторного дисперсионного метода с применением критерия Краскела-Уоллиса; значимыми считали различия между сравниваемыми средними величинами с доверительной вероятностью 95% и выше (Р < 0.05).

Результаты и их обсуждение

Фоновые почвы исследовали на расположенных рядом облесенных участках, в пределах того же рельефа, где произошло нефтезагрязнение почв. В соответствии с современной классификацией почв России [Классификация …, 2004], фоновая почва вблизи рекультивированного участка № 1 диагностирована как дерново-подзолистая постагрогенная почва. В профиле почвы постагрогумусовый горизонт имеет мощность около 28 см, под ним залегает субэлювиальный горизонт BEL, который постепенно переходит в текстурный горизонт ВТ.

Фоновая почва возле участка № 2 определена как серая почва. В профиле почвы под серогумусовым горизонтом AY мощностью около 25 см залегает гумусово-элювиальный горизонт AEL мощностью 13 см; ниже выделен субэлювиальный горизонт BEL мощностью около 18 см, который постепенно переходит в текстурный горизонт ВТ [Классификация …, 2004].

Известно, что нефть оказывает на растения прямое токсическое (или стимулирующее) действие, и опосредованное действие – через изменение физико-химических свойств почвы и трансформацию поч- венного микробного сообщества. В обеих рекультивированных почвах количество остаточной нефти превышало фоновый уровень: в дерново-подзолистой в 1.7–3 раза, а в серой почве, за исключением одной пробы, – в 2.3–4 раза (табл. 1).

Таблица 1

Остаточное содержание нефтепродуктов в рекультивированных почвах (слой 0‒20 см), мг/кг

[Residue levels of oil products in reclaimed soils (layer 0‒20 cm), mg/kg]

|

Почва |

№ пробы |

Нефтепродукты |

|

Дерново-подзолистая |

||

|

Рекультивированная |

1 |

86 |

|

2 |

135 |

|

|

3 |

148 |

|

|

Фоновая |

менее 50 |

|

Серая почва

|

Рекультивированная |

1 |

50 |

|

2 |

177 |

|

|

3 |

187 |

|

|

4 |

147 |

|

|

5 |

110 |

|

|

Фоновая |

47 |

|

Остаточное количество нефтепродуктов в рекультивированных почвах оценили относительно нормативов допустимого остаточного содержания нефтепродуктов (ДОСНП), принятых в Пермском крае1. Норматив ДОСНП для типа дерново-подзолистых почв категории «Земли сельскохозяйственного назначения» составляет 2400 мг/кг почвы. Остаточное содержание нефтепродуктов в рекультивированной дерново-подзолистой почве в 16–28 раз ниже ДОСНП (табл. 1). Норматив ДОСНП для типа серых почв категории «Земли сельскохозяйственного назначения» составляет 2400–2600 мг/кг почвы. Остаточное содержание нефтепродуктов в рекультивированной серой почве в 13–63 раза ниже ДОСНП.

Таким образом, на обеих почвах проведение технических работ по устранению нефтезагрязнения способствовало существенному снижению количества остаточной нефти относительно ДОСНП, однако по сравнению с фоновым содержанием, в рекультивированных почвах сохраняется некоторый уровень нефтезагрязнения.

Для оценки агрохимического состояния рекультивированного слоя почв проведено сравнение с гумусовым горизонтом фоновых почв. Реакция почвенной среды (рН (KCl) ) в рекультивированной дерновоподзолистой почве была менее кислой, чем в фоновой постагрогенной почве (табл. 2). Содержание гумуса было выше во всех трех пробах по сравнению с фоновым уровнем. Количество подвижных фосфатов и калия в пробе № 1 не отличалось от содержания в фоновой почве, но участки, с которых были отобраны смешанные пробы № 2 и № 3, оказались значительно более обеспеченными питательными элементами. В методике Министерства сельского хозяйства РФ предложена формула расчета показателя плодородия кислых почв2:

/ гумус ф. Р2 05 ф К2 О ф рН(кС1) ф. \ ^пп - 1 з ~~+ : 4 ,

\гумус ОПТ. Р2 О5 ОПТ. К2 О ОПТ. pHQKi) опт./ где Кпп – показатель почвенного плодородия для каждого типа почв; гумус, Р2О5, К2О, рН – агрохимические показатели; ф. – фактические значения агрохимических показателей; опт. – оптимальные значения агрохимических показателей.

Оптимальные уровни содержания подвижных фосфатов и калия в почвах были выбраны по результатам полевых опытов агрохимической службы Центрального района Нечерноземной зоны [Шафран, Прошкин, 2008]. Диапазон колебаний агрохимических свойств дерново-подзолистых и серых почв охватывал практически все возможные вариации, встречающиеся в почвах Центрального района Нечерноземной зоны. За оптимальный уровень содержания питательных веществ исследователи приняли такое содержание фосфора и калия в почве, при котором прекращался рост урожайности культур по мере увеличения обеспеченности этими элементами питания. Оптимальное содержание питательных веществ в дерново-подзолистой суглинистой почве в Центральном районе Нечерноземной зоны составляло для озимой пшеницы: Р2О5 – 140 мг/кг, К2О – 160 мг/кг. Оптимальное содержание питательных веществ в серой почве в Центральном районе Нечерноземной зоны составляло для озимой пшеницы: Р2О5 – 130 мг/кг, К2О – 180 мг/кг.

Оптимальные значения рН и количества гумуса для расчета коэффициентов плодородия также были выбраны из базы данных по состоянию почв в Центральном районе Нечерноземной зоны. Согласно этим данным, наиболее благоприятная реакция почвенной среды в серых почвах была равна 6.8 рН, в дерновоподзолистых – 6.9 рН; а наибольшее содержание гумуса в серых почвах составляло 4.6%, а в дерновоподзолистых почвах – 3.6% [Шафран, Прошкин, 2008].

Коэффициент почвенного плодородия (К пп ), рассчитанный по основным агрохимическим свойствам для фоновой дерново-подзолистой почвы равен 0.6; для смешанной пробы № 1 он был немного выше (табл. 2). Для почвенных проб № 2 и № 3 К пп оказался выше в несколько раз по сравнению с фоновым значением. Средний коэффициент почвенного плодородия для рекультивированного слоя дерновоподзолистой почвы (К пп = 1.42) был выше коэффициента плодородия у гумусового горизонта постагро-генной почвы. Одновременно следует отметить характерный для смешанных проб высокий интервал колебаний показателей плодородия рекультивированной почвы.

Таблица 2

Свойства фоновой дерново-подзолистой почвы и рекультивированной почвы, слой 0‒20 см [Properties of the background soddy-podzolic soil and reclaimed soil, layer 0-20 cm]

|

Почва |

№ пробы |

рН |

Гумус, % |

Р 2 О 5 , мг/кг |

К 2 О, мг/кг |

К пп |

|

Рекультивированная дерновоподзолистая почва |

1 |

4.34 |

5.64 |

29 |

59 |

0.69 |

|

2 |

5.81 |

5.83 |

455 |

359 |

1.99 |

|

|

3 |

5.00 |

5.20 |

361 |

246 |

1.57 |

|

|

Фоновая дерново-подзолистая постагрогенная почва |

4.04 |

4.42 |

30 |

63 |

0.60 |

|

Примечание. К пп – коэффициент почвенного плодородия.

Фоновая серая почва имеет кислую реакцию среды, величина рН=4.87 (табл. 3). Все смешанные пробы из рекультивированной серой почвы характеризуются более благоприятной, нейтральной реакцией среды. Содержание гумуса в рекультивированной почве выше, чем в фоновой почве. Во всех пробах из рекультивированной почвы обеспеченность фосфатами и калием выше, чем в фоновой почве. Расчеты К пп показали, что коэффициент почвенного плодородия у рекультивированной почвы в 1.7–2.2 раза выше, по сравнению с коэффициентом плодородия фоновой серой почвы. Таким образом, после проведения рекультивационных работ на нефтезагрязненной серой почве был восстановлен верхний корнеобитаемый слой с повышенными показателями плодородия.

Таблица 3

Свойства фоновой серой почвы и рекультивированной агрогенной почвы, слой 0‒20 см [Properties of the background gray soil and reclaimed agrogenic soil, layer 0-20 cm]

|

Почва |

№ пробы |

рН |

Гумус, % |

Р 2 О 5 , мг/кг |

К 2 О, мг/кг |

К пп |

|

Рекультивированная серая почва |

1 |

6.99 |

4.57 |

37 |

121 |

0,74 |

|

2 |

6.86 |

4.89 |

59 |

76 |

0,84 |

|

|

3 |

7.10 |

4.11 |

45 |

113 |

0,73 |

|

|

4 |

6.71 |

7.75 |

48 |

146 |

0,96 |

|

|

5 |

7.04 |

5.77 |

47 |

121 |

0,83 |

|

|

Фоновая серая почва |

4.87 |

3.61 |

14 |

29 |

0.44 |

|

Примечание. К пп – коэффициент почвенного плодородия.

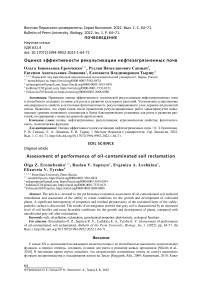

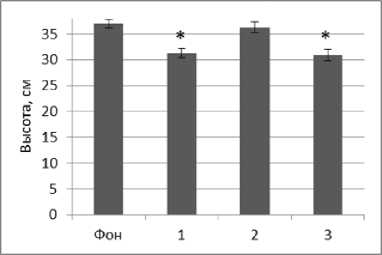

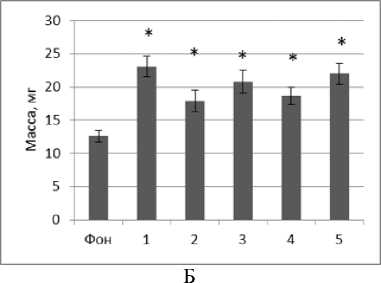

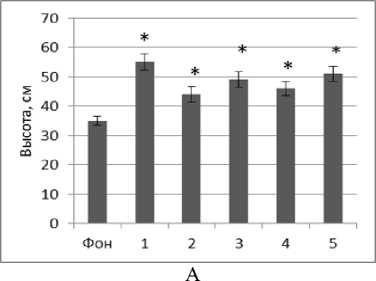

В условиях нефтезагрязнения растения являются чуткими индикаторами уровня токсичности почвы [Назаров, Иларионов, 2005; Чугунова и др., 2011]. Кресс-салат используют при анализе почвенных загрязнений, как отдельными поллютантами, так и при их комплексном воздействии [Шунелько, Федорова, 2002; Czerniawska-Kusza et al., 2006; Sujetovienė, Griauslytė, 2008; Lisovitskaya, Terekhova, 2010]. При выращивании кресс-салата на пробах рекультивированной дерново-подзолистой почвы было установлено снижение высоты и массы относительно растений кресс-салата на фоновой почве (рис. 1).

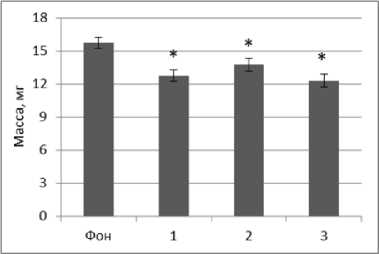

Известно, что неблагоприятные факторы корневой среды вызывают в растениях развитие окислительного стресса [Колупаев, Карпец, 2019]. Ранее в наших экспериментах установлено повышение редокс-активности кресс-салата в ответ на подкисление, засоление, подщелачивание и загрязнение тяжелыми металлами корневой среды [Пат. RU2620555С1 …, 2017].

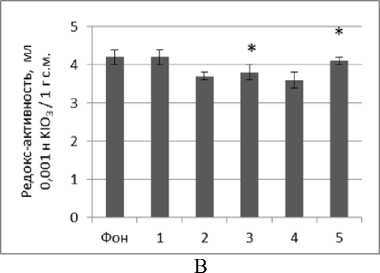

По результатам фитотестирования установлено некоторое повышение редокс-активности у кресс-салата, выращенного на пробе № 3 из рекультивированной дерново-подзолистой почвы. Усиление редокс-активности кресс-салата при одновременном снижении высоты и массы свидетельствует о неко- торой токсичности почвенной пробы; в этой пробе было повышено содержание остаточной нефти (см. табл. 2). Данные о повышенной редокс-активности тест-культуры соответствуют сведениям о накоплении в проростках растений при нефтяном стрессе веществ, характеризующихся восстановительной активностью (антоцианы, рибофлавин, аскорбиновая кислота) [Чупахина, Масленников, 2004]. Таким образом, после проведения технического этапа рекультивационных работ, несмотря на повышенный коэффициент плодородия, почвенные условия для развития растений остаются менее благоприятными, чем у фоновой постагрогенной почвы.

А

Б

В

Рис. 1. Высота (А), масса (Б) и редокс-активность (В) кресса-салата на фоновой и рекультивированной дерново-подзолистой почве;

* – значимые различия с фоновыми показателями

[Height, weight and redox activity of watercress on the background and reclaimed soddy-podzolic soil:

* – significant differences with background indicators]

Фитотестирование серой почвы показало, что рекультивированный слой создает лучшие условия для роста и развития кресс-салата; высота и масса растений были выше, чем у растений на фоновой серой почве (рис. 2). Редокс-активность не отличалась от фонового уровня или была немного ниже. По-видимому, остаточное количество нефти в серой почве не оказывает токсического воздействия на тест-культуру.

Для общей оценки эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв был использован метод математической оптимизации. Из выборки показателей оптимальных свойств почв (х 1 , х 2 , х 3 , х 4 ,… х n ) выбран экстремум – минимальное (х min ) или максимальное (x max ) значение. Для содержания остаточных нефтепродуктов в качестве лучших были выбраны минимальные значения; а для рН, содержания органического углерода, подвижных фосфатов и калия – максимальные значения. В качестве экстремума для редокс-активности растительных экстрактов был взят минимальный показатель, полученный в опытах на каждом типе почвы. Экстремумом высоты и массы тест-культуры были максимальные показатели растений на каждом типе почвы. Относительно экстремума рассчитали нормированные значения показателей: x k = х min / х n , или x k = х n / х max . Сложили нормированные значения показателей и получили критерий оптимизации свойств для каждой почвы и почвенной пробы (табл. 4). При данном формализованном подходе был учтен комплекс свойств, тесно связанных с почвенным плодородием (рН, гумус, питательные элементы), а также отражающих способность загрязненных почв создавать условия для роста и развития растений (остаточные нефтепродукты, высота, масса и редокс-активность тест-культуры).

Рекультивация нефтезагрязненной дерново-подзолистой постагрогенной почвы не в полной мере способствовала восстановлению почвенной функции по созданию условий роста и развития растений, т.к. в пределах участка №1 имеются зоны с пониженными критериями оптимизации свойств. У рекультивви- рованного слоя серой почвы критерии оптимизации свойств были выше, чем у фоновой неокультуренной серой почвы (табл. 4).

Рис. 2. Высота (А), масса (Б) и редокс-активность (В) кресс-салата на фоновой и рекультивированной серой почве;

* – значимые различия с фоновыми показателями

[ Height, weight and redox activity of watercress on background and reclaimed gray soil:

* – significant differences with background indicators ]

Таблица 4

Нормированные значения показателей состояния рекультивированных почв, слой 0‒20 см [Normalized values of indicators of the state of reclaimed soils, layer 0-20 cm]

|

Почва |

№ пробы |

рН |

Гумус |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

Нефтепродукты |

Высота тест-культуры |

Масса тест-культуры |

Редокс-активность |

К опт |

|

Рекультивированная дерновоподзолистая |

1 |

0.7 |

1.0 |

0.1 |

0.2 |

0.6 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

5.0 |

|

2 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

0.4 |

1.0 |

0.9 |

1.0 |

7.3 |

|

|

3 |

0.9 |

0.9 |

0.8 |

0.7 |

0.3 |

0.8 |

0.8 |

0.9 |

6.1 |

|

|

Фоновая дерновоподзолистая |

0.7 |

0.8 |

0.1 |

0.2 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

0.9 |

5.7 |

|

|

Рекультивированная серая |

1 |

1.0 |

0.6 |

0.6 |

0.8 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

0.9 |

6.9 |

|

2 |

1.0 |

0.6 |

1.0 |

0.5 |

0.2 |

0.8 |

0.8 |

1.0 |

5.9 |

|

|

3 |

1,0 |

0.5 |

0.8 |

0.8 |

0.2 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

6.0 |

|

|

4 |

0.9 |

1.0 |

0.8 |

1.0 |

0.3 |

0.8 |

0.8 |

1.0 |

6.6 |

|

|

5 |

1.0 |

0.7 |

0.8 |

0.8 |

0.4 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

6.4 |

|

|

Фоновая серая |

0.7 |

0.5 |

0.2 |

0.2 |

0.8 |

0.6 |

0.5 |

0.9 |

4.4 |

|

Примечание. К опт – критерий оптимизации.

Выводы

-

1. Коэффициенты почвенного плодородия и критерии оптимизации свойств использованы при оценке процесса восстановления экологических функций почв, рекультивированных после нефтезагрязнения.

-

2. Рекультивированный слой дерново-подзолистой почвы характеризовался существенной неоднородностью агрохимических свойств и остаточной фитотоксичностью; экологическая функция по созданию условий для роста и развития растений восстановлена не в полной мере.

-

3. Рекультивированный слой серой почвы характеризуется повышенными величинами коэффициента плодородия и критерия оптимизации свойств; отличается более благоприятными условиями для роста и развития растений, по сравнению с неокультуренной серой почвой.

Список литературы Оценка эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв

- Керженцев А.С. Механизм функционирования почвы и устойчивость экосистем // Вестник Российской академии наук. 2010. Т. 80, № 8. С. 704-709.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Ковалев И.В., Ковалева Н.О. Экологические функции почв и вызовы современности. // Экологический вестник Северного Кавказа. 2020. Т. 16, № 2. С. 4-16.

- Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода, антиоксиданты и устойчивость растений к действию стрессоров. Киев: Логос, 2019. 277 с.

- Назаров А.В., Иларионов С.А. Изучение причин фитотоксичности нефтезагрязненных почв // Письма в Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». 2005. № 1. С. 6065.

- Пат. RU26205550 Российская Федерация, МПК G01N 33/24. Способ оценки биологической активности и токсичности почв и техногенных почвогрунтов / О.З. Еремченко, Н.В. Митракова; заявитель и патентообладатель О.З. Еремченко, Н.В. Митракова. - № 2016113050; заявл. 05.04.2016; опубл. 26.05.2017. Бюл. № 15.

- Практикум по физиологии растений: учеб. пособие / Сост. М.Ю. Касаткин, В.В. Коробко, С.А. Степанов. Саратов, 2016. С. 45-47.

- Черняховский Э.Р. и др. Применение различных технологий при ликвидации последствий аварийных разливов нефти, нефтепродуктов и продуктов переработки нефтесодержащих отходов // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2004. № 6. С. 27-29.

- Чугунова М.В. и др. Особенности биодеградации нефти в почвах Северо-Запада России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 5 (1). С. 110-117.

- Чупахина Г.Н., Масленников П.В. Адаптация растений к нефтяному стрессу // Экология. 2004. № 5. С. 330-335.

- Шафран С.А., Прошкин В.А. Влияние агрохимических свойств почв Центрального района на урожайность зерновых культур // Агрохимия. 2008. № 7. С. 5-12.

- Шунелько Е.В., Федорова А.И. Экологическая оценка городских почв и выявление уровня токсичности тяжелых металлов методом биотестирования // Вестник Самарского государственного университета. Сер. География и экология. 2002. № 1. С. 93-104.

- Czemiawska-Kusza I. et al. Comparison of the Phytotoxkit microbiotest and chemical variables for toxicity evaluation of sediments // Environmental Toxicology: An International Journal. 2006. Vol. 21, № 4. С. 367-372.

- Haygarth P.M., Ritz K. The future of soils and land use in the UK: soil systems for the provision of land-based ecosystem services // Land use policy. 2009. Vol. 26. P. S187-S197.

- Lisovitskaya O.V., Terekhova V.A. Phytotesting: basic approaches, problems of the laboratory method and modern solutions // Doklady po ekologiceskomu pocvovedeniju. 2010. № 1. С. 13.

- Nikitin E.D. et al. Development of the concept of the ecological functions of the soil cover and other geo-spheres // Eurasian Soil Science. 2010. Vol. 43, № 7. С. 721-727.

- Sujetoviené G., Griauslyté L. Toxicity Assessment of Roadside Soil Usin g Wild Oat (Avenasativa L.) and Cress (Lepidium sativum L.) Morphometric and Biochemical Parameters // Environmental Research, Engineering & Management. 2008. Vol. 46, № 4.