Оценка эффективности системы ППД на Кальчинском нефтяном месторождении

Автор: Максимов М.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

Природные резервуары представляют единые гидродинамические системы и содержат углеводороды в трещинах и порах. Анализ разработки, а также данные индикаторных исследований подтверждают наличие высокопроницаемых каналов, оказывающих существенное влияние на разработку месторождения. Неучет фильтрационно-емкостной модели и внедрение системы заводнения способствуют росту обводненности продукции и формированию трудно извлекаемых запасов.

Система поддержания пластового давления (ппд), коэффициент извлечения нефти, разработка месторождений, трас-серные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/147200981

IDR: 147200981 | УДК: 622.276.31 | DOI: 10.17072/psu.geol.31.77

Текст научной статьи Оценка эффективности системы ППД на Кальчинском нефтяном месторождении

Роль тектоники в формировании залежей углеводородов была доказана еще на ранних стадиях развития нефтегазовой промышленности, однако по сей день при формировании систем разработки месторождения влияние тектонических факторов сводится к минимуму. Сейсморазведочными работами не всегда удается выявить разломы в осадочном чехле, чаще всего по причине отсутствия высоких амплитуд смещения пластов.

Доказано, что тектонические напряжения способствуют образованию вторичной пористости (трещиноватости) в осадочном чехле. Результатами бурения подтверждается наличие зон разуплотнения пород, в которых зачастую происходит интенсивное поглощение бурового раствора. В процессе освоения скважин наблюдается продолжительный вынос промывочной жидкости из скважин, причем доля бурового раствора при освоении изменяется в зависимости от депрессии. Анализ индикаторных данных, кривых восстановления давления показывает работу различных типов коллекторов в исследуемых объектах.

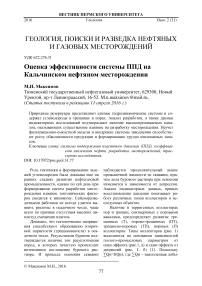

Наличие в терригенных коллекторах пор и трещин, соизмеримых с поровыми каналами, предопределяет развитие трещинных (Т), порово-трещинных (ПТ), трещинно-поровых (ТП), поровых (П) коллекторов. Типы коллекторов (рис. 1) выделяются на основании зависимостей геолого-промысловых параметров от скин-эффекта (рис.1, а) и скин-эффекта от депрессий (рис. 1, б) [1]. Поскольку ∑Qн=f(Qн), где ∑Qн – накопленная добы-

ча; Qн – темп отбора, то механизм дрени- независимо от стратиграфии, литологии и рования залежей чётко отражается (рис. величины запасов.

1, в) на характере кривых ∑Qн, причем

Рис.1. Обоснование фильтрационно-емкостной и гидродинамической модели месторождений Западной Сибири. Зависимости коэффициента продуктивности от показателя скин-эффекта (а) и показателя скин-эффекта от депрессии (б); в - динамика суммарных отборов нефти по годам разработки месторождений: 1 - Чумпасское (пласт АВ 13 ), 2 - Талинское (пласт ЮК 10 ), 3 - Федоровское (пласт БС 10 ); г - обоснование универсальной модели месторождений, д -упрощенный вариант модели

Согласно работе [1] и рис. 1, г, окончание извлечения продукта из трещин (точка А) устанавливается по стабилизации на низком уровне кривой ∑Qн. Так как отрезок, характеризующий отбор из трещинной ёмкости ∑QнТ, параллелен ординате, то коэффициенты нефтенасы-щенности и нефтеизвлечения трещин близки к единице. Поскольку месторождения разрабатываются длительное время, кривая отбора из пор П стремится быть параллельной оси абсцисс. Таким образом, система разработки месторождений характеризуется (заштрихованная область) спектром показателей, изменяющихся в координатах Т-П. В упрощенном варианте фильтрационно-емкостная модель месторождений, приведенная на рис. 2, д, имеет универсальный характер.

Анализ разработки Алёхинского, Восточно-Сургутского, Восточно-Елового, Маслиховского месторождений доказывает раздельную выработку запасов из трещинных и поровых коллекторов [2], причем основная часть извлекаемых запасов сосредоточена в трещинных коллекторах. Наличие высокопроницаемых каналов в терригенных коллекторах и их роль в раз- работке месторождений можно наглядно проследить на примере Кальчинского нефтяного месторождения.

Кальчинское месторождение расположено в пределах Тобольского нефтегазоносного района Фроловской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Нефтеносность установлена в интервалах глубин 2513-2862м в стратиграфическом диапазоне от тюменской свиты среднеюрского возраста до ачимовской толщи ахской свиты нижнемелового возраста. Залежи нефти приурочены к пластам Ю 4 , Ю 3 , Ю 1 , Ю 1аб (абалакская свита), Ю 0 , Ач 3 , Ач 22 , Ач 21-2 , Ач 21-1 , Ач 14 , Ач 13 , Ач 12 и Ач 11 .

В пределах изучаемой территории выделяются три структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент, промежуточный – пермь-триасовый комплекс и верхний этаж – мезозойско-кайнозойский ортоплатформенный чехол. Согласно «Тектонической карте мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы» (За-пСибНИГНИ, И.И. Нестеров, В.С. Бочкарев и др., 1990), Кальчинский лицензион- ный участок находится в южной части Ханты-Мансийской впадины.

Продуктивные пласты меловой системы приурочены к ахской свите. Ачимов-ская толща представлена довольно сложным чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаники и алевроли- ты серые, часто известковистые, линзообразные. Встречаются прослойки и включения сидерита, отпечатки раковин двустворок, намывы углисто-слюдистого материала, обугленный растительный детрит.

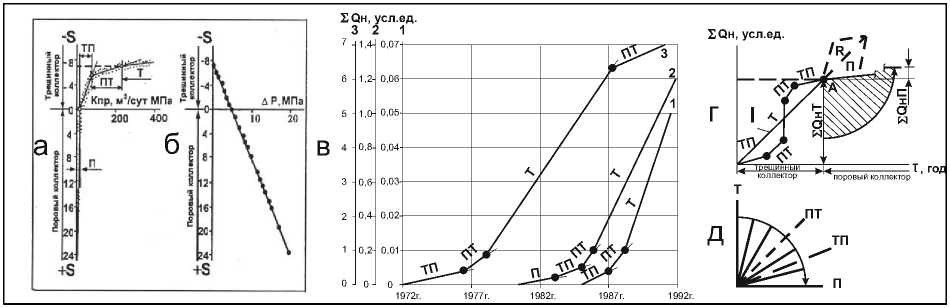

Рис. 2. Динамика средних(а) и суммарных (б) по годам показателей разработки пластов ачи-мовских отложений Кальчинского месторождения; оценка эффективности системы заводнения пластов ачимовских отложений: в – зависимость годовой добычи нефти от закачки воды; г – зависимость добываемой жидкости от закачки во ды; д – график зависимости эффективности системы заводнения от закачки воды; 1 – добыча нефти (тыс. т); 2 – отбор воды (тыс. т); 3 – количество закачиваемой воды (тыс. т); 4 – обводненность продукции (%); 5 – фонд добывающих скважин (ед.) – все в условных единицах

Песчаные пласты ачимовской толщи (Ач 1 -Ач 4 ) не выдержаны по простиранию и в разрезе имеют линзовидный характер залегания. Толщина ачимовской пачки достигает 177м (скв.78).

Анализ разработки Кальчинского месторождения подтверждает наличие в ачимовских отложениях высокопроницаемых (трещинных) и низкопроницаемых (поровых) коллекторов.

В начальный период разработки уровень добычи нефти, в связи с кольматаци-ей трещин, соответствует поровому (П) типу коллектора (начало координат – т. 1;1`рис. 2, а, б), а в последующие годы происходит раскольматирование трещин и коллектор начинает работать как трещинно-поровый (ТП) (т. 1;1` – т. 2; 2` рис. 2, а, б) и порово-трещинный (ПТ) (точки т. 2; 2` – т. 3; 3` рис. 2, а, б). Интенсивное разбуривание месторождения, а также применение системы заводнения приводят к росту добычи, и коллектор в дальнейшем вырабатывается как однороднотрещинный (Т) (т. 3; 3` – т. 4; 4` рис. 2, а, б).

Высокие темпы отбора продукции, а также система поддержания пластового давления (ППД) приводят к быстрой выработке запасов из трещинной емкости, а также способствуют росту обводненности продукции (до 10% в год). Уровень добычи нефти, соответствующий поровотрещинному (ПТ) коллектору, составляющий примерно 2% балансовых запасов, обеспечивает равномерное извлечение продукта как из трещинной (Т), так и из поровой (П) емкостей.

Оценка системы заводнения подтверждает раздельную выработку запасов. С внедрением закачки воды происходит поршневое вытеснение нефти водой (рис.2, в) и, согласно рис. 2, г, закачиваемая вода поступает только в высокопроницаемый коллектор. График эффективности заводнения на рис. 2, д свидетельствует о том, что с 1998 г. часть закачиваемой жидкости не оказывала полезной работы и уходила по высокопроницаемым выработанным каналам к добывающим скважинам.

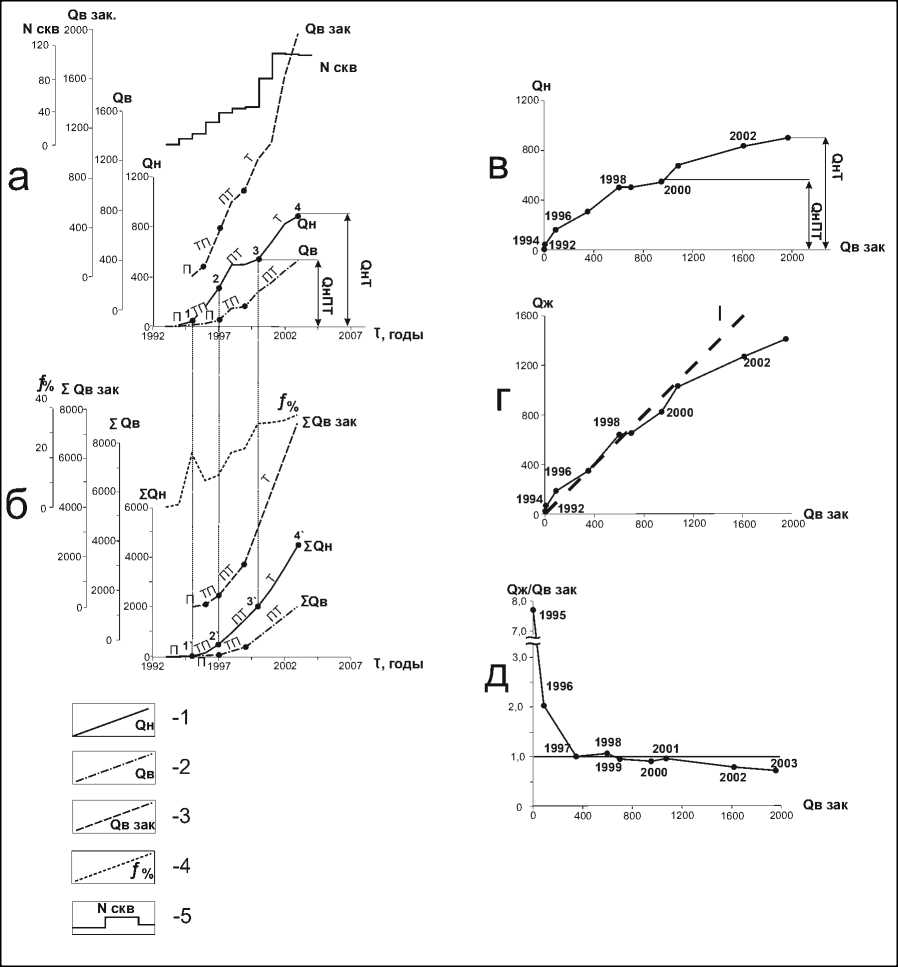

Характер движения закачиваемой жидкости в коллекторе подтверждают индикаторные исследования, проведенные на Кальчинском месторождении [3]. Закачка индикатора производилась в 6 нагнетательных скважинах, расположенных в северной, южной и центральной частях месторождения. В качестве индикаторов использовались роданистый аммоний, эозин, флюорисцеин, родамин Ж.

Результаты трассерных исследований на Кальчинском месторождении

|

Нагнетатель-ная скв. |

Макс. скорость фильтрации индикатора, м/сут |

Средняя приведенная скорость фильтрации индикатора, м/сут Мпа |

Средняя гид-ропро-водность, мкм2 см/сП |

Средняя скорость массо-переноса, м/сут % |

|

170 |

430 |

2,21 |

0,7462 |

726,2 |

|

339 |

280,7 |

1,26 |

0,5199 |

461,8 |

|

302 |

327,7 |

1,47 |

0,7402 |

602,4 |

|

604 |

258,8 |

2,22 |

0,4259 |

564,6 |

|

241 |

208,4 |

1,4 |

1,2857 |

423,5 |

|

248 |

228,7 |

1,06 |

0,3771 |

757,3 |

По результатам исследования выявлены каналы высокой проницаемости,в которых скорость фильтрации закачиваемой воды к забоям добывающих скважин достигает 430 м/сут (рис. 3, таблица). Извлеченная таким образом доля индикатора позволяет сделать оценку объемов непроизводительной закачки воды в пласт. Результаты промысловых исследований также показали наличие межпластовых перетоков индикатора, что подтверждает хорошую гидродинамическую связь между всеми пластами группы Ач на Каль-чинском месторождении и наличие вертикальных путей миграции флюидов.

Рис.3. Карты трассирования потоков индикатора от нагнетательных скважин № 170, 339, 302, 604, 241, 248 по пластам Ач1, Ач2-2, Ач3, Ач1, Ач2(1+2), Ач2(2)

В ходе исследований было выявлено, что поступление индикатора отмечается из коллекторов широкого диапазона проницаемости – от 0,1 до 20мкм 2 , при этом основная доля индикатора поступает из коллекторов проницаемостью 5-15 мкм 2 , что соответствует классу очень хорошо проницаемых коллекторов. Как и анализ разработки, индикаторные исследования подтвердили основное поступление флюида из трещинных коллекторов.

Анализ эффективности системы заводнения (рис. 2, г), а также индикаторные исследования показывают, что закачиваемая вода уходит по высокопроницаемым каналам в эксплуатационные скважины, а не в законтурную зону.

Выводы

Терригенные коллекторы содержат углеводороды в порах и трещинных кана- лах, соизмеримых с порами, между которыми происходят обменные процессы.

Анализ разработки месторождений Западной Сибири, а также индикаторные исследования доказывают наличие высокопроницаемых каналов, по которым происходит основное движение флюидов.

Высокие темпы отбора и применение системы поддержания пластового давления (ППД) приводят к первоочередной выработке трещинных коллекторов и изоляции остаточных запасов нефти в коллекторах с худшими геолого-промысловыми параметрами.

Индикаторные исследования доказали, что необоснованные темпы закачки жидкости для поддержания пластового давления способствуют заводнению высокопроницаемых коллекторов и быстрому обводнению эксплуатационного фонда скважин.

Уровень добычи нефти, соответствующий порово-трещинному типу коллектора ПТ ( ≈ 2% балансовых запасов) позволит добиться равномерного дренирования скважиной запасов как из поровых, так и из трещинных коллекторов и позволит избежать скорого прорыва подошвенных вод к забоям скважин. Поддержание закачки воды на уровне порово-трещинного коллектора (ПТ) обеспечит равномерное вытеснение нефти, нагнетаемой жидкости.

В целом поддержание закачки и добычи флюидов на уровне поровотрещинного коллектора(ПТ) приведет к рациональной выработке запасов, равномерному распределению пластовой энергии по всему объему залежи и позволит увеличить конечный коэффициент извлечения нефти.

Список литературы Оценка эффективности системы ППД на Кальчинском нефтяном месторождении

- Попов И.П. Об универсальности модели залежей углеводородов и повышении эффективности их разработки//Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. 1993. №11-12. С. 35-39.

- Попов И.П. Максимов М.Н. Анализ эффективности системы заводнения и причины формирования трудно извлекаемых запасов//Европейские прикладные науки. Штутгарт, 2012. №1. С.13-16.

- Проведение исследований по трассировке путем закачки оторочек индикаторов на Кальчинском месторождении/ООО НТЦ «Геоинформатика»; Н.П. Михеева, Н.В. Гусева, А.Р. Фаткуллина. 2010.