Оценка эффективности внедрения концепции управления качеством высокотехнологичной медицинской помощи в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова

Автор: Ломакин А.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Статья в выпуске: 1 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187764

IDR: 140187764 | УДК: 658.386.3.003.12:614.21:616-082

Текст статьи Оценка эффективности внедрения концепции управления качеством высокотехнологичной медицинской помощи в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова

Важнейшим условием совершенствования организации медицинской помощи на сегодня являются системы непрерывного повышения качества, создаваемые в лечебных учреждениях и подразумевающие управление качеством работы организации на всех уровнях: эффективности лечебно-диагностического процесса; соответствия запросам потребителей (пациентов и их родственников); подготовленность руководящего состава, медицинского и технического персонала организации [2, 3, 10]. Несмотря на то, что в отечественной медицинской практике положено начало внедрению принципов управления качеством и функционирования подобных систем, до сих пор не найдено четких ответов на вопросы об их месте в структуре учреждения, финансировании, выборе критерием оценки непосредственных и отдаленных результатов работы в различных подразделениях ЛПУ.

Убедительно показано, что использование подобного подхода в стационаре позволяет добиться революционных преобразований, а именно – увеличить клиническую результативность, доступность и безопасность медицинской помощи, снизить ее стоимость и ресурсоемкость [1, 4]. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, касающиеся динамики клинической результативности и экономической эффективности медицинской помощи в отдельных подразделениях многопрофильного стационара, а также для конкретных групп пролеченных больных с определенной формой заболевания. Опыт зарубежной и российской практики здравоохранения показывает, что для внедрения работающей системы управления качеством необходимо создание адекватной клинико-организационной и методологической базы, обеспечивающей успешное функционирование такой системы в ЛПУ [5, 7]. В последнее десятилетие появилось большое число со- общений, посвященных данной проблеме. Использование разнообразных методологических подходов к решению вопросов обеспечения гарантий качества, экспертизы и контроля качества медицинской помощи свидетельствует о сложности и многогранности проблемы. Таким образом, весьма актуальной на сегодня представляется задача научно-методического обоснования и апробации критериев и методов оценки качества лечебно-диагностического процесса в многопрофильном ЛПУ.

Цель исследования – разработка, внедрение и оценка эффективности системы управления качеством медицинской помощи в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова.

Методы исследования

Проведена оценка клинической результативности, доступности и экономической эффективности лечебно-диагностического процесса в Центре до и после внедрения индустриальных методов управления качеством медицинской помощи в период 2005–2008 гг. Коечная мощность отделений за указанный промежуток наблюдения оставалась стабильной.

На этапе подготовки внедрения системы управления качеством медицинской помощи в Центре осуществляли определение индикаторов качества с учетом опыта врачей-профессионалов, результатов научно-исследовательских работ, касающихся осложнений лечения, сведений, полученных из источников доказательной медицинской практики, а также на основе данных международных согласительных документов. Для измерения качества лечебно-диагностического процесса в отделениях Центра использовали интегральные индикаторы качества, в качестве которых применяли следующие показатели: – частота положительных исходов (%);

– летальность (%);

– осложнения основного вмешательства (%);

– прогностическая точность промежуточных индикаторов качества – удельный вес больных, у которых прогноз по данным индикаторов соответствовал реальному клиническому исходу (%);

– средняя продолжительность лечения (сут.);

При интегральной оценке деятельности ЛПУ использовали следующие индикаторы качества:

– средний койко-день (сут.);

– оборот койки (чел.);

– внутрибольничная инфекция (%);

– частота длительных госпитализаций (% – доля больных, находившихся на лечении более 30 сут.);

– осложнения вмешательств (%) – показатель отражал долю больных с осложнениями любых медицинских вмешательств среди общего числа пролеченных больных;

– переводы в другие отделения стационара по поводу осложнения вмешательства – среди общего количества пролеченных больных (%);

– незапланированные ранние повторные госпитализации (%) в течение первых 30 сут. после выписки;

– необоснованное назначение медикаментов (%);

– исходы лечебно-диагностического процесса.

При оценке базового клинического результата лечебно-диагностического процесса учитывали 4 исхода, сумма удельных весов которых была равна 100%. Эти исходы не допускали двусмысленного толкования:

– положительный исход – к моменту выписки получен запланированный результат и больной выжил (например, верификация диагноза у больного, поступившего на обследование);

– отрицательный несмертельный исход – больной выжил, но к моменту выписки не получен запланированный результат медицинского вмешательства (например, не верифицирован диагноз у больного, поступившего на обследование);

– госпитальная летальность (смертельный исход) – пациент умер в ходе лечения (или обследования). Полученный промежуточный результат не имеет значения.

Оценке исхода подлежали 100% больных, выписанных из Центра, включая больных, проходящих обследование или медико-социальную экспертизу.

Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи – оценивали по следующим индикаторам:

– полная удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи;

– желание повторно лечиться в том же стационаре.

Полная удовлетворенность пациентов включала в себя:

– удовлетворенность доступностью лечебно-диагностического процесса в учреждении (вероятность попадания в стационар по желанию больного; гаран- тированный объем обследования и лечения);

– удовлетворенность самим лечебно-диагностическим процессом (качество исполнения лечебно-диагностических процедур с точки зрения больного);

– удовлетворенность результатом лечебно-диагностического процесса (соответствие конечного результата изначально ожидаемому самим пациентом).

Вовлечение всего персонала в управление качеством и, как следствие этого, постепенный отказ от инспекционного контроля в пользу самоконтроля нами достигалось путем формирования необходимого уровня мотивации у сотрудников. Мотивация задавалась с помощью обучения персонала вопросам управления качеством медицинской помощи, а также его моральным и материальным стимулированием.

Для интегральной оценки результатов внедрения системы менеджмента качества в деятельность Центра использовали метод экспертных оценок – метод организации работы со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов, выражение мнений в количественной форме с целью подготовки информации для лиц, принимающих решения. Популярность метода экспертных оценок для анализа качества медицинской помощи обусловлена в первую очередь большой неопределенностью среды (системы здравоохранения). В большинстве случаев диагноз, прогноз и результаты лечения однозначно не определены и могут быть выражены только через вероятности. Вся деятельность врача при обследовании пациента – это работа с оценкой вероятности того или иного заболевания, того или иного исхода. Безусловно, на результаты экспертизы накладывают отпечаток образование и специализация эксперта, приверженность его определенной «медицинской школе», личные отношения и даже – настроение. Мы в своей работе использовали методы повышения степени объективности экспертного мнения (использование нескольких экспертов одновременно, «дельфийский» метод, использование ранжирования и т.п.). Но, разумеется, ни один из методов не позволяет полностью избежать влияния «человеческого фактора» и объективизировать экспертную оценку.

Результаты и обсуждение

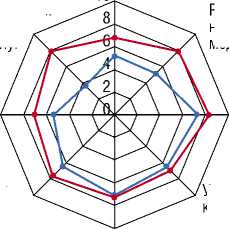

Результаты экспертной оценки выполненной на основании данных о работе Центра в 2005–2008 гг. показали определенную динамику показателей всесторонне характеризующих «профиль качества» ЛПУ (рис. 1). Так, установлено, что если уровень материально-технической базы в 2005 г. эксперты оценивали в среднем на 5,2±0,8 балла, то через 3 года отмечено достоверное (p<0,05) увеличение среднего показателя экспертной оценки данной составляющей качества медицинской помощи в Центре значение показателя составило 6,8±0,7 баллов.

Также существенно увеличился и средний уровень оценки разнообразия номенклатуры и объем медицинских услуг. В 2005 г. значение показателя здесь составило 5,2±1,1 балла, а через 3 года уровень оценки экспертами

Состояние материальнотехнической базы

Профессионализм медперсонала

Удовлетворенность клиентов

Соотн.

"Цена-качество1

Разнообразие номенклатуры и объем медициских услуг

Комфортность пребывания в Центре

Уровень регламентации и стандартизации медицинских услуг

Эффективность лечения

— 2005 -^- 2007

Рис. 1. Динамика «профиля качества» Центра (по результатам экспертной оценки (в баллах)

достоверно (p<0,05) увеличился – в 1,5 раза, составив 7,8±1,4 балла.

Экспертная оценка показателя соотношение «цена-качество» выявила лишь тенденцию к увеличению в 2005 г. Он был на достаточно высоком уровне – 7,3±1,2 балла, а через 3 года – 8,4±0,8 баллов.

Практически не возросла за исследуемый период, по мнению экспертов, оценка удовлетворенности клиентов и комфортности пребывания в Центре. Если в 2005 г. значения данных показателей составляли соответственно 6,5±0,6 и 7,1±0,8 балла, то в 2008 г. их уровни составили, соответственно 6,9±1,0 и 7,3±1,3 балла.

В отношении показателя «эффективность лечения» наблюдалось определенное увеличение уровня оценки экспертами, однако достоверных отличий между средними значениями показателя в 2005 г. (6,4±1,3) и 2008 г. (7,7±2,4) выявлено не было.

В то же время эксперты отметили существенное возрастание уровня профессионализма медицинского персонала. Так, если до начала внедрения системы менеджмента качества значение данного показателя составляло 5,3±1,0 балла, то в 2008 г. средняя оценка экспертами профессионализма медперсонала достоверно (p<0,05) возросла – до 7,1±0,8 балла. Наибольшая динамика была характерна для уровня регламентации и стандартизации медицинских услуг. При этом в 2005 г. этот показатель был в меньшей степени оценен экспертами – на 3,6±1,1 баллов, то в 2008 г. значение данного показателя в 2,5 раза увеличилась – до 7,9±2,2 балла.

Поскольку интегральная оценка экспертами деятельности Центра включала в себя отдельные составляющие деятельности ЛПУ, на последующем этапе мы анализировали динамику важнейших индикаторов качества деятельности Центра.

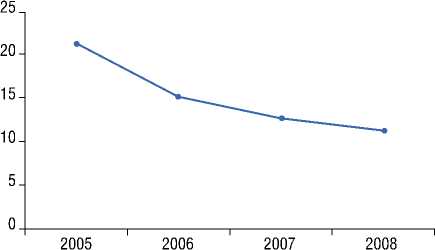

Выраженная динамика наблюдалась в отношении показателя койко-дня (рис. 2 ). Так, если в 2005 г. значение данного показателя составило 21,3, то в последующем оно неуклонно снижалось и в 2008 г. было почти в 2 раза меньше, составив 11,3.

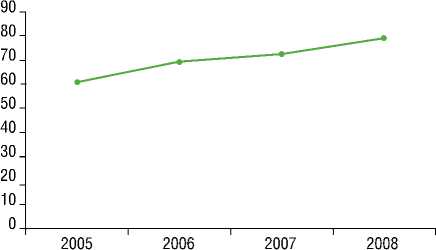

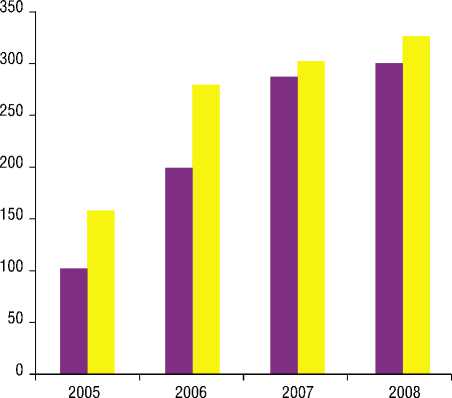

Следует отметить и возрастание хирургической активности в отделениях Центра (рис.3) с 60,5 в начале периода наблюдения, затем этот показатель существенно возрос в 2006 г. до 69,4, а в 2008 г. его значение составило 78,9, превышая соответствующий до начала внедрения системы управления качеством в Центре более чем на 25%.

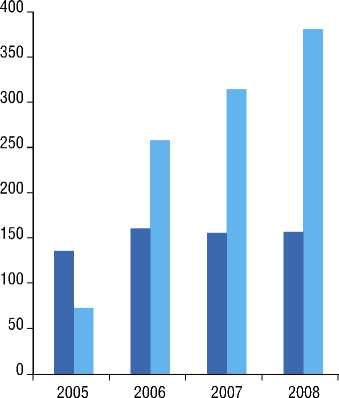

Из чего же складывалось выявленное увеличение оперативной активности отделений нашего ЛПУ? Увеличение данного показателя было обусловлено, в частности, увеличением количества операций на сосудах, легких и кардиохирургических вмешательств (рис. 4–5). Анализ показал, что, например, число оперативных вмешательств по поводу ишемической болезни сердца составляло в 2005 г. 73, в 2006 – уже 258, в 2007 г. – 314, в 2008 – 380, увеличившись более чем в 5 раз за исследуемый период (рис. 4). Существенной была и динамика увеличения числа операций по поводу приобретенных пороков сердца с 136 вмешательств в 2005 г. до 187 в 2008 г.

Увеличение числа оперативных вмешательств на легких составило со 158 в 2005 г. до 279 в 2006 г., 302 в 2007 г. и 326 в 2008 г. (рис. 5) Аналогичной была динамика оперативных вмешательств на сосудах: со 102 в 2005 г. их число увеличилось до 199 в 2006 г., затем возросло до 287 в 2007 г.

Анализ работы отделений за период 2005–2008 гг. (табл. 1) позволил выявить следующее. Существенно

Рис. 2. Динамика показателя «койко-день» в Центре

Рис. 3. Хирургическая активность Центра

■ операции по коррекции врожденных пороков сердца операции по поводу ИБС

Рис. 4. Количество кардиохирургических операций

■ операции на сосудах операции на легких

Рис. 5. Динамика количества операций в Центре сократились средняя продолжительность лечения (в 1,5 раза) и частота длительных госпитализаций.

Продуктивность или доступность медицинской помощи, мерой которой является оборот койки, увеличилась в 1,4 раза, в результате чего в 2008 г. при том же коечном фонде удалось дополнительно пролечить 129 больных.

Сократились частота внутрибольничной инфекции, осложнений вмешательства и незапланированных ранних регоспитализаций.

Увеличились частота положительных исходов лечения при одновременном сокращении отрицательных не-

Табл. 1. Индикаторы качества работы кардиохирургических отделений центра до внедрения индустриальной модели управления и после него

Сокращение продолжительности лечения и оптимизация лечебно-диагностического процесса позволило экономить в год 1 543 232 руб., выделенных ОМС, или 25 720 руб. на 1 стационарное место.

Все вышеперечисленное, несомненно, отразилось и на удовлетворенности пациентов, которая выросла с 79,8 до 94,1%, а также позволило увеличить число желающих повторно лечиться в Центре с 87,4 до 96,7%.

Таким образом, анализ внедрения индустриальных технологий управления качеством медицинской помощи в Центре показал закономерность формирования позитивных тенденций, аналогичную выявленной ранее на уровне стационара в целом. Это достоверное увеличение клинической результативности, сокращение продолжительности и стоимости лечебно-диагностического процесса, повышение его доступности для профильных больных. Все вышеперечисленное характерно для лечения всех категорий пациентов, независимо от формы основного заболевания.

Безусловно, перед каждым руководителем лечебнопрофилактического учреждения всегда стоит вопрос о необходимости обеспечения должного уровня качества оказания медицинской помощи, постоянного совершенствования лечебно-диагностического процесса на базе внедрения новых медицинских технологий и непрерывного повышения профессионального мастерства и культуры медицинского персонала [2, 3, 6]. Результаты проведенного исследования подтверждают, на наш взгляд, общепризнанное положение о том, что высокая эффективность индустриальных методов управления качеством медицинской помощи может быть обусловлена следующими инновационными преобразованиями:

– процессным подходом, позволяющим формализовать и стандартизировать ключевые этапы лечебно-диагностического процесса в многопрофильном лечебнопрофилактическом учреждении;

– активной ролью всего персонала в управлении качеством, которая заключается в личном участии в проектировании, усовершенствовании и самоконтроле лечебно-диагностического процесса;

– отказом от массового инспекционного контроля, что позволяет освободить большое количество ресурсов на управление процессами в лечебно-профилактическом учреждении и поднять общий уровень мотивации персонала [8].

Литературы

-

1. Алексеев Н.А. Оптимизация системы управления многопрофильной больницей в условиях социально-экономических реформ: Автореф. дисс. канд. мед. наук. – Екатеринбург, 1997. – 18 с.

-

2. Голубева А.П., Боброва И.П. Экспертная оценка качества лечебно-диагностического процесса // Здравоохранение. – 2004. – №7. – С. 38–42.

-

3. Голухов Г.Н. Современное состояние больниц – научно-методические аспекты // Главврач. – 2005. – №8. – С. 4–5.

-

4. Индейкин Е.Н. Клинический аудит: опыт Великобритании // Качество мед. помощи. – 2002. – №2. – С. 45-53.

-

5. Кардаков Н.Л., Шатохин В.Д., Сапрыкина А.Г., Козлов В.В. Предпосылки создания механизмов управления качеством хирургической помощи в стационаре // Развитие через качество – теория и практика: Сб. докл. V междунар. конф. – Тольятти, 2001. – С. 314–317.

-

6. Клименко Г.Я., Захаров В.П., Мухин Г.В. Система оценки качества медицинской помощи населению // Здравоохранение. – 1997. – №7. – С. 19–26.

-

7. Кучеренко В.З., Серегина И.Ф., Мартыненко В.Ф. Информационные реcурсы управления качеством медицинской помощи // Проблемы управления здравоохранением. – 2005. – №6. – С. 5–10.

-

8. Уйба В.В. Общетеоретические основы управления качеством медицинской помощи // Проблемы управления здравоохранением. – 2005. – №4. – С. 22–29.

-

9. Donabedian А. Models of quality assurance: Leonard S. Osenfeld Memorial Lecture, School of Public Health University of North Carolina in Chapel Нill. – February 26. – 1993.

-

10. While A. Making the most of good medicines management // Br. J. Community Nurs. – 2007. – Vol.12, №9. – P. 434.

Список литературы Оценка эффективности внедрения концепции управления качеством высокотехнологичной медицинской помощи в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова

- Алексеев Н.А. Оптимизация системы управления многопрофильной больницей в условиях социально-экономических реформ: Автореф. дисс. канд. мед. наук. -Екатеринбург, 1997. -18 с.

- Голубева А.П., Боброва И.П. Экспертная оценка качества лечебно-диагностического процесса//Здравоохранение. -2004. -№7. -С. 38-42.

- Голухов Г.Н. Современное состояние больниц -научно-методические аспекты//Главврач. -2005. -№8. -С. 4-5.

- Индейкин Е.Н. Клинический аудит: опыт Великобритании//Качество мед. помощи. -2002. -№2. -С. 45-53.

- Кардаков Н.Л., Шатохин В.Д., Сапрыкина А.Г., Козлов В.В. Предпосылки создания механизмов управления качеством хирургической помощи в стационаре//Развитие через качество -теория и практика: Сб. докл. V междунар. конф. -Тольятти, 2001. -С. 314-317.

- Клименко Г.Я., Захаров В.П., Мухин Г.В. Система оценки качества медицинской помощи населению//Здравоохранение. -1997. -№7. -С. 19-26.

- Кучеренко В.З., Серегина И.Ф., Мартыненко В.Ф. Информационные реcурсы управления качеством медицинской помощи//Проблемы управления здравоохранением. -2005. -№6. -С. 5-10.

- Уйба В.В. Общетеоретические основы управления качеством медицинской помощи//Проблемы управления здравоохранением. -2005. -№4. -С. 22-29.

- Donabedian А. Models of quality assurance: Leonard S. Osenfeld Memorial Lecture, School of Public Health University of North Carolina in Chapel Нill. -February 26. -1993.

- While A. Making the most of good medicines management//Br. J. Community Nurs. -2007. -Vol.12, №9. -P. 434.