Оценка эко-интенсивности выбросов как геоэкологического индикатора устойчивого развития территорий Северо-Кавказского федерального округа

Автор: Кнауб Роман Викторович, Игнатьева Анна Владимировна

Статья в выпуске: 2 (34), 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследованы процессы устойчивого развития регионов с помощью изменения показателей воздействия на окружающую среду в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В качестве такого показателя применён индикатор «эко-интенсивность». Данный показатель определяет степень негативного воздействия на природные среды в расчете на единицу результата экономической деятельности. Определены тенденции изменения эко-интенсивности выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (в том числе и наиболее распространенных загрязнителей) в различные временные интервалы. Установлено, что в последние годы увеличилось число субъектов исследуемого федерального округа, характеризующихся сокращением удельной экологической нагрузки.

Эко-интенсивность, северо-кавказский федеральный округ, выбросы от стационарных источников, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14128085

IDR: 14128085 | УДК: 504.06

Текст научной статьи Оценка эко-интенсивности выбросов как геоэкологического индикатора устойчивого развития территорий Северо-Кавказского федерального округа

В Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года [1], отмечается внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств. В данном случае речь идет об экологической модернизации, которая представляет собой «изменения в соответствии с новейшими, современными экологическими требованиями и нормами, выполнение которых ведет к устранению проблем между человеком и окружающей средой, обществом и природой [2].

Для оценки состояния экологической безопасности в национальной Стратегии [1] предусматривается набор индикаторов, в числе которых, например, показатель «Объем образованных отходов I класса опасности на единицу валового внутреннего продукта». Данный индикатор является частным случаем показателя «эко-интенсивность» [3–6], который, в применении к пространственным аспектам относится к числу геоэкологических характеристик качества экономического роста. Необходимость использования таких показателей для оценки устойчивости развития национальных и региональных хозяйственных систем обосновывается в работах многих российских и зарубежных исследователей [7–12].природой» [2].

Цель исследования – оценка влияния выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду в разрезе субъектов Северо-Кавказского федерального округа России.

Исходные данные и методы исследования

В основе всех расчётов лежал метод анализа показателей эко-интенсивности [13]. Эко-интенсивность определяет степень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу экономического результата и позволяет с ценой, которую общество платит за эти результаты [4; 14].

Оценка эко-интенсивности выбросов определялась по следующей формуле:

Pi

Ei =---

ВРП (1)

где E i – эко-интенсивность выбросов, т/млн. рублей;

P i – интенсивность выбросов загрязняющих веществ (экологическая нагрузка), тонн;

ВРП – валовой региональный продукт, млн. рублей.

В представленной статье выводы о количественном и качественном экономическом и экологическом изменении исследуемых регионов основано на изменении эко-интенсивности выбросов загрязняющих атмосферу веществ.

Статистической базой исследования послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики [15] (стоимостные показатели были приведены к сопоставимому виду; в качестве базового был выбран 2005 г.).

В качестве экологической нагрузки в работе выступает объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников, в том числе в разрезе наиболее распространённых: твёрдые частицы, диоксид серы, оксиды азота и оксид углерода . В качестве характеристики экономической эффективности используется – валовой региональный продукт (ВРП). Высокие значения эко-интенсивности могут свидетельствовать о том, что для получения единицы экономического результата экономике региона требуется производить повышенные выбросы загрязняющих веществ. Рост данного показателя за рассматриваемый временной интервал рассматривается как негативная тенденция и признак либо отсутствия, либо недостаточной эффективности экологической модернизации, поскольку на каждую единицу экономического результата в текущем периоде приходится больший по сравнению с базовым периодом объем загрязняющих веществ.

Очевидным явлением является тот факт, что неравномерный рост экономических показателей отдельных административных единиц, на это влияют кризисные явления, которые ухудшают не только экономические, но и экологические показатели развития. При этом кризисные явления способствуют развитию новых возможностей в решении экологических проблем регионов. Выделение временных интервалов для изучения влияния выбросов на окружающую среду основано на тесной связи между экономическим развитием и экологическими последствиями такого развития. Так, у нас в стране и мире можно выделить три временных интервала:

-

1. 2005–2009 гг. – период роста экономических показателей большинства регионов;

-

2. 2009–2012 гг. – период проявления мирового финансово-экономического кризиса и посткризисного восстановления экономики;

-

3. 2012–2019 гг. – период кризисных явлений в экономике, вызванных

одновременным действием ряда внутренних и внешних факторов [16, 17].

Важным моментом является вопрос изменения эко-интенсивности за представленные временные интервалы. Формула для её расчёта представлена ниже:

Ei(2019) - Ei(2012)

(2) где - изменение эко-интенсивности выбросов, %;

Ei(2019)-Ei(2012) - разница выбросов между временными интервалами.

Результаты расчетов и их обсуждение

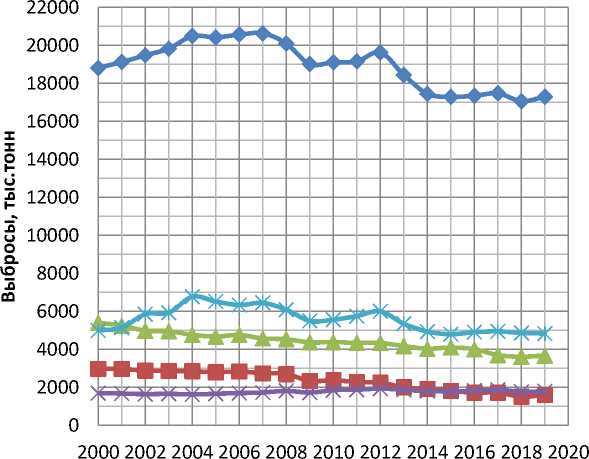

По полученным данным, в последние годы в России наблюдается тенденция снижения суммарных выбросов в атмосферу от стационарных источников, в том числе в разрезе наиболее распространенных загрязняющих веществ, исключение составляют выбросы оксидов азота (рис. 1).

Год

Общий объём выбросов от стационарных источников

Выбросы твёрдых веществ

Выбросы диоксида серы

Выбросы оксида озота

Выбросы оксида углерода

Рис. 1. Данные по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в Российской Федерации за период с 2000 по 2019 гг. (составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [15, 18, 19])

Так, за исследуемый период с 2000 по 2019 гг. в России отмечалось снижение выбросов диоксида серы и твёрдых веществ. Выбросы азота в период с 2009 по 2012 гг. росли, но потом отмечалось снижение выбросов. Выбросы оксида углерода имели тенденцию роста в период с начала 2000-х годов до 2004 г., затем отмечалось снижение до 2010 г. и рост до 2012 г., далее опять снижение. В целом по России общий объём выбросов от стационарных источников за исследуемый период имел тенденцию на снижение.

Очевидно, что выбросы загрязняющих веществ распределены между регионами крайне неравномерно [13]. Такая ситуация объясняется различиями в развитии промышленности регионов, наличием на территории субъектов России объектов выбросов загрязняющих веществ, наличием объектов генерации электрической энергии, работающих на твёрдом топливе, разницей в экономическом развитии регионов и объёмов производимой продукции.

Далее по формулам 1 и 2 были проведены расчёты изменения эко-интенсивности выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в субъектах СКФО.

Таблица 1. Динамика эко-интенсивности выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в субъектах СКФО (рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики

[15])

|

Регион |

Эко-интенсивность выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников, т/рубли |

Изменение эко-интенсивности выбросов, % |

|||||

|

2005 |

2009 |

2012 |

2019 |

2009/2005 |

2012/2009 |

2019/2012 |

|

|

Республика Дагестан |

0,00000082 |

0,00000029 |

0,000000025 |

0,00000036 |

-0,00000053 |

-0,00000026 |

+0,00000033 |

|

Республика Ингушетия |

0,00000013 |

0,000000053 |

0,00000000026 |

0,00000081 |

-0,0000000077 |

-0,000000052 |

+0,0000008 |

|

КабардиноБалкарская Республика |

0,0000023 |

0,00000038 |

0,000000016 |

0,000000058 |

-0,0000019 |

-0,00000036 |

+0,000000042 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

0,0000096 |

0,0000025 |

0,00000027 |

0,0000012 |

-0,0000071 |

-0,0000022 |

+0,00000093 |

|

Республика Северная Осетия -Алания |

0,0000011 |

0,00000096 |

0,000000026 |

0,00000015 |

-0,00000014 |

-0,00000093 |

+0,00000012 |

|

Чеченская Республика |

0,000013 |

0,0000049 |

0,00000016 |

0,00000055 |

-0,0000081 |

-0,0000047 |

+0,00000039 |

|

Ставропольский край |

0,0000025 |

0,0000019 |

0,000000091 |

0,00000053 |

-0,0000006 |

-0,0000018 |

+0,000000439 |

Анализ таблицы 1 показывает, что за период с 2005 по 2009 гг. фиксируется снижение выбросов загрязняющих веществ в 7 субъектах СКФО. Наибольшее снижение удельных выбросов загрязняющих веществ отмечается в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике.

В период с 2009 по 2012 гг. отмечается также снижение выбросов. Наибольшее снижение выбросов отмечалось в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае.

В период с 2012 по 2019 гг. отмечается увеличение количества выбросов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Значительный рост выбросов от стационарных источников произошёл в Республике Ингушетия, при этом за прошлый период там отмечалось снижение выбросов.

Также в таблице 1 отражены данные абсолютных значений эко-интенсивности загрязняющих веществ в атмосферу. Так, на 1 миллион рублей ВРП больше всего выбросов для всех субъектов СКФО отмечалось в периоде с 2012 по 2019 гг., до этого фиксировалось постепенное снижение во всех регионах. В регионах фиксируется положительная тенденция эко-интенсивности выбросов в атмосферу от стационарных источников в 2019 году по отношению к 2012 году.

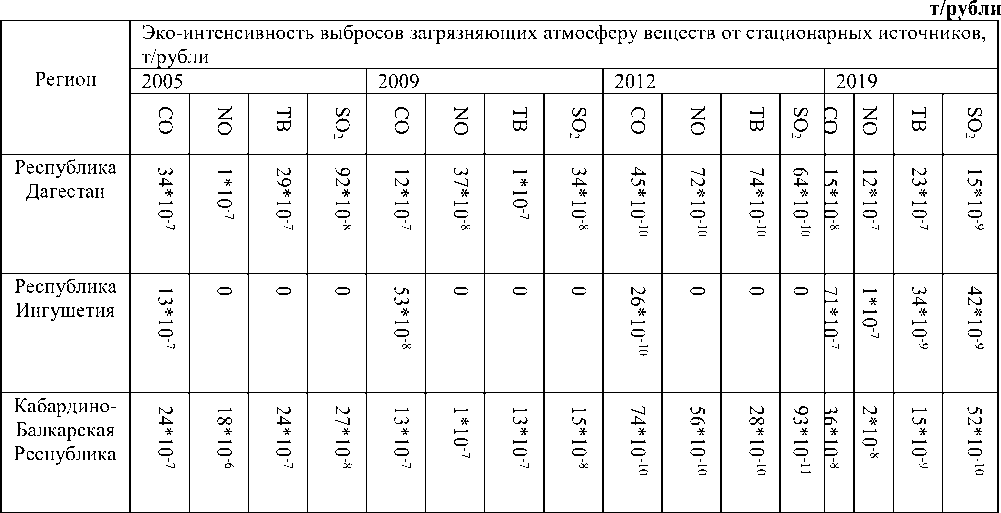

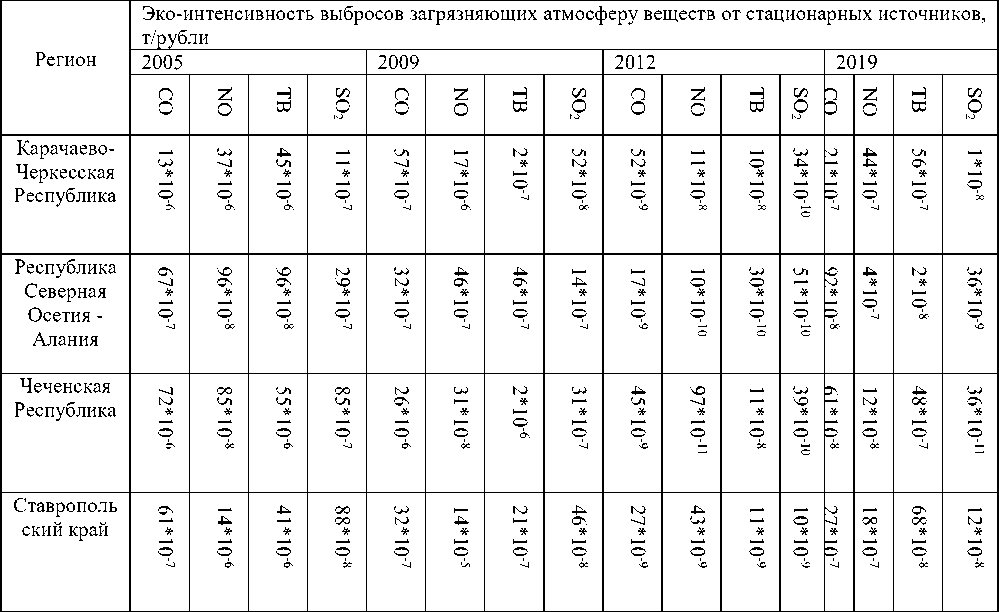

В таблице 2 представлены данные субъектов СКФО в зависимости от значений экоинтенсивности выбросов наиболее распространённых загрязняющих веществ.

Таблица 2. Значения эко-интенсивности выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников,

Примечание: CO – оксид углерода; NO – оксид азота; ТВ – твердые вещества; SO2 – диоксид серы.

В таблице 3 представлено разделение субъектов СКФО в зависимости от значений эко-интенсивности выбросов наиболее распространённых загрязняющих веществ.

Таблица 3. Разделение субъектов СКФО в зависимости от изменения эко-интенсивности выбросов наиболее распространённых загрязняющих веществ

|

Изменение экоинтенсивности |

Период времени |

||

|

2005-2009 |

2009-2012 |

2012-2019 |

|

|

Твёрдые вещества |

|||

|

более 100 % |

- |

- |

- |

|

0-100 % |

Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания |

Республика Ингушетия |

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

|

снижение |

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край |

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

- |

|

Изменение экоинтенсивности |

Период времени |

||

|

2005-2009 |

2009-2012 |

2012-2019 |

|

|

Диоксид серы |

|||

|

более 100 % |

- |

- |

- |

|

0-100 % |

Республика Ингушетия |

Республика Ингушетия |

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ставропольский край |

|

снижение |

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

Чеченская Республика |

|

Оксид углерода |

|||

|

более 100 % |

- |

- |

- |

|

0-100 % |

- |

- |

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

|

снижение |

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

- |

|

Оксид азота |

|||

|

более 100 % |

- |

- |

- |

|

0-100 % |

Республика Ингушетия, Ставропольский край |

Республика Ингушетия |

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |

|

снижение |

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, |

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, |

- |

|

Изменение экоинтенсивности |

Период времени |

||

|

2005-2009 |

2009-2012 |

2012-2019 |

|

|

Чеченская Республика |

Чеченская Республика, Ставропольский край |

||

Анализ таблицы 3 показывает, что эко-интенсивность выбросов по наиболее распространённым загрязняющим веществам (твёрдые вещества, диоксид серы, оксид азота и оксид углерода) имеет следующие результаты.

Так, за все рассматриваемые периоды (2005-2009 гг., 2009-2012 гг. и 2012-2019 гг.) отмечается снижение эко-интенсивности выбросов всех рассматриваемых веществ в субъектах СКФО (твёрдых веществ, оксида серы, оксида азота и оксида углерода).

В отношении эко-интенсивности выбросов твёрдых веществ за все исследуемые периоды не отмечено регионов, где был отмечен рост числа выбросов более 100 %. Значение выбросов от 0 до 100 % отмечалось в 2 субъектах (2005-2009 гг.), 1 субъекте (2009-2012 гг.), 7 субъектах (2012-2019 гг.). Снижение выбросов отмечалось в 5 субъектах (2005-2009 гг.), в 6 субъектах (2009-2012 гг.).

Далее перейдём к оценке эко-интенсивности выбросов диоксида серы. За исследуемые периоды ни в одном субъекте Северо-Кавказского федерального округа не было зафиксировано значений эко-интенсивности более 100 %. Значения эко-интенсивности от 0 до 100 % зафиксировано в 1 субъекте (2005-2009 гг.), 1 субъекте (2009-2012 гг.), в 6 субъектах (2012-2019 гг.). Снижение выбросов отмечалось в 6 субъектах (2005-2009 гг.), в 6 субъектах (2009-2012 гг.) и в 1 субъекте (2012-2019 гг.).

Далее остановимся на эко-интенсивности выбросов оксида углерода. За исследуемые периоды ни в одном субъекте СКФО не было зафиксировано значений эко-интенсивности более 100 %. Значения эко-интенсивности от 0 до 100 % зафиксировано в 7 субъектах (20122019 гг.), а в остальные годы роста выбросов в субъектах не было отмечено. Снижение выбросов отмечалось в 7 субъектах (2005-2009 гг.), в 7 субъектах (2009-2012 гг.).

Эко-интенсивность выбросов оксида азота также имела тенденцию к увеличению регионов со снижением выбросов. За исследуемые периоды ни в одном субъекте округа не было зафиксировано значений эко-интенсивности более 100 %. Значения эко-интенсивности от 0 до 100 % зафиксировано в 2 субъектах (2005-2009 гг.), 1 субъекте (2009-2012 гг.), в 7 субъектах (2012-2019 гг.). Снижение выбросов отмечалось в 5 субъектах (2005-2009 гг.), в 6 субъектах (2009-2012 гг.).

Заключение

По результатам проведённой работы были получены следующие результаты:

-

1. Для субъектов СКФО за рассматриваемый период с 2005 по 2019 гг. отмечается тенденция на снижение выбросов от стационарных источников.

-

2. Что касается наиболее распространённых загрязняющих веществ, то отмечается пространственное разнообразие регионов по динамике эко-интенсивности выбросов.

-

3. Для тех регионов, где отмечается снижение эко-интенсивности выбросов, можно говорить о тенденции в плане устойчивого развития.

-

4. В отношении тех субъектов, где отмечается увеличение эко-интенсивности выбросов, необходимо вводить меры по сокращению выбросов, в противном случае, говорить о переходе на рельсы устойчивого развития будет не целесообразно.

Список литературы Оценка эко-интенсивности выбросов как геоэкологического индикатора устойчивого развития территорий Северо-Кавказского федерального округа

- Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420396664 (дата обращения: 20.08.2018).

- Кулясов И.П. Экологическая модернизация: теоретические аспекты // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. VIII. N3. С. 100–113.

- De Haan M. Accounting for goods and bads. Voorburg: Statistics Netherlands. 2004. 216 p.

- Экологические индикаторы качества роста региональной экономики / Под ред. И.П. Глазыриной, И.М. Потравного. М.: НИА-Природа, 2005. 306 с.

- Fan Y., Liu L.-C., Wu G., Tsai H.-T. Wei Y.-M. Changes in carbon intensity in China: Empirical findings from 1980–2003 // Ecological Economics. Vol. 62. Issues 3-4. May 2007. Pp. 683–691. URL: https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2006.08.016.

- Wang H., Ang B.W., Su B. A Multi-region Structural Decomposition Analysis of Global CO2 Emission Intensity // Ecological Economics. Vol. 142. December 2017. Pp. 163–176. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.023

- Castaneda B. An index of sustainable economic welfare (ISEW) for Chile // Ecological Economics. 1999. N28. Pp. 231–244.

- Clarke M., Islam S. Diminishing and negative welfare returns of economic growth: an index of sustainable economic welfare (ISEW) for Thailand // Ecological Economics. 2005. N54. Pp. 81–93.

- Галачиева С.В., Махошева С.А., Эркенова Л.З. Система показателей оценки устойчивого регионального развития // Устойчивое развитие горных территорий. 2015. N2. С. 53–60.

- Сырцова Е.А., Пыжев А.И., Зандер Е.В. Истинные сбережения регионов Сибири: новые оценки, старые проблемы // ЭКО. 2016. N6 (504). С. 109–129.

- Бобылев С.Н., Соловьева С.В., Ситкина К.С. Индикаторы устойчивого развития Уральского региона // Экономика региона. 2013. N2. С. 10–17.

- Wursthorn S., Poganietz W.-R., Schebek L. Economic–environmental monitoring indicators for European countries: A disaggregated sector-based approach for monitoring ecoefficiency // Ecological Economics. Vol. 70. Issue 3. 15 January 2011. Pp. 487–496. URL: https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2010.09.033.

- Забелина И.А., Делюга А.В. Геоэкологические индикаторы устойчивого развития: пространственный анализ // Устойчивое развитие горных территорий. 2019, № 1 (Т. 11). С. 15-26.

- Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты). / Под ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко. М.: ЦПРП. 2001. 220 с.

- Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.03.2021).

- Бобылев С.Н., Захаров В.М. Кризис: экономика и экология. М.: ООО «Типография ЛЕВКО», 2009. С. 17–18.

- Глазьев С. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и математические методы. – 2016. – Т. 52. – № 2; Глазьев С. Прикладные результаты теории мирохозяйственных укладов // Экономика и математические методы. – 2016. – Т. 52. – №3.

- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. - 751 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.

- Указ Президента РФ от 03.11.2018 № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849».