Оценка экологических процессов в ульяновских заливах реки Свияги

Автор: Свешникова Е.В., Романова Е.М., Любомирова В.Н., Романов В.В., Шленкина Т.М., Сергатенко С.Н.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Река Свияга является источником водопользования, рекреационным объектом, богата рыбными ресурсами, поэтому оценка экологических процессов в ее акватории является актуальной и имеет теоретическую и практическую значимость. В связи с планами использования заливов Свияги для развития аквакультуры актуальность и практическая значимость исследований возрастает. Целью работы было изучение характера и направленности экологических процессов в ульяновских заливах реки Свияги.

Река свияга, заливы, экологические процессы, качество воды, гидрохимические показатели, видовая структура фитоценоза

Короткий адрес: https://sciup.org/14129931

IDR: 14129931 | УДК: 574.5 | DOI: 10.34014/2227-1848-2024-1-130-147

Текст научной статьи Оценка экологических процессов в ульяновских заливах реки Свияги

Введение. Ульяновская область богата водными ресурсами, что позволяет использовать водоемы в качестве источников водопользования, в рекреационных целях и развивать различные направления аквакультуры [1].

Ульяновская область характеризуется разветвленной гидрографической сетью, включающей около 2030 рек, речек и ручьев. Спецификой крупных рек, берущих свое начало в регионе, является то, что они несут свои воды в соседние регионы. Одной из таких рек является Свияга, которая, покинув пределы Ульяновской области, течет дальше через Татарстан и там впадает в реку Волгу.

Свияга протекает в черте г. Ульяновска и является источником водопользования. Эко- система реки Свияги в силу своего географического положения испытывает высокую антропогенную и техногенную нагрузку [2, 3]. Об этом свидетельствуют данные Управления по охране окружающей среды администрации г. Ульяновска, которые публикуются в виде докладов «О состоянии и об охране окружающей среды города Ульяновска» [4], и «Обзоры состояния и загрязнения окружающей среды на территории Ульяновской области», публикуемые Министерством природных ресурсов и экологии РФ [5].

Принимая во внимание сложную экологическую ситуацию в бассейне реки Свияги [6, 7], важно не только контролировать экологические процессы, но и прогнозировать их развитие, учитывая региональную значимость водного объекта и оценивая возможные перспективы его рыбохозяйственного использования [8]. Поэтому изложенные в статье данные актуальны и представляют практическую значимость в плане развития региональной аквакультуры.

Цель исследования. Оценка характера и направленности экологических процессов в ульяновских заливах реки Свияги.

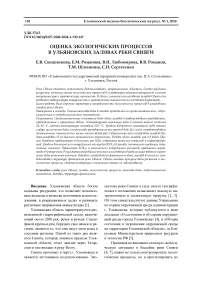

Материалы и методы. Объектом экологических исследований являлись ульяновские заливы реки Свияги. Координаты объектов исследования: залив 1 – 54.329777, 48.271897, залив 2 – 54.328641, 48.270576 (рис. 1). Исследования проводились в 2022 г. с 30 мая по 1 сентября.

Морфометрические данные водоема были получены с использованием географических информационных систем (по цифровым спутниковым картам), эхолота марки Humminbird (рис. 2) и электронного дальномера.

Отбор проб воды, транспортировка и подготовка к анализу осуществлялись в соответствии с рекомендациями Р 52.24.353-2012.

Рис. 1. Схема расположения заливов реки Свияги

Fig. 1. Layout of the Sviyaga River bays р. Ceu”^

Залив 2

54.328641,48.270576

Рис. 2. Морфометрические измерения акватории заливов

Fig. 2. Morphometric measurements of the bay area

Оценка качества воды исследуемых объектов проводилась по органолептическим показателям: мутности, цветности, запаху, параметрам температуры, прозрачности. Цветность воды определялась по ГОСТ 3351 и выражалась в градусах платино-кобальтовой шкалы. Прозрачность оценивалась по толщине слоя воды (см), через который читается стандартный шрифт – шрифт Снеллена (ИСО 7027). После определения величины прозрачности производился перерасчет на мутность по ГОСТ 3351. Характер запаха воды определялся по ГОСТ 3351.

Согласно санитарным требованиям проводились измерения температуры воды, количества растворенного кислорода и уровня рН. Определение температуры воды в заливах осуществлялось сразу после отбора пробы. Для измерения использовался ртутный термометр с пятидесятиградусной шкалой с ценой деления до 0,1 ºС (ГОСТ 13646). Уровень рН и содержание ионов в природной воде измерялись портативным прибором Hanna HI 9025C, количество растворенного кислорода – с помощью портативного анализатора МАРК 302Э.

Гидрохимический анализ проб исследуемой воды проводился согласно стандартным методикам по следующим показателям: аммо-ний-ион (ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013), сульфат-ион (ПНД Ф 14.1:2:3.108-97), биохимическое потребление кислорода (БПК 5 ) (ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97), взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1:2:4.254-09), химическое потребление кислорода (ХПК)(ПНД Ф 14.1:2:3.100-97), окисляемость перманганатная (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99), нитрит-ион (НДП 10.1:2:3.9106), нитрат-ион (ПНД Ф 14.1:2:4.4-95), нефтепродукты (ФР.1.31.2011.11315), медь (ПНД Ф 14.1:2:4.48-96), хром общий (ПНД Ф 14.1:2:4. 52-96), цинк (ПНД Ф 14.1:2:4.60-96), железо общее (ПНД Ф 14.1:2:4.50-96), кадмий (ПНД Ф 14.1:2:4.214-06), гидрокарбонат-ион (ГОСТ 31957, метод А.2), щелочность (ГОСТ 31957, метод А.2), свинец (ГОСТ 31870, метод 1).

Сбор фитопланктона в исследуемых заливах Свияги проводился на глубине 0,5–1,5 м с использованием планктонной сети, батометра – на большей глубине. Материал фиксировался 40 % формалином до слабого запаха.

После концентрации осадочным методом пробы просчитывались в камере Нажотта объемом 0,05 мл. Видовое определение организмов проводилось с использованием бинокулярного микроскопа Axio Lab. A1 с помощью специальных определителей. Индексы сапро-бности определялись общепринятым методом по методике Р. Пантле и Г. Букка. При исследовании видовой структуры фитоценоза пользовались определителем В.В. Благовещенского и соавт. [9].

Камеральная обработка материалов выполнялась на базе кафедры биологии, экологии, паразитологии, водных биоресурсов и аквакультуры Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина.

Результаты. По результатам гидрологических измерений определены морфометрические характеристики водных объектов. Результаты приведены в табл. 1.

Берега заливов представлены супесчаными грунтами, покрытыми луговой растительностью. Правый берег крутой, местами обрывистый, высотой 4 м; левый берег крутой, высотой 5–6 м.

По склону левого берега произрастают ольха черная ( Alnus glutinosa ), ива трехтычинковая ( Salix triandra ), ива серая (пепельная) ( Salix cinerea ), ива ко́зья, или бредина ( Sálix cáprea ); по правому берегу – ольха чёрная ( Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ), ива серая (пепельная) ( Salix cinerea ), местами встречается клен американский (ясенели́стный) ( Acer negúndo ), лох узколистный ( Elaeаgnus angustifоlia ) [9].

Дно водоема обрывистое, грунт плотный, преимущественно супесчаный, местами илистый.

Гидрохимические и биологические особенности водоема обусловливают органолептические показатели качества воды (табл. 2). Существенное влияние на цветность, привкус и запах воды оказывает присутствие в ней гуминовых и дубильных веществ, соединений, входящих в состав животных и растительных организмов и являющихся продуктами их жизнедеятельности и распада. Цветность воды определяется свойствами и структурой дна водоема, характером водной растительности, прилегающих к водоему почв и др. [9].

Таблица 1

Table 1

Morphometric characteristics of the Sviyaga River bays

|

Показатель Parameter |

Залив 1 Bay 1 |

Залив 2 Bay 2 |

|

Площадь, м2 Area, m2 |

3300 |

3068 |

|

Наибольшая длина, м Maximum length, m |

68,0 |

62,0 |

|

Наибольшая ширина, м Maximum width, m |

57,0 |

54,0 |

|

Наибольшая глубина, м Maximum depth, m |

4,5 |

6,0 |

|

Средняя глубина, м Average depth, m |

3,2 |

4,3 |

Таблица 2

Table 2

Organoleptic parameters of the bay water quality

|

Показатель Parameter |

Залив 1 Bay 1 |

Залив 2 Bay 2 |

|

Температура воды в момент взятия пробы, ºС Water temperature at sampling, °C Температура воды на глубине 4 м, ºС Water temperature at a depth of 4 m, °C |

24,0 17,0 |

25,0 |

|

Запах при 20 ºС качественно Smell at 20 °C, quality Запах при 20 ºС, баллов Smell at 20 °C, points |

травянистый / grassy 3 |

травянистый / grassy 3 |

|

Запах при 60 ºС качественно Smell at 60 °C, quality Запах при 60 ºС, баллов Smell at 60 °C, points |

травянистый / grassy 4 |

травянистый / grassy 4 |

|

Цветность Colour В градусах цветности Color degree |

слабо-желтая / yellowish 40,0 |

слабо-желтая / yellowish 50,0 |

|

Прозрачность, см Transparency, cm |

33,5 |

30,0 |

|

Мутность, мг/дм3 Turbidity, mg/dm3 |

29,0 |

30,5 |

Морфометрические характеристики заливов реки Свияги

Органолептические показатели качества воды заливов

Согласно полученным результатам качество воды по органолептическим показателям в летний период 2022 г. соответствовало тре- бованиям, предъявляемым к водоемам рекреационного и рыбохозяйственного назначения. Посторонних запахов (химического проис- хождения) не обнаружено; цветность находилась в пределах допустимых значений (30–70º). Параметры прозрачности и мутности также соответствовали показателям качества природной воды.

Газовый режим водоёмов во многом определяется растворимостью газа, зависимой от его природы, величины минерализации и температуры воды. Хорошо растворяется в воде углекислый газ и значительно хуже – кислород. Наличие в воде растворенного кислорода является обязательным условием для существования большинства организмов, населяющих водоемы.

Обогащение воды молекулярным кислородом происходит или за счёт фотосинтеза в зеленых растениях, или при поступлении кислорода из атмосферы. Водородный показатель (pH) является одним из важных критериев определения экологического состояния водной среды. При значительных сдвигах в кислую или щелочную сторону возрастает кислородный порог, ослабляется интенсивность дыхания гидробионтов [10].

По результатам исследований можно констатировать, что физико-химические показатели воды в заливах находятся в пределах допустимых для природных водоемов значений. Температурный максимум воды в заливах в период исследования (июль) достигал 24–26 ºС, средняя температура в течение трех летних месяцев составляла 20,5 ºС. Водородный показатель (рН) находится на уровне 8, что говорит о щелочной реакции воды, а количество растворенного в воде кислорода составляло в среднем 6,5 мг/л, что выше, чем в целом по реке Свияге [5].

На химический состав воды большое воздействие оказывают гидрологические и климатические факторы, в свою очередь интенсивность биопродукционных процессов сказывается на изменении гидрохимических показателей [3]. Особое значение для питания фитопланктона и высшей водной растительности имеют биогенные элементы – азот, фосфор, железо, кремний и др.

Азот и фосфор принадлежат к числу важнейших органогенных элементов, необходи- мых всем живым организмам. Недостаток соединений азота и фосфора снижает продуктивность водоемов. С другой стороны, избыток ряда соединений азота может служить показателем загрязнения водоема, что особенно опасно для зимующей рыбы [11].

На животные организмы существенно влияет содержание в воде микроэлементов – кобальта, марганца, меди, цинка и др. (табл. 3). Их недостаток или избыток приводит к патологии развития, отравлениям и гибели. Источниками поступления микроэлементов в организм рыб являются вода, флора и фауна водной экосистемы [12].

Цинк положительно влияет на активность половых и гонадотропных гормонов гипофиза рыб и входит в состав многих ферментов.

Особое место среди химических элементов отводится железу. У рыб в обмене железа между средой обитания и организмом, кроме желудочно-кишечного тракта, определенную роль играют жабры, плавники и кожа [13].

Медь является компонентом ряда ферментов, связанных с окислительно-восстановительными процессами. Важная функция меди в организме животного состоит в её участии в синтезе гемоглобина [14].

От биогенных элементов, обеспечивающих развитие фитопланктона, зависит продуктивность водоема. Количество кислорода, величина pH, состав и биохимическое состояние органического вещества, а также компоненты солевого состава – это следствие жизнедеятельности организмов, т.е. результат интенсивности биопродукционных процессов [9, 15].

Для определения продукции органического вещества в водоеме могут быть использованы данные биохимического потребления кислорода. Определению этого показателя следует уделять большое внимание, так как БПК дает представление о количественном содержании в воде нестойкого, быстро окисляющегося органического вещества [15].

Показатели гидрохимического анализа воды исследуемых заливов представлены в табл. 3.

Таблица 3

Table 3

Hydrochemical composition of Sviyaga River bay water

|

Показатель Parameter |

Единицы измерения Units |

Залив 1 Sample Values (Bay 1) |

Залив 2 Sample values (Bay 2) |

Технологическая норма Technology based standard |

Допустимые значения Threshold limit value |

|

Аммоний-ион Ammonium ion |

мг/дм3 mg/dm3 |

менее 0,1 <0.1 |

менее 0,1 <0.1 |

0,5 |

1,0 |

|

Сульфат-ион Sulfate ion |

мг/дм3 mg/dm3 |

90±14 |

90±14 |

100 |

100 |

|

БПК 5 Biochemical oxygen demand (BOD 5 ) |

МгО 2 /дм3 mgО 2 /dm3 |

60±8 |

60±8 |

1–6 |

6 |

|

БПК 20 Biochemical oxygen demand (BOD 20 ) |

МгО 2 /дм3 mgО 2 /dm3 |

43±6 |

72±9 |

4–9 |

до 15 up to 15 |

|

Взвешенные вещества Suspended solids |

мг/дм3 mg/dm3 |

11±1 |

12±1 |

до 10 up to 10 |

30 |

|

Химическое потребление кислорода Chemical oxygen demand |

мг/дм3 mg/dm3 |

43±9 |

74±15 |

до 15 up to 15 |

30 |

|

Окисляемость перманганатная Permanganate value |

мг/дм3 mg/dm3 |

11±1 |

50±5 |

10–15 |

30 |

|

Нитрит-ион Nitrite ion |

мг/дм3 mg/dm3 |

0,30±0,08 |

0,35±0,10 |

0,2 |

не более 0,3 no more than 0.3 |

|

Нитрат-ион Nitrate ion |

мг/дм3 mg/dm3 |

1,02±0,18 |

1,34±0,24 |

0,2–1 |

3,0 |

|

Нефтепродукты Petroleum products |

мг/дм3 mg/dm3 |

0,12±0,04 |

0,23±0,08 |

0,05 |

0,05 |

|

Медь Copper |

мг/дм3 mg/dm3 |

0,0029±0,0012 |

0,0028±0,0012 |

0,001 |

0,001 |

|

Хром общий Chrome |

мг/дм3 mg/dm3 |

менее 0,01 <0.01 |

менее 0,01 <0.01 |

0,1 |

0,1 |

|

Цинк Zinc |

мг/дм3 mg/dm3 |

0,0126±0,0038 |

0,028±0,006 |

0,01 |

0,01 |

|

Железо Iron |

мг/дм3 mg/dm3 |

0,30±0,07 |

0,34±0,08 |

до 2 up to 2 |

2–5 |

|

Кадмий Cadmium |

мг/дм3 mg/dm3 |

менее 0,001 <0.001 |

менее 0,001 <0.001 |

0,01 |

0,01 |

|

Свинец Lead |

мг/дм3 µg/dm3 |

2,61±1,04 |

1,92±0,77 |

0,1 |

0,1 |

Гидрохимический состав воды исследуемых заливов реки Свияги

Полученные в ходе исследований данные показали наличие процессов органического загрязнения заливов реки Свияги: уровень БПК5, имеющий одинаковое значение в про- бах воды обоих заливов, превышал допустимые значения в 10 раз. Показатели БПК20 в заливах также превышали допустимые значения, причем в пробе воды второго залива уровень БПК20 составил 72 мг О2/дм3, что в 1,6 раза выше, чем в первом заливе, и более чем в 8 раз выше ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. Уровень БПК20 первого залива превышал ПДК более чем в 4 раза.

Концентрация ХПК в воде первого залива Свияги превышала ПДК в 4 раза, тогда как во втором – в 8 раз. Показатели, полученные в ходе нашего исследования, согласуются с результатами официального мониторинга реки Свияги, проводимого в период 2017–2021 гг.: максимальная концентрация БПК 5 достигла 3,9 ПДК, максимальные значения ХПК – 2,9 ПДК [4, 5].

Высокие концентрации БПК 20 и ХПК в пробах воды второго залива являются показателем процессов заболачивания.

Органическое загрязнение второго залива подтверждается высоким уровнем перманганатной окисляемости, который в 1,6 раза выше уровня ПДК. В пробах воды из второго залива наблюдается небольшое превышение нитрит- и нитрат-ионов, что также свидетельствует об органическом загрязнении водоема.

Необходимо отметить, что в исследуемых водоемах обнаружено повышенное содержание нефтепродуктов, причем значение дан- ного показателя в пробах воды второго залива в 1,9 раза превышает значение первого. Вместе с тем концентрация нефтепродуктов в заливе 1 превышает уровень ПДК в 2,4 раза, ав заливе 2 – в 4,6 раза.

Результаты также показали присутствие в пробах воды исследуемых водоемов тяжелых металлов, при этом концентрация некоторых из них превышает ПДК в несколько раз. Так, количество меди в пробах воды из первого залива превышает допустимые параметры в 2,9 раза, в пробах второго залива – в 2,8 раза. Содержание цинка в первом заливе больше ПДК в 1,2 раза, во втором водоеме – в 2,8 раза. Концентрация свинца в пробах из первого залива выше допустимых значений в 26,1 раза, в пробах воды из второго залива – в 19,2 раза.

В условиях нарастающей антропогенной нагрузки на водоемы в черте города и в пригородной зоне необходим мониторинг факторов биологического загрязнения. Важно проводить оценку уровня бактериального загрязнения, являющегося информативным показателем процессов, протекающих в водной экосистеме.

Следующим этапом работы было исследование уровня биологического загрязнения вод заливов.

Результаты анализа микробиологического исследования водоемов представлены в табл. 4.

Таблица 4

Table 4

Microbiological parameters of the Sviyaga river bay

|

Штаммы микроорганизмов Microbial strain |

Единицы измерения Units |

Залив 1 Sample Values Bay 1 |

Залив 2 Sample Values Bay 2 |

НД на методы испытаний Test assessment reference |

Допустимые значения Permissible value |

|

Общее микробное число Total microbial count |

КОЕ в 1 см3 CFU, per 1 cm3 |

316 |

220 |

МУК 4.2.1884-04 Guidelines 4.2.1884-04 Sanitary and microbiological analysis of drinking water |

не более 50 no more than 50 |

|

Общие колиформные бактерии Total coliforms |

КОЕ в 100 см3 CFU, per 100 cm3 |

240 |

240 |

не более 500 no more than 500 |

|

|

Escherichia coli |

КОЕ в 100 см3 CFU, per 100 cm3 |

62 |

23 |

отсутствие в 1000 мл absent in 1000 ml |

Микробиологические параметры заливов реки Свияги

Результаты проведенного бактериологического исследования проб воды из двух заливов Свияги свидетельствуют о выраженном органическом загрязнении.

Общее микробное число превышает допустимые значения более чем в 6 раз в пробе воды первого залива и в 4 раза в пробе воды второго залива. Наличие в пробе воды кишечной палочки в количестве 62 КОЕ в 100 см3 (залив 1) и 23 КОЕ в 100 см3 (залив 2) свидетельствует о загрязнении водоема неочищенными фекальными стоками, которые из залива в результате водообмена поступают в воды реки Свияги. К сожалению, в ежегодных докладах по результатам мониторинга Свияги уровень биологического загрязнения не приводится. Такое интенсивное загрязнение происходит в результате канализационных сбросов садоводческих товариществ, расположенных по берегам реки. Назрела объективная необходимость проведения мероприятий по обеззараживанию воды в заливах.

Одним из биологических методов оценки качества воды является сапробиологический анализ. Он выявляет загрязнение окружающей среды (уже состоявшееся или происходящее) по функциональным характеристикам видов и экологическим характеристикам сообществ организмов.

В качестве индикатора нами был выбран фитопланктон, выступающий первым звеном в трофической цепи и во многом определяющий структуру и функционирование водной экосистемы. Фитопланктон играет важную роль в создании первичного органического вещества водного сообщества. Он остро реагирует на изменения экологии водоемов, а его состав и обилие характеризуют их санитарное состояние. Водоросли выступают в качестве биоиндикатора и способны фиксировать незначительные изменения в экосистеме, которые нельзя обнаружить другими методами. Состояние фитопланктона во многом определяет экологическое состояние водоемов [16, 17].

Высшие водные растения, как отмечает Д.А. Фролов [3], являются неотъемлемым средообразующим компонентом водных экосистем, поскольку относятся к автотрофным организмам, создающим первичную пищевую продукцию в результате своей фотосинтетической деятельности. Именно поэтому водные растения играют ведущую (энергетическую) роль в функционировании водных экосистем и во многом обусловливают структуру биотического сообщества водоема [8].

В водных экосистемах растения выполняют ряд жизненно важных экологических функций: фильтрационную, окислительную, минерализационную, детоксикационную, биоцидную, аккумуляционную (накопление радиоактивных и прочих элементов, тяжелых металлов) и ряд других. Растения не только формируют и обусловливают качество вод в водоемах, но и определяют накопление и круговорот химических элементов в биоте и донных отложениях (метаболическая функция) [18, 19].

Флористический список растений реки Свияги представлен в табл. 5.

Наличие по береговой линии трех видов ивы (рис. 3) свидетельствует о том, что заливы реки имеют слабую проточность. На линии водораздела при увеличении проточности наблюдается произрастание ольхи черной.

Таблица 5

Table 5

Floristic list of plants growing along the Sviyaga River bank

|

Деревья и кустарники Trees and shrubs |

Прибрежно-водные (50 см от берега в водоем) Semi-aquatic (50 cm from the bank into the reservoir) |

|

Ольха черная ( Alnus glutinosa ) European alder ( Alnus glutinosa ) |

Тростник обыкновенный ( Phragmite saustralis ) Common reed ( Phragmite saustralis ) |

|

Ива трехтычинковая ( Salix triandra ) French willow ( Salix triandra ) |

Рогоз широколистный (единично) ( Týpha latifólia ) Broadleaved cattail ( Týpha latifólia ) |

|

Деревья и кустарники Trees and shrubs |

Прибрежно-водные (50 см от берега в водоем) Semi-aquatic (50 cm from the bank into the reservoir) |

|

Ива серая ( пепельная ) ( Salix cinerea ) Gray willow ( Salix cinerea ) |

Камыш лесной ( Scirpus sylveticus ) (мало) Woodland bulrush ( Scirpus sylveticus ) (few) |

|

Ива ко́зья, или бреди́на ( Sálix cáprea ) Goat willow ( Sálix cáprea ) |

Роголистник темно-зеленый ( Ceratophyllum demersum ) (мозаично) Hornwort ( Ceratophyllum demersum ) (mosaic community) |

|

Клен американский (ясенели́стный) ( Acernegúndo ) Maple ash (Acer negundo) |

Осока береговая (прибрежная) ( Carex riparia ) Greater pond sedge ( Carex riparia ) |

|

Лох узколистный ( Elaeá gnusangustifólia ) Russian olive ( Elaeágnus angustifólia ) |

Осока острая ( Carex acuta ) Acute sedge ( Carex acuta ) |

|

Осока вздутая ( Carex rostrata ) Bottle sedge ( Carex rostrata ) |

|

|

Кубышка желтая ( Nuphar lutea ) (редко) Yellow water-lily ( Nuphar lutea ) (rare) |

|

|

Рдест гребенчатый ( Stuckenia pectinata ) Sago pondweed ( Stuckenia pectinata ) |

Флористический список растений береговой линии реки Свияги

Рис. 3. Растительность правого берега реки Свияги

Fig. 3. Vegetation of the right bank of the Sviyaga River

Наличие в флористическом списке таких информативных видов, как кубышка желтая, тростник обыкновенный, роголистник темнозеленый, говорит о том, что залив исследуемой реки находится на начальной стадии заболачивания. Для этих видов характерно обитание в водоеме с небольшим уровнем эвтрофикации [15, 16].

О начальном этапе заболачивания свидетельствует и появление растений – индикаторов органического загрязнения – трех видов осок, рогоза широколистного, разрастание роголистника темно-зеленого.

В ходе исследования нами обнаружены и реликтовые растения, например овсяница луговая (Festuca pratensis), по Д.А. Фролову вхо- дящая в состав ландшафтного ядра экологической стабилизации бассейна реки Свияги [3].

Наблюдения показали активное развитие на подводных предметах (камни и ветки) перифитона.

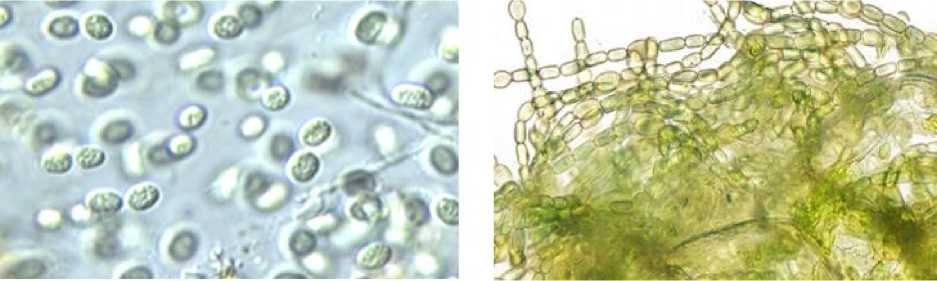

В ходе исследования в пробах воды обоих заливов было обнаружено 19 видов фитопланктона, 8 из которых относятся к организмам β-мезосапробной зоны (Aphanothe cec-lathrata, Eudorinae legans, Eudorinasp., Dictyo-sphaerium pulchelum, Scenedesmus quadricau-da, Anabaena lemmermanii, Anabaena flosaq- uae, Anabaena hassalii), 3 – к организмам оли-госапробной зоны (Asterione llaformoza, Epithemia turgid, Ceratium hirundinella), остальные – к переходящим зонам o-β, o-α, α-β.

В условиях массового цветения воды происходит чрезмерное увеличение численности сине-зелёных водорослей, которые могут вызывать защелачивание воды (pH>8), что является неблагоприятным для любого вида гидробионтов.

Доминирующие виды: Aphanothe ceclath-rata, Anabaena lemmermanii – представлены на рис. 4.

а

б

Рис. 4. Представители фитопланктона реки Свияги: а) Aphanothe ceclathrata ; б) Anabaena lemmermanii

Fig. 4. Phytoplankton of the Sviyaga River: a) Aphanothe ceclathrata ; b) Anabaena lemmermanii

Согласно полученным данным значение индекса сапробности составляет 1,82, т.е. вода на данных участках оценивается как β-мезоса-пробная, соответственно, класс качества воды – третий – вода умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая).

Результаты флористических исследований заливов реки Свияги согласуются с данными других авторов [3, 8, 10].

При оценке водоема на пригодность к рыбохозяйственному использованию учитывалось, что лучшей кормовой базой являются зеленые водоросли и некоторые диатомовые. При преобладании колоний сине-зелёных водорослей пищевая ценность планктона снижается [16].

Для повышения трофности водоема целесообразно развитие зеленых, а не сине-зелёных водорослей. Зеленые водоросли, являясь аэробными организмами, лучше развиваются в проточной воде. Таким образом, аэрация необходима не только для выращивания рыбы, но и для высокого развития кормовой базы (фитопланктона) [16, 19].

Количественные показатели доминирующих видов фитопланктона представлены в табл. 6.

Анализ состава проб продемонстрировал, что преобладающие организмы в заливах реки Свияга – β-мезосапробы (48 %). Такие доминирующие виды не требовательны к условиям среды.

Таблица 6

Table 6

|

Вид фитопланктона Type of phytoplankton |

Численность, тыс. кл./л Number, thousand kl/l |

% от общей численности % of the total number |

|

Anabaena lemmermanii |

896,0 |

29,4 |

|

Aphanothece clathrata |

856,8 |

24,2 |

|

Fragilaria crotonensis |

536,7 |

18,9 |

Виды-доминанты летнего фитопланктона исследуемого водоема Dominant species of summer phytoplankton in the studied reservoir

Обсуждение. Актуальность экологических исследований ульяновских заливов реки Свияги продиктована тем, что заливы являются популярными местами отдыха и зонами рыбалки. В последние годы население также использует заливы реки Свияги для рыбоводства, выращивая рыбу в садках.

Мониторинг загрязнителей реки Свияги, проводимый Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Управлением по охране окружающей среды администрации г. Ульяновска, ежегодно выявляет высокий уровень поллютантов разных классов [4, 5].

По данным официального мониторинга [4, 5], содержание меди в реке Свияге колеблется от 1,1 ПДК до 9,9 ПДК [4]. В заливах уровень загрязнения медью составляет 2,8–2,9 ПДК.

В заливах зафиксированы повышенные концентрации цинка и свинца. Уровень цинка в первом заливе превышает ПДК в 1,2 раза, а во втором – в 2,8 раза. Данные о содержании этих тяжелых металлов в водах реки в официальных отчетах не публиковались.

Содержание свинца в пробах воды из первого залива составляет 26,1 ПДК, а в пробах воды второго залива –19,2 ПДК. Содержание хрома и кадмия находится в пределах ПДК.

В водах реки Свияги фиксируется незначительное повышение уровня нефтепродуктов. В 2021–2022 гг. этот показатель составил 1,2 ПДК. В водах заливов уровень загрязнения нефтепродуктами выше. Содержание нефте- продуктов в заливе 1 превышает уровень ПДК в 2,4 раза, ав заливе 2 – в 4,6 раза.

Среднегодовое содержание БПК 5 в водах Свияги, по результатам мониторинга, превышало норму и составляло 1,5–1,6 ПДК [3, 4]. В водах обоих заливов уровень БПК 5 был выше и превышал ПДК в 10 раз.

В водах реки Свияги зафиксировано повышенное содержание железа. В разные периоды оно составляло от 1,1 ПДК до 21,1 ПДК [4, 5]. В 2018 г. этот показатель был выше ПДК в 3,2 раза, в одной из точек составлял 21,1 ПДК, а в 2021–2022 гг. уровень загрязнения составил 2,1 ПДК. В обоих заливах уровень железа не превышал ПДК.

Спектр и уровень загрязнителей обоих заливов является отражением процессов, протекающих в Свияге, поскольку водообмен делает заливы частью экосистемы реки. Однако в силу недостаточной проточности отдельные поллютанты в заливах аккумулируются.

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области для наполнения регионального рыбного рынка проявляет интерес к оценке пригодности заливов Свияги для рыбохозяйственного использования. Проведенные исследования показали, что использование акватории обоих заливов в рыбохозяйственных целях возможно только после их очистки. Традиционно для очистки водных источников используют природные коагулянты, сорбенты и ионообменные материалы естественного про- исхождения. Для очистки заливов целесообразно использование цеолитов ульяновского месторождения, которые не только высокоэффективны, но и доступны по цене. Цеолиты в результате ионообменных процессов поглощают из воды аммонийный азот, тяжелые металлы, другие вещества и соединения [20].

Проведенные исследования показали, что для заливов Свияги характерны те же поллютанты, что и для официальных точек мониторинга, проводимого Управлением по охране окружающей среды г. Ульяновка и Министерством природных ресурсов РФ [4, 5].

Проведенные нами микробиологические исследования обнаружили высокий уровень загрязнения вод заливов кишечной палочкой, что обусловлено канализационными стоками прилегающих садоводческих товариществ.

Сапробиологический анализ показал, что биотопы заливов являются β-мезосапробной зоной, для которой характерно преобладание окислительных процессов над восстановительными. Вода в заливах, как показали наши результаты, загрязнена не в меньшей мере, чем в контрольных точках мониторинга вод Свияги [4, 5].

Следует обратить внимание, что в заливах прибрежная зона является β-мезосапробной, а точки в центрах заливов характеризуются как α-мезосапробные, что свидетельствует о наличии процессов естественного самоочищения, подавляемых недостаточно активным водообменом заливов с рекой Свиягой.

В составе фитопланктона идентифицированы представители 19 видов. Наибольшее видовое разнообразие присуще диатомовым и сине-зеленым водорослям. Сине-зеленые водоросли представлены главным образом Anabaena lemmermannii , Anabaena flos-aquae , Microcystis aeruginosa . Наиболее обильные диатомовые водоросли – Fragilaria crotonensis и Asterionella formosa . Наиболее многочисленный вид зеленых водорослей – Coenococcus planctonicus. Видовой состав фитопланктона свидетельствует о неблагоприятном развитии экосистемы, накоплении органических веществ в результате гибели макрофитов.

Результаты проведенных нами анализов не противоречат данным других авторов, по- лученных при исследовании фитоценоза реки Свияги [3, 14, 18].

Было установлено, что для обоих ульяновских заливов Свияги характерны процессы заболачивания. В связи с этим необходимо разработать комплекс мер по очистке заливов для их использования в рыбохозяйственных целях.

Заключение. Ульяновские заливы являются частью экосистемы реки Свияги, и для них характерны те же процессы, что и для экосистемы в целом. Однако выявлена и локальная специфика экологических процессов, протекающих в заливах. Очевидно, что проточность заливов недостаточно высока, поскольку уровень большинства поллютантов, в частности тяжелых металлов, в заливах выше, чем в самой реке Свияге, что свидетельствует об их аккумуляции. Источников загрязнения тяжелыми металлами рядом с заливами нет. Тяжелые металлы могут поступать в залив только с водами Свияги.

По берегам заливов выявлены источники антропогенного загрязнения и садоводческие товарищества, население которых на водной и наземной территориях использует транспортные средства, работающие на бензине (моторные лодки, водные мотоциклы, автомобили). В результате воды заливов характеризуются высоким уровнем загрязнения нефтепродуктами. Загрязнение нефтепродуктами заливов значительнее, чем реки Свияги.

Показатели загрязнения кишечной палочкой в водах заливов выше, чем в самой реке, поскольку в заливы сбрасывают стоки прилегающие садовые товарищества. Все эти биотические и абиотические факторы создают напряженную экологическую обстановку в заливах.

Анализ видового состава водной и прибрежно-водной растительности, показатели БПК и ХПК привели нас к заключению, что в заливах проявляются процессы заболачивания. Уровень эвтрофикации в заливах низкий. О характере развития процесса свидетельствует наличие в видовом составе информативных видов: кубышки желтой, тростника обыкновенного, роголистника темно-зеленого. Для них характерно обитание в водоеме с невысоким уровнем эвтрофикации. О на- чальном этапе заболачивания свидетельствует также небольшая численность растений – индикаторов чистоты водоемов и появление видов – индикаторов органического загрязнения (4 видов осок, рогоза широколистного, разрастание роголистника темно-зеленого).

В заливах отмечается небольшая степень ацидофильности, о чем свидетельствует произрастание хвоща приречного, роголистника темно-зеленого и щавеля прибрежного.

По уровню развития фито- и бактериопланктона заливы реки Свияги относятся к водоемам мезотрофного типа. По результатам исследования фитопланктона значение индекса сапробности составляет 1,82 и свидетельствует о том, что вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно, класс качества воды третий – загрязненная.

При проведении гидрохимических исследований произведена оценка показателей качества воды на соответствие нормативным требованиям для природных водоемов. Экологическое состояние заливов показывает, что для развития в них аквакультуры необходимо исключить попадание в воды канализационных стоков садовых товариществ и запланировать проведение мероприятий по очистке заливов от органических и химических загрязнений. Для очистки от этих поллютантов с высокой эффективностью используются цеолиты [20].

В итоге необходимо заключить, что в целях рыбохозяйственного и рекреационного использования заливов реки Свияги необходимо разработать систему действенных мероприятий, способных остановить процессы загрязнения и заболачивания.

Список литературы Оценка экологических процессов в ульяновских заливах реки Свияги

- Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Валетдинов А.Р. Условия формирования стока реки Свияга. Сборник научных трудов Института проблем экологии и недропользования АН РТ. Казань; 2014: 379-392.

- РомановаЕ.М., РомановВ.В., ИгнаткинД.С., ЛюбомироваВ.Н. Оценка экологического состояния малых рек Ульяновской области. Концепт. 2016; 15: 2396-2400.

- Фролов Д.А. Структура экологического каркаса бассейна реки Свияги. Самарский научный вестник. 2017; 6 (4): 84-87.

- Управление по охране окружающей среды администрации города Ульяновска. Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды города Ульяновска в 2018 году». 2018. URL: http:// ulmeria.ru/sites/default/files/subgov/files/2020/06/01/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90 %D0%94%202018.docx (дата обращения: 04.09.2023).

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды на территории Ульяновской области за 2021 год. 2021. URL: https:// www.meteorf.gov.ru/upload/iblock/943/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%202021_% D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (дата обращения: 04.09.2023).

- Рысаева И.А. Анализ водохозяйственной деятельности в бассейне р. Свияга. Журнал экологии и промышленной безопасности. 2015; 1-2: 21-23.

- Кургаева А.В., Климентова Е.Г. Экологическая оценка состояния реки Свияга и реки Сызранка в пределах Ульяновской области по органолептическим и химическим показателям, а также методом биоиндикации. Актуальные проблемы современной экологии и экологического образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ульяновск; 2015.

- Фролов Д.А. Экологический каркас бассейна реки Свияги как основа системного подхода в изучении растительных сообществ. Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2014; 19: 1608-1610.

- Благовещенский В.В., Пчелкин Ю.А., Раков Н.С. Определитель растений Среднего Поволжья. Ленинград: Наука; 1984. 392.

- Лупанова И.Е. Экологический мониторинг качественных показателей природной воды реки Волхов. Научные вести. 2020; 10 (27): 139-146.

- Ваганова Е.С. Сезонная динамика распределения тяжелых металлов в компонентах малых рек Ульяновской области. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011; 2: 29-34.

- Кияткин Д.Ю., Дронин Г.В. Анализ гидрохимического состояния поверхностных вод малых рек Ульяновской области: 1. Свияга. Теоретические проблемы экологии и эволюции. Качество воды и водные биоресурсы (VII Любищевские чтения): материалы международных научных чтений. Тольятти; 2020: 72-77.

- Рысаева И.А. Оценка качества вод бассейна р. Свияга в пределах Республики Татарстан. Журнал экологии и промышленной безопасности. 2016; 1 (65): 40-43.

- Валиев В.С., Шамаев Д.Е., Хасанов Р.Р., Иванов Д.В., Шагидуллина Р.А., Шагидуллин Р.Р. Алгоритмы интерпретации показателей качества поверхностных вод. Российский журнал прикладной экологии. 2022; 1 (29): 23-30.

- ГолунковЮ.В., Салтыков А.В., БогдановаР.А., Базаров А.А., МочаловаЕ.В. Проблемы малых водных объектов на урбанизированных территориях (на примере р. Свияга в пределах г. Ульяновска). Проблемы региональной экологии. Ульяновск; 2007; 5: 18-22.

- Буркова Т.Н., Тарасова Н.Г. Изменение фитопланктона р. Свияга от истока до устья в летний период 2016 г. Волга и ее жизнь: тезисы докладов Всероссийской конференции. Москва; 2018: 14.

- Саблин С.Г. Результаты ихтиологического обследования верхнего и среднего течения реки Свияги в 2014 году. Природа Симбирского Поволжья: материалы XVI межрегиональной научно-практической конференции. Ульяновск; 2014: 184-187.

- Ваганова Е.С., Давыдова О.А., Климов Е.С. Динамика загрязнения водных объектов промышленными стоками на примере р. Свияга, г. Ульяновск. Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Технические науки. 2009; 2 (150): 98-100.

- Ваганова Е.С., Давыдова О.А. Оценка самоочищения водных экосистем от тяжелых металлов (на примере малых рек Ульяновской области). Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011; 13 (5-2): 147-150.

- Аббасов И.М.О., Нагиев Н.Г.О., Мамедов В.Н.О., Аскерова А.Г.К. Адсорбирующие и активирующие свойства цеолита. Вестник науки и творчества. 2023; 1 (83): 25-27.