Оценка экологических рисков для территорий Калужской области, загрязнённых после Чернобыльской аварии

Автор: Антохина В.А., Максимова О.А., Бурякова А.А., Крышев И.И.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.27, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценка экологических рисков на территориях Калужской области, загрязнённых в результате выпадения радиоактивных осадков после аварии на ЧАЭС. В отличие от концепции радиационного риска для человека методология оценки экологических рисков основана на эмпирическом принципе порогового действия ионизирующей радиации для биоты, подтверждённого многочисленными экспериментальными данными. Экологический риск для биоты представляет собой не стохастическую величину, а безразмерный коэффициент опасности, нормируемый на значение экологически безопасного порогового уровня облучения организмов. В качестве исходных данных использовали плотность загрязнения почвы Калужской области 137Cs, 90Sr и 239,240Pu из базы данных «Чернобыль», созданной в НПО «Тайфун». Расчёт мощности дозы облучения биоты и экологических рисков выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Росгидромета Минприроды России и МКРЗ в Публикации 108. Максимальную плотность загрязнения почвы «чернобыльскими» радионуклидами в мае 1986 г. оценивали по данным измерений и расчётным изотопным отношениям. В качестве референтных организмов биоты были выбраны: сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ), клевер луговой ( Trifolium pratense ), дождевой червь обыкновенный ( Lumbricus terrestris ), медоносная пчела ( Аpis melliféra ), уж обыкновенный ( Natrix natrix ), кряква ( Anas platyrhynchos ), рыжая полёвка ( Myodes glareolus ), лось ( Alces alces ). Экологические риски рассчитаны для следующих ситуаций: максимальное облучение наземной биоты на наиболее загрязнённой территории Калужской области с учётом радионуклидов 137Cs, 134Cs, 131I, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce в мае 1986 г.; многолетнее облучение биоты долгоживущими радионуклидами цезия и стронция в окрестностях с. Ловатянка Хвастовичского района Калужской области (1988-2017 гг.); уровни облучения наземной биоты в окрестностях населённых пунктов 15 районов Калужской области на 01.01.2017 г. По расчётным оценкам максимальная мощность дозы облучения референтных организмов на загрязнённых радионуклидами участках Калужской области составляла в ранний поставарийный период 0,19-0,46 мГр/сут и была ниже величины экологически безопасного уровня облучения (БУОБ). Для растений и беспозвоночных почвы основной вклад в дозу вносили радионуклиды в почве, для большинства позвоночных наряду с внешним облучением от почвы значительный вклад в формирование дозы вносило внутреннее облучение инкорпорированными радионуклидами. В начальный период наиболее высокие радиационные риски были характерны для позвоночных и сосны с более низким уровнем безопасного облучения по сравнению с травянистой растительностью и беспозвоночными животными. Основную дозовую нагрузку при облучении референтных организмов обеспечивали радионуклиды 131I, 140Ba+140La. Для позвоночных организмов больший вклад в дозу внесли радионуклиды цезия, а для растений и беспозвоночных почвы - 140Ba+140La. Доза от короткоживущих радионуклидов составляла 30-80% в мае 1986 г. По мере распада короткоживущих радионуклидов основное значение в формировании экологического риска на загрязнённых территориях приобретал 137Cs. В настоящее время практически на всех участках Калужской области, загрязнённых в 1986 г., уровни радиационного экологического риска значительно ниже рекомендованных уровней, обеспечивающих сохранение благоприятной окружающей среды. Результаты исследования и предложенные рекомендации могут быть использованы для изучения динамики экологических рисков и планирования радиоэкологического мониторинга на территориях, пострадавших в результате крупномасштабного радиоактивного загрязнения.

Экологический риск, чернобыльская авария, калужская область, биота, референтные виды, почва, радионуклиды, мощность дозы облучения, экологически безопасный уровень облучения - буоб, радиоэкологический мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/170171434

IDR: 170171434 | УДК: 621.039.586:614.876(470.318) | DOI: 10.21870/0131-3878-2018-27-3-42-54

Текст научной статьи Оценка экологических рисков для территорий Калужской области, загрязнённых после Чернобыльской аварии

Авария на Чернобыльской АЭС привела к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды, значительному социально-экономическому ущербу, заставила по-новому оценить проблемы надёжности и экологической безопасности объектов использования атомной энергии. В большинстве случаев на территории аварийного чернобыльского следа дозы облучения объектов биоты оказались выше по сравнению с дозовыми нагрузками на человека [1]. В этой связи значительный интерес представляет актуальная проблема разработки и практической реализации методологии анализа радиационной безопасности окружающей среды на основе оценки экологических рисков. Особенностью такой методологии является переход от множества параметров радиационной обстановки к единому интегральному показателю качества окружающей среды – уровню риска [2]. Это позволяет сравнивать на единой методической основе различные радиационно опасные события, производить ранжирование загрязнённых территорий, оптимизировать мониторинг радиационной обстановки.

Следует отметить отличие концепции радиационного риска для человеческой популяции и экологического риска для биоты. Концепция риска для человека основана на гипотетическом постулате стохастического беспорогового действия [3, 4], тогда как экологические риски оцениваются на основе эмпирического принципа порогового действия ионизирующей радиации, подтверждённого многочисленными экспериментальными данными [5-7]. При этом рассматриваются детерминированные, а не стохастические эффекты, релевантными предложено считать следующие типы эффектов для организмов биоты: увеличение заболеваемости, ухудшение репродуктивности, снижение продолжительности жизни. В отличие от радиационного риска для человека экологический риск для биоты представляет собой не стохастическую величину, а безразмерный коэффициент опасности, нормируемый на значение экологически безопасного порогового уровня облучения референтных организмов.

Целью настоящего исследования является оценка экологических рисков для территорий Калужской области, загрязнённых после аварии на Чернобыльской АЭС. Рассматриваются следующие задачи: оценка мощности дозы облучения и уровня экологического риска на наиболее загрязнённых участках территории области в мае 1986 г., анализ многолетней динамики облучения биоты долгоживущими радиоизотопами чернобыльского происхождения, оценка современных уровней облучения наземной биоты и экологического риска в окрестностях населённых пунктов 15 районов Калужской области.

Материалы и методы

В качестве исходных данных для оценки экологических рисков для территорий Калужской области, загрязнённых после чернобыльской аварии, использовались данные обследования, приведённые в публикациях [8, 9] и базы данных «Чернобыль» ФГБУ «НПО «Тайфун».

На территории Калужской области 562 населённых пункта из 15 районов в различной степени загрязнены радионуклидом 137Cs в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Самыми загрязнёнными районами Калужской области являются Жиздринский, Хвастовичский и Ульяновский. К настоящему времени только в Хвастовичском и Ульяновском районах остались 7 населённых пунктов со средним уровнем загрязнения более 185 кБк/м2 (5 Ки/км2).

В 8 районах области 188 населённых пунктов имеют средние уровни более 37 кБк/м2 (1 Ки/км2). Это Думиничский, Жиздринский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский, Мещов-ский, Хвастовичский и Ульяновский районы. В Кировском районе имеются 2 населённых пункта со средними уровнями загрязнения 137Cs, близкими к 37 кБк/м2.

В настоящее время, одним из самых загрязнённых населённых пунктов Калужской области можно считать с. Ловатянка Хвастовичского района со средним уровнем загрязнения 137Cs – 244 кБк/м2 (6,6 Ки/км2).

Оценки экологических рисков производились для следующих ситуаций:

-

- максимальные уровни облучения наземной биоты на наиболее загрязнённой территории Хвастовичского района с учётом 137Cs, 134Cs, 131I, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce (май 1986 г.);

-

- многолетняя динамика облучения биоты долгоживущими радиоизотопами цезия и стронция в окрестностях с. Ловатянка Хвастовичского района;

-

- современные уровни облучения наземной биоты в окрестностях населённых пунктов различных районов Калужской области.

Максимальные значения плотности загрязнения почвы «чернобыльскими» радионуклидами в мае 1986 г., оцененные по данным наблюдений и расчётным изотопным отношениям [8], приведены в табл. 1. В ранний поставарийный период заметный вклад в загрязнение территории дальнего чернобыльского следа наряду с долгоживущими радиоизотопами цезия вносили относительно короткоживущие радионуклиды (131I, 140Ba, 103Ru, 141Ce). Содержание долгоживущего 90Sr в почве в окрестностях с. Ловатянка Хвастовичского района Калужской области было в 50 раз ниже по сравнению с 137Cs. Содержание в почве 239,240Pu составляло 0,12 кБк/м2, что в 125 раз ниже по сравнению с 90Sr.

Таблица 1 Оценка максимальных уровней плотности загрязнения территории Калужской области «чернобыльскими» радионуклидами, май 1986 г.

|

Радионуклид |

Период полураспада |

Плотность загрязнения почвы, кБк/м2 |

|

137 Cs |

30 лет |

740 |

|

134 Cs |

2,06 лет |

370 |

|

8,04 суток |

2470 |

|

|

140 Ba |

12,7 суток |

470 |

|

95 Zr |

64,0 суток |

95 |

|

103 Ru |

39,3 суток |

1030 |

|

106 Ru |

1,01 лет |

350 |

|

141 Ce |

32,5 суток |

540 |

|

144Ce |

284 суток |

180 |

|

90 Sr |

29,1 лет |

15 |

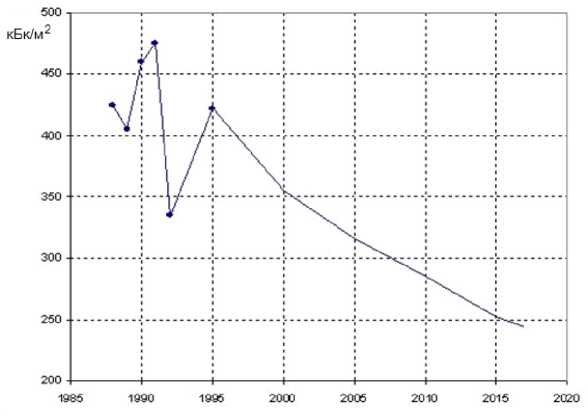

По мере распада короткоживущих радионуклидов основной вклад в загрязнение почвы на загрязнённых территориях Калужской области стал вносить 137Cs. Динамика содержания 137Cs в почве в окрестностях с. Ловатянка Хвастовичского района представлена на рис. 1.

Современные данные о плотности загрязнения почвы 137Cs в окрестностях населённых пунктов различных районов Калужской области представлены в табл. 2.

Таблица 2

Плотность загрязнения почвы 137Cs в окрестностях населённых пунктов различных районов Калужской области по состоянию на 01.01.2017 г.

|

Район |

Плотность загрязнения почвы, кБк/м2 |

|

|

средняя |

максимальная |

|

|

Бабынинский |

11±3 |

20±5 |

|

Боровский |

2±1 |

4±1 |

|

Думиничский |

13±2 |

50±19 |

|

Жиздринский |

54±8 |

141±23 |

|

Кировский |

19±3 |

36±8 |

|

Козельский |

17±4 |

46±9 |

|

Куйбышевский |

22±2 |

45±4 |

|

Людиновский |

32±4 |

68±6 |

|

Малоярославецкий |

2±1 |

4±1 |

|

Мещовский |

12±4 |

39±5 |

|

Перемышльский |

9±3 |

24±4 |

|

Сухиничский |

5±2 |

19±5 |

|

Ульяновский |

96±10 |

207±21 |

|

Хвастовичский |

46±11 |

183±38 |

|

Юхновский |

5±2 |

7±2 |

Рис. 1. Динамика средней плотности загрязнения почвы в окрестностях с. Ловатянка Хвастовичского района Калужской области, кБк/м2.

Звездочками отмечены данные экспедиционных обследований.

В соответствии с рекомендациями МКРЗ [5] оценка экологического риска производилась по формуле:

R= j

D j

RD ,

где D j – мощность дозы облучения j -го референтного объекта биоты, Гр/сут; RD – контрольный уровень экологически безопасного облучения организмов биоты (БУОБ), равный 1 мГр/сут для млекопитающих, позвоночных животных и сосны, и 10 мГр/сут для организмов растительного мира (кроме сосны) и беспозвоночных животных.

В качестве референтных организмов для загрязнённых радионуклидами территорий Калужской области в соответствии с [10] были выбраны следующие виды.

Млекопитающие: лось ( Alces alces ), рыжая полёвка ( Myodes glareolus ).

Птицы: кряква ( Anas platyrhynchos ).

Пресмыкающиеся: уж обыкновенный ( Natrix natrix ).

Высшие растения: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), клевер луговой (Trifolium pratense).

Почвенные беспозвоночные: дождевой червь обыкновенный ( Lumbricus terrestris ).

Насекомые: медоносная пчела ( Аpis melliféra ).

Суммарная мощность дозы облучения j -го референтного объекта биоты D j определяли по методам, изложенным в [5, 10].

Результаты и обсуждение

Оценки мощности дозы облучения референтных организмов и экологических рисков на наиболее загрязнённых участках территории Калужской области в мае 1986 г. представлены в табл. 3. В качестве исходных параметров использовали результаты оценки максимальных уровней плотности загрязнения почвы на территории области «чернобыльскими» радионуклидами (табл. 1), дозовые факторы конверсии внутреннего и внешнего облучения референтных организмов, факторы накопления радионуклидов референтными организмами [10]. Согласно расчётным оценкам максимальные мощности дозы облучения референтных организмов на загрязнённых «чернобыльскими» радионуклидами участках территории Калужской области составляли в ранний поставарийный период 0,19-0,46 мГр/сут и были ниже величины БУОБ. Для растений и беспозвоночных почвы основной вклад в дозовую нагрузку давало внешнее облучение от почвы, для большинства позвоночных организмов наряду с внешним облучением от почвы важную роль в формировании дозовой нагрузки имело внутреннее облучение от инкорпорированных радионуклидов.

Таблица 3 Оценки мощности дозы облучения и экологических рисков на наиболее загрязнённых «чернобыльскими» радионуклидами участках территории Калужской области в мае 1986 г.

|

Нуклид |

Рыжая полёвка |

Лось |

Кряква |

Уж |

Сосна |

Клевер |

Дождевой червь |

Пчела |

|

Мощность дозы, 10-6 Гр/сут |

||||||||

|

90Sr |

3 |

3 |

1 |

19 |

1 |

0,3 |

0,013 |

0,07 |

|

95Zr+95Nb |

5 |

3 |

5 |

5 |

4 |

5 |

13 |

5 |

|

103Ru+106Ru |

26 |

25 |

26 |

26 |

20 |

20 |

51 |

20 |

|

131 |

54 |

58 |

54 |

54 |

41 |

36 |

89 |

47 |

|

134Cs+137Cs |

122 |

256 |

60 |

147 |

40 |

50 |

93 |

36 |

|

140Ba+140La |

79 |

42 |

73 |

76 |

81 |

78 |

211 |

81 |

|

141Ce+144Ce |

1 |

1 |

1 |

1 |

3 |

3 |

3 |

2 |

|

239,240 |

0,012 |

0,001 |

0,012 |

0,012 |

0,04 |

0,017 |

0,036 |

0,02 |

|

Cумма |

290 |

388 |

220 |

328 |

190 |

192 |

460 |

191 |

|

Внутр. |

43% |

75% |

28% |

49% |

24% |

13% |

2% |

9% |

|

Внеш. |

57% |

25% |

72% |

51% |

76% |

87% |

98% |

91% |

|

БУОБ |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

10000 |

10000 |

10000 |

|

Экологический риск (отношение суммарной мощности дозы к величине БУОБ) |

||||||||

|

Сумма 1 |

0,29 1 |

0,39 1 |

0,22 1 |

0,33 1 |

0,19 1 |

0,019 1 |

0,046 |

0,019 |

Максимальные уровни экологического риска от радиоактивного загрязнения территории в этот период характерны для позвоночных организмов и сосны с более низким значением БУОБ по сравнению с травянистой растительностью (клевер) и беспозвоночными животными.

Вклад различных радионуклидов в дозу облучения референтных организмов в мае 1986 г. изменялся в следующих пределах:

радиоизотопы цезия – от 19% (пчела) до 66% (лось);

140Ba+140La – от 11% (лось) до 46% (дождевой червь);

131I – от 15% (лось) до 25% (пчела, кряква);

103Ru+106Ru – от 6% (лось) до 12% (кряква);

95Zr+95Nb – от 0,7% (лось) до 2,8% (дождевой червь);

141Ce+144Ce – от 0,3% (лось) до 1,6% (клевер, сосна);

90Sr – от 0,003% (дождевой червь) до 6% (уж); Pu – менее 0,02 %.

Основной вклад в мощность дозы облучения референтных организмов вносили радиоизотопы цезия, 131I, 140Ba+140La. При этом на первом месте по значимости для большинства позвоночных организмов были радиоизотопы цезия, а для растений и беспозвоночных почвы – 140Ba+140La. Вклад в мощность дозы короткоживущих радионуклидов составлял 30-80%, по мере их распада в течение лета 1986 г. происходило значительное уменьшение мощности дозы облучения организмов биоты.

Динамика изменений мощности дозы облучения референтных организмов биоты в 19882017 гг. в окрестностях с. Ловатянка Хвастовичского района, одного из наиболее загрязнённых населённых пунктов Калужской области, представлена в табл. 4. Дозовые нагрузки на биоту от «чернобыльских» радионуклидов в этот период в основном определялись радиоизотопами цезия и были значительно ниже БУОБ. Более высокие мощности дозы характерны для наземных позвоночных организмов (лось, уж, рыжая полёвка), минимальные – для растений (сосна, клевер) и пчелы.

Таблица 4

Динамика мощности дозы облучения референтных организмов «чернобыльскими» радионуклидами в окрестностях с. Ловатянка Хвастовичского района Калужской области (1988-2017 гг.)

|

Год |

Мощность дозы, 10-6 Гр/сут |

|||||||

|

Рыжая полёвка |

Лось |

Кряква |

Уж |

Сосна |

Клевер |

Дождевой червь |

Пчела |

|

|

1988 |

61,9 |

115,3 |

27,5 |

87,5 |

17,7 |

22,5 |

38,4 |

14,9 |

|

1989 |

54,5 |

98,6 |

23,1 |

79,3 |

14,9 |

19,3 |

31,7 |

12,3 |

|

1990 |

58,9 |

105,2 |

25,1 |

84,6 |

15,7 |

20,6 |

33,3 |

13,0 |

|

1991 |

57,5 |

101,3 |

24,3 |

81,8 |

14,9 |

20,0 |

31,5 |

12,3 |

|

1992 |

40,3 |

69,8 |

16,8 |

61,7 |

10,4 |

13,7 |

21,2 |

8,3 |

|

1995 |

48,3 |

82,9 |

19,9 |

71,3 |

12,1 |

16,4 |

24,8 |

9,7 |

|

2000 |

39,0 |

65,8 |

15,9 |

56,0 |

9,4 |

13,0 |

19,3 |

7,5 |

|

2005 |

34,8 |

58,7 |

14,1 |

51,1 |

8,5 |

11,6 |

17,1 |

6,7 |

|

2010 |

31,7 |

53,3 |

12,9 |

52,3 |

7,7 |

10,5 |

15,5 |

6,1 |

|

2015 |

26,3 |

45,3 |

10,8 |

31,2 |

6,2 |

9,1 |

13,7 |

5,4 |

|

2017 |

26,9 |

45,4 |

10,9 |

30,8 |

6,5 |

8,9 |

13,3 |

5,2 |

|

БУОБ |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

10000 |

10000 |

10000 |

В 1988 г. мощность дозы техногенного облучения наземных позвоночных на наиболее загрязнённых участках территории Калужской области составляла 62-115 мкГр/сут. Для наиболее облучаемого референтного организма (лось) вклад 137Cs в мощность дозы составлял около 66%, 134Cs – 31%, 90Sr – 3%, 239,240Pu – 0,001%. Для остальных референтных организмов, за ис- ключением пресмыкающихся, дозовые нагрузки также в основном определялись радиоизотопами цезия. Для пресмыкающихся (уж) вклад 137Cs в мощность дозы составлял около 60%, 134Cs – 18%, 90Sr –22 %, 239,240Pu – 0,01%, т.е. значимым являлось также облучение от 90Sr. Для наземных позвоночных организмов дозовые нагрузки в основном формировались за счёт внутреннего облучения, вклад которого в суммарную мощность дозы составлял 78-94%. Для кряквы характерно примерное равенство внутреннего и внешнего облучения в суммарную мощность дозы. Для растений (сосна, клевер) вклад внешнего облучения в дозовую нагрузку возрастал до 61-64%, а для дождевого червя и пчелы – до 97%.

По мере распада происходило значительное снижение в дозовую нагрузку облучения от 134Cs, вклад которого в суммарную мощность дозы стал пренебрежимо малым к 2000 г. В целом по сравнению с 1988 г. к 2017 г. мощность дозы техногенного облучения референтных организмов биоты уменьшилась в 2,3-2,9 раза.

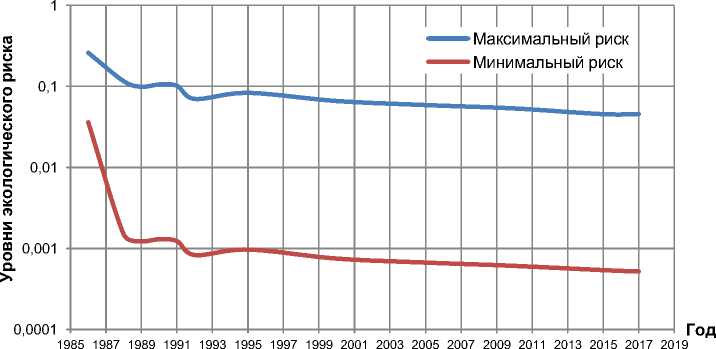

Динамика изменений максимального и минимального значений экологического риска в исследуемый период приведена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменений максимального и минимального значений экологического риска на загрязнённых участках в окрестности с. Ловатянка Хвастовичского района Калужской области (1986-2017 гг.).

Максимальные уровни экологического риска от радиоактивного загрязнения территории в 1986-2017 гг. характерны для позвоночных организмов с более низким значением БУОБ по сравнению с травянистой растительностью (клевер) и беспозвоночными животными. В настоящее время значение экологического риска, представляющего собой отношение суммарной мощности дозы к БУОБ, составляет 0,045 для лося (максимальный уровень), и 0,0005 – для пчелы (минимальный уровень). На рис. 2 фактически представлен интервал изменений значений экологического риска в различные годы после чернобыльской аварии для всех рассмотренных референтных видов биоты. По сравнению с 1986 г. уровни экологического риска на наиболее загрязнённых участках территории Калужской области к 2017 г. уменьшились в 9-38 раз.

Оценки современных значений мощности дозы облучения референтных видов биоты для 15 районов области по состоянию на 01.01.2017 г. приведены в табл. 5. Наряду со средними значениями для каждого района оценивали также мощности дозы облучения референтных видов биоты на участках территории с повышенными уровнями загрязнения, достоверно превышающими средние плотности загрязнения почвы 137Cs в рассматриваемом районе.

Таблица 5

Оценки суммарной мощности дозы облучения (средний и максимальный уровень) референтных видов биоты на наиболее загрязнённых 137Cs участках территории Калужской области по состоянию на 01.01.2017 г.

|

Район |

Рыжая полёвка |

Лось |

Кряква |

Уж |

Сосна |

Клевер |

Дождевой червь |

Пчела |

|

Мощность дозы, 10-6 Гр/сут |

||||||||

|

Бабынинский |

1,1 2,1 |

2,0 3,6 |

0,5 0,9 |

1,4 2,5 |

0,3 0,5 |

0,4 0,7 |

0,62 1,0 |

0,21 0,43 |

|

Боровский |

0,24 0,4 |

0,32 0,74 |

0,09 0,2 |

0,24 0,5 |

0,05 0,14 |

0,07 0,2 |

0,1 0,2 |

0,04 0,1 |

|

Думиничский |

1,4 5,2 |

2,3 9,0 |

0,5 2,1 |

1,6 6,2 |

0,3 1,2 |

0,5 1,8 |

0,73 2,7 |

0,32 1,1 |

|

Жиздринский |

5,6 14,7 |

9,7 25,3 |

2,3 6,0 |

6,7 17,5 |

1,3 3,5 |

1,9 5,1 |

2,9 7,7 |

1,2 3,0 |

|

Кировский |

2,0 3,8 |

3,4 6,5 |

0,9 1,6 |

2,4 4,5 |

0,5 0,9 |

0,7 1,3 |

1,0 2,0 |

0,42 0,75 |

|

Козельский |

1,7 4,8 |

3,1 8,3 |

0,7 2,0 |

2,1 5,7 |

0,5 1,1 |

0,6 1,7 |

0,94 2,5 |

0,32 1,0 |

|

Куйбышевский |

2,3 4,7 |

3,9 8,1 |

0,9 1,9 |

2,7 5,5 |

0,5 1,1 |

0,8 1,7 |

1,15 2,4 |

0,43 1,0 |

|

Людиновский |

3,3 7,1 |

5,7 12,3 |

1,4 2,9 |

4,0 8,5 |

0,8 1,7 |

1,1 2,4 |

1,8 3,6 |

0,64 1,5 |

|

Малоярославецкий |

0,24 0,4 |

0,32 0,74 |

0,09 0,2 |

0,24 0,5 |

0,05 0,12 |

0,07 0,2 |

0,1 0,2 |

0,04 0,1 |

|

Мещовский |

1,2 4,1 |

2,1 7,0 |

0,5 1,6 |

1,5 4,8 |

0,3 0,9 |

0,4 1,5 |

0,63 2,1 |

0,22 0,85 |

|

Перемышльский |

1,0 2,5 |

1,6 4,3 |

0,4 1,0 |

1,1 2,9 |

0,2 0,6 |

0,4 0,9 |

0,52 1,4 |

0,21 0,53 |

|

Сухиничский |

0,5 2,0 |

0,9 3,4 |

0,2 0,9 |

0,6 2,4 |

0,14 0,5 |

0,2 0,7 |

0,31 1,0 |

0,1 0,42 |

|

Ульяновский |

10,1 21,6 |

17,3 37,3 |

4,1 8,8 |

11,9 25,6 |

2,4 5,1 |

3,5 7,5 |

5,2 11,2 |

2,0 4,4 |

|

Хвастовичский |

4,8 19,0 |

8,3 32,9 |

2,0 7,8 |

5,7 22,7 |

1,1 4,5 |

1,7 6,6 |

2,5 9,9 |

1,0 3,9 |

|

Юхновский |

0,5 0,7 |

0,9 1,3 |

0,2 0,3 |

0,6 0,8 |

0,14 0,2 |

0,2 0,2 |

0,31 0,42 |

0,1 0,12 |

|

БУОБ |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

10000 |

10000 |

10000 |

* Примечание: в числителе приведены оценки средней мощности дозы облучения референтных организмов, в знаменателе – максимальные мощности дозы для наиболее загрязнённых участков территории района.

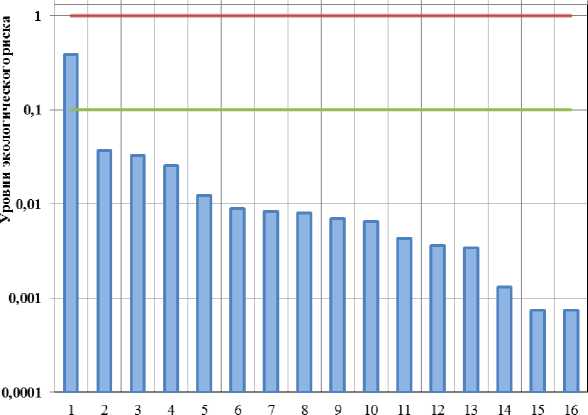

Более высокие мощности дозы характерны для наземных позвоночных организмов (лось, уж, рыжая полёвка), минимальные – для растений (сосна, клевер) и пчелы. Дозовые нагрузки на биоту на участках с повышенными уровнями загрязнения почвы 137Cs были в 2-4 раза выше по сравнению со средними по району. Именно эти более высокие значения мощности дозы использовались в дальнейшем для консервативной оценки экологических рисков (рис. 3). С целью не допустить занижения экологического риска из всех его значений для различных референтных видов биоты для каждого района выбиралось максимальное. Выполнено ранжирование территории Калужской области по уровням экологического риска. Наиболее высокие значения экологического риска характерны для Ульяновского, Хвастовичского и Жиздринского районов. Уровни экологического риска в наименее загрязнённых районах (Боровский, Малоярославецкий) в 50 раз ниже по сравнению с наиболее загрязнёнными.

На рис. 3 в качестве критерия радиационного воздействия на биоту наряду с БУОБ представлен БУОБ min . С учётом возможной неопределённости в оценках мощности дозы рекомендуется использовать коэффициент запаса 10 при предварительной (скрининговой) оценке радиационного воздействия на биоту [5, 10].

Рис. 3. Уровни экологического риска на загрязнённых участках территории Калужской области: 1 – участки с максимальным загрязнением в мае 1986 г.; загрязнённые участки по районам (по состоянию на 01.01.2017 г.): 2 – Ульяновский, 3 – Хвастовичский, 4 – Жиздринский, 5 – Людиновский, 6 – Думинич-ский, 7 – Козельский, 8 – Куйбышевский, 9 – Мещовский, 10 – Кировский, 11 – Перемышльский, 12 – Бабы-нинский, 13 – Сухиничский, 14 – Юхновский, 15 – Боровский, 16 – Малоярославецкий.

Результаты оценки экологического риска могут быть использованы при выработке решения о необходимости организации радиоэкологического мониторинга и проведения природоохранных мероприятий. При значениях мощности дозы меньше БУОБ min , как правило, не требуется проведения природоохранных мероприятий для обеспечения радиационной безопасности биоты. В случае, когда мощность дозы облучения превышает БУОБ min , но остаётся меньше БУОБ, рекомендуется проведение дополнительных исследований по снижению неопределённости в оценках мощности дозы облучения организмов биоты. Оценивается необходимость проведения природоохранных мероприятий по снижению радиационного воздействия на биоту с учётом экологических, технологических и экономических факторов. При превышении БУОБ необходимо проведение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды.

В соответствии с представленными выше оценками на территории Калужской области не превышался БУОБ даже в мае 1986 г., однако могло происходить превышение БУОБ min в первые 5 лет после чернобыльской аварии на некоторых наиболее загрязнённых участках территории.

Заключение

Можно выделить несколько характерных временных масштабов в формировании радиоэкологической обстановки на территории аварийного чернобыльского следа в Калужской области. В течение первого этапа (временной масштаб – месяц) происходил атмосферный перенос и осаждение радионуклидов, основной вклад в радиоактивное загрязнение вносили наряду с ра- диоизотопами цезия относительно короткоживущие радионуклиды, такие как 131I, 140Ba, 103Ru, 141Ce. Именно для этого периода характерны максимальные экологические риски на загрязнённых участках территории области, не превышающие, однако, величины БУОБ. На втором этапе (характерный временной масштаб – годы) происходило значительное снижение экологических рисков. По мере распада короткоживущих радионуклидов доминирующее значение в формировании экологического риска на загрязнённых территориях стал приобретать 137Cs. На третьем этапе (характерный масштаб – десятилетия) происходит постепенное снижение загрязнения объектов окружающей среды в основном в результате радиоактивного распада.

В настоящее время практически на всех загрязнённых участках территории Калужской области уровни радиационного экологического риска значительно ниже уровней, обеспечивающих сохранение благоприятной окружающей среды. Рекомендуется проведение долгосрочных радиоэкологических исследований и мониторинга в районах, подвергшихся наибольшему аварийному загрязнению, являющихся уникальными природными полигонами для развития системы радиационной защиты окружающей среды и методологии анализа экологического риска. Полученные результаты и рекомендации могут быть использованы для оценки динамики экологических рисков и планирования радиоэкологического мониторинга на других территориях аварийного чернобыльского следа в России и других странах.

Список литературы Оценка экологических рисков для территорий Калужской области, загрязнённых после Чернобыльской аварии

- Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность ядерно-энергетического комплекса России. Второе издание, переработанное и дополненное. М.: ИздАТ, 2010. 497 с.

- Методика оценки радиационных рисков на основе данных мониторинга радиационной обстановки. Росгидромет: Рекомендации Р 52.18.787-2013. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2014. 108 с.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.

- Сынзыныс Б.И., Тянтова Е.Н., Павлова Н.Н., Мелехова О.П. Экологический риск: Учебное пособие по курсу «Техногенные системы и экологический риск». Обнинск: ИАТЭ, 2004. 68 с.

- Environmental protection: the concept and use of reference animals and plants. Publication 108 //Ann. ICRP. 2009. V. 38, N 4-6. 251 p.

- Sazykina T.G., Kryshev A.I., Sanina K.D. Non-parametric estimation of thresholds for radiation effects in vertebrate species under chronic low-LET exposures //Radiat. Environ. Biophys. 2009. V. 48, N 4. P. 391-404.

- Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Радиационная безопасность окружающей среды: необходимость гармонизации российских и международных нормативно-методических документов с учётом требований федерального законодательства и новых международных основных норм безопасности ОНБ-2011 //Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 1. С. 47-61.

- Питкевич В.А., Шершаков В.М., Дуба В.В., Чекин С.Ю., Иванов В.К., Вакуловский С.М., Махонько К.П., Волокитин А.А., Цатуров Ю.С., Цыб А.Ф. Реконструкция радионуклидного состава выпадений на территории России вследствие аварии на Чернобыльской АЭС //Радиация и риск. 1993. Вып. 3. С. 62-93.

- Шершаков В.М., Булгаков В.Г., Каткова М.Н., Яхрюшин В.Н., Бородин Р.В., Уваров А.Д. Радиоактивное загрязнение населённых пунктов Российской Федерации цезием-137, стронцием-90 и плутонием-(239+240) в результате Чернобыльской аварии. М.: ООО «Информполиграф», 2012. 312 с.

- Рекомендации Р 52.18.820-2015 Росгидромета Минприроды России. Оценка радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды по данным мониторинга радиационной обстановки. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2015. 64 с.