Оценка экологического потенциала насаждений «зеленой зоны» Ижевска и возможные пути решения проблемы оптимизации городской среды

Автор: Бухарина И.Л., Ведерников К.Е., Двоеглазова А.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 4 т.9, 2007 года.

Бесплатный доступ

В связи с необходимостью стабилизации экологической обстановки крупных промышленных центров предложен концептуальный подход к организации пригородной территории, которая рассмотрена с позиций «донорства» необходимых городу экологических факторов.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198024

IDR: 148198024 | УДК: 581.5(470.51-25)

Текст научной статьи Оценка экологического потенциала насаждений «зеленой зоны» Ижевска и возможные пути решения проблемы оптимизации городской среды

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск

В связи с необходимостью стабилизации экологической обстановки крупных промышленных центров предложен концептуальный подход к организации пригородной территории, которая рассмотрена с позиций «донорства» необходимых городу экологических факторов.

Города, являясь организованными системами, прошли определенные стадии своего развития. На первых этапах происходило преобразование водных объектов, почвы и атмосферного воздуха в основном за счет бытового загрязнения. В дальнейшем, по мере усложнения городской инфраструктуры, внедрения новых хозяйственных элементов и технологий, ускорения темпов развития, а также взаимодействия этих факторов в пространстве и времени, процессы трансформации городской среды приобретают более значимые масштабы. В настоящее время в совокупности с проблемами потепления климата они весьма актуальны. В городах формируется новое качество жизни человека, и решение проблем оптимизации городской среды становится все более необходимым.

Одним из определяющих факторов улучшения качества окружающей среды урбанизированных территорий являются зеленые насаждения, и прежде всего древесные. Но растения сами испытывают отрицательное влияние антропогенного воздействия, сравнимого по своим масштабам и значению с такими важнейшими факторами, как свет, вода, температура.

Анализ состояния объектов зеленого фонда г. Ижевска показал, что насаждения города по структуре и площадям не соответствуют принятым нормативам и в целом не способны существенно улучшить качество среды. Экологическую ситуацию в городе несколько сглаживает закрытие убыточных производств, которые из-за старых технологий, а следовательно, и их высокой экологической ущербности, не могут соперничать со сравнительно молодыми конкурентоспособными предприятиями. Однако в последнее десятилетие в городе наблюдается существенный рост автотранспорта, что привело к усилению роли передвижных источников загрязнения.

Расчеты средопреобразующего потенциала насаждений по объему поглощаемой ими углекислоты с учетом физиологических особенностей древесных растений в городских условиях [2] подтверждают, что насаждения города имеют невысокие средопреобразующие возможности. Но их можно повысить за счет подбора ассортимента древесных растений с высокой функциональной активностью в условиях урбаноэкосистем, реконструкции имеющегося зеленого фонда и увеличения площади насаждений. Однако существенно увеличить площади насаждений в черте города вряд ли возможно. Проведение необходимой реконструкции имеющегося фонда, особенно в центральных районах города со сложившимися условиями среды, при современном уровне загрязнения почв, воды и атмосферного воздуха является трудновыполнимой задачей. Так, высадка молодых деревьев в центральных районах города взамен стареющих обычно не приводит к желаемым результатам. К тому же территории, занятые насаждениями, особенно магистральные посадки, постоянно отторгаются под строительство кафе, автозаправочных станций, места парковки автомобилей.

С подобными проблемами уже столкнулись крупнейшие мегаполисы России и зарубежных стран. Например, в Москве по нормативным планам, утвержденным в 1970 г., площадь насаждений общего пользования к 1990 г. должна была составить 27 тыс. га, а в реальности оказалась 8,9 тыс. га. Большая часть площадей, зарезервированных под озеленение территорий, застроена, и в настоящее время тенденции к захвату резервных территорий (земель запаса) еще более усиливаются [11].

Исходя из этого мы считаем, что в обеспечении города экологическими ресурсами большое значение должно отводиться прилегающим к ним территориям с природными и антропогенными системами.

В настоящее время проблема «город - пригород» реализуется через создание «зеленых зон». Эта концепция разрабатывалась в 60-е гг. прошлого столетия. В основу расчетов размеров зеленых зон положен принцип потребления кислорода населением города, поэтому и нормативы определены соответственно количеству жителей городов и лесистости окружающих их территорий [1]. В расчеты не принималось потребление кислорода промышленными предприятиями и автотранспортом, а также эколого-физиологическое состояние самой растительности, находящейся под влиянием техногенной среды. Кроме того, надо отметить, что роль растительности урбанизированных территорий не ограничивается лишь продуцированием кислорода. К тому же в настоящее время в городах качественно изменилась социальная, экономическая и экологическая обстановка. Следует отметить, что в существующих руководствах нет четкой аргументации состава и пространственной структуры зеленых зон, а сам термин «зеленая зона» отсутствует в терминологическом (по рекреации) ОСТе 56-84-85 [16].

Несомненно, современная экологическая ситуация требует пересмотра подходов к организации «зеленых зон городов» – пересмотра концепции взаимоотношений системы «город – пригородная зона».

В ряде регионов в экореконструкции и экореставрации городов большое значение уделяется концепции «экологического каркаса города» и «экологических столиц бассейнов рек», которая реализуется через создание и функционирование экологических программ, направленных на стремление регионов к состоянию устойчивого развития [13, 14].

Мы считаем что внести коррективы в содержание идеи об экологических каркасах, включив в него в качестве обязательного элемента конструкции экосистемы пригородных территорий. До настоящего времени последние рассматривались лишь с позиции аграрного производства и рекреации. Возрастающая потребность в улучшении качества окружающей среды городов требует, на наш взгляд, рассматривать пригородные территории с позиций «доноров» (источников) важнейших экологических факторов, что и должно быть положено в основу планов реконструкции и развития крупных промышленных центров.

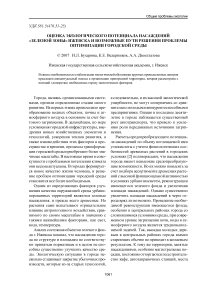

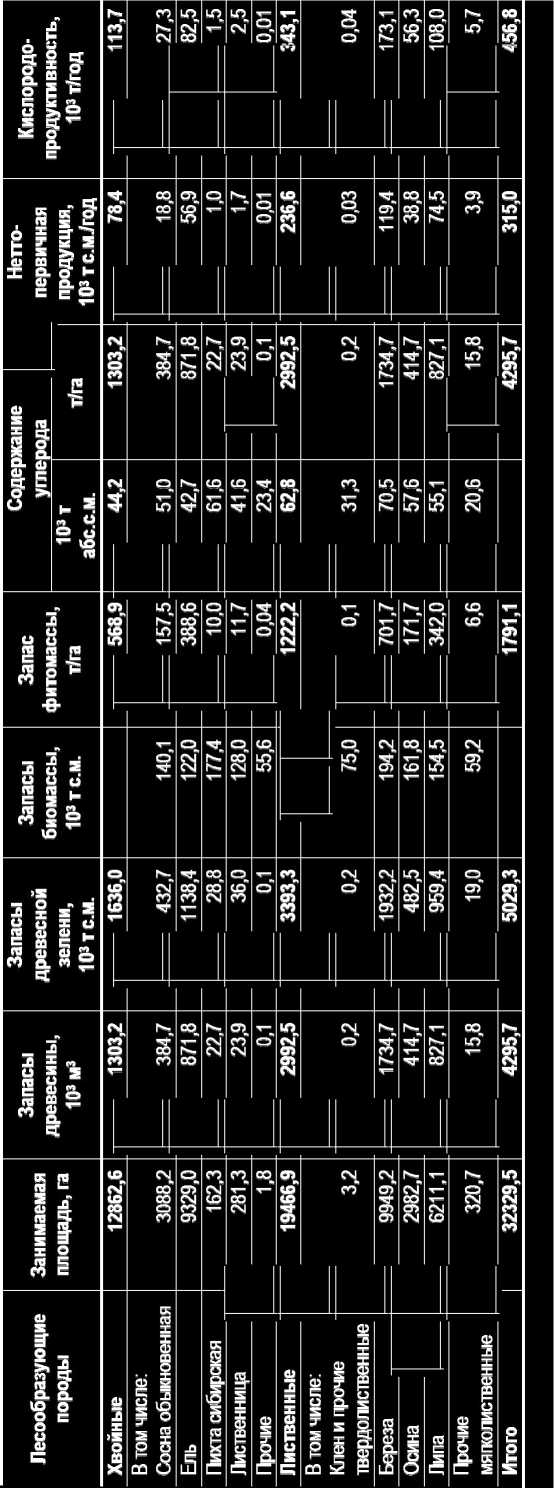

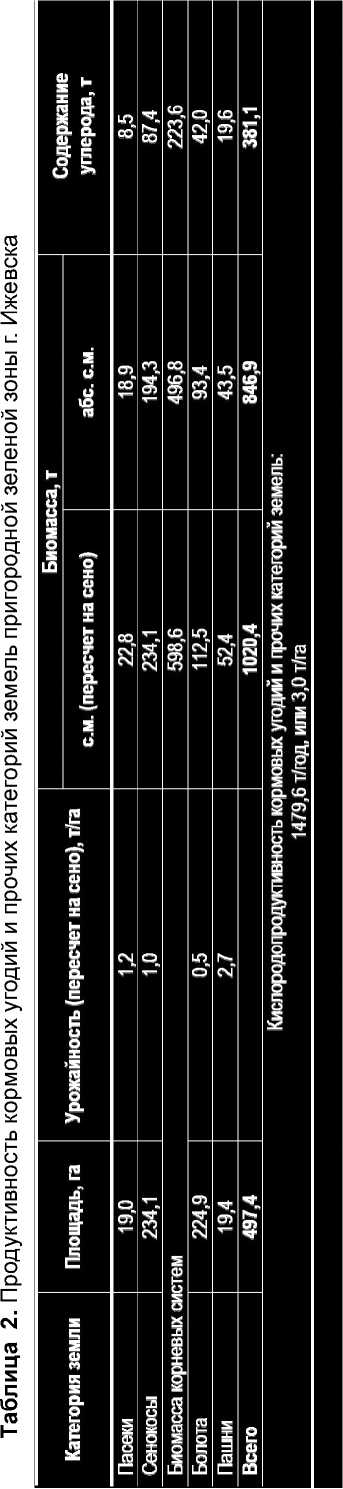

В наших исследованиях мы провели количественную оценку структуры запасов и составили схему баланса органического углерода в биомассе зеленой зоны Ижевска. Информацию о площадях земель различных форм использования, площадях, занимаемых основными лесообразующими породами деревьев, запасах древесины и объемах хозяйственного использования леса нами была получена из материалов Завьяловского и Нагорного лесничеств Ижевского опытного лесного хозяйства и Министерства лесного хозяйства УР. При проведении расчетов запаса биомассы, нетто-первичной продукции и содержания органического углерода использованы разработки Л.Е. Родина и Н.И. Базилевич, В. Лархера, И.М. Ващенко с соавторами, В.С. Ипатова, Л.А. Кириковой [4, 7, 10, 12]. Результаты расчетов представлены в табл. 1-3. Как видно из указанных таблиц, основная масса органического углерода сосредоточена в биомассе лиственных пород – 1222,2 тыс. т (62,8 т/га), в хвойных лесах – 568,9 тыс. т. (44,2 т/га). Доля углерода, депонированного в биомассе нелесных земель, незначительна – 0,4 тыс. т (0,8 т/га).

Таблица 1. Накопление и запасы биомассы, продуктивность лесов пригородной зеленой зоны г. Ижевска

Таблица 3. Основные показатели баланса органического углерода насаждений пригородной зоны (лесопокрытых территорий)

|

Показатели |

Масса органического углерода, 103 т |

|

Биомасса лесопокрытых территорий |

3760,7 |

|

Полная НПП* насаждений пригородной зоны (лесопокрытых земель) |

141,8 |

|

Вынос за пределы территории при хозяйственном использовании (рубки ухода, санитарные рубки, сплошные узколесосечные рубки) |

10,6 |

Примечание. * НПП – нетто-первичная продукция.

Задачей исследований являлась также оценка пригородных территорий с позиций экологического «донорства». В лесопарковой и лесохозяйственной частях «зеленой зоны», имеющих площадь 8324 и 29 903 га соответственно, лесные насаждения составляют основную долю – 92 и 83%. Поскольку наиболее важное экологическое значение имеют средневозрастные и приспевающие леса, следует отметить, что в лесопарковой части такая категория насаждений составляет 59% (4532,6 га), а в лесохозяйственной – 63% (15 465,5 га). В целом хвойные породы такой категории в зеленой зоне составляют 80% (10 039,5 га), а лиственные – 49% (9958,6 га) занятой ими площади.

По имеющимся в литературе данным [9], высокой продукцией кислорода характеризуются высокопроизводительные леса значительной полноты и оптимальной густоты. Причем пик кислородопродуктивности у большинства видов древесных растений наблюдается в 40-60-летнем возрасте (средне-возрастые и приспевающие растения). В приводимых нами расчетах кислородопродук-тивности пригородных территорий использованы данные о площадях (19998,1 га) и продуктивности (примерно 8,5 т/га органической массы в год) лесов такой категории.

При анализе объемов кислорода, поступающего в город, необходимо учитывать долю лесных площадей, способных в этом участвовать в силу особенностей ветрового режима территории. Кислород с пригородных территорий приносится ветром. В Ижевске в течение года (по многолетним наблюдениям) преобладающими являются ветры юго-западного направления. Лесистость пригородных территорий на юго-западе составляет всего лишь 23%. Основные лесные массивы сосредоточены на севере и северо-востоке от города, т.е. с подветренной стороны. Проведенный нами анализ преобладающих направлений ветра по сезонам года показал, что в период вегетации растений (летние месяцы) в Ижевске господствуют северные и северозападные ветры (19-27%) со средней скоростью 5-10 м/с, а зимой и в весенние месяцы – юго-восточные (до 36%) и юго-западные (до 40%). Мы провели расчет кислородопродук-тивности [15] всей территории зеленой зоны города и отдельно лесных массивов, находящихся на юге и юго-западе, севере и северо-востоке от г. Ижевска. Продукция кислорода всей территории, занятой лесами, составила 246,5 тыс. т/год (12,3 т/га). Для сравнения укажем, что высокопрозводительные леса умеренной зоны производят 15-18 т О2/га [8]. По нашим расчетам, леса южного и юго-западного направлений производят 58,4 тыс. т кислорода (24%), а северного и северо-восточного – 74,5 тыс. т (30%).

Если следовать расчетам С.В. Белова [1], для Ижевска с населением 631,6 тыс. человек (с учетом типа промышленности и лесистости региона) оптимальная площадь лесов «зеленой зоны» 2-3 классов бонитета должна составлять 75,7-94,7 тыс. га, а минимальная (позволяющая обеспечить население кислородом лишь в течение вегетационного периода) – 31,5-37,9 тыс. га. Таким образом, получается, что лесные насаждения в пригородной зоне не в состоянии в полной мере обеспечить город необходимым количеством кислорода. Средорегулирующая роль древесных насаждений пригородной зоны не ограничивается только кислородопродуктивнос-тью. Они влияют на температурный режим воздуха, почв и влагообмен территории. В индустриальных районах весьма актуальна проблема обеспечения питьевой водой и водой для технических целей, а в связи с огромными масштабами загрязнения вод – и проблема чистой воды. В этом аспекте леса выступают одним из реальных действенных факторов, регулирующих запасы, сохранность и чистоту вод. Для установления реализуемой экологической роли пригородных лесов, в юго-западном и северо-восточном направлениях на разной удаленности от города нами были заложены пробные площади (размером 1 га), на которых проведены таксационные описания, анализ морфо-физиологических параметров, пылепоглощающей и ассимиляционной активности ведущих лесообразующих пород.

Можно отметить, что по мере приближения к городу с подветренной стороны (югозападное направление) снижается полнота насаждений, изменяются и физические свойства почв – уменьшается их влажность и повышается плотность сложения, они становятся менее кислыми. Исследованиями С. Андерса и Г. Томасиуса [17] выявлена строгая корреляционная связь между полнотой древостоя и влажностью верхнего слоя почвы. Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, пихта сибирская, липа мелколистная, ель.

Количество пыли, осаждаемой елью и пихтой в пределах исследуемых площадей, не имеет статистически достоверных различий (табл. 4). Одновременно эти виды отличаются высокой пылепоглощающей способностью, а сосна обыкновенная и липа мелколистная, наоборот, – низкой. У ели и пихты сибирской по мере приближения к городу возрастает ассимиляционная активность листьев, что может быть вызвано, на наш взгляд, температурным фактором. Следует указать на то, что количество поглощаемой растениями фотосинтетически активной радиации (ФАР) возрастает при достаточном количестве в почве минеральных элементов, особенно фосфора [6]. Следовательно, низкая обеспеченность почв в исследуемых районах подвижным фосфором может быть одной из причин невысокой ассимиляционной активности древесных растений в пригородной зоне. При этом у пихты (более чувствительной к техногенному загрязнению) наблюдается существенное снижение ассимилирующей поверхности и длины годичного прироста. Используемая методика определения интенсивности фотосинтеза [3] позволила сделать пересчет этого показателя на поглощение СО2 растительностью данных площадей, которое в сутки в среднем составляет 83 кг/ га.

В северо-восточном направлении по мере удаления от города возрастает полнота насаждений, увеличивается влажность и понижается кислотность почв, возрастает содержание подвижного калия в почвах. Основными лесообразующими породами являются ель, пихта сибирская, липа мелколистная и береза повислая.

Анализ поглощения пыли насаждениями показал, что с наветренной стороны минимальное количество пыли поглощается насаждениями в 21 км удаленности от города (табл. 5). Далее, по мере удаления от границы города, оно несколько снижается, но достоверно выше, чем отмечено на ближайшей к городу пробной площади. Следует сказать, что ель и пихта поглощают пыли в 4-9 раз больше, чем лиственные породы. Также по мере удаления от города увеличивается интенсивность фотосинтеза у древесных растений. Объемы поглощаемого на данной территории углекислого газа очень высоки и в среднем в сутки составляют около 800 кг/га. У основных лесообразующих пород в этом направлении не зафиксировано достоверного изменения площади ассимилирующей поверхности и длины годичного побега.

С целью повышения экологического качества пригородных территорий (их кислоро-допродуктивности) необходимо использовать нарушенные территории «зеленых зон» городов для организации плантационной формы лесного хозяйствования из быстрорастущих и технически ценных пород древесных растений (балансы из ели, тополя, древовидных ив, лещины, облепихи крушиновой), которая позволяет сократить сроки выращивания леса. На создаваемых плантациях можно вести интенсивное лесное хозяйство за счет эффективного подбора видов деревьев и кустарников, применения специальной агротехники, механизации работ, мелиорации, рубок ухода, внесения удобрений и т.д. Такая форма хозяйствования может быть с ежегодным или циклическим получением продукции при длительной эксплуатации или относительно коротком сроке ротации культивируемых пород [5].

При создании лесопарковых культур можно рекомендовать проведение работ в два этапа. Сначала необходимо создать искусственное насаждение оптимального для данных условий видового состава и полноты (с учетом кислородопродуктивности), а при достижении насаждением 50-60-летнего возраста провести его ландшафтную реконструкцию (преобразовав в ландшафтную культуру) и использовать в целях рекреации. Аналогично можно поступить и с уже существующими низкокачественными искусственными насаждениями такого же возраста.

Заключение

Анализ структуры размещения и экологического потенциала зеленой зоны города показал, что она не обеспечивает г. Ижевск не- обходимыми экологическими ресурсами и не соответствует уровню социально-экономического развития города. Это свидетельствует о необходимости изменения концептуальных подходов к ее организации, рассматривая пригородные территории с позиций «донорства» экологических факторов. При этом должны учитываться потребности в кислороде и объемы выделяемой углекислоты населением, промышленностью и транспортом, планировочное строение города и направление преобладающих ветров, а также функциональные особенности древесных растений, находящихся под влиянием комплекса негативных факторов урбаносреды.

Список литературы Оценка экологического потенциала насаждений «зеленой зоны» Ижевска и возможные пути решения проблемы оптимизации городской среды

- Белов С.В. Количественная оценка гигиенической роли леса и нормы зеленых зон (методическое пособие). Л., 1964.

- Бухарина И.Л., Ведерников К.Е., Поварницина Т.М. К вопросу о влиянии техногенной среды на формирование и биохимический состав годичного побега древесных растений//Вестн. ИжГТУ. 2007. № 2(34).

- Быков О.Д. Бескамерный способ изучения фотосинтеза: Метод. указания. Л.; 1974.

- Ващенко И.М., Ланге К.П., Меркулов М.П. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1982.

- Верхунов П.М., Моисеев Н.А., Мурахтанов Е.С. Лесоустройство. Йошкар-Ола, 2002.

- Дадыкин В.П. Физиология растений и лесоводство//Проблемы экологии и физиологии растений. Ч. 2. Л., 1964.

- Ипатов В.С., Кирикова Л.А. Фитоценология. СПб. 1997.

- Карасев В.Н. Физиология растений: учебное пособие.Йошкар-Ола: МарГТУ, 2001.

- Карманова И.В., Рысин Л.П. Опыт расчета количества кислорода, продуцируемого древостоями//Оптимизация рекреационного природопользования. М.: Наука, 1990.

- Лархер В. Экология растений. М.: Мир, 1978.

- Мозолевская Е.Г., Теодоронский В.С., Кузьмичев Е.П. Проблемы поддержания устойчивости и повышения полезных функций системы озеленения Москвы//Городское хозяйство и экология. № 1. Ч. 1. М.: МГУЛ, 1996.

- Родин Л.Е., Базилевич Н.И. Динамика органического вещества и биологический круговорот в основных типах растительности. М; Л.: Наука, 1965.

- Розенберг Г.С. Нормирование факторов воздействий урбанизированной среды//Экологические проблемы Тольятти в контексте экологической безопасности России: Материалы регион. науч.-практ. конф. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004.

- Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П. Волжский бассейн: экологическая ситуация и пути рационального природопользования. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1996.

- Рысин И.И., Осипов А.К. Оценка экологического потенциала Удмуртии. Екатеринбург, 1991.

- Экологические проблемы урбанизированных территорий/Под ред. Ю.В. Полюшкина. Иркутск: ИГ СО РАН, 1998.

- Anders S., Thomasius H. Uder Relationen Zwischen Grundflachenhaltung und Oberbodenfenchigkeit in Fichtenbesta des Osterzgebirges//Arch. fu..r Forstwesen. 1971. B. 20.