Оценка экологического риска на основе анализа критических нагрузок на экосистему регионального хранилища радиоактивных отходов

Автор: Бахвалов А.В., Павлова Н.Н., Мирзеабасов О.А., Рассказова М.М., Лаврентьева Г.В., Сынзыныс Б.И., Глушков Ю.М.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Разработан метод оценки экологического риска на основе анализа критических нагрузок на природную экосистему, подвергающуюся техногенному воздействию. Разработанный подход состоит из пяти этапов. Первый этап заключается в определении показателей воздействия и оценки их величин. На втором этапе производится выявление референтных видов и показателей. Третий этап представляет собой определение и анализ критических нагрузок на основе построения зависимостей «доза-эффект» в градиенте нагрузки. На четвертом этапе выполняется оценка экологического риска по критическим нагрузкам, а на последнем этапе полученные значения риска сравниваются с приемлемыми значениями. На основе полученной оценки риска состояние исследуемой территории следует охарактеризовать как неудовлетворительное – риск превышает приемлемое значение на 43 % и 56 % в зависимости от критической характеристики.

Экологический риск, референтный вид, референтный показатель, зависимость "доза-эффект", критическая нагрузка, тяжёлые металлы, естественные радионуклиды, радиоактивный стронций

Короткий адрес: https://sciup.org/170170089

IDR: 170170089

Текст научной статьи Оценка экологического риска на основе анализа критических нагрузок на экосистему регионального хранилища радиоактивных отходов

В качестве объекта исследований была выбрана территория расположения регионального хранилища радиоактивных отходов, которое было создано в 50-х годах на окраине города Обнинска с целью захоронения на его территории радиоактивных отходов предприятий ядер-ной промышленности центрального региона [3]. В 1998 г. по значительному увеличению активности радионуклидов (90Sr, 137Cs) в воде наблюдательных скважин, расположенных на хранилище, было выявлено частичное разрушение ёмкостей хранения отходов [4]. В последующие годы проводился мониторинг радиоактивного загрязнения территории расположения хранилища, а также различные мероприятия по их реабилитации, результатом которых должно было стать снижение его отрицательного воздействия на биоту [7].

Однако на современном этапе негативное влияние хранилища на окружающую природную среду, сопряжённое с воздействием радионуклидов, и, в частности 90Sr, продолжается. Хранилище по-прежнему представляет определённую опасность для биоты, но до сих пор не установлены допустимые уровни его воздействия на живые организмы рассматриваемой экосистемы. По полученным в прошлых исследованиях данным не представляется возможным оценить перспективы в состоянии биоты территории расположения хранилища, а также сделать прогноз для стабильного существования всей экосистемы хранилища.

В связи с вышесказанным целью настоящей работы является оценка экологического риска в районе размещения регионального хранилища РАО на основе анализа критических нагру-

Бахвалов А . В .* – вед . инженер ; Павлова Н . Н . – зав . лаб ., к . б . н .; Мирзеабасов О . А . – доцент , к . т . н .; Рассказова М . М . – доцент , к . б . н .; Лаврентьева Г . В . – доцент , к . б . н .; Сынзыныс Б . И . – проф ., д . б . н .; Глушков Ю . М . – доцент , к . х . н . ИАТЭ НИЯУ МИФИ , Обнинск .

зок на наземный биоценоз. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-

1. Выполнена оценка экологической обстановки в районе размещения хранилища РАО по данным определения активности естественных и техногенных радионуклидов, оценки миграции радионуклида 90Sr, определения содержания ТМ и данным по состоянию биоты хранилища и прилегающей территории. Летом 2011 г. была произведена серия отборов проб почв, растительности и животного материала с поверхности хранилища и прилегающей территории. Образцы почв отбирались из верхнего слоя, глубиной 5 см. Активность радионуклидов в почвах измеряли методом полупроводниковой γ-спектрометрии с германиевым детектором. Определение содержания тяжёлых металлов в образцах почвы проводилось атомно-абсорбционным методом на спектрометре SpectrAA 250 Plus фирмы «Varian».

-

2. Выявлены референтные виды и показатели на основе данных биоиндикации и биомониторинга. Пробы растительности и животного материала отбирались в тех же точках, что и почвы, но с площади 1 м2 от места отбора проб почв. В лабораторных экспериментах было выполнено определение числа колониеобразующих единиц почвы методом посева на плотные питательные среды. Раковины моллюсков подвергались радиохимическому выделению и определению активности радионуклида 90Sr на сцинтилляционном β-спектрометре «БЕТА-01С».

-

3. Разработан подход к экологическому нормированию на локальном участке с использованием оценки экологического риска на основе анализа превышений критических нагрузок. Вычисление критических нагрузок производилось по оценке зависимостей «доза-эффект» [5, 6, 12]. Полученные значения сравнивались с контрольными.

-

4. Произведена оценка риска для существования лесного биоценоза в месте расположения хранилища РАО. Для характеристики экологического риска был проведен расчёт и картирование величин превышений критических нагрузок на экосистему. По полученным картам ГИС был определён процент площади с превышением критических нагрузок. В качестве приемлемой величины риска был принят показатель 95-процентной защищённости экосистемы, когда площадь с превышением критических нагрузок составляет менее 5 % от всей общей величины (в данном случае – 15000 м2). Статистическая обработка результатов и создание карт ГИС производилось с использованием программы R [13].

С целью оценки риска для территории хранилища было необходимо выбрать референтные виды и показатели, которые бы наиболее адекватно отражали степень и особенности загрязнения исследуемой территории. Критериями выбора референтных видов и показателей были следующие: 1) экологический (трофическое и топическое положение в экосистеме); 2) высокая частота встречаемости; 3) чувствительность к исследуемым загрязнителям; 4) доступность для отбора и мониторинга; 5) способность вида к восстановлению [8, 9]. В наших условиях кандидатами на роль референтных видов были выбраны: хмель вьющийся (Humulus Lupulus), сухопутные моллюски вида улитка кустарниковая (Bradybaena fruticum) и их способность накапливать радионуклид 90Sr, а кандидатами на роль референтных показателей: число колониеобразующих единиц почвы (КОЕ), обилие бактерий рода Azotobacter, ферментативная активность почв (каталазная, дегидрогеназная, инвертазная и уреазная). Для подтверждения использования вида или показателя в качестве референтного необходимо было получить от него адекватную ответную реакцию на воздействие загрязняющих веществ.

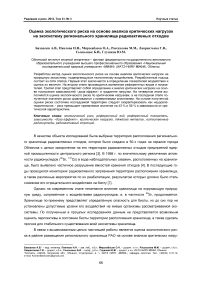

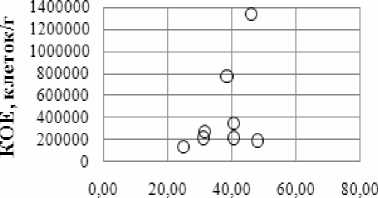

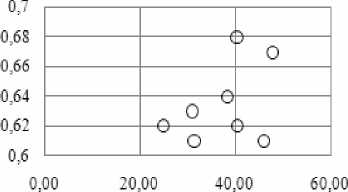

На рисунке 1 в качестве примера показано отсутствие ответных реакций на действие тяжёлых металлов от кандидатов на референтные показатели или референтные виды. Безразмерный агрегационный индекс по тяжёлым металлам представляет собой сумму отношений содержания тяжёлых металлов в исследуемой почве к их содержанию в контрольной почве: С

1 = ^ — i i— , где I - безразмерный агрегационный индекс; С i - содержание i -го тяжёлого

Сконтр металла в почве, Скi онтр – содержание i-го тяжёлого металла в почве контрольной точки.

Агрегационный индекс по ТМ

Агрегационный индекс по ТМ

Рис . 1. Примеры зависимостей ответной реакции кандидатов на референтные виды и показатели от безразмерного агрегационного индекса по тяжёлым металлам.

Подобные результаты объясняются тем, что содержание тяжёлых металлов в почвах практически на всей территории расположения хранилища находится на фоновом уровне и не проявляет своего негативного воздействия на почвенные организмы, растения и животных.

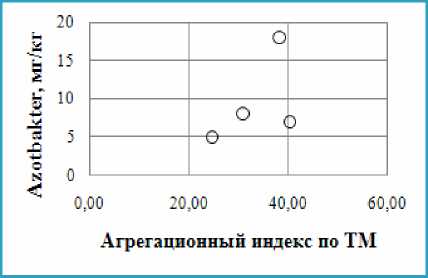

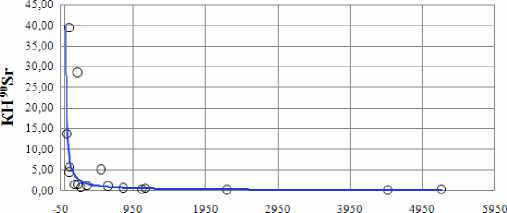

На рисунке 2 представлены примеры достоверной ответной реакции от кандидатов на референтные виды и показатели. Безразмерный агрегационный индекс по радиоактивности равен сумме отношений активностей радионуклидов в исследуемой почве к активности в контрольной почве и позволяет учесть в дальнейших расчётах все возможные источники радиоактивного воздействия, включая радиационный фон, создаваемый естественными радионукли- дами: I =

А i ∑ i контр

, где I – безразмерный агрегационный индекс; А i – удельная активность

i-го радионуклида в почве, Акi онтр – удельная активность i-го радионуклида в почве контроль- ной точки.

Агрегационный индекс по РН

0,00 20,00 40 00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Агрегационный индекс по РН

Рис . 2. Примеры зависимостей ответной реакции кандидатов на референтные виды и показатели от безразмерного агрегационного индекса по радионуклидам.

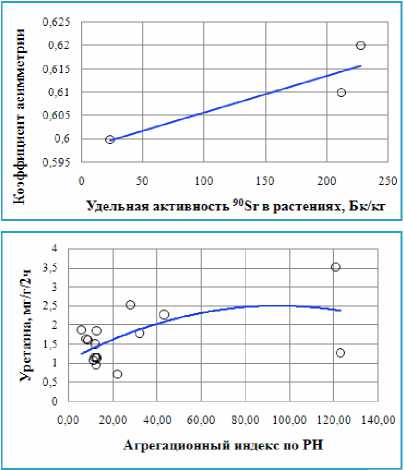

Ответная реакция на действие радионуклидов была получена только от сухопутных моллюсков и показателя КОЕ. Следует отметить, что была выявлена ответная реакция и у растений (увеличение коэффициента флуктуирующей асимметрии при увеличении активности в почве), однако ввиду малой выборки, результаты имеют малую представительность. Таким образом, в качестве референтного вида в данном исследовании были выбраны сухопутные моллюски вида улитка кустарниковая, а в качестве референтного показателя – число КОЕ почвы.

Для оценки экологического риска было необходимо выявить критические нагрузки загрязняющих веществ (радионуклиды) на референтные виды и показатели. Под критической нагрузкой в данном случае следует понимать такое поступление загрязняющего вещества в экосистему, которое еще не вызывает необратимых изменений в её биогеохимической структуре, биоразнообразии и продуктивности в течение длительного времени (50-100 лет). Был использован популярный в настоящее время метод выявления критических нагрузок, основанный на построении зависимостей «доза-эффект» и дальнейшего анализа этих зависимостей [1, 11].

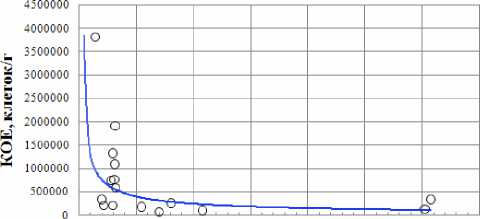

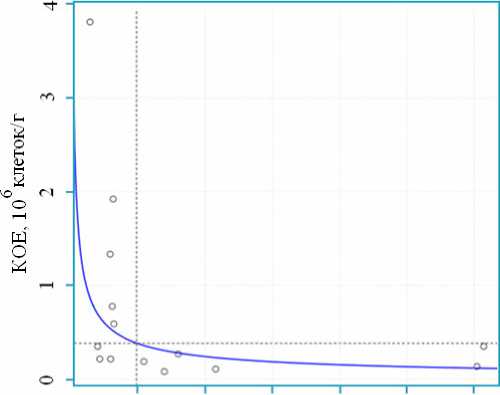

В нашем исследовании было выполнено выявление критических нагрузок на почвенную биоту (КОЕ). Для этого была построена зависимость «доза-эффект», представленная на рисунке 3.

20 40 60 80 100 120

Агрегационный индекс

Рис . 3. Зависимость численности КОЕ почвы от агрегационного индекса по радиоактивности.

Зависимость эта имеет чёткое степенное понижение значений КОЕ с увеличением агрегационного индекса: КОЕ=2,696⋅ I -0,657, где КОЕ – число колониеобразующих единиц почвы, I – безразмерный агрегационный индекс по радиоактивности. За критическую нагрузку в данном случае было выбрано такое значение агрегационного индекса, при котором происходит 10-кратное снижение числа КОЕ. Анализ полученной зависимости позволил получить критическое значение агрегационного индекса, равное 20, а также соответствующую ему критическую величину КОЕ – 0,38·106 единиц. Отчётливо видно негативное влияние радиоактивного загрязнения исследуемой территории на почвенных микроорганизмов, проявляемое в снижении их численности и способности образовывать колонии.

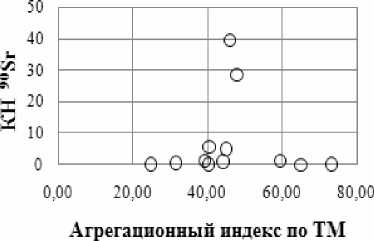

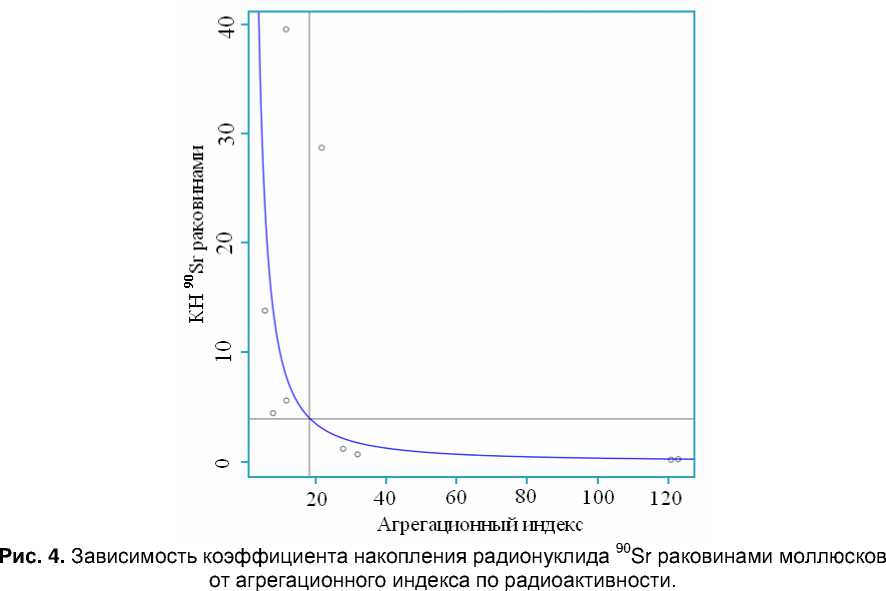

Следующим этапом было выявление критических нагрузок на сухопутных моллюсков, а точнее на их способность накапливать радионуклид 90Sr в своих раковинах. Для этого была построена зависимость, представленная на рисунке 4. Зависимость имеет чёткое степенное понижение значений коэффициентов накопления 90Sr с увеличением агрегационного индекса по радиоактивности: КН=314,27⋅ I -1,502, где КН – коэффициент накопления, I – агрегационный индекс по радиоактивности. За критическую нагрузку также было выбрано значение агрегационного индекса, при котором происходит 10-кратное снижение коэффициента накопления радионуклида. Анализ зависимости позволил получить критическое значение агрегационного индекса, равное 18,3, а также соответствующее ему критическое значение КН – 3,99.

В накоплении 90Sr раковинами моллюсков, так же как и в реакции почвенной биоты проявляется негативное влияние радионуклидов – происходит замедление его накопления. Полученная закономерность, видимо, связана с нарушением жизнедеятельности моллюсков, снижением активности питания и как следствие изменения в потребности строительного материала раковин, одним из которых в данном случае является 90Sr. Так же было выдвинуто предполо- жение, что характер этой зависимости может быть связан с действием облучения. Для проверки этого предположения были посчитаны годовые дозы внешнего β-облучения моллюсков.

Расчёт годовых доз внешнего β-облучения тканей моллюсков за счёт 90Sr и его дочернего радионуклида 90Y, содержащихся в раковинах, производился по геометрии бесконечно тонкой бесконечной плоскости на расстоянии x от этого плоского источника по формуле Левинджера [10]:

D(x) = 8 - 10-9

•v - Ep-a-o- <

c - [ 1 + ln-c— v-x

1-— i

Список литературы Оценка экологического риска на основе анализа критических нагрузок на экосистему регионального хранилища радиоактивных отходов

- Башкин В.Н., Припутина И.В., Абрамычев А.Ю. и др. Количественная оценка и картографирование критических нагрузок серы и азота на наземные и пресноводные экосистемы Европейской части России. Часть II//Проблемы региональной экологии. 1998. № 1. С. 26-42.

- Бондаренко А.П. Основы радиационной экологии: Учебное пособие для студентов естественных специальностей. Павлодар, 2007. Ч. 2. 100 с.

- Васильева А.Н., Козьмин Г.В., Латынова Н.Е. и др. Общие закономерности загрязнения геосистем в районе размещения регионального хранилища радиоактивных отходов//Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. Обнинск, 2006. № 2. С. 64-74.

- Васильева А.Н., Круглов С.В., Козьмин Г.В. и др. Содержание в почве и подвижность техногенных радионуклидов в почве в районе размещения регионального хранилища радиоактивных отходов//Радиационная биология. Радиоэкология. 2008. Т. 48, № 1. С. 102-109.

- Воробейчик Е.Л. Экологическое нормирование токсических нагрузок на наземные экосистемы: Дис. … докт. биол. наук. Екатеринбург, 2004. 362 с.

- Евсеева Т.И., Гераськин С.А., Белых Е.С. и др. Оценка риска радиационного воздействия для референтных видов растений (сосны обыкновенной и горошка мышиного) с территории складирования отходов радиевого производства//Радиационная биология. Радиоэкология. 2012. Т. 52, № 2. С. 187-197.

- Латынова Н.Е., Вайзер В.И., Козьмин Г.В. и др. Изучение геосистем в районе хранилища твёрдых радиоактивных отходов с целью обоснования радиоэкологического мониторинга//Экология речных бассейнов: Сб. докл. III Международной научно-практической конференции. Владимир, 2005. С. 243.

- Публикация 91 МКРЗ. Основные принципы оценки воздействия ионизирующих излучений на живые организмы, за исключением человека. М.: Изд-во Комтехпринт, 2004. 74 с.

- Пяткова С.В., Горшкова Т.А., Сынзыныс Б.И. Экосистемное нормирование: Учебное пособие по курсу «Техногенные системы и экологический риск». Обнинск: ИАТЭ, 2007. 68 с.

- Радиационная дозиметрия/Под ред. Дж. Хайна и Г. Браунелла, пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. С. 585 и 678.

- Рева Е.В., Мирзеабасов О.А., Лаврентьева Г.В. и др. Оценка экологического риска с помощью анализа критических нагрузок на водные экосистемы//Экология урбанизированных территорий. 2011. № 1. С. 78-85.

- Серии изданий МАГАТЭ по безопасности. Проект Требований безопасности: Радиационная защита и безопасность источников излучения//Международные основные нормы безопасности. Пересмотренное издание. 2011. № 115.

- R Development Core Team (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.