Оценка экологического состояния агроландшафтов в южной части междуречья Тигра и Евфрата с использованием данных дистанционного зондирования и ГИС-технологий: теоретические основы и предпосылки

Автор: Иванцова Елена Анатольевна, Аль-Чаабави Мохаммед Рахима Абдуллах

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Выявление современного состояния и агролесомелиоративного обустройства сельскохозяйственных ландшафтов, включая земли сельскохозяйственного назначения является актуальной задачей, решение которой позволит осуществлять планирование работ по предотвращению разрушения плодородного слоя почв и создания условий для устойчивого функционирования природно-территориальных комплексов. Проведенные исследования позволили установить, что негативные природные факторы и интенсификация сельскохозяйственного производства приводят к истощению почв; ограниченность площадей земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, требует повышения качества почв, возврата в сельскохозяйственный оборот деградированных и заброшенных земель; для объективной оценки состояния и эффективного восстановления ресурсов необходим постоянный мониторинг сельскохозяйственных земель; применение инновационных ресурсосберегающих технологий, дают возможность предотвращения деградации и восстановления плодородия почв. В результате исследований агролесоландшафтов с использованием геоинформационных систем предложен вариант модифицированной методики исследования сельскохозяйственных угодий, создания агролесомелиоративных защитных насаждений для предотвращения деградации почв и ухудшения условий функционирования сельскохозяйственных угодий. Ландшафты южной части междуречья Тигра и Евфрата являются эталонами характерными для пойменных экосистем. Поэтому результаты, полученные с использованием компьютерного картографирования и анализа состояния сельскохозяйственных земель, могут быть использованы для формирования экологического каркаса устойчивых ландшафтов, а также для выявления и картографирования процессов деградации в ландшафтах аналогах.

Сельскохозяйственные угодья, агролесоландшафты, геоинформационный анализ, дистанционное зондирование, геоинформационные системы, провинция майсан (ирак)

Короткий адрес: https://sciup.org/149141228

IDR: 149141228 | УДК: 631.111.3:528.77:528.72 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2022.2.2

Текст научной статьи Оценка экологического состояния агроландшафтов в южной части междуречья Тигра и Евфрата с использованием данных дистанционного зондирования и ГИС-технологий: теоретические основы и предпосылки

DOI:

Выявление современного состояния и агролесомелиоративного обустройства сельскохозяйственных ландшафтов, включая земли сельскохозяйственного назначения, является актуальной задачей, решение которой позволит осуществлять планирование работ по предотвращению разрушения плодородного слоя почв и создания условий для устойчивого функционирования природно-территориальных комплексов.

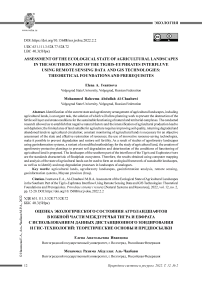

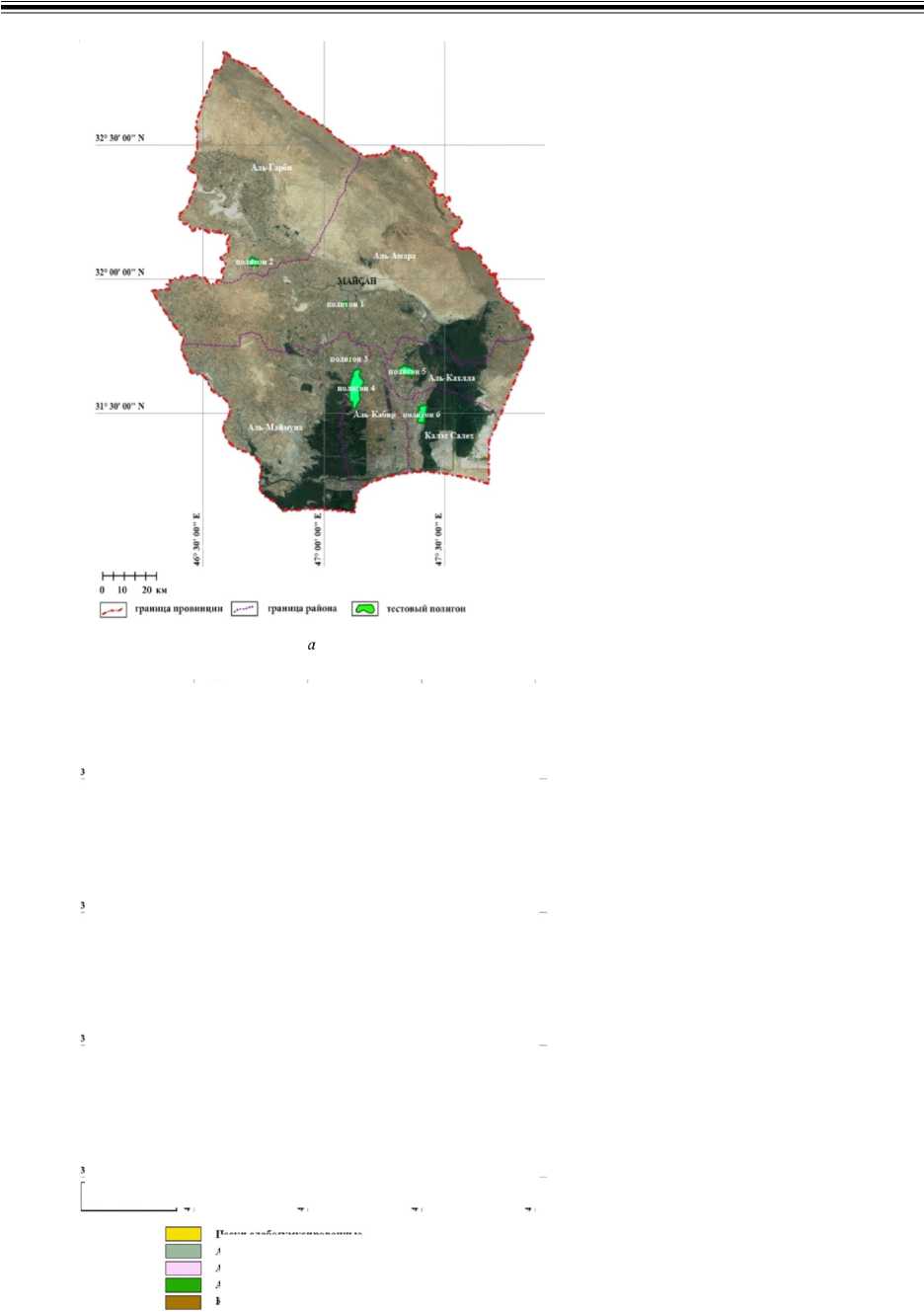

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в республике Ирак составляет 9 250,0 тыс. га, из них 5 200 тыс. га – пашня. В южной части междуречья расположена провинция (мухафаза) Майсан, которая занимает территорию площадью 1 607,2 тыс га (см. рисунок). Площадь сельскохозяйственных земель составляет около 640 тыс. га, из них пашня – 636,8 тыс. га. Сельскохозяйственные земли в провинции Майсан, представляют собой в целом часть водосборной сети рек Тигр и Евфрат. Эта территория с древних времен интенсивно используется для производства сельскохозяйственной продукции, в связи с чем защита почв от водной и ветровой эрозии (дефляции) является важным фактором поддержания их плодородия и дальнейшего развития сельского хозяйства страны [1].

Материал и методы

Исследования сельскохозяйственных ландшафтов южной части междуречья Тигра и Евфрата, проводимые в период 2019–2022 гг., основываются на методологии дистанционной оценки состояния агроландшафтов с использованием геоинформационного картографирования, картографического анализа тематических карт, разработанных по данным аэрокосмического зондирования.

Источником данных дистанционного зондирования для исследования ландшафтов являлись мультиспектральные спутниковые снимки и архивные данные на территорию исследований. Анализ и оценка состояния агролесоландшафтов осуществлялись по фототону распределения пикселей в определенном участке космоснимка с использованием данных глобальных цифровых моделей рельефа.

б

Пески слаоогумусированные

Аллювиальные пойменные, «асоленные Аллювиальные дельтовые, шсоленные .Аллювиальные болотные Каменистые почвы

Тестовые полигоны и почвенная карта провинции Майсан:

а – тестовые полигоны в провинции Майсан; б – уточненная почвенная карта провинции Майсан

Известно, что деградация сельскохозяйственных земель отражается, прежде всего, на плодородии почв [8]. В современной трактовке существуют понятия: «деградация земель сельскохозяйственного назначения», «деградация почвенного покрова», «пастбищная деградация», «деградация агроландшафта» и т. д. По данным «Сводного доклада... около 2 млрд га пригодных для ведения сельского хозяйства земель подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. Установлено, что в результате деградации и по причине отчуждения на другие хозяйственные нужды площадь пашни ежегодно сокращается примерно на 1,0 % [12]. Важно отметить, что деградация пашни влияет на состояние выращиваемых растений; на деградированных почвах уменьшается эффективность агротехнологий, в связи с чем, снижается качество и урожайность продукции.

Существует прямая зависимость структуры сельскохозяйственных угодий от геоморфологических, почвенных, гидрологических особенностей местности. Необходимо учитывать при этом высокие риски ведения сельскохозяйственного производства, обусловленные природными факторами; сезонный характер, наличия паводков и засушливых периодов, засоление почв и др.

Использование результатов дистанционного зондирования для исследования сельскохозяйственных ландшафтов обеспечивает получение информации о состоянии их поверхности на большой площади, позволяя при этом существенно уменьшить объем наземных исследований. Обладая большой информативностью данные, полученные в результате дистанционного зондирования, обеспечивают при этом высокую экономическую эффективность и научную достоверность исследований. При помощи дистанционных снимков можно получить большой объем информации не только о состоянии объектов на момент съемки, но и о процессах и явлениях проходящих в агроландшафтах при использовании данных регулярной съемки, при этом может быть получена информация недоступная при наземных исследованиях. Применение геоинформационных технологий для картографирования пространственных данных [9; 10] обеспечивает разработку картографических слов, отражающих информацию, привязанную к географическим координатам, что обеспечивает новый научный уровень исследований.

Дешифрирование космоснимков является основой для геоинформационного картографирования и выявления состояния сельскохозяйственных ландшафтов и их оценки [3]. В настоящее время для анализа изучаемы наземных объектов применяются в основном оптические сканерные снимки и результаты радарного обследования, полученные современными спутниками дистанционного зондирования Земли.

Оптико-электронные системы, установленные на спутниках, предоставляют пространственную информацию о подстилающей поверхности в различных диапазонах длин электромагнитных волн [2]. Такие системы чаще всего проводят съемку в различных поддиапазонах оптического диапазона с расширением от ультрафиолетового до инфракрасного. Некоторые системы используют панхроматические каналы, которые могут проводить съемку в широком диапазоне спектра от 300 до 1 000 нм, но обычно ограничиваются меньшим диапазоном. Такие снимки обладают более высоким разрешением, по сравнению с другими спектрозональными снимками, поэтому используются для коррекции разрешения синтезированных из других каналов изображений. Мультиспектральные съемочные системы проводят съемку для отдельных спектральных зон в диапазоне от видимого до инфракрасного электромагнитного излучения, обычно с разрешением ниже, чем панхроматического канала. Наибольший практический интерес представляют мультиспек-тральные данные в свободном доступе с космических аппаратов нового поколения, среди которых Sentinel 2 (13 спектральных каналов), Landsat 8 (11 спектральных каналов). Снимки сверхвысокого разрешения можно получить со спутников WorldView-3, 4 (8 каналов).

Спутники нового поколения высокого и сверхвысокого разрешения, как правило, ведут съемку в панхроматическом и мульти-спектральном режимах. Гиперспектральные съемочные системы проводят одновременную съемку для узких спектральных зон спектрального диапазона. Качество гиперспектральной съемки определяется шириной зоны и последовательностью съемки. При этом ширина гиперспектральной зоны не более 10 нм. Пространственное разрешение снимка определяет размер объектов, видимых на изображении. На пространственное разрешение оптико-электронной системы оказывает влияние разрешение матрицы аппаратуры и расстояние от спутника до объекта. Разрешение космоснимка определяется как: сверхвысокое 0,2–1 м; высокое 1–10 м; среднее 10– 30 м; низкое 30–200 м. Имеющиеся в настоящее время гиперспектральные снимки спутника Ресурс-П имеют разрешение около 30 м.

Оптико-электронные снимки предназначены для выполнения следующих задач: составление и обновление картографических данных; оценка состояния сельскохозяйственных угодий; оценка природных ресурсов; контроль антропогенной нагрузки; оценка последствий воздействия неблагоприятных природных явлений.

При дешифрировании снимков распознаются как объекты, так и их характеристики. Результаты дешифрирования используются для идентификации объектов на местности, выявляются особенности их отображения. На космоснимках непосредственно отображаются форма, размер, фактура, цвет объекта. Важным признаком для распознавания объектов является их форма, хорошо отображаемая на снимках.

Необходимо отметить, что тени от объектов и облаков затрудняют дешифрирование. Дешифрирование линейных, плоских и объемных объектов различается тем, что линейные объекты, как правило, имеют протяженные прямолинейные участки (например, дороги), плоские объекты (площадки и др.) сохраняют форму, так как нет искажений изображения из-за высоты объекта. Отображение объемных объектов изменяется в зависимости от расположения на снимке, расположенные в центральной части снимка отображаются с учетом перпендикулярности вертикальной плоскости, при этом незначительные искажения наблюдаются в нижней и верхней части объекта. При расположении объектов в других частях снимка верхние части объектов визуально отклоняются от центра. затененных площадей. По величине тени можно определять высоту объектов, от- 16

брасывающих эти тени, в том числе высоту деревьев.

Тон изображения является важным свойством изображения местности на космоснимках, так как цвета и оттенки объектов на поверхности фиксируется на космоснимках определенным количеством тонов. На цифровых космоснимках формируется растровое изображение. Для растровой графики все изображение формируется из совокупности пикселей, которые характеризуются только одним значением тона и своим положением в растре.

Вода поглощает большую часть приходящего солнечного излучения, вследствие чего тон водной поверхности темный, темно зеленый или почти черный. Для неглубоких водоемов, в связи с тем, что часть лучей отражается от дна и водных растений, изображения имеют зеленый или серый тон.

Для дешифрирования растительных сообществ надо иметь в виду, что они в период вегетации изменяют тон изображения, что связано с изменениями в развитии растений. Дешифрирование засоленных земель имеет особенности в том, что солончаки в сухое время года покрываются выходами солей и тон изображения очень светлый, с синим оттенком, иногда белый.

Как известно, ландшафт, как природнотерриториальный комплекс, объединяет рельеф, почвы, растительность, гидрографическую сеть и др., отличающийся особенностями взаимодействия между его компонентами. В результате каждая структура изображения на космоснимке представляет собой фиксированный на снимке комплекс фаций, как совокупность тонов пикселей растрового изображения.

Использование данных дистанционного зондирования Земли основано на фиксации отраженной природными объектами энергии на космоснимках [6], связанной с оптическими свойствами природных объектов. В процессе исследований изучаются изменение характеристик отражения объектами ландшафта, которые могут иметь различные значения, связанные с особенностями их функционирования.

Основными задачами при теоретическом обосновании картографирования состояния сельскохозяйственных ландшафтов являются:

изучение характеристик отражения объектами исследований, сопоставление структуры отраженного спектра с состоянием объекта на момент съемки, составления каталога фотоэталонов объектов, анализ спектра отраженного света.

При определении состояния сельскохозяйственных ландшафтов необходимо установить уровень деградации и пространственное положение деградированных участков в ландшафте [7]. В связи с этим проблема научного обоснования картографирования деградированных земель по ее уровням является актуальной задачей, которая решается при совместном анализе космоснимков исследуемой территории, крупномасштабной топографической картографической основы и цифровой модели рельефа с учетом дополнительных данных, получаемых при полевых исследованиях.

Картографическое геоинформационное обеспечение становится необходимым инструментом защиты ландшафтов от деградации. Для анализа состояния земель сельскохозяйственного назначения и создания тематических компьютерных картографических моделей требуется разработка локальной географической информационной системы.

Изучение сельскохозяйственных ландшафтов с применением геоинформационных систем и технологий дистанционного мониторинга проводится с учетом их полевого геоботанического, почвенного и др. обследований.

Методические основы исследований сельскохозяйственных ландшафтов и их компонентов разработаны Б.В. Виноградовым, К.Н. Куликом, В.Г. Юферевым, и др. [4; 5; 9; 12].

При геоинформационном картографировании используются специализированные программы, например, QGIS 3.18 и представляет собой создание геоинформационных слоев, которые отражают определенные характеристики земель изучаемого района.

Картографирование сельскохозяйственных угодий с использованием данных дистанционного зондирования отличается преобладанием камеральных работ по отношению к полевым исследованиям.

Картографирование сельскохозяйственных ландшафтов по Б.В. Виноградову включает: 1) предварительное дешифрирование снимков; 2) полевое эталонирование; 3) экст- раполяцию дешифровочных признаков; 4) полевой контроль; 5) окончательное дешифрирование и составление карт. Дешифрирование космоснимков для составления карт отличается выделением каркаса и текстуры изображения для определения границ объектов.

Результаты и обсуждение

В работах [7; 10; 11; 12] представлены современные способы составления тематических карт сельскохозяйственных ландшафтов. При этом выбор, хранение, анализ и обработка пространственных данных проводится в среде ГИС. Пространственные модели сельскохозяйственных земель создаются в виде растровых и векторных цифровых карт, показывающих рельеф, распределение почвенных контуров, характер использования земель, растительность на необрабатываемых участках.

Компьютерное геоинформационное картографирование дает возможность: определять координаты тестовых точек на местности; определять геоморфологические особенности и морфометрические характеристики изучаемой территории; уточнять площадь и границы угодий; создавать трехмерные модели рельефа, местности и т. д.

Такая методическая основа наиболее полно соответствует направлению исследований – геоинформационного анализа сельскохозяйственных ландшафтов южной части междуречья Тигра и Евфрата.

Картографирование состояния сельскохозяйственных ландшафтов с целью их оценки основано на использовании геостатистичес-кого анализа и на разработке картографических слоев состояния территорий. Б.В. Виноградов предложил четырехуровневую систему оценки экологического состояния по уровням «норма», «риск», «кризис» и «бедствие» [4; 5], на основании которой разрабатываются гео-информационные картографические слои пространственного распределения уровней деградации сельскохозяйственных ландшафтов. Состояние сельскохозяйственных ландшафтов, используемых для интенсивного ведения работ, осложнено изменениями внешних условий, которые часто приводят к развитию деградации [7]. Динамические критерии вы- явления уровней деградации определяются скоростью неблагоприятных изменений угодий и дают возможность прогноза развития ситуации.

Применение географических информационных систем обеспечивает сбор, обработку, отображение и использование пространственных данных о землях сельскохозяйственного назначения, способах их защиты от деградации, интеграцию их в системные модели агролесоландшафтов для рационального использования при решении задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и управлением территориальной организацией агроландшафта. Космические снимки земель сельскохозяйственного назначения, используемые для анализа их состояния, должны иметь высокое и сверхвысокое разрешение. Регулярность космической съемки и доступность ее обеспечивают достоверность результатов мониторинга сельскохозяйственных ландшафтов, а получение снимков одних и тех же объектов дает возможность оценить динамику текущих процессов.

Проведенные исследования на территории провинции Майсан позволили установить, что негативные природные факторы и интенсификация сельскохозяйственного производства приводит к истощению почв; ограниченность площадей земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, требует повышения качества почв, возврата в сельскохозяйственный оборот деградированных и заброшенных земель; для объективной оценки состояния и эффективного восстановления ресурсов необходим постоянный мониторинг сельскохозяйственных земель; применение инновационных ресурсосберегающих технологий дает возможность предотвращения деградации и восстановления плодородия почв.

Заключение

В результате исследований агролесо-ландшафтов с использованием геоинформа-ционных систем предложен вариант модифицированной методики исследования сельскохозяйственных угодий, создания агролесомелиоративных защитных насаждений для предотвращения деградации почв и ухудшения условий функционирования сельскохозяйственных угодий.

Ландшафты южной части междуречья Тигра и Евфрата являются эталонами характерными для пойменных экосистем. Поэтому результаты, полученные с использованием компьютерного картографирования и анализа состояния сельскохозяйственных земель, могут быть использованы для формирования экологического каркаса устойчивых ландшафтов, а также для выявления и картографирования процессов деградации в ландшафтах-аналогах.

Список литературы Оценка экологического состояния агроландшафтов в южной части междуречья Тигра и Евфрата с использованием данных дистанционного зондирования и ГИС-технологий: теоретические основы и предпосылки

- Авад, В. Р. Гидрологические и гидрогеологические особенности Ирака и пути преодоления процесса опустынивания / В. Р. Авад, Д. В. Лопатин // Экзогенные рельефообразующие процессы : материалы XXXIV Пленума геоморфологической комиссии РАН. – Волгоград, 2014. – С. 1–5.

- Бакланов, А. И. Новые горизонты космических систем оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения / А. И. Бакланов // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2018. – Т. 5, вып. 4. – С. 14–27.

- Богомолов, Л. А. Дешифрирование аэроснимков / Л. А. Богомолов. – М. : Недра, 1976. – 144 с.

- Виноградов, Б. В. Основы ландшафтной экологии / Б. В. Виноградов. – М. : ГЕОС, 1998. – 418 с.

- Виноградов, Б. В. Картографирование зон экологического неблагополучия по динамическим критериям / Б. В. Виноградов, К. Н. Кулик, А. Д. Сорокин // Экология. – 1988. – № 4. – С. 243–251.

- Дистанционные исследования и картографирование состояния антропогенно-трансформированных территорий юга России / В. В. Новочадов, А. С. Рулев, В. Г. Юферев, Е. А. Иванцова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2019. – № 1 (53). – С. 151–158.

- Иванцова, Е. А. Использование геоинформационных технологий и космических снимков для анализа агроландшафтов / Е. А. Иванцова, И. А. Комарова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2021. – № 2 (62). – С. 357–366.

- Иванцова, Е. А. Устойчивое развитие агроэкосистем / Е. А. Иванцова, А. А. Матвеева, Ю. С. Половинкина // Антропогенная трансформация геопространства: история и современность: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2014. – С. 27–30.

- Кулик, К. Н. Аэрокосмические методы исследований аридных ландшафтов / К. Н. Кулик // Методы исследований водной эрозии в противоэрозионной лесомелиорации. – Волгоград, 1989. – Вып. 1 (96). – C. 43–58.

- Кулик, К. Н. Фитоэкологическое картографирование песков по аэрокосмическим снимкам / К. Н. Кулик // Роль проектных и научных разработок в ускорении научно-технического прогресса лесохозяйственного производства. – М., 1988. – С. 185–188.

- Чандра, А. М. Дистанционное зондирование и географические информационные системы / А. М. Чандра, С. К. Гош. – М. : Техносфера, 2008. – 312 с.

- Юферев, В. Г. Геоинформационные методы оценки параметров деградации земель / В. Г. Юферев, М. В. Юферев // Степи Северной Евразии : материалы VI Междунар. симп. и VIII Междунар. школысеминара «Геоэкологические проблемы степных регионов». – Оренбург, 2012. – С. 835–839.