Оценка экологического состояния ООПТ Липовая гора г. Перми

Автор: Мехоношина Т.Н.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье дана оценка экологического состояния территории экологической тропы Липовая гора Липовая гора г.Пермь. Исследования растительного материала (листья, кора и лишайники липы мелколистной) проводились 2015-2016 гг. На экологической тропе проведено сравнение 6 участков по составу и состоянию древесных пород, уровню антропогенной нагрузки. Определены, морфологические изменения, показатель флуктуирующей асимметрии, накопление фенолсодержащих веществ и активность каталазы в листьях и коре липы мелколистной.

Оопт, экологическая тропа, оценка экологического состояния

Короткий адрес: https://sciup.org/147226742

IDR: 147226742 | УДК: 502

Текст научной статьи Оценка экологического состояния ООПТ Липовая гора г. Перми

В статье дана оценка экологического состояния территории экологической тропы Липовая гора Липовая гора г.Пермь. Исследования растительного материала (листья, кора и лишайники липы мелколистной) проводились 2015-2016 гг. На экологической тропе проведено сравнение 6 участков по составу и состоянию древесных пород, уровню антропогенной нагрузки. Определены, морфологические изменения, показатель флуктуирующей асимметрии, накопление фенолсодержащих веществ и активность каталазы в листьях и коре липы мелколистной.

Ключевые термины: ООПТ; рекреационная зона; экологическая тропа; оценка экологического состояния.

В понимании Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. Штильмарка (1978) особо охраняемые природные территории - это объемные участки биосферы, включающие сушу или акваторию с их поверхностью и толщей, которые полностью или частично, постоянно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота и предназначены для сохранения и улучшения свойств окружающей человека природной среды, охраны и воспроизводства природных ресурсов, защиты природных объектов и явлений, имеющих научное, историческое, хозяйственное или эстетическое явление [5].

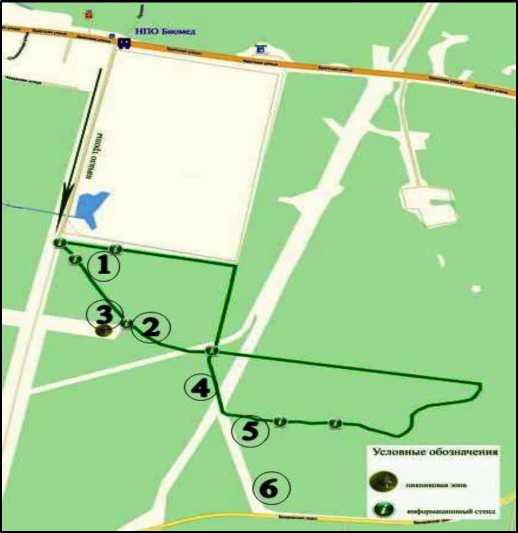

Особо охроняемая природная территория (ООПТ) «Липовая гора» образована решением Пермского облисполкома, это охраняемая территория местного значения [4]. Экологическая тропа была организованна в 2011 году. В настоящее время вдоль экологической тропы по территории Липовая гора находиться 4 оборудованных места отдыха, 3 оборудованных кострища, имеется оформленная входная зона, информационные антивандальные стенды. С рекреационной точки зрения территория освоена лыжниками (поблизости находится 3 лыжных базы). За НПО «Биомед» и по территории ООПТ «Липовая гора» проходит

® Мехоношина Т.Н., 2016

асфальтированная живописная лыжно-роллерная трасса, удобная также для велосипедных прогулок.

ООПТ Липовая гора является охраняемой территорией местного значения, относится к категории - охраняемый природный ландшафт. Площадь составляет 666 га. В рекреационной зоне оборудованы места отдыха, кострища, информационные антивандальные стенды, входная зона, экскурсионная тропа.

В связи увеличением антропогенной нагрузки возрастает уровень загрязнения воздушной среды не только на урботерриториях, но и в прилегающих районах. Лесные массивы не только стабилизируют экологическую ситуацию, но и испытывают стрессовую нагрузку.

Объектом исследования являлась липа сердцелистная Tilia cor data L. Объектом исследования являлись листья и кора липы мелколистной, и эпифитные лишайники. Для исследования на территории экологической тропы Липовая гора было выбрано 6 участков размером 10x10 метров.

Сбор растительного материала был проведен в период с 15.08.15 по 30.08.15 г. Анализы были проведены в начале осени 2015 года в лаборатории кафедры экологии Пермской ГСХА.

В листьях и коре липы и лишайников определяли содержание фенольных веществ и активность каталазы. Накопление фенольных соединений в растительных объектах рассматривали как проявление защитной реакции на неблагоприятные и стрессовые условия среды. Сущность каталитического действия каталазы заключается в разложении перекиси водорода с выделением молекулярного кислорода.

Суть определения фенольных соединений заключается в том, что навеску перемолотого сухого вещества кипятят с водой на водяной бане. Экстракт титруют 0,1 и раствором КМиО4 при энергичном перемешивании. Окончание титрования устанавливают по появлению в растворе золотисто- желтого оттенка, делая пересчет на коэффициент 4,16 [6].

Активность каталазы определяли газометрическим методом, который основан на взаимодействии СаСО3 с перекисью водорода при участии каталазы, содержащейся в листьях [1].

Оценивали асимметрию листовой пластинки по 5 признакам: ширина половинок листа, длина второй жилки, расстояние между первой и второй жилками у основания, расстояние между концами первой и второй жилок, угол между центральной и второй жилками

11]. Далее по этим замерам определяли показатель флуктуирующей асимметрии, который рассчитывали, как отношение разности левых и правых значений к их сумме. Усредняли данные по 5 признакам для каждого листа и определяли коэффициент флуктуирующей асимметрии (КФА) по 50 листьям на каждом участке.

Рис. 1 .Схема экологической тропы и исследуемых участков

Осматривая листья липы. выделяли следующие морфологические изменения: хлорозы, некрозы, продырявливание, повреждение насекомыми [2]. Высчитывали % пораженных листьев от всех листьев, собранных на участках.

Плотность крон определяли по сеточке Раменского приготовленной заранее размером 5x2 см. сравнивали с эталоном.

Есть шкала категорий состояния хвойных и лиственных пород, в ней описаны категории состояния, основные признаки и дополнительные признаки для хвойных и лиственных пород. Осматривая деревья и прочитывая таблицу, выбирали подходящее описание, и ставили определенный балл по шестибалльной шкале. Также, использовали шкалу эстетической оценки древесно-139

кустарниковой растительности. В ней приведен балл, шкала декоративности и основные признаки. Эстетическая оценка проводится по пятибалльной шкале [3].

Определяли сомкнутость крон, учитывали наличие дупел и срубленных деревьев, оценивали степень замусоренности, вытоптанности. Определяли диаметр ствола, высоту деревьев, категорию состояния, эстетическую оценку, дехромацию, суховершиность, деформацию, плотность кроны.

Был изучен состав пород на каждом участке и выведена формула, отображающая растущие там деревья.

В древесном ярусе доминирует липа сердцелистная Tilia cor data L., образующая липняки крупнотравный, цецербитовый, снытьевый. Имеются посадки сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. Состояние растительности - слабо деградированное.

Категория состояния липы мелколистной на большей части территории оценена в 3 балла - среднеослабленные, много сухих веток, изреженная крона (исключение - участок 4). Эстетическая оценка варьирует от 2 (участок 2) до 4 баллов (участок 3), имеются существенные повреждения и отклонения в развитии.

Все исследованные листья липы имели морфологические изменения: некрозы - 100%, хлорозы - 66-100%, продырявливание -40-74%, повреждения насекомыми - 100%.

Коэффициент флуктуирующей асимметрии на участках варьирует от 0,0013 до 0,0054. Так, на участках 5 и 6 показатель флуктуирующей асимметрии наибольший 0,0027 и 0,0054, степень загрязнения среды 1 балл - «чисто», что говорит о увеличении загрязнения воздуха за счет выбросов автотранспорта, проходящего по Бродовскому тракту и переноса выбросов Осенцовского промышленного узла. На участках 1-4 показатель флуктуирующей асимметрии низкий (0,0013 - 0,0018), степень загрязнения среды 2 баллам - «относительно чисто», что соответствует условно нормальному состоянию окружающей среды.

Экологическая ситуация на территории рекреационной зоны ООПТ Липовая гора удовлетворительная. В худшем положении находятся участки 5,6 - 2 балла - относительно чисто.

Имеется тенденция к загрязнению пятого и шестого участков, поскольку в исследуемых листьях с данного участка обнаружено наибольшее содержание фенольных соединений (26,55 мг/г мл и 30,50 мг/г). Содержание фенольных соединений в коре липы мелколистной различаются незначительно наибольшее на 6 участке 25,55 мг/г и меньше на участке 5 24,60 мг/г.

Минимальное же загрязнение окружающей среды, о котором можно судить по содержанию фенольных веществ в листьях и коре липы мелколистной выявлено на первом участке (21,55 мг/г и 20,02 мг/г), который находится в начале тропы рядом с НПО «Биомед» на большом удалении от автомобильной дороги.

Фактическая разница между участками 1 и 5 составляет 5, что больше НСР05= 3,74, значит, различия между вариантами существенны. Так же разница между участками 1-4 и 6, тоже существенная. Следовательно ситуация на участках 5 и 6 - очень загрязненная. Объект кора, между участками 1-4 и 5-6 разница существенная. По лишайникам существенная разница между участками 3-6 и участками 5-6. Участки 5 и 6 - находятся в зоне влияния автодороги и Осенцовского промышленного узла. Различия между участками достоверны (НСР05= 3,74).

Различия активности каталазы в разных объектах и на разных участках несущественны.

На экологической тропе обнаружен 1 вид лишайников -Пармелия козлиная Parmelia caperata. Степень покрытия деревьев лишайниками определялась в процентах по палетке 10x10 см. На участке 3 (около домика отдыха) степень покрытия 43 %, на участке 5 - 45%, на участке 6 (на склоне) - 41%. Наибольшее содержание фенольных веществ в лишайниках приходится также на участки 5 и 6 (22,55 мг/г и 24,25 мг/г). Это связано, в основном с небольшим удаление от автомагистрали и промышленности. Минимальное загрязнение по лишайникам на 3 участке (21,40 мг/г).

Таким образом, накопление фенолсодержащих веществ и активность каталазы в разных объектах исследования свидетельствует о разном уровне влияния антропогенных факторов на разные участки лесного массива. Наиболее загрязненные участки 5 и 6, так как они ближе всего расположены к автомобильной дороге.

Список литературы Оценка экологического состояния ООПТ Липовая гора г. Перми

- Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование. Под ред. О.П. Мелехова, Е.И. Сарапульцева. М.: Академия, 2010. 288с.

- Николаевский В.С., Якубов Х.Г. Экологический мониторинг зеленых насаждений в крупном городе. Методы исследования: практическое пособие. М.: ВПО МГУЛ, 2008. 67 с.

- Особо охраняемые природные территории г. Перми: монография / Бузмаков С.А и др.; под ред. С.А. Бузмакова и Г.А. Воронова. Пермь. Перм. гос. ун-т, 2011. 204 с.

- Реймерс Н.Ф, Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. М.: Мысль, 1978. 295 с.

- Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.