Оценка экологической стабильности сортов яровой мягкой пшеницы на сортоучастках Красноярского края

Автор: Никитина В.И., Количенко А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определить экологи- ческую стабильность сортов яровой мягкой пшеницы, проходящих испытание на госсор- тоучастках Красноярского края. Для изучения были выбраны 16 сортов мягкой яровой пше- ницы разных групп спелости: раннеспелые (Новосибирская 15); среднеранние (Алтайская 70, Новосибирская 29, Новосибирская 31, Па- мяти Вавенкова, Омская 32, Канская, Новоси- бирская 41); среднеспелые (Новосибирская 18, Сибирский альянс, Алтайская 75, Омская кра- са, Предгорная, Курагинская 2, Красноярская 12); среднепоздние (Свирель), - проходящих испытание на 8 сортоучастках края (Красно- туранский, Каратузский, Минусинский, Наза- ровский, Сухобузимский, Саянский, Ужурский, Уярский) по двум предшественникам (черный пар, зерновые) в 2016-2018 гг. Сортоучастки охватывают основные растениеводческие зоны возделывания яровой пшеницы в крае (III- VIII). В результате их изучения с использова- нием методики Н.А. Соболева (1980) по оценке экологической стабильности выделились сор- та, которые обеспечили более устойчивую урожайность в резко различающихся агроэко- логических условиях: Курагинская 2 (ГНУ Крас- ноярский НИИСХ), Красноярская 12 (ГНУ Крас- ноярский НИИСХ), Новосибирская 18 (ГНУ Си-бирский НИИРС СО РАСХН)...

Короткий адрес: https://sciup.org/140243402

IDR: 140243402 | УДК: 633.111(571.51)

Текст научной статьи Оценка экологической стабильности сортов яровой мягкой пшеницы на сортоучастках Красноярского края

Введение. Необходимым условием для улучшения экономического и экологического состояния агропромышленного комплекса в Красноярском крае является устойчивый рост валового сбора зерна. Важную роль в стабильности его повышения отводится сорту. Современное растениеводство предъявляет к возделываемым сортам определенные требования: высокая стабильная урожайность, хорошие технологические показатели качества зерна, пригодность к возделыванию в данном регионе.

Разнообразие агроэкологических условий в земледельческой зоне Красноярского края, неустойчивость погодных условий, недостаточная приспособленность возделываемых сортов приводит к резким колебаниям урожайности пшеницы по годам, как по отдельным почвенногеографическим зонам, так и в среднем по краю. Поэтому ценными будут те сорта, которые имеют более высокую урожайность и меньший размах ее колебаний в разных условиях вегетации.

A.A. Жученко считал, что одной из причин увеличения в стране разрыва между урожайностью основных культур на сортоучастках и в производстве является низкая надежность оценки агроэкологической адаптивности сортов и гибридов по результатам их сортоиспытания [3].

ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по иcпытанию и охране селекционных достижений» («Госсорткомиссия») оценивает сорта по средней урожайности на сортоучастках, не учитывая их экологической стабильности. Полученные сведения о приспособительных свойствах позволят более точно определить ареал оптимального агроэкологического районирования сорта по зонам, а также, учитывая его пластичность, создать ему соответствующие условия выращивания [1, 2, 4–6].

Цель исследования : определить экологическую стабильность сортов яровой мягкой пшеницы, проходящих испытание на госсортоучаст-ках края.

Исходный материал и методы исследования. Для изучения были выбраны 16 сортов мягкой яровой пшеницы разных групп спелости: раннеспелые (Новосибирская 15); среднеранние (Алтайская 70, Новосибирская 29, Новосибирская 31, Памяти Вавенкова, Омская 32, Канская, Новосибирская 41); среднеспелые (Новосибирская 18, Сибирский Альянс, Алтайская 75, Омская краса, Предгорная, Курагинская 2, Красноярская 12); среднепоздние (Свирель), – про- ходящих испытание на 8 сортоучастках края (Краснотуранский, Каратузский, Минусинский, Назаровский, Сухобузимский, Саянский, Ужур-ский, Уярский) по двум предшественникам (черный пар, зерновые) в 2016–2018 гг. Сортоучастки охватывают основные растениеводческие зоны возделывания яровой пшеницы в крае (III– VIII).

Взаимодействие «генотип × среда», достоверность влияния отдельных факторов на урожайность определяли методом четырехфакторного дисперсионного анализа [9].

Экологическую стабильность изучаемых сортов оценивали по методике Н.А. Соболева [10].

Закладка опытов, учеты и наблюдения на сортоучастках проводятся в соответствии с методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [7, 8].

Результаты исследования и их обсуждение. Несовпадение показателей по урожайности зерна у сортов при дисперсионном анализе дает вариансу, которая отражает взаимодействие изучаемых факторов. Чем больше уровень урожайности сортов варьирует и не совпадает, тем выше доля изменчивости, обусловленная взаимодействием «генотип × среда».

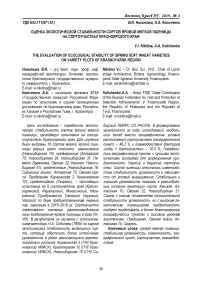

Преобладающий вклад в общую фенотипическую изменчивость урожайности внесли географические условия расположения сортоучастков (географический пункт) – 48,2 %, взаимодействие факторов «годы × сортоучастки» – 16,0 % (рис. 1). Чрезвычайное разнообразие агроэкологических условий вегетации в зональном аспекте и по годам вызывает высокую вариабельность урожайности сортов в разных географических пунктах.

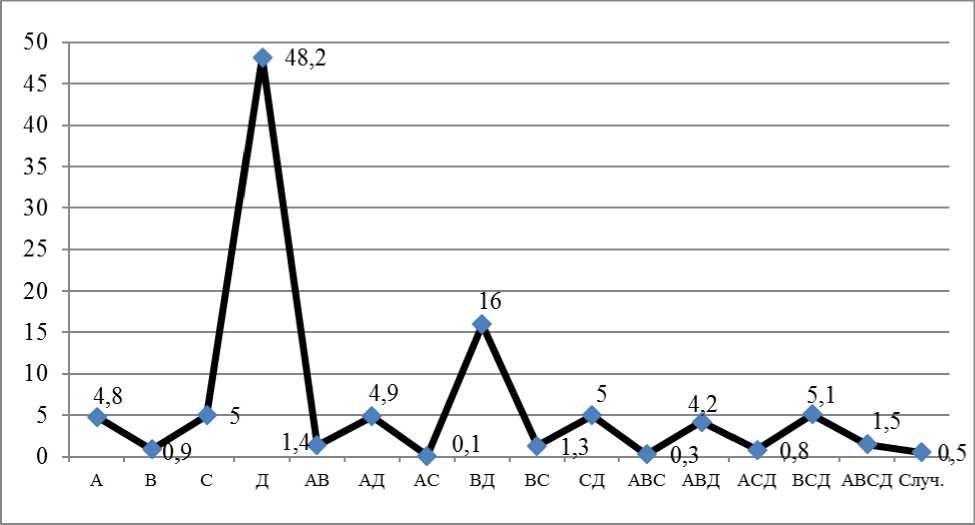

Самая высокая урожайность изучаемых сортов была получена на Уярском и Ужурском сортоучастках (рис. 2). В данных географических пунктах они способны более максимально использовать природные и агротехнические факторы для реализации потенциальной продуктивности. Худшие условия вегетации складывались для формирования урожайности на Каратузском и Саянском сортоучастках.

На генотипические различия между сортами пшеницы и влияние предшественников приходилось только 4,8; 5,0 % от общей изменчивости урожайности.

Рис. 1. Доля влияния факторов на изменчивость урожайности, %:

А – сорта; В – годы; С – предшественники; Д – сортоучастки (географическая зона)

Рис. 2. Средняя урожайность изучаемых сортов яровой пшеницы по сортоучасткам края, т/га (НСР 05 = 0,21): сортоучастки – 1 – Краснотуранский;

2 – Каратузский; 3 – Минусинский; 4 – Назаровский;

5 – Сухобузимский, 6 – Саянский; 7 – Ужурский; 8 – Уярский

Вклад условий вегетации «годы» в изменчивость урожайности по сравнению с другими факторами менее значителен – 0,9 %. Средняя урожайность была более низкой в 2016 г. (2,62 т/га) и высокой – в 2018 г. (2,90 т/га).

Доля влияния других взаимодействий между изучаемыми факторами была существенна и составляла от 0,1 (АС) до 5,1 % (ВСД). Влияние отрицательного взаимодействия (типа сорт × географический пункт, годы × географический пункт, предшественник × географический пункт и др.) можно преодолеть, выращивая большее число сортов в одном регионе, располагая их по лучшим предшественникам и географическим зонам, соблюдая агротехнику возделывания. Необходимо использовать также влияние положительного взаимодействия факторов (сорт × год, сорт × географический пункт и др.), т. е. способность данного сорта активнее использовать погодные условия вегетации и географического пункта, успешнее противостоять болезням и вредителям и т. д.

Растениеводство интересует уровень и стабильность урожайности возделываемых сортов. Основным требованием, предъявляемым к со- временным сортам, является устойчивость к лимитирующим урожайность факторам среды.

Нестабильность сорта даже при высоком уровне урожайности может нанести определенный вред экономике производства. Высокая урожайность зерна в отдельные годы вызывает затруднения с транспортом для уборки и его перевозки, с первичной обработкой и сушкой зерна, складскими помещениями для хранения зерна. В годы же с низкой урожайностью производство недополучает продукцию как для продажи государству, так и для собственных нужд, техника загружается не полностью. Высокая экологическая стабильность при низкой средней урожайности сорта также дает недостаточно высокий уровень доходности производства. Поэтому необходимо выбирать такие сорта, которые в течение нескольких лет будет давать высокие и стабильные урожаи.

Н.А. Соболев предлагает оценивать экологическую стабильность, пользуясь показателем относительной стабильности признака (st2) [10]:

st2 = ( x 2-s2)/ x 2, (1)

где x – средний урожай сорта; s2 – общая дисперсия урожаев данного сорта.

Чем больше величина st2, тем выше экологическая стабильность изучаемого сорта.

Средняя стабильная урожайность определяется при помощи критерия А:

А = ( x 2- s2).

Чем выше значение критерия, тем более высокий уровень средней стабильной урожайности получен у сорта в данных условиях.

Наше исследование показало, что изучаемый материал представлен сортами, в различной степени сочетающих среднюю урожайность и стабильность (табл.).

Параметры экологической стабильности сортов яровой пшеницы по урожайности (2016–2018 гг.) (по данным 96 дат)

|

Сорт |

Средняя у р ожайность ( х ) |

Показатель стабильности (st2) |

Стабильная урожайность (А) |

||

|

т/га |

место |

т/га |

место |

||

|

Алтайская 70 |

2,68 |

8 |

0,81 |

2,42 |

4 |

|

Канская |

2,56 |

12 |

0,88 |

2,40 |

5 |

|

Новосибирская 15 |

2,31 |

14 |

0,53 |

1,68 |

15 |

|

Новосибирская 29 |

2,52 |

13 |

0,53 |

1,83 |

14 |

|

Новосибирская 31 |

2,66 |

9 |

0,80 |

2,37 |

6 |

|

Новосибирская 41 |

2,63 |

10 |

0,77 |

2,30 |

8 |

|

Новосибирская 18 |

2,94 |

4 |

0,86 |

2,72 |

3 |

|

Омская 32 |

2,57 |

11 |

0,84 |

2,36 |

7 |

|

Омская Краса |

3,00 |

3 |

0,43 |

1,97 |

11 |

|

Памяти Вавенкова |

2,23 |

15 |

0,76 |

1,95 |

12 |

|

Алтайская 75 |

2,94 |

4 |

0,52 |

2,12 |

10 |

|

Красноярская 12 |

2,86 |

7 |

0,72 |

2,74 |

2 |

|

Курагинская 2 |

3,09 |

2 |

0,87 |

2,89 |

1 |

|

Предгорная |

3,17 |

1 |

0,38 |

1,95 |

12 |

|

Свирель |

2,93 |

5 |

0,43 |

1,92 |

13 |

|

Сибирский Альянс |

2,89 |

6 |

0,62 |

2,27 |

9 |

|

НСР 05 |

0,21 |

– |

– |

0,27 |

– |

По средней урожайности в исследуемые годы заслуживают внимания среднеспелые сорта: Предгорная, Курагинская 2, Омская краса. Самую низкую урожайность показали среднеранний сорт Памяти Вавенкова и раннеспелый – Новосибирская 15.

Самая высокая стабильная урожайность оказалась у сорта Курагинская 2, который по средней арифметической урожайности в классовых интервалах ранжированного ряда занимал второе место, по экологической стабильности – первое.

Заслуживает внимания сорт Красноярская 12, который по средней урожайности занимал 7-е место, по стабильной – 2-е.

Сорт пшеницы Предгорная, выделившийся самой высокой средней урожайностью, показал низкую стабильную урожайность – 12-е место. Показатель относительной стабильности признака (st2) у данного сорта самый низкий (0,38), что говорит о его интенсивности и требовательности к условиям возделывания.

К группе сортов, отзывчивых на улучшение условий выращивания, но имеющих стабильную урожайность в ранжированном ряду ниже по сравнению с средней арифметической относятся: Предгорная, Омская краса, Алтайская 75, Свирель, Сибирский альянс.

Выделены сорта яровой пшеницы, способные давать высокую, но при этом стабильную урожайность не только в благоприятных, но и в контрастных условиях выращивания: Курагин-ская 2, Красноярская 12, Новосибирская 18.

Высоким показателем относительной стабильности урожайности характеризуются сорта Канская, Алтайская 70, Омская 32, Новосибирская 31, которые имели в разнообразных условиях среды стабильные и хорошие урожаи.

Определилась группа образцов, имеющая низкие и стабильные урожаи в разнообразных условиях выращивания: Новосибирская 15, Новосибирская 29.

Выводы . Изученные сорта яровой мягкой пшеницы в разных агроэкологических условиях края отличались изменчивостью стабильности урожайности и показали значительные различия по средней и стабильной урожайности. По показателю относительной стабильности признака наименее стабильными в различных условиях вегетации и разных географических пунктах оказались следующие сорта: Предгорная, Омская краса, Алтайская 75, Свирель, Сибирский альянс.

В резко различающихся агроэкологических условиях обеспечили более устойчивую урожайность зерна сорта Курагинская 2 (ГНУ Красноярский НИИСХ), Красноярская 12 (ГНУ Красноярский НИИСХ), Новосибирская 18 (ГНУ Сибирский НИИРС СО РАСХН), которые лучше использовали условия среды для формирования продуктивности.

Сорта интенсивного типа с высоким генетическим потенциалом продуктивности следует возделывать в более благоприятных географических пунктах с высоким уровнем агротехники: Предгорная, Омская краса, Алтайская 75, Свирель.

Стабильную и хорошую урожайность имели в разнообразных условиях вегетации сорта: Канская, Алтайская 70, Омская 32, Новосибирская 31.

Для объективной и полной характеристики сортов при сортоиспытании необходимо использовать сочетание различных статистических методов и показателей, характеризующих их потенциальные возможности. Показатели пластичности и стабильности позволят определить ареал оптимального агроэкологического районирования сортов, ранжировать их для интенсивной и экстенсивной технологий возделывания.

Список литературы Оценка экологической стабильности сортов яровой мягкой пшеницы на сортоучастках Красноярского края

- Амелин А.В. и др. Роль сорта в формировании урожая//Земледелие. -2002. -№ 1. -С. 42.

- Валекжанин В.С. Экологическая пластичность и стабильность сортов и линий яровой мягкой пшеницы по урожайности и элементам ее структуры в условиях Приобской лесостепи Алтайского края: автореф. дис.. канд. с.-х. наук. -Барнаул, 2012. -15 с.

- Жученко А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства: концепция. -Пущино, 1994. -148 с.

- Ионова Е.В., Газе В.Л., Некрасов Е.И. Перспективы использования адаптивного районирования и адаптивной селекции сельскохозяйственных культур//Зерновое хозяйство России. -2013. -№ 3 (27). -С. 19-21.

- Краснова Ю.С. и др. Экологическая пластичность сортов мягкой яровой пшеницы в условиях Южной лесостепи Западной Сибири//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 6. -URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16182.

- Мелехина Т.С. Экологическая пластичность и стабильность сортов яровой и озимой мягкой пшеницы, озимой ржи по урожайности и качеству зерна в условиях юго-востока Западной Сибири: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. -Барнаул, 2015. -15 с

- Методика государственного сортоиспытания с.-х. культур (общая часть). Вып. 1. -М.: Колос, 1985. -269 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры/ред. А.И. Григорьева. -М.: Колос, 1989. -194 с.

- Снедекор Дж.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии. -М.: Изд-во с.-х. литературы, 1961. -503 с

- Соболев Н.А. Методика оценки экологической стабильности сортов и генотипов//Проблемы отбора и оценки селекционного материала. -Киев: Наук. думка, 1980. -С. 100-106.