Оценка эволюции неврологических нарушений как признака эффективности лечения у пациентов с неспецифическими гнойными заболеваниями позвоночника

Автор: Гончаров М.Ю., Сакович В.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение динамики и роли неврологических нарушений в оценке эффективности хирургического лечения неспецифических гнойных заболеваний позвоночника. Материал. Обследованы две группы пациентов: контрольная — 73 пациента, основная — 110, находившихся на лечении с неспецифическими гнойными заболеваниями позвоночника. Результаты. После хирургического лечения наблюдали значительный регресс исходных неврологических нарушений. Значительные изменения болевого вертеброгенного синдрома и неврологического дефицита являются чувствительным критерием оценки эффективности результатов проведенного хирургического лечения, так как к концу госпитализации отражают четкую динамику исходных показателей.

Неврологические нарушения, спондилодисцит, эпидурит

Короткий адрес: https://sciup.org/14917545

IDR: 14917545

Текст научной статьи Оценка эволюции неврологических нарушений как признака эффективности лечения у пациентов с неспецифическими гнойными заболеваниями позвоночника

хождения, наличие постоянного внутривенного катетера, сахарный диабет, онкологические заболевания.

Установить точный диагноз неспецифических гнойных заболеваний позвоночника на ранних стадиях достаточно трудно [6, 10]. Период между появлением первых признаков заболевания и постановкой диагноза колеблется от 2 недель до 9 месяцев [4, 6-8]. Начало заболевания часто коварно и проявляется двумя основными синдромами: неврологическим (болью, симптомами выпадения) и системного воспалительного ответа, а поэтому может легко быть недооценено (или проигнорировано) и пациентами и врачами. У пациентов с НГЗП наблюдается большое разнообразие как клинических проявлений, так и осложнений основного заболевания [2, 4, 6, 7]. Клинической особенностью НГЗП является тот факт, что на фоне постепенной деструкции позвонков и межпозвонвонко-вых дисков происходит компрессия нейро-сосудистых образований позвоночного канала гнойными массами, с появлением в клинической картине заболевания не только болевого и воспалительного синдрома, но и различных, по степени выраженности, неврологических нарушений, по типу симптомов выпадения.

Основными проблемами в оказании медицинской помощи пациентам с неспецифическими гнойными заболеваниями позвоночника до настоящего времени считаются поздняя диагностика заболевания, несвоевременность оказания специализированной нейрохирургической помощи, сохраняющийся после операции неврологический дефицит [2, 3, 5, 8]. Развившийся до операции неврологический дефицит в виде парезов и плегий, по литературным данным, обычно плохо регрессирует после хирургических вмешательств и является основной причиной инвалидизации больных [6, 7, 10].

Цель : изучение динамики и роли неврологических нарушений в оценке эффективности хирургического лечения неспецифических гнойных заболеваний позвоночника.

Методы. Исследование по дизайну открытое, ре-тропроспективное, когортное. Критерии включения в исследование: пациенты обоего пола, в любом возрасте (исключая детей), с верифицированным диагнозом: «неспецифический спондилит, спондило-дисцит, эпидурит», оперированные различными способами и доступами, в разные сроки от момента заболевания. Критерии исключения из исследования: больные с подозрением на туберкулезную этиологию воспалительного процесса, пациенты с неспецифи- ческим спондилитом / спондилодисцитом, получившие консервативное лечение, опухоли позвоночника.

На первом этапе исследования ретроспективно проанализированы прогностические факторы (в т.ч. неврологически опосредованные) исходов хирургического лечения неспецифических гнойных заболеваний позвоночника в группе пациентов из 73 человек, оперированных нами на базе Свердловской областной клинической больницы № 1 в период с 01.01.1996 по 31.12.2004.

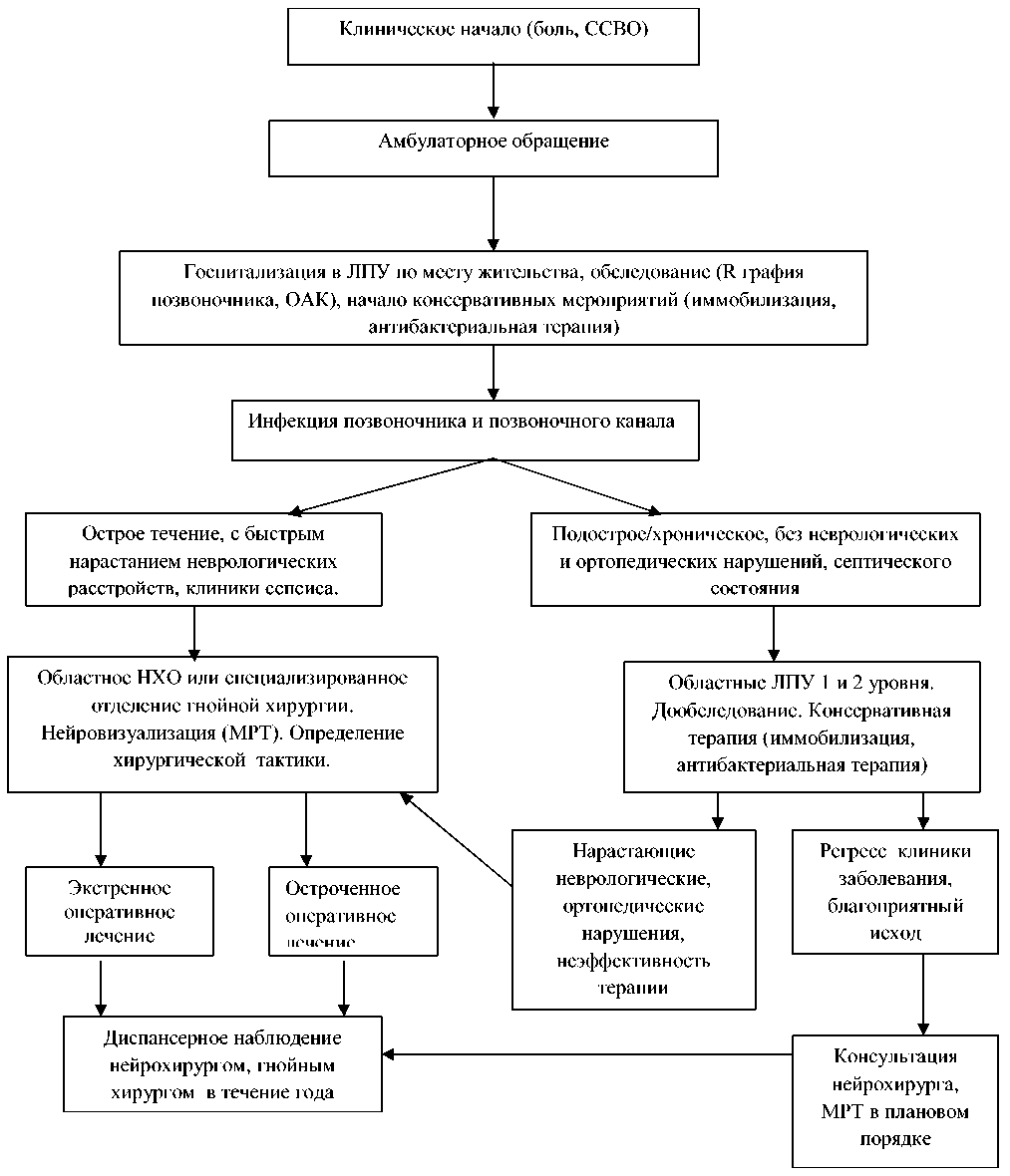

На основании результатов анализа был разработан оптимальный алгоритм диагностики и тактики при НГЗП (рисунок), внедренный в деятельность ЛПУ Свердловской области. Алгоритм включает в

Алгоритм диагностики и тактики при неспецифических гнойных заболеваниях позвоночника

себя клинико-диагностические критерии первичной постановки диагноза, этапы и способы первичной диагностики НГЗП в районах области, уровень ЛПУ для первичной госпитализации больных, показания для выбора консервативного или оперативного варианта лечения пациентов с НГЗП, в зависимости от остроты начала заболевания, септических проявлений, наличия, выраженности и скорости появления неврологических нарушений у пациентов, показания для перевода пациентов в специализированные нейрохирургические стационары.

Внедрение алгоритма выполнили путем рассылки информационных писем, проведения практических занятий с курсантами кафедр хирургии и неврологии / нейрохирургии ФПК и ПП ГОУ ВПО УГМА Росздрава, чтения лекций, выступлений на областных конференциях обществ хирургов и неврологов.

С 01.01.2006 т.е. с начала внедрения предложенного алгоритма, и по 01.01.2012 на лечении в Свердловской областной клинической больнице № 1 находились 110 пациентов с НГЗП. На втором этапе исследования были проанализированы результаты лечения этих 110 больных и выполнено сравнение полученных данных с показателями в группе из 73 пациентов, оперированных до внедрения алгоритма (p<0,05). Обе группы пациентов: контрольная (до внедрения алгоритма) и основная (после внедрения алгоритма) — были сопоставимы по возрастным и половым характеристикам, клинико-морфологической форме и стадии НГЗП, методам диагностики, способам хирургического лечения, критериям оценки неврологических нарушений и результатов хирургического лечения (p<0,05).

Среди клинико-морфологических форм НГЗП в обеих группах преобладали спондилодисциты, осложненные эпидуральными абсцессами передней и задней локализации. Наиболее часто наблюдали поражение поясничного отдела позвоночника, менее часто — грудного, редко — шейного отдела, что соответствует литературным данным. Для анализа неврологических нарушений все пациенты при поступлении подвергались тщательному неврологическому осмотру по общепринятой методике, с дополнительной субъективной оценкой интенсивности болевого вертеброгенного и радикулярного синдромов.

Интенсивность болевого вертебрального синдрома оценили только у пациентов в основной группе по субъективной Визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). Средние показали шкалы ВАШ составили 87,2±2,4.

Оценку неврологического статуса в обеих группах проводили по классификации Asia Impairment Scale (D. Chen, 1996) (табл. 1), рекомендованной в ведущих зарубежных и отечественных руководствах для пациентов с травмами и заболеваниями позвоночника [1, 3, 10]. Данная шкала является простой и позволяет быстро оценить неврологические нарушения на любом этапе диагностики

Неврологические нарушения различной степени выраженности выявили у 54 (73,97%) пациентов в контрольной группе и у 70 (63,63%) больных в основной группе (табл. 2).

Для диагностики НГЗП в обеих группах использовали современные методы нейровизуализации: низко- или высокопольные магнитно-резонансные томографы (МРТ), компьютерную томографию (КТ). МРТ выполнили всем пациентам. Для понимания причин неврологических нарушений у пациентов при МРТ: исследовании учитывали: наличие МР-признаков миелопатий и степень компрессии спинного мозга и / или спинно-мозговых корешков смещенными позвонками, межпозвонковыми дисками и гнойными массами (табл. 3).

Для определения хирургической тактики имели ведущее значение: протяженность эпидурального гнойника по длине и окружности позвоночного канала, его примерная консистенция — жидкий гной (острый процесс) или грануляционная ткань (подострый или хронический), степень деструкции позвонков. Оперировались все пациенты, независимо от степени выраженности и продолжительности неврологических нарушений.

Все расчеты и анализ цифровых данных выполнены на настольной ПЭВМ, с использованием стандартного набора специализированных программ из пакета MS Office XP (Word, Excel), в операционной среде Windows XP (Microsoft corp., USA, 2001). В работе вычисление точечных значений долей (процентов) и их сравнения между собой осуществляли с помощью параметрического критерия Фишера (φ) через вычисление аргумента нормального распределения (u) и непараметрического — точного критерия Фишера при p<0,05-0,1. Для уменьшения систематической ошибки отбора применена стратификация сравниваемых подгрупп по отдельным параметрам.

Результаты. Все пациенты были прооперированы в различные сроки с момента поступления в зависимости от выраженности неврологического дефицита и скорости его прогрессирования. Результаты лечения в основном оценивали при выписке из стационара по динамике неврологических нарушений, болевого синдрома и синдрома системного воспалительного ответа.

При оценке болевого вертеброгенного синдрома у пациентов основной группы по шкале ВАШ наблюдали значительное уменьшение средних показателей интенсивности боли до 24,3±1,8 в сравнении с до-операционными (87,2±2,4).

При сравнении показателей динамики неврологического статуса по шкале Asia Impairment Scale наблюдали достоверное улучшение показателей по типам А (с 3 (4,11%) до 0 (0 %)) и Е (с 31 (42,46%) до 60 (54,53%)) в группах пациентов (p<0,05). При этом стоит отметить уменьшение количества пациентов в

Таблица 1

Asia Impairment Scale (по G. Yarkony, D. Chen, 1996)

|

Степень нарушения проводимости спинного мозга |

Описание |

|

A |

Полное : нет сохраненных движений и чувствительности в сегментах S4-5 |

|

B |

Неполное: чувствительность (но не движения) сохранена ниже неврологического уровня поражения (в том числе в сегментах S4-5) |

|

C |

Неполное : двигательные функции ниже неврологического уровня поражения сохранены, мышечная сила большинства ключевых мышц ниже уровня поражения — менее 3 баллов |

|

D |

Неполное : двигательные функции ниже неврологического уровня поражения сохранены, мышечная сила большинства ключевых мышц ниже уровня поражения равна или более 3 баллов |

|

E |

Норма: двигательные функции и чувствительность в норме |

Таблица 2

Степени неврологических нарушений по Asia Impairment Scale у пациентов в обеих группах при поступлении

|

Параметры |

Контрольная группа n1=73 |

Основная группа n2=110 |

P |

|

Тип А |

7 (9,59%) |

2 (1,82%) |

P<0,05 |

|

Тип В |

0 (0%) |

5 (4, 54%) |

P<0,05 |

|

Тип С |

16 (21,92%) |

21 (19,09%) |

- |

|

Тип D |

31 (42,46%) |

42 (38,18%) |

- |

|

Тип Е |

19 (23,03%) |

40 (36,36%) |

P<0,05 |

|

Всего |

73 (100%) |

110 (100%) |

- |

Таблица 3

|

Параметры |

Контрольная группа n1=73 |

Основная группа n2=110 |

P |

|

Миелопатия |

16 (21,91%) |

14 (12,72%) |

P<0,05 |

|

Стеноз позвоночного канала |

60 (82,19%) |

94 (85,45%) |

- |

|

I степени |

21 (28,76%) |

51 (46,36%) |

P<0,05 |

|

II степени |

30 (41,09%) |

35 (31,82%) |

- |

|

III степени |

9 (12,34%) |

8 (7,27%) |

- |

|

Всего |

73 (100%) |

110 (100%) |

Таблица 4

|

Параметры |

Контрольная группа n 1 =73 |

Основная группа n2=110 |

P |

|||

|

При поступлении |

При выписке |

При поступлении |

При выписке |

±∆n |

||

|

Тип А |

7 (9,59%) |

3 (4,11%) |

2 (1,82%) |

0 (0%) |

(-2) |

P<0,05 |

|

Тип В |

0 (0%) |

4 (5,48%) |

5 (4, 54%) |

3 (2,73%) |

(-2) |

- |

|

Тип С |

16 (21,92%) |

7 (9,56%) |

21 (19,09%) |

13 (11,82%) |

(-7) |

- |

|

Тип D |

31 (42,46%) |

28 (38,35%) |

42 (38,18%) |

34 (30,91%) |

(-8) |

- |

|

Тип Е |

19 (23,03%) |

31 (42,46%) |

40 (36,36%) |

60 (54,53%) |

(+20) |

P<0,05 |

|

Всего |

73 (100%) |

73 (100%) |

110 (100%) |

110 (100%) |

||

МР-признаки миелопатии и степени компрессии нервных структур позвоночного канала у пациентов в обеих группах при поступлении

Сравнение динамики неврологических нарушений по Asia Impairment Scale у пациентов в обеих группах в послеоперационном периоде

подгруппах с грубыми неврологическими нарушениями (тип А, В, С) и увеличение — в подгруппах без неврологического дефицита или с минимальными проявлениями (табл. 4).

Обсуждение. Диагностика и лечение неспецифических гнойных заболеваний позвоночника находятся на стыке двух специальностей — неврологии и нейрохирургии. Своевременная диагностика и адекватная тактика обеспечивают успех нейрохирургического этапа лечения. Значительный регресс неврологических нарушений, особенно в сравнении контрольной и основной групп пациентов, свидетельствует о положительном влиянии внедренного алгоритма диагностики и тактики, основанного на сокращении этапа диагностики НГЗП и уменьшения числа осложненных форм заболевания, на исходный неврологический статус.

Динамика болевого вертеброгенного синдрома и неврологического статуса является чувствительным критерием оценки эффективности результатов проведенного хирургического лечения, так как к концу госпитализации отражает четкую динамику исходных показателей.

Выводы:

Список литературы Оценка эволюции неврологических нарушений как признака эффективности лечения у пациентов с неспецифическими гнойными заболеваниями позвоночника

- Ардашев И. П., Носков В. П., Ардашева Е. И. Вер-тебральная инфекция//Медицина в Кузбассе. 2005. № 1. С. 17 -21

- Дулаев А. К., Надулич К. А., Ястребков Н. М. Хирургические технологии лечения инфекционных спондилитов//7-й Рос. нац. конгресс. СПб., 2002. С. 200

- Морозов А. К., Ветрилэ С. Т., Колбовский Д. А. Диагностика неспецифических воспалительных заболеваний позвоночника//Вестн. травматол. и ортопед. им. Н. Н. Приорова. № 2. 2006. С. 32 -37

- Tay B. K., Deckey J., Hu S. S. Spine infections//J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2002. Vol. 10. P. 188 -197

- Ветрилэ С. Т., Колбовский Д. А. Миниинвазивные методы лечения больных с неспецифическим гематогенным остеомиелитом позвоночника//Хирургия позвоночника -полный спектр. М., 2007. С. 107 -109

- Кавалерский Г. М., Проценко А. И., Сотиков К. В. Хирургическое лечение гнойного спондилита//Вестн. травматол. и ортопед. им. Н. Н. Приорова. 2006. № 2. С. 37 -40

- Houten J. K., Cooper P. R. Pyogenic osteomyelitis of the spine//Contemporary neurosurgery. 2000. Vol. 22. P. 1 -5

- McHenry M. C., Easley K. A., Locker G. A. Vertebral osteomyelitis: long-term outcome for 253 patients from 7 Clevelang-area hospitals//Clin. Infect. Dis. 2002. Vol. 34. P. 1342 -1350

- Фищенко В. Я., Фищенко Я. В. Классификация гематогенного остеомиелита позвоночника//Новые технологии в военно-полевой хирургии и хирургии повреждений мирного времени: тез. докл. СПб., 2006. С. 322 -323

- Ruf M., Stoltze D., Merk H. R. Treatment of vertebral osteomyelitis by radical debridement and stabilization using titanium mesh cages//Spine. 2007. Vol. 32. P. E275-E280.