Оценка качества функционирования социально значимой отрасли экономики России и ее учреждений

Автор: Сигал А.В., Ремесник Е.С., Ладыгин А.А., Панкин П.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 9, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена построению методики оценки качества функционирования социально значимой отрасли экономики России и ее учреждений. Приведены принципы разработки показателей оценивания. Предложен инструментарий, на основании применения которого может быть вычислено значение интегрального показателя оценки качества функционирования отдельного учреждения и социально значимой отрасли экономики в целом. Отмечается, что представленная методика основывается на принципах адекватности, качественности, объективности, косвенности и единообразия и ее применение дает возможность с позиций социальной полезности и справедливости объективно определять динамические изменения качества функционирования всей социально значимой отрасли и ее учреждений и на основе этого осуществлять государственное регулирование. Особое внимание уделяется здравоохранению и высшему образованию как базовым социально значимым отраслям экономики России, вызывающим повышенный интерес у исследователей.

Оценка качества функционирования, социально значимая отрасль экономики, социальная полезность, социальная справедливость, здравоохранение, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/149146409

IDR: 149146409 | УДК: 330.131.5 | DOI: 10.24158/tipor.2024.9.5

Текст научной статьи Оценка качества функционирования социально значимой отрасли экономики России и ее учреждений

Funding: The research was supported by a grant from the Russian Science Foundation № 23-28-00127,

Введение в исследовательскую проблему . Социально значимые отрасли экономики России (СЗОЭ) немногочисленны. К базовым среди них обычно относят жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру, транспорт, безопасность. Отрасль экономики может быть классифицирована как социально значимая в том случае, когда предоставляемые ею блага обладают социальной направленностью и относятся к элементам первой необходимости. Представляется, что характерный признак СЗОЭ может быть сформулирован следующим образом: организация деятельности отрасли и ее учреждений должна базироваться на предположении о доминировании социальной, а не экономической составляющей, при этом ограниченные ресурсы, имеющиеся в распоряжении СЗОЭ и ее учреждений, должны использоваться наилучшим образом. Соблюдения этого характерного признака СЗОЭ требуют социальная полезность и справедливость.

Из сказанного следует, что истинной целью функционирования СЗОЭ и ее учреждений является такая организация деятельности, которая позволит достичь максимально возможного качества предоставляемого всему обществу и каждому гражданину соответствующего блага (например, в случае здравоохранения – здоровья, а в случае образования – образованности) при наилучшем использовании ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении отрасли и ее учреждений.

Эффективность деятельности СЗОЭ и их учреждений принято оценивать с позиции такой категории, как «социально значимая услуга» (Ануфриева, Липкина, 2021; Ганченко, 2021; Каменская и др., 2019; К вопросу о формировании нормативов представления социально-значимых услуг населению сельских территорий …, 2020; Shestakov et al., 2022). Данный подход к оценке эффективности функционирования СЗОЭ не только является общепринятым и традиционным, причем и в теоретических исследованиях, и на практике, но и в значительной мере соответствует действующему законодательству Российской Федерации. В его рамках выделяется мнение В.Л. Тамбовцева и Л.С. Рождественской: «Имеющиеся подходы к улучшению публичных услуг не учитывают важных аспектов их производства и предоставления, которые раскрывает модель принципала-агента, а также концепция разграничения исследуемых, опытных и доверительных благ», при этом исследователями показано, что «эмпирически выявленные негативные последствия применения нового государственного менеджмента в таких сферах, как здравоохранение и образование, являются прямыми следствиями этого неучета» (Тамбовцев, Рождественская, 2023: 2). Кроме того, ими предложено «принимать во внимание тип услуги; разграничивать качество услуги и качество обслуживания; осуществлять производство доверительных благ и услуг высокого качества в некоммерческих организациях, причем привлекать к этому работников, ориентированных на служение обществу» (Тамбовцев, Рождественская, 2023: 2). Представляется, что реализация даже этих разумных предложений не позволит полностью решить все проблемы, имеющиеся в таких важных СЗОЭ России, как здравоохранение и образование, и, в частности, вывести их из нынешнего, практически предкризисного, состояния.

Качество функционирования СЗОЭ, особенно здравоохранения и образования, вызывает неподдельный интерес как всего общества, так и представителей науки, причем не только среди профессионалов соответствующей сферы деятельности, но и, например, среди экономистов, управленцев, политических и общественных деятелей. Немало научных публикаций отечественных и зарубежных ученых посвящено проблемам оценки эффективности здравоохранения, образования и других СЗОЭ. Так, В.А. Черешневым, Н.В. Кривенко, В.Г. Крыловым (Черешнев и др., 2021) проведена комплексная оценка эффективности и устойчивости региональной системы здравоохранения. Представленный в работе В.В. Омельяновского и коллег подход к единой системе и классификации показателей комплексной оценки результативности и эффективности деятельности организации медицинской помощи позволяет определить приоритеты развития системы мониторинга, однако исследователями отмечено, что он требует дальнейшего обсуждения и совершенствования (Единая система и классификация показателей интегральной оценки деятельности и эффективности организации медицинской помощи на региональном уровне в Российской Федерации …, 2022). Оценка тенденций эффективности в системах образования рассматривается в работе А.С. Каманьо, Д. Стумбриене, Ф. Барбоза, А. Джакайтиене (Camanho et al., 2023), в которой оценивается эволюция показателей европейских стран с точки зрения общих целей для сектора образования. В исследовании А.А. Егорова (Егоров, 2020) анализируется производственная функция образования, которая отражает взаимосвязь между ресурсами и результатами деятельности организаций отрасли, а также является основой для расчета оценок их эффективности. Методологическое предложение по определению социальных последствий туристических пакетов представлено в исследовании К.С. Мираллеса и коллег (Miralles et al., 2024). В нем говорится, что разработка инструментов и процедур, способствующих достижению консенсуса среди практиков и позволяющих измерять и сравнивать воздействия, необходима для того, чтобы менеджеры по туризму могли работать над снижением и смягчением негативных последствий, нанесенных отрасли пандемией. Работа А.Н. Тимохович, О.И. Никурадзе (Тимохович, Ни-курадзе, 2020) посвящена выявлению релевантных методов измерения социальной ценности и оценки эффектов, возникающих в результате деятельности общественных организаций. С нашей точки зрения, определять эффективность любой СЗОЭ и ее учреждений следует совершенно с иных позиций – с точки зрения их соответствия социальной полезности и справедливости. Такой подход требует применения особых показателей оценки эффективности деятельности СЗОЭ и ее учреждений – тех, которые обладают особенностями, обусловленными характерным признаком такой отрасли, при этом следует вести речь не об оценке «эффективности деятельности» СЗОЭ, а об оценке ее «качества функционирования».

Конечно, такая задача является слабоформализуемой.

Цель настоящего исследования состоит в разработке инструментария, позволяющего вычислять значение интегрального показателя качества функционирования как отдельного учреждения СЗОЭ, так и всей отрасли, на основании применения которого возможно построение особой методики оценки качества функционирования СЗОЭ, которая позволит объективно анализировать динамические изменения качества функционирования всей СЗОЭ и ее учреждений и, как следствие, позволит государству регулировать деятельность СЗОЭ таким образом, чтобы удалось достичь максимально возможного качества функционирования всей отрасли и ее учреждений.

Методы исследования . Для достижения цели работы следует применить системный подход. В частности, любую СЗОЭ, в том числе здравоохранение и образование, необходимо интерпретировать как сложную социально-экономическую систему, обладающую определенными особенностями, прежде всего, характерным признаком СЗОЭ, отличающим социально значимые отрасли от всех остальных в экономике. Этот подход обеспечивает всестороннюю оценку существующей ситуации, выявление тенденций и формулирование рекомендаций.

Еще один значимый метод исследования – это математическое моделирование экономики, прежде всего, теория задач многокритериальной оптимизации. Дело в том, что применяемые показатели оценки качества функционирования СЗОЭ могут быть интерпретированы как своеобразные критерии, которые должны количественно отражать цели отрасли и ее учреждений, при этом важно учитывать, что в большинстве случаев эти цели формулируются на качественном, вербальном уровне. Критерии не могут совпадать с целями хотя бы потому, что они фиксируются разными шкалами измерения: цели – номинальными, где нет сравнимости элементов, а критерии – упорядоченными.

Кроме того, критерии должны отображать систему ценностей. Последние тяжело сравнивать: они не упорядочены, не могут быть сведены друг к другу, что и отражается в многокритери-альности реальных задач. Один из наиболее распространенных методов их решения основан на применении теории игр и статистических решений. Он предполагает:

-

1) осуществление нормализации, то есть выбора способа приведения единиц измерения разных критериев (или величин, обладающих значительно различающимися порядками) к одному, желательно безразмерному, масштабу;

-

2) учет приоритета, то есть определение степени важности (значимости) рассматриваемых объектов и/или критериев, что, как правило, сводится к расчету значений компонент вектора весовых коэффициентов;

-

3) осуществление скаляризации, то есть выбора способа приведения задачи многокритериальной оптимизации к скалярной (однокритериальной) задаче;

-

4) выбор принципа оптимальности, то есть правила, согласно которому среди рассматриваемых альтернатив (возможных решений) и следует установить оптимальную (наилучшую) альтернативу.

Методы и материалы . Уточняя подход, ранее предложенный нами (О показателях качества функционирования социально значимых отраслей экономики …, 2023), можно сформулированы следующие пять принципов разработки показателей оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ.

-

1. Принцип адекватности. Показатели оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ должны характеризовать уровень достижения истинных целей функционирования этих отраслей, то есть уровень достижения максимально возможного качества предоставляемого всему обществу и каждому гражданину соответствующего блага при наилучшем использовании ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении СЗОЭ и ее учреждений.

-

2. Принцип качественности. Показатели оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ должны носить качественный характер, то есть отражать не чисто количественные значения, а в большей мере качественные.

-

3. Принцип объективности. Показатели оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ должны иметь объективный характер, то есть отражать реальные данные, а не субъективные представления представителей руководства учреждения или всей СЗОЭ.

-

4. Принцип косвенности. Показатели оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ должны являться не прямыми, а в большей мере косвенными.

-

5. Принцип единообразия. Показатели оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ и правила их вычисления должны быть одинаковыми для всех и не изменяться хотя бы несколько отчетных периодов подряд.

На первый взгляд, предлагаемые принципы разработки показателей оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ могут вызвать недоумение и, например, в случае принципа качественности, даже отторжение. Действительно, в большинстве теоретических и практических исследований стремятся использовать показатели, обладающие количественным характером, так как их применение значительно удобнее и обеспечивает большую точность. Однако применение количественных показателей в случае оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ, как правило, приводит к негативным последствиям. Так, в образовании неоднократно пытались использовать такие показатели успешности, как доля обучающихся на «хорошо» и «отлично», средняя оценка по дисциплине и т. д. Как правило, это приводило к занижению требований к знаниям и умениям обучающихся, к различным отклонениям от разработанных критериев оценивания. Кроме того, имеет место неизбежная субъективность разных преподавателей, предъявляемых ими требований, а также применяемых критериев оценивания, вследствие чего результаты последнего являются несопоставимыми.

Приведем примеры показателей оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ, удовлетворяющих приведенным принципам их разработки:

-

1) показатель, характеризующий отсутствие/наличие случаев положительной оценки деятельности учреждения и его сотрудников, например, победа в профессиональном конкурсе, положительные отзывы в средствах массовой информации (СМИ) и т. п.;

-

2) показатель, характеризующий текучесть основных кадров учреждения, по сути, отсут-ствие/наличие случаев увольнения (по любым причинам) основных сотрудников учреждения, то есть тех, кто осуществляет деятельность по предоставлению гражданам соответствующего блага;

-

3) показатель, характеризующий отсутствие/наличие случаев признания права потребителя на возмещение ущерба, нанесенного ему учреждением, его сотрудником/сотрудниками;

-

4) показатель, характеризующий отсутствие/наличие случаев признания права потребителя на компенсацию морального вреда, нанесенного ему учреждением, его сотрудником/сотруд-никами;

-

5) показатель, характеризующий отсутствие/наличие случаев обвинительного вердикта суда в отношении сотрудника/сотрудников учреждения, привлеченного/привлеченных по статье 238 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Уголовного кодекса РФ1;

-

6) показатель, характеризующий отсутствие/наличие случаев обвинительного вердикта суда в отношении сотрудника/сотрудников учреждения, привлеченного/привлеченных по статье 293 «Халатность» Уголовного кодекса РФ2.

Важно подчеркнуть, что в последних примерах следует учитывать случаи не привлечения к ответственности, а именно признания или принятия обвинительного вердикта суда. Разумеется, приведенный список показателей оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ далеко не исчерпывается указанными примерами, он может и должен быть расширен, но применяемые показатели должны учитывать всю специфику, все особенности, характеризующие деятельность учреждений конкретной СЗОЭ.

Кроме того, приведенные примеры показателей оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ применимы не ко всем таким отраслям. Например, по нашему мнению, здравоохранение оказывает пациентам не медицинскую услугу, а медицинскую помощь. Аналогично образование не оказывает обучающимся образовательную услугу, что в Российской Федерации уже закреплено законодательно3.

Рассмотрим предлагаемую схему вычисления интегрального показателя оценки качества функционирования учреждения, а также всей отрасли.

На первом этапе следует оценить значения всех утвержденных показателей за отчетный период (обычно календарный год) для каждого учреждения СЗОЭ, при этом следует использовать специальные измерительные шкалы в абстрактных безразмерных единицах (например, баллах), а также осуществить нормализацию этих значений всех применяемых показателей. Могут приме- няться, например, такие измерительные шкалы:

-

1. Шкала 1-го типа: 0, если за отчетный период соответствующих случаев не было; 1, если за отчетный период наблюдался хотя бы один соответствующий случай.

-

2. Шкала 2-го типа: 0, если за отчетный период соответствующих случаев не было; 1, если за отчетный период наблюдался только 1 соответствующий случай; 2, если за отчетный период наблюдалось более 1 соответствующего случая.

-

3. Шкала 3-го типа: 0, если за отчетный период соответствующих случаев не было; 1, если за отчетный период наблюдался только 1 соответствующий случай; 2, если за отчетный период наблюдалось несколько, например, более 1 и не более 5, соответствующих случаев; 3, если за отчетный период наблюдалось много, например, более 5, соответствующих случаев.

-

4. Шкала 4-го типа: любое целое неотрицательное число, равное количеству наблюдавшихся за отчетный период случаев.

Применение измерительной шкалы 1-го типа означает, что соответствующий показатель оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ представляет собой некоторую бинарную переменную, 2-го и 3-го типов – категориальную, 4-го типа – количественную.

Разумеется, для каждого применяемого показателя оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ может использоваться своя собственная измерительная шкала, но для отдельно взятого, конкретного показателя всеми учреждениями СЗОЭ должна использоваться одна и та же из- мерительная шкала.

По сути, перечень этих применяемых показателей оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ и их измерительные шкалы утверждает высшее руководство отрасли, то есть соответствующее министерство, приняв положение об обязательности предоставления всеми учреждениями СЗОЭ отчетов с их использованием.

Применяемые показатели оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ могут обладать разными ингредиентами, то есть внутренними признаками информации, характеризующими цели лица, принимающего решения (ЛПР). Принято различать два ингредиента показателей: положительный и отрицательный.

Показателем, обладающим положительным ингредиентом, или стимулятором называют тот, значение которого ЛПР стремится максимизировать, то есть чем большее значение имеет показатель, обладающий положительным ингредиентом, тем лучше для ЛПР.

Показателем, обладающим отрицательным ингредиентом, или дестимулятором, называют тот, значение которого ЛПР стремится минимизировать, то есть чем меньшее значение имеет показатель, обладающий отрицательным ингредиентом, тем лучше для ЛПР.

Далее необходимо нормализовать выявленные абсолютные значения применяемых показателей. Для определенности будем считать, что все нормализованные показатели оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ являются обладающими положительным ингредиентом.

На втором этапе оценки качества функционирования СЗОЭ следует задать значения весовых коэффициентов, характеризующих важность (значимость) каждого из применяемых показателей. При этом крайне важно, чтобы они не менялись хотя бы на протяжении нескольких отчет- ных периодов.

На третьем этапе оценки качества функционирования СЗОЭ (для каждого ее учреждения) необходимо найти значение интегрального (итогового) показателя, который должен учитывать нормализованные значения всех показателей оценки качества функционирования СЗОЭ.

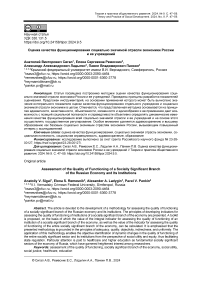

Оценка качества функционирования одного, отдельно взятого, учреждения СЗОЭ, собственно, вычисление интегрального показателя, может быть выполнена согласно следующей схеме, представленной на рис. 1.

Прежде чем перейти к основному результату исследования, кратко охарактеризуем два основных метода нормализации.

Согласно методу естественной нормализации, значения нормализованного показателя вы- числяются по формуле:

^ i -^ min ^ max -^ min

% norm

где X i – количественное значение соответствующего, i -го, показателя, установленное согласно утвержденной измерительной шкале,

X max и X min – максимально и минимально возможные значения соответственно.

Согласно методу Сэвиджа, значения нормализованного показателя вычисляются по формуле:

% norm _ _^ mai_ ^i_ ^ max -^ min

Отличием этих двух методов является сохранение или смена знака ингредиента рассматриваемого показателя. Смена ингредиента – это изменение внутреннего признака информации – его ингредиента – на противоположный.

Так, в случае применения естественной нормализации по формуле (1) X "orm и X i обладают одинаковым знаком ингредиента. При этом преобразование по методу естественной нормализации обладает свойством строгого возрастания в том смысле, что x "orm < x norm тогда и только тогда, когда Х£ 1 < Х ,2 .

Нормализация Сэвиджа меняет знак ингредиента рассматриваемого показателя, то есть в случае применения формулы (2) X "orm и X i обладают разными знаками ингредиента. При этом преобразование по методу нормализации Сэвиджа обладает свойством строго убывания в том смысле, что x "orm > X norm тогда и только тогда, когда Х^ < Xi2 .

Рисунок 1 – Схема вычисления интегрального показателя оценки качества функционирования учреждения СЗОЭ

-

Figure 1 – Scheme for Calculating the Integral Indicator for Assessing the Quality of Functioning of an Institution in a Socially Significant Branch of the Economy (SSBE)

Результаты и обсуждение . Как отмечалось ранее, на втором этапе происходит расчет весовых коэффициентов. Значения их могут быть либо получены экспертным путем, либо предложены ЛПР на основании имеющейся информации, его предпочтений и целей. Чаще применяются методы сравнения, упорядочивания, так называемые ранговые методы, при которых требуется ранжировать показатели с учетом оценки их важности (значимости). Еще раз подчеркнем обязательность того, чтобы значения этих весовых коэффициентов не менялись хотя бы на протяжении нескольких отчетных периодов.

Значения всех весовых коэффициентов u i обязаны удовлетворять условию нормировки

Т^щ = 1 (3)

и требованиям неотрицательности всех компонент

U i > 0, i = 1,m , (4)

где m – количество применяемых показателей.

На основании важности (значимости), которыми с точки зрения ЛПР характеризуются применяемые показатели, значения весовых коэффициентов u i могут быть определены с помощью последовательностей Фишберна (Сигал, Ремесник, 2021; Сигал, 2021). Согласно точке зрения ЛПР, его предпочтениям и целям, значения компонент u i вектора весовых коэффициентов должны удовлетворять тому или иному линейному отношению порядка. Эти отношения порядка были подробно изучены П. Фишберном (Fishburn, 1964, 1965а, 1965b), а в монографии Р.И. Трухаева (Трухаев,

1981: 84–85) приведены формулы оценок значений компонент u i вектора весовых коэффициентов, названные автором «точечными оценками Фишберна», точнее, «точечными оценками Фишборна». Дело в том, что Р.И. Трухаев применял русскоязычное написание фамилии через букву «о»: Фишборн, а не Фишберн. С буквой «е» ее употребление в письменной речи стало общепринятым в 1978 г., когда в СССР была издана монография ученого (Fishburn, 1970) в переводе на русский язык (Фишберн, 1978). Формулы Фишберна, приведенные в труде Р.И. Трухаева (Трухаев, 1981: 84–85), позволяют простым и естественным способом вычислить оценки значений компонент u i вектора весовых коэффициентов, если для этих компонент задан вектор приоритетов. По сути, формулы для точечных оценок Фишберна определяют соответствующие арифметические прогрессии (в случае справедливости простого линейного отношения порядка) или геометрические прогрессии (в случае справедливости частично усиленного линейного отношения порядка). Точечные оценки Фишберна широко применяются в экономических исследованиях (см., например, Макарова, 2015; Сазонов и др., 2013; Сигал, 2017; Сомов, Толмачев, 2017; Тютюкина и др., 2014).

Последовательность Фишберна – это монотонная последовательность чисел, удовлетворяющих условию нормировки и требованиям неотрицательности. Одним из важнейших ее свойств является то, что эти числа всегда соответствуют простому линейному отношению порядка, а при определенных условиях – и частично усиленному. Формулы для вычисления значений элементов последовательностей Фишберна обобщают формулы для точечных оценок Фишберна, приведенные в монографии Р.И. Трухаева (Трухаев, 1981: 84–85).

На третьем этапе для каждого учреждения СЗОЭ вычисляется значение интегрального показателя оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ с учетом нормированных значений каждого показателя, установленных по формуле (1) или (2), и соответствующих весовых коэффициентов:

I j = Ъ^Х^щ , (5)

где I j – интегральный показатель оценки качества функционирования j -го учреждения СЗОЭ;

u i – значение весового коэффициента i -го показателя, утвержденное высшим руководством отрасли, то есть министерством;

ynorm- нормализованное значение i-го показателя, вычисленное для j-го учреждения СЗОЭ, i = 1,m, j = 1,n, n – количество всех учреждений СЗОЭ.

Для любого учреждения СЗОЭ значение, полученное по формуле (5), интегрального показателя оценки качества его функционирования принадлежит отрезку от 0 до 1. Интерпретацию данного значения осуществляет ЛПР с помощью определенной классификации. Подчеркнем, что окончательное значение интегрального показателя в значительной мере зависит от выбранной системы отношений и соответствующих весовых коэффициентов.

Более подробно модель (схема) вычисления интегрального показателя оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ, основанная на количественных и качественных данных, рассмотрена в нашей монографии (Сигал, Ремесник, 2021).

Важно, что применение предлагаемой методики оценки качества функционирования СЗОЭ может быть автоматизировано для получения сведений в режиме реального времени, а также для заполнения форм соответствующей отчетности за определенный период. Возможность автоматизации предлагаемой методики оценки качества функционирования СЗОЭ и ее учреждений может существенно упростить соответствующие расчеты и деятельность работников отрасли.

Рассмотрим вычисление интегрального показателя оценки качества функционирования учреждений СЗОЭ с количественными входными данными разной размерности. Пусть для определенности ЛПР (например, министерство здравоохранения субъекта РФ) необходимо периодически проводить оценку качества функционирования трех ( n = 3) учреждения СЗОЭ, а в качестве системы оцениваемых показателей были выбраны четыре ( m = 4), предоставляющие основную информацию о деятельности учреждений. Для простоты построения расчетов взяты показатели с положительной степенью влияния.

Пусть для рассматриваемых однородных показателей O 1 , O 2 , O 3 , O 4 требуется качественно отобразить их приоритетность. На основе отношения нестрогого предпочтения « O i ^ O j » («показатель O j не хуже показателя O i »), согласно субъективным представлениям ЛПР, строится совокупность отношений нестрогого предпочтения:

O j1 ± O j2 ± O j3 ± O j4 .

Полученная совокупность нестрогих предпочтений означает, что построен следующий ряд приоритета:

RI= (Ц^Ор^Ц-Д

где 0 j1 - показатель с наименьшим приоритетом,

0 j4 - показатель с наибольшим приоритетом среди рассматриваемых показателей.

Без ограничения общности можно считать, что ряд приоритета имеет вид:

Ш=(01;02;0 з ;04) . (7)

Тогда при наличии (небольшой по объему) дополнительной информации об исследуемых показателях ЛПР может осуществить количественное уточнение ряда (6) в виде:

RV = (V i ;V 2 ;v3;V 4 ) , (8)

где v i – числовая оценка результата попарного сравнения приоритетности исследуемых показателей (точнее, того, во сколько раз i -й показатель приоритетнее i 1-го показателя). Очевидно, что любая компонента вектора RV, упорядоченного в соответствии с рядом приоритета, удовлетворяет условию:

V j > 1,; = 1,4 .

Если показатели O j -1 и O j равнозначны ( O j -1 ~ O j ), то соответствующая компонента равна единице: V j = 1. Для удобства принято считать справедливым равенство v 1 = 1.

Значения компонент U i , i = 1,4 , вектора весовых коэффициентов (для рассматриваемых показателей)

U = (U i ;U 2 ;u3;U 4 ) , (9)

обязаны удовлетворять условию нормировки (3) и требованиям неотрицательности (4) всех компонент.

Компонента u i – это, в сущности, весовой коэффициент, определяющий относительное преимущество показателя O i над остальными. С учетом справедливости предположения о том, что ряд приоритета RI имеет вид (7), для компонент ве кт ора (9) имеют место соотношения

U j < U j+i ,j = 1,3 . (10)

Кроме того, для компонент векторов RV и U справедливы равенства

V i = ^ v J =^j = 2,4,u J = i 4 ~S^ (11)

На основании данного ряда вычисляется вектор весовых коэффициентов (9) для рассматриваемых показателей по формуле (11). Расчет интегральной оценки выполняется в аддитивной форме (3). Для перевода рассчитанного количественного значения оценки качества функционирования учреждений в качественную оценку можно использовать модифицированную шкалу Харрингтона (на основании функции желательности Харрингтона) (табл. 1).

Таблица 1 – Дифференциация уровня оценки качества функционирования учреждения СЗОЭ

Table 1 – Differentiation of the Level of Assessment of the Quality of Functioning of the Institution in the SSBE

|

Значение интегрального показателя оценки качества функционирования (I) |

|

|

Высокий |

0,80–1,00 |

|

Выше среднего |

0,63–0,80 |

|

Средний |

0,37–0,63 |

|

Низкий |

0,20–0,37 |

|

Крайне низкий |

0,00–0,20 |

Для примера рассмотрим использование прикладной программы, которую может применять ЛПР после предварительного анализа и сбора данных1.

Пусть о рассматриваемых учреждениях имеется информация, приведенная в табл. 2.

Таблица 2 – Наблюдавшиеся значения показателей рассматриваемых учреждений

Table 2 – Observed Values of the Indicators of the Institutions Under Consideration

|

СЗОЭ по порядку |

Показатели деятельности учреждений (ПДУ) СЗОЭ |

|||

|

ПДУ_1 (ед. изм.) |

ПДУ_2 (ед. изм.) |

ПДУ_3 (ед. изм.) |

ПДУ_4 (ед. изм.) |

|

|

1 |

1,5 |

4,5 |

200 |

40 000 |

|

3 |

5,2 |

3,4 |

150 |

15 000 |

|

5 |

5,0 |

6,5 |

160 |

60 000 |

Коэффициенты попарного сравнения характеризует вектор RV = (1;2;1;1) , что означает следующее: первому показателю всегда задаем единицу; второй – в два раза приоритетнее первого; третий и четвертый показатели по важности аналогичны второму.

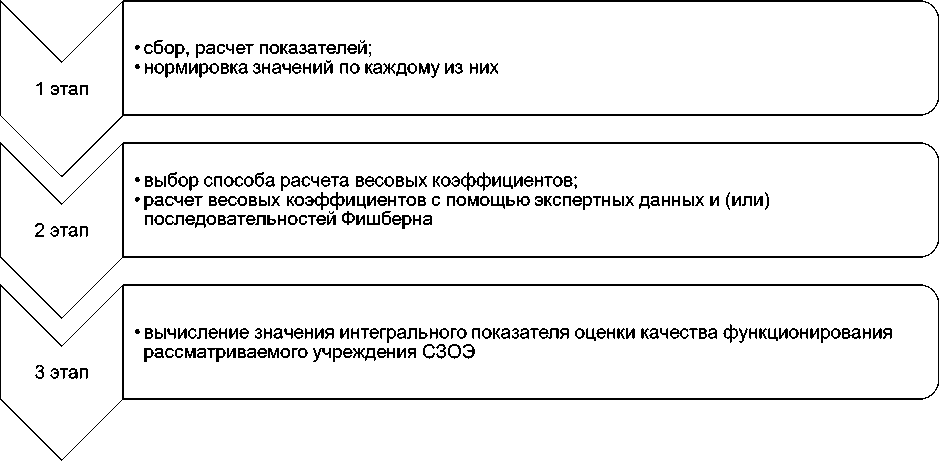

Проиллюстрируем выполнение расчетов с использованием прикладной программы (рис. 2–5):

1-й шаг: задать количество СЗОЭ и показателей, в выделенную матрицу ввести данные числовые значения из табл. 2 (рис. 3).

Рисунок 2 – Кнопки пошагового осуществления программы

Figure 2 – Step-by-Step Program Execution Buttons

|

A |

в |

С |

D |

Е |

||

|

1 |

сзоэ |

пду |

||||

|

2 |

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

3 |

1 |

1,5 |

4,5 |

200 |

40000 |

|

|

4 |

2 |

5,2 |

3,4 |

150 |

15000 |

|

|

5 |

3 |

5 |

6,5 |

160 |

60000 |

|

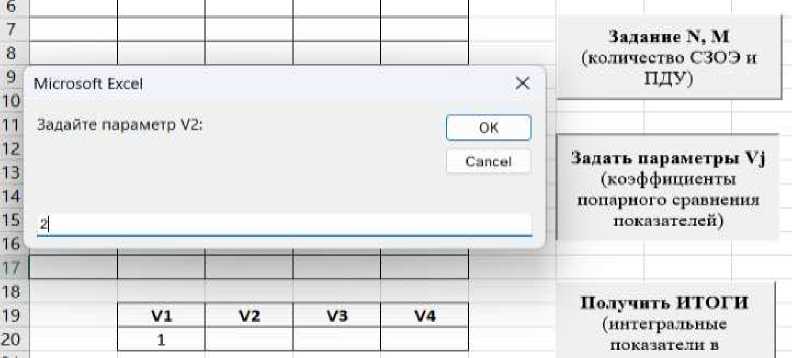

Рисунок 3 – Ввод данных числовых значений по СЗОЭ

Figure 3 – Entering Numerical Values by SSBE

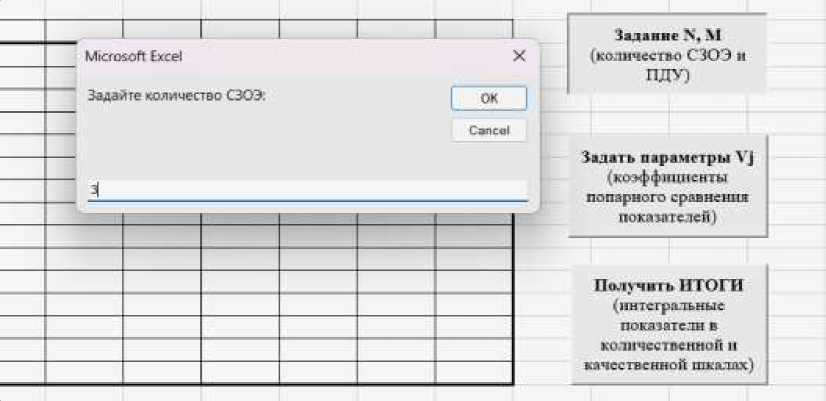

2-й шаг: задать коэффициенты попарного сравнения показателей (рис. 4).

Рисунок 4 – Ввод коэффициентов попарного сравнения показателей

Figure 4 – Entering the Coefficients for Pairwise Comparison of Indicators

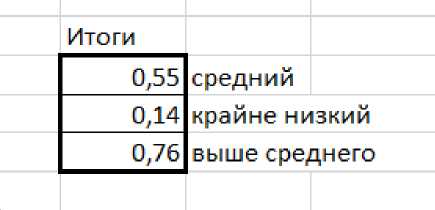

3-й шаг: кнопка запуска программы «получить итоги» – выводит итоговые интегральные показатели с качественной оценкой (рис. 5).

Рисунок 5 – Итоговые значения оценки качества функционирования в количественной и качественной шкалах

Figure 5 – Final Values of the Assessment of the Quality of Functioning on Quantitative and Qualitative Scales

Если ЛПР имеет основания для рассмотрения нескольких альтернатив в зависимости от информации о значимости показателей, то изменяя при вводе коэффициенты попарного сравнения, можно получить альтернативные варианты оценки.

Прикладные программы помогают проведению экстренного анализа ситуации для принятия решения в условиях неопределенности. Зная основные принципы ввода данных, ЛПР может само осуществить расчет необходимой оценки для нескольких альтернатив. Альтернативы могут быть рассмотрены в зависимости от предполагаемых бинарных отношений приоритета показателей. Переход от бинарных отношений приоритета к вектору весовых коэффициентов осуществляется по формуле (11). Выбор альтернатив осуществляется экспертным путем либо ЛПР на основании имеющейся информации, опыта и профессиональной интуиции.

После получения всех обязательных сведений от каждого из учреждений СЗОЭ, высшее руководство отрасли, то есть соответствующее министерство, может осуществить оценку качества функционирования всей отрасли, вычислив значение отраслевого интегрального показателя качества функционирования всей СЗОЭ, например, как среднее арифметическое показателей всех учреждений:

I = -n^j=Jj. (12)

Если важность (значимость) учреждений СЗОЭ различна, то оценку качества функционирования всей отрасли целесообразно осуществлять значением не среднего арифметического (12), а среднего взвешенного показателя всех учреждений, при этом значения весовых коэффициентов могут быть определены на основе использования последовательностей Фишберна.

Сравнивая значения интегральных показателей (5) оценки качества функционирования СЗОЭ, вычисленные для всех подведомственных учреждений за отчетный период, министерство может выявить передовые учреждения, для которых установленные значения показателя (5) имеют наибольшее числовое выражение, и отстающие - с наименьшими их величинами, либо применяя качественную шкалу оценки. Выявленные с помощью оценки передовые учреждения, их руководство и их сотрудников целесообразно поощрить за высокие достижения в отчетном периоде, а вот отстающие - не следует спешить обвинять в некачественной работе. Необходимо тщательно разобраться в ситуации, сложившейся в каждом из учреждений этой группы, выявить все причины их отставания и выработать конкретные, учитывающие индивидуальные особенности, меры, реализация которых позволит каждому из учреждений улучшить качество своего функционирования.

Крайне важно анализировать изменения значений показателей (5), вычисленные для каждого учреждения СЗОЭ, и значений отраслевого интегрального показателя (12) в динамике. Сравнение значений показателей (5), вычисленных для одного и того же учреждения СЗОЭ за разные отчетные периоды, позволит выявить тенденцию, определить, как меняется качество функционирования этого учреждения: прогрессирует, регрессирует или остается на одном и том же уровне. Аналогично сравнение значений отраслевого интегрального показателя (12), вычисленных за разные отчетные периоды, позволяет выявить тенденцию, то есть то, как меняется качество функционирования всей отрасли.

Заключение . Используя показатели, обладающие свойствами адекватности, качественности, объективности, косвенности и единообразия, система показателей оценки качества функционирования СЗОЭ и ее учреждений должна позволять:

-

• оценивать уровень достижения истинной цели функционирования этой отрасли, то есть уровень достижения максимально возможного качества предоставляемого всему обществу и каждому гражданину соответствующего блага при наилучшем использовании ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении СЗОЭ и ее учреждений;

-

• адекватно оценивать панельные данные о качестве функционирования всех учреждений СЗОЭ за несколько отчетных периодов;

-

• объективно характеризовать деятельность всей социально значимой отрасли за несколько отчетных периодов.

Таким образом, в статье разработан инструментарий, на основании применения которого возможно построение такой методики оценки качества функционирования социально значимой отрасли экономики, позволяющей объективно определять динамические изменения качества функционирования всей социально значимой отрасли и ее учреждений и, как следствие, позволяющей осуществлять государственное регулирование, которое предоставляет возможность эффективно управлять качеством функционирования всей социально значимой отрасли и ее учреждений.

Список литературы Оценка качества функционирования социально значимой отрасли экономики России и ее учреждений

- Ануфриева А.А., Липкина Н.А. Социально значимые государственные (муниципальные) услуги: понятие, признаки и стандарты качества // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2021. № 4. С. 78–94. https://doi.org/10.52180/2073-6487_2021_4_78_94.

- Ганченко Д.Н. Социально значимые услуги как феномен современной экономики // Креативная экономика. 2021. Т. 15, № 11. С. 4309–4328. https://doi.org/10.18334/ce.15.11.113824.

- Егоров А.А. Оценка эффективности деятельности университетов на основе их производственных функций // Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24, № 4. С. 87–99. https://doi.org/10.15826/umpa.2020.04.037.

- Единая система и классификация показателей интегральной оценки деятельности и эффективности организации медицинской помощи на региональном уровне в Российской Федерации / В.В. Омельяновский [и др.] // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2022. Т. 15, № 4. С. 442–451. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2022.151.

- К вопросу о формировании нормативов представления социально-значимых услуг населению сельских территорий / Д.С. Клейменов [и др.] // International Agricultural Journal. 2020. № 63 (2). С. 115–136. https://doi.org/10.24411/2588-0209-2020-10157.

- Каменская Н.В., Чевтаева Н.Г., Качанова Е.А. Факторы успеха реализации инициативных проектов в деятельности государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы // Вопросы управления. 2019. № 5 (60). С. 20–29. https://doi.org/10.22394/2304-3369-2019-5-20-29.

- Макарова И.Л. Анализ методов определения весовых коэффициентов в интегральном показателе общественного здоровья // Символ науки: международный научный журнал. 2015. № 7-1. С. 87–94.

- О показателях качества функционирования социально значимых отраслей экономики / А.В. Сигал [и др.] // Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем (АМУР – 2023). Симферополь, 2023. С. 373–374.

- Сазонов А.Е., Осипов Г.С., Клименко В.Д. Использование метода экспертных отношений предпочтения для оценки уровня совершенства системы управления безопасностью морского судна // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2013. № 3 (19). С. 94–104.

- Сигал А.В. Использование последовательностей Фишберна для адекватного моделирования по выборочным данным // Бизнес-информатика. 2021. Т. 15, № 4. С. 50–60. https://doi.org/10.17323/2587-814X.2021.4.50.60.

- Сигал А.В. О приведении обобщенной модели Марковица в поле третьей информационной ситуации к классической модели Марковица // Системный анализ и информационные технологии (САИТ – 2017). М., 2017. С. 159–167.

- Сигал А.В., Ремесник Е.С. Последовательности Фишберна для принятия решений в экономике. М., 2021. 256 с. https://doi.org/10.12737/1089679.

- Сомов В.Л., Толмачев М.Н. Методы определения коэффициентов весомости динамических интегральных показателей // Вопросы статистики. 2017. № 6. С. 74–79.

- Тамбовцев В.Л., Рождественская И.А. Как улучшать предоставление публичных услуг: взгляд экономистов // Управленец. 2023. Т. 14, № 4. С. 2–14. https://doi.org/10.29141/2218-5003-2023-14-4-1.

- Тимохович А.Н., Никурадзе О.И. Измерение эффективности социального предпринимательства // Вестник университета. 2020. № 7. С. 193–198. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-7-193-198.

- Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. М., 1981. 258 с.

- Тютюкина Е.Б., Капранова Л.Д., Седаш Т.Н. Определение приоритетных направлений и инвестиционной поддержки развития российской экономики // Экономический анализ: теория и практика. 2014. №3 8 (389). С. 2–11.

- Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М., 1978. 352 с.

- Черешнев В.А., Кривенко Н.В., Крылов В.Г. Комплексная оценка эффективности и устойчивости региональной системы здравоохранения // Экономика региона. 2021. Т. 17, № 1. С. 31–43. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-1-3.

- Camanho A.S, Stumbriene D., Barbosa F., Jakaitiene A. The Assessment of Performance Trends and Convergence in Ed-ucation and Training systems of European Countries // European Journal of Operational Research. 2023. Vol. 305, iss. 1. P. 356–372. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.05.048.

- Fishburn P.C. Analysis of Decisions with Incomplete Knowledge of Probabilities // Operations Research. 1965а. Vol. 13, iss. 2. P. 169–340.

- Fishburn P.C. Decision and Value Theory. N. Y., 1964. 437 p.

- Fishburn P.C. Independence in Utility Theory with Whole Product Sets // Operations Research. 1965b. Vol. 13, iss. 1. P. 1–166.

- Fishburn P.C. Utility Theory for Decision Making. N. Y., 1970. 246 p.

- Miralles C.C., Roura M.B., Salas S.P., Argelaguet L.L., Jorda J.C. Assessing the Socio-Economic Impacts of Tourism Pack-ages: a Methodological Proposition // The International Journal of Life Cycle Assessment. 2024. Vol. 29. P. 1096–1115. https://doi.org/10.1007/s11367-024-02284-z.

- Shestakov M.A., Smirnov V.M., Danilina M.V. State and Current Trends in the Development of the Social Service System in Russia // Economies. 2022. Vol. 10 (2). Article 32. https://doi.org/10.3390/economies10020032.