Оценка коэффициента связи антенн при использовании непрерывных ЛЧМ-сигналов в установках зондирования внешней ионосферы

Автор: Подлесный А.В., Науменко А.А., Цедрик М.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

При разработке первых станций зондирования внешней ионосферы рассматривался вопрос улучшения электромагнитной совместимости таких аппаратов за счет применения сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). В то время одной из главных проблем применения сигналов с ЛЧМ являлась невозможность обеспечения одновременной работы приемника и передатчика. В статье приводятся результаты использования приемных и передающих дипольных антенн с общим центром для зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом. Сделаны выводы о возможности использования таких установок для спутникового зондирования внешней ионосферы при конфигурации с аппаратным разделением поляризаций и, в наземном варианте, при ортогональном расположении приемной и передающей антенн. В ходе испытаний, проведенных на специально созданном антенном стенде, выявлено, что коэффициент связи передающей и приемной антенн при взаимных углах 45° имеет величину не более -10 дБ, а разница коэффициентов связи передающей и приемной антенн при взаимных углах 45° и 90° составляет порядка 15 дБ.

Коэффициент связи антенн, спутник, зондирование ионосферы, кв

Короткий адрес: https://sciup.org/142222493

IDR: 142222493 | УДК: 520.628, | DOI: 10.12737/szf-54201914

Текст научной статьи Оценка коэффициента связи антенн при использовании непрерывных ЛЧМ-сигналов в установках зондирования внешней ионосферы

Запуск первого искусственного спутника Земли в 1958 г. открыл возможность исследования электронной концентрации во внешней ионосфере, недоступной для наземных ионосферных станций. О степени важности на тот момент изучения внешней ионосферы говорит запуск аппарата канадской разработки «Алуэтт-1» с полноценной панорамной установкой ионосферного зондирования менее чем через четыре года после запуска первого искусственного спутника Земли. «Алуэтт-1» предназначался для импульсного зондирования внешней ионосферы с помощью ионосферной станции (ионозонда) с диапазоном рабочих частот от 0.45

до 11.8 МГц. Основные цели эксперимента состояли в определении распределения электронной концентрации на высотах выше максимума на разных широтах и в разное время суток, изучении сезонных вариаций электронной концентрации и влияния на нее магнитной активности и других факторов в период минимума солнечной активности. Дополнительно с помощью спутника исследовалось ОНЧ-излучение в диапазоне от 400 Гц до 10 кГц и потоки энергичных протонов, электронов и α-частиц.

Успех программы исследования ионосферы со спутников предопределило высокое качество полученных данных, несмотря на два порядка меньшую излучаемую мощность (100 Вт) по сравнению с наземными станциями (10 кВт). Важнейшими фак- торами, способствующими этому, оказались экранирующие свойства ионосферы, не дающие просачиваться шумам земного происхождения в область высот орбиты спутника, и низкая частота соударений во внешней ионосфере, которая определяет низкую степень поглощения радиоволны при прохождении до точки отражения.

Несмотря на важность миссий с системами ионосферного зондирования для изучения и диагностики околоземного космического пространства, их было запущено сравнительно небольшое количество. Одной из причин этого является то, что из-за использования передатчиков мощностью несколько сотен ватт и большой антенной системы ионозонды являются одной из самых энергоемких и крупных по массе и габаритам систем в составе исследовательских аппаратов. Вторая проблема — при работе ионозонда создаются сильные электромагнитные помехи остальной аппаратуре спутника, что делает невозможными одновременные наблюдения на ряде инструментов. Вероятно, именно поэтому после завершения в 1993 г. миссии «Космос-1809» миссий с ионозондами на борту для изучения внешней ионосферы Земли больше не было. Установку ионозонда на борту космической станции «Мир» в 1996 г. сложно назвать миссией по изучению внешней ионосферы из-за слишком низкой орбиты, которая была ниже высот ионосферного максимума в некоторых регионах планеты. Дошло до того, что в современных статьях по исследованию глобальной структуры ионосферы при моделировании ее верхней части до сих пор единственными надежными данными выступают результаты, полученные 40 лет назад, например [Klimenko et al., 2015] . И до сих пор выходят статьи по реанализу данных, полученных в то время [Karpachev, Zhbankov, 2017] . При этом за такой значительный период времени могла измениться не только космическая погода (текущее состояние), но и космический климат (общие глобальные параметры) в околоземном космическом пространстве. Это понимают и в России, и за рубежом. Ирония современного положения дел состоит в том, что единственный действующий на данный момент ионозонд космического базирования находится на орбите планеты Марс. Это аппарат проекта MARSIS, запущенный в 2003 г. [Orosei et al., 2015] . Этот ионозонд использует простой немодулированный импульсный сигнал мощностью 5 Вт в КВ-диапазоне для зондирования ионосферы и короткий широкополосный сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) для исследования поверхностного рельефа и подповерхностных структур планеты Марс, т. е. Марс сейчас оказался в этом смысле более технически оснащенным, чем наша родная планета.

Самой близкой к реализации программой является отечественный проект космического комплекса «Ионозонд» [Пулинец, 2013], состоящего из четырех аппаратов «Ионосфера» с ионозондами ЛАЭРТ на борту и аппарата «Зонд» с комплексом аппаратуры слежения за состоянием Солнца. Запуск первой пары спутников «Ионосфера» на солнечно-синхронную орбиту высотой 820 км планируется в 2020 г. В 2022 г. группировку ионозондов планируется дополнить второй парой аппаратов, повернутой относительно первой на 180°. Судя по имеющейся в открытом доступе информации, импульсный ионозонд ЛАЭРТ космического аппарата «Ионосфера-М» является дальнейшим развитием ионозондов ИС-338, прообразом которых, в свою очередь, выступили ионозонды на «Алуэттах». Антенная система, режимы зондирования моноимпульсом с пиковой мощностью больше 100 Вт, частотный диапазон и частотное разрешение — все имеет схожие характеристики и работает на тех же принципах. В составе ЛАЭРТ осталась даже архаичная низкоскоростная система передачи данных на наземные станции на частоте 137 МГц, необходимость которой вызывает серьезные сомнения при наличии на борту современных, емких систем хранения и высокоскоростных каналов передачи данных. Вторичную задачу синхронизации работы наземных и спутниковых ионозондов при проведении трансионосферного зондирования, также решаемую в предыдущих миссиях этой системой, в настоящее время логичнее решать синхронизацией по сигналам единого источника синхронизирующих и тактовых сигналов от ГНСС, предусмотренного на борту согласно проекту.

Существуют проекты спутниковых ионозондов от команды Бодо Райниша, создателей такой известной установки наземного зондирования ионосферы, как DPS-4. Например, в конце 90-х гг. они выполняли специальную разработку для украинской космической миссии WARNING, проектируя для нее бортовой ионозонд TOPAS [Reinisch et al., 2001] . Для него были изготовлены прототипы плат для наземных испытаний. Компоновка аппарата предусматривала три ортогональных приемных антенны длиной 10 м, что в теории давало возможность определения углов прихода сигнала, его поляризационных характеристик и доплеровских смещений. В данном ионозонде планировалось использовать комплементарные последовательности и короткие узкополосные ЛЧМ-импульсы в зависимости от выполняемых задач. Но ни одного аппарата с такой установкой запущено не было.

На сайте компании ASTRA (Atmospheric & Space Technology Research Associates, LLC), специализирующейся на создании малых спутников стандарта CubeSat, заявлено о программе разработки спутника с ионозондом на борту в формате 6U [Swenson et al., 2014] , т. е. объемом до 6 л с энергопотреблением до 10 Вт и весом до 10 кг, что, очевидно, предполагает использование сложных сигналов. Поскольку более подробных сведений о характеристиках этого аппарата пока нет, можно предположить, что он находится на начальных стадиях разработки.

Тем не менее ни одна из известных современных групп не заявляла о том, что они прорабатывали установку на спутник ионозонда, использующего непрерывный ЛЧМ-сигнал, и проводили для этого какие-либо оценки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Надо отметить, что, например, при создании аппаратов «Алуэтт» в 1965 г. рассматривалась возможность использования непрерывных ЛЧМ-сигналов. Тогда отмечалось, что использование для зондирования сигналов с линейной частотной модуляцией (сигналов с качающейся частотой и непрерывным излучением) в наземных двухпозиционных установках позволяет значительно снизить пиковые напряжения, получить высокое отношение сигнал/шум и упростить схему выходного каскада усилителей ионозонда. На тот момент реализация на практике таких систем при проведении зондирования внешней ионосферы была признана невозможной по нижеперечисленным причинам:

-

• сложность создания генераторов ЛЧМ-сиг-налов;

-

• невозможность обеспечения одновременной работы приемника и передатчика и, как следствие, необходимость применения антенных переключателей;

-

• сложность построения компактной системы предварительного анализа данных и подготовки их к передаче по телеметрическим каналам [Jackson, Warren, 1969] .

Развитие цифровых радиосистем и теории обработки ЛЧМ-сигналов сделало неактуальными сложности построения компактных систем генерации и обработки ЛЧМ-сигнала [Иванов и др., 2003] . Построение компактных систем предварительной обработки и передачи данных по телеметрическим каналам также не вызывает вопросов в настоящее время. Однако применение антенных переключателей, приводящих к импульсному режиму работы, до сих пор представляется проблематичным. Вероятно, данную проблему можно решить путем установки раздельных антенн для приема и передачи в пределах одного аппарата. С одной стороны, понятно, что уровень наведенного от передатчика сигнала, определяемый коэффициентом связи антенн, будет очень высоким, с другой стороны, использование современных технологий программно-определяемых радиосистем (Software Detined Radio, SDR) позволяет выделять полезные сигналы на фоне очень сильных помех и обеспечивать работу приемного устройства непосредственно во время работы передатчика [Podlesnyi et al., 2014] . Коэффициент связи антенн является обратным коэффициенту затухания между антеннами и определяется из соотношения

K св = 10log ( Р прм / Р прд ) , (1)

где Рпрд — мощность, подведенная к антенне передатчика, а Рпрм — мощность сигнала на выходе приемной антенны. Коэффициент связи антенн может быть определен различными способами, например, путем теоретического анализа, с использованием эмпирических формул, полученных на основе экспериментального и теоретического моделирования, или экспериментальным путем. Теоретический анализ и эмпирические формулы применимы, как правило, когда антенны находятся в дальней зоне и есть возможность математического моделирования процессов дифракции радиоволн вокруг различных препятствий в виде идеализированных по форме проводящих тел. Например, иногда в таких случаях самолет аппроксимируют цилиндром бесконечной длины, хотя он является более сложным телом ко- нечной длины. Теоретическая оценка коэффициента связи при применении непрерывных ЛЧМ-сигналов для исследования внешней ионосферы осложняется специфическими особенностями антенных систем спутниковых ионозондов. Антенные системы на спутниках, по сравнению с наземными системами, сильно ограничены по конструктивному построению, габаритам и расстоянию между передающей и приемной антеннами. Данный факт существенно затрудняет оценку коэффициента связи антенн путем моделирования из-за нахождения антенн в ближней зоне. Поэтому для оценки уровня наведенного сигнала между антеннами, который напрямую задает требования на характеристики приемного тракта и ограничивает максимально применимую мощность сигнала, требуется проведение специальных экспериментов.

К положительным моментам относится то, что, как показывает опыт эксплуатации импульсных ионозондов, требуемая мощность сигнала для зондирования сверху меньше по крайней мере в 100 раз, чем для наземных установок. Опыт многолетней эксплуатации ионозонда («Ионозонд-МС») вертикального и наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом с излучаемой мощностью около 5 Вт, результаты работы которого в сложных условиях приведены, например, в [Полех и др., 2016] , позволяет принять требуемую мощность зондирующего сигнала менее 10 Вт для наземной установки с использованием ЛЧМ-сигналов. Отсюда расчетная достаточная мощность для передатчика ионозонда космического базирования составит всего 0.1 Вт (+20 дБм) со среднеквадратичным значением действующего напряжения 2.24 В на нагрузку 50 Ом. Если коэффициент связи приемных и передающих антенн составит менее –10 дБ, действующее напряжение на выходе приемных антенн будет около 700 мВ, что укладывается в шкалу напряжений существующих быстродействующих АЦП и позволяет говорить о работоспособности предлагаемой схемы измерений.

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ

СПУТНИКОВЫХ ИОНОЗОНДОВ

Антенная система ионозонда, установленного на «Алуэтт-2», представляла собой два скрещенных вибратора длиной 23 и 73 м. Вибратор длиной 73 м использовался для работы в диапазоне 1–5 МГц, длиной 23 м — в диапазоне 4.5–15 МГц [Franklin, Maclean, 1969] . Подобный подход применяется и на аппарате MARSIS, осуществляющем зондирование в диапазоне 0.1–5.5 МГц. Весь диапазон зондирования разделен на участки шириной 1 МГц, для каждого из которых используется своя цепь согласования антенной системы с диполем соответствующего размера [Jordan et al., 2009] .

В целом в качестве антенны чаще всего используется простой тонкий вибратор, основные различия заключаются в его длине и способе развертывания. В космическом аппарате «Алуэтт-2» антенна была выполнена из бериллиево-бронзового сплава с эффектом памяти. Лента из этого сплава была свернута в катушки и медленно выдвигалась, при этом свора-

А.В. Подлесный, А.А. Науменко, М.В. Цедрик чиваясь в тонкую трубку. Диполь аппарата MARSIS выполнен из углепластиковых элементов с гибкими соединениями, сложенных друг на друга. При раскрытии антенны элементы раскладываются, образуя диполь. Диполи ионозонда ЛАЭРТ на аппаратах «Ионосфера» планируется выполнять в виде телескопических углепластиковых антенн.

КОНФИГУРАЦИИ МОДЕЛЬНОГО СТЕНДА

Широкое использование симметричных диполей в качестве приемных и передающих антенн спутниковых ионозондов явилось причиной выбора именно таких, достаточно редко использующихся в наземных установках антенн для проведения натурных испытаний. Кроме геометрии, дополнительным ограничением для антенной системы является непрерывное излучение сигнала с перестройкой частоты, что исключает использование подстраиваемых антенных тюнеров и требует использования отдельных антенн на прием и на передачу. Непрерывная работа также усложняет организацию переключения антенных систем по диапазонам, поэтому при испытаниях использовалась одна антенная система для всего диапазона частот. Исходя из этого, основой для стенда был выбран диполь с размахом 72 м с нагрузкой на широкополосный симметрирующий трансформатор 1:16 BR-800-16 производства фирмы «Радиал». С одной стороны, антенны с такой длиной элементов уже использовались в реальных установках, с другой стороны, более длинный диполь облегчает обеспечение эффективной работы антенной системы в нижней части диапазона. В качестве материала для изготовления диполей использовался многожильный медный трос сечением 4 мм2.

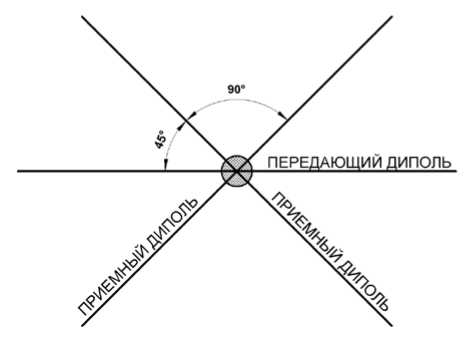

Как уже отмечалось выше, для использования непрерывного ЛЧМ-сигнала требуются как минимум два диполя — приемный и передающий. Из-за сравнительно небольшого размера космического аппарата по сравнению с габаритами антенн можно считать, что центры диполей будут расположены практически в одном месте и единственная доступная степень свободы — это угол между ними. Из элементарных соображений понятно, что чем больше угол, тем меньше будет коэффициент связи. Поэтому наибольший практический интерес представляют результаты измерений при максимальных доступных углах разноса. В минимальной конфигурации это могут быть ортогонально расположенные приемный и передающий диполи. При использовании двух приемных ортогональных диполей для аппаратного разделения обыкновенной и необыкновенной волн передающий диполь можно разместить под углом 45° к ним (рис. 1).

Натурное моделирование антенной системы спутникового ионозонда проводилось с помощью трех диполей, расположенных в плоскости, параллельной земле, на высоте около 6 м. Вся конструкция была закреплена на железобетонной мачте высотой 21 м в центре и на шести вспомогательных металлических мачтах высотой 6 м по краям диполей.

Рис. 1. Расположение антенн в конфигурации с аппаратным разделением поляризаций

Два диполя были сориентированы ортогонально друг другу, третий располагался под углом 45° к ним. Такая система позволила измерить коэффициенты связи ортогонально расположенных диполей и диполей, расположенных под углом 45°. Внешний вид испытательного стенда показан на рис. 2. Приемная и передающая аппаратура макета ионозонда находилась в салоне автомобиля УАЗ, стоявшего под центром антенной системы.

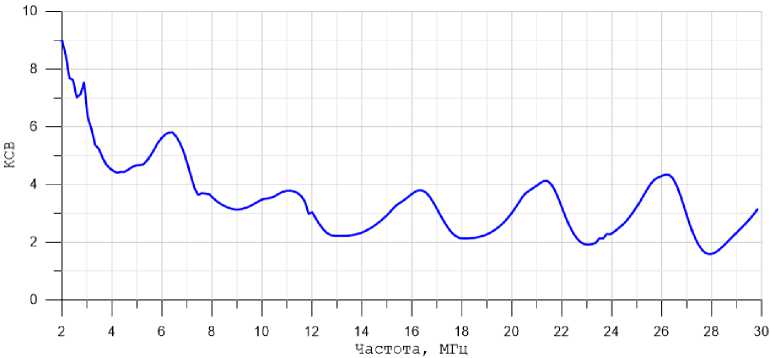

График коэффициента стоячей волны (КСВ), измеренного в диапазоне 2–30 МГц с помощью панорамного антенного анализатора Anritsu S332E, приведен на рис. 3. Для данной антенны КСВ ниже 4 в верхней части диапазона и ниже 9 в нижней его части являются вполне достойными показателями. В процессе измерений обнаружилось отсутствие видимой зависимости КСВ от наличия дополнительных диполей, поэтому результаты измерений для каждого из трех диполей не приводятся.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ

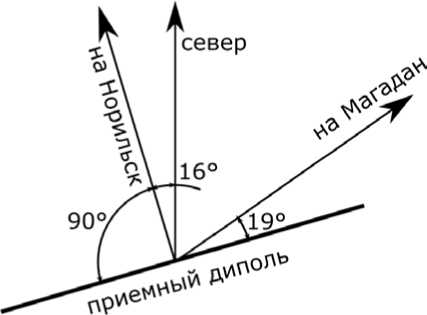

Дипольная антенна над проводящим экраном, которым являются диполи в составе стенда, достаточно хорошо описана в различных учебниках и руководствах. При длине вибратора меньше четверти длины волны такая антенна имеет выраженный вертикальный лепесток, но коэффициент усиления быстро спадает с ростом длины волны. При длине вибратора больше четверти длины волны диаграмма направленности дипольной антенны распадается на лепестки, количество которых тем больше, чем короче длина волны. Для тестирования были проведены пробные измерения на различно ориентированных трассах наклонного зондирования (НЗ). Взаимная ориентация трасс и тестируемой дипольной антенны показана на рис. 4.

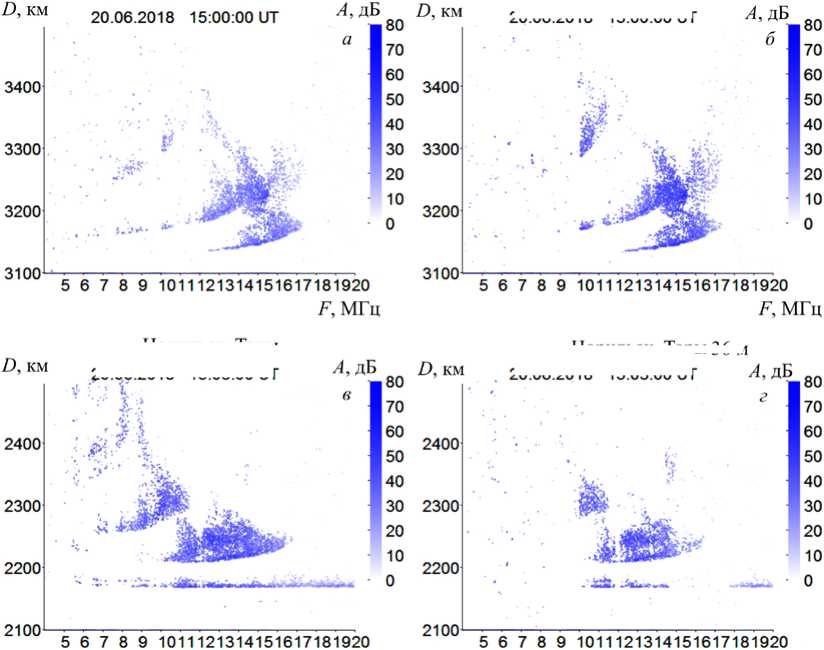

Сравнение полученных результатов с результатами НЗ, принятого на штатную дельта-антенну ионозонда (приемная антенна ионозонда представляет собой треугольник в плоскости, перпендикулярной земле, с основанием 36 м, высотой 7 м и запиткой в центре нижней стороны), показывает появление лепестков, прижатых к горизонту, в верхней части рабочего диапазона (см. рис. 5, в , г ).

Рис. 4. Ориентация тестируемого в режиме НЗ диполя в составе стенда

Рис. 2. Испытательный стенд: слева — общий вид; справа — центральная часть в месте пересечения диполей

Рис. 3. КСВ одного из диполей в составе стенда

Для проверки гипотезы о возможности использования непрерывных ЛЧМ-сигналов для зондирования внешней ионосферы были проведены пробные сеансы вертикального зондирования с помощью как горизонтальных диполей в составе стенда, так и дельта-антенны вертикального ионозонда, расположенной на расстоянии около 200 м от стенда.

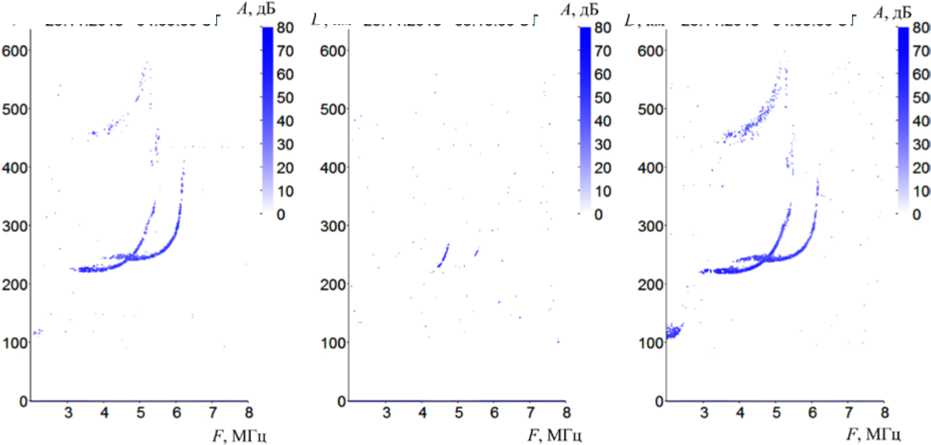

Зондирование проводилось в диапазоне частот 2–15 МГц со скоростью перестройки частоты 1 МГц/с. Полученные квадратурные отсчеты с выхода приемника ЛЧМ-сигналов были обработаны с помощью стандартного программного обеспечения первичной обработки данных ЛЧМ-зондирования для получе- ния ионограмм (рис. 6) с шагом по частоте 40 кГц и шагом по высоте 1.25 км. При построении ионограмм проводились коррекция фазовых искажений сигнала с помощью корректирующего фильтра, пороговое детектирование и удаление сосредоточенных станционных помех, автоматическое адаптивное определение уровня шума и исключение диапазона кажущихся высот 0–80 км (в данном диапазоне высот при вертикальном зондировании располагается сигнал прямого прохождения, не несущий полезной информации). Неинформативная часть диапазона частот 8–15 МГц на рисунках не показана.

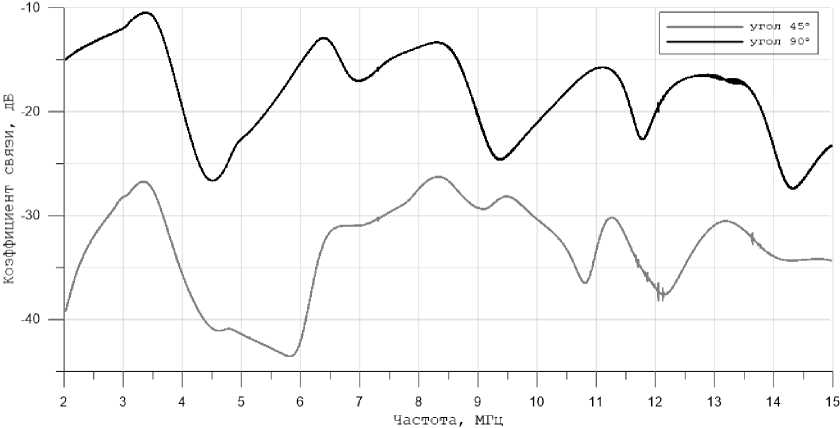

Полученные квадратурные отсчеты были использованы также для получения коэффициента связи антенн. Коэффициент связи антенн был определен в соответствии с формулой (1) для каждой частоты в рабочем диапазоне 2–15 МГц с шагом 100 Гц. Видно (рис. 7), что коэффициент связи передающей и приемной антенн при расположении их под углом 45° существенно выше, чем при ортогональном их расположении, что ограничивает максимальные применимые мощности при зондировании.

В частности, высокие коэффициенты связи при расположении антенн под углом 45° приводят к насыщению АЦП приемного устройства при мощности передатчика выше 0.15 Вт и, соответственно, к полной неработоспособности ионозонда.

Некоторые точные значения коэффициентов связи антенн (рис. 7) приведены в таблице.

Магадан-Торы

Магадан-Торы 36 м

20 06.2018 15:00:00 UT

Норильск-Торы

20.06.2018 15:03:00 UT

Норильск-Торы36 м

20 06.2018 15:03:00 UT

F, МГц

F, МГц

Рис. 5. Ионограммы, полученные на трассах наклонного зондирования Магадан–Торы (сверху) и Норильск–Торы (снизу), с помощью вертикальной рамочной дельта-антенны (слева) и горизонтального диполя (справа)

МНСТ Торы-Торы

О. км 23.11.2018 04:09:00 UT

МНСТ Торы-Торы

D, км 23.11.2018 03:16:00 UT

МНСТ Торы-Торы

О, км 23.11.2018 04:09:00 UT

Рис. 6. Ионограммы, полученные с помощью стенда (слева направо): с диполя, ортогонального передающему (1 Вт); с диполя, под углом 45° к передающему (0.1 Вт); с дельта-антенны на расстоянии 200 м (5 Вт)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Надо признать, что модель антенной системы, использованная в эксперименте, имеет некоторые источники систематической ошибки. С одной стороны, в космическом пространстве нет подстилающей поверхности и опорных мачт. С другой стороны, в реальном космическом аппарате могут быть использованы диполи другой длины, толщины и конфигурации. К тому же в космическом пространстве длинные антенные системы испытывают сильное влияние солнечного излучения. Из-за температурного расширения освещенной стороны может искажаться геометрия длинных вибраторов [Mar, Garrett, 1969].

|

Минимальное значение |

Максимальное значение |

Среднее значение |

|

|

Угол 45° |

–27.43 дБ |

–10.45 дБ |

–18.14 дБ |

|

Угол 90° |

–43.57 дБ |

–26.26 дБ |

–33.14 дБ |

|

Разница между углами 45° и 90° по диапазону частот |

3.65 дБ |

27.19 дБ |

15.01 дБ |

Рис. 7. Коэффициенты связи приемных и передающих диполей, расположенных под углами 45° и 90°

В частности, температурное влияние стало одной из причин неполного раскрытия 10-го колена двадцатиметрового вибратора на аппарате MARSIS. Ситуацию исправили корректировка положения корабля для более равномерного прогрева солнечным излучением и правильный маневр [Douglas, Mehran, 2009] .

Тем не менее, как представляется авторам, результаты настоящей работы вполне адекватно отражают уровни коэффициентов связи в подобных антенных системах и будут полезны разработчикам таких систем. Опорные мачты и подводящие кабели, расположенные в составе стенда ортогонально диполям антенной системы, не должны оказывать критического влияния на ее диаграмму направленности, что косвенно подтверждается полученными ионограммами вертикального и наклонного зондирования.

Удовлетворительное качество полученных ионограмм при зондировании с поверхности Земли сигналом мощностью 1 Вт, во-первых, свидетельствует, что коэффициенты усиления антенн соответствуют принятым при расчете минимальной необходимой мощности для проведения зондирования, а во-вторых, приводит к достаточно неожиданному выводу о возможности реализации наземной установки зондирования ионосферы непрерывными ЛЧМ-сигналами с нулевым разносом между передающей и приемной антеннами.

Достаточно неравномерное поведение коэффициента связи по диапазону наводит на мысль о его резонансном характере и о том, что максимальные его значения можно уменьшить на ~5–7 дБ, если варьировать длину передающего диполя при неизменной длине приемного, сдвигая, таким образом, резонансы антенн друг относительно друга. Но ис- следование и, тем более, подбор этих параметров требует проведения более длительных и тщательных по своей постановке экспериментов.

В целом полученные результаты показывают, что развязки между ортогональными диполями хватает с хорошим запасом, а в случае с диполями, расположенными под углом 45°, коэффициент связи хотя и приближается к пороговой величине –10 дБ в части диапазона, имеет допустимые значения. И, как представляется, при применении непрерывных ЛЧМ-сигналов уменьшение действующих напряжений и повышение спектральной чистоты сигнала являются более чем достойной компенсацией увеличения сложности антенной системы из-за необходимости использования выделенной передающей антенны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты использования приемных и передающих дипольных антенн с общим центром для зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом позволяют сделать вывод о возможности применения таких установок для спутникового зондирования внешней ионосферы при конфигурации с аппаратным разделением поляризаций и, в наземном варианте, при ортогональном расположении приемной и передающей антенн. В ходе испытаний, проведенных на специально созданном антенном стенде, выявлено, что коэффициент связи передающей и приемной антенн при взаимных углах 45° составляет не более –10 дБ, а разница коэффициентов связи передающей и приемной антенн при взаимных углах 45° и 90° составляет величину порядка 15 дБ.

Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» [].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-35-00510-мол_а.

Работа Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН, на территории которой проводились исследования, обеспечивается в рамках базового финансирования программы ФНИ II.12.

Список литературы Оценка коэффициента связи антенн при использовании непрерывных ЛЧМ-сигналов в установках зондирования внешней ионосферы

- 1. Иванов В.А., Куркин В.И., Носов В.Е. и др. ЛЧМ-ионозонд и его применение в ионосферных исследованиях // Известия вузов. Радиофизика. 2003. Т. 46, № 11. С. 919-952.

- 2. Полех Н.М., Золотухина Н.А., Романова Е.Б. и др. Ионосферные эффекты магнитосферных и термосферных возмущений 17-19 марта 2015 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2016. Т. 56, № 5. С. 591-605. DOI: 10.7868/S0016 794016040179.

- 3. Пулинец С.А. Перспективы спутникового зондирования ионосферы в рамках проекта «Ионозонд» // Гелиогеофизические иссл. 2013. Вып. 6. С. 1-7.

- 4. Douglas S.A., Mehran M. Lenticular jointed antenna deployment anomaly and resolution onboard the Mars Express spacecraft // J. Spacecraft and Rockets. 2009. V. 46, N 2. P. 403-410. DOI: 10.2514/1.36891.

- 5. Franklin C., Maclean M.A. The design of swept-frequency topside-sounders // Proc. IEEE. 1969. V. 57, N 6. P. 46-82.

- 6. Jackson J.E., Warren E.S. Objectives, History, and Principal achievements of the topside sounder and ISIS project // Proc. IEEE, 1969. V. 57. P. 861-865.

- 7. Jordan R., Picardi G., Plaut J., et al. The Mars Express MARSIS sounder instrument // Planet. Space Sci. 2009. V. 57, iss. 14-15. P. 1975-1986. DOI: 10.1016/j.pss.2009.09.016.

- 8. Karpachev A.T., Zhbankov G.A. Scattered reflections and multiple traces in the range of 7-10 MHz on ionograms of the Interkosmos-19 satellite // Geomagnetism and Aeronomy. 2017. V. 57, iss. 4. P. 442-450. DOI: 10.1134/S0016793217040090.

- 9. Klimenko M.V., Klimenko V.V., Karpachev A.T., et al. Spatial features of Weddell Sea and Yakutsk Anomalies in foF2 diurnal variations during high solar activity periods: Interkosmos-19 satellite and ground-based ionosonde observations, IRI reproduction and GSM TIP model simulation // Adv. Space Res. 2015. V. 55, iss. 8. P. 2020-2032. DOI: 10.1016/j.asr.2014.12.032.

- 10. Mar J., Garrett T. Mechanical design and dynamics of the Alouette spacecraft // Proc. IEEE. 1969. V. 57, N 6. P. 30-46. DOI: 10.1109/PROC.1969.7134.

- 11. Orosei R., Jordan R.L., Morgan D.D., et al. Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS) after nine years of operation: a summary // Planet. Space Sci. 2015. V. 112. P. 98-114. DOI: 10.1016/j.pss.2014. 07.010.

- 12. Podlesnyi A.V., Kurkin V.I., Laryunin O.A., et al. Studying travelling ionospheric disturbances from near-vertical ionosphere sounding with high temporal resolution // Proc. XXXI URSI General Assembly. Beijing, China, 2014. GP2.27. DOI: 10.1109/URSIGASS.2014.6929806.

- 13. Reinisch B.W., Haines D.M., Benson R.F., et al. Radio sounding in space: magnetosphere and topside ionosphere // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2001. V. 63, iss. 2-3. P. 87-98. DOI: 10.1016/S1364-6826(00)00133-4.

- 14. Swenson C., Pratt J., Fish C. S., et al. Topside Ionospheric Sounder for CubeSats // AGU. Fall Meeting 2014: A. SA43A-4102.