Оценка коллекции сортов сети Касиб в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Пожерукова В.Е., Шаманин В.П., Гладких М.С., Чурсин А.С., Гультяева Е.И.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1 (33), 2019 года.

Бесплатный доступ

Одним из основных направлений селекции мягкой яровой пшеницы является создание сортов с длительной устойчивостью к комплексу болезней. Разнообразие генетических ресурсов при их создании позволяет получить форму с обогащенным генофондом и групповой устойчивостью к нескольким заболеваниям. Исследования проведены в 2018 г. на опытном поле Омского государственного аграрного университета в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Цель исследований - поиск источников устойчивости к бурой ржавчине и другим грибным патогенам для селекции пшеницы. Представлены результаты полевой оценки устойчивости к бурой и стеблевой ржавчине, мучнистой росе 137 образцов, отобранных в питомниках КАСИБ (Казахстанско-Сибирская сеть улучшения пшеницы), за период 2000-2017 гг. Проведены фенологические наблюдения по вегетационному периоду, а также структурный анализ по элементам урожая. Варьирование в сроках созревания коллекции образцов яровой мягкой пшеницы связано с генетической разнородностью исходного материала и реакцией конкретного сорта на условия выращивания...

Короткий адрес: https://sciup.org/142220530

IDR: 142220530 | УДК: 633.11:631.5275(571.1)

Текст научной статьи Оценка коллекции сортов сети Касиб в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Бурая ( Puccinia triticina ) и стеблевая ( Puccinia graminis ) ржавчина – одни из основных вредоносных болезней пшеницы в большинстве регионов ее возделывания. Ежегодно в мире потери урожая в результате поражения этим патогеном – около 30–40% [1]. Кроме того, грибные патогены приводят к снижению качества зерна.

Пшеница является основной зерновой культурой в Западной Сибири, в том числе и в Омской области. Эпифитотии ржавчинных болезней в условиях Омской области наблюдаются каждые 3–4 года [2]. Оценка коммерческих сортов Омской области показала, что только у единиц из них полевая устойчивость к бурой, стеблевой ржавчине. Тенденция к потеплению климата, возделывание на основной площади восприимчивых и генетически однородных сортов пшеницы приводят к ухудшению фитосанитарной обстановки в регионе, к мутациям патогена по вирулентности, ускорению изменения популяционного состава и появлению новых агрессивных рас патогена, что способствует увеличению интенсивности поражения посевов и частоты появления эпифитотий [3].

В настоящее время важно повысить стабильность и урожайность зерна за счет устойчивости сорта. Химическая обработка посевов в регионе существенно снижает рентабельность зернового производства и увеличивает экологическую нагрузку. Чтобы справиться с проблемой грибных заболеваний яровой пшеницы и быстрой потерей устойчивости, необходимо создание новых сортов с длительной устойчивостью. Поиск источников устойчивости к грибным болезням, несущих в себе эффективные гены, а также соединение в одном генотипе сразу несколько генов устойчивости, дает возможность создания сорта пшеницы с высокой и долговременной устойчивостью. Создание новых устойчивых сортов – надежный и экономически выгодный метод борьбы с болезнями.

Успех селекции на данный признак определяется многими факторами, решающее значение имеют генетические ресурсы (исходный материал). Чем больше и разнообразнее источники устойчивости, включенные в селекцию, тем больше возможностей получить форму с обогащенным генофондом и групповой устойчивостью к нескольким заболеваниям. Именно поэтому поиск, идентификация и использование доноров эффективных генов устойчивости в селекции пшеницы – актуальные направления.

В 2018 г. в Омском ГАУ были изучены 137 образцов яровой мягкой пшеницы (род Triticum). В коллекцию для исследования включены выделенные по устойчивости к бурой ржавчине сорта и селекционные линии, отобранные в питомниках КАСИБ (Казахстанско-Сибирская сеть улучшения пшеницы), за период 2000–2017 гг. Испытания проведены в полевых и лабораторных условиях.

Цель исследований – поиск источников устойчивости к бурой ржавчине и другим грибным патогенам для селекции пшеницы.

Материалы и методы

Объектами исследований были 137 образцов мягкой яровой пшеницы, отобранные в питомниках из коллекции Казахстанско-Сибирской сети (КАСИБ); создана она в 1998 г. и включает 20 селекционных учреждений Казахстана, России и координируется CIMMYT (Мексика) [4; 1; 5]. Образцы представлены линиями и сортами селекции Омского ГАУ, Омского АНЦ, Алтайского НИИСХа, СибНИИРСа, Челябинского НИИСХа, НИИ Юго-Востока, Алтайского НИИСХа, фирм «Кургансемена», «Фитон», Караба-лыкской СХОС, НИСХИ-Отар, Алтайского НИИЗиС и др.

Полевые испытания проводили на опытном поле Омского ГАУ. Закладывались полевые опыты на лугово-черноземной среднемощной малогумусовой среднесуглинистой почве, предшественник – чистый пар.

Посев проводили вручную, семена высевали рядками в делянки шириной в один метр с междурядьями 20 см по 40 зерен на один ряд. Защитную полосу высевали универсальным восприимчивым к грибным патогенам сортом яровой пшеницы – Pamyati Azieva. В качестве контроля через каждые 20 номеров размещали среднеранний сорт яровой мягкой пшеницы – Pamyati Azieva (стандарт восприимчивости к бурой ржавчине), среднеспелый – Duet (стандарт восприимчивости к стеблевой ржавчине) и позднеспелый – Element 22 (стандарт устойчивости к бурой и стеблевой ржавчине).

Погодные условия вегетационного периода были благоприятными для роста и развития яровой пшеницы. Средняя температура воздуха летом 2018 г. составила 16–19ºС, осадков за период май – сентябрь выпало 259 мм, на 10% превысив средние многолетние показатели. Большое количество осадков во второй половине вегетации способствовало развитию болезней пшеницы.

Проведены фенологические наблюдения по вегетационному периоду. Тип устойчивости и степень поражения бурой и стеблевой ржавчиной определяли по Международной шкале CIMMYT [6] и шкале Петерсона [7]. Устойчивость к мучнистой росе оценивали по шкале Прескотта – Саери. Оценивали устойчивость образцов к болезням в динамике. По методу Джонсона и Вилкинсона [8] рассчитывали площади под кривой развития болезни ПКРБ (бурой и стеблевой ржавчины). Индекс устойчивости сортов (ИУ) устанавливали на основе ПКРБ (0,10–0,35 – высокоустойчивый сорт, 0,36–0,65 – среднеустойчивый, 0,66–0,80 – слабоустойчивый, 0,81 и более – восприимчивый) [9].

В лаборатории проведен структурный анализ по компонентам продуктивности растений. Определена общая масса, высота растения, количество продуктивных стеблей, число продуктивных колосков, число зерен в колосе, масса зерна главного колоса, масса зерна с растения, число зерен с растения, масса 1000 зерен, урожайность, коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза главного колоса и растения. Идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине выполнена методом полимеразной цепной (ПЦР) реакции с маркерами генов Lr1, Lr9, Lr10, Lr19, Lr20, Lr24, Lr26, Lr28, Lr29, Lr34, Lr37, Lr41, Lr47, Lr66 [10; 11].

Результаты исследований

По результатам фенологических наблюдений варьирование в сроках созревания образцов коллекции яровой мягкой пшеницы связано с генетической разнородностью исходного материала и реакцией конкретного сорта на условия выращивания. Самой многочисленной была группа среднепоздних образцов – 69%, к группе среднеспелых принадлежат 24% сортов и линий, среднеранняя группа составляла 7%, которые можно рекомендовать для включения в селекционные программы на сокращение вегетационного периода.

Устойчивостью к бурой ржавчине отличались среднепоздние образцы, процент поражения составлял 24% в 2018 г., наиболее восприимчивыми были среднеранние формы: 32% в 2018 г.

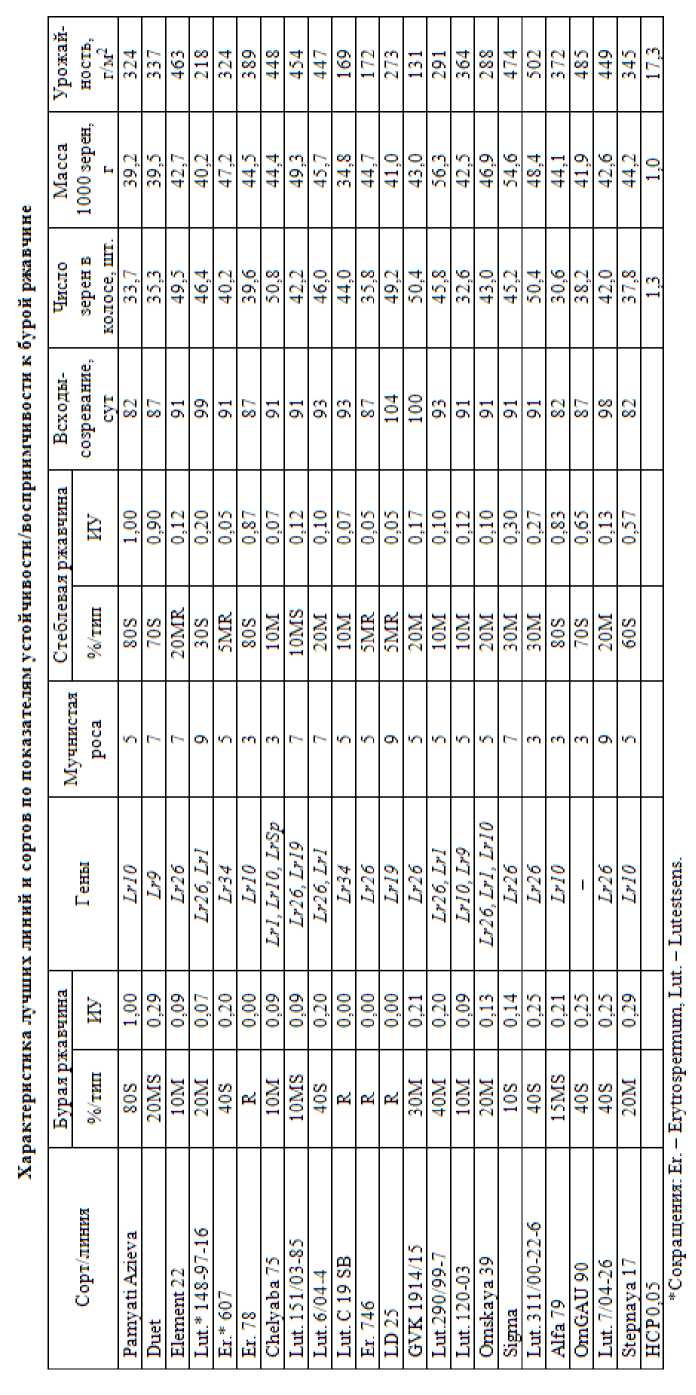

Лучшие из изучаемых образцов приведены в таблице.

По устойчивости к бурой ржавчине в среднеранней группе спелости изучаемые сорта Alfa 79 и Stepnaya 17 по индексу устойчивости показали себя как высокоустойчивые образцы (ИУ составил 0,21 и 0,29 соответственно) и превзошли стандарт Pamyati Azieva с индексом устойчивости 1,00.

Среди лучших образцов среднеспелой группы два сорта отличались полным иммунитетом к бурой ржавчине – Еr. 78 (Erytrospermum 78) и Er. 746. У сорта OmGAU 90, несмотря на значительное поражение патогеном, отмечен медленный темп развития болезни, это отразилось на индексе устойчивости (0,25).

В среднепоздней группе спелости можно выделить два наиболее устойчивых к данному патогену сорта, обладающих иммунитетом, с индексом устойчивости 0,00. Это Lut. C 19 SB и LD 25.

В наиболее устойчивых образцах идентифицированы гены Lr9 , Lr10 , Lr19 , Lr26 , Lr34 , а также выделены высокоустойчивые образцы с комплексом генов Lr .

По устойчивости к стеблевой ржавчине можно выделить образцы только среднепоздней группы спелости. Высокоустойчивы к данному патогену 35% образцов, среди них выделены – Er. 607, Lut. 151/03-85, Chelyaba 75, Lut. 6/04-4, Lut. С 19 SB, Er. 746, LD 25, GVK 1914/15, Lut. 290/99-7, Lut. 120-03, Omskaya 39, Sigma, Lut. 311/00-22-6, Lut. 7/04-26. Показатели лучших линий по устойчивости к стеблевой ржавчине приведены в таблице. У остальных образцов слабая степень устойчивости или они были восприимчивыми.

По данным оценок по степени поражения мучнистой росой 28% из изучаемого набора устойчивы к патогену. Все сорта относятся к среднепоздней группе спелости, среди них выделены 6 высокоустойчивых – Lut. 148-97-16, Lut. 6/04-4, LD 25, Sigma, Lut. 7/04-26, Lut. 151/03-85.

После уборки был проведен подробный структурный анализ образцов по компонентам продуктивности растений. По его результатам лучшие образцы по элементам урожая отобраны для рекомендации в производство и включения в селекционные программы в качестве исходного материала. Среди изученных образцов 49% превышали стандарты по массе 1000 зерен, три образца (Sigma, Lut. 311/00-22-6, OmGAU 90) превышали среднепоздний стандарт по урожайности.

В таблице приведены данные по хозяйственно-ценным признакам лучших по устойчивости линий и сортов.

По числу зерен в колосе стандарт среднеранней группы спелости превзошел только сорт Stepnaya 17 – 37,8 шт. (+ 4,1 шт.), среднеспелый стандарт Duet превзошли два сорта – OmGAU 90 с показателем 38,2 шт. (+ 2,9 шт.) и Erytrospermum 78 – 39,6 шт. (+ 4,3 шт.).

По массе 1000 зерен оба среднеранних образца превзошли стандарт Pamyati Azie-va. У сорта Stepnaya 17 данный показатель – 44,2 г, (+ 5,0 г), у сорта Alfa 79 – 44,1 г (+ 4,9 г). Три сорта среднеспелой группы также достоверно превысили по массе 1000 зерен соответствующий стандарт. Лучшим явился Er. 746 c показателем 44,7 г (+ 5,2 г). Среди среднепоздних сортов можно выделить образцы Lut. 290/99-7 с массой 1000 зерен 56,3 г (+ 13,6 г.) и Sigma с показателем 54,6 г (+ 11,9 г).

По урожайности зерна в группе среднеранних образцов сорта Alfa 79 с урожайностью 372 г/м2 и Stepnaya 17 с урожайностью 345 г/м2 достоверно превзошли стандарт Памяти Азиева на 49 и 21 г/м2 соответственно.

Среднеспелая группа сортов, превзошедших стандарт Duet по урожайности, представлена двумя сортами – OmGAU 90 с урожайностью 485 г/м2 (+ 148 г/м2) и Er. 78 с урожайностью 389 г/м2 (+ 53 г/м2).

В среднепоздней группе спелости только одному сорту – Lut. 311/00-22-6 с показателем 502 г/м2 – удалось достоверно превзойти стандарт Element 22 по урожайности, сформировать достоверную прибавку 40 г/м2.

Заключение

Исследуемые образцы яровой мягкой пшеницы – перспективные источники для селекции на устойчивость к болезням. Однако долговременную устойчивость новых сортов пшеницы к бурой ржавчине может обеспечить только пирамида эффективных генов, получить ее можно на основе источников с идентифицированными генами.

Полученные результаты исследований позволили выделить наиболее эффективные гены устойчивости к бурой ржавчине. Наиболее широко распространенным геном, используемым в селекционных программах участников КАСИБ, обеспечивающим высокую устойчивость к болезням и при этом не оказывающим негативного эффекта на итоговую урожайность, был Lr26, который передается с пшенично-ржаной транслокацией 1RS1BL, положительно влияющей на урожайность зерна. Наиболее урожайными среди исследуемых форм с геном Lr26 были Sigma, Element 22, Lut. 151/03-85, необходимо отметить, что все выделенные образцы с эффективным геном созданы селекционными учреждениями Омска, поэтому наиболее адаптированы к местным экологическим условиям (Омский ГАУ и Омский АНЦ).

Эффективным геном по результатам исследований был Lr19, он присутствовал в образцах селекции Омского АНЦ – Omskaya 41, LD-25, Lut. 186/04-61. Эти формы имели иммунитет к бурой ржавчине, но значительно уступали стандартам по урожайности. Образец Lut. 220/03-83 с геном Lr19 имел высокую урожайность и незначительно поражался бурой ржавчиной. Ген Lr34 обеспечивал иммунитет к бурой ржавчине в двух сортах – Lut. С 19 SB и Er. 757, но они значительно уступали по урожайности используемым стандартам. Устойчивым к бурой ржавчине с высокой урожайностью был образец Er. 55/94-01. Необходимо отметить сорт Chelyaba 75, несущий ген устойчивости LrSp и формирующий высокий урожай. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности генов Lr34 и Lr19 для создания сортов, устойчивых к западно-сибирским популяциям бурой ржавчины.

Для расширения генетического разнообразия в современные селекционные программы рекомендуется включать сорта с генами Lr34, Lr19, LrSp, Lut.С 19 SB, Chelyaba 75. Также по результатам полевых оценок и наблюдений выделены образцы, сочетающие комплексную устойчивость к бурой, стеблевой ржавчине и мучнистой росе и представляющие интерес в качестве исходного материла для селекции на устойчи- вость к грибным болезням в Западно-Сибирском регионе: Lut. 148-97-16, Lut. 151/0385, Lut. 6/04-4, LD-25, Sigma, Lut. 7/04-26.

Таким образом, проведенные исследования коллекции сортов яровой мягкой пшеницы позволили выделить источники устойчивости к бурой и стеблевой ржавчине, мучнистой росе, а также образцы с комплексной устойчивостью к грибным болезням в сочетании с полезными хозяйственно-ценными признаками. Эти данные позволяют планировать селекционные программы по яровой мягкой пшенице и создавать сорта с эффективными генами устойчивости и пирамидой генов, обеспечивающих длительную устойчивость к патогену в регионе и получению высоких стабильных урожаев по годам.

V.E. Pozherukоva1, V.P. Shamanin1, M.S. Gladkih1, A.S. Chursin1, E.I. Gultyaeva2 1Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk 2All-Russian institute of plant protection (FSBSI VIZR), St. Petersburg – Pushkin

Evaluation of the collection varieties of network KASIB in the southern forest-steppe of Western Siberia

One of the main directions of selection of soft spring wheat is the creation of varieties with long-term resistance to several diseases. The diversity of genetic resources in the creation of varieties allows you to get a form with an enriched gene pool and group resistance to several diseases. The research was conducted in 2018 on the experimental field of Omsk State Agrarian University in the southern forest-steppe of Western Siberia. The aim of the research is to find source of resistance to brown rust and other fungal pathogens for wheat breeding. Presents the results of the field evaluation 137 samples for resistance to leaf and stem rust, powdery mildew. Samples was selected in nurseries KASIB (Kazakhstan-Siberian network for the improvement of wheat), over the period 2000–2017. Phenological observations were carried out during the growing season. Structural analysis of the elements of the crop was performed. Variation of maturation time of spring soft wheat samples was associated with genetic heterogeneity of the source material and the reaction of a particular variety to the growing conditions. The largest group of samples is 69% with the middle late type of development. Among the studied samples 97% showed high resistance to brown rust, 35% – high resistantce to stem rust, 28% were resistant to powdery mildew. In resistance samples were identified genes Lr9, Lr10, Lr19, Lr26 , Lr34, LrSp , as well as highly resistance samples with the complex оf LR genes were isolated. The selected varieties on productivity and resistance to pathogens are of interest as a source material for breeding programs.

Список литературы Оценка коллекции сортов сети Касиб в условиях южной лесостепи Западной Сибири

- Shamanin V. Spring wheat breeding in Western Siberia for resistance to leaf and stem rust/V. Shamanin, A. Morgounov//12th Int. Cereal Rusts and Powdery Mildews Conf. -Antalya, Turkey. -13-16 October. -2009; 82 c.

- Устойчивость к ржавчинным болезням перспективных форм яровой мягкой пшеницы, изучаемых в отделе семеноводства ФГБНУ СИБНИИСХ/Л.В. Мешкова //Селекция сельскохозяйственных растений на устойчивость к абиотическим и биотическим стрессорам: материалы Междунар. науч.-практ. конф. -2016. -С. 138-143. References

- Фенотипический состав Puccinia triticina на образцах мягкой пшеницы в Омской области в 2016 г./Е.И. Гультяева //Вестн. Новосиб. гос. аграр. ун-та. -2017. -№ 2(43). -С. 16-23.

- Челночная селекция между Мексикой и Казахстаном: результаты, подробности, перспективы/Р. Третован . -Алматы. -№ 2(3). -2006. -С. 23-27.

- Потоцкая И.В. Оценка урожайности сортов яровой мягкой пшеницы сети КАСИБ в различных экологических пунктах России и Казахстана/И.В. Потоцкая, В.П. Шаманин, А.И. Моргунов//Успехи современного естествознания. -2018. -№ 4. -С. 86-91.

- Койшыбаев М. Скрининг пшеницы на устойчивость к основным болезням: метод. указания/М. Койшыбаев, В.П. Шаманин, А.И. Моргунов. -Анкара: ФАО-СЕК, 2014.

- Peterson R.F. A diagrammatic scale for estimating rust intensity on leaves and stems of cereals/R.F. Peterson, A.B. Campbell, A.E. Hannah//Canad. J. Res. -1948. -V. 26. -P. 496-500.

- Сочалова Л.П. Генетическая устойчивость сортов яровой пшеницы к облигатно-аэрогенным заболеваниям в условиях лесостепи Приобья/Л.П. Сочалова, И.Е. Лихенко. -Новосибирск: СибНИИРС СО РАСХН. -2011.

- Дьяков Ю.Т. Типы устойчивости растений и их практическое использование. Типы устойчивости растений к болезням/Ю.Т. Дьяков. -СПб.: Изд-во ВИЗР. -2003. -С. 5-9.

- Marker Assisted Selection in Wheat . -URL: https://maswheat.ucdavis.edu/.

- Molecular markers for the identification of resistance genes and marker-assisted selection in breeding wheat for leaf rust resistance/G. Vida et al.//Euphytica. -2009. -170. -P. 67-76.