Оценка комплексности почвенного покрова агроландшафта Красноярской лесостепи

Автор: Демьяненко Татьяна Николаевна, Кураченко Наталья Леонидовна, Колесник Алена Андреевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: картографирование и анализ структуры почвенного покрова агроландшафта в Красноярской лесостепи для типизации ее элементарных элементов при формировании региональной информационно-справочной системы оптимизации земледелия. Исследования проведены в центральной части Красноярской лесостепи (56°25”N и 92°53”E) на пахотном массиве общей площадью 9 га. Почвенное картографирование проведено методом дешифровочных ключей. Карта структуры почвенного покрова создана средствами ГИС MapInfo Professional. Неоднородность почвенного покрова участка оценивали по величине контрастности, которую рассчитывали, сравнивая агрономические и производственные свойства каждой почвы с наиболее распространенной. Для сравнения использовали степень выщелоченности и оподзоленности, гранулометрический состав, мощность гумусового горизонта, степень гумусированности, условия увлажнения и эродированность. Структура почвенного покрова характеризуется сочетанием пятнистостей и мелкоконтурных элементарных ареалов (ЭПА). Состав элементарных почвенных структур (ЭПС) варьирует в зависимости от доли участия сопутствующих компонентов. Фоновые почвы во всех комбинациях - агрочерноземы глинисто-иллювиальные маломощные. Им везде сопутствуют агрочерноземы криогенно-мицеллярные. Третьей составляющей в трехкомпонентных комбинациях выступают агрочерноземы глинисто-иллювиальные мощные и глинисто-иллювиальные оподзоленные среднемощные. Показано, что контрастность ЭПС слабая, но в целом сочетание среднеконтрастное (балл контрастности по шкале Фридланда - 1,5). Наибольшие различия почвы опытного участка имеют по степени выщелоченности, мощности гумусового горизонта и эродированности. По сумме обменных оснований все почвы принадлежат к одной группе. Наибольшей контрастностью отличается агрочернозем глинисто-иллювиальный гидрометаморфизованный, формирующийся в широкой ложбине, в условиях повышенного увлажнения и аккумуляции почвенных частиц, переносимых временными водотоками. Таким образом, наибольший вклад в усиление контрастности вносит неодинаковая подверженность почв эрозионным процессам, что необходимо учитывать при землеустройстве территории, разработке систем земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Кроме того, карта СПП опытного поля рекомендуется к использованию как картографическая основа для агрохимического обследования и последующего дробного внесения удобрений.

Агроландшафт, структура почвенного покрова, почвенная карта, агрочерноземы, неоднородность почвенного покрова, контрастность

Короткий адрес: https://sciup.org/140254816

IDR: 140254816 | УДК: 631.47 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-6-33-38

Текст научной статьи Оценка комплексности почвенного покрова агроландшафта Красноярской лесостепи

Tatyana N. Demyanenko

Krasnoyarsk State Agrarian University, Associate Professor at the Department of Soil Science and

Agrochemistry, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Krasnoyarsk, Russia

Natalia L. Kurachenko

Krasnoyarsk State Agrarian University, Professor at the Department of Soil Science and Agrochemistry,

Alena A. Kolesnik

Krasnoyarsk State Agrarian University, Teaching Master at the Department of Soil Science and Agrochemistry, Krasnoyarsk, Russia

COMPLEXITY ASSESSMENT OF THE SOIL COVERSOF THE KRASNOYARSK FOREST-STEPPE AGROLANDSCAPE

The purpose of the work is to map and analyze the structure of the soil cover of the agricultural landscape in the Krasnoyarsk forest-steppe for the typification of its elementary elements in the formation of a regional information and reference system for the optimization of agriculture. The studies were carried out in the central part of the Krasnoyarsk forest-steppe (56°25"N and 92°53'E) on a plowed area with a total area of 9 hectares. The map of soil covers structure was plotted by means of GIS MapInfo Professional. The heterogeneity of the soil cover of the site was assessed by the magnitude of the contrast, which was calculated by comparing the agronomic and production properties of each soil with the most common one. For comparison, we used the degree of leaching and podzolization, particle size distribution, thickness of the humus horizon, degree of humus content, moisture conditions and erosion. The structure of the soil cover is characterized by a combination of spotting and small-contour elementary areas (ESA). The composition of elementary soil structures (ESS) varies depending on the proportion of the accompanying components. The background soils in all combinations are clayey-illuvial agrochernozems, shallow. They are everywhere accompanied by cryogenic-micellar agrochernozems. The third component in three-component combinations is represented by thick clay-illuvial agrochernozems and medium-thick clay-illuvial podzolized agro-chernozems. It was shown that the ESS contrast is weak, but in general the combination is medium contrast (the contrast score on the Friedland scale is 1.5). The greatest differences between the soils of the experimental site are in the degree of leaching, the thickness of the humus horizon and erosion. According to the sum of exchange bases, all soils belong to the same group. The most contrasting is the clayey-illuvial hydrometamorphosed agrochernozem, which forms in a wide hollow under conditions of increased moisture and accumulation of soil particles carried by temporary watercourses. Thus, the greatest contribution to the enhancement of contrast is made by the unequal susceptibility of soils to erosion processes, which must be taken into account when land managing the territory, developing farming systems and technologies for the cultivation of agricultural crops. In addition, the soil cover structure (SCS) map of the experimental field is recommended for use as a cartographic basis for agrochemical survey and subsequent fractional fertilization.

Введение. Выявление и оценка основных классификационных единиц почвенного покрова конкретной территории – необходимое звено разработки и проектирования адаптивноландшафтных систем земледелия [1]. Элементарные почвенные ареалы (ЭПА) и элементарные почвенные структуры (ЭПС), являясь основой выделения элементарных ареалов агро- ландшафта, выступают главным фактором дифференциации территории при использовании элементов системы. Сбор сведений о закономерностях структуры почвенного покрова конкретных землепользований необходим для формирования региональных и локальных систем геоинформационного обеспечения адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Для земледельческой территории Красноярского края данный вопрос остается чрезвычайно актуальным [2–4].

Цель исследования. Картографирование и анализ структуры почвенного покрова агроландшафта в Красноярской лесостепи для типизации ЭПА и ЭПС при формировании региональной информационно-справочной системы оптимизации земледелия.

Объекты и методы исследования. Объект исследования – почвенный покров опытного поля, предназначенного для изучения отдельных элементов точного земледелия и ресурсосберегающих технологий [5]. Поле общей площадью 9 га расположено на территории учхоза «Миндерлинское» Красноярского ГАУ, землепользование которого находится в центральной части Красноярской лесостепи (56°25’N и 92°53’E.). Участок расположен на пологом приводораздельном юго-восточном склоне (общий уклон 0,5–1°), с выраженным бугристо-западинным микрорельефом, характерным для Красноярской лесостепи. Климат территории семигумидный и очень континентальный. Коэффициент увлажнения составляет 0,81, гидротермический коэффициент 1,29. Период активной вегетации – 108 дней [6].

Почвенное обследование проводилось методом дешифровочных ключей [7]. Опорные разрезы ориентировали к определенному типу фотоизображения и закладывали на типичных формах рельефа. Использовали спутниковую фотографию картографического online-сервиса «Яндекс. Карты», сделанную в ранневесенний период. Для определения классификационной принадлежности почв применена «Классификация и диагностика почв России» [8]. Подробная морфогенетическая характеристика исследуемых почв приведена авторами в [9]. Векторный слой карты структуры почвенного покрова отрисован средствами ГИС MapInfo Professional. Неоднородность почвенного покрова участка оценивали по величине контрастности, которую рассчитывали, используя обобщенный опыт В.М. Фридланда [9], сравнивая агрономические и производственные свойства каждой из обнаруженных почв с наиболее распространенной.

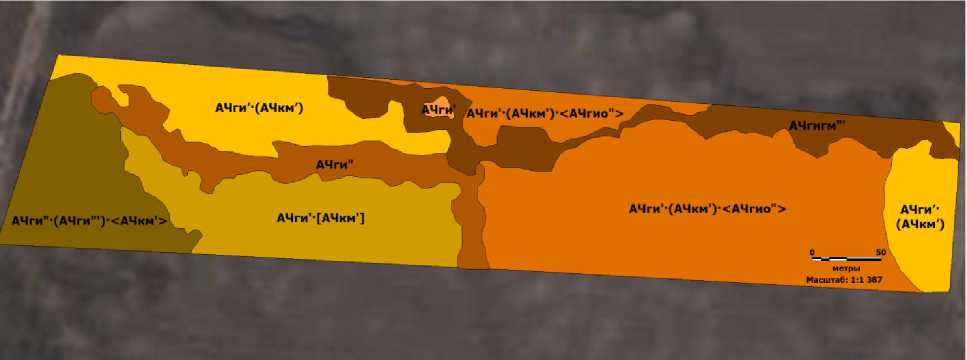

Результаты исследования и их обсуждение. Почвенный покров опытного поля в рамках современной классификации не является однородным уже в пределах типа и представлен агрочерноземами (подтип – криогенно-мицеляр-ные) и агрочерноземами глинисто-иллювиальными (подтипы: типичный, оподзоленный, гид-рометаморфизованный). Причем только три из выделенных почвенных контуров представляют собой мелкоконтурные элементарные ареалы (ЭПА) (рис.).

Структура почвенного покрова опытного поля

Обозначения на рисунке: АЧгигм”’ – агрочернозем глинисто-иллювиальный гидрометамор-физованный мощный; АЧги’ – агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный маломощный; АЧги’’ – агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный среднемощный; АЧги’ · (АЧкм’) – пят- нистость агрочернозема глинисто-иллювиального типичного маломощного с агрочерноземами криогенно-мицелярными карбонатными среднемелкими (от 25 до 50 %); АЧги’ · [АЧкм’] – пятнистость агрочернозема глинисто-иллювиального типичного маломощного с агрочерноземом крио- генно-мицеллярным карбонатным среднемелким (10–25 %); АЧги’ · (АЧкм’) · <АЧгио”> – пятнистость агрочернозема глинисто-иллювиального маломощного с криогенно-мицеллярными карбонатными среднемелкими (25–50 %) и глинистоиллювиальными оподзоленными среднемощными (до 10 %); АЧги” · (АЧги’”) · <АЧкм’> – пятнистость агрочернозема глинисто-иллювиального типичного среднемощного с глинисто-иллювиальными типичными мощными (25–50 %) и крио-генно-мицелярными маломощными (до 10 %).

Остальные контуры – это элементарные почвенные структуры (ЭПС), состав которых варьирует в основном от доли участия сопутствующих компонентов. Фоновые почвы во всех комбинациях – агрочерноземы глинисто-иллювиальные маломощные, доминирующие на участке. Им везде сопутствуют агрочерноземы

Группировка почв опытного поля по агрономическим

Таблица 1

и производственным показателям

|

Признак |

Степень выраженности |

Индекс почв |

|

|

Выщелоченность от карбонатов |

– слабооподзоленные |

АЧгио” |

|

|

I – выщелоченные |

АЧги’; АЧги”; АЧги’”; АЧгигм”’ |

||

|

II – карбонатные |

АЧкм’ |

||

|

Гранулометрический состав |

– тяжелосуглинистые |

АЧгигм”’ |

|

|

I – легкоглинистые |

АЧги’; АЧги”; АЧгио”; АЧги’”; АЧкм’ |

||

|

Мощность гумусового горизонта |

– маломощные (30–50 см) |

АЧги’; АЧкм’ |

|

|

I – среднемощные (50–80 см) |

АЧги”; АЧгио” |

||

|

II – мощные (> 80 см) |

АЧги’”; АЧгигм”’ |

||

|

Степень гумусированности |

– сильногумусированные (5–8 %) |

АЧкм’ |

|

|

I – тучные (> 8 %) |

АЧги’; АЧги”; АЧгио”; АЧгигм”’ |

||

|

Увлажнение |

– нормально увлажненные |

АЧги’; АЧги”; АЧгио”; АЧги’” |

|

|

I – слабопереувлажненные |

АЧгигм”’ |

||

|

Эродированность |

– неэродированные |

АЧги’; АЧги”; АЧгио”; АЧги’”; АЧкм’ |

|

|

I – слабоэродированные |

|||

|

II – среднеэродированные |

|||

|

V – намытые |

АЧгигм”’ |

||

Контрастность каждой почвы рассчитывали, противопоставляя ее доминирующей – агрочернозему глинисто-иллювиальному маломощному, контрастность которого принята за единицу. Суммарный балл подсчитан в соответствии с долей площади, занимаемой каждой почвой, деленной на 100. Доля доминирующей почвы при этом не учитывалась. Площадь компонентов ЭПС рассчитана в соответствии с процентом их участия в комбинации. Так как большинство выделенных ареалов представлены поч- криогенно-мицелярные. Третьей составляющей в трехкомпонентных ЭПС выступают агрочерноземы глинисто-иллювиальные мощные и глинисто-иллювиальные оподзоленные среднемощные. Преобладающий признак дифференциации почвенного покрова поля для определения подкласса комбинации – выщелоченность от карбонатов. Таким образом, СПП поля представляет собой пятнистости выщелачивания.

Для оценки неоднородности компонентов почвенного покрова использовали степень вы-щелоченности и оподзоленности, гранулометрический состав, мощность гумусового горизон- та, степень гумусированности, нения и эродированности. В этими свойствами все почвы группы (табл. 1).

условия увлаж-соответствии с объединены в

венными комбинациями, мы не посчитали возможным использовать при оценке неоднородности их геометрические характеристики.

Итак, наибольшие различия почвы опытного участка имеют по степени выщелоченности, мощности гумусового горизонта и эродированно-сти. По сумме обменных оснований все почвы принадлежат к одной группе. Наибольшей контрастностью отличается агрочернозем глинистоиллювиальный гидрометаморфизованный (табл. 2), формирующийся в широкой ложбине, в условиях повышенного увлажнения и аккумуляции почвенных частиц, переносимых сюда временными водотоками. Контрастность остальных почв незначительна. Суммарный балл контрастности составляет 1,5, что по шкале В.М. Фрид-ланда характеризует почвенный покров как среднеконтрастный, когда почвы принадлежат к разным агропроизводственным группам (но к одной мелиоративной группе), причем различия почв требуют различий в принципах ведения хозяйства. В данном случае это обязательные почвозащитные технологии обработки на участке, подверженном намыву и прилегающей водосборной территории.

Контрастность почвенного покрова опытного поля

Таблица 2

|

Индекс почвы |

Площадь, га |

Процент от общей площади |

Степень контрастности |

|

|

относительно преобладающей почвы |

с учетом площади |

|||

|

АЧги' |

3,80 |

42,9 |

Не учитывалась |

|

|

АЧкм' |

2,15 |

24,3 |

2 |

49 |

|

АЧгио" |

0,34 |

3,8 |

2 |

8 |

|

АЧги" |

1,29 |

14,5 |

1 |

15 |

|

АЧги"' |

0,39 |

4,4 |

2 |

9 |

|

АЧгигм”’ |

0,90 |

10,1 |

7 |

71 |

Заключение. Структура почвенного покрова в пределах ключевого участка является пятнистостью выщелачивания, представленной чередованием ЭПА и двух и трех-компонентных ЭПС. Фоновые почвы во всех комбинациях – агрочерноземы глинисто-иллювиальные маломощные, доминирующие на участке. Им везде сопутствуют агрочерноземы криогенномицеллярные. Третьей составляющей в трехкомпонентных комбинациях выступают агрочерноземы глинисто-иллювиальные мощные и глинисто-иллювиальные оподзоленные среднемощные. Главный фактор дифференциации СПП – топографо-флювиальный. Контрастность внутри ЭПС слабая, но в целом СПП среднеконтрастная. Наибольший вклад в усиление контрастности вносит неодинаковая подверженность почв эрозионным процессам, что необходимо учитывать при землеустройстве территории, при разработке систем земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Карта СПП опытного поля рекомендуется к использованию в том числе как картографическая основа для агрохимического обследования и последующего дробного внесения удобрений.

Список литературы Оценка комплексности почвенного покрова агроландшафта Красноярской лесостепи

- Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий: метод. руководство. М.: Росинформагротех, 2005. 794 с.

- Едимеичев Ю.Ф., Романов В.Н., Шпедт А.А. и др. Эколого-ландшафтные основы формирования систем земледелия / Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2016. 162 с.

- Ерунова М.Г., Шпедт А.А., Якубайлик О.Э. и др. Геопространственная база данных цифровизации системы земледелия Красноярского края // Достижения науки и техники АПК. 2019. Т. 33, № 7. С. 56-61.

- Чупрова В.В., Горбунова Ю.В., Демьяненко Т.Н. и др. Использование катенарных особенностей агроландшафта для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия в лесостепной зоне Средней Сибири // Вестник КрасГАУ. 2019. № 3. С. 45-50.

- Ивченко В.К., Михайлова З.И., Ильченко И.О. и др. Роль энергосберегающих приемов основной обработки почвы в формировании массы 1 000 зерен яровой пшеницы на черноземе выщелоченном Красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ. 2019. № 8. С. 24-31.

- Архив погоды в Сухобузимском. URL: https://rp5.ru.

- Сорокина Н.П. Методология составления крупномасштабных агроэкологически ориентированных почвенных карт / Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН. М., 2006. 159 с.

- Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И. и др. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Кураченко Н.Л., Демьяненко Т.Н., Колесник А.А. Современное состояние плодородия агрочерноземов Красноярской лесостепи как основа рационального землепользования // Вестник КрасГАУ. 2021. № 5. С. 28-36.

- Фридланд В.М. Структура почвенного покрова. М.: Мысль, 1972. 416 с.