Оценка метаболического статуса организма при скелетной травме

Автор: Стогов Максим Валерьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Предложены биохимические методы оценки ключевых путей метаболизма (формирующих метаболический статус) у пациентов травматологического профиля в посттравматический период и в динамике лечения.

Биохимия крови, скелетная травма

Короткий адрес: https://sciup.org/142121216

IDR: 142121216 | УДК: [612.015+577.1]:616.71-001

Текст научной статьи Оценка метаболического статуса организма при скелетной травме

В настоящее время лабораторной оценке метаболических изменений при скелетной травме посвящен ряд работ [1, 4, 5]. В качестве оценочных критериев предлагаются классические биохимические тесты: определение в сыворотке крови ферментативной активности щелочной фосфатазы, общего и ионизированного кальция, неорганического фосфата. Определение в крови продуктов деградации межклеточного матрикса соединительной ткани – уроновых и сиаловых кислот, оксипролина, кальцитонина также является значимым в оценке репаративного остеогенеза. Однако данные показатели в той или иной мере отражают только процесс костной регенерации, тогда как для оценки тяжести перелома необходимо определять реакцию целостного организма как на травматический шок, так и на течение восстановительного процесса. В связи с этим все лабораторные показатели, используемые для оценки тяжести скелетной травмы, мы разделили на две группы: 1) специфические, изменения которых связаны с активацией репаративных процессов в тканях зоны перелома; 2) неспецифические (системные), изменения которых вызваны ответными реакциями на уровне целостного организма и находятся под действием системных факторов (таких как гормоны), а значит не зависят от типа перелома. Изменения таких показателей сыворотки крови отражают общую реакцию организма на травму и формируют метаболический статус пациента. Цель настоящего исследования – выявление наиболее значимых показателей, характеризующих состояние основных путей обмена (белковый, углеводный, липидный) у пациентов травматологического профиля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено биохимическое исследование сыворотки крови 118 пациентов, которые в зависимости от типа травмы были разбиты на три группы. Первую составили пациенты с закрытыми изолированными переломами костей голени (n=77), вторую – пациенты с множественными и сочетанными переломами (n=29), третью с открытыми переломами костей голени (n=10). Все пациенты были пролечены с помощью метода Илиза- рова. Забор крови осуществляли при поступлении в клинику и в конце лечения.

В сыворотке крови определяли концентрацию лактата (МК), общего белка, альбуминов, мочевины, липидных фракций. В плазме крови находили содержание веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНСММ). Концентрацию общего белка и лактата определяли на биохимическом фотометре Stat Fax® 1904 Plus (США) с использовани- ем наборов реагентов фирмы Vital Diagnostic (Санкт-Петербург). Альбумины сыворотки крови определяли с применением наборов реактивов фирмы «Агат», мочевину – уреазным методом наборами фирмы «Laсhema» (Чехия), ВНСММ по методу Малаховой [6]. Среди ВНСММ рассчитывали процент продуктов катаболического распада. Концентрацию общего холестерина (ХЛ), триглицеридов (ТГ) определяли с использованием наборов фирмы “Vital Diagnostic”(Россия), общих ли- пидов (ОЛ) реактивами “La сhema” (Чехия).

Статистический анализ включал определение достоверных отличий числа (процента) пациентов с повышенными (или сниженными) значениями определяемого показателя между двумя группами обследованных пациентов, для чего рассчитывали критерий χ2 для таблицы сопряженности 2×2 с поправкой Йейтса [2]. Различия считали достоверными при уровне значимости p≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

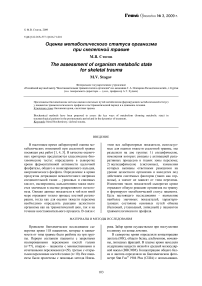

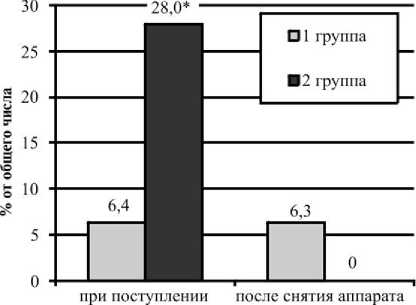

В качестве лабораторных методов оценки общего метаболического статуса обычно используются биохимические показатели, характеризующие основные пути обмена: белкового, углеводного и липидного. Из всего множества критериев для оценки белкового обмена у пациентов в посттравматический период, в период лечения и реабилитации, на наш взгляд, является определение общего белка сыворотки крови. Проведенные нами наблюдения выявили, что частота встречаемости гипопротеинемии и гипоальбуминемии у пациентов с множественной и сочетанной травмой при поступлении в клинику была статистически значимо выше, чем при изолированном переломе и составила 28,0 % против 6,4 % соответственно (рис. 1, а). В ходе лечения происходило восстановление уровня общего белка сыворотки крови, что является благоприятным признаком. На момент снятия аппарата случаев гипопротеинемии не наблюдалось. Аналогичная закономерность проявлялась и для альбумина (рис. 1, б). Рост концентрации мочевины сыворотки крови у пациентов обеих групп наблюдались в единичных случаях (3 % и 8 % соответственно для 1 и 2 групп).

Следующими показателями, применяемыми для оценки метаболического статуса организма, являются молочная кислота (лактат) и вещества низкой и средней молекулярной массы (ВНСММ) плазмы крови. Использование этих тестов для оценки тяжести травмы при поступлении пациентов в клинику, однако, не имеет существенного значения. Так, зависимости между тяжестью травмы и ростом уровня лактата в сыворотке крови нами не обнаруживалось. При поступлении пациентов с изолированными переломами гиперлактатемия наблюдалась в 65,3 % случаев, при множественных и сочетанных - ее частота составляла 78,6 %, при открытых травмах – 75,0 %. Количество же пациентов с высоким уровнем ВНСММ в плазме крови во всех группах не превышала 1/3 от числа всех обследованных. Однако диагностическая ценность определения ВНСММ значительно повышается, если среди ВНСММ рассчитывать процент продуктов катаболического распада. В данном случае между этим расчетным показателем и тяжестью травмы обнаруживается определенная закономерность. Так, если повышенное содержание продуктов катаболизма среди ВНСММ при изолированных переломах отмечалось у 30,0 % пациентов поступавших на лечение, то при сочетанных, множественных и открытых переломах эта цифра составляла 81,6 %. Таким образом, определение среди ВНСММ доли продуктов катаболического распада является значимым в оценке тяжести скелетной травмы, и свидетельствует о значительных метаболических расстройствах с преобладанием реакций распада.

а б

Рис. 1. Частота гипопротеинемии (а) и гипоальбуминемии (б) у травматологических пациентов при поступлении в клинику и после лечения: * - различия между группами достоверны при уровне значимости р<0,05

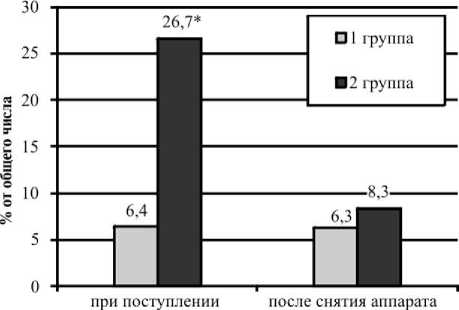

Определение уровня лактата сыворотки крови может быть использовано в качестве критериев оценки для лабораторного мониторинга за процессом лечения и реабилитации травматологических больных. Снижение лактата сыворотки крови в ходе лечения в целом является благоприятным признаком. Подтверждение этого - поразительное сходство динамики изменения концентрации лактата в сыворотке крови пациентов с различным типом травмы (рис. 2).

Рис. 2. Концентрация молочной кислоты (ммоль/л) в сыворотке крови пациентов с различными типами переломов в ходе лечения методом Илизарова: по оси абсцисс: 1 – 3-е сутки фиксации; 2 – 14-е сутки фиксации; 3 – 30-е сутки фиксации; 4 – снятие аппарата

Определение уровня лактата в сыворотке крови может также являться хорошим тестом в оценке эффективности различных методов интенсивной терапии, используемых при лечении травматологических больных. Так, изучая динамику уровня лактата, нами была доказана эффективность применения метода гипербарической оксигенации (ГБО) при лечении закрытых переломов костей голени (табл. 1).

Таблица 1

Концентрация молочной кислоты у пациентов с закрытыми переломами костей голени в динамике лечения по методу Илизарова

|

Группа с ГБО |

Группа без ГБО |

|

|

Норма |

1,90±0,33 |

1,90±0,33 |

|

До начала сеансов ГБО |

3,53±0,29* |

3,53±0,29* |

|

После сеансов ГБО |

2,60±0,30 |

3,13±0,56* |

|

После снятия аппарата |

2,70±0,49 |

3,21±0,27* |

Примечание: * - достоверные различия с нормой при уровне значимости p<0,05.

Совершенно иная диагностическая ценность принадлежит биохимическим показателям, характеризующим липидный обмен. Принято считать, что изменения липидного обмена в посттравматический период играют одну из ключевых ролей в патогенезе жировой эмболии [3], а значит показатели обмена липидов могут быть использованы для прогнозирования и диагностики данного осложнения. Тем не менее, единого мнения о клинической значимости показателей липидного обмена сыворотки крови в лабораторных исследованиях травматологических больных не сложилось, т.к. существует много противоречивых данных об особенностях обмена липидов в посттравматический период. Такие расхождения связаны с различными методами лечения травм, неоднородностью исследуемых групп пациентов по возрасту и полу.

Большой клинический материал позволил нам проанализировать особенности возрастных и половых изменений липидов сыворотки крови у пациентов с закрытыми переломами костей голени в динамике лечения методом Илизарова. Во всех возрастных группах (20-29, 30-39, 40-49, 50-60 лет) мы наблюдали снижение уровня общего холестерина и триглицеридов. Суммарное же содержание общих липидов в ходе лечения относительно нормы не изменялось. В изучаемых возрастных группах не было зафиксировано и половых отличий показателей липидного обмена при травмах.

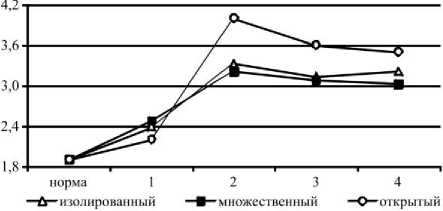

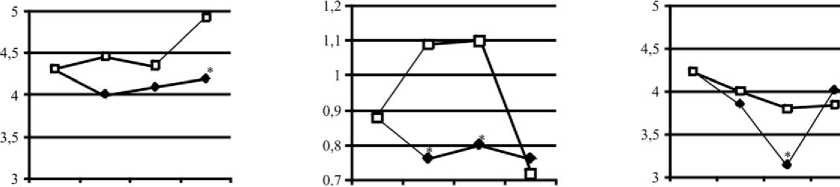

Хотя нами и отмечены некоторые изменения липидного спектра сыворотки крови у пациентов в зависимости от тяжести травмы (рис. 3), с частотой выявления жировых глобул в моче это никак не коррелировало. Таким образом, несомненным остается только то, что у пациентов со скелетной травмой развивается посттравматическая дислипидемия, исходом которой может стать жировая эмболия. Однако использование показателей липидного обмена сыворотки крови для выявления и диагностики данного осложнения имеет небольшую клиническую ценность.

Ценность других биохимических показателей, используемых в клинической практике (мочевина, билирубин, креатинин, мочевая кислота), для лабораторной оценки тяжести травмы, мониторинга периода лечения и реабилитации незначительна.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

общие липиды, г/л триглицериды, ммоль/л общий холестерин, ммоль/л

♦ - изолированная травма; □ - сочетанная травма

Рис. 3. Липиды сыворотки крови у пациентов с изолированной и сочетанной черепно-мозговой травмой в динамике лечения методом Илизарова: по оси абсцисс: 1 – норма; 2 – 3-и сутки фиксации; 3 – 14-е сутки фиксации; 4 – 30-е сутки фиксации; * - достоверные различия между группами при уровне значимости p<0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, из рассмотренных биохимических показателей, применяемых для оценки метаболического статуса травматологических пациентов, можно выделить те качественные изменения, которые не зависят от тяжести травмы (лактат, ВНСММ плазмы), и те, увеличение которых с наибольшей частотой встречаются у пациентов с осложненной травмой (общий белок, процент продуктов катаболизма ВНСММ).

Удобство использования последних для оценки тяжести травматического повреждения несомненно, т.к. на нарушение метаболизма указывает элементарное увеличение показателя относительно установленной нормы, что упрощает интерпретацию данных. Первые же показатели позволяют оценивать метаболический статус пациентов в процессе лечения и реабилитации.