Оценка миграционной ситуации на Дальнем Востоке России: 1991 - 2016 гг.

Автор: Мотрич Е.Л.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Воспроизводство населения

Статья в выпуске: 2 (204), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются изменения в численности населения в Дальневосточном федеральном округе за 1991-2015 гг, и более подробно за 2011 -2015 гг. Описаны факторы, обусловившие отток населения за пределы Дальнего Востока. Представлен анализ структуры миграционных потоков в субъектах Дальнего Востока. Проанализированы роль и значение в изменении численности населения Дальневосточного региона внутрирегиональных миграционных потоков, миграционного взаимодействия с федеральными округами России и внешней миграции (странами СНГ и дальнего зарубежья). Одновременно подчеркнуто, что Дальний Восток является не конкурентоспособным относительно других федеральных округов, что подтверждается миграционным оттоком населения. Основной тренд в миграционных процессах, как проиллюстрировано в статье, ориентирован в Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Показаны миграционные связи между субъектами Дальнего Востока.

Население, субъект, миграция, качество жизни, закрепление населения на территории, Россия, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/143182188

IDR: 143182188

Текст научной статьи Оценка миграционной ситуации на Дальнем Востоке России: 1991 - 2016 гг.

Среди многочисленных факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие страны (региона), особую роль играет демографическая ситуация, дающая представление о реальных возможностях региона обеспечивать такой тип воспроизводства населения, который способствовал бы формированию населения с устойчивой положительной динамикой, обеспечивающей позитивную возрастную структуру населения, необходимую для поддержания и роста социально-экономического развития региона.

10 мая 2006 г. В.В. Путин в президентском послании Федеральному собранию обозначил демографический кризис как самую острую проблему современной России. Указом Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025

года» введен ключевой программный документ. Совершенствование демографической политики Российской Федерации утверждено Указом Президента от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». На Восточном экономическом форуме, состоявшемся во Владивостоке в сентябре 2015 г., было подчеркнуто, что основу и силу экономики Дальневосточного региона будут составлять не огромные территории, не ресурсы. Основу будут составлять люди.

Современная демографическая ситуация на Дальнем Востоке России

Численность населения на Дальнем Востоке на 01.01.2017 г. составила 6184,5 тыс. чел. (ниже уровня 1974 г., когда в регионе было зарегистрировано 6300,0 млн чел.), из которых 4680,1 тыс. чел – городское население (75,7%), 150,4 – сельское (24,3%) [6].

Преобладающая часть населения Дальнего Востока сосредоточена в его южных субъектах, занимающих 23,3% территории региона. Преимущественное сосредоточение населения на юге региона обусловлено наиболее благоприятными условиями в природном и экономико-географическом отношении. Так, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области (ЕАО), занимая 21,9% территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), на начало 2017 г. вмещали в себя 68,3% населения (4222,4 тыс. чел.) округа, в том числе в Приморском крае сосредоточено 31,1% населения всего округа, в Хабаровском крае – 21,5%, в Амурской области – 13,0% и в ЕАО – 2,7%.

В кратчайший период, последовавший за катастрофическим распадом СССР, для Дальнего Востока характерной стала нисходящая демографическая динамика, обусловленная стремительным оттоком населения за пределы Дальнего Востока и дополнившаяся с 1993 г. естественной убылью. За период 1991 г. (года максимальной численности населения на Дальнем Востоке – 8,1 млн. чел.) – 2016 г. регион потерял 1,9 млн. чел. (23,5% своего населения – более чем каждого пятого жителя!), в том числе в миграционном потоке 1,7 млн. чел. (89,5%) и 0,2 млн. чел. (10,5%) за счет отрицательного сальдо естественного движения. В России в целом численность населения за этот период уменьшилась на 1,0%. После Всероссийской переписи 2010 г. убыль населения продолжалась только в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах [5].

Дальневосточный федеральный округ остается лидером по сокращению численности населения (табл. 1). Такой характер демографического развития Дальнего Востока явился причиной снижения его доли в общей численности населения России: в 1991 г. 5,4%, на 01.01.2017 г. – 4,2%. На всем Дальнем Востоке, превышающем площадь Европы, проживает вдвое меньше (50,3%) жителей, чем в Москве.

Численность населения сократилась во всех субъектах Дальнего Востока. Результат – происходит разрушение демографического потенциала, сохраняется ситуация демографической неустойчивости и на демографической карте регион продолжает быть аутсайдером. Республика Саха (Якутия) с 1991 г. и до начала 2017 г. потеряла практически каждого восьмого своего жителя,

Таблица 1

|

Субъекты ДФО |

01.01.1991 г. |

01.01.2017 г. |

Абсолютный при-рост(+), убыль(-) |

2017 г. в % к 1991 г. |

|

Дальний Восток |

8056,6/100,0 |

6184,5/100,0 |

-1 872,1 |

76,8 |

|

Республика Саха (Якутия) |

1 108,6/13,8 |

962,8/15,6 |

-145,8 |

86,8 |

|

Камчатский край |

472,8/5,9 |

314,7/5,1 |

-158,1 |

66,6 |

|

Приморский край |

2 299,6/28,5 |

1924,6/31,1 |

-375,0 |

83,7 |

|

Хабаровский край |

1 619,7/20,1 |

1334,2/21,6 |

-285,5 |

82,4 |

|

Амурская область |

1 073,7/13,3 |

801,8/13,0 |

-271,9 |

74,7 |

|

Магаданская область |

384,5/4,8 |

145,5/2,3 |

-239,0 |

37,8 |

|

Сахалинская область |

717,5/8,9 |

487,0/7,9 |

-230,5 |

67,9 |

|

Чукотский АО |

149,2/1,9 |

49,7/0,8 |

-99,5 |

33,3 |

|

Еврейская АО |

231,0/2,8 |

164,2/2,6 |

-66,8 |

71,1 |

Примечание: * – в числителе – численность населения, тыс. чел.; в знаменателе – удельный вес, %. Источники: [11,. c. 13; 6]

Численность населения в субъектах Дальнего Востока, тыс. чел.*

Приморский и Хабаровский края – шестого (хотя их доля в общей численности населения Дальневосточного федерального округа к 2017 г. несколько увеличилась), Еврейская автономная и Амурская области – четвертого, Камчатский край и Сахалинская область – третьего, Магаданская область и Чукотский АО – почти каждого второго.

Миграция населения

Миграция населения для всех субъектов Дальнего Востока России выполняла стратегическую роль в решении региональных социально-демографических проблем формирования населен- ческого потенциала. Но в период 1990-х годов трансформационные процессы в социально-экономическом развитии определяли колебания в объемах миграционных потоков, имея нисходящую тенденцию. Миграция стала лидирующим фактором в сокращении численности населения, ухудшая демографическую обстановку [Ивлев, Галичанин, 1998, 3, с. 10-12]. В 2001-2016 гг. среднегодовой показатель миграционного оттока значительно уменьшился относительно начала 1990-х гг., несколько трансформировалась его роль благодаря положительному естественному приросту (табл. 2).

Таблица 2

|

Годы |

Изменение численности населения |

Естественный прирост(+), убыль(-) |

Миграционный прирост (+), убыль(-) |

|

1991-1995 |

-704 |

+14,7 |

-718,7 |

|

1996-2000 |

-528 |

-74,7 |

-453,3 |

|

2001-2005 |

-285 |

-112,8 |

-172,2 |

|

2006-2010 |

-263 |

-35,7 |

-227,3 |

|

2011 |

-19,1 |

-1,3 |

-17,8 |

|

2012 |

-14,4 |

+5,5 |

-19,9 |

|

2013 |

-24,8 |

+8,2 |

-33,0 |

|

2014 |

-15,3 |

+9,3 |

-24,6 |

|

2015 |

-15,6 |

+9,1 |

-24,7 |

|

2016 |

0,0 |

+5,4 |

-5,4 |

Источники: [1; 2].

Изменение численности населения Дальнего Востока, тыс. чел.

На прошедшем Втором экономическом форуме во Владивостоке (2–4 сентября 2016 г.) отмечалось, что в последние годы на Дальнем Востоке наметилась тенденция улучшения демографической ситуации, в частности, изменилась ситуация с миграционным сальдо в лучшую сторону. В целом действительно с этим нельзя не согласиться: отрицательное сальдо миграции уменьшилось с 32,2 тыс. чел в 2001 г. до 24,7 тыс. чел. в 2015 г. (-23,2%). Но стоит заметить, что это улучшение не было плавным и стабильным. Например, в 2011 г. в результате миграционного обмена Дальний Восток потерял 17,8 тыс. чел., а в 2013 г. этот показатель увеличился на 85,4% и достиг 33,0 тыс. чел. Если сравнивать 2015 г. с 2013 г., то действительно отток сократился на четверть (-25,2%), но не в три раза как прозвучало в выступлениях на втором Дальневосточном экономическом Форуме. Утверждение об улучшении ситуации в мигра- ционных потоках не должно никого успокаивать. Отрицательное значение миграционного сальдо в 2015 г. превысило аналогичный показатель 2011 г. на 38,8%. В 2016 г. объем миграционного оттока оказался равным естественному приросту населения. Такого не было в истории Дальнего Востока с 1991 г. Для демографической ситуации в регионе – это положительный эффект. Но сможет ли он продлиться и при каких условиях? Какое влияние могут оказать изменения трендов миграционного движения населения?

Для Дальневосточного федерального округа характерны все тренды миграционных потоков: внутрирегиональные, межрегиональные (с федеральными округами и их субъектами) и внешние (со странами СНГ и Балтии и дальним зарубежьем).

Внутрирегиональные миграции, по существу, не влияют на общую численность населения в регионе, поскольку количество населения одних субъектов может увеличиваться или уменьшаться за счет других; основная масса перемещений населения во внутрирегиональной миграции связана с переездом на постоянное место жительства внутри Дальнего Востока. Следует заметить, что повысилась миграционная активность населения внутри региона. В этом потоке население преимущественно движется из села в город. Масштаб внутрирегионального движения населения увеличился за 2011-2015 гг. на 19,7% (в 2011 г. во вну- трирегиональном движении участвовало 106,8 тыс. чел., в 2015 г. – 127,8 тыс. чел.). Во внутрирегиональном движении наибольшую активность проявляют жители Приморского и Хабаровского краев и Республики Саха (Якутия). На их долю в общем региональном потоке в 2011 г. приходилось 69,5% (74,1 тыс. чел.), в 2015 г. – 72,5% (92,7 тыс. чел.) (табл. 3). Но эти территории, тем не менее, не имели миграционного прироста за исследуемый промежуток времени, поскольку теряли свое население в межрегиональном движении.

Таблица 3

Внутрирегиональные потоки населения в субъектах Дальнего Востока; тыс. чел.

|

Субъекты Дальнего Востока (рост +, уменьшение -) |

2011 г. |

2015 г. |

2015 г. в % к 2011 г. |

|

Дальний Восток |

106,8 |

127,8 |

+19,7 |

|

Республика Саха (Якутия) |

18,1 |

23,3 |

+28,7 |

|

Камчатский край |

2,2 |

3.3 |

+50,0 |

|

Приморский край |

36,5 |

45,1 |

+23,6 |

|

Хабаровский край |

19,5 |

24,3 |

+24,6 |

|

Амурская область |

16,8 |

17,3 |

+3,0 |

|

Магаданская область |

2,6 |

1,7 |

-34,6 |

|

Сахалинская область |

8,0 |

10,0 |

+25,0 |

|

Чукотский АО |

0,6 |

0,8 |

+33,3 |

|

Еврейская АО |

2,5 |

2,0 |

-20,0 |

Источники: [13; 14].

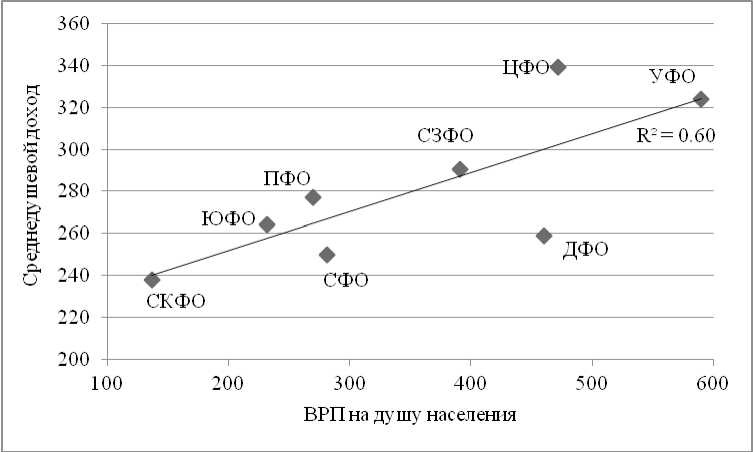

В миграционном обмене населением с регионами России Дальний Восток остается в постоянном проигрыше и изменить эту негативную ситуацию не просто в условиях социально-экономического неравенства. Существует довольно тесная прямая корреляция между ВРП на душу населения и среднедушевым доходом. По среднедушевому доходу в текущих ценах регион превосходит соответствующий среднероссийский показатель. По скорректированному среднедушевому доходу, на который, так или иначе, ориентируется население при миграции из региона, дальневосточные регионы существенно отстают от целого ряда субъектов Федерации1, расположенных в западной части страны и являющихся центрами притяжения для населения с Дальнего Востока. Оценка показала, что по сравнению с другими федеральными округами для дальневосточного региона существует серьезный «разрыв» между общим развитием экономики и доходами населения. Ввиду особенностей распределения доходов, ВРП на душу населения региона превышает скорректированный среднедушевой доход почти в два раза (рис.1).

Расположение Дальнего Востока «под линией тренда» и на значительном от него расстоянии является подтверждением слабой корреляции между доходами населения и развитием экономики, темпы роста которой за последнее время превышали среднероссийские [Изотов, 2017, 4, c. 27-44]. С учетом других неблагоприятных факторов среднедушевой доход региона может быть скорректирован в меньшую сторону еще больше. В итоге, структурные особенности экономики Дальнего Востока, связанные главным образом с экспортом природных ресурсов и осуществлением крупных налоговых отчислений в феде- ральный бюджет, не создают предпосылок для видимого увеличения среднедушевых доходов населения региона.

Еще в конце XIX в. английский географ Рей-венстейн выделил взаимосвязи между тремя элементами (численностью населения, расстоянием, силами притяжения и отталкивания), которые обусловливают миграционную подвижность населения: «Социальное и (или) экономическое неравенство между различными местностями порождает притягивающие влияния в более «процветающих» местностях и отталкивающие влияния в менее «процветающих» [Ravenstein, 15, 1966].

Число прибывших на Дальний Восток из других федеральных округов России имеет тенденцию к росту (в 2015 г. на 36,6% больше относительно 2011 г.). Число убывших за пределы региона имеет ту же тенденцию, но несколько в меньших размерах: в 2015 г. покинувших Дальний Восток было больше, чем в 2011 г. на 24,6%. Если в 2011 г. выбывших было больше числа прибывших на 51,7%, то в 2015 г. – на 38,4%. Отрицательное сальдо уменьшилось на 1,3%. Такое изменение миграционного взаимодействия с федеральными округами способствовало повышению результативности миграции на 9,1%, но, однако, это еще не отразилось на смене отрицательного сальдо миграции на положительное для региона в целом (табл. 4). За пределы Дальнего Востока стало уезжать значительно больше населения, причем наиболее трудоспособного и квалифицированного, чем приезжать, так как установленные льготы перестали быть стимулом для закрепления населения, а условия проживания здесь значительно более сложные [Ravenstein, 15, 1966; Ивлев, Галичанин, 1998, 3, c. 10-12].

Рисунок 1. Среднедушевой доход и ВРП по федеральным округам России в среднем за 2010-2015 гг., тыс. руб.

Примечание: среднедушевой доход скорректирован на величину фиксированного набора потребительских товаров и услуг относительно среднероссийской стоимости. Данные по ЮФО приведены без учета вхождения Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Источник: рассчитано по данным Госкомстата РФ.

Основной тренд межрегиональных потоков миграции за пределы Дальневосточного федерального округа направлен в Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа, которые вобрали в себя 42,2% от общего числа выбывших за пределы региона в 2011 г. и 44,5% в 2015 г. Этот факт подтверждается мотивацией миграционного поведения населения, обуслов- ленной разницей в среднедушевых доходах жителей Дальнего Востока и названных федеральных округов (см. рис. 1). Все дальневосточные субъекты РФ в результате повышенной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг попадают в первую двадцатку самых дорогих регионов страны. Поэтому современное социально-экономическое положение Дальнего

Таблица 4

|

Миграционные потоки |

2011 г. |

2015 г. |

2015 г., % к 2011 г. |

|

Прибывшие, чел. |

62593 |

85493 |

36,6 |

|

Выбывшие, чел |

94973 |

118309 |

24,6 |

|

Миграционный отток, чел. |

-32380 |

-32816 |

1,3 |

|

Результативность миграции |

66 |

72 |

9,1 |

Источники: [13; 14]

Таблица 5

|

Субъекты ДФО |

Прибывшие в ДФО из стран СНГ |

Выбывшие в из ДФО в страны СНГ |

Миграционное сальдо на ДВ за счет стран СНГ |

|||

|

2011 г. |

2015 г. |

2011 г. |

2015 г. |

2011 г. |

2015 г. |

|

|

ДФО |

13912 |

22144 |

2158 |

13937 |

11754 |

8207 |

|

Респ. Саха (Якутия) |

1416 |

1018 |

734 |

599 |

682 |

419 |

|

Камчатский край |

2440 |

3504 |

91 |

2475 |

2349 |

1029 |

|

Приморский край |

4886 |

6817 |

642 |

4679 |

4244 |

2138 |

|

Хабаровский край |

1612 |

5211 |

317 |

3574 |

1295 |

1637 |

|

Амурская обл. |

327 |

1510 |

138 |

975 |

189 |

535 |

|

Магаданская обл. |

483 |

1200 |

102 |

280 |

381 |

920 |

|

Сахалинская обл. |

2396 |

2509 |

86 |

1175 |

2310 |

1334 |

|

Еврейская АО |

92 |

219 |

24 |

141 |

68 |

78 |

|

Чукотский АО |

260 |

156 |

24 |

39 |

236 |

117 |

Источник: [13; 10, c. 48, 51, 54]

Миграция населения ДФО с федеральными округами, чел.

Миграционное взаимодействие субъектов ДФО со странами СНГ, чел.

Востока может явиться стимулятором миграционного оттока населения из столь важного по политическим и стратегическим соображениям региона.

Остается надеяться, что реализация Программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» позволит улучшить ситуацию в регионе, поскольку в ней заложено «Создание условий для комфортного проживания населения…».

На мотивацию миграционного поведения оказывает влияние продолжительность проживания в регионе. Прожившие на ДВ относительно короткое время могут стать потенциальными мигрантами. По переписи 1989 г. 61,8% жителей Дальнего Востока – не местные уроженцы – это самый высокий показатель в стране. Позже этот показатель несколько трансформировался и по данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в субъек- тах ДФО проживало с рождения менее половины жителей – 48,7%, перепись 2010 г. зарегистрировала таких меньше – 40,3% [7, c. 369]. Таким образом, для Дальневосточного региона может оказаться небезосновательным предположение об усилении миграционного оттока населения в другие регионы страны.

Миграционный отток населения, безусловно, оказывает влияние на обеспечение народнохозяйственного комплекса ресурсами труда, что, в свою очередь, стимулирует необходимость их привлечения. Поскольку, как показано выше, межрегиональная миграция с отрицательным эффектом, то возникает вопрос: каковы возможности имеет Дальний Восток для роста численности населения? По всей вероятности, можно рассчитывать на миграцию из стран СНГ, представители которых в настоящее время дают положительный миграционный прирост (табл. 5).

Приведенные в табл. 5 данные свидетельствуют, что и этот миграционный поток претерпевает серьезные изменения. Если в 2011 г. прибывших из стран СНГ было больше числа выбывших в обратном направлении в 6,4 раза, то в 2015 г. только в 1,6 раза. Миграционное сальдо в 2015 гг. составило 69,8% от уровня 2011 г., хотя все субъекты пока сохраняют прирост за счет миграционного взаимодействия со странами СНГ. Однако только в трех из 9-ти субъектов Дальневосточного региона наблюдается увеличение этого показателя – в Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях и очень минимальное увеличение в Еврейской АО. Следовательно, в перспективе в целом для Дальнего Востока миграционное взаимодействие со странами СНГ может быть минимизировано. Подтверждением этому может быть соотношение числа выбывших к прибывшим. Так, в Хабаровском крае выбывших в 2011 г. было относительно числа прибывших 19,7%, в 2015 г. – 68,6%, В Амурской области соответственно 42,2% и 64,6%, в Магаданской области 21,1% и 23,3%. Эти данные свидетельствуют о низкой приживаемости мигрантов на территории вселения, что вероятно можно объяснить несоответствием ожидаемого с действительностью в месте нового вселения. Но все-таки целью миграционной политики должно стать закрепление мигрантов из стран СНГ на территории Дальнего Востока с тем, чтобы последующие их поколения, выросшие в русской среде, не имели проблем с интеграцией [8, c. 602]. В результате Дальний Восток мог бы численно прирастать за счет мигрантов стран СНГ.

Уменьшается миграционное взаимодействие Дальнего Востока и со странами дальнего зарубежья. Если в 2011 г. миграционный прирост за счет этих стран достигал 2860 чел., то в 2015 г. – 445 чел., то есть всего 15,6% от 2011 г. Правда, такую ситуацию в миграционном партнерстве со странами дальнего зарубежья можно интерпретировать тем, что в 2011 г. преобладающая часть мигрантов из стран дальнего зарубежья была задействована на строительстве объектов для Саммита АТЭС2012, по завершению которых работавшие там мигранты выехали. Положительное миграционное партнерство со странами дальнего зарубежья в настоящее время из девяти субъектов дальнего Востока сохраняют только Приморский и Хабаровский края и Камчатская область.

Анализ миграционной ситуации позволяет утверждать, что сегодня Дальний Восток нуждается в оздоровления демографической ситуации в создании условий для стабилизации и роста своего населения и привлечения населения с других территорий. Нельзя сказать, что этот процесс характерен только для Дальнего Востока. Он проявляется на общенациональном уровне [12]. С 2006 г. действует программа содействия добровольному переселению соотечественников1. Этой программой планировалось создание определенного количества рабочих мест и не просто создание, но и обеспечение инфраструктурными услугами. То есть планировалось, что человек, переезжающий в один из субъектов Дальнего Востока, будет обеспечен средствами на переезд, работой, ему будет предоставлено жилье. Федеральное финансирование предполагает только оплату проезда. Предприятия, даже если заявили об имеющемся вакантном рабочем месте, в большинстве своем не могут обеспечить условия в рамках критериев программы. А возложить все на муниципалитеты принимающей стороны тоже неправильно – где мэрия возьмет столько денег на обустройство? Несправедливо, если бюджетные средства городов и поселков будут уходить на обустройство переселенцев с других территорий, в то время как на местах существуют серьезные проблемы. Необходимо направить средства на то, чтобы закрепить проживающее здесь население [9, c. 108-109].

В концепции демографического развития Дальнего Востока предусмотрено стабилизировать население на уровне 6,2–6,3 млн чел. (уровень начала 2016 г.). Не понятно, как можно это достичь, если естественный прирост уже в настоящее время имеет тенденцию к понижению, а миграция, несмотря на то, что отрицательное сальдо в регионе снижается) поддерживается пока только за счет мигрантов в основном из стран СНГ и незначительно за счет стран дальнего зарубежья. Уповать на то, что здесь выручит межрегиональная миграция нет оснований, поскольку ее показатели ухудшаются. А если создавать преференции только приезжающим, то оттока местного населения не избежать. Регион в таком случае не сможет подойти к нулевому сальдо и тем более к 2018 г.

Если признать необходимость и целесообразность формирования стабильного населения в регионе, то следует центральное звено любой концепции его развития ориентировать на создание здесь экономически и социально привлекательных условий жизни и труда. Кроме того, как уже неоднократно предлагалось, живущие на Дальнем Востоке не должны чувствовать свою оторванность от центральной России, а потому в более широких масштабах следует обеспечить население льготным проездом авиационным и железнодорожным транспортом в другие регионы страны.

Список литературы Оценка миграционной ситуации на Дальнем Востоке России: 1991 - 2016 гг.

- Демографические процессы на Дальнем Востоке России в 1991-2014 годах. -http://www.ria.ru/spravka/20150119/1043265605.html.

- Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации за январь -декабрь 2014 года. -http://www.gks.ru/free_2014/demo/edn.

- Ивлев Я.Я., Галичанин Е.Н. Дальний Восток и Забайкалье (историко-экономический обзор). Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья. Приамурское географическое общество. Хабаровск, 1998. 56 с.

- Изотов Д.А. Дальний Восток: новации в государственной политике//ЭКО. 2017. №4. С.27-44. EDN: YIBHNL

- Население России 2010-2011: восемнадцатый -девятнадцатый ежегодный демографический доклад/отв. ред. А.Г. Вишневский; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. 530 c.