Оценка микробного пейзажа возбудителей онихомикоза, выделяемых у пациентов Саратовской области

Автор: Шнайдер Д.А., Нечаева О.В., Охлопков В.А., Беспалова Н.В., Цирулева Я.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка эффективности диагностики онихомикоза с применением культурального метода и этиологической структуры возбудителей, выделяемых у больных в Саратовской области. Материал и методы. Выполнено исследование образцов ногтевой пластины, полученных от 1075 пациентов с подозрением на онихомикоз с использованием микроскопического и культурального методов. Проведена идентификация возбудителей, выделенных в ходе микологического исследования, и определены доминирующие виды. Результаты. У 22% пациентов с подозрением на онихомикоз получен отрицательный результат прямой микроскопии и микологического исследования. Сравнительный анализ эффективности применяемых методов показал, что при проведении микологического исследования частота индикации возбудителей онихомикоза выше, поскольку при отрицательных результатах микроскопии в 24% случаев наблюдался их рост на среде Сабуро. Выявлено, что в этиологической структуре возбудителей преобладали дерматофиты (61 %), среди которых доминирующими явились представители рода Thchophyton, дрожжеподобные грибы выделялись в 21% случаев, а плесневые - в 18%. Заключение. Применение культу рал ьного метода позволяет повысить эффективность диагностики онихомикоза, а также обнаружить микромицеты в патологическом материале и провести его идентификацию, что позволит врачу-дерматологу назначить пациенту эффективную противогрибковую терапию с учетом чувствительности возбудителя.

Диагностика онихомикоза, методы диагностики онихомикоза, микологическое исследование, прямая микроскопия, этиологическая структура возбудителей онихомикоза

Короткий адрес: https://sciup.org/149142963

IDR: 149142963 | УДК: 616.5-002.828:616-076

Текст научной статьи Оценка микробного пейзажа возбудителей онихомикоза, выделяемых у пациентов Саратовской области

-

1Введение. Онихомикоз является одним из наиболее распространенных заболеваний дерматологического профиля, частота встречаемости которого среди взрослого населения достигает 26%, а в последние два десятилетия наблюдается тенденция к увеличению числа грибковых инфекций [1–3]. Согласно данным литературы, онихомикозы реже всего встречаются у детей и подростков (3%), что связано с высокой скоростью роста ногтевой пластины. Средний возраст больных онихомикозом составляет 45–47 лет, тем не менее в возрастной структуре преобладают пожилые лица старше 65 лет, на долю которых приходится 29,9% случаев заболевания [4]. В большинстве случаев (75%) регистрируются грибковые поражения ногтей стоп. Клинически онихомикозы проявляются в виде патологических изменений структуры ногтей, что в дальнейшем приводит к их деформации и деструкции и, как следствие, к психологическому дискомфорту. Кроме того, больные эпидемиологически опасны, поскольку являются источником грибковой инфекции для окружающих. Присутствие дерматофитов в очагах поражения способствует сенсибилизации организма, а также быстрому распространению возбудителя [5].

Лечение онихомикозов направлено на полную элиминацию возбудителя и проводится с применением местных и системных антимикотических препаратов, комбинированной и аппаратной терапии [6–8]. Однако эффективность проводимой терапии во многом зависит от качества диагностики данной группы заболеваний. В России традиционно используют микроскопическое и культуральное исследования. Прямая микроскопия нативного материала в большинстве лабораторий является единственным методом диагностики, который может рассматриваться в качестве экспресс-метода, чувствительность которого достигает 63%. Благодаря микроскопическому методу диагноз может быть поставлен в течение 2 ч при обнаружении мицелия или других специфических морфологических структур микромицетов.

Corresponding author — Dmitry A. Schneider

Тел.: +7 (904) 2404158

Преимуществом данного метода является возможность забора материала непосредственно из очага поражения и при положительном результате — быстрое назначение лечения, а также возможность на основании морфологии возбудителя выбора питательных сред для проведения культурального исследования. При всем том микроскопический метод имеет ряд недостатков. Во-первых, результаты исследования во многом зависят от качества забора патологического материала, во-вторых, в большинстве случаев невозможно идентифицировать возбудителя, что имеет первостепенное значение для назначения правильного лечения.

Для повышения выявляемости возбудителей онихомикоза при отрицательных результатах микроскопии применяется культуральное исследование, которое представляет собой специфический метод лабораторной диагностики, хотя, по мнению большинства отечественных и зарубежных авторов, его чувствительность не превышает 50% [1, 9]. Применение культурального метода позволяет идентифицировать возбудителя, что является основанием для выбора наиболее эффективных антимикотических препаратов. Кроме того, данный метод повышает вероятность выделения возбудителя при латентной форме заболевания, как и в случае здорового носительства. При этом микологическое исследование не лишено недостатков; качество забора материала от больного также имеет решающее значение, а время получения как положительных, так и отрицательных результатов достигает 30 дней, поскольку рост микромицетов начинается на 4–12-е сутки.

Хотя в настоящее время благодаря снижению технической сложности и экономических затрат методы молекулярной биологии переходят из исследовательских в область клинических лабораторий, однако применение высокочувствительного метода ПЦР-диагностики микозов сохраняет ограниченный характер, хотя его чувствительность достигает 95% [10, 11].

С 2019 г. на базе бактериологической лаборатории ГУЗ «Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер», помимо прямой микроскопии, проводится микологическое исследование патологического материала при подозрении на онихомикоз.

Цель — оценка эффективности диагностики онихомикоза с применением культурального метода и этиологической структуры возбудителей, выделяемых у больных в Саратовской области.

Материал и методы. На базе ГУЗ «Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер» проведено обследование 1075 пациентов различного возраста и пола с подозрением на онихомикоз, основанием для которого явилось обращение к врачу-дерматологу с жалобами на характерные изменения ногтевой пластины. Обязательным условием для пациентов было отсутствие антимикотической терапии в течение последних 2 мес. Для проведения исследования у больных проводили забор патологического материала согласно общепринятым рекомендациям [12].

Для проведения прямой микроскопии патологического материала фрагменты ногтя измельчали с помощью скальпеля и препаровальной иглы и помещали в пробирку с 20%-м раствором NaOH для мацерации на 2 ч. После этого размягченные участки ногтя помещали на центр предметного стекла и накрывали покровным. Микроскопию препарата проводили с использованием светового микроскопа ZEISS Primo Star (ООО «Карл Цейсс», Россия) и определяли наличие мицелия, псевдомицелия и дрожжевых клеток, а также спор. Исследования проводили троекратно.

Перед проведением культурального исследования образцы ногтя расщепляли на предметном стекле на небольшие фрагменты, после чего с использованием стерильной микологической лопаточки их наносили в три точки на поверхность плотной среды Сабуро с хлорамфениколом. Посевы инкубировали при температуре 22°С. Контроль роста микро-мицетов осуществляли с 4-го дня после проведения посева. Результаты считали отрицательными, если через 30 дней рост на среде Сабуро отсутствовал. Посевы повторяли троекратно. Идентификацию возбудителя осуществляли на основании культуральных свойств и микроскопии материала колоний выделенной культуры микромицетов [13, 14].

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы Microsoft Excel 2016. Определяли χ2, U -критерий Манна — Уитни, тетрахорический коэффициент сопряженности (коэффициент ассоциации Пирсона), использовали множественное сравнение выборок с попарно связанными вариантами по ранговому дисперсионному анализу Фридмана.

Результаты. Для оценки эффективности используемых в лаборатории методов диагностики проведен сравнительный анализ результатов троекратной микроскопии патологического материала, полученного от пациентов, и частоты выделяемости возбудителей при проведении микологического исследования. Установлено, что эффективность применения культурального метода диагностики была выше, поскольку в 24% случаев при отрицательных результатах прямой микроскопии наблюдался рост микроми-цетов на среде Сабуро.

Среди пациентов, проходивших обследования, у 22% человек получен отрицательный результат прямой микроскопии и культурального исследования. От остальных больных выделено 820 клинических изолята микромицетов.

Оценка микробного пейзажа возбудителей онихомикоза показала то, что в этиологической структуре преобладали дерматофиты, на долю которых приходилось 61% ( n =501) всех случаев заболевания, дрожжеподобные грибы выделялись в 21% ( n =172), а плесневые — 18% случаев ( n =147). В 3% случаев ( n =24) из патологического материала выделены ассоциации грибов: дерматофитов с плесневыми грибами, дрожжевых и плесневых грибов, а также дерматофитов и дрожжевых грибов.

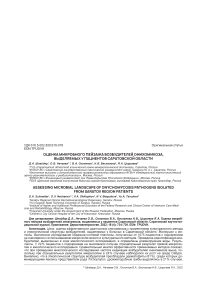

Среди дерматофитов (представители родов Microsporum , Epidermophyton и Trichophyton ) доминирующими микромицетами явились представители рода Trichophyton ( n =368), причем чаще всего регистрировались случаи онихомикоза, вызванного T. tonsurans (52,8%) (рис. 1,2).

А

Б

Рис. 1. Клинический штамм Trichophyton rubrum : А — колония; Б — реверзум

А Б

Рис. 2. Клинический штамм Epidermophyton floccosum : А — колония; Б — реверзум

А Б

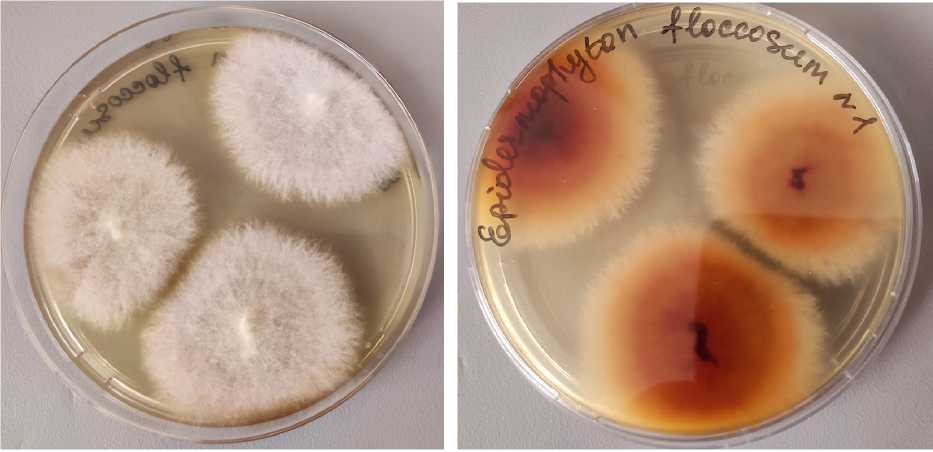

Рис. 3. Клинический штамм недерматофитного плесневого гриба Aspergillus flavus : А — колония; Б — реверзум

Установлено, что дрожжевые грибы рода Candida в большинстве случаев вызывали онихомикоз кистей (68,2%).

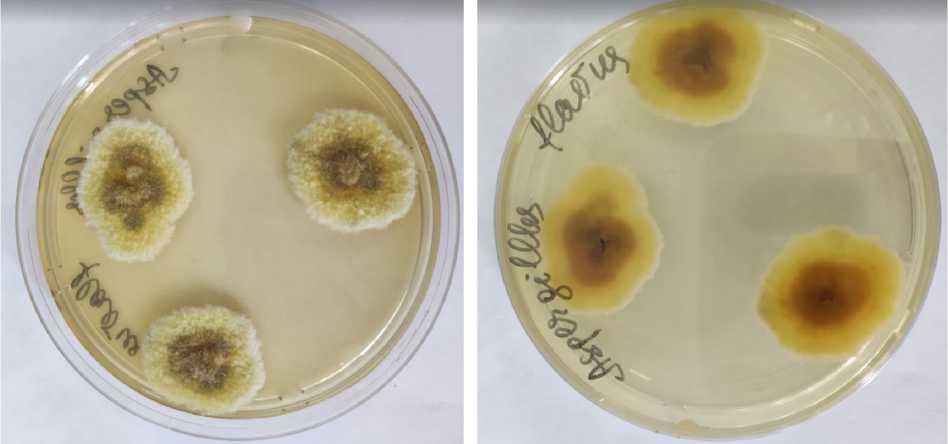

Наиболее разнообразную группу в видовом отношении представляли недерматофитные плесневые грибы, выделяемые от больных онихомикозом. С высокой частотой (28%) выделялись грибы, относящиеся к роду Aspergillus , при этом доминирующими являлись A. niger и A. flavus (рис. 3). Среди возбудителей гиалогифомикозов доминирующими видами оказались Scopulariopsis brevicaulis (22%) и Trichoderma sp. (17%), а среди возбудителей феогифомикозов — Alternaria alternata (28%) (рис. 4). При этом отмечена сезонность возникновения онихомикоза, вызванного

A. alternata : 87% случаев приходилось на период с мая по сентябрь, что, вероятно, связано с естественной средой обитания возбудителя, которой является почва, и высокой вероятностью контакта с ним в этот период.

Обсуждение. В последние годы в Саратовской области регистрируется рост обращений пациентов к специалистам с подозрением на онихомикоз, причем данная тенденция характерна практически для всех регионов Российской Федерации [1, 15]. Аналогичная ситуация наблюдается и в странах Европы, в которых частота встречаемости онихомикозов среди различных групп населения составляет 10-12% [16]. Клинический диагноз онихомикоза

А Б

Рис. 4. Клинический штамм феоидных грибов Alternaria alternata : А — колония; Б — реверзум

ставится только в том случае, когда в патологическом материале, полученном от пациента, обнаруживается возбудитель, при этом достаточным считается положительный результат, полученный одним из общепринятых способов диагностики — прямой микроскопии или культурального исследования [10]. Однако эффективность данных методов недостаточно высока и, по данным отечественных и зарубежных авторов, не превышает 50%, что связано с особенностями возбудителей заболевания, а именно медленным ростом мицелиальных дерматофитов, несоблюдением правил подготовки пациентов и забора патологического материала [1, 9]. Еще одной серьезной проблемой, осложняющей лабораторную диагностику онихомикозов, является повсеместная доступность антимикотических препаратов, бесконтрольное применение которых без назначения специалистами затрудняет выделение возбудителя.

В ходе проведенных исследований было установлено, что использование культурального метода диагностики онихомикоза при отрицательных результатах прямой микроскопии патологического материала позволило повысить выявляемость возбудителя на 24%. Результаты идентификации подтвердили, что в Саратовской области сохраняется общая тенденция по спектру выделяемых возбудителей онихомикоза [17–20]. Так, в большинстве случаев из патологического материала пациентов выделялись дерматофиты, а случаи выделения дрожжевых и плесневых грибов незначительно отличалась друг от друга. Реже всего выделялись ассоциации микро-мицетов. Среди дерматофитов преобладающими оказались представители рода Trichophyton , а среди плесневых недерматофитных грибов — представители рода Aspergillus , а также Scopulariopsis brevicaulis и Alternaria alternata .

Заключение. Онихомикозы представляет собой одну из распространенных групп заболеваний дерматологического профиля, характерную в том числе и для Саратовской области. До сих пор сохраняет актуальность вопрос повышения эффективности диагностики грибковых поражений ногтевой пластины, поскольку прямая микроскопия патологического материала, используемая в большинстве лабораторий, не обладает достаточной чувствительностью. Применение культурального метода позволило повысить выявляемость возбудителя на 24% при отрицательных результатах прямой микроскопии. Идентификация возбудителя, выделенного в ходе микологического исследования, подтвердила общую тенденцию этиологической структуры: в подавляющем большинстве случаев из патологического материала пациентов с подозрением на онихомикоз были выделены дерматофиты, а случаи выделения дрожжевых и плесневых недерматофитных грибов достоверных отличий не носили. Таким образом, применение культурального метода позволяет повысить эффективность диагностики онихомикоза, а также не только обнаружить микромицеты в патологическом материале, но и провести его идентификацию, что позволит врачу-дерматологу назначить пациенту эффективную противогрибковую терапию с учетом чувствительности возбудителя.

Список литературы Оценка микробного пейзажа возбудителей онихомикоза, выделяемых у пациентов Саратовской области

- Tlish MM, Shavilova ME. Modern aspects of progression of onychomycoses of feet in the Krasnodar region. Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018; 14 (4): 719–23. (In Russ.) Тлиш М. М., Шавилова М. Е. Современные аспекты течения онихомикозов стоп в Краснодарском крае. Саратовский научно-медицинский журнал. 2018; 14 (4): 719–23.

- Khismatullina ZR, Vlasova NA, Rustamkhanova GR. Optimization of diagnostics and treatment of patients with onychomycosis of feet against the background of non-alcoholic fatty liver disease. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology = Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2020; 19 (1): 36–42. (In Russ.) Хисматуллина З. Р., Власова Н. А., Рустамханова Г. Р. Оптимизация диагностики и лечения больных онихомикозом стоп на фоне неалкогольной жировой болезни печени. Клиническая дерматология и венерология. 2020; 19 (1): 36–42.

- Hanna S, Andriessen A, Beecker J, et al. Clinical insights about onychomycosis and its treatment: a consensus. J Drugs Dermatol. 2018; 17 (3): 253–62.

- Vasenova VYu, Butov YuS. Modern possibilities of therapy of onychomycosis. Russian Medical Journal. 2016; (10): 623–7. (In Russ.) Васенова В. Ю., Бутов Ю. С. Современные возможности терапии онихомикозов. РМЖ. 2016; (10): 623–7.

- Dyakov YuT, Sergeev AYu. Mycology today. Moscow: National Academy of Mycology, 2016; 372 p. (In Russ.) Дьяков Ю. Т., Сергеев А. Ю. Микология сегодня. М.: Национальная академия микологии, 2016; 372 с.

- The Russian Society of dermatologists and cosmetologists. Federal guidelines for the management of patients with mycosis of hands, feet and trunk. Moscow, 2015; 16 р. (In Russ.) Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных микозами кистей, стоп и туловища. М., 2015; 16 с.

- Khismatullina ZA, Vlasova NA, Rustamkhanova GR. New approaches in the pathogenetic treatment of patients with dermatomycosis. Vrach. 2019; (1): 79–83. (In Russ.) Хисматуллина З. А., Власова Н. А., Рустамханова Г. Р. Новые подходы в патогенетическом лечении больных дерматомикозами. Врач. 2019; (1): 79–83.

- Salakshna N, Bunyaratavej S, Matthapan L, et al. A cohort study of risk factors, clinical presentations, and outcomes for dermatophyte, nondermatophyte, and mixed toenail infections. J Am Acad Dermatol. 2018; 79 (6): 1145–6. DOI: 10.1016 / j.jaad.2018.05.041.

- Lipner SR, Scher SR. Onychomycosis: Clinical overview and diagnosis. J Am Acad Dermatol. 2019; 80 (4): 835–51. DOI: 10.1016 / j.jaad. 2018.03.062.

- Sergeev AYu, Zharikova NE, Malikov VE, et al. On the way to improve the laboratory diagnosis of onychomycosis. Advances in Medical Mycology. 2006; (8): 89–90. (In Russ.) Сергеев А. Ю., Жарикова Н. Е., Маликов В. Е. и др. На пути совершенствования лабораторной диагностики онихомикозов. Успехи медицинской микологии. 2006; (8): 89–90.

- Haghani I, Shams-Ghahfarokhi M, Dalimi Asl A, et al. Molecular identification and antifungal susceptibility of clinical fungal isolates from onychomycosis (uncommon and emerging species). Mycoses. 2019; 62 (2): 128–43. DOI: 10.1111 / myc.12854.

- Rodionov AN. Fungal diseases of the skin: A guide for doctors. St. Petersburg: Piter, 2000; 288 p. (In Russ.) Родионов А. Н. Грибковые заболевания кожи: рук. для врачей. СПб.: Питер, 2000; 288 с.

- Kidd S, Halliday C, Alexiou H, et al. Descriptions of medical fungi. Adelaide: Newstyle Printing, 2016; 278 p.

- Moskvitina EN, Fedorova LV, Mukomolova TA, et al. Atlas of pathogens of fungal infections. Moscow: GEOTAR-Media, 2017; 208 p. (In Russ.) Москвитина Е. Н., Федорова Л. В., Мукомолова Т. А. и др. Атлас возбудителей грибковых инфекций. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2017; 208 с.

- Belousova TA, Kail-Goriachkina MV. Dermatophytosis of feet: issues of comorbidity and personalized choice of therapy. Dermatology (Suppl. Consilium Medicum). 2019; (1): 27–31. (In Russ.) Белоусова Т. А., Каиль-Горячкина М. В. Дерматофитии стоп: проблемы коморбидности и персонализированный выбор терапии. Дерматология (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2019; (1): 27–31.

- Havlickova B, Czaika VA, Friedrich M. Epidemiological trends in mycoses worldwide. Mycoses. 2008; 51 (4): 3–15.

- Vasilyeva NV, Raznatovskiy KI, Kotrekhova LP, et al. Etiology of feet onychomycosis in Saint Petersburg and Moscow: Results of a prospective open multicenter study. Problems of Medical Mycology. 2009; 11 (2): 14–8. (In Russ.) Васильева Н. В., Разнатовский К. И., Котрехова Л. П. и др. Этиология онихомикоза стоп в г. Санкт-Петербурге и г. Москве: Результаты проспективного открытого многоцентрового исследования. Проблемы медицинской микологии. 2009; 11 (2): 14–8.

- Gupta AK, Nakrieko KA. Trichophyton rubrum DNA strain switching increases in patients with onychomycosis failing antifungal treatments. Br J Dermatol. 2015; 172 (1): 74–80.

- Tlish MM, Kuznetsova TG, Psavok FA. Etiological features of onychomycosis in the Krasnodar territory: Choice of method systemic therapy. Vestnik dermatologii i venerologii. 2016; (5): 84–9. (In Russ.) Тлиш М. М., Кузнецова Т. Г., Псавок Ф. А. Этиологические особенности онихомикоза в Краснодарском крае: Выбор метода системной терапии. Вестник дерматологии и венерологии. 2016; (5): 84–9.

- Chebotarev VV, Odinets AV, Shikhanova EN. Onychomycosis and onychodystrophy: differential diagnosis. Advances in Medical Mycology. 2020; (21): 85–91. (In Russ.) Чеботарев В. В., Одинец А. В., Шиханова Е. Н. Онихомикоз и ониходистрофии: дифференциальная диагностика. Успехи медицинской микологии. 2020; (21): 85–91.