Оценка нарушенности мохово-лишайникового яруса болот криолитозоны в зависимости от антропогенной нагрузки

Автор: Карпенко Л.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 9, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспертного исследования современного состояния мохово-лишайникового покрова болот северной тайги и лесотундры, находящихся в зоне аэротехно-генных выбросов предприятий Норильского промышленного района (НПР). Впервые приве-ден видовой состав, проективное покрытие и высота мохово-лишайникового яруса болот фоновых, слабо- и сильно загрязненных тер-риторий. Установлено, что на болотах, зна-чительно удаленных от НПР, экологическое состояние этого яруса соответствует зо-нальному. Об этом свидетельствует бога-тый видовой состав и полное проективное покрытие мхами гряд и мочажин болот, оби-лие кустистых и листоватых лишайников. На болотах, расположенных в зоне факела выбро-сов, отчетливо проявляется дигрессия мхов и лишайников. На положительных формах мик-рорельефа - грядах и мерзлых буграх, произо-шло их полное выпадение. В сухих и умеренно влажных мочажинах наблюдается снижение видового разнообразия и общего проективного покрытия мхов, значительное уменьшение их высоты. Проанализировано валовое содержа-ние меди, никеля, кобальта, свинца и серы во мхах и лишайниках болот района исследова-ний. Установлено, что по мере приближения ключевых участков к источнику выбросов кон-центрация тяжелых металлов во мхах и ли-шайниках увеличивается по сравнению с фо-ном в десятки и сотни раз. Выявлено, что морфологические деструкции мохово-лишайникового яруса на болотах, находящихся в эпицентре выбросов, хорошо согласуются с данными по содержанию поллютантов во мхах и лишайниках. А содержание валовой серы во мхах и лишайниках исследованных болот силь-но варьирует и не зависит от их удаленности от НПР.

Ключевой участок, боло-та, видовой состав мхов и лишайников, кон-центрация элементов-загрязнителей, де-струкция мохово-лишайникового яруса

Короткий адрес: https://sciup.org/14084807

IDR: 14084807 | УДК: 571.511

Текст научной статьи Оценка нарушенности мохово-лишайникового яруса болот криолитозоны в зависимости от антропогенной нагрузки

Введение. Мохово-лишайниковый напочвенный покров лесных и болотных экосистем северной тайги и лесотундры является своеобразным экраном, который эффективно поглощает и удерживает поллютанты, поступающие из атмосферы [1, 2]. Поэтому в районах, находящихся в зоне влияния воздушно-пылевых выбросов металлургических заводов, именно мхи и лишайники из-за своей чувствительности к загрязнению исчезают первыми. Внешними признаками деградации мохово-лишайникового яруса при увеличении антропогенной нагрузки является снижение его проективного покрытия, резкое уменьшение видового разнообразия, морфологическая деструкция мхов и лишайников и их выпадение из экосистем болот [3, 4].

Цель исследования : экспертное исследование современного состояния лишайникового покрова болот северной тайги и лесотундры, находящихся в зоне аэротехногенных выбросов предприятий Норильского промышленного района.

Задачи исследования : дать характеристику современного состояния и видовой структуры мохово-лишайникового покрова болот, находящихся в зоне факела выбросов предприятий Норильского промышленного района (НПР); 2) оценить валовое содержания меди, никеля, кобальта, свинца и серы во мхах и лишайниках; 3) проанализировать основные тенденции дигрессии мохово-лишайникового яруса болот в ответ на усиление антропогенного воздействия.

Объекты и методы исследования. Ключевые участки (кл. уч.) расположены на расстоянии от 31 до 246 км от НПР в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях в пределах координат 67о2269–׳о07׳ с.ш, 86о4788–׳о49 ׳в.д. Наиболее удаленными кл. уч. являются «Черная» (226 км на юго-запад) и «Горбиачин» (246 км на юг). Они являются фоновыми. Кл. уч. «Тукаланда» расположен в районе Хантайского водохранилища (142 км на юг), кл. уч. «Кета-Ирбо» – в западных отрогах плато Путорана (80 км на восток). Оба этих участка находятся в зоне слабой нарушен-ности. Кл. уч. «Рыбная» расположен в центральной части Норильской котловины (31 км на юг) и испытывает максимальную антропогенную нагрузку.

Методика отбора образцов мхов и лишайников для индикации описаны ранее [5]. В качестве биоиндикаторов служили зеленые мхи: виды родов Drepanocladus, Dicranum, Polytrichum, Aulacomnium и др., сфагновые мхи: Sphagnum fuscum (Schmp.) Klinggr ., S. rubellum Wils. , S. warnstorfii Russ., S. angustifolium (Russ.) C. Jens. и кустистые лишайники – виды родов Cladina, Cladonia и Cetraria. Для идентификации сфагновых и зеленых мхов применялись определители лишайников [6–8]. Концентрацию валовых форм основных загрязняющих веществ – Cu, Ni, Co, Pb и S определяли методом атомноабсорбционной спектрометрии. При сравнительной оценке содержания тяжелых металлов и серы во мхах и лишайниках болот ключевых участков фоном являлся кл. уч. «Черная».

Результаты исследования и их обсуждение. Полевыми исследованиями установлено, что экологическое состояние мохово-лишайникового яруса болот кл. уч. «Черная» и «Гор-биачин», находящихся на значительном удалении от НПР, вполне соответствует зональному (табл.). Как из нее следует, проективное покрытие гряд сфагновыми и зелеными мхами составляет 90–100 % с доминированием Sphagnum fuscum, а мочажин – 100 % с преобладанием Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Обилие кустистых и листоватых видов лишайников на болотах (до 30 % общего покрытия) свидетельствует о благоприятной экологической обстановке на этой территории. На болотах кл. уч. «Тукаланда», несмотря на визуально заметные повреждения кустарничкового яруса (об этом свидетельствует неестественный красно-бурый и фиолетовый цвет листьев болотных кустарничков, сухость и ломкость их краев), в моховолишайниковом ярусе не произошло снижения видового состава и проективного покрытия. А вот в моховом ярусе болот кл. уч. «Кета-Ирбо» отмечается небольшое уменьшение видовой насыщенности (15 видов мхов на грядах и мочажинах), а лишайниковый ярус почти не выражен – нами встречено только 3 вида лишайни- ков, у которых проективное покрытие фиксируется в виде вкраплений.

На болотах кл. уч. «Рыбная», как отмечалось ранее [9] и следует из таблицы, отчетливо проявляются признаки дигрессии мохового яруса. Так, из структуры растительного покрова на торфяных грядах и буграх произошло полное выпадение сфагновых и гипновых мхов, а также лишайников. В мочажинах с проточным типом питания рыхлый моховый ковер, имеющий характер сплавин, представлен только 9 видами з е л е н ы х мхов, имеет 60 % общего проективного покрытия, а его наземная высота уменьшилась в 2 раза по сравнению с описанными выше болотами. Мхи, произрастающие в сухих (с деградированным торфом) и умеренно влажных мочажинах, также находятся в угнетенном состоянии.

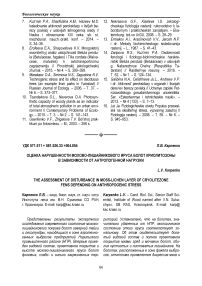

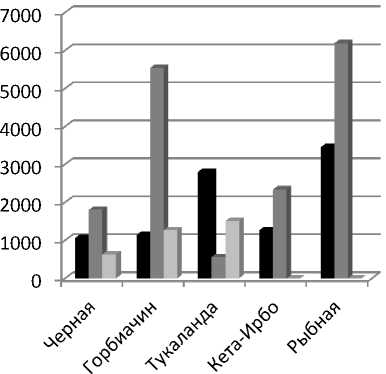

Рассмотрим далее содержание тяжелых металлов в растительных образцах мхов и лишайников фоновых и загрязненных участков (рис. 1). Анализ концентраций элементов в растениях показал значительное их возрастание по мере приближения ключевых участков к НПР. Например, превышение концентраций над фоном по Cu в сфагновых мхах кл. уч. «Горбиачин» минимально – 1,4 раза. На кл. уч. «Тукаланда» оно составляло уже 2,5 раз, на кл. уч. «Кета-Ирбо» – 3,4 раза, на кл. уч. «Рыбная» – 78,2 раза. А превышение концентраций над фоном всех исследованных элементов во мхах кл. уч. «Рыбная» – значительно (рис 1, Г). Так, в сфагновых мхах превышение по Cu – 78; по Ni – 460; по Co – 213; по Pb – 9 раз. В зеленых мхах эти превышения равны: по Cu – 49; по Ni –129; по Co – 29 и по Pb – почти в 2 раза.

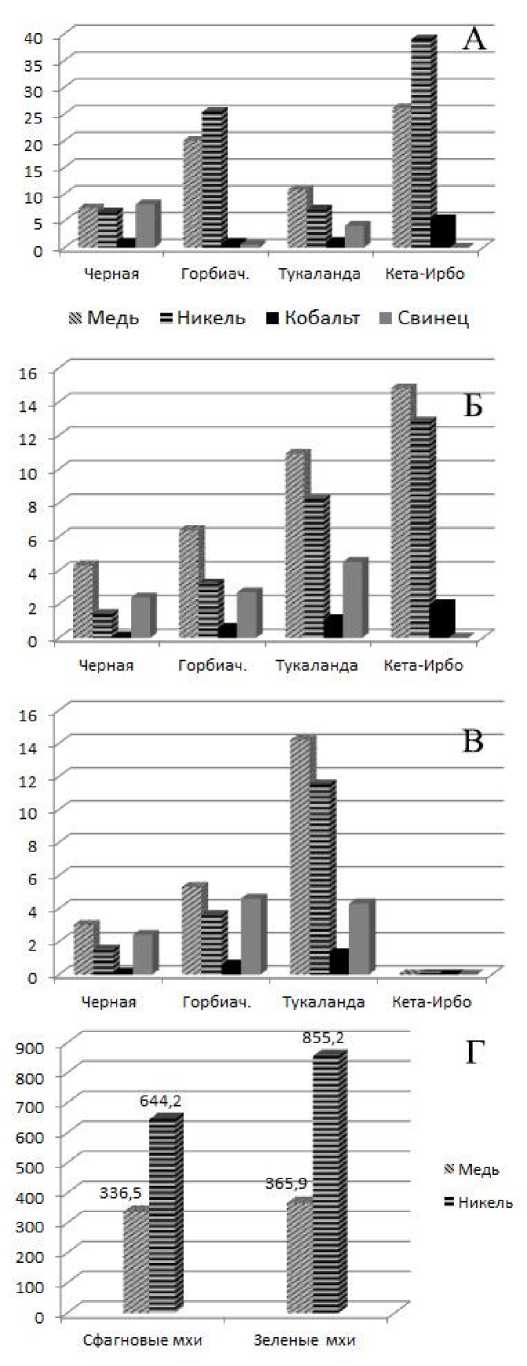

Проанализируем содержание валовой серы во мхах и лишайниках болот ключевых участков (рис. 2). По литературным данным [10, 11], протяженность ореола рассеяния серы в зоне выбросов предприятий цветной металлургии достигает 160 км и более. Как следует из рисунка 2, количество серы во мхах и лишайниках болот сильно варьирует независимо от удаленности от НПР и достигает высоких концентраций как в фоновых, так и в сильно загрязненных кл. уч. Так, на болотах кл. уч. «Горбиачин», значительно удаленном от источника загрязнений, концентрация серы в зеленых мхах (5540 мг/кг) превышает фоновое значение в 3 раза, а в лишайниках (1270 мг/кг) – в 2 раза.

Видовой состав, высота, см, и проективное покрытие, %, мохово-лишайникового яруса гидроморфных комплексов ключевых участков

|

Ключевой участок |

||||||||||

|

Вид растения |

Черная |

Горбиачин |

Тукаланда |

Кета-Ирбо |

Рыбная |

|||||

|

Высота |

Покрытие |

Высота |

Покрытие |

Высота |

Покрытие |

Высота |

Покрытие |

Высота |

Покрытие |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Мхи на грядах |

||||||||||

|

Aulacomium palustre |

5–10 |

5 |

– |

– |

5–10 |

5 |

10 |

5 |

Мхи отсутствуют |

|

|

Hylocomium splendens |

– |

– |

– |

– |

5–10 |

Вкрапл. |

– |

5 |

||

|

Hylocomium proliferum |

– |

– |

3–5 |

10 |

– |

– |

– |

– |

||

|

Hypnum lindbergii |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

10 |

5 |

||

|

Pleurozium schreberi |

8–10 |

Вкрапл. |

8–10 |

5 |

5–8 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Polytrichum strictum |

– |

– |

3–5 |

10 |

3–5 |

5 |

– |

5 |

– |

– |

|

Polytrichum commmune |

– |

Вкрапл. |

– |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ptilidium ciliare |

– |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Tomenhypnum nitens |

10 |

Вкрапл. |

10 |

5 |

10 |

Вкрапл. |

5–8 |

Вкрапл. |

– |

– |

|

Sphagnum angustifolium |

– |

– |

8–10 |

5 |

5–10 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum fuscum |

10–15 |

90 |

15–20 |

50 |

10–15 |

50 |

10–15 |

60 |

– |

– |

|

Sphagnum rubellum |

8–10 |

5 |

8–10 |

10 |

10–15 |

20 |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum russowii |

– |

– |

– |

– |

8–10 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum warnstorfii |

– |

– |

– |

– |

8–10 |

5 |

10–15 |

20 |

– |

– |

|

Мхи в мочажинах и микрозападинах |

||||||||||

|

Aulacomium palustre |

– |

– |

– |

– |

2–3 |

10 |

10 |

20 |

5 |

5 |

|

Aulacomium turgidum |

– |

– |

– |

– |

5–8 |

5 |

– |

– |

5 |

5 |

|

Calliergon cordifolium |

– |

– |

10 |

20 |

– |

– |

10 |

20 |

– |

– |

|

Calliergon sarmentosum |

– |

– |

– |

– |

5 |

10 |

5 |

10 |

– |

– |

|

Calliergon stramineum |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

Вкрапл. |

|

Calliergon trifarium |

– |

– |

Вкрапл. |

10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Dicranum congestum |

– |

– |

– |

– |

5–10 |

Вкрапл. |

5 |

Вкрапл. |

– |

– |

Вестник КрасГАУ. 2016. №9

Продолжение табл .

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Drepanocladus aduncus |

10 |

30 |

15 |

Вкрапл. |

5–10 |

10 |

– |

– |

5 |

30 |

|

Dicranum elongatum |

– |

– |

10 |

10 |

10 |

20 |

– |

– |

– |

– |

|

Drepanocladus fluitans |

– |

– |

10 |

10 |

7–10 |

10 |

– |

– |

5 |

10 |

|

Drepanocladus lycopodioides |

10 |

20 |

– |

– |

7–10 |

15 |

– |

– |

– |

– |

|

Drepanocladus revolvens |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

10-15 |

20 |

– |

– |

|

Drepanocladus vernicosus |

– |

– |

10 |

Вкрапл. |

7–10 |

5 |

5 |

Вкрапл. |

5 |

10 |

|

Hypnum lindbergii |

– |

– |

10 |

20 |

– |

– |

||||

|

Meesia triquetra |

– |

– |

10 |

10 |

5–10 |

5 |

– |

– |

3-5 |

Вкрапл. |

|

Meesia uliginosa |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5-8 |

Вкрапл. |

|

Mnium affine |

8-10 |

20 |

5 |

Вкрапл. |

10 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

|

Paludella squarrosa |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5 |

5 |

– |

– |

|

Scorpidium scorpioides |

10 |

10 |

5 |

Вкрапл. |

8–10 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

|

Tomenhypnum nitens |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

8-10 |

5 |

5 |

Вкрапл. |

|

Sphagnum obtusum |

– |

– |

– |

– |

10–15 |

Вкрапл |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum riparium |

– |

– |

5 |

10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum rubellum |

15 |

Вкрапл. |

– |

– |

5–10 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum platyphyllum |

– |

– |

10 |

10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum squarrosum |

– |

– |

– |

– |

10–15 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum teres |

– |

– |

5 |

20 |

10–15 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

|

Sphagnum warnstorfii |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5-10 |

Вкрапл. |

– |

– |

|

Sphagnum acutifolium |

10 |

Вкрапл. |

5 |

Вкрапл. |

10 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

|

Лишайники на грядах и мерзлых минеральных буграх |

||||||||||

|

Cetraria cucullata |

3 |

Вкрапл. |

2-3 |

10 |

3–5 |

5 |

Лишайники отсутствуют |

|||

|

Cetraria islandica |

5 |

10-15 |

3-5 |

Вкрапл. |

3–5 |

15 |

5 |

Вкрапл. |

||

|

Cladina arbuscula |

– |

– |

2-3 |

10 |

3–5 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Cladonia amaurocraea |

5 |

5 |

2-3 |

Вкрапл. |

3–5 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Cladonia cenotea |

– |

– |

– |

– |

3–5 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Cladonia cornuta |

– |

– |

2-3 |

Вкрапл. |

3–5 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Cladonia chlorophaea |

– |

– |

2-3 |

Вкрапл. |

2–3 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

Биологические науки

Окончание табл .

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Cladonia crispata |

– |

– |

2–3 |

Вкрапл. |

3–5 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

|

Cladonia gonecha |

2–3 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

Cladonia mitis |

– |

– |

1–2 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

||

|

Cladonia stellaris |

5 |

10-15 |

2–3 |

5 |

5–7 |

5 |

5 |

Вкрапл. |

– |

– |

|

Cladonia stygea |

– |

– |

2–3 |

Вкрапл. |

3–5 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Cladonia sulphurina |

– |

– |

2–3 |

Вкрапл. |

3–5 |

5 |

– |

– |

– |

– |

|

Cladonia rangiferina |

2–3 |

10 |

2–3 |

Вкрапл. |

5–7 |

5 |

5 |

Вкрапл. |

– |

– |

|

Cladonia uncialis |

– |

– |

2–3 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ismadophila erizetorum |

– |

– |

– |

– |

5 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

|

Peltigera aphthosa |

5–8 |

5 |

1–2 |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Stereocaulon paschale |

– |

– |

1–3 |

Вкрапл. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Вестник КрасГАУ. 2016. № 9

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов, мг/кг: А – в зеленых мхах; Б – сфагновых мхах;

В – в лишайниках; Г – содержание меди и никеля во мхах кл. уч. «Рыбная» (по оси координат – конц. элементов, мг/кг; по оси абсцисс – ключевые участки)

■ Сфагновые мхи

■ Зеленые мхи

Рис. 2. Концентрация серы во мхах и лишайниках болот ключевых участков

При этом, как показали визуальные наблюдения, такая высокая концентрация серы никак не отражается на проективном покрытии мхов и лишайников и их биологическом разнообразии (см. табл.).

Заключение. Установлено, что жизненное состояние и видовой состав моховолишайникового яруса болот криолитозоны на кл. уч. «Черная», «Горбиачин» и «Тукаланда», расположенных в периферийной части газодымового шлейфа НПР, вполне соответствует природному облику. А значительная дигрессия мхов и лишайников болот кл. уч. «Рыбная» вызвана экстремальным содержанием поллютантов в воздухе и регулярностью выбросов предприятий НПР. Таким образом, общегеографическая картина морфологических деструкций мохово-лишайникового яруса болот хорошо согласуется с содержанием тяжелых металлов и серы во мхах и лишайниках.

Список литературы Оценка нарушенности мохово-лишайникового яруса болот криолитозоны в зависимости от антропогенной нагрузки

- Лукина Н.В., Никонов В.В. Биогеохимические циклы в лесах Севера в условиях аэротех-ногенного загрязнения: в 2 ч. -Апатиты: Изд-во КНЦ РАН. -1996. -Ч. 1. -213 с.; Ч. 2. -192 с.

- Бязров Л.Г. Лишайники в экологическом мониторинге. -М.: Научный мир, 2002. -336 с.

- Berg T., Steinnes E. Use of mosses (Hylo-comium splendens and Pleurozium schreberi) as biomonitors of heavy metal deposition: from relative to absolute deposition values//Environ-mental Pollution. -1997. -Vol. 98 -№ 1. -P. 61-71.

- Grodzinska K., Szarek-Lukaszewska G. Re-sponse of mosses to heavy metal deposition in Poland -an overview//Environmental Pollu-tion. -2001. -Vol. 114. -P. 443-451.

- Карпенко Л.В., Анискина А.А., Пермякова Г.В. Состояние растительности болот в зоне техногенного воздействия Норильского гор-но-металлургического комбината//Геогра-фия и природные ресурсы. -2012.-№ 1. -С. 56-62.

- Савич-Любицкая Л.И., Смирнова З.Н. Определитель сфагновых мхов. -Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. -112 с.

- Савич-Любицкая Л.И., Смирнова З.Н. Опре-делитель листостебельных мхов СССР. -Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1970. -824 с.

- Окснер А.Н. Определитель лишайников СССР. Морфология, систематика и геогра-фическое распространение. -Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1974. -Вып. 2. -287 с.

- Карпенко Л.В. Диагностика экологического состояния растительности болот в услови-ях аэротехногенного загрязнения//Вестн. КрасГАУ. -2014. -№ 5. -С. 112-115.

- Ершов Ю.И. Почвы предтундровых лесов Енисейского Заполярья, подверженные аэропромышленным выбросам серы//Гео-графия и природные ресурсы. -1992. -№ 1. -С. 33-39.

- Душкова Д.О., Евсеев А.В. Анализ техноген-ного воздействия на геосистемы Европей-ского севера России//Арктика и Север. -2011. -№ 4. -С. 162-195.