Оценка нарушенности земель территории Витебской области при добыче общераспространенных полезных ископаемых по данным дистанционного зондирования с использованием геоинформационных систем

Автор: Галкин А.Н., Торбенко А.Б., Мальков К.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Разработанная авторами методика с применением спутниковых данных и ГИС-технологий позволила оценить распространенность горных выработок в пределах Витебской области, выполнить расчеты удельной плотности размещения карьеров и выработанных торфяников на ее территории. Совместное использование плотностных и площадных характеристик горных выработок сделало возможным создать наиболее объективную картографическую модель существующей карьерной нагрузки в исследуемом регионе. Ее анализ показал, что участки с высокой карьерной нагрузкой в геолого-геоморфологическом отношении тяготеют в основном к крупным торфяным массивам в пределах пологоволнистых моренных и водно-ледниковых равнин и низин поозерского возраста позднего плейстоцена. Территории со средней карьерной нагрузкой также приурочены к крупным торфяникам, за малым исключением, где существуют участки с неглубоким залеганием верхнедевонских доломитов и известняков, разрабатываемых ОАО «Доломит». Низкая карьерная нагрузка отмечается на всей территории Витебского региона, она характерна для участков распространения малоплощадных торфоразработок, а также мест размещения карьеров по добыче песка, глин и песчано-гравийного материала, отличающихся относительно небольшими размерами и располагающихся в пределах различных генетических типов рельефа.

Общераспространенные полезные ископаемые, добыча полезных ископаемых, карьеры, торфяные поля, нарушенные земли, пораженность территории, карьерная нагрузка, витебская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147245128

IDR: 147245128 | УДК: 622:624.13:502/504 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.3.284

Текст научной статьи Оценка нарушенности земель территории Витебской области при добыче общераспространенных полезных ископаемых по данным дистанционного зондирования с использованием геоинформационных систем

Общераспространенные полезные ископаемые – важнейший компонент ресурсного потенциала любого государства. Они являются сырьевой основой для дорожного строительства, производства строительных материалов, сельского хозяйства и т.д. Постоянно растущие потребности в этих ресурсах вызывают необходимость их интенсивной разработки, что влечет за собой отторжение значительных территорий для проведения добычных работ и, как результат, трансформацию, нередко негативную, компонентов окружающей природной среды. Причинами этой трансформации могут быть как сам процесс добычи полезных ископаемых, так и созданная инфраструктура производства, включая размещение отвалов вскрышных пород – один гектар нарушенных разработками земель ориентировочно оказывает вредное влияние на гектар прилегающих территорий, занятых отвалами пустой породы, хвостохранилищами, промышленными площадками, транспортными коммуникациями и др. (Сенченко, 2011).

Витебская область располагает значительными ресурсами общераспространенных полезных ископаемых. Основными среди них являются доломит, кирпичные, гончарные и керамзитовые глины, строительные пески и песчано-гравийный материал, торф и сапропель (Полезные ископаемые .., 2002). Регион содержит 100 % республиканских запасов доломита, 70 % запасов сапропеля, 40 % запасов глин, 33 % запасов песчано-гравийного материала, около 30 % запасов торфа и 12 % запасов строительных песков. Добыча доломита осуществляется на участке «Гралево» месторождения «Руба» в Витебском районе. Здесь его запасы по категориям А+В+С1 составляют 615,9 млн т, по категории С2 – 235,7 млн т. Сырье используется для производства доломитовой муки, минеральных порошков для кровельного рубероида, щебня, асфальтобетонных покрытий и др. материалов. Запасы сапропеля в области оцениваются в 2,2 млрд м3, из которых 1594,7 млн м3 залегают в озерах и 622 млн м3 под торфяной залежью. В Витебском регионе разведано 56 месторождений глин с запасами в 149,9 млн м3, из них по промышленным категориям 66,7 млн м3, имеется более 110 месторождений песчано-гравийной смеси и песка с разведанными запасами в 637 млн м3, в т.ч. по промышленным категориям 332 млн м3. На территории области находится 2,7 тыс. месторождений торфа, площадь которых в нулевых границах составляет 223 тыс. га. Запасы торфа в границах промышленной глубины залежи оцениваются в 599 млн т. В разрабатываемый фонд отнесено 23 торфяных месторождения (56 участков) площадью 34 тыс. га с промышленными запасами торфа в 114,6 млн т (Физическая география .., 2021).

На базе разведанных крупных месторождений полезных ископаемых созданы предприятия и производственные мощности по карьерной добыче минерального сырья. В большинстве случаев их функционирование часто сопряжено с трансформацией компонентов окружающей, и прежде всего геологической, среды. Эта трансформация проявляется главным образом в изменении геологического строения территории, состава и свойств слагающих ее пород, рельефа, гидрогеологических и геохимических условий района добычи, а также в развитии различных природных и техногенных геоди-намических процессов и явлений, часто носящих деструктивный характер. Загрязняется атмосферный воздух, деградирует почвенно-растительный покров, водоотливы из карьеров изменяют условия питания, движения и разгрузки подземных вод, истощают их запасы, формируют депрессионные воронки с радиусами, исчисляемыми километрами. В результате иссякают источники, колодцы, скважины, пересыхают малые реки и водоемы (Галкин, 2006; Пашкевич и др., 2019). Разработка и складирование вскрышных пород (или отвалообразование) приводит к формированию техногенных грунтов, отличающихся низкими показателями физических и физико-механических свойств. На склонах отвалов и в бортах карьеров активно развиваются процессы выветривания, плоскостной смыв и линейная эрозия, возникают оползни, обвалы, осыпи, проявляются суффозия и плывуны. На прилегающих к карьерам территориях формируются зоны подтопления и заболачивания. В совокупности все это способствует тому, что земли, нарушенные горными выработками и сопутствующими им отвалами, часто становятся непригодными для дальнейшего их хозяйственного использования.

Исходя из вышесказанного, изучение нарушенности земель исследуемой территории различными горными выработками по добыче общераспространенных полезных ископаемых, их площадного распространения, а также влияния на компоненты окружающей природной среды является необходимой и важной задачей. Соответственно, целью наших исследований стало рассмотрение особенностей распространения отработанных и эксплуатируемых карьеров, а также других горных выработок на территории Витебской области и оценка ее пораженности этими выработками для оптимизации системы управления инженерно-хозяйственной деятельностью в регионе.

Материалы и методы

В качестве источника информации об исследуемых объектах использовались данные открытого картографического сервиса OpenStreetMap, официальных источников:

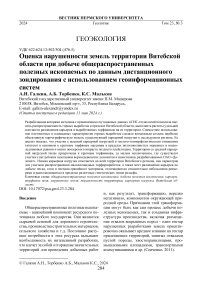

Государственного кадастра недр Республики Беларусь, базы данных «Торфяники Беларуси», информационных докладов Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды о состоянии минерально-сырьевой базы региона, а также опубликованной справочной, научной и другой литературы (База данных .., 2024; Государственный кадастр .., 2024; Полезные ископаемые .., 2002). Были получены данные об отработанных и разрабатываемых карьерах и торфяных полях, состоящих из технологических карт с системами дренажных канав, включающие в себя название объекта учета в соответствии с результатом работ по геологическому изучению недр, количество учтенных на балансе и в разработке полезных ископаемых и др. На их основе составлена схематическая карта распространенности на территории Витебской области различных горных выработок, насчитывающая 546 единиц (рис. 1).

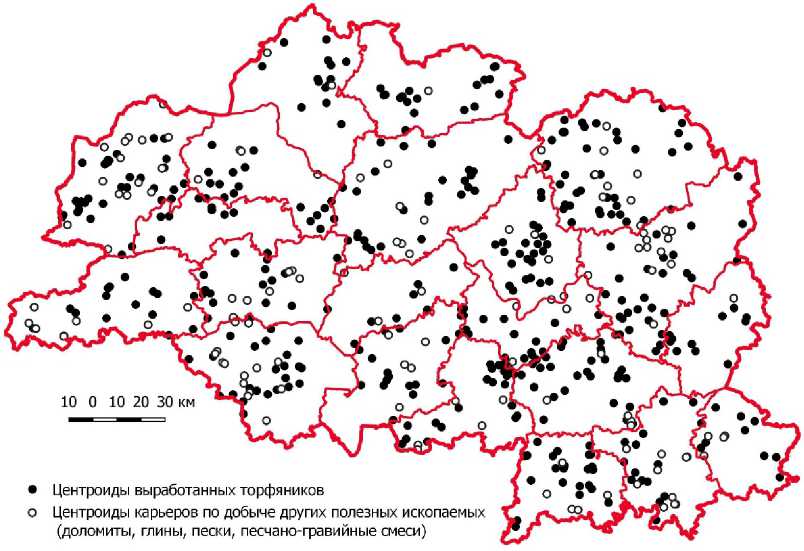

Для построения этой картосхемы и других картографических моделей использовалась геоинформационная система QGIS с привлечением спутниковых данных дистанционного зондирования Земли из открытых сервисов Google, Yandex и Bing, которые предоставляют данные спутниковых групп Landsat и Sentinel. Отбор снимков производился через программу для работы с картами и спутниковыми снимками SAS. Planet (рис. 2).

Обработку данных для выделения районов с различной степенью нарушенности земель горными выработками (или карьерной нагрузкой ) выполняли с помощью статистических методов. Расчет распространенности горных выработок и удельной плотности их размещения производили по соответствующим формулам: D = N / S , d = N / s, где D – коэффициент распространенности в пределах административных единиц (ед/км2); d – удельная плотность размещения карьеров на условной территории (ед/100 км2); S – площадь территории (км2); s – площадь территории, равная 100 км2; N – количество карьеров (ед).

Рис. 1. Схематическая карта Витебской области с расположением горных выработок по добыче полезных ископаемых

Рис. 2. Космические снимки торфоразработки и карьера по добыче песчано-гравийной смеси «Кру-левщизна» Глубокского района (вверху) и карьера «Журжево-II» по добыче кирпичных глин в окрестностях г. Витебска (внизу) при обработке программным продуктом SAS. Planet

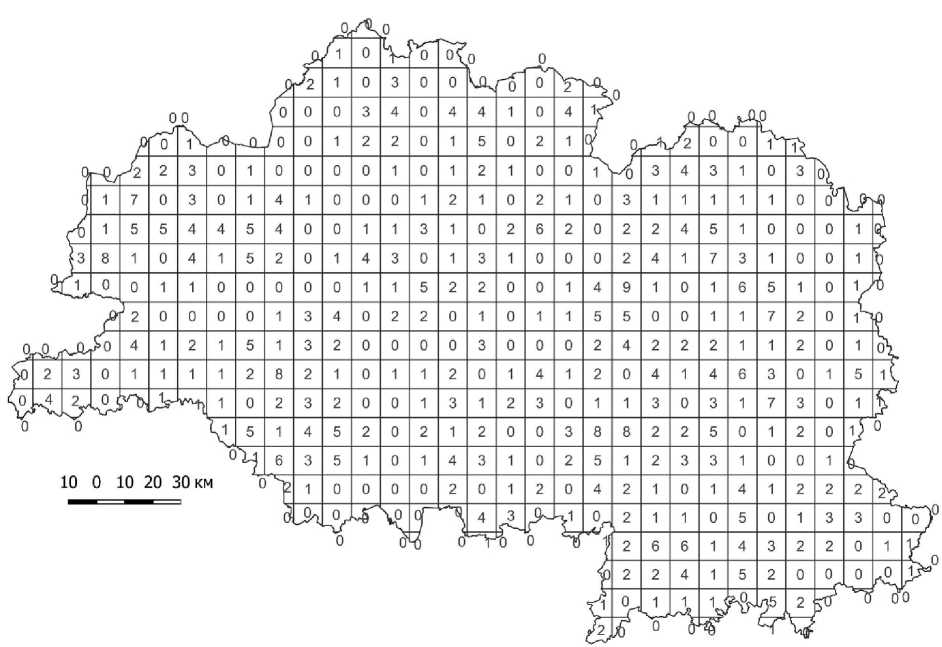

Следует отметить, что если коэффициент распространенности определялся нами для административных районов Витебской области, то для расчета удельной плотности размещения горных выработок в исследуемом регионе вся его площадь с прилегающими территориями была разбита на 479 квадратов, площадь каждого из которых составила 100 км2. В дальнейшем в каждом квадрате, или ячейке, производился подсчет выработок и рассчитывалась их удельная плотность, по которой в последующем устанавливалась степень карьерной нагрузки как в пределах административных районов, так и всей области в целом.

Результаты и их обсуждение

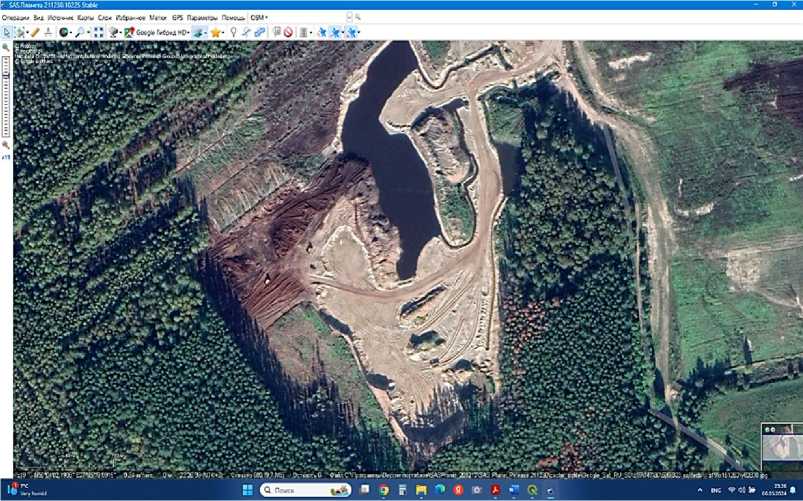

Как показали результаты проведенных исследований, наибольшей распространенностью горных выработок характеризуются Браславский и Толочинский районы Витебской области. Здесь коэффициенты данного показателя составляют 0,021 и 0,019 ед/км2

соответственно (рис. 3). У шести районов из 21 коэффициент распространенности изменяется от 0,016 до 0,018 ед/км2, у стольких же районов он не превышает 0,010 ед/км2. Для остальных семи районов значения этого коэффициента колеблются от 0,011 (Полоцкий и Поставский районы) до 0,015 (Витебский и Глубокский районы) ед/км2 (рис. 3). При этом для Витебского региона в целом данный коэффициент составляет 0,014 ед/км2.

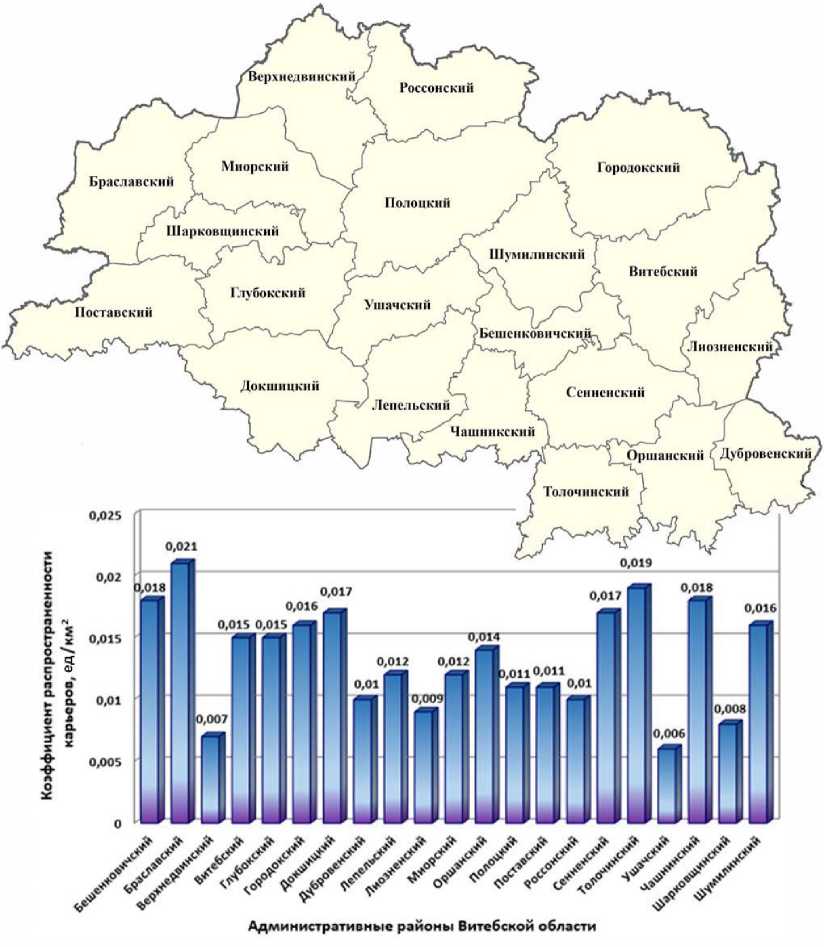

Особого внимания заслуживает анализ распространенности горных выработок, основанный на расчете удельной плотности их размещения на территории исследуемого региона. Согласно созданной сеточной модели, наибольшее их количество, приходящееся на единичный квадрат, или ячейку, равно 9, наименьшее – 0 (рис. 4). Соответственно, максимальная удельная плотность размещения горных выработок в регионе составляет 9 ед/100 км2, а минимальная – 0. Всего на сеточной модели выделяется одна ячейка с удельной плотностью горных выработок 9 ед/100 км2, по четыре – с 8 и 7, шесть – с 6, двадцать – с 5, двадцать восемь – с плотностью 4 ед/100 км2. В 198 ячейках выработки отсутствуют (0), в остальных 218 их удельная плотность составляет 1–3 ед/100 км2 (рис. 4).

Рис. 3. Распределение коэффициента распространенности горных выработок по административным районам Витебской области

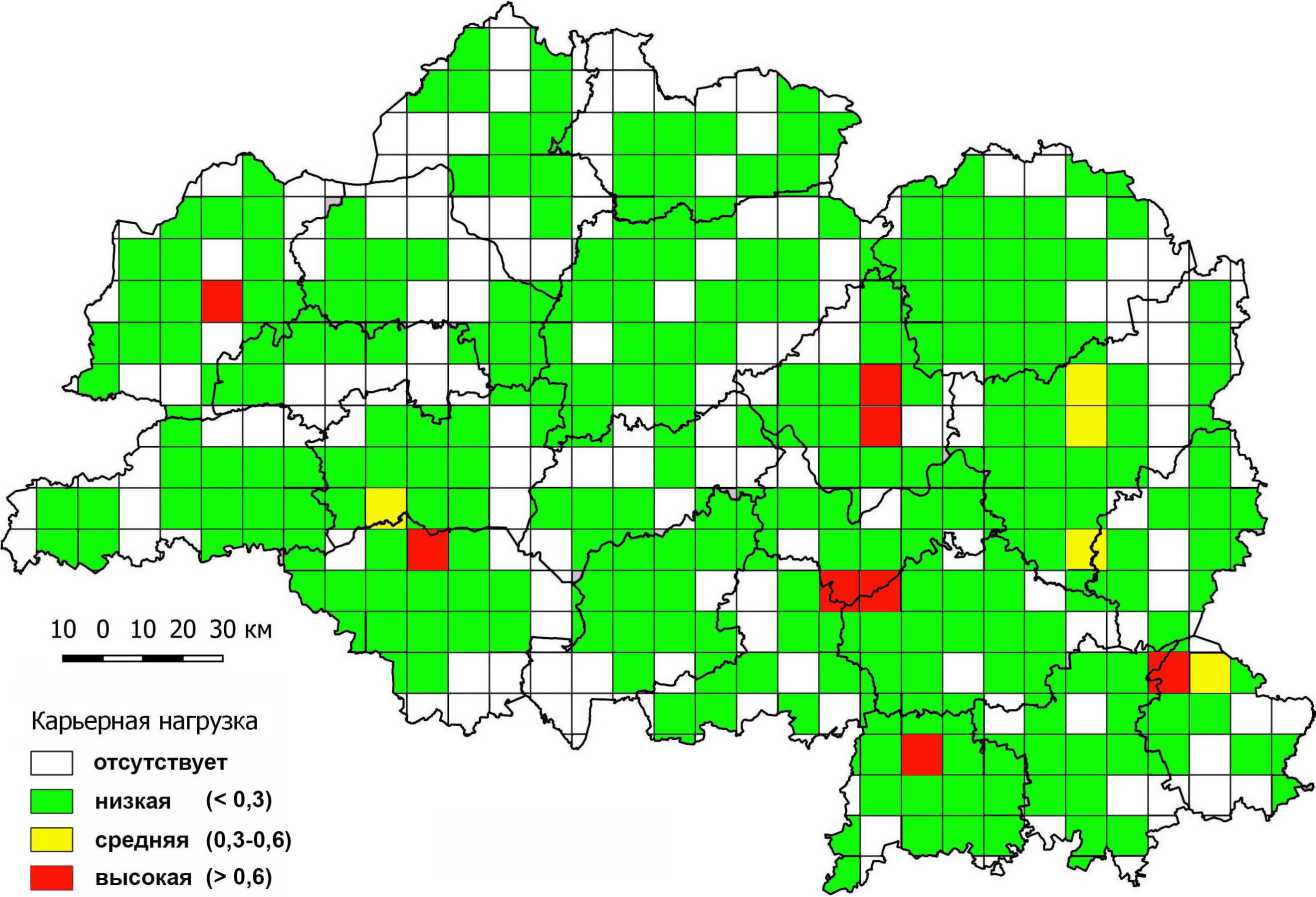

Установленные значения плотностных характеристик распространенности рассматриваемых горных выработок позволили классифицировать и визуализировать карьерную нагрузку по степени или уровню ее возрастания на различных территориях. По результатам анализа полученной информации была предложена следующая градация уровней: при удельной плотности выработок 1– 3 ед/100 км2 – нагрузка низкая; 4–6 – средняя; более 7 ед/100 км2 – высокая. Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые карьеры и торфяные выработки занимают довольно небольшую площадь – менее 1 км2, другие же могут охватывать значительные территории, иногда в десятки квадратных километров. Так, у выработанного карьера по добыче песка около д. Подсвилье в Глу-бокском районе площадь не превышает 0,0007 км2, у песчаного карьера северо-восточней д. Копысь Оршанского района она чуть более 0,2 км2, в то время как у

10 0 10 20 30 км

0 54 и

Рис. 4 Сеточная модель распределения удельной плотности горных выработок (ед/100 км2) на территории Витебской области

выработанных торфяников месторождений Осиновское в Дубровенском районе, Журав-левское в Докшицком и Усвиж Бук в Толо-чинском районе площадь составляет 44,13; 32,45 и 17,9 км2 соответственно (База данных .., 2024). В связи с этим, оценивая карьерную нагрузку на какую-либо территорию, целесообразно учитывать, наряду с удельной плотностью горных выработок, и занимаемую ими площадь, а именно, если суммарная площадь горных выработок в единичном квадрате в 100 км2 составляет менее 10 % его площади (<10 км2), то нагрузка будет низкая; 10–20 % – средняя; более 20 % (>20 км2) – нагрузка высокая. Такая градация принята нами с некоторой корректировкой по аналогии с площадной пораженностью территорий плоскостной и овражной эрозией (согласно СНБ 2.03.01–98), морфологически схожими с техногенной денудацией земной поверхности.

Совместное использование плотностных и наиболее объективную картографическую площадных характеристик горных выработок модель существующей карьерной нагрузки на (их произведение) позволило создать территории исследуемого региона (рис. 5).

Анализ данной модели показал, что участки с высокой карьерной нагрузкой располагаются в пределах Бешенковичского, Браславского, Докшицкого, Дубровенского, Сен-ненского, Толочинского и Шумилинского районов. В геолого-геоморфологическом отношении все они тяготеют преимущественно к крупным торфяным массивам в пределах пологоволнистых моренных и водно-ледниковых равнин, а также низин поозерского возраста позднего плейстоцена (Физическая география .., 2021). Здесь нарушенные земли представлены выработанными торфяниками с небольшим количеством карьеров по добыче песков и песчано-гравийного материала.

Участки со средней карьерной нагрузкой установлены лишь в Витебском, Глубокском и Дубровенском районах. В геолого- геоморфологическом плане они также приурочены к торфяным залежам в пределах по-озерских моренных и водно-ледниковых равнин и низин, за малым исключением, где существуют участки с неглубоким залеганием верхнедевонских доломитов и известняков, разрабатываемых открытым акционерным обществом «Доломит».

Низкая карьерная нагрузка отмечается по всей территории Витебского региона. Она характерна для участков распространения малоплощадных торфоразработок, а также мест размещения карьеров по добыче песка, глин и песчано-гравийных смесей, отличающихся в основном относительно небольшими размерами. Причем все эти участки располагаются в пределах различных генетических типов рельефа (Физическая география .., 2021).

Рис. 5. Карьерная нагрузка на территории Витебской области

Заключение

По результатам проведенных исследований можно заключить, что использование спутниковых данных и ГИС-технологий позволило авторам разработать собственную методику оценки степени нарушенности земель при добыче общераспространенных полезных ископаемых, основанную на совместном использовании показателей плотности размещения и площади различных горных выработок. Рассчитанная карьерная нагрузка в пределах Витебской области свидетельствует о том, что в целом для региона она относительно низкая – участки со средним и высоким уровнями указанной нагрузки занимают менее 3,5 % всей площади сеточной модели исследуемой территории, при этом около 30 % ее площади не подвержено воздействию процесса добычи полезных ископаемых.

Исследования выполнены в рамках реализации задания «Разработка геолого-информационной модели кайнозойских отложений территории Витебской области как основы рационального и эколого-безопасного недропользования» Государственной программы научных исследований «Природные ресурсы и окружающая среда» на 2021–2025 гг.

Список литературы Оценка нарушенности земель территории Витебской области при добыче общераспространенных полезных ископаемых по данным дистанционного зондирования с использованием геоинформационных систем

- База данных "Торфяники Беларуси". URL: www.peatlands.by/ (дата обращения: 02.05.2024).

- Галкин А.Н. Особенности проявления инженерно-геологических процессов на территории Беларуси // Лiтасфера. 2006. № 1 (24). С. 95-100. EDN: HSMSTF

- Государственный кадастр недр Республики Беларусь. URL: gkn.belgeocentr.by/ (дата обращения: 02.05.2024).

- Пашкевич В.И., Анцух Ю.П., Томина Н.М., Черепанский М.М. Оценка условий формирования повышенных водопритоков в карьер "Гралево" в зоне влияния водохранилища Витебской ГЭС // Природопользование. 2019. № 2. С. 274-278. EDN: SUTIUD

- Полезные ископаемые Беларуси: к 75-летию БелНИГРИ / под ред. П.З. Хомич и др. Минск: Адукацыя i выхаванне, 2002. 528 с.

- Сенченко Д.С. Инженерно-геологическое обоснование метода оценки нарушенности горным производством земель для восстановления экологического равновесия: автореф. дис.... канд. техн. наук. М., 2011. 22 с. EDN: QHORZZ

- СНБ 2.03.01-98. Геофизика опасных природных воздействий. Минск, 1998. 7 с.

- Физическая география Витебской области / под ред. А.Н. Галкина. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. 235 с. URL: rep. vsu.by/handle/123456789/30798 (дата обращения: 02.05.2024).