Оценка нефтегенерационного потенциала эмсско-тиманских отложений Республики Удмуртия

Автор: Кожевникова Е.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены материалы по изучению генерационного потенциала эмсско-тиманских отложений Удмуртской Республики. Проведено изучение условий осадконакопления, геохимических фаций стадии диагенеза. Дана количественная оценка генерационного потенциала изучаемого комплекса, выполнен расчет плотности органического вещества пород, что позволило выделить локальные зоны распространения нефтегазоматеринских свит. Проведена корреляция нефтей изучаемого комплекса с нефтями выше- и нижележащих комплексов. Установлено, что процесс генерации залежей углеводородов изучаемого комплекса имел смешанный механизм, вероятно, в данном процессе участвовали не только нефтегазоматеринские свиты терригенного девона, но и нефтегазоматеринские свиты выше- и нижележащих комплексов.

Терригенный девон, нефтегазоносность, осадконакопление, генерационный потенциал, удмуртская республика, север урало-поволжья

Короткий адрес: https://sciup.org/147245082

IDR: 147245082 | УДК: 553.982.2 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.4.396

Текст научной статьи Оценка нефтегенерационного потенциала эмсско-тиманских отложений Республики Удмуртия

Развитие нефтегазовой отрасли в Республике Удмуртия началось в послевоенные годы, а с открытием первого месторождения в 1955 г. объемы геологоразведочных работ стремительно увеличивались. Результат не заставил себя долго ждать. После открытия таких крупных месторождений, как Чутырско-Киенгоп-ское (1962), Мишкинское (1966), Греми-хинское (1964) и другие, Удмуртия в 1970-80-е гг. заняла ведущее место по темпам прироста добычи нефти в стране. За весь достаточно длительный период изучения недр республики открыто чуть более 100 месторождений углеводородов (УВ). Основные промышленные запасы сосредоточены в каменноугольных отложениях, но особого внимания заслуживают эмсско-тиманские породы.

Нефтегазоносность

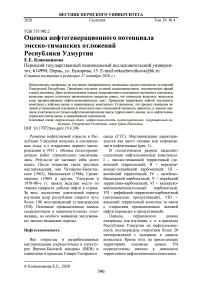

Все открытые и разрабатываемые месторождения сосредоточены в структурах Верхне-Камской впадины (ВКВ) и единичные в пределах Северо-Татарского свода (СТС). Месторождения характеризуются как чисто газовые или нефтяные, так и нефтегазовые (рис. 1).

В геологическом разрезе выделяют следующие нефтегазоносные комплексы: I - эмсско-тиманский терригенный (девонский терригенный); II — верхнеде-вонско-турнейский карбонатный; III -визейский терригенный; IV — визейско-башкирский карбонатный; V - верейский терригенно-карбонатный, VI - каширско-верхнекаменноугольный карбонатный, VII - рифейский терригенно-карбонатный (потенциально продуктивный), VIII -вендский терригенный комплекс (в связи с открытием промышленных залежей нефти переведен в продуктивный).

Породы терригенного девона интересны для изучения, т. к. в пределах Республики Удмуртия их нефтегазоносность подтверждена открытием более 20 месторождений с залежами в данном комплексе. Кроме того, на прилегающих территориях основные запасы УВ сосредоточены именно в девонском терригенном нефтегазоносном комплексе.

Условия осадконакопления

Породы эмсско-тиманского комплекса трансгрессивно перекрывают вендские, рифейские или породы фундамента. Мощность комплекса и полнота разреза не выдержана по площади. Так, в пределах Северо-Татарского свода, выделенного по всем структурным этажам и расположенного на юго-западе республики, фиксируется существенное сокращение мощности данного комплекса из-за полного отсутствия эмсско-эйфельских пород и частичного отсутствия живетских, па-шийских. Разрез комплекса в ВерхнеКамской впадине, расположенной на северо-востоке территории, напротив, характеризуется полным разрезом комплекса и максимальными значениями мощности до 110 м (рис. 1).

Основное влияние на процесс осадконакопления в средне-верхнедевонскую эпоху на рассматриваемой территории оказывали трансгрессии моря с северо-востока, востока со стороны Уральской геосинклинали. Интенсивность и продолжительность трансгрессий изменялись во времени, что привело к формированию ритмичного строения толщи. Породы эмс-ского яруса присутствуют только на северо-востоке республики, их мощность не превышает 20 м. Зоны осадконакопления эйфельских отложений совпадают с бассейном седиментации эмсского времени, но мощность эйфельских пород не превышает 10 м. Эмсско-эйфельские породы представлены преимущественно карбонатными разностями.

Наиболее детально фильтрационноемкостные свойства коллекторов и фациальные условия осадкообразования жи-ветско-тиманских пород изучены в работах Н.Е.Соснина. Так, он отмечает, что муллинские и ардатовские породы формировались преимущественно в условиях низких аккумулятивных слаборасчленен-ных равнин с зонами распространения русел палеорек. Пашийское время характеризуется положительными тектоническими движениями СТС, что привело к пере- мыву ранее отложенных осадков терригенного девона. В тиманское время происходит нарастание трансгрессии моря, ставшее результатом осадкообразования пород на всей территории республики. На протяжении формирования пород всего комплекса источником сноса терригенного материала являлся СТС (Соснин, 2009).

Рис. 1. Распространение живетско-тиман-ских отложений (по данным Н.Е. Соснина): 1 — населенные пункты; 2 — скважины, данные которых использованы для построения: 3 — административная граница Удмуртской Республики; 4 — изопахиты живетско-паишйских отложений; 5 — границы крупных тектонических элементов: ВКВ — Верхне-Камская впадина; СТС - Северо-Татарский свод; месторождения углеводородов: 6 — нефтяные; 7 — нефтегазовые; 8 — газовые

Генерационный потенциал

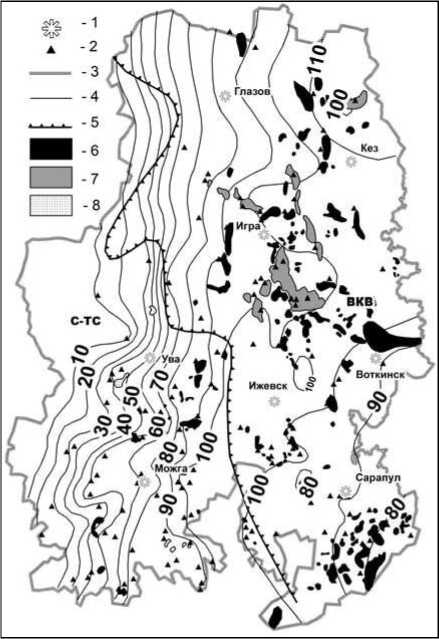

Оценка генерационного потенциала толщи основана на изучении типа органического вещества (ОВ) горных пород, его количества и степени катагенетиче-ской преобразованности. По данным ис- следований геохимической обстановки, образования живетско-тиманских отложений, проводимых АО «КамНИ-ИКИГС», установлено следующее. В жи-ветское время на территории преобладали субокислительные и слабовосстановительные обстановки, но на юге-востоке республики (в пределах СТС) существовали участки с восстановительными условиями (Решетниковская площадь). В пределах ВКВ, а именно на севере (Кули-гинская площадь) и на юге (Бурановская площадь), в живетское время диагенез характеризуется восстановительными условиями (рис. 2). Пашийско-тиманское время - неоднородными геохимическими фациями - от окислительных до резко восстановительных (Калачникова, 1979). Описанные условия на стадии диагенеза привели к окислению большей части ОВ, и действительно, распределение Сорг по породам комплекса в большинстве случаев не превышает кларковых значений.

Для оценки генерационного потенциала важно выделить зоны с распространением нефтегазоматеринских свит, не только содержащих Сорг, но имеющих плотность Сорг более 1 -106 т/км2 (Словарь ..., 1988). Расчет данного параметра проведен по формуле Qob = Copr-H-d-107 (Корчагина, 1980), где Qob - плотность содержания Сорг (т/км2), Сорг - содержание органического углерода в породе (%), характеризующее концентрации OB, d -плотность пород (г/см3), Н - мощность нефтегазоматеринских пород (км). Расчет проведен для суммарной мощности глинистых пород эмсско-тиманского комплекса, т. к. именно в глинистых разностях пород происходит захоронение ОВ.

Полученные результаты показывают, что на большей части территории Удмуртской Республики в породах рассматриваемого комплекса генерационный потенциал не мог генерировать УВ в количестве, достаточном для формирования открытых залежей.

Стоит отметить, что на юго-востоке СТС, на юге и в центральной части ВКВ выделены зоны с плотностью ОВ немно гим более критического значения, но это не позволяет объяснить формирование месторождений, находящихся на расстоянии большем, чем могут преодолеть У В в ходе миграции (рис.2).

Рис. 2. Расположение площадей с оценённым генерационным потенциалом: 1 — населенные пункты; 2 — административная граница Удмуртской Республики; 3 — границы крупных тектонических элементов: ВКВ — ВерхнеКамская впадина; СТС — Северо-Татарский свод; 4 — месторождения углеводородов; 3 — площади с восстановительными или резко восстановительными условиями на стадии диагенеза; 6 — площади, для которых проведен расчет плотности содержания ОВ; 7 -районы с нефтегазоматеринскими свитами эмсско-тиманского нефтегазоносного комплекса

Таким образом, степень преобразованности ОВ горных пород соответствует подстадии катагенеза МК1-2, т.е. толща вступала в главную зону нефтеобразова-ния, количества ОВ в породах недостаточно для формирования всех открытых залежей нефти в рассматриваемом комплексе. Проведен сравнительный анализ физико-химический свойств и генетических параметров нефтей терригенного девона с ОВ вмещающих пород и нефтями вышележащего комплекса. Нефти терригенного девона по всем показателям близки к нефтям верхнедевонско-турнейского комплекса, за исключением одного месторождения. Так, залежь нефти в терригенном девоне Чубойского нефтегазового месторождения имеет весьма специфические характеристики. Нефти по физико-химическим и генетическим параметрам существенно отличаются от одновозрастных нефтей как республики, так и всего севера Волго-Урала. Они характеризуются повышенной плотностью (до 998 кг/м3), низким содержанием серы (до 0,3 %), но наиболее важно, что такой генетический параметр, как изотопный состав углерода нефтей, имеет значения всего 31,3 %о, что характеризует нефти как изотопно легкие. В то время как изотопный состав углерода нефтей изучаемого комплекса на территории республики и соседних районов имеет значения от 29,3 до 27,8 %о. Интересно, что Чубойское месторождение расположено в центральной части ВКВ, в этом же районе находятся Шаканское и Тыловай-ское месторождения с открытыми залежами нефти в вендских отложениях. Именно вендские нефти изотопно более легкие, чем нефти всех вышележащих комплексов, они также имеют низкое содержание серы и повышенную плотность, по этим параметрам нефти терригенного девона Чубойского месторождения близки к вендским нефтям. Возможно, при формировании данной залежи и существовала вертикальная миграция из протерозойских отложений.

Выводы

Изучение условий седиментогенеза девонского терригенного (эмсско-тиманского) нефтегазоносного комплекса позволило установить, что в пределах территории Удмуртской Республики преобладали условия прибрежной континен тальной равнины с осаждением преимущественно песчаных пород и чередованием глинистых разностей. Зона распространения максимальной мощности отложений терригенного девона (до 100 м) имеет вытянутую форму с меридиональной ориентацией, проходящую через г. Ижевск.

Геохимические фации на стадии диагенеза изменялись как во времени, так и по площади от окислительных до восстановительных условий. Органическое вещество в породах представлено преимущественно смешанным гумусосапропелевым типом. Стадия преобразованности ОВ горных пород соответствует под стадии катагенеза МК1-2, но расчет плотности содержания органического вещества в породах позволил выделить только локальные зоны с концентрацией ОВ, достаточной для генерации У В в масштабах, способствующих формированию залежей УВ. Расположение указанных зон не позволяет объяснить с позиции современных представлений о миграции УВ формирование всех открытых залежей нефтей изучаемого комплекса, т. к. большинство месторождений удалено от зон распространения нефтегазоматеринских свит на расстояние более 30 км. Физикохимические и генетические параметры нефтей терригенного девона близки к нефтям вышележащего верхнедевонского комплекса. На территории республики открыто Чубойское месторождение с залежью нефти в девонском терригенном комплексе, его нефти характеризуются специфическими свойствами, типичными для нефтей протерозойского возраста.

Все перечисленные факты позволяют предположить, что генерация УВ девонского терригенного комплекса в пределах Удмуртской Республики имеет смешанную природу, формирование шло за счет нефтегазоматеринского потенциала верхнедевонского комплекса. Аналогичный процесс выявлен и описан на примере залежей терригенного девона Пермского края (Кожевникова, 2014). Нефтематеринские свиты терригенного девона могли вносить вклад в процесс генерации УВ, но только на локальных участках. Возможно, местами (Чубойское месторождение) также существовал подток УВ из нижележащих протерозойских отложений. Таким образом, девонский терригенный НГК один из наиболее перспективных для поисково-разведочных работ на нефть и газ для развития ресурсной базы Республики Удмуртия.

Список литературы Оценка нефтегенерационного потенциала эмсско-тиманских отложений Республики Удмуртия

- Калачникова И.Г., Гецен Н.Г., Шестов И.Н. и др. Оценка перспектив нефтегазоносности тер ригенных отложений девона Удмуртской АССР по геохимической характеристике нефтематеринских пород // Органическое вещество в современных и ископаемых осадках: тез. докл. VI Всесоюз. семинара. М., 1979. С.166-167.

- Кожевникова Е.Е., Карасева Т.В. Проблемы миграции углеводородов из нефтематеринских свит // Нефтегазовое дело. 2014. Т.12, №1. С. 25-29.

- Корчагина Ю.И., Четверикова О.П. Методы оценки генерации углеводородов в нефтепродуцирующих породах. М.: Недра. 1983. 222 с.

- Словарь по геологии нефти и газа. Л.: Недра. 1988. С.507-508.

- Соснин Н.Е. Строение и перспективы нефтеносности терригенного девона на территории Удмуртской Республики // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2009. № 11. С.21-24.