Оценка образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции по адаптивности в условиях Красноярской лесостепи

Автор: Никитина В.И., Федосенко Д.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований: изучить адаптивные свойства 33 образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции как исходный материал для создания сортов с высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям. Полевые исследования проведены на опытном поле в ОПХ «Минино» Красноярского НИИСХ в 2017-2019 гг. Выявлено в условиях Красноярской лесостепи высокое влияние сорта (47,8 %) и условий вегетации (38,0 %) на изменчивость урожайности изучаемых образцов пшеницы. Роль взаимодействия этих двух факторов значительно меньше - 8,9 %. Более низкую урожайность имели раннеспелые и среднеранние образцы пшеницы: Новосибирская 14, Новосибирская 15, Новосибирская 31, Чулымская, Канская, Зоряна, Руслада, Скала, Памяти Вавенкова. Достоверно превышали их по урожайности среднеранние сорта: Тулунская 12, Новосибирская 29, Уярочка, Омская 32. У среднеспелой группы существенно выделились по отношению к стандарту (Алтайская 75) 8 образцов: Предгорная, Красноярская 12, К-543-2, К-527-2, К-518-4, Омская Краса, Новосибирская 18, К-524-2...

Яровая пшеница, адаптивность, изменчивость, урожайность, селекция, показатель относительной стабильности признака, средняя стабильная урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/140245717

IDR: 140245717 | УДК: 631.11(571.51) | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-1-47-52

Текст научной статьи Оценка образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции по адаптивности в условиях Красноярской лесостепи

Введение . В настоящее время селекционный процесс в России направлен на создание сортов, обладающих повышенной пластичностью, устойчивостью к болезням и вредителям, дающих высокую стабильную урожайность, максимально использующих климатический потенциал зоны возделывания [1–9]. Сорта должны быть хорошо приспособлены к колебаниям погодных условий в течение вегетационного периода, к пониженной влагообеспеченности, быстро расти и развиваться, реагировать на улучшение условий выращивания в каждой конкретной экологической зоне.

Повышение урожайности в развитых странах на 90–95 % зависит от генетико-селекционного создания сортов и гибридов и только на 5–10 % – от совершенствования агротехнологий [10]. Многие современные сорта и гибриды недостаточно приспособлены для конструирования высокоурожайных, экологически устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов.

А.А. Жученко отмечает, что в сельскохозяйственном производстве у сортов реализуется около 30–40 %, а в лучшем случае – 50–60 % потенциальной их продуктивности, основной причиной этого является их недостаточная экологическая устойчивость [11].

Важной проблемой экологической селекции является теоретическое обоснование создания специализированных сортов со специфической адаптивностью для каждой почвенноклиматической зоны [2].

Современное растениеводство Красноярского края, учитывая его природно-климатические особенности, ограниченность использования минеральных удобрений и других средств химизации при возделывании зерновых культур, нуждается в адаптированных к условиям среды сортах. Для создания таких сортов, приспособленных к узкой экологической нише, необходим подбор исходного материала. Прообразом его являются местные сорта, представляющие уникальный набор коадаптированных блоков генов, обеспечивающих максимальное использование условий внешней среды [11].

Оценка стабильности и пластичности сортов яровой пшеницы позволит установить достоверность наблюдаемых различий по урожайности и получить необходимую информацию для отбора ценного исходного материала при селекции на адаптивность.

Цель исследований : оценка экологической пластичности и стабильности образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции в условиях Красноярской лесостепи по количественному признаку «урожайность зерна».

Исходный материал и методика исследований. Для оценки адаптивного потенциала в ОПХ «Минино» Красноярского НИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН в 2017–2019 гг. были проведены полевые исследования 33 образцов сибирской селекции. Стандартные сорта по группам спелости: раннеспелые, среднеранние – Алтайская 70; среднеспелые – Алтайская 75; среднепоздние – Свирель. Посев проводили по чистому пару в оптимальные для Красноярской лесостепи сроки (17–20 мая), сеялкой ССФК-7, в четырехкратной повторности с нормой высева 500 всхожих зерен на 1 м2. Площадь делянок – 3,26 м2, учетная – 3 м2.

Постановку опытов, учеты и наблюдения осуществляли в соответствии с методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и методическими указаниями ВНИИР по изучению мировой коллекции пшеницы [12–14].

Определение средней стабильной урожайности, показателя относительной стабильности признака рассчитывали по Н.А. Соболеву [15].

Результаты исследований. Метеорологические условия в годы исследований (2017– 2019 гг.) отличались друг от друга и от средней многолетней нормы. Характерной особенностью этих лет являлось наличие весенне-летней засухи, которая особенно была выражена в 2019 г. Недостаточное количество осадков выпало в июле (0–98,7 %), меньше всего в 2018 г.: от 0 % (II декада) до 50,7 % (I декада) от нормы.

По среднесуточной температуре воздуха периоды вегетации растений были различны, наиболее отчетливо – во второй декаде мая, первой декаде июня и июля, третьей декаде июля и все декады августа. В годы опытов выше климатической нормы среднесуточные температуры воздуха имели место в третьей декаде мая (на 1–4,7 °С), второй (0,3–2,3 °С) и третьей (1,6– 5,4 °С) декадах июня, ниже средних многолетних данных – во второй декаде июля (на 0,2– 2,0 °С). Разнообразие и контрастность погодных условий в течение вегетации способствовали объективной оценке исходного материала.

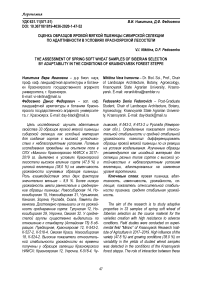

Исследования в условиях Красноярской лесостепи позволили выявить высокое влияние сорта (47,8 %) и условий вегетации (38,0 %) на изменчивость урожайности яровой пшеницы (рис.).

Доля влияния изучаемых факторов на изменчивость урожайности, %

Взаимодействие «генотип – годы» показывает реакцию растения на любые изменения среды, и оно составляет 8,9 %. Знание доли влияния факторов «генотип», «годы» и их взаимодействия на урожайность необходимо для определения ареала распространения сортов и правильного выбора соответствующих технологий для возделывания.

Урожайность значительно варьировала по годам, от 149 (Новосибирская 15) до 307 г/м2

(Красноярская 12) в 2017 г., наибольшая амплитуда отмечена между образцами в 2018 г. – 161 (Новосибирская 14) – 444 г/м2 (Свирель) и 206 (Новосибирская 14) – 439 г/м2 (Предгорная) в 2019 г. По-разному реагировали образцы яровой пшеницы на изменение погодных условий во времени. Самую низкую урожайность за 3 года показал сорт Новосибирская 14, высокую – Предгорная (табл.).

Показатели экологической адаптивности образцов яровой пшеницы сибирской селекции (2017–2019 гг.)

|

Образец |

Группа спелости* |

Средняя урожа й ность ( х ) |

Показатель стабильности (st2) |

Стабильная урожайность (А) |

||

|

г/м2 |

Место |

г/м2 |

Место |

|||

|

Алтайская 70, st. |

04 |

308,3 |

16 |

0,64 |

246,3 |

11 |

|

Новосибирская 15 |

03 |

192,8 |

32 |

0,53 |

140,0 |

30 |

|

Канская |

04 |

228,5 |

30 |

0,35 |

135,5 |

32 |

|

Чулымская |

04 |

209,2 |

31 |

0,80 |

187,2 |

20 |

|

Зоряна |

04 |

228,6 |

29 |

0,58 |

174,8 |

26 |

|

Новосибирская 14 |

04 |

179,0 |

33 |

0,58 |

135,8 |

31 |

|

Скала |

04 |

235,2 |

27 |

0,18 |

71,3 |

33 |

|

Тулунская 12 |

04 |

272,3 |

24 |

0,51 |

194,8 |

19 |

|

Новосибирская 29 |

04 |

282,3 |

23 |

0,61 |

221,0 |

15 |

|

Новосибирская 31 |

04 |

238,6 |

26 |

0,60 |

184,5 |

21 |

|

Памяти Вавенкова |

04 |

244,5 |

25 |

0,54 |

180,3 |

23 |

|

Руслада |

04 |

233,7 |

28 |

0,72 |

198,9 |

18 |

|

Уярочка |

04 |

292,5 |

21 |

0,84 |

267,8 |

7 |

|

Омская 32 |

04 |

301,1 |

18 |

0,56 |

225,6 |

12 |

|

Алтайская 75, st. |

05 |

297,3 |

19 |

0,37 |

180,2 |

24 |

|

Омская 33 |

05 |

308,4 |

15 |

0,21 |

140,2 |

29 |

|

Омская Краса |

05 |

340,7 |

9 |

0,38 |

210,9 |

17 |

|

Сибирский Альянс |

05 |

304,3 |

17 |

0,25 |

152,3 |

28 |

|

Новосибирская 18 |

05 |

335,9 |

10 |

0,28 |

179,2 |

25 |

|

Красноярская 12 |

05 |

354,2 |

3 |

0,84 |

324,4 |

1 |

|

Курагинская 2 |

05 |

325,0 |

14 |

0,48 |

224,3 |

13 |

|

Ветлужанка |

05 |

292,8 |

20 |

0,55 |

217,9 |

16 |

|

К-543-2 |

05 |

353,7 |

4 |

0,74 |

303,8 |

3 |

|

К-518-4 |

05 |

343,8 |

7 |

0,80 |

308,3 |

2 |

|

К-524-2 |

05 |

329,6 |

13 |

0,30 |

181,1 |

22 |

|

К-527-2 |

05 |

351,2 |

5 |

0,52 |

248,4 |

10 |

|

Сигма 2 |

05 |

283,2 |

22 |

0,61 |

221,2 |

14 |

|

Предгорная |

05 |

367,8 |

1 |

0,55 |

273,8 |

6 |

|

Свирель, st. |

06 |

345,8 |

6 |

0,24 |

169,7 |

27 |

|

К-626-1 |

06 |

366,2 |

2 |

0,61 |

286,0 |

4 |

|

К-592-5 |

06 |

342,8 |

8 |

0,57 |

259,2 |

9 |

|

К-613-2 |

06 |

333,1 |

11 |

0,72 |

282,4 |

5 |

|

Г-44 |

06 |

333,0 |

12 |

0,61 |

261,1 |

8 |

|

НСР 05 |

27,9 |

0,16 |

27,7 |

|||

03 – раннеспелые; 04 – среднеранние; 05 – среднеспелые; 06 – среднепоздние сорта.

Более низкие показатели по урожайности имели в основном раннеспелые и среднеранние образцы пшеницы: Новосибирская 14, Новосибирская 15, Новосибирская 31, Чулымская, Канская, Зоряна, Руслада, Скала, Памяти Вавенко-ва. Достоверно превышают указанные образцы по урожайности среднеранние сорта: Тулунская 12, Новосибирская 29, Уярочка, Омская 32. На- личие весенне-летней засухи в годы полевых опытов не позволило среднеранним сортам реализовать их генетический потенциал продуктивности.

У среднеспелой группы на уровне стандарта (Алтайская 75) имели урожайность сорта: Омская 33, Сибирский Альянс, Ветлужанка, Сигма 2, Ку-рагинская 2. Остальные 8 образцов существен- но превышали стандартный сорт по урожайности.

Среднепоздние образцы пшеницы показали в изучаемые годы достоверно выше урожайность, чем среднеранние.

Определение величины относительной стабильности показывает экологическую стабильность урожайности. Чем больше этот показатель, тем выше экологическая стабильность сорта по данному признаку. Самые высокие данные по относительной стабильности явили образцы селекции Красноярского НИИСХ: Красноярская 12, Уярочка, К-518-4, Чулымская, К543-2, К-613-2 и Руслада (Кемеровская обл.).

Существенно ниже показатели стабильности были у образцов, урожайность которых сильно варьировала по годам и в значительной степени зависела от складывающихся погодных условий в период вегетации: Скала, Омская 33, Свирель, Сибирский Альянс, Новосибирская 18, К-524-2, Канская, Алтайская 75, Омская Краса. Остальные сорта имели промежуточный показатель стабильности.

Изучаемый материал представлен образцами, которые в различной степени сочетали среднюю урожайность и стабильность. Самую высокую стабильную урожайность показал сорт Красноярская 12. Он по средней арифметической урожайности в классовых интервалах ранжированного ряда занимал третье место, по экологической стабильности – первое. Образцы Предгорная и К-626-1, превышающие по средней урожайности сорт Красноярская 12, по стабильной урожайности оказались ниже его. Сорт Красноярская 12 обеспечивает более устойчивую урожайность в резко различающихся агроэкологических условиях возделывания.

Особый интерес для производства и как исходный материал для селекции на адаптивность представляют образцы, выделившиеся по стабильной урожайности: К-518-4, К-543-2, Уярочка, К-613-2, Г-44, Курагинская 2, Омская 32, Алтайская 70, Сигма 2.

К сортам интенсивного типа, отзывчивым на улучшение условий произрастания в благоприятные годы и снижающим урожайность в неблагоприятные, можно отнести: Свирель, К-524-2, Новосибирская 18, Омская Краса, Сибирский Альянс, Алтайская 75.

К образцам, отзывчивым на улучшение условий вегетации, имеющим стабильную урожайность в ранжированном ряду ниже по срав- нению со средней арифметической, относятся: К-626-1, К-592-5, Предгорная, К-527-2.

Выделились образцы, дающие более низкие и стабильные урожаи в годы исследований: Чулымская, Руслада, Новосибирская 31, Зоряна, Новосибирская 15, Новосибирская 14.

Заключение. Определение показателя относительной стабильности и средней стабильной урожайности позволило дифференцировать образцы яровой мягкой пшеницы по их реакции на условия возделывания. Изученные образцы рекомендуются как исходный материал для селекции разных типов сортов с высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям вегетации, адаптированных на изменение уровня агротехники.

Список литературы Оценка образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции по адаптивности в условиях Красноярской лесостепи

- Вавилов Н.И. Селекция как наука. Т. 1 // Избранные произведения. - Л.: Наука, 1967. - С. 328-342.

- Головоченко А.П. Особенности адаптивной селекции яровой мягкой пшеницы в лесостепной зоне Среднего Поволжья / Поволж. науч.-исслед. ин-т селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова. - Кинель, 2001. - 380 с.

- Жученко А.А. Роль адаптивной системы селекции в растениеводстве XXI века // Коммерческие сорта полевых культур Российской Федерации. - М.: ИКАР, 2003. - С. 10-15.

- Евдокимов М.Г. Селекция яровой твердой пшеницы в Сибирском Прииртышье. - Омск, 2006. - 219 с.

- Караульный Д.В., Кукреш Л.В. Использование критериев адаптивности для оценки сортов озимых зерновых культур // Вестник БГСХА. - 2010. - № 1. - С. 62-67.

- Корзун О.С., Бруйло А.С. Адаптивные особенности селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. - Гродно: Изд-во ГГАУ, 2011. - 140 с.

- Никулин А.Ф., Кадиков Р.К., Исмагилов Р.Р. Отзывчивость сортов яровой мягкой пшеницы на изменения условий вегетации // Вестник БГАУ. - 2012. - № 4. - С. 8-11.

- Рыбась И.А. Повышение адаптивности в селекции зерновых культур // Сельскохозяйственная биология. - 2016. - Т. 51, № 5. - С. 617-626.

- Никитина В.И., Количенко А.А. Оценка экологической стабильности сортов яровой мягкой пшеницы на сортоучастках Красноярского края // Вестник КрасГАУ. - 2019. - № 3. - C. 58-64.

- Драгавцев В.А., Макарова Г.А., Кочетов А.А. и др. Некоторые задачи агрофизического обеспечения селекционных технологий для генетического повышения продуктивности и урожая растений // Агрофизика. - 2011. - № 1. - С. 14-22.

- Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы): теория и практика. - М.: Агрорус, 2008. - Т. 1. - 814 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (общая часть). Вып. 1. - М.: Колос, 1985. - 269 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры / ред. А.И. Григорьева. - М.: Колос, 1989. - 194 с.

- Методические указания по изучению мировой коллекции пшеницы / сост. М.И. Руденко, И.П. Шитова, В.А Корнейчук; под ред. В.Ф. Дорофеева. - 3-е изд., перераб. - Л.: Изд-во ВИР, 1977. - 28 с.

- Соболев Н.А. Методика оценки экологической стабильности сортов и генотипов // Проблемы отбора и оценки селекционного материала. - Киев: Наук. думка, 1980. - С. 100-106.