Оценка основных закономерностей функционирования подсистемы «решетный ярус - пневмосепаратор воздушно-решетной зерноочистительной машины»

Автор: Ермольев Юрий Иванович, Шафоростов Василий Дмитриевич, Бутовченко Андрей Владимирович, Припоров Игорь Евгеньевич

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (55) т.11, 2011 года.

Бесплатный доступ

Приведен многомерный анализ процесса сепарации семян подсолнечника в подсистеме «решетный ярус - пневмосепаратор воздушно-решетной зерноочистительной машины», выявлены пути роста эффективности пневмосепарации.

Решетный модуль, вертикальный пневмоканал, семена подсолнечника, скорость перемещения в пневмоканале, многомерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14249575

IDR: 14249575 | УДК: 631.362.001.573

Текст научной статьи Оценка основных закономерностей функционирования подсистемы «решетный ярус - пневмосепаратор воздушно-решетной зерноочистительной машины»

Введение. Существующие воздушно-решетные зерноочистительные машины не обеспечивают высокое качество очистки семян подсолнечника, так как недостаточно эффективно функционирует подсистема «решетный ярус – второй пневмосепаратор». Эффективность пневмосепаратора зависит от направления и скорости ввода компонентов вороха семян подсолнечника, определяемых условиями функционирования решетного яруса.

Постановка задачи: провести многомерную оценку процесса функционирования решетного модуля, величины и направления ввода компонентов вороха семян подсолнечника в пневосепаратор с решетного яруса подсистемы и определить возможные пути повышения эффективности пневмосепарации.

Методы исследования: стендовые испытания решетного модуля, моделирование процессов перемещения компонентов семян подсолнечника на решетном модуле и в пневмосепараторе.

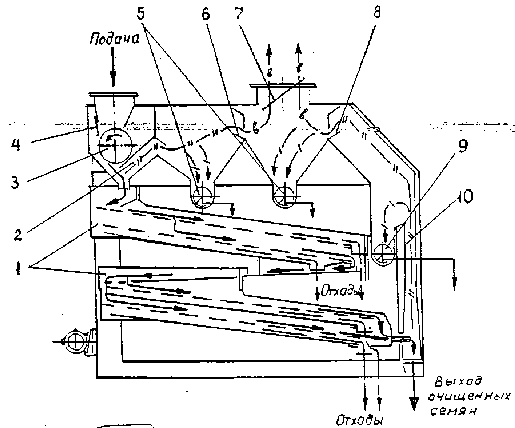

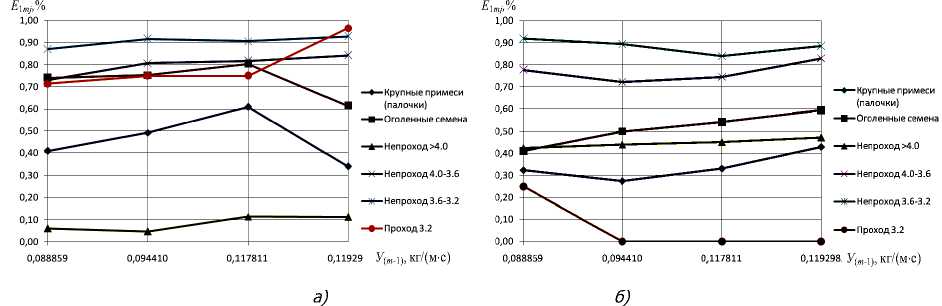

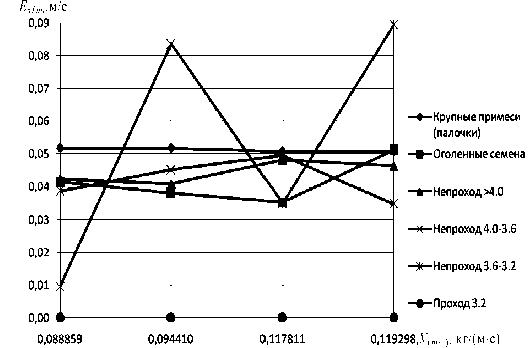

Многомерный анализ процесса сепарации семян подсолнечника на решетном ярусе. Стендовые испытания функционирования нижнего яруса решет (рис. 1) проведены для условий: угол наклона яруса решет к горизонту – 6°, амплитуда колебаний решет – 15 мм, частота колебаний – 329 мин–1, подвески решет вертикальные, первое решето в ярусе с отверстиями – □ 4 мм, второе – ∅ 8 мм.

Технологические свойства вороха семян подсолнечника: влажность семян подсолнечника – 8%, содержание примесей (обрушенные семена подсолнечника) – 2,747%, палочки – 1,717%, мелкие семена (проход решета с отверстиями 3,2 мм) – 0,439, семена, не прошедшие решето с отверстиями 3,2 мм – 11,396%; семена, не прошедшие отверстия 3,6 мм – 37,069%; семена, не прошедшие отверстия 4,0 мм – 46,578%.

Были проведены стендовые испытания решетного яруса с использованием известных методик [1, 2, 3] и определены основные показатели сепарации вороха семян подсолнечника (рис. 2).

Для условий ширины решет, равных единице, плотности j- х компонентов вороха семян подсолнечника, постоянной по длине каждого решета в ярусе решет, и коэффициента сепарации µ1m j , постоянного по длине L 1 m решета (рис. 2), использованы выражения (1)–(4) для оценки величины средней скорости перемещения j -го компонента по 1 m -му решету решетного яруса при установившемся процессе сепарации Vх 1 mj [1].

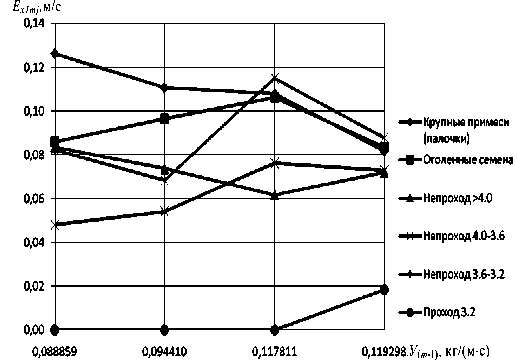

Условные обозначения:

––––– поток обрабатываемой культуры

––//–– воздушный поток с легкими примесями

––/ –– примеси, осаждаемые в камере

–– в –– воздушный поток с пылью

–– –– отходы решетной очистки

-

1 – верхний и нижний решетные станы;

-

2 – пневмоканал предварительной сепарации;

-

3 – валик питающий;

-

4 – шибер;

-

5 – шнеки отвода легких воздушных примесей;

-

6 – заслонка тонкой регулировки пневмоканала предварительной аспирации;

-

7 – заслонка грубой регулировки подачи воздуха;

-

8 – заслонка тонкой регулировки пневмоканала окончательной аспирации;

-

9 – шнек вывода тяжелых воздушных примесей (легкое зерно);

-

10 – второй пневмоканал окончательной аспирации

Рис. 1. Схема функциональная зерноочистительной машины МВУ-1500

Рис. 2. Полнота просеивания j -го компонента через решета яруса: а) первое; б) второе

V x 1 mj

|

y 1( m -1) j |

Г r ^1 — + L 1 m (1 - E j1 m ) e "1 j m L 1 m + — _Ц 1 mj V Ц 1 mJ . |

|

M П 1 mj ^ t |

Для случая y 1 mj = 0 , величина Vx 1 mj определяется из выражения (1) при условии

Ej 1 m = 1 и замене L1 m на L‘m • Для определения величины ц1 m из выражения (2) необходимо выбрать длину Lm < L1 m, при которой Ej 1 m < 1 •

Ц 1 mj

= — ln

L 1 m

1 )

1 - E, V j 1 m 7

Значение путей Limj перемещения j-го компонента на рабочей поверхности 1m-го решета определены из выражения

1m 1 mj — ЛЦМ1 mj + М m ( j 1 m ) e

Ц 1 mj

H 1 mj L 1 m

л 1

L1 m +---- .

( Ц 1 mj )

Время пребывания центра инерции тел j-го компонента на решете из выражения t = M , At n. , ср.циj1m п1mj 1(m-1) j ,

где У – масса j-го компонента, поступившего на 1m-ое решето с предыдущего 1(m-1)-го за 1(m-1) j время At; Mn1 mj - масса тел j-го компонента на рабочей поверхности решета при установившемся процессе сепарации; L1m – длина 1m-го решета в ярусе решет; Ej1m – полнота посева j -го компонента через 1m-ое решето в ярусе решет.

а)

б)

Рис. 3. Средние скорости перемещений j -х компонентов по решетам яруса: а) первому; б) второму

Использовав выражение (1) и результаты стендовых исследований решетного яруса, установили (табл. 1), что с 95-процентной доверительной вероятностью величины средних скоростей перемещения C0j =Vx12j для j-х компонентов на втором решете яруса решет (скорость ввода в пневмоканал) (рис. 4) принадлежат одной выборке случайных величин C0j и не имеют статистически значимых различий со скоростью перемещений основной фракции вороха – крупных семян подсолнечника толщиной > 4,0.

Таблица 1

Средние скорости перемещения центров масс компонентов семян подсолнечника по второму решету решетного яруса

|

Подача семян подсолнечника на ярус решет, кг/(м∙с) |

Средние скорости C перемещения масс компонентов по поверхностям решет, м/с |

Расчетные величины t -критерия Стьюдента для сравниваемых j -х скоростей C и C для семян подсолнечника толщиной >4,0 мм |

||||||||||||

|

Стебли |

Оголенные семена |

Семена подсолнечника, толщина, мм |

Стебли |

Оголенные семена |

Семена подсолнечника |

|||||||||

|

3,2-3,6 |

3,6-4,0 |

>4,0 |

3,2-3,6 |

3,6-4,0 |

||||||||||

|

C 0 j |

2 co j |

C 0 j |

2 co j |

C 0 j |

2 co j |

C 0 j |

2 co j |

C 0 j |

2 co j |

C 0 j |

2 co j |

C 0 j |

2 co j |

|

|

0,08886 |

0,05184 |

0,00025 |

0,04155 |

0,00044 |

- |

- |

0,03868 |

0,00004 |

0,04242 |

0,00026 |

0,835 |

0,066 |

- |

0,427 |

|

0,09441 |

0,05179 |

0,0001 |

0,03809 |

0,000012 |

0,08353 |

0,00228 |

0,04529 |

0,00004 |

0,041 |

0,000014 |

1,393 |

0,361 |

1,728 |

0,192 |

|

0,11930 |

0,05089 |

0,0036 |

0,05123 |

0,0009 |

- |

- |

0,03484 |

0,000008 |

0,04642 |

0,000004 |

0,148 |

0,313 |

- |

2,114 |

|

0,11781 |

0,05079 |

0,00073 |

0,03531 |

0,00003 |

0,03504 |

0,00005 |

0,04954 |

0,000005 |

0,04827 |

0,0001 |

0,175 |

2,28 |

2,16 |

0,207 |

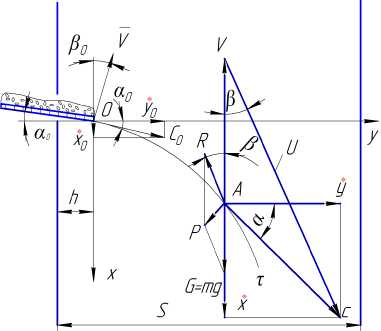

Моделирование процесса сепарирования семян подсолнечника в вертикальном пневмоканале. Установлено, что на исследуемом интервале скоростей V воздушного потока и зада- ваемых величин координат h, в первом приближении можно принять р0 = 0, т. е. отклонение вектора V от вертикали незначительно (рис. 4).

В вертикальный аспирационный пневмоканал компонент семян подсолнечника (компонент) поступает с конца подающей скатной поверхности (рис. 4), расположенного на расстоянии h от передней стенки пневмоканала, под углом к горизонту а0 со скоростью C 0 . Экспериментально доказано, что в первом приближении для рассматриваемой вариации скоростей V воздушного потока в пневмоканале р0 = 0 .

Величина и направление скорости U компонента в относительном движении [4]:

U 0 = д/ V 2 + C 02 + 2 VC 0sin а . (5)

Рис. 4. Схема скоростей перемещения и сил, действующих на j -й компонент семян подсолнечника в воздушном потоке

Направление скорости U, определенное углом β к направлению воздушного потока, опре- деляется из выражения:

в

• Г C

= arcsin —cos а

I U

В воздушном потоке на компонент массой m (рис. 4, А) действует сила тяжести G = mg и сила сопротивления воздушного потока R , направленная в сторону, противоположную скорости U относительного движения компонента

R = mKU 2 , (7)

где K – коэффициент пропорциональности силы аэродинамического сопротивления:

K = gr ,

кр где Vкp – критическая скорость (скорость витания компонента).

Дифференциальные уравнения движения компонента в координатах X 0 Y (рис. 5) можно записать:

mx = mg - R cos в mx = - R sin в

Величину относительной скорости U 2 для оценки R определим из выражения [4]

U 2 = V2

С учетом допущения [4]

* =

1 +-1

I V )

+

= *гп = const = 1,06. ср

Дифференциальные уравнения (9) представим как x = g - KV 2*- KV *x' y = -KV *y

Интегрируя уравнения (12) при начальных условиях t = 0; x = 0; y = 0; x = x0; y = y0, определим [4] аналитические зависимости для составляющих скорости и перемещения компонента в вертикальном пневмоканале x = -T1- {(g - KV 2vM( g - KV M"KV ’*xo ] e " KV *'};

KV *

y y=eyh;

x = g - KV * tГ/g - KV 2 V- KV *_. ] 71 - eKV * ,X;

KV * (KV *)2 L( ) J( y = iy-(1 - e' *').

KV*x7

Траектории перемещения компонентов семян подсолнечника в вертикальном пневмоканале глубиной S при задаваемом изменении величины h смещения конца 0-скатной доски получены расчетным путем (рис. 4, 5).

Величины скорости С0j ввода j-х компонентов в пневмоканал определены (табл. 1). Глу- бина пневмоканала S - 0,142 м, угол ввода компонентов в пневмоканал а0 - 6° (по типу зерноочистительной машины МВУ-1500).

Для оценки величины рабочей скорости V воздушного потока в пневмоканале примем условие – допустимая вероятность Р выделена воздушным потоком в отходы (агротребование для отстойной камеры второго пневмосепаратора семян подсолнечника P < 2 % (рис. 1). Определим вероятность Pj выделения легких j -х фракций семян подсолнечника.

P j ^ P j a j

V

=Z j (V)dVa,, j j min

где Pj – вероятностная доля выноса j -го компонента воздушным потоком со скоростью V ;

aj - доля (безразмерная) j-го компонента во фракции семян подсолнечника поступающей в пневмоканал; Vjmin – минимальная критическая скорость j-го компонента.

Приняв гипотезу о нормальном законе распределения плотностей вероятностей f i ( V ) , преобразуем выражение (17)

P=z

7 2 пс ,к

V ( V - mjv ) 2

J e 2cj dV min

a j .

Для решения выражения (18) используем функцию Лапласа [5]:

P=X Pj a j = S jj

Ф oj

m l ° J s------------V------------'

l ° jV J s---------V--------- '

a j = 0,02 .

z 1 z 2

Используя метод интераций, задаваясь пошагово различными величинами рабочей скорости воздушного потока в пневмоканале V > V j min , из выражения (19) считаем, используя статистические таблицы [5], величины Ф o j ( zx ) , Фо j ( z 2 ) , при известных долях a j j -х семян подсолнечника, подаваемого в пневмоканал, определяем величину V , обеспечивающую условие (19).

Установлено, что расчетная допустимая рабочая скорость воздушного потока во втором пневмоканале V – 4,8 м/с.

С учетом небольших подач семян подсолнечника в вертикальный пневмоканал на этом этапе исследований не рассматривалось изменение скорости воздушного потока в межсеменном пространстве (формула Дюпуи) [4].

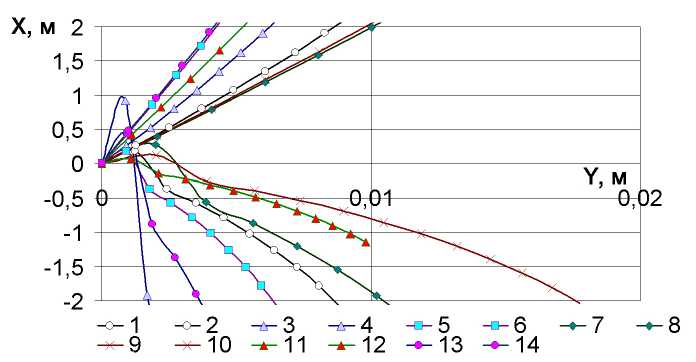

Исходные данные для расчета траекторий движения компонентов и результаты расчетов на ЭВМ сведены в табл. 2 и приведены на рис. 5, 7.

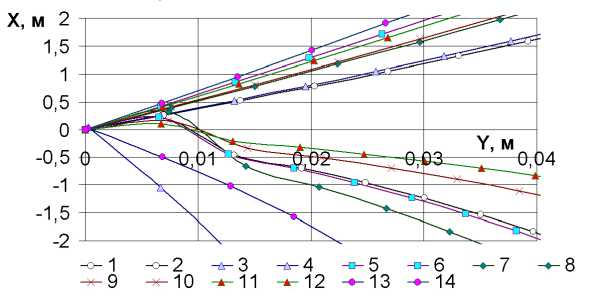

Рис. 5. Траектории перемещения j- ых компонентов в воздушном потоке пневмоканала при их сходе с решета: 1, 2 – стебли, V к = 4,43-7,23 м/с; 3, 4 – корзинки, V к = 3,61-7,23 м/с; 5, 6 – оголенные семена, V к = 4,43-9,56 м/с; 7, 8 – семена подсолнечника толщиной < 3,2 мм, V к = 4,26-9,14 м/с; 9, 10 – семена подсолнечника толщиной 3,2-3,6 мм, V к = 4,56-9,28 м/с; 11, 12– семена подсолнечника толщиной 3,6-4,0 мм, V к = 4,7-9,35 м/с; 13, 14– семена подсолнечника толщиной > 4.0 мм, V к = 4,04-10,14 м/с

Таблица 2

Исходные данные и показатели перемещения компонентов семян подсолнечника в воздушном потоке пневмоканала при их сходе с решета

|

№ |

Время |

Компоненты, критические скорости, м/с |

|||||||||||

|

п/п |

переме- |

Стебли |

Корзинки |

Оголенные семена |

|||||||||

|

щения |

4,43 |

7,23 |

3,61 |

7,23 |

4,43 |

9,56 |

|||||||

|

компонен- |

Коэффициенты, м-1 |

||||||||||||

|

тов в |

0,49936 |

0,18748 |

0,75190 |

0,18748 |

0,49936 |

0,10723 |

|||||||

|

пневмо- |

Скорости ввода компонентов в пневмоканал, м/с |

||||||||||||

|

канале, |

0,05179 |

0,03730 |

0,03809 |

0,03809 |

|||||||||

|

c |

Величины перемещения компонентов в воздушном потоке, м |

||||||||||||

|

x |

y |

x |

y |

x |

y |

x |

y |

x |

y |

x |

y |

||

|

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

0,025 |

0,1816 |

0,0012 |

0,2627 |

0,0013 |

0,9171 |

0,0009 |

0,2627 |

0,0009 |

0,1814 |

0,0009 |

0,4277 |

0,0009 |

|

3 |

0,050 |

-0,3736 |

0,0024 |

0,5284 |

0,0025 |

-1,9208 |

0,0017 |

0,5285 |

0,0018 |

-0,3732 |

0,0018 |

0,8568 |

0,0019 |

|

4 |

0,075 |

-0,5767 |

0,0035 |

0,7972 |

0,0037 |

-3,0195 |

0,0024 |

0,7974 |

0,0027 |

-0,5759 |

0,0026 |

1,2873 |

0,0028 |

|

5 |

0,10 |

-0,7915 |

0,0045 |

1,0693 |

0,0049 |

-4,2290 |

0,0031 |

1,0694 |

0,0035 |

-0,7905 |

0,0033 |

1,7192 |

0,0037 |

|

6 |

0,125 |

-1,0189 |

0,0055 |

1,3446 |

0,0061 |

-5,5415 |

0,0037 |

1,3447 |

0,0044 |

-1,0175 |

0,0041 |

2,1524 |

0,0046 |

|

7 |

0,150 |

-1,2596 |

0,0064 |

1,6232 |

0,0072 |

-6,9867 |

0,0042 |

1,6234 |

0,0052 |

-1,2579 |

0,0047 |

2,5871 |

0,0055 |

|

8 |

0,175 |

-1,5146 |

0,0073 |

1,9052 |

0,0083 |

-8,5715 |

0,0047 |

1,9055 |

0,0060 |

-1,5125 |

0,0054 |

3,0233 |

0,0063 |

|

9 |

0,20 |

-1,7847 |

0,0081 |

2,1908 |

0,0094 |

-10,3096 |

0,0052 |

2,1911 |

0,0068 |

-1,7823 |

0,0059 |

3,4609 |

0,0072 |

|

10 |

0,225 |

-2,0710 |

0,0088 |

2,4799 |

0,0104 |

-12,2166 |

0,0056 |

2,4803 |

0,0075 |

-2,0682 |

0,0065 |

3,9000 |

0,0080 |

|

11 |

0,250 |

-2,3746 |

0,0095 |

2,7728 |

0,0114 |

-14,3094 |

0,0060 |

2,7732 |

0,0082 |

-2,3713 |

0,0070 |

4,3406 |

0,0088 |

|

12 |

0,275 |

-2,6964 |

0,0102 |

3,0694 |

0,0124 |

-16,6066 |

0,0063 |

3,0698 |

0,0090 |

-2,6928 |

0,0075 |

4,7828 |

0,0097 |

|

13 |

0,30 |

-3,0379 |

0,0108 |

3,3698 |

0,0134 |

-19,1288 |

0,0066 |

3,3703 |

0,0097 |

-3,0338 |

0,0079 |

5,2260 |

0,0105 |

Траектории компонентов, подлежащих частичному выделению в пневмоканале (стебли, корзинки, оголенные семена, семена подсолнечника с малыми критическими скоростями) пересекают линию 0 – Y и выносятся вверх (см. табл. 2 и рис. 5) на малом участке 0–3 мм. Траектории этих компонентов пересекаются в рабочей зоне пневмоканала под различными углами 5 . При величине 5 > 90 ° с высокой вероятностью можно считать, что эти компоненты, сталкиваясь с противоположной от точки ввода в пневмоканал его стенкой, перемещаются вверх ( -х ) и «улетают» в отстойную камеру машины. Расчетным путем установлено, что в этом случае в пневмоканале выделяются компоненты, траектории которых совпадают с линией 0 – Y с критическими скоростями до 4,94 м/с. Компоненты с большими критическими скоростями перемещаются в пневмоканале вниз (+ х ).

Анализ показывает, что с учетом малых углов α и скоростей С 0 j (см. рис. 4) процесс разделения компонентов в воздушном потоке не рационален.

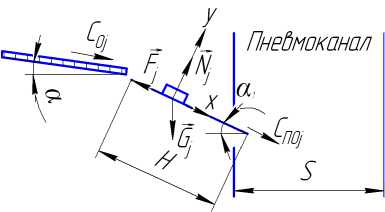

Одним из возможных вариантов изменения направления и увеличения скорости С 0 j ввода j -ых компонентов в пневмоканал можно считать установку неподвижной скатной доски у торца подающего устройства (решета) (рис. 6) с рекомендуемым углом а 1 = 40 ° [4].

Дифференциальное уравнение движения j -го ком-

Рис. 6. Схема подач j-го компонента понента по скатной доске имеет вид в пневмоканал по скатной доске mx = G (sin а1 - у cos а1), my = n - g cos а1. (20)

Проинтегрировав дважды первое уравнение из системы (20), получим

|

для начальных условий |

при t = 0, х о =0 м, x0 = C 0 j : gt 2 x = H = ^^( sin a i — f cosа 1 ) + 2 1 , (21) x = gt ( sin a 1 - f cos a 1 ) + C 0 j . (22) |

Задаваясь длиной Н и углом а1 скатной доски, зная величину средней скорости выхода j-го компонента с торца решет, из выражения (21) определим время перемещения j-го компонента по скатной доске t1,2

_______4_______± _______4_______ g (sinа1 - f cosа1) g (sin а1 - f cosа1)

+ 4

2H g (sin а1 - f cos a1)

а из выражения (22) скорость ввода j -го компонента в пневмоканал.

Расчетные величины скоростей C пО j , для рассматриваемых условий определены.

Установлено, что для условий ввода компонентов с «гладкой» ( f = 0) скатной доской длина участка разделения компонентов в пневмоканале выросла до 11 мм, при этом доля выделяемых в отстойную камеру компонентов возросла до величины их критических скоростей 4,96 м/с (рис. 7).

Рис. 7. Траектории перемещения j -ых компонентов в воздушном потоке пневмоканала при их сходе со скатной доски (α 1 = 40º, H = 0,10 м, f = 0): 1, 2 – стебли, V к = 4,43-7,23 м/с; 3, 4 – корзинки, V к = 3,61-7,23 м/с; 5, 6 – оголенные семена, V к = 4,43-9,56 м/с; 7, 8 – семена подсолнечника толщиной менее 3,2 мм, Vк = 4,26-9,14 м/с; 9, 10 – семена подсолнечника толщиной 3,2-3,6 мм, V к = 4,56-9,28 м/с; 11, 12– семена подсолнечника толщиной 3,6-4,0 мм, V к = 4,7-9,35 м/с; 13, 14– семена подсолнечника толщиной боле 4,0 мм, V к = 4,04-10,14 м/с

Результаты исследований. Используя теорию потока тел на колеблющемся плоском сепараторе и результаты специальных стендовых экспериментов оценены величины средних скоростей С 0 j = V 0j ввода j —ых компонентов в вертикальный пневмоканал.

Можно принять величину С 0 j для стеблей – 0,0518 м/с; корзинок – 0,0373 м/с; оголенных семян – 0,0381 м/с; семян подсолнечника толщиной < 3,2 мм – 0,0835 м/с, 3,2-3,6 мм – 0,0835 м/с, 3,6-4,0 мм – 0,0453 м/с, > 4,0 мм – 0,0410 м/с.

Установлено, что из-за малого угла ввода а0 и малых скоростей С 0 j ввода компонентов с решета процесс их разделения в пневмоканале происходит на коротком участке 0–3 мм, при этом выделяются компоненты с критической скоростью до 4,94 м/с. Короткий участок глубины пневмоканала, на котором происходит процесс сепарации гетерогенных компонентов, приводит к их стохастическим столкновениям, ухудшает сепарацию, следовательно, не рационален.

Установлено, что один из возможных вариантов изменения направления и увеличения скорости ввода j -ых компонентов в пневмоканал – установка неподвижной скатной доски у торца падающего устройства (решета) с рекомендуемым углом а 1 = 40 ° .

Выявлено, что при длине скатной доски Н = 0,07 и а1 = 40° величины скоростей ввода компонентов в пневмоканал возросли, по сравнению с эталоном, в 2,43–4,21 раз. При Н = 0,10 м и «гладкой» (f = 0) поверхности скатной доски скорости ввода компонентов в пневмоканал увеличиваются в 4,77–9,44 раз, при этом увеличивается длина участка глубины пневмоканала, на котором происходит процесс их пневмосепарации, соответственно 0–3 мм, 0–5,5 мм, 0–6,9 мм и 0–11 мм, доля выделяемых в пневмоканале компонентов возрастает до величин их критических скоростей 4,94 м/с, 4,95 м/с, 4,96 м/с соответственно.

Выводы. Математическое моделирование процессов перемещения различных компонентов гетерогенной сыпучей среды (семян подсолнечника) по решетному ярусу и их ввод в пневмосепаратор воздушно-решетной зерноочистительной машины показали неэффективность процесса их пневмосепарации. Определено, что повышение эффективности пневмосепарации этих компонентов, а, следовательно, рост эффективности процесса очистки семян подсолнечника всей воздушно-решетной зерноочистительной машиной возможен при их рациональном вводе в пневмоканал.

Список литературы Оценка основных закономерностей функционирования подсистемы «решетный ярус - пневмосепаратор воздушно-решетной зерноочистительной машины»

- Ермольев Ю.И. Интенсификация технологических операций в воздушно-решетных зерноочистительных машинах/Ю.И. Ермольев. -Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1998. -496 с.

- Ермольев Ю.И. Проектирование технологических процессов воздушно-решетных и решетных зерноочистительных машин/Ю.И. Ермольев, А.В. Бутовченко. -Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. -638 с.

- Литвинов А.И. Основные принципы теории движения потока тел и решение на их основе различных задач земледельческой механики: дис. … д-ра техн. наук: 05.20.01/А.И. Литвинов. -Ростов н/Д, 1979. -365 с.

- Матвеев А.С. Теоретический анализ разделения зерновой смеси восходящим воздушным потоком воздуха/А.С. Матвеев//Труды ВИМ. -1964. -Т. 36. -С. 286-295.

- Корн Г. Справочник по математике для научных сотрудников и инженеров//Г. Корн, Т. Корн. -М.: Наука, 1973.