Оценка остеорепарации у пациентов в ходе косметической коррекции длины нижней конечности по методу Илизарова

Автор: Колесникова Элина Сергеевна, Стогов Максим Валерьевич, Новиков Константин Игорьевич, Велиев Забит Сакит Оглы, Тушина Наталья Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Комплексное исследование динамики остеорепаративных процессов у пациентов с косметическим удлинением костей нижней конечности по Илизарову. Материалы и методы. Проведено комплексное исследование динамики остеорепаративных процессов у пациентов с косметическим удлинением нижней конечности по Г.А. Илизарову. Изучены биохимические показатели сыворотки крови и суточной мочи 14-и соматически здоровых людей (от 20 до 35 лет), которым проводили косметическое удлинение костей нижних конечностей. Всем пациентам был выполнен монолокальный дистракционный остеосинтез костей голени, остеотомия большеберцовых костей в верхней трети, малоберцовых костей в нижней трети. Дистракцию начинали на 4-6 сутки после операции. Результаты. Обнаружено, что остеорепаративные процессы у пациентов с косметическим удлинением костей нижней конечности по Илизарову характеризовались значительной активацией остесинтетических процессов в первые сутки дистракции с последующим нарастанием остеолиза; наличием компенсации нарушений кальциевого баланса; поддерживающей остеогенез реакцией воспаления; изменением состояния скелетных мышц, выступающим в качестве лимитирующего возможности дистракционного остеосинтеза фактора. Заключение. Остеорепаративная активность у пациентов с косметическим удлинением нижних конечностей по Илизарову поддерживалась за счет сохранения кальциевого баланса организма а также за счет развития острофазовой реакции (воспаление), выполнявшей поддерживающую остеогенез функцию.

Метод илизарова, косметическая коррекция, биохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/142121677

IDR: 142121677

Текст научной статьи Оценка остеорепарации у пациентов в ходе косметической коррекции длины нижней конечности по методу Илизарова

Purpose . Complex studying the dynamics of osteoreparative processes in patients underwent the cosmetic lengthening of lower limb bones according to Ilizarov. Materials and Methods . The complex study of the dynamics of osteoreparative processes in patients underwent the cosmetic lengthening of the lower limb according to Ilizarov performed. The biochemical parameters of blood serum and daily urine studied in 14 somatically normal persons (at the age of 20-35 years) who underwent cosmetic lengthening of lower limb bones. Monolocal distraction osteosynthesis of leg bones, tibial osteotomy in the upper third, fibular osteotomy in the lower third performed in all the patients. Distraction started on Day 4-6 after surgery. Results . Osteoreparative processes in patients underwent the cosmetic lengthening of lower limb bones according to Ilizarov revealed to be characterized by substantial activation of osteosynthetic processes in the first day of distraction with further increase of osteolysis; by the presence of calcium balance disorder compensation; by osteogenesis supporting inflammation reaction; by the change in skeletal muscle status as a factor limiting distraction osteosynthesis potential. Conclusion . steoreparative activity in patients underwent the cosmetic lower limb lengthening according to Ilizarov supported through maintaining organism’s calcium balance, as well as through the development of the acute phase reaction (inflammation) fulfilling an osteogenesis supporting function. Keywords : the Ilizarov method, cosmetic correction, biochemistry.

Удлинение конечностей остается одним из основных разделов реабилитации больных с аномалиями развития, последствиями травм и ортопедическими заболеваниями скелета. В нашей стране и за рубежом для оперативного удлинения конечностей наиболее часто используется метод Г.А. Илизарова, а в последнее время метод чрескостного остеосинтеза применяется не только у ортопедических больных, но также у соматически здоровых людей с целью увеличения длины конечностей [1, 6]. Г.А. Илизаров сформулировал закон о биологических свойствах тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией. Так, при удлинении конечностей аппаратом внешней фиксации дистракционные усилия распространяются как на костные фрагменты, так и на мягкие ткани сегмента конечности, являясь механическим стимулятором репаративного остеогенеза [4, 5]. Анализ фундаментальных аспектов остеорепа-ративных процессов у данных пациентов практически не изучен, хотя исследования в этой области позволят не только выявить факторы, лимитирующие интенсивность и продолжительность хирургической коррекции, но также обнаружить новые подходы лабораторного мониторинга течения адаптационно-компенсаторных процессов у данной категории пациентов [2, 3, 7].

Цель работы - комплексное исследование динамики остеорепаративных процессов у пациентов с косметическим удлинением костей нижней конечности по Илизарову.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе изучены биохимические показатели сыворотки крови и суточной мочи 14-и соматически здоровых людей (от 20 до 35 лет), которым проводили косметическое удлинение нижних конечностей. В данной группе было исследовано 11 мужчин и 3 женщины, которым удлинение голеней проводилось в ручном режиме с темпом по 1 мм за 4 приема у 13 пациентов, лишь в одном случае удлинение было в автоматическом режиме с темпом 1 мм за 60 раз. Средний темп дистракции в данной группе равнялся 0,7 мм в сутки, при этом индекс остеосинтеза в среднем составлял 40,7 д/см, средний индекс фиксации – 25,1д/см. Средняя величина удлинения равнялась 6,0 см. На проведение клинического исследования получено разрешение комитета по этике при ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России.

Для оценки интенсивности обмена органического компонента костного матрикса изучили динамику активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и тартратре- зистентного изофермента кислой фосфатазы (ТрКФ), а также содержание глюкуроновых (ГУК) и сиаловых (СК) кислот в сыворотке крови пациентов. Минеральный обмен оценивали по содержанию в сыворотке крови и суточной моче общего и ионизированного кальция, магния и неорганического фосфата. Состояние скелетных мышц оценивали по активности креатинкиназы (КК), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ).

Активность ферментов, а также концентрацию общего кальция, неорганического фосфата, магния в сыворотке крови и моче определяли на автоматическом биохимическом анализаторе Hitachi/BM 902 (Япония) (регистрационный № МЗ РФ 2000/564), используя наборы реагентов фирмы Vital Diagnostic (СПб). Концентрацию сиаловых кислот – с помощью наборов реагентов «Сиалотест 100»

(СПб). Концентрацию ионизированного кальция рассчитывали из содержания общего кальция по белку сыворотки [8]. В депротеинизированной сыворотке определяли содержание ГУК по реакции с карбазолом.

Изучаемые показатели сыворотки крови и суточной мочи сравнивали с дооперационными значениями и значениями нормы, за которую приняты показатели 20 практически здоровых людей в возрасте от 20 до 35 лет. Достоверность различий оценивали с помощью W-критерия Вилкоксона для независимых выборок.

Уровень ГУК и СК в сыворотке крови пациентов до операции достоверно от нормы не отличался (табл. 3). Содержание ГУК в течение всего периода наблюдения было в пределах дооперационных значений. Концентрация СК в крови была повышена с середины дистракции до первого месяца фиксации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении минерального обмена нами обнаружено, что у обследованных пациентов через месяц фиксации было выявлено достоверное снижение относительно исходных значений уровня фосфата и магния в сыворотке крови (табл. 1). Концентрация общего и ионизированного кальция в ходе лечения статистически значимо относительно нормы не отличалась.

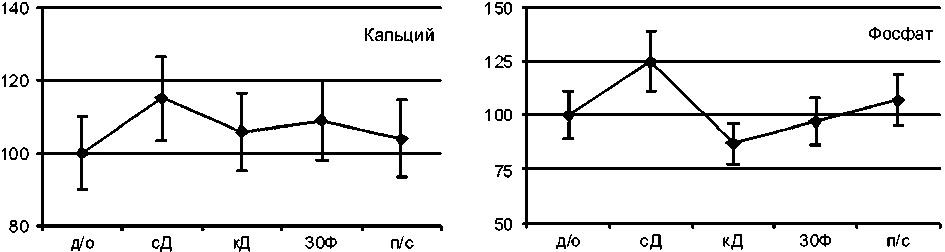

У обследованных пациентов в послеоперационный период была зафиксирована тенденция к увеличению экскреции кальция с мочой на фоне снижения фосфатов (рис. 1). После снятия аппарата экскреция данных электролитов у пациентов была в пределах доопераци- онных значений.

Нами обнаружено, что у пациентов с субъективно низким ростом активность ЩФ на протяжении всего периода дистракции была достоверно выше как дооперационного уровня, так и значений нормы, максимальная активность отмечена на 10-е сутки дистракции – 109±21 Е/л (р<0,05), за счет чего на этом сроке было достоверно увеличено соотношение ЩФ/ТрКФ (р<0,05) (табл. 2). Активность ТрКФ у данных пациентов во время всего периода лечения была в пределах дооперационных значений, однако отмечалось увеличение активности данного фермента к концу дистракции относительно нормы (р<0,05).

Таблица 1

Показатели минерального обмена в сыворотке крови пациентов в динамике удлинения нижних конечностей (Хi±σ)

|

Этап лечения |

Ca, ммоль/л |

Са ион, ммоль/л |

P, ммоль/л |

Mg, ммоль/л |

|

Норма |

2,43±0,14 |

0,95±0,06 |

1,21±0,15 |

0,92±0,02 |

|

До операции |

2,38±0,19 |

0,93±0,01 |

1,27±0,09 |

0,93±0,03 |

|

10-е сутки дистракции |

2,36±0,08 |

0,93±0,02 |

1,24±0,12 |

0,89±0,12 |

|

Конец дистракции |

2,36±0,11 |

0,84±0,05 |

1,26±0,11 |

0,88±0,04 |

|

1 месяц фиксации |

2,40±0,13 |

0,89±0,03 |

1,15±0,04* |

0,81±0,05*# |

|

Снятие аппарата |

2,43±0,09 |

0,92±0,04 |

1,19±0,09 |

0,85±0,05 |

Примечание: * – достоверность различий с дооперационными значениями при уровне значимости р<0,05; # – достоверные различия с нормой при уровне значимости р<0,05.

Таблица 2

Активность фосфатаз и их соотношение в сыворотке крови пациентов в динамике удлинения нижних конечностей (Хi±σ)

|

Этап лечения |

ЩФ, Е/л |

ТрКФ, Е/л |

ЩФ/ТрКФ |

|

Норма |

80±23 |

4,20±0,70 |

22,4±6,9 |

|

До операции |

81±19 |

4,90±0,56 |

18,6±5,1 |

|

10-е сутки дистракции |

109±21*# |

5,34±0,46 |

22,5±3,2* |

|

Конец дистракции |

104±19*# |

5,73±0,71# |

20,8±3,2 |

|

1 месяц фиксации |

97±14 |

4,80±0,40 |

20,1±4,1 |

|

Снятие аппарата |

89±25 |

4,41±0,45 |

22,4±5,0 |

Примечание: * – достоверность различий с дооперационными значениями при уровне значимости р<0,05; # – достоверные различия с нормой при уровне значимости р<0,05.

Таблица 3

Концентрация глюкуроновых и сиаловых кислот в сыворотке крови пациентов в динамике удлинения нижних конечностей (Хi±σ)

|

Этап лечения |

ГУК, ммоль/л |

СК, ммоль/л |

|

Норма |

2,99±0,56 |

3,05±0,32 |

|

До операции |

3,00±0,14 |

2,75±0,49 |

|

10-е сутки дистракции |

3,06±0,34 |

3,92±0,57*# |

|

Конец дистракции |

3,22±0,51 |

3,44±0,27*# |

|

1 месяц фиксации |

2,77±0,61 |

3,65±0,47* |

|

Снятие аппарата |

3,14±0,29 |

3,11±0,45 |

Примечание: * – достоверность различий с дооперационными значениями при уровне значимости р<0,05; # – достоверные различия с нормой при уровне значимости р<0,05.

Таблица 4

Активность некоторых ферментов в сыворотке крови пациентов в динамике удлинения нижних конечностей (Хi±σ)

|

Этап лечения |

ЛДГ, Е/л |

КК, Е/л |

АсАТ, Е/л |

АлАТ, Е/л |

|

Норма |

312±44 |

75±19 |

18±6 |

19±7 |

|

До операции |

289±67 |

84±47 |

21±10 |

16±2 |

|

10-е сутки дистракции |

313±158 |

175±41*# |

41±15*# |

25±9 |

|

Конец дистракции |

346±84 |

93±21 |

18±7 |

20±6 |

|

1 месяц фиксации |

299±76 |

99±18 |

28±6 |

21±8 |

|

Снятие аппарата |

317±39 |

67±6 |

18±5 |

20±12 |

Примечание: *– достоверность различий с дооперационными значениями при уровне значимости р<0,05; # – достоверные различия с нормой при уровне значимости р<0,05.

Рис. 1. Концентрация кальция и фосфата в суточной моче пациентов (% от дооперационного уровня) в динамике удлинения нижних конечностей (по оси ОХ: д/о – до операции, сД – середина дистракции, кД – конец дистракции, 30Ф – 30-е сутки фиксации, п/с – снятие аппарата)

Дооперационный уровень ферментов, маркеров состояния скелетных мышц, у обследованных пациентов статистически значимо от нормы не отличался (табл. 4). На 10-е сутки дистракции статистически значимо повышалась активность КК и АсАТ в сыворотке крови пациентов. Полученные данные говорят о том, что у пациентов с косметическим удлинением в ходе дистракции наблюдалось повреждение скелетных мышц. При этом, несмотря на то, что активность ферментов-маркеров повреждения мышц к концу дистракции восстанавливалось, можно полагать, что именно состояние скелетных мышц является лимитирующим фактором для выбора величины и режима удлинения.

Представленные данные демонстрируют, что динамика остеорепаративных процессов у пациентов с косметическим удлинением конечностей по Илизарову характеризовалась определенной закономерностью. В ходе этапа дистракции поддерживалась высокая активность остеосинтетических процессов (длительное сохранение высокой активности ЩФ), однако с увеличением срока дистракции возрастала активность осте-орезорбтивных механизмов (рост активности ТрКФ к концу этапа). Тем не менее, в этих условиях (к концу дистракции) рост остеолитической активности был компенсирован реакциями остеосинтеза, в пользу чего говорит то, что к концу дистракции у обследованных пациентов в норме было соотношение фосфатаз (ЩФ/ ТрКФ) и уровень ГУК в сыворотке крови.

Результаты исследования позволяют также отметить следующее – поддержание остеорепаративной активности у обследованных пациентов происходило на фоне компенсации изменений минерального обмена, что, прежде всего, выражалось в сохранении постоянства кальциевого баланса. Последнее обстоятельство обеспечивало поддержание определенного уровня гормональной регуляции остеорепаративных процессов со стороны регулирующих костный обмен гормонов – паратиреоидного и кальцитонина.

Интересным представляется обнаруженное наблюдение – длительное сохранение высокого уровня СК в сыворотке крови пациентов в течение дистракции и месяца фиксации. Такие изменения могут говорить о наличии у больных в течение указанного периода определенного уровня воспалительной реакции. На наш взгляд, такое состояние для пациентов с оперативным удлинением является вполне физиологичным, т.к. поддержание определенного уровня воспалительной реакции необходимо для поддержания репаративных процессов вообще и репаративного остеогенеза в частности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное исследование показало, что остеорепаративная активность у пациентов с косметическим удлинением нижних конечностей по Илизарову поддерживалась за счет сохранения кальциевого баланса организма, чего не наблюдалось при удлинении врожденного и приобретенного укорочения [2, 3], а также за счет развития острофазовой реакции (воспаление), выполнявшей поддерживающую остеогенез функцию.