Оценка ожидаемого видового богатства пресноводных моллюсков средней и Нижней Волги с применением алгоритмов экстраполяции

Автор: Михайлов Роман Анатольевич, Трантина Екатерина Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Определен состав пресноводных моллюсков (113 видов) по материалам, собранным в 2012-2014 гг. в разнотипных водных объектах Средней и Нижней Волги. Нами была построена кривая зависимости накопления видов от числа выборочного усилия, которая не достигла горизонтальной асимптоты, что показывает на неполное найденное нами число видов в исследованном регионе. По результатам экстраполяции было установлено, что необходимые минимальные затраты энергии на сбор мониторинговых проб, для получения максимального общего видового богатства моллюсков региона, составляет 60 проб, дающее наибольшее число видов - 70%, при минимальном количестве проб. Применение различных алгоритмов экстраполяции показало, что все значения превышают реальную кривую накопления видов. Наиболее сходен с результатами реального видового богатства эстиматор построенный по методу Bootstrep - 105%.

Пресноводные моллюски, видовое богатство, эстиматоры, средняя и нижняя волга

Короткий адрес: https://sciup.org/148314040

IDR: 148314040 | УДК: 574.587(91)

Текст научной статьи Оценка ожидаемого видового богатства пресноводных моллюсков средней и Нижней Волги с применением алгоритмов экстраполяции

Видовое богатство является важной характеристикой любых биологических, экологических, биогеографических исследований [20, 45–47]. Однако, определение истинных видов в сообществе редко бывает возможным [25], скорее, богатство обычно оценивается по данным выборки, что приводит к недооценке видового богатства, которое зависит от усилия выборки [36]. Исследователи, которые изучают видовое богатство, давно признали, что практически невозможно обнаружить все виды и их относительное обилие с ограниченным количеством выборочного усилия. Ограничение выборки создают проблемы для точной оценки альфа-разнообразия, количество видов в примерно гетерогенных комплексах, особенно для сообществ с высоким видовым богатством, где большая часть редких видов не обнаруживается [24–26, 41].

Значимой и одной из недостаточно исследованных проблем пресноводных моллюсков является крайне неравномерная изученность видового богатства в различных регионах [11]. Обширная территория бассейна Средней и Нижней Волги относится к категории малоизученных, хотя в фаунистических публикациях содержится большой массив разрозненных данных о

нахождениях отдельных видов моллюсков [2, 4, 6, 9, 10, 14, 16]. При изучении разнообразия пресноводных моллюсков важным аспектом является их кластерное распределение и донное обитание, их трудно отбирать адекватно, а видовое богатство часто недооценивается из-за неполного обнаружения видов (ложные отсутствия) [30, 43, 50]. Увеличение количества отобранных проб в различных исследуемых биотопах региона может увеличить число обнаруженных в них видов. В реальных условиях, всегда отбирается какое-то минимальное приемлемое количество проб (субъективно установленное исследователем), что связано с объективными ограничениями возможностей исследователя во времени и ресурсах [32]. Поэтому для установления полного видового богатства моллюсков исследуемой территории, при даже достаточно большом объеме проб, проводится оценка ожидаемого видового богатства на основе методов кривых накопления видов и разряжения [25, 31, 38, 44, 49]. Кривая накопления видов строятся путем построения графика совокупности количества видов, найденных на участке [26]. Изменчивость выборки, связанная с различными факторами окружающей среды, влияет на кривую накопления видов, так что различные условия выборки обеспечивают различные кривые [25, 42]. Решение этой проблемы форма интерполяции, известная как разрежение. Кривые разрежение формируются путем многократной генерации псевдовыборок добавляемых к кривой накопления видов пока не будет получена гладкая кривая [40]. Кривая разрежения демонстрирует предполагаемое число видов, которые может быть обнаружено после n числа образцов [35].

Цель данной работы – оценка реального общего современного видового богатства пресноводных моллюсков разнотипных водных объектов Средней и Нижней Волги, а также сравнительный прогноз ожидаемого видового бегства на основе различных непараметрических алгоритмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

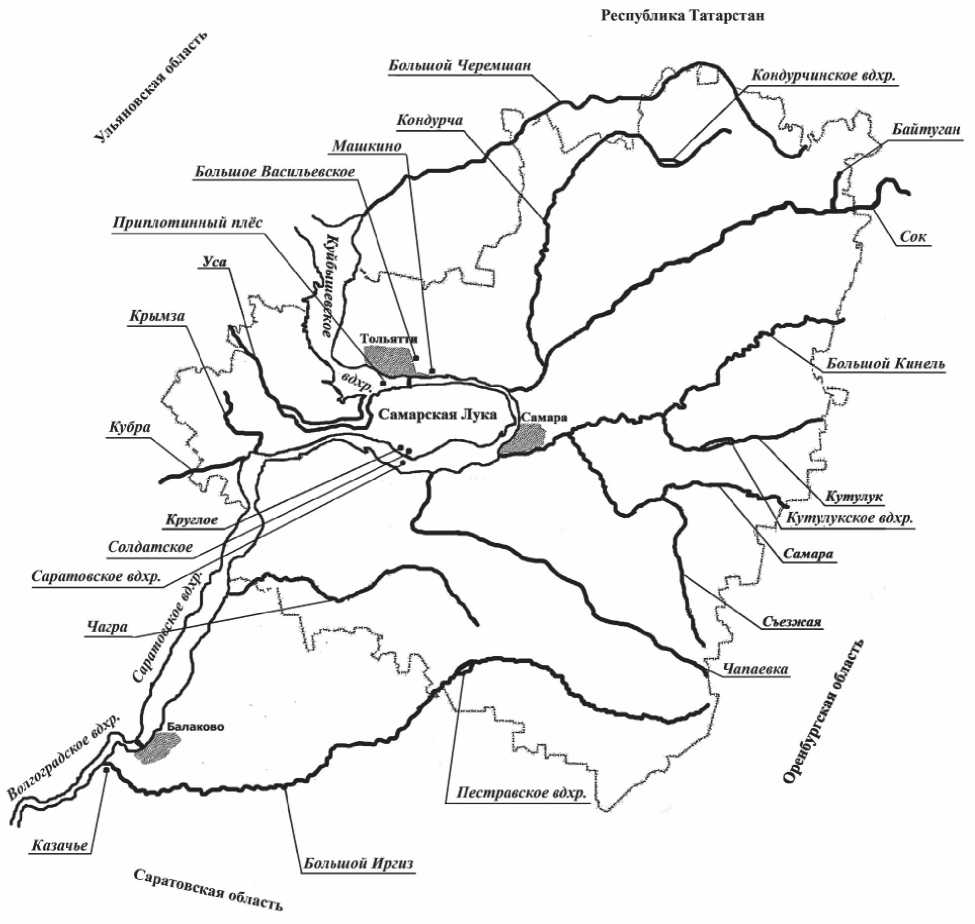

Для установления современного ожидаемого количества видов, которые могут быть выявлены при изучении определенного числа проб, был использован материал по видовому составу пресноводных моллюсков, собранных на 409 станциях. Пробы были собраны в период 2012–2014 гг. в разнотипных водоемах и водотоках Средней и Нижней Волги (рис. 1). Всего за это время была изучена малакофауна 24 водных объектов. Исследованиями были охвачены различные субъекты РФ: Самарской, Улья- новской, Оренбургской, Саратовской областей и республики Татарстан.

Сборы на глубоководных участках были осуществлены с помощью дночерпателя системы Экмана-Берджи (1/100 м2) по три повторности на каждой станции и прямоугольной драги, и кошки (ширина режущей кромки 0,4 м, протягивание – 1 м). На мелководных участках был использован стандартный площадной метод сбора с помощью скребка и прямоугольной рамки (0,2/0,2 м, протягивание – 1 м) [3]. Дополнительно были просмотрены искусственные субстраты. Грунт промывали через капроновый газ № 23, образцы моллюсков фиксировали 95%-ым этиловым спиртом, который через неделю заменили на 70% [29–31].

Камеральная обработка проб осуществлялась согласно общепринятым методикам [8]. Материал обработан при помощи стереоскопического микроскопа МБС-10.

Видовая принадлежность собранного материала определена по совокупности конхиологиче-

Рис. 1. Карта-схема исследованных водных объектов Средней и Нижней Волги

ских и анатомических признаков , согласно общепринятым методикам [5, 13, 51].

При установлении видовой принадлежности моллюсков были использованы отечественные [1, 3, 5, 13] и зарубежные [33, 34] определители.

Оценка ожидаемого количества видов проведена на основе широко применяемых непараметрических методов экстраполяции видового богатства: Chao 1, Chao 2, ACE, Jacknife 1, Bootstrap. Вычисления непараметрических методов проведены с использованием программного обеспечения EstiMate 9 [27].

Непараметрические алгоритмы экстраполяции видового богатства, Chao 1 – основан на количество видов в выборке , которые представлены только одним или двумя особями и Chao 2 применяет тот же подход к видам, которые встречаются только в одном или двух выборках [21, 22, 25].

Эстиматоры, на основе обилия ACE и ICE предполагают, что наблюдаемые количество видов в выборке содержит число распространенных и редких таксонов соответственно [23, 39].

В основе эстиматоров Jacknife лежит учет ожидаемого числа редких видов и дает удовлетворительную оценку при учете малого числа проб [25, 28, 37]. Bootstrap оценщик [48] добавляет суммарную долю всех выборок, содержащий каждый отмеченный вид в числе найденных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ных моллюсков и выборочным усилием получены результаты оценки проб, выполненных в разнотипных водоемах и водотоках Средней и Нижней Волги на 409 станциях. Рассмотрение разнообразных типов водоемов и биотопов на них позволяет учитывать в анализе изменения видового состава моллюсков при изменяющихся экологических условиях, что позволяет получить значительную объективность полученных результатов.

Всего, в результате исследований на различных водоемах за период 2012–2014 гг., было зарегистрировано 113 видов пресноводных моллюсков, относящихся к 2 классам, 8 отрядам, 17 семействам и 47 родам.

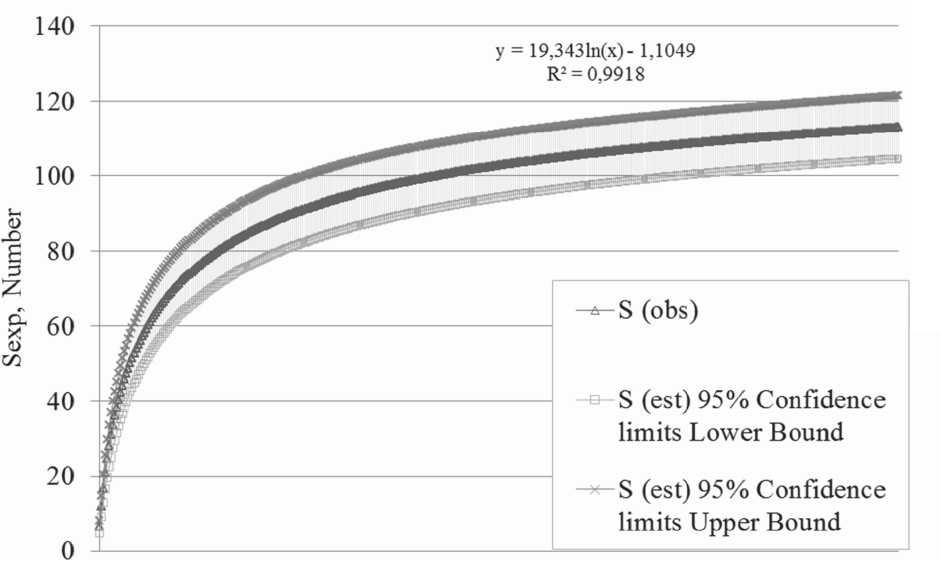

Для всех исследованных станций построена зависимая кривая среднеожидаемого накопления видов (Sexp) от увеличения числа выборочного усилия (рис. 2). Кумулята, обобщающая все исследованные станции надежно описывается log-уравнением с коэффициентом корреляции 0,99.

Наиболее быстрый прирост ожидаемого числа видов с увеличением числа станций выявлен в начале графика, когда количество новых видов, не выявленных в предыдущих пробах еще велико. В дальнейшем количество таких видов постепенно сокращается, и кумулятивная кривая имеет более пологий вид.

Достижение горизонтальной асимптоты при накоплении ожидаемого числа видов не выявлено. Это позволяет нам сделать предположение, что при дальнейшем сборе проб в водоемах Средней и Нижней Волги будут регистрировать-

Для оценки зависимости между степенью выявленного видового богатства пресновод-

1 25 49 73 97 121 145 169 193 217 241 265 289 313 337 361 385 409

Samples

Рис. 2. Кумулятинвые кривые расчетно-ожидаемого числа видов Sexp (по методу ранодомизации) и 95% доверительный интевал, для пресноводных моллюсков Средней и Нижней Волги, построенная для возрастающей последовательности с учетом всех исследованных станций

ся виды, не найденные нами, и число редких видов будет уменьшиться. Это свидетельствует о том, что реальное число видов, способных обитать в данных экологических условиях региона, полученное при анализе 409 станций, значительно выше, чем выявлено нами, согласно алгоритмам экстраполяции.

Результаты экстраполяции показали, что при оценке количества выборочного усилия и числа найденных видов, теоретически можно предположить, что необходимые минимальные затраты энергии на сбор мониторинговых проб, для получения максимального общего видового богатства региона, составляет 60 проб, дающее наибольшее число видов – 70%, при минимальном количестве проб. Для выявления максимального количества видов потребуется большее выборочное усилие, вследствие значительных затрат исследователем времени и ресурсов, что не всегда оправдано в различных исследованиях. Таким образом, при изучении пресноводных моллюсков в новых регионах со сходными экологическими условиями, можно спланировать оптимальное соотношение между минимальным числом проб и выявлением наибольшего видового богатства малакофауны.

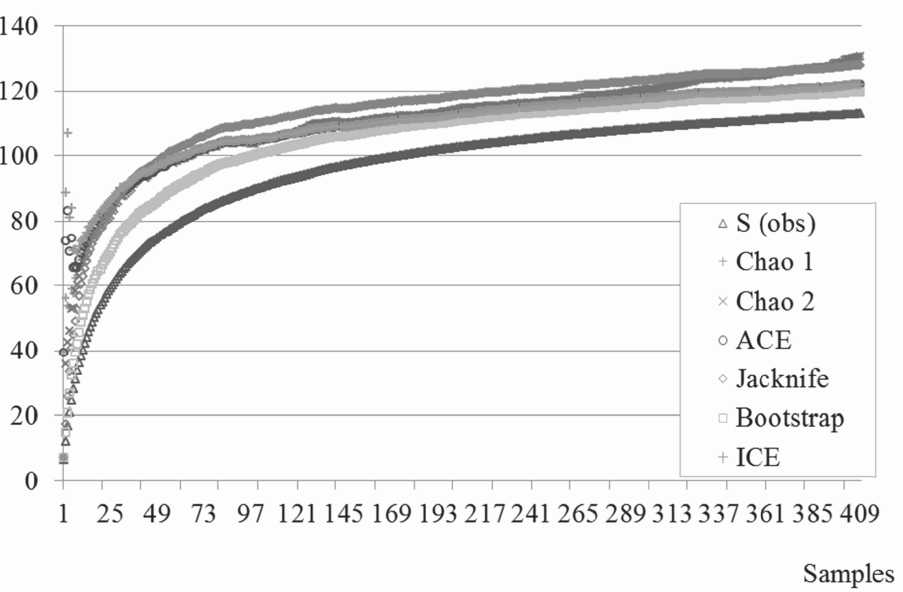

Кумулятивная кривая, описывающая изменение найденного числа видов пресноводных моллюсков в зависимости от числа проб (Sobs), постепенно возрастает, но не достигает горизонтальной асимптоты. Для установления потенциально возможного видового богатства исследованного региона, с помощью шести непараметрических алгоритмов, нами была рассчитана прогностическая оценка видового богатства при всем количестве проб (рис. 3). Применение этих методов позволяет обеспечить более четкую картину моделей богатства видов региона.

До 10–12 проб результаты различных алгоритмов экстраполяции имеют примерно схожие результаты, но большее число выборочного усилия дает различные значения для этих методов. Полученные результаты не соответствуют этому, только при расчетах алгоритмов Chao 1 и ACE, которые дают значительное превышение результатов всех эстиматоров и реальной кривой накопления видового богатства, при малом числе проб. Подобные результаты для алгоритмов Chao 1 и ACE наблюдались и в других работах разных авторов [15, 18, 19]. Это связано с тем, что обе оценки рассчитываются из частоты видов, непосредственно полученные из общего пула видов [29]. Также по нашим наблюдениям, это может быть связано с отличием, при малом выборочном усилии, с мозаичным расположением моллюсков в водных объектах, что дает разные результаты при оценке числа видов. В дальнейшем, при большем числе проб, это распределение нивелируется, за счет менее частого нахождения редких видов в последующих пробах. Отличия результатов при малом выборочном усилии в сравнении с реальной кривой накопления видов наблюдаются по другим алгоритмам, но их результаты имеют более адекватную оценку. Это позволяет сделать предположение, что результаты оценки видового богатства моллюсков по различным

Рис. 3. Кумулятивные кривые ожидаемого числа видов пресноводных моллюсков (Sexp) для водных объектов Средней и Нижней Волги, построенные с учетом рандомизации всех 409 станций для фактического найденного в пробах числа видов (Sobs), а также на основе расчетов 6 эстиматоров

методам экстраполяции, возможно при выборочном усилии превышающим 10–12 проб.

Кумуляты алгоритмов, превышающие 10–12 проб имеет более схожие значения между собой (рис. 3). Кривые не имеют резких изменений и равномерно увеличиваются. При этом ни один из алгоритмов не выходит на горизонтальную асимптоту. Вероятно, что дальнейшие исследования и сбор моллюсков в незатронутых нами биотопах с отличающимися экологическими условиями в водных объектах Средней и Нижней Волги, позволит найти «скрытые» виды и дополнить картину пула видов исследованного региона. Это допускает возможность получения потенциального приближения к горизонтальной асимптоте по результатам оценки непараметрических алгоритмов.

Некоторые кривые эстиматоров, при значении проб выше 100 практически полностью совпадают (рис. 3). Это связано с тем, что с данном выборочным усилием, при схожей структуре используемых констант в расчетах, они более точны и менее чувствительны к другим недостаткам при оценке: разное (малое) число проб, мозаичность распределения исследуемых организмов, вероятность нахождения новых видов и многих других.

Применение различных методов эстимато-ров предполагает, что результаты прогностической оценки видового богатства должны показывать более высокие значения по отношению к фактически найденному в пробах числу видов [15]. Все значения эстиматоров превышают реальную кривую накопления видов (рис. 3). Уровень ожидаемого видового богатства, полученный на основе методов Bootstrep, наиболее сходен с обнаруженным числом видов в результате исследования принятым за 100%. Таким образом, его результат составляет 105% для исследованных станций. Наиболее завышенную прогностическую оценку имеет алгоритм Chao 1, показывающий превышение в сравнении с реальной кривой накопления – 116%. Остальные используемые алгоритмы экстраполяции имеют разные значения между двумя этими алгоритмами имеющие значения экстремумов: Chao 2 – 115%; ACE – 108%; Jacknife – 113%; ICE – 107%. Во многих работах, где используются различные эстиматоры, показана, что точность их результатов возрастает прямо пропорционально числу рассмотренных проб [25, 51]. С увеличением числа проб показатель параметра S exp приближается к уровню реально выявленного видового богатства, при этом не имеет значение будет наблюдаться переоценка или недооценка истинного видового богатства [48]. Поэтому полученные нами значения разных эстиматров не имеют больших отличий, благодаря высокому выборочному усилию (409 станций).

ВЫВОДЫ

Для исследованной территории Средней и Нижней Волги реальный уровень видового богатства пресноводных моллюсков составляет 113 видов. Наибольший прирост видового богатство на кумулятивной кривой наблюдается в начале графика, когда число новых видов еще значительно. С увеличением выборочного усилия количество данных видов уменьшается, и кривая имеет более пологий вид, однако, достижения горизонтальной асимптоты не выявлено.

По результатам экстраполяции, при оценке зависимости числа видов от выборочного усилия, минимальные затраты энергии на сбор проб для получения максимального общего видового богатства моллюсков региона составляет 60 проб, дающее наибольшее число видов – 70%.

Оценка видового богатства моллюсков с применением методов экстраполяции имеет схожие значения с числом проб до 10–12 для четырех алгоритмов. Эстиматоры Chao 1 и ACE значительно превышают кривые при таком же малом числе проб. Возможно, это связано с мозаичным расположением моллюсков в водных объектах, что и дает разные результаты при оценке числа видов.

Все значения эстиматоров превышают реальную кривую накопления видов. Наиболее близким, к реальной кривой накопления имеет алгоритм Bootstrep, его значение от реального видового богатства превышает на 5%.

Список литературы Оценка ожидаемого видового богатства пресноводных моллюсков средней и Нижней Волги с применением алгоритмов экстраполяции

- Андреева С.И., Андреев Н.И., Винарский М.В. Определитель пресноводных брюхоногих моллюсков (Mollusca: Gastropoda) Западной Сибири. Ч. 1. Gastropoda: Pulmonata. В. 1. Семейства Acroloxidae и Lymnaeidae. Омск, 2010. 200 с.

- Жадин В.И. Моллюски реки Оки и окских затонов//Работы Окской биологической станции, 1925. Т. 3(2-3). С. 58-88.

- Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР. М.; Л.: АН СССР, 1952. 376 с.

- Затравкин М.Н. Водные моллюски Московской области//Бюллетень МОИП. Вып. 90. № 1. 1985. С. 39-45.

- Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеаркитики. Фауна, систематика, филогения. Киев: Наука Думка, 1996. 165 с.