Оценка перспектив применения магниторазведки для изучения археологических памятников

Автор: Позднякова Ольга Анатольевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

В рамках многолетнего сотрудничества Института археологии и этнографии СО РАН и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН были выполнены магнитометрические исследования на территории 30 разнотипных и разновременных памятников археологии Обь-Иртышского междуречья. Сопоставление археолого-геофизических данных показало, что перспективы их изучения посредством магнитной съемки определяют два основных фактора: уровень помех и контрастность магнитных свойств почв (с подстилающими породами) по магнитным свойствам. Предложены конкретные рекомендации по проведению магнитометрических работ при наличии на участках помех различного типа. Подтвержден вывод, что главной причиной появления аномалий над археологическими объектами является попадание в их заполнение почвенного вещества с иными магнитными свойствами. Установлено, что магнитная съемка была эффективной для памятников, где контрастность почв и подстилающих отложений по магнитной восприимчивости составляет не менее 20-30 · 10-5 ед. СИ. Обоснована приуроченность зон высокой контрастности к возвышенным участкам местности.

Обь-иртышское междуречье, археологический памятник, магнитная съемка, электромагнитные помехи, магнитная восприимчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147220432

IDR: 147220432 | УДК: 902.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-44-57

Текст научной статьи Оценка перспектив применения магниторазведки для изучения археологических памятников

В настоящее время для решения задач гуманитарных исследований активно используются естественнонаучные методы. Для археологии такой подход является фундаментальным, поскольку позволяет на качественно ином уровне реконструировать историю становления и развития древнейших человеческих сообществ. Позитивный опыт интеграции археологии и естественнонаучных дисциплин обусловливает необходимость расширения и углубления этого взаимодействия. Она диктуется также соглашениями, лежащими в основе международной правовой базы современной археологии. Согласно им, главным приоритетом должно быть сохранение культурного наследия, которое рассматривается как общечеловеческая ценность. На базе этих положений сформулированы принципы полевых археологических исследований, главным из которых является тезис о том, что при сборе информации о памятнике разрушающее воздействие на него должно быть минимальным. Это предполагает, во-первых, что неразрушающие методы исследований должны применяться везде, где это возможно; во-вторых, раскопки нужно проводить прежде всего на памятниках, обреченных на разрушение; в-третьих, раскопки памятников, которым ничего не угрожает, должны выполняться в исключительных случаях и затрагивать только их часть, сохраняя остальное для будущих поколений. Практическая работа по реализации названных принципов вылилась в формирование так называемой недеструктивной археологии. Ее основной задачей является привлечение к археологическим исследованиям максимально возможного числа неразрушающих методов из арсенала естественнонаучных дисциплин и объединение всех данных на базе географо-информационных систем [Коробов, 2016. С. 312–314].

Важнейшим инструментом недеструктивной археологии являются геофизические методы. Применение аппаратурно-программных средств и методологических подходов геофизики позволяет дистанционно обнаружить археологический памятник, определить его границы, планиграфические особенности и структуру. Наличие таких сведений дает возможность получить полноценную информацию о памятнике посредством небольших точечных раскопок. Одним из наиболее показательных примеров таких исследований в России являются работы на городище Чича-1 [Чича…, 2004]. При необходимости проведения широкомасштабных раскопок для решения исследовательских и охранно-спасательных задач археологии геофизические данные позволяют на качественно ином уровне планировать стратегию работ и выполнять их без лишних затрат.

Анализ специализированной литературы, а также материалов международных и всероссийских форумов показывает, что применительно к археологии наиболее востребованным из геофизических методов является магнитометрия. Метод получил признание благодаря своей точности и возможности исследовать большие площади в короткие сроки. При хороших условиях с его помощью можно получить фактически план памятника. Учитывая большое значение магнитометрии для современной археологии, данную область археогеофизики необходимо развивать. В частности, это касается оценки перспектив проведения магнитной съемки, которые обусловлены двумя основными факторами: уровнем помех и степенью контрастности археологических объектов и вмещающей среды по магнитным свойствам. Влияние на результат съемки разного рода помех пока не стало предметом специального изучения, хотя обобщение такого опыта позволит оптимизировать магнитометрические исследования за счет отказа от работ на неперспективных участках. Проблема контрастности, напротив, достаточно широко обсуждалась в научной литературе. По мнению специалистов, основной причиной появления аномалий над археологическими объектами является попадание в заполнение ям почвенного вещества, которое в большинстве случаев характеризуется повышенными магнитными свойствами [Fassbinder, Stanjek, 1993; Смекалова и др., 2007. С. 8–11]. Последней обобщающей работой на эту тему является статья Й. В. Е. Фассбиндера, в которой автор делает вывод, что «…нет способа предсказать магнитные свойства почвы и, следовательно, будет ли магнитная разведка успешной или нет» [Фассбиндер, 2019. С. 88].

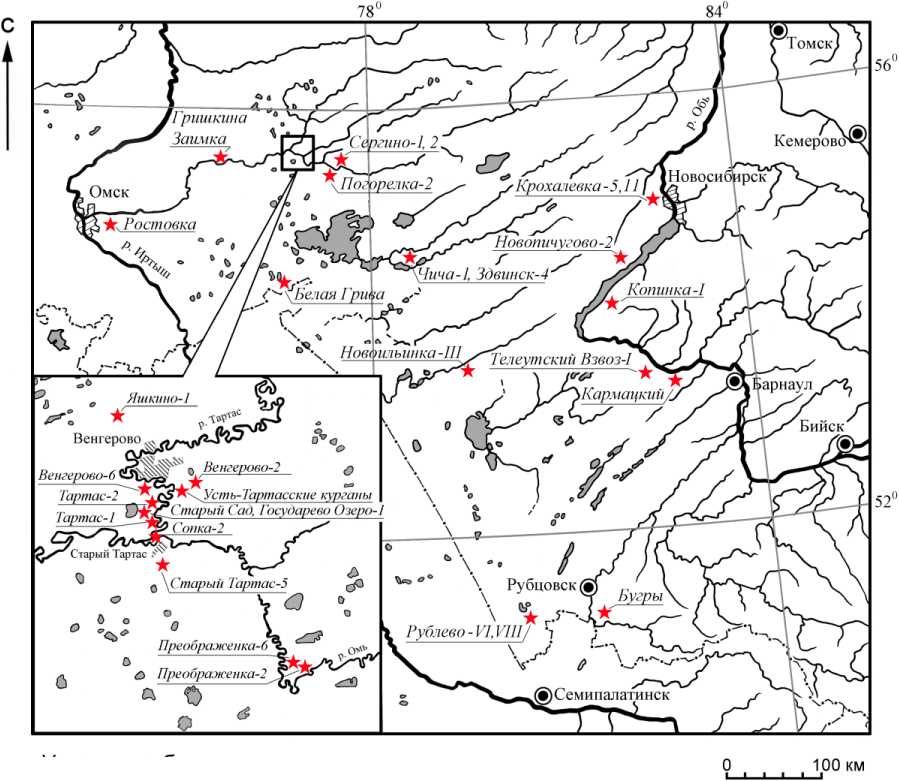

Археолого-геофизические исследования, выполненные в рамках многолетнего сотрудничества Института археологии и этнографии СО РАН и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, показали, что перспективы проведения магниторазведки можно оценить с помощью петромагнитного метода. Он позволяет определить степень контрастности почв и подстилающих пород по магнитным свойствам и спрогнозировать, насколько хорошо археологические объекты будут выделяться на фоне вмещающей среды [Matasova et al., 2016; Epov et al., 2016]. Полигонами для этих экспериментов послужили разнотипные и разновременные памятники Венгеровского района Новосибирской области (Тартас-1, Венгерово-2, Старый Сад, Старый Тартас-5, Автодром-2, Погорелка-2). Данная работа является продолжением этих исследований, а также содержит обобщенный опыт проведения магнитных съемок при наличии разного рода помех. Источниковая база существенно расширена и включает 30 археологических памятников, расположенных на территории Обь-Иртышского междуречья (рис. 1). Выводы планируется формировать на основе методики сопоставления данных магнитного картирования, проверочных раскопок и измерений магнитных свойств различных грунтов. Полученные результаты могут внести существенный вклад в развитие методики археолого-геофизических исследований с целью повышения эффективности работ, основанных на применении метода магнитометрии.

Влияние помех на результат магнитной съемки археологических памятников

Магниторазведка – метод геофизики, основанный на изучении распределения в пространстве изменений геомагнитного поля, возникающих вследствие неодинаковой намагниченности различных пород [Новиков, 2013. С. 5]. Археологические объекты, приуроченные к верхней, осадочной части земной коры, очень незначительно контрастируют по магнитным свойствам с окружающей средой. Напротив, залегающие вместе с ними в одном слое современные железные предметы создают очень большие градиенты аномалий магнитного поля и «забивают» своим фоном слабомагнитные археологические структуры. Все это негативно влияет на эффективность результатов магнитной съемки.

В настоящее время ввиду активного хозяйственного освоения практически не осталось территорий, не засоренных металлом. Однако его наличие само по себе не является поводом для отказа от работ. Все зависит от характера помех, их количества и возможности удаления их из грунта. Наиболее проблемными являются участки, расположенные на территории населенных пунктов, а также места, где находились мастерские по ремонту техники, свалки и т. п. Все съемки, которые проводились нами в подобных условиях, оказались неэффективными. Это были работы по поиску фундаментов разрушенных церквей (села Старый Тартас

Условные обозначения:

★ - археологический памятник

Рис. 1 . Карта археологических памятников, исследованных магнитометрическими методами

Fig. 1. Map of archaeological sites investigated by magnetometric methods и Легостаево, Новосибирская область), а также грунтовых захоронений на памятниках Кро-халевка-11 и Ростовка. На полученных картах основные, самые выраженные аномалии связаны с загрязнением поверхностных слоев грунта хозяйственным и строительным мусором. Существенные помехи создают также железные трубы систем водоснабжения, металлические заборы, линии электропередачи и т. п. В некоторых случаях, проведение магнитной съемки в процессе раскопок (после удаления верхних горизонтов) может дать положительный результат, однако в целом использовать магнитометрию для исследования таких участков нецелесообразно.

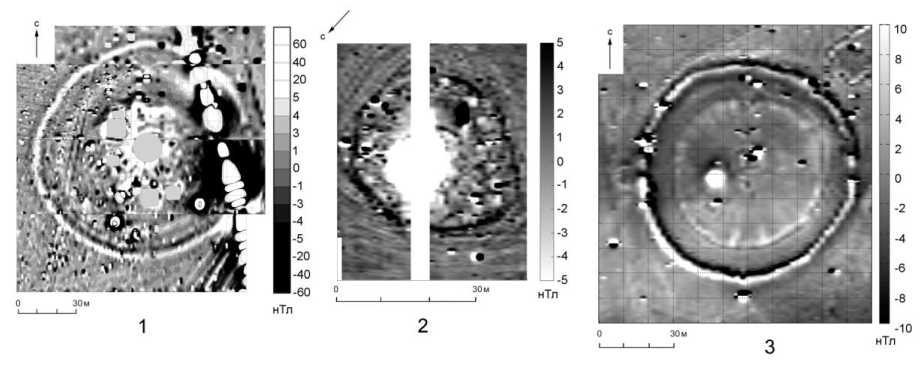

Площадки за пределами населенных пунктов обычно засорены меньше. При этом нередки случаи, когда непосредственно на участке работ или рядом с ним находились трубы, кабели, заборы, линии электропередачи, создающие помехи постоянного или переменного типа [Новиков, 2013. С. 123–124]. Опыт проведенных исследований свидетельствует о том, что магнитная съемка таких участков может быть эффективной. Так, кабель, проложенный вдоль края террасы на памятнике Венгерово-2, не позволил выделить расположенные здесь погре- бальные комплексы эпохи неолита [Epov et al., 2016. Fig. 3, B]. В то же время жилище кро-товской культуры, которое находилось в 10–15 м от него, удалось качественно исследовать. Были определены границы котлована и некоторые конструктивные особенности, включая расположение очага [Дядьков, Позднякова, 2017. Рис. 4]. На памятнике Бугры через восточный край кургана № 1 была проложена труба водовода. Ширина участка, полностью недоступного для анализа из-за присутствия этой помехи, составила 20–35 м. Поскольку курган имел значительные размеры (около 111 × 89 м), бóльшая его часть оказалась за пределами этой аномальной зоны (рис. 2, 1). В результате, удалось дистанционно определить особенности устройства кургана (конфигурация рва, наличие проходов во рву, участки материковых выкидов и т. п.), что подтверждено археологическими раскопками [Комплексные исторические исследования…, 2011. С. 17–20].

Совершенно иная ситуация складывалась, когда курган имел небольшие размеры и помеха располагалась в центре насыпи. В качестве примера можно привести работы на памятнике Государево Озеро-1 [Молодин и др., 2017]. В центре кургана, диаметр которого составлял 30 м, был установлен знак государственной геодезической сети, что для курганных могильников не редкость. В ходе раскопок были обнаружены его остатки в виде железного столба диаметром 0,15 м, установленного на бетонном основании. Магнитная съемка, выполненная до начала раскопок, практически не дала дополнительной информации об устройстве данного сооружения. Аномалия, вызванная присутствием в насыпи геодезического знака, закрывала почти всю площадь кургана. В процессе раскопок магнитное картирование площадки было сделано повторно (когда насыпь была удалена, но геодезический знак еще находился в бровке). Удалось зафиксировать ров, но центр кургана остался недоступным для анализа (рис. 2, 2 ). Очевидно, что магнитометрические исследования подобных археологических объектов малоэффективны и не оправдывают затрат. Следует отметить, что наличие на вершине кургана следов установки геодезического знака не всегда означает, что внутри насыпи содержится его металлическое основание. В таких случаях небольшие нарушения структуры кургана не оказывают существенного негативного влияния на результат магнитной съемки. Примером таких исследований могут служить работы на курганном могильнике Белая Грива (рис. 2, 3 ).

Рис. 2 . Результаты магнитной съемки курганных могильников:

1 – Бугры, курган № 1; 2 – Государево Озеро-1; 3 – Белая Грива, курган № 2

Fig. 2 . Results of magnetic survey of burial mounds:

1 – Bugry, kurgan № 1; 2 – Gosudarevo Ozero-1; 3 – Belaya Griva, kurgan № 2

Если на территории археологического памятника расположены старые дороги, то результаты магнитной съемки в этой зоне не будут информативными. Показательными в этом отношении являются работы на памятнике Тартас-1, где обнаружены остатки старого Московского тракта и дороги, построенной в XX в. Они хорошо выделяются как полосы, сильно засоренные металлом [Epov et al., 2016. Fig. 1, А ]. Под ними было обнаружено множество разновременных археологических объектов, которые на магнитной карте не проявились по причине высокого уровня помех. Магнитная съемка вблизи современных дорог может давать хорошие результаты. Так, на памятнике Усть-Тартасские курганы удалось достоверно выделить даже небольшие археологические объекты, хотя участки работ располагались всего в 35–40 м от дороги, вдоль которой вдобавок проходила и линия электропередачи местного значения.

Еще одной помехой для магнитометрических исследований может быть выраженный микрорельеф (траншеи под лесопосадки, противопожарные полосы и т. п.). В качестве примера можно привести памятник Венгерово-2 [Epov et al., 2016. Fig. 3, В ]. Микрорельеф препятствует распознаванию археологических объектов, однако существенные проблемы возникают только в том случае, если такие участки значительны по площади.

Отдельно следует сказать о перспективах работ на курганах, которые не подверглись распашке. На вершине таких сооружений часто фиксируются следы ограбления в виде одной или нескольких ям. Обычно они довольно глубокие и имеют отвесные стенки. Внутрь нередко попадают железные предметы, которые сбрасывают на курган с прилегающих полей. Пройти через такие ямы оператор с аппаратурой не может, поэтому их обходят и учитывают это при обработке данных. В результате образуются значительные по площади «слепые» зоны, как, например, на магнитограмме кургана № 1 могильника Бугры (см. рис. 2, 1 ). В совокупности это приводит к тому, что центральная часть кургана может оказаться недоступной для полноценного анализа, а качественную информацию удастся получить только по периферийным участкам.

Таким образом, чтобы избежать лишних затрат и оптимизировать археолого-геофизические работы, на подготовительном этапе необходимо производить сбор информации о памятнике либо о территории, где предполагается его наличие. Если прогнозируется сильная степень засоренности металлом, то следует задуматься о выборе другой стратегии исследования. Как показывает практика, участки, которые сложно очистить от помех, обычно локальны по площади, и за их пределами магнитная съемка может быть эффективной. Решение об исключении таких участков из общей сети геофизических измерений должны принимать сами исследователи, при этом нужно учесть совокупный опыт археолого-геофизических работ, проведенных ранее на подобных полигонах.

В большинстве случаев полностью удалить металл из грунта вполне реально с помощью металлоискателя. Современные железные предметы залегают, как правило, близко к поверхности, в дерновом или пашенном слое. Их извлечение не наносит вреда культурным отложениям и существенно повышает качество магнитной съемки. Это особенно важно при исследовании грунтовых могильников, где предметом поиска являются небольшие по размеру захоронения или ямы. Пренебрегать этим этапом работ ни в коем случае нельзя, поскольку аномалия даже от небольшого железного предмета способна полностью скрыть под собой археологический объект.

Значение магнитной контрастности почв и подстилающих пород для оценки перспектив применения магнитной съемки

Археологические объекты, в отличие от геологических, имеют свою специфику поиска методом магнитометрии, поскольку они обычно весьма малы и слабо контрастируют с вмещающей средой. Чтобы успешно исследовать археологические памятники, применяют мик-ромагнитную съемку, под которой понимают особо точные (прецизионные) измерения, гарантирующие уверенное выделение слабых аномалий величиной менее 5–10 нТл. Методика прецизионных съемок в настоящее время хорошо разработана, однако нужный результат достигается не всегда. Проведенные нами исследования показали, что одной из основных причин этого является незначительный контраст по магнитной восприимчивости между почвами и подстилающими породами.

Магнитная восприимчивость характеризует способность вещества намагничиваться под действием внешнего магнитного поля [Новиков, 2013. С. 36]. Для степных и лесостепных районов, к которым относится и территория Обь-Иртышского междуречья, главной причиной формирования аномалий над археологическими объектами является, как уже указывалось, попадание в их заполнение почвенного вещества с более выраженными магнитными характеристиками. Локальное увеличение слоя почвы создает изменения в магнитном поле, которые хорошо фиксируются современными магнитометрами. Чем больше контраст по магнитной восприимчивости между почвами и подстилающими породами (материком), тем более отчетливая аномалия образуется над археологическим объектом. Если контраст отсутствует либо является незначительным, то аномалия не образуется или слабо распознается на фоне вмещающей среды. Таким образом, фактор контрастности служит определяющим при оценке перспектив проведения магнитной съемки археологических памятников.

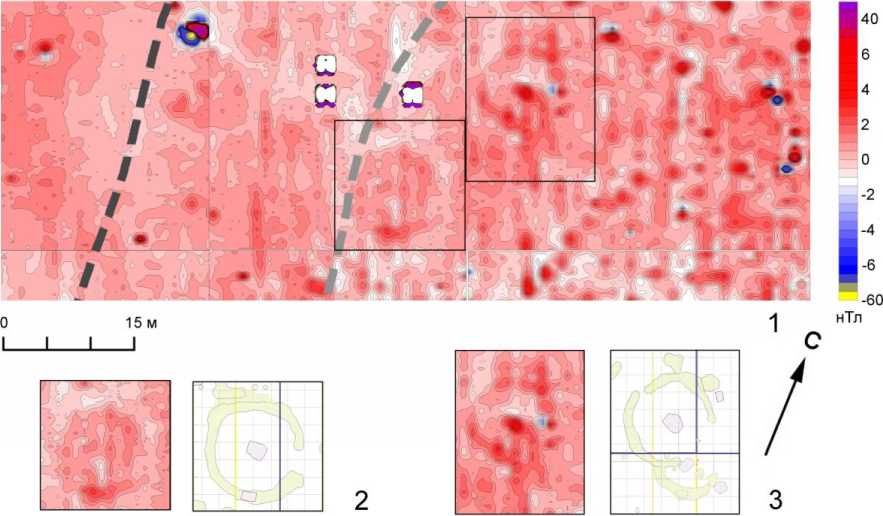

Данный вывод является результатом многолетних работ целого коллектива специалистов, что нашло отражение в ряде статей [Epov et al., 2016; Matasova et al., 2016]. Прежде всего это касается исследований на разновременном памятнике Тартас-1, которые составили фундамент методических разработок, связанных с изучением проблемы контрастности. С самого начала археологические раскопки этого комплекса проводились сплошной площадью, в единой сетке с магнитной съемкой, поэтому он всегда был основным полигоном для разного рода методических работ. Петромагнитные исследования включали полевые замеры магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород, а также лабораторные измерения магнитных характеристик различных грунтов по отобранным образцам. В результате на памятнике были выделены области сильной, средней и слабой контрастности, которые соответствуют залеганию черноземных (автоморфных), луговых (полугидроморфных) и пойменных (гидроморфных) почв [Matasova et al., 2016. Fig. 9]. Дальнейшее сопоставление данных показало, что схожие по характеристикам археологические объекты, расположенные в зонах с различной контрастностью, по-разному проявляются на магнитных картах. В качестве примера можно привести результаты исследований погребальных комплексов эпохи бронзы, которые представляют собой захоронения, окруженные рвами (рис. 3). В заполнении этих объектов преобладает гумусированный грунт. Погребально-поминальный комплекс № 13, отнесенный к ан-дроновской (федоровской) культуре [Молодин и др., 2016. С. 358], расположен в зоне сильной контрастности и отчетливо фиксируется на магнитограмме (рис. 3, 3 ). Близкий к нему по параметрам и заполнению курган № 1 пахомовской культуры [Молодин и др., 2015. С. 335] изучен на границе областей сильной и средней контрастности. Амплитуды связанных с ним аномалий весьма малы, и он слабо выделяется на фоне вмещающей среды (рис. 3, 2 ). К западу от этого объекта, где степень контрастности магнитных свойств продолжает убывать, можно предположить наличие еще нескольких подобных комплексов. Судить об этом с уверенностью пока нельзя, поскольку амплитуды этих аномалий практически не отличаются от фоновых значений (рис. 3, 1 ).

Полноценно оценить магнитные свойства компонентов природной среды могут только специалисты. При этом важным в методическом плане представляется вывод, что результаты измерений магнитной восприимчивости, полученные в полевых и лабораторных условиях, очень хорошо коррелируют между собой [Matasova et al., 2016. P. 872]. Это означает, что полевые замеры, выполненные с помощью довольно простых в использовании каппаметров, вполне адекватно отражают динамику изменения магнитных свойств. Проведенные нами археолого-геофизические исследования дают возможность установить взаимосвязь между контрастностью измеренных значений магнитной восприимчивости и результатами магнитной съемки.

Рис. 3 . Результаты археолого-геофизических исследований памятника Тартас-1:

1 – фрагмент магнитограммы (пунктирными линиями обозначены границы сильной и средней – пунктирная линия серого цвета, средней и слабой – пунктирная линия черного цвета, областей контрастности магнитных свойств); 2 – курган № 1; 3 – погребально-поминальный комплекс № 13

-

Fig. 3 . Results of archaeological and geophysical studies of the site Tartas-1:

-

1 – fragment of magnetic map; dashed lines indicate boundaries between areas with different degrees of magnetic contrast (high and medium contrast – gray line, medium and faint contrast black line); 2 – kurgan № 1;

3 – burial and ritual complex № 13

На памятнике Тартас-1 в зоне высокой контрастности значения магнитной восприимчивости верхнего почвенного слоя составили 55–75 · 10–5 ед. СИ, а для подстилающих грунтов – 20–30 · 10–5 ед. СИ. Таким образом, разница значений составляет, в среднем, 40 · 10–5 ед. СИ. Аномалии, связанные с археологическими объектами, имеют четкие формы и хорошо выделяются на фоне вмещающей среды. Прослеживается зависимость амплитуды аномалий от глубины и заполнения ям. Наиболее отчетливо фиксируются глубокие объекты, заполненные гумусированным грунтом [Epov et al., 2016. Fig. 2].

Для памятника Преображенка-6 средние значения магнитной восприимчивости составили 55 · 10–5 и 25 · 10–5 ед. СИ (для почв и материка соответственно). Разница значений – 30 · 10–5 ед. СИ. Этого оказалось достаточно, чтобы получить очень качественную магнитограмму, фактически план памятника. Проверочные раскопки проводились точечно по магнитной карте; они полностью подтвердили высокую эффективность геофизических исследований [Дядьков, Позднякова, 2017. Рис. 3].

На памятнике Сопка-2 контраст измеренных значений магнитной восприимчивости составил 20–40 · 10–5 ед. СИ. В этих условиях были проведены успешные магнитометрические работы, направленные на доисследование этого разновременного комплекса [Молодин и др., 2001].

Близкие показатели контрастности (25 · 10–5 ед. СИ) установлены также для памятника Телеутский Взвоз I. По итогам проведенных здесь археолого-геофизических работ удалось достоверно определить планиграфические особенности и границы могильника елунинской культуры [Комплексные исторические исследования…, 2011. С. 8–14].

На городище Чича-1 контраст измеренных значений магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород составил 50–80 · 10–5 ед. СИ [Эпов и др., 2000]. В этих условиях была получена подробная магнитограмма памятника и проведены точечные раскопки отдельных его частей. На основе совокупного анализа археолого-геофизических данных определены этапы функционирования городища, скорректированы культурно-хронологические схемы развития региона в переходное от бронзы к железу время [Чича…, 2004].

Для курганного могильника раннего железного века Бугры разница значений в среднем составила 40 · 10–5 ед. СИ. По упомянутым выше причинам (труба водовода, грабительские ямы) часть информации оказалась недоступной, однако устройство периферии курганов удалось определить с большой точностью, что подтверждено археологическими раскопками [Комплексные исторические исследования…, 2011. С. 17–20].

Примеров работ в условиях незначительной контрастности магнитных свойств пока немного, поскольку исследования проводились в основном на перспективных участках. В ходе изучения памятника Тартас-1 было установлено, что значения магнитной восприимчивости пойменных почв сопоставимы с показателями для подстилающих отложений, которые составляют 10–20 · 10–5 ед. СИ. Луговые почвы по степени магнетизма занимают промежуточное положение между пойменными и черноземными [Matasova et al., 2016. P. 877]. Анализ данных показал, что в зоне малой контрастности уверенно связать аномалии с археологическими объектами не удается, а в области средней – перспективы такой идентификации тесно связаны с количеством почвенного вещества, попавшего в заполнение ям.

На памятнике Преображенка-2 контраст измеренных значений магнитной восприимчивости составил 10–15 · 10–5 ед. СИ. В этих условиях не удалось решить задачу детализации устройства рельефно выраженного городища и распаханного поселения эпохи поздней бронзы [Молодин и др., 2006].

Еще одним примером работ в условиях малой контрастности являются исследования грунтового могильника Рублево VIII, расположенного в Кулундинской степи. Они продемонстрировали все сложности, связанные с проведением магнитной съемки в районах с песчаными грунтами. Активные фильтрационные и эоловые процессы не способствуют накоплению в почве достаточного количества магнитных минералов. Вследствие этого археологические объекты очень слабо контрастируют с вмещающей средой. Для памятника Рублево VIII измеренные значения магнитной восприимчивости гумусированных слоев (из заполнения ям) составили в среднем 93 · 10–5 ед. СИ, а для подстилающих грунтов – 90 · 10–5 ед. СИ. Это означает, что магнитометрические исследования выполнялись фактически на границе возможностей метода. Как следствие, поставленные задачи, связанные с выявлением границ расположенного здесь могильника эпохи бронзы, решить не удалось [Комплексные исторические исследования…, 2011. С. 15–16].

В итоге проведенные исследования доказали, что замеры магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород позволяют определить перспективы проведения магнитной съемки. Прогнозировать хороший результат можно в тех случаях, когда контраст значений составляет не менее 20–30 · 10–5 ед. СИ. Если на всей территории памятника контрастность является достаточной, то его археологическое изучение (включая определение границ, основных планировочных элементов и т. п.) может быть полностью построено на данных магнитной съемки и проводиться точечно. Самыми показательными примерами в этом отношении являются памятники Чича-1 и Преображенка-6. Иначе складывается ситуация, если на всей территории памятника контрастность магнитных свойств очень мала или обнаруживаются обширные малоконтрастные зоны. В этом случае магнитная съемка может не дать нужного результата. Чтобы избежать лишних затрат, стратегию исследования таких памятников необходимо продумывать более основательно. Возможно, получить необходимые сведения удастся с помощью других геофизических методов. Например, на памятнике Преображен-ка-2 с помощью электроразведки удалось обнаружить котлованы жилищ эпохи поздней бронзы, которые не были выявлены магнитной съемкой [Молодин и др., 2006].

Определенным ориентиром для оценки степени магнитной контрастности почв и подстилающих пород могут служить рельефные особенности памятника, а также закономерности его ландшафтного расположения. Если рассмотреть полученные результаты с учетом этих факторов, то можно проследить определенные взаимосвязи. Все участки, где магнитная съемка была эффективной, приурочены к возвышенностям, на которых формируются наиболее магнитные черноземные почвы [Matasova et al., 2016. P. 872]. Из этого следует, что хорошие перспективы для проведения магнитной съемки имеют курганные могильники, поскольку они, как правило, располагаются на водоразделах. С археологическими памятниками других типов (поселения, городища, грунтовые могильники) ситуация может складываться по-разному. В основном они также приурочены к возвышенным участкам местности. Однако если на площади памятника имеются пологие склоны, где вынос магнитных минералов из почвы происходит более активно, они могут оказаться средне- или малоперспективными для магнитной съемки. Это подтверждают исследования на памятнике Тартас-1.

Отдельно следует упомянуть поселения. За годы исследований археологами были установлены определенные закономерности их ландшафтного расположения, которые взаимосвязаны с климатическими условиями периода формирования. В засушливые времена (например, в эпоху бронзы) поселения могли устраиваться на террасах более низкого уровня. В периоды увлажненности такие участки подтапливались или затапливались полностью, что влияло на магнитные свойства грунтов. Это подтверждают исследования на памятнике Пре-ображенка-2, где контраст значений магнитной восприимчивости существенно меньше, чем на памятнике Преображенка-6, который расположен на террасе более высокого уровня.

Таким образом, контрастность магнитных свойств напрямую зависит от ландшафтных и климатических условий, при которых формируются различные типы грунтов и их магнитные характеристики.

Заключение

Опыт геофизических исследований археологических памятников Обь-Иртышского междуречья, проведенных в рамках сотрудничества двух специализированных учреждений, обладает большой ценностью для развития методики археолого-геофизических работ. Это касается и перспектив поиска и изучения археологических памятников с помощью магнитной съемки. Они обусловлены двумя основными факторами.

Первый связан с оценкой уровня помех, прежде всего электромагнитных. Исходя из приобретенного нами опыта, в рамках данной статьи предложены конкретные рекомендации по проведению магнитометрических работ на подобных участках.

Второй связан с оценкой степени контрастности почв и подстилающих пород по магнитным свойствам. Установлено, что для степных и лесостепных районов главной причиной формирования аномалий над археологическими объектами является попадание в заполнение ям почвенного вещества с более выраженными магнитными характеристиками. Результаты сопоставления археолого-геофизических данных показали, что прогнозировать хороший результат магнитной съемки можно в тех случаях, когда контраст значений составляет не менее 20–30 · 10–5 ед. СИ. Определенным ориентиром для определения таких зон могут служить рельефные особенности памятника, а также закономерности его ландшафтного расположения, поскольку зоны высокой контрастности в большинстве случаев приурочены к возвышенным участкам местности. Если на всей территории памятника контрастность является достаточной, то его археологическое изучение (включая определение границ, основных планировочных элементов и т. п.) может быть полностью построено на данных магнитной съемки и проводиться точечно. Если контрастность измеренных значений очень мала, рекомендуется выбирать иную стратегию геофизического и археологического исследования.

Предложенная методика оценки магнитных свойств достаточно универсальна, однако необходимо учитывать, что сделанные выводы в полной мере относятся только к степным и лесостепным районам Обь-Иртышского междуречья. В других регионах конкретные значения магнитной восприимчивости почв и подстилающих отложений, равно как и степень их контрастности, могут отличаться. Очевидно, что в дальнейшем географию таких исследований необходимо расширять.

Важно отметить, что нарушение поверхности археологических памятников, связанное с извлечением из грунта железных предметов или замерами магнитной восприимчивости почв, допустимо не во всех случаях, поэтому выполнять подобные работы необходимо в соответствии с действующими правовыми документами, регулирующими порядок проведения археологических полевых исследований.

Received

25.03.2020

Список литературы Оценка перспектив применения магниторазведки для изучения археологических памятников

- Дядьков П. Г., Позднякова О. А. Итоги и перспективы применения метода магнитометрии для изучения археологических памятников Западной Сибири // Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы (Материалы международного симпозиума). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 60-68.

- Комплексные исторические исследования в области изучения Западной и Южной Сибири с древнейших времен до современности: Монография / А. А. Тишкин, В. Н. Владимиров, Ю. М. Гончаров, Д. В. Папин, С. П. Грушин, С. С. Тур и др. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. 308 с.

- Коробов Д. С. Международные принципы управления археологическим наследием // Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников). М.: Изд-во ИА РАН, 2016. С. 312-342.

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Ненахова Ю. Н., Мыльникова Л. Н., Кобелева Л. С. Аварийные раскопки одиночного элитного кургана саргатской культуры Государево Озеро-1 в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. Т. 23. С. 521-525.

- Молодин В. И., Хансен С., Дураков И. А., Райнхольд С., Ефремова Н. С., Ненахов Д. А., Ковыршина Ю. Н., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Кобелева Л. С., Борзых К. А., Сальникова И. В., Демахина М. С. Археологические комплексы эпохи развитой и поздней бронзы на памятнике Тартас-1: новейшие результаты // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 332-336.