Оценка показателей оптической системы и гидродинамики глаз с миопией при лечении ортокератологическими линзами

Автор: Усенко В.А., Абсатарова Н.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 12 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить особенности изменений показателей оптической системы и гидродинамики глаз с миопией при лечении ортокератологическими линзами. Обследовано 80 пациентов (160 глаз), с близорукостью слабой степени - 30 пациентов (60 глаз) и средней степени - 50 пациентов (100 глаз) до и после лечения ортокератологическими линзами. Визометрия, авторефрактометрия, офтальмометрия, биометрия, кератотопография, определение показателей аккомодации (АОА, ЗОА) и гидродинамика глаз. Выявлено после применения ортокератологических линз в ночном режиме достоверное понижение истинного в. г. д. (Po) и увеличение коэффициента легкости оттока (C) с активацией показателей аккомодации - АОА и ЗОА, способствующие снижению степени миопии и повышению некоррегированной остроты зрения. Одним из факторов эффективности лечения миопии ортокератологическими линзами являются показатели гидродинамики глаз и усиление функций аккомодационного аппарата - повышение АОА и ЗОА.

Миопия, аккомодация, показатели гидродинамики глаз, ок-линзы

Короткий адрес: https://sciup.org/14129286

IDR: 14129286 | УДК: 617.753.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/97/29

Текст научной статьи Оценка показателей оптической системы и гидродинамики глаз с миопией при лечении ортокератологическими линзами

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 617.753.2

Профилактика и лечение прогрессирующей миопии в течении последних десятилетий относятся к приоритетным направлениям научных исследований в детской офтальмопатологии. Это обусловлено ростом близорукости у детей и подростков школьного возраста. Так, по итогам Всероссийской диспансеризации заболеваемость детей миопией за последние 10 лет выросла в 10 раз [1].

По данным литературы рост близорукости за 5 лет составил с 40,8% до 46,2% [2], за последние 20 лет увеличился в 1,3 раза [3, 4].

В соответствии с чем, крайне актуален поиск новых методов коррекции миопии, тормозящих ее прогрессирование. В настоящее время все большее распространение имеет ортокератология, обеспечивающая преимущество в контактной коррекции близорукости, путем изменения формы роговицы и подавления преретинального дефокуса [5].

Однако, до настоящего времени механизм торможения прогрессии близорукости не ясен, проведенные немногочисленные исследования разноречивы [6, 7].

Незначительные уменьшения толщины эпителия роговицы на 0,01 мм в центральной зоне при применении ортокератологических линз у пациентов с малой и средней степени миопии могут быть только одним из факторов, тормозящих прогрессирование близорукости [8].

В соответствии с чем, актуальны проведение дальнейших исследований для изучения патогенетических механизмов при применении ортокератологичеких линз, приводящих к торможению прогрессирующей миопии. По данным литературы известно, что уровень внутриглазного давления (в. г. д.) оказывает влияние на напряжение корнео-склеральной оболочки глазного яблока и может способствовать растяжению глаза и прогрессию близорукости [8].

Наряду с этим, такие свойства роговицы как ригидность, толщина, кривизна, вязкоэластические свойства, влияют на показатели гидродинамики глаза [9-12].

Значительную роль в развитии и прогрессии близорукости имеют расстройства аккомодации [13, 14].

По данным литературы [15-19] выявлено значительное повышение показателей аккомодации (АОА, ЗОА), у пациентов с малой и средней степени на фоне применения ортокератологических линз. Представляет интерес взаимосвязь уровня в.г.д. и состояние аккомодации в патогенезе прогрессирования миопии. Выявленная слабость аккомодации и повышение истинного внутриглазного давления (Pо) от 18,0 мм.рт.ст. и выше способствуют росту близорукости и увеличению передне-задней оси глаза (ПЗО) [20].

В предлагаемой теории – конвергентно- аккомодационо гидродинамической, отражен симптом понижения оттока водянистой влаги [21] при прогрессирующей миопии.

Изменения тонуса цилиарной мышцы приводит к колебаниям уровня внутриглазного давления, вследствие нарушения трабекулярного и увеосклерального путей оттока. Интенсивное зрительное напряжение вблизи без очков или вдаль без очков с гипокоррекцией близорукости приводят к ухудшению увеосклерального пути оттока и прогрессированию миопии вследствие блокады УСПО и нарушение питания задней части склеры, при этом уменьшается секреция внутриглазной жидкости [22].

По мере увеличения ПЗО глаза при прогрессировании миопии выявляется понижение истинного внутриглазного давления до 14.0 мм. рт. ст. при ПЗО более 25 мм [23].

Нарушения секреции функции цилиарного тела, обусловленные недостаточностью кровоснабжения, сопровождаются трофическими изменениями со стороны оптических сред глаза, дренажной системы, снижением оттока внутриглазной жидкости как через угол передней камеры (УПК), так и увеосклерального пути оттока (УСПО) [24].

В соответствии с этим, представляет интерес характер изменения показателей гидродинамики и аккомадативного аппарата у пациентов с малой и средней степени, принимавшие ортокератотерапию в ночном режиме. Цель: изучить особенность изменений показателей оптической системы и гидродинамики глаза у пациентов с миопией при лечении ортокератологическими линзами.

Материал и методы исследования

Обследованию подлежало 80 пациентов (160 глаз), 30 пациентов (60 глаз) с миопией слабой степени и 50 пациентов (100 глаз) — средней степени. Средний возраст составляет 12,0±0,38 лет (от 9 до 16 лет), девочек — 45 человек, мальчиков — 35 человек. Миопия слабой степени составляла в среднем (-) 2,2±0,25D, средней степени (-)4,7±0,22D.

Наличие астигматизма при близорукости слабой степени выявлена в 40% случаев на 24 глазах (18 пациентов) — (-) 0,75±0,22D; средней степени в 60% на 60 глазах (25 пациентов) (-) 0,92±0,54D.

Контрольную группу составили 20 пациентов (40 глаз) с миопией коррегированных очковыми линзами и 20 человек (40 глаз) — здоровые дети подросткового возраста.

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, авторефрактометрия (Grand Seiko YR-2100), офтальмометрия (Topcon KR-7300), биометрия (Zeiss iol master 500), кератотопография (Корнеотопографическая система SW-600), скиаскопия циклоплегическая, биомикроскопия (щелевая лампа L-0240), офтальмоскопия бинокулярная Schepens, линза VOLK-90D, исследование объема абсолютной аккомодации (АОА) на аппарате АКА-0,1, запаса относительной аккомодации (ЗОА) по методу Аветисова–Шаповалова (через 1-3-6-12 месяцев). Определение гидродинамики глаза по Нестерову. Исследования проводились до и после применения ортокератологических линз.

Всем пациентам были подобраны ортокератологические линзы обратной геометрии “Moonlens” фирмы “Sky Optix”. Во время подбора ортокератологических линз и в течение всего периода наблюдения осложнений не выявлено.

Статистический анализ результатов исследования проводился согласно общепринятым методикам с помощью программных средств Microsoft Office 2010 для операционных систем Windows XP и программы Statistica. Данные представлены средней арифметической и ее стандартным отклонениям (M±m).

За достоверный показатель принималась разница величин P <0,05

Результаты и обсуждение

Как видно из представленной Таблицы 1 у пациентов со слабой степенью миопии средний уровень некоррегированной остроты зрения до лечения составляет 0,3±0,01, при средней степени — в два раза ниже -0,15±0,14, после проведенного лечения ОК-линзами у всех пациентов уже через 1-3 месяца максимальная величина остроты зрения повысилась соответственно до 1,0±0,02 и 0,9±0,028, которая сохранялась на весь период последующего наблюдения (через 6-12 месяцев) (P<0,001). Коррегированная острота зрения до лечения в

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №12. 2023 среднем составляла в обеих группах пациентов -0,7±0,16 и 0,8±0,014 до лечения и 1,0±0,02 после лечения (P<0,05) (Таблица 1).

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗА

ПРИ МИОПИИ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ

|

Количество глаз (больных с миопией) |

НКОЗ |

КОС |

Авторефрактометрия |

Астигматизм |

ПЗО |

|||||

|

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

|

|

Миопия слабой степени 60 глаз (30 пациентов) |

0,3±0,01 |

1,0±0,02 ∆ ∆ |

0,7±0,16 |

1,0±0,02 ∆ |

(-)1,5±0,25 |

(-)0,46±0,15 ∆ |

(-)0,75±0,22 40% |

(-)0,64±0,22 |

24,76±0,28 |

25,34±0,14 |

|

Миопия средней степени 100 глаз (50 пациентов) |

0,15±0,14 |

0,9±0,028 ∆ ∆ |

0,8±0,014 |

1,0±0,02 |

(-)4,7±0,22 |

(-)1,0±0,2 ∆ ∆ |

(-)0,92±0,54 60% |

(-)0,84±0,23 |

25,16±0,14 |

25,4±0,14 |

|

КГ 40 глаз (20 пациентов) |

1,0±0,02 |

23,8±0,13 |

||||||||

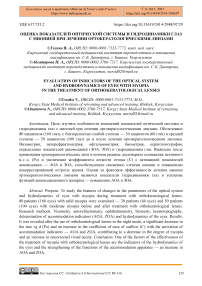

Средняя величина миопии у пациентов с малой степенью констатирована (-) 1,5D±0,22 до лечения, при средней степени –(-) 4,7D±0,22 — против показателей после лечения соответственно – (-) 0,46 D±0,15 и (-) 1,0 D±0,2 (P<0,01) (Рисунок 1).

■ после лечения ■ до лечения

Рисунок 1. Степень миопии до и после лечения ортокератологическими линзами

Представляет интерес сохранность статического астигматизма в обеих группах после лечения до (-) 0,64D±0,28 в 40% и (-) 0,84D±0,23 в 60% у наблюдаемых пациентов, против (-) 0,75D±0,22 и (-) 0,92 ±0,54 до лечения.

Достоверное снижение степени миопии, повышение остроты зрения и сохранность астигматизма сопровождаются отсутствием достоверного увеличения переднезадней оси (ПЗО) глаз в наблюдаемых группах. Так, ПЗО до лечения соответственно составляет 24,76 мм ±0,28 и 25,16 мм ±0,14, против 25,34мм±0,14 и 25,4мм±0,14 после лечения (Таблица 1).

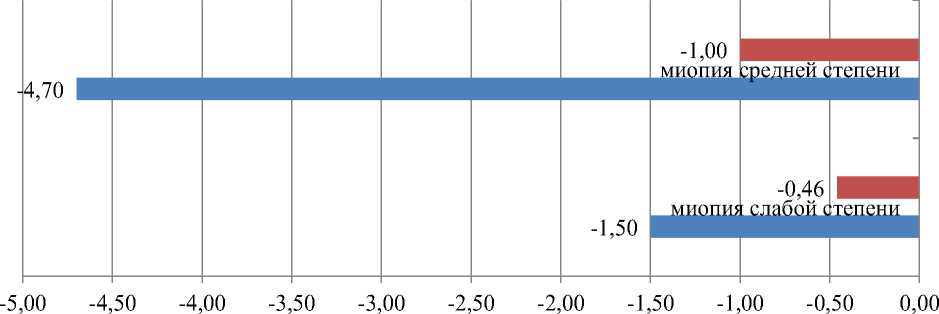

Очевидно вероятным одним из факторов, способствующих повышению остроты зрения является достоверное увеличение объема абсолютной аккомодации (АОА) и запаса относительной аккомодации (ЗОА) (Рисунок 2) у пациентов слабой и средней степени миопии после лечения до 7,6 D±0,23 и 8,5D± 0,01 против 5,2D±0,07 и 5,8D±0,14 до лечения (P<0,05) (Таблица 2).

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №12. 2023

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ АККОМОДАЦИИ И ГИДРОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ

С МИОПИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ

|

Степень миопии |

Аккомодация |

Po мм.рт.мт. |

С мм3/мин.мм.рт. |

F мм3/мин. |

||||||

|

АОА |

ЗОА |

|||||||||

|

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

|

|

Миопия слабой степени 60 глаз (30 пациентов) |

5,2±0,07 |

7,6±0,23 ∆ |

3,3±0,36 |

5,2±0,14 ∆ ∆ |

15,0±0,33 |

14,1±0,32 ∆ |

0,18±0,02 |

0,22±0,03 ∆ |

1,0±0,17 |

0,8±0,22 |

|

Миопия средней степени 100 глаз (50 пациентов) |

5,8±0,14 |

8,55±0,01 ∆∆ |

2,85±0,23 |

5,0±0,2 ∆ ∆ |

15,6±0,45 |

14,0±0,34 ∆ |

0,15±0,14 |

0,24±0,04 ∆ |

0,6±0,14 |

0,8±0,22 |

|

КГ 40 глаз (20 пациентов) |

11,0 D±0,03 |

4,5D±0,02 |

15,2±0,32 |

0,22±0,04 |

2,25±0,22 |

|||||

Наряду с этим, выявлено увеличение в 1,5 раза запаса относительной аккомодации (ЗОА) (Рисунок 2) в обеих группах, так до лечения констатировано 3,3D±0,36 и 2,85D±0,23, против 5,2D±0,14 и 5,0D±0,2 после лечения (P<0,01), (Таблица 2).

■ после лечения ■ до лечения

Рисунок 2. Изменения показателей аккомодации при лечении ортокератологическими линзами

Таким образом, одним из механизмов, способствующих эффективности проводимого лечения ОК-линзами пациентам с близорукостью слабой и средней степени является достоверное улучшение показателей аккомодации — АОА и ЗОА. Одним из ведущих факторов в функционировании оптической системы глаза имеет состояние гидродинамики глаза с сохранностью ауторегуляции ее показателей [25].

Проведенные исследования у пациентов слабой и средней степени миопии до лечения ОК-линзами выявили достоверное снижение среднего уровня истинного в.г.д. (Po) с -15,0±0,33 мм. рт. ст. и 15,6±0,45 мм рт. ст. против 14,1±0,32 мм рт. ст., 14,0±0,34 мм рт. ст и КГ (P<0,05) (Таблица 2).

У пациентов со слабой степенью близорукости до лечения ОК-линзами выявлены колебания в. г. д. до 17,7 мм рт. ст. на 19 глазах (17 пациентов) — 33,3%, при средней степени до 19,8 мм рт. ст. на 27 глазах (25 пациентов) — в 27,3%, после лечения в обеих группах подъема уровня истинного внутриглазного давления не наблюдалось. Наряду с этим, у пациентов со слабой и средней степенью близорукости констатировано повышение коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости (C) до 0,22±0,03 мм3/мин мм рт. и 0,24±0,04 мм3/мин мм рт. после лечения ОК-линзами, против 0,18±0,02 мм3/мин мм рт. и 0,15±0,014 мм3/мин мм рт. до лечения (P<0,05) (Рисунок 3).

0,3

од

0,05

До лечения

После лечения

Рисунок 3. Показатели коэффициента легкости (С) до и после лечения миопии ортокератологическими линзами

Таким образом, проведенные исследования гидродинамики глаз с миопией слабой и средней степени при лечении ОК-линзами выявили на фоне повышения некоррегированной остроты зрения и снижения степени близорукости достоверное понижение истинного внутриглазного давления (Po) и повышение коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости (C), сопровождающееся активацией показателей аккомодационного аппарата — абсолютного объема аккомодации (АОА) и запаса относительной аккомодации (ЗОА).

Заключение

Учитывая результаты проведенных исследований, следует полагать, что одними из факторов, способствующее эффективности лечения миопии ОК-линзами являются:

-

- улучшение показателей гидродинамики глаза- истинного внутриглазного давления (Po) и коэффициента легкости оттока (C).

-

- активация показателей аккомодации – абсолютного объема аккомодации (АОА) и запаса относительной аккомодации (ЗОА).

-

- В соответствии с чем, необходимо пациентам с миопией проведение исследования и коррекции гидродинамики глаз и аккомодации.

Список литературы Оценка показателей оптической системы и гидродинамики глаз с миопией при лечении ортокератологическими линзами

- Нероев В. В. Новые аспекты проблемы патологии сетчатки и зрительного нерва // Вестник офтальмологии. 2000. Т. 5. С. 14-16.

- Катаргина Л. А. Аккомодация. М.: Апрель, 2012. 136 с.

- Тарутта Е. П., Кушнаревич Н. Ю. Участие биомеханического и гемодинамического факторов в генезе хориоретинальных дистрофий при миопии // Вестник офтальмологии. 1997. Т. 113. №4. С. 21-23.

- Тарутта Е. П. Возможности профилактики прогрессирующей и осложненной миопии в свете современных знаний о ее патогенезе // Вестник офтальмологии. 2006. Т. 122. №1. С. 43-47.

- Поздеева В. А., Уколов Н. Д., Звездочкина П. В. Ортокератологические линзы как метод лечения прогрессирующей миопии у детей // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2020. Т. 1. №3 (30). С. 23-27.

- Тарутта Е. П., Иомдина Е. Н., Толорая Р. Р., Кружкова Г. В. Динамика периферической рефракции и формы глаза на фоне ношения ортокератологических линз у детей с прогрессирующей миопией // Российский офтальмологический журнал. 2016. Т. 9. №1. С. 62-66. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2016-9-1-62-66

- Долгова Е. А. Оценка эффективности ортокератологической коррекции в лечении прогрессирующей миопии у детей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13. №2. С. 361-364.

- Нагорский П. Г., Белкина В. В., Глок М. А., Черных В. В. Состояние эпителия и стромы роговицы детей с миопией, использующих ортокератологические линзы (по данным оптической когерентной томографии) // Современная оптометрия. 2012. №2. С. 38-48.

- Алексеев В. Н., Литвин И. Б. Толщина роговицы как фактор риска развития первичной открытоугольной глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2009. Т. 10. №3. С. 86-88.

- Нероев В. В., Ханджян А. Т., Зайцева О. В. Новые возможности в оценке биомеханических свойств роговицы и измерении внутриглазного давления // Глаукома. 2006. №1. С. 51-57.

- Пиллунат Л. Влияние центральной толщины роговицы, кривизны роговицы и осевой длины на аппланационную тонометрию // Реферат Общества глаукомы Международного конгресса офтальмологов. 2023. 24 с.

- Аветисов С. Э., Бубнова И. А., Антонов А. А. Исследование биомеханических свойств роговицы у пациентов с нормотензивной и первичной открытоугольной глаукомой // Вестник офтальмологии. 2008. Т. 124. №5. С. 14-16.

- Аветисов Э. С. Близорукость М. Медицине, 1999. 140 с.

- Шитикова А. В., Авагян А. С., Аветисов К. С. Современные методы исследования рефлекторной аккомодации (обзор литературы) // The EYE ГЛАЗ. 2023. Т. 25. №1. С. 57-63. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2023-1-57-63

- Тарутта Е. П., Егорова Т. С., Аляева О. О., Вержанская Т. Ю. Офтальмоэргономические и функциональные показатели в оценке эффективности ортокератологической коррекции миопии у детей и подростков // Российский офтальмологический журнал. 2012. Т. 5. №3. С. 63-66.

- Чернышева О. А. Анализ эффективности применения ортокератологических линз при прогрессирующей миопии у детей // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2019. Т. 9. №1. С. 7-7.

- Матросова Ю. В. Влияние ортокератологических контактных линз на функцию аккомодационного аппарата и стабильность слезной пленки у детей и подростков с миопией // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. №4 (153). С. 167-169.

- Сайдашева Э. И., Даутова З. А., Борисов Д. А., & Васильева, И. Ю. Ортокорнеальная терапияв детской офтальмологической практике // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. ИИ Мечникова. 2016. Т. 8. №3. С. 95-99.

- Аверьянова О. С., Скрипник Р. Л., Ковалев И. А. Ортокератология: настоящее и перспективы // Офтальмология. Восточная Европа. 2016. Т. 6. №4. С. 496-505.

- Балалин С. В., Труфанова Л. П. Офтальмогипертензионный синдром перенапряжения аккомодации как фактор риска прогрессирования миопии // Национальный журнал глаукома. 2019. Т. 18. №2. С. 29-37. https://doi.org/10.25700/NJG.2019.02.04

- Дашевский А. И. О корреляциях основных элементов анатомо-оптической системы глаз // Офтальмологический журнал. 1983. №4. С. 209-213.

- Лапочкин В. И. Офтальмотонус миопических глаз: статистическая оценка и роль в формировании приобретенной миопии // Вестник офтальмологии. 1997. Т. 69. №6. С. 20-23.

- Еричев В. П., Онищенко А. Л., Куроедов А. В., Петров С. Ю., Брежнев А. Ю., Антонов А. А., Мураховская Ю. К. Офтальмологические факторы риска развития первичной открытоугольной глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2019. Т. 19. №2. С. 81-86. https://doi.org/10.32364/2311-7729-2019-19-2-81-86

- Бакуткин И. В., Спирин В. Ф., Бакуткин В. В. Экспериментальные и клинические исследования электростимуляции цилиарного тела глаза // Практическая медицина. 2012. Т. 2. №4 (59). С. 241-244.