Оценка показателей транскутанной полярографии при травматическом и врожденном повреждении тканей голени

Автор: Долганова Т.И.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Исследован процесс лечения чрескостностным остеосинтезом повреждений тканей голени.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151964

IDR: 147151964

Текст научной статьи Оценка показателей транскутанной полярографии при травматическом и врожденном повреждении тканей голени

Исследован процесс лечения чрескостностным остеосинтезом повреждений тканей голени.

Наиболее точным из современных методов контроля за степенью ишемии мягких тканей является чрескожное измерение напряжения кислорода [4] и в норме парциальное давление газов у взрослых составляет [7, 10]:

-

- рО2 на голени 55 ± 2 мм рт. ст., на стопе -54 ± 1мм рт. ст.;

-

- рСО2 на голени 42 ± 3 мм рт. ст., на стопе -43 ± 1 мм рт. ст.

Экспериментальные исследования показали, что в условиях неповрежденной мышцы критической точкой развития гипоксических изменений является рО2 = 41 мм рт. ст., в условиях травматического повреждения мышцы - критической точкой является рО2 = 62 мм рт. ст. [1].

Цель работы

Оценить парциальное напряжение газов (рО2 и рСО2) в коже тыла стопы при травматическом и врожденном повреждении тканей голени на этапах лечения методиками чрескостного остеосинтеза.

Материал и методы

Для исследования газового режима тканей использовали чрескожный мониторинг напряжения кислорода и углекислого газа [Model 840 (VFD, США), согревающий датчик (t = 44° С) с модифицированным электродом типа «Clark» для длительного определения рО2]. Создаваемая с помощью тепла локальная реактивная гиперемия вызывает местное увеличение кровообращения и диффузию газов через мембрану электрода [9]. Накожный согревающий датчик с помощью адгезивных колец крепился на обезжиренную кожу тыла стопы.

Объектом исследования являлись лица с врожденными (11 человек) и посттравматическими (23 человека) дефектами костей голени. Средний возраст обследованных с врожденной этиологией заболевания составил 12,10 ± 2,4года, величина дефекта костной ткани - от 2 до 15 см. Средний возраст обследованных с приобретенной этиологией заболевания - 26,30 ± 4,5 года, величина дефекта костной ткани - от 1 до 9 см. Регистрацию показателей проводили до лечения и на этапах восстановления анатомической длины сегмента аппаратом Илизарова с интервалом 10-14 суток.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием методов вариационной статистики с определением параметрического t-критерия по Стьюденту. В работе приводятся средняя арифметическая (М), ошибка средней (т) и число наблюдений (п) равное числу обследований.

Результаты исследований

В таблице 1 представлена оценка парциального давления газов (О2 и СО2) в коже тыла стопы при травматическом и врожденном повреждении тканей голени. У пациентов с приобретенными и врожденными дефектами костей голени до лечения не выявлено достоверных различий в показателях рО2 и рСО2 на больной и интактной конечностях.

Таблица 1

Оценка газового состава тканей (мм рт. ст.) (М ± m, п - число наблюдений)

|

Показатель |

Больные с посттравматическим дефектом голени |

||

|

До лечения, п — 10 |

В процессе лечения, п = 26 |

После снятия аппарата, п= 16 |

|

|

рО2 Больная конечность |

61,50 ±3,56 |

69,60 ± 3,44 |

58,90 ±2,18 |

|

РСО2 Больная конечность |

34,60 ±2,41 |

68,00 ±4,06 |

49,70 ±2,57 |

|

рО2 Интактная конечность |

61,50 + 3,41 |

54,10 ±2,98 |

61,10 ± 3,85 |

|

РСО2 Интактная конечность |

40,60 ± 3,98 |

50,80 ±2,51 |

46,40 ±2,84 |

Долганова Т.И.

Оценка показателей транскутанной полярографии при травматическом и врожденном повреждении тканей голени

Окончание табл. 1

|

Показатель |

Больные с врожденным дефектом голени |

||

|

До лечения, п = 5 |

В процессе лечения, п = 21 |

После снятия аппарата, п = 5 |

|

|

рО2 Больная конечность |

67,00 ±3,16 |

75,10 ±4,56 |

65,80 ± 3,64 |

|

РСО2 Больная конечность |

43,60 ±2,92 |

22,30 ±2,09 |

39,60 ±3,41 |

|

рО2 Интактная конечность |

67,30 ± 3,09 |

67,40 ±4,01 |

77,00 ±5,16 |

|

РСО2 Интактная конечность |

48,30 ± 3,45 |

37,80 ±2,99 |

41,30 ±3,52 |

В процессе лечения аппаратом Илизарова в группе больных с приобретенными дефектами костей голени регистрировалось увеличение рСО2 в 2 раза на оперированном сегменте. У обследованных с врожденными дефектами костей голени регистрируется увеличение рО2 на 12 % и гипокапния до значений, в среднем, рСО2 22 мм рт. ст.

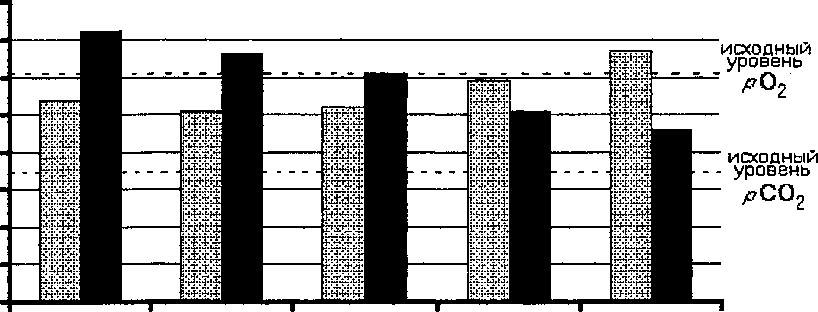

У пациентов с посттравматическими дефектами костей голени (см. рисунок) в первые две недели тракционного воздействия аппаратом Илизарова регистрируются самые высокие значения парциального давления углекислого газа (рСО2) на оперированном сегменте, которые в 2,1 раза превышали средние значения до лечения в 1,6 раза значения нормы. В механизме увеличения парциального давления кислорода в оперированных тка нях преобладают изменения периферической гемодинамики.

Повышенные потребности тканей в кислороде удовлетворялись как за счет усиления артериального притока к оперированной конечности [3, 6], так и за счет более полной его утилизации и активизирования анаэробных процессов [8]. В процессе: тракционного воздействия регистрируется медленное снижение парциального давления углекислого газа (рСО2) в тканях оперированного сегмента, и к окончанию дистракции его значения превышают исходный уровень на 34 % (усиление анаэробных процессов). Парциальное напряжение кислорода в тканях оперированного сегмента к окончанию дистракции превышает исходный уровень на 12 % и на 22 % значения нормы и может увеличиваться за счет усиления притока крови.

ТО11 парциальное давление ВНН парциальное давление кислорода углекислого газа мм рт.ст. во 70 60 50 40 30 20 10 о

1 неделя 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца ДИ СТРА К ЦИ Я

Рис. 1. Динамика средних значений парциального давления газов (рО2 и рСО2) в коже тыла стопы оперированной голени у пациентов с приобретенными дефектами костей голени на этапе дистракции

Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Регистрируемая гиперкапния в сочетании с гипероксией характерна для активности процессов регенерации. Наличие гиперкапнии на больной и интактной конечностях отражает общие метаболические изменения в организме и характерно для фазы регенерации костной ткани. Такие изменения наиболее выражены у пациентов с посттравматическими дефектами костей голени свыше 10 см, когда при обширных повреждениях тканей магистральное кровоснабжение травмированной конечности сохранено.

У пациентов с постгравматическими дефектами костей голени через 2 месяца после начала дистракции метаболический ацидоз сменяется развитием дыхательной компенсации.

У пациентов с врожденными дефектами костей голени на этапе восстановления анатомической длины конечности регистрируется умеренно выраженная гипероксия (увеличение рО2 на 12 %) в сочетании с гипокапнией: уменьшение рСО2 в 2 раза на оперированной конечности и в - 1,3 раза на интактном сегменте. В скелетных мышцах оперированного и интактного сегментов преобладает аэробный тип распада питательных веществ, для осуществления которого в клетке должно поддерживаться определенное содержание молекулярного кислорода. В механизме увеличения парциального давления кислорода в оперированных тканях преобладают изменения центральной гемодинамики: регистрируем гиперкинетический тип регуляции МОК и повышение напряжения дыхания с увеличением частоты дыхания. Значимых изменений регионарной гемодинамики с увеличением притока артериальной крови по периферическим сосудам не регистрируется [2, 5]. Низкие значения рСО2 в тканях оперированного сегмента могут быть и вследствие ускоренного вымывания углекислого газа за счет наличия артерио-венозных шунтов и незначительного уровня анаэробного гликолиза, играющего в скелетных мышцах важную роль при их работе. Независимо от величины дефекта костной ткани генирализованная реакция организма (гиперкапния тканей интактной конечности), характерная для фазы регенерации костной ткани, созревания грануляционной ткани, реорганизации рубца и эпителизации, у пациентов с врожденной этиологией дефекта не отмечается.

Выводы

-

1. У пациентов с постгравматическими дефектами костей голени весь период дистракции наблюдается гипероксия в сочетании с гиперкапнией, у пациентов с врожденными дефектами костей голени - гипероксия в сочетании с гипокапнией.

-

2. В механизме увеличения парциального давления кислорода в процессе тракционного воздействия у пациентов с постгравматическими поражениями тканей голени преобладают изменения периферической гемодинамики, у пациен

-

3. Продольные тракционные воздействия на мышцы голени у пациентов с посттравматическими дефектами костной ткани сопровождаются увеличением анаэробного гликолиза, характерного для скелетных мышц при их работе; у пациентов с врожденной этиологией заболевания - аэробный тип гликолиза.

-

4. У пациентов с приобретенным дефектом костей голени процесс переретуляции наступает во время установившегося метаболического ацидоза, что соответствует сроку 2 месяца после начала дистракции: метаболический ацидоз сменяется развитием дыхательной компенсации.

-

5. Генерализованная реакция организма в виде гиперкапнии неповрежденных тканей, характерная для фазы регенерации костной ткани, регистрируется у пациентов с постгравматическими дефектами костей голени свыше 10 см и отсутствует у пациентов с врожденной этиологией дефекта костной ткани.

тов с врожденной этиологией - центральной гемодинамики.

Список литературы Оценка показателей транскутанной полярографии при травматическом и врожденном повреждении тканей голени

- Баранов В.И., Новосельцев С.В. Методика регистрации зависимости потребления О2 скелетной мышцей крысы от напряжения О2 в инкубационном растворе//Росс. физиол. журнал им. И.М. Сеченова, 2002. -88. -№ 1. -С. 113-116.

- Гемодинамическая оценка функциональных аномалий у больных с врожденной патологией развития костей голени/Т.И. Долганова, Т.И. Менщикова, Д.В. Долганов, O.K. Чегуров//Реабилиталогия. Сб. науч. трудов. -Москва, 2004. -С. 311-313.

- Долганова Т.И., Белобородов Р.Н., Долганов Д.В. Сравнительный анализ различных методик исследования периферической гемодинамики при посттравматических повреждениях тканей голени//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2004. -№ 2. -С. 41-47.

- Клэйес А., Ктенидис К., Хорш С. Исследование микроциркуляции у больных с критической ишемией/Ангиол. и сосуд. хир. -1995. -№ 2. -С. 59.

- Оценка транспортной функции сосудистого русла тканей конечности при замещении врожденного дефекта большеберцовой кости полилокальным замещением отломка/Д.В. Долганов, Л.М. Куфтырев, Д.Ю. Борзунов Т.И. Долганова//Гений ортопед. -1998. -№ 3. -С. 25-28.

- Периферическая гемодинамика у больных с посттравматическим остеомиелитом голени/Т.И. Долганова, Л.Ю. Горбачева, А.М. Аранович, Н.М. Клюшин//Хирургия. -2001. -№ 10. -С. 37-42.

- Шевцов В.И., Щурова E.H., Щуров В.А. Чрескожное определение напряжения кислорода и углекислого газа у больных с облитерирующим

- Щурова E.H., Долганова Т.И., Лунева С.Н. Оценка газового режима поврежденных тканей//Патол. физиол. и экспериментальная медицина. -2004. -№ 1. -С. 22-24.

- Caspary L., Greutzig A. Variability of Тс ро2 measurement at 37° and 44°C in patients with claudication in consideration of provocation tests//Vasa. -1993. -22. -№ 2. -P. 129-136. 10.

- Tc pО2 at different temperatures (from 37°С to 44°С) in stadying limb circulation of healthy subjects and of patients suffering from peripheral arterial disease: 17th Eur. Conf. Eur. Soc. Microcir., London, July 5-10, 1992/S. Forconi, P. Sani, R. Cappeli et al.//Int. J. Microcir. Clin. and Exp. -1992. -11 Suppl. -№ 1. -С. 50.