Оценка показателей водостойкости светло-серо-коричневых (каштановых) почв в условиях Горного Ширвана

Автор: Ахмедова А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 7 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Дается оценка влияния способов обработки почв (традиционный, минимальный, нулевой), предшественника культур (пшеница, ячмень, черный пар) и минеральных удобрений на показатели водоустойчивости почвы в богарных условиях Горного Ширвана. Приведены данные результатов исследований в 2014-2017 годах проведенных в агроценозах зерновых культур на светло-серо-коричневых (каштановых) почвах. Водостойкость светло-серо-коричневых почв оценивается как «слабая» и «средняя», по содержанию водоустойчивых агрегатов >0,25 мм согласно к существующим градациям, а «очень слабые» и «слабые» по значениям средневзвешенного диаметра водостойких агрегатов.

Водная эрозия, механический состав почвы, структура почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14128662

IDR: 14128662 | УДК: 631.43 | DOI: 10.33619/2414-2948/92/24

Текст научной статьи Оценка показателей водостойкости светло-серо-коричневых (каштановых) почв в условиях Горного Ширвана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631.43

В связи с ускорением деградации почв во всем мире считается необходимым уменьшить и предотвратить негативное воздействие на почвенную экосистему, защитить и обеспечить устойчивость почвенных ресурсов. Чтобы улучшить или сохранить землю, в первую очередь требуется оценить текущую ситуацию и измерить необходимые параметры. Создание устойчивой системы без ущерба для окружающей среды может быть обеспечено только путем получения подробных знаний о почвах. Изменения свойств почвы во времени и пространстве при интенсивном землепользовании требуют пересмотра устойчивого землепользования. С точки зрения устойчивости большое значение имеет оценка структурноагрегатного состава почв. Устойчивость структурного состава почвы к механическим воздействиям, устойчивость агрегатного состава почвы - водостойкость агрегатов почвы является основным показателем устойчивости почвы к воздействию атмосферных осадков, поверхностных стоков, водной эрозии [7].

При дроблении почвенных агрегатов на мелкие куски образуются мелкие частицы, которые легко переносятся ветром или потоком воды и вызывают закрытие пор при переотложении, в результате чего в почве образуются трещины. [9]

Таким образом, в результате ослабления процесса инфильтрации увеличивается поверхностный сток в почве и создаются условия для развития водной эрозии. Таким образом, водостойкость агрегатов является важным фактором возникновения эрозии почвы. Исследования показывают, что основными факторами, влияющими на водостойкость почвы, являются количество органического вещества в почве, глинистость почвы, содержание карбонатов, растительный покров, рельеф почвы и др. факторы [7].

В соответствии с вышеуказанным в 2014-2017 годах были проведены исследования с целью оценки водостойкости светло-серо-коричневых (каштановых) почв в богарных условиях Горного Ширвана.

Материалы и методы

Исследования проводились в 2014-2017 гг. в условиях агроценоза зерновых культур на Гобустанской региональной опытной станции в богарных условиях Горного Ширвана. Исследуемые участки в основном покрыты светло-серо-коричневым (каштановым) почвенным покровом тяжело суглинистого, легкого и среднеглинистого гранулометрического состава. Среднегодовое количество осадков в регионе составляет 250-400 мм. Район исследований расположен на высоте 734-837 м над уровнем моря (N40031.456ʹ, E48053.488' – N40031.193ʹ, E48053.738'). По информации Гобустанской гидрометеорологической станции, за 2014-2015 годы на исследуемой территории выпало 263,9 мм осадков, за 2015-2016 годы — 391,9 мм, за 2016-2017 годы — 542,9 мм, 2014-2015 гг. были неблагоприятными по сравнению со средними многолетними (399 мм), а 2016-2017 гг. — слабоблагоприятными.

Для агрофизического анализа пробы почвы отбирали из пахотного (10-15 см) и подпахотного (35-40 см) слоев 3-5 раз в течение вегетационного периода, которые различались по способу обработки, норме удобрений и предшественнику (ячмень, пшеница, черный пар, горох кормовой), взятые при агроценозе зерновых в разные фазы развития растений (после посева, кущения, трубкования, колошения и фазы полной спелости).

В 2014-2015 гг. варианты различались по предшественнику (Т1(2)+Тс-предшественник ячмень, традиционная обработка; Т2+Т3+Т4-предшественник черный пар, Т1+Т3-предшественник ячмень, минимальная обработка) и способу обработки, 2015-2016 гг. Предшественник — пшеница включала 3 способа обработки (традиционный, минимальный, нулевой) с внесением удобрений (нитроаммофоска-NPK-18%) и без внесения удобрения, в 2016-2017 годах варианты отличались от своих предшественников возделыванием по рекомендованным для региона агротехническим правилам.

Для оценки водостойкости почвы применяли стандартные агрофизические [1, 4] методы, статистическую обработку результатов проводили с использованием математикостатистических методов, применяемых в почвоведении [2] с помощью пакета программ Minitab Release 14 [11], оценивали параметры на уровне значимости 5%.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследований изучали количество водостойких агрегатов >0,25 мм и средневзвешенный диаметр водостойчивых агрегатов, которые считаются важными показателями водоустойчивости почвенной структуры (Таблица 1).

Таблица 1

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ( X ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ (2014-215)

|

Параметр |

Глубина, см |

X |

|||||

|

t 1 |

t 2 |

t 3 |

t 4 |

t 5 |

t 6 |

||

|

T 1 (2)+T c |

|||||||

|

>0.25мм, % |

10-15 |

36.9±1.1 |

29.6±2.0 |

32.0±1.1 |

34.6±1.7 |

36.5±1.8 |

57.0±2.6 |

|

35-40 |

39.2±1.3 |

32.7±1.6 |

30.7±2.1 |

33.0±2.2 |

36.7±1.3 |

49.8±1.8 |

|

|

Д, мм |

10-15 |

0.40±0.01 |

0.31±0.02 |

0.39±0.01 |

0.42±0.03 |

0.44±0.03 |

0.67±0.05 |

|

35-40 |

0.46±0.02 |

0.36±0.02 |

0.37±0.02 |

0.43±0.05 |

0.44±0.02 |

0.53±0.03 |

|

|

T 2 +T 3 +T 4 |

|||||||

|

>0.25мм, % |

10-15 |

33.1±1.5 |

31.9±3.1 |

27.1±2.1 |

26.5±1.1 |

33.0±1.4 |

44.3±2.1 |

|

35-40 |

38.7±2.6 |

32.2±2.7 |

36.4±3.0 |

36.6±2.4 |

39.7±2.2 |

45.4±3.0 |

|

|

Д, мм |

10-15 |

0.31±0.01 |

0.30±0.03 |

0.29±0.03 |

0.28±0.01 |

0.32±0.01 |

0.36±0.02 |

|

35-40 |

0.38±0.02 |

0.33±0.02 |

0.37±0.03 |

0.33±0.02 |

0.37±0.02 |

0.41±0.04 |

|

|

T 1 +T 3 |

|||||||

|

>0.25мм, % |

10-15 |

32.9±2.2 |

32.4±2.1 |

36.4±1.9 |

39.0±1.8 |

37.6±1.6 |

48.5±1.5 |

|

35-40 |

41.9±2.2 |

41.5±2.8 |

40.1±2.3 |

43.1±1.7 |

47.2±1.9 |

48.3±1.8 |

|

|

Д, мм |

10-15 |

0.30±0.02 |

0.32±0.02 |

0.32±0.01 |

0.34±0.02 |

0.33±0.02 |

0.40±0.02 |

|

35-40 |

0.41±0.02 |

0.42±0.03 |

0.37±0.02 |

0.42±0.02 |

0.44±0.02 |

0.41±0.02 |

|

Примечание. t 1 – сразу после посева (11.11.14), t 2 – кущение (27.03.15), t 3 – трубкование (01.05.15), t 4 – колошение (27.05.15), t 5 – фаза полной спелости (22.06.15), t 6 – через 1,5 месяца после сбора урожая (21.08.15), Т 1 – дискование на глубину 5-8 см, Т 2 – вспашка на глубину 25-27 см, Т 3 – дискование на глубину 7-10 см, Т4 – культивация на глубину 7-10 см, Тс – вспашка на глубину 20-22 см.

Результаты статистического анализа (RJ-критерий) показывают, что распределение агрегатного состава почвы в основном соответствует норме. Нормальность закона распределения позволяет проводить сравнительный анализ средних значений определяемых параметров. За период исследований 2014-2017 гг. количество водоустойчивых агрегатов >0,25 мм на исследуемых участках и средневзвешенного диаметра агрегатов (Д) (Таблицы 1, 2, 3) и их коэффициентов вариации (CV) колеблется: в пахотном слое >0,25 мм: 26,5-57,0%, CV>0.25мм: 7,6-38,6%, Д: 0,26-0,67 мм, CVД: 6,0-46,0%; а в подпахотном слое >0,25 мм: 30,0-62,4%, CV>0.25мм: 4,2-29,7%, Д: 0,33-0,59 мм, CVД: 5,9-36,5%. Значения коэффициента вариации свидетельствуют о том, что изменчивость агрегатной водоустойчивости почвы на исследуемых участках слабая и умеренная.

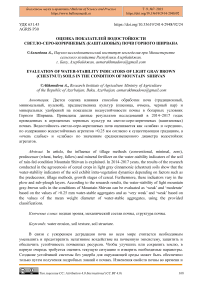

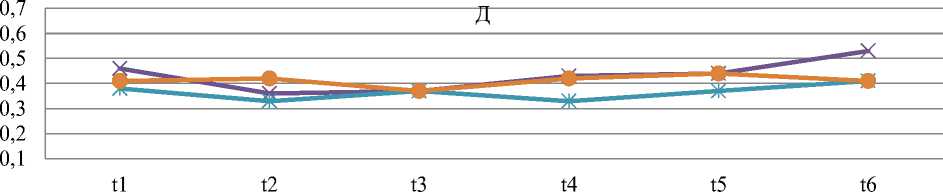

В 2014-2015 годах динамика водоустойчивых агрегатов в пахотном и подпахотном слоях для различных вариантов за вегетационный период растений представлена на Рисунке 1. В течение вегетационного периода водоустойчивые агрегаты претерпевают динамические изменения в обоих слоях почвы, при этом их характер изменения сходны. Как видно из графика, количество агрегатов >0,25 мм в пахотном и подпахотном слоях почвы сначала уменьшается с началом вегетации, а затем увеличивается к концу вегетации, а наибольшее значение (57,0%) наблюдается после сбора урожая при T1(2)+Tc. Количество водоустойчивых агрегатов характеризуется высокими значениями в фазе трубкования и продолжает увеличиваться даже после сбора урожая.

В исследуемый период Т1+Т3 отличался от других вариантов наличием агрегатов >0,25 мм в пахотном и подпахотном слоях. Дифференциация агрегатного состава пахотного и подпахотного слоев слабая в Т1(2)+Тк и относительно сильная в Т2+Т3+Т4 и Т1+Т3. Количество водоустойчивых агрегатов на той же стадии развития из фазы трубкования характеризуется большими значениями преимущественно в подпахотном слое и продолжает увеличиваться после уборки урожая. В целом во всех трех вариантах подпахотный слой характеризовался более высокими значениями, чем пахотный, за счет своей водоустойчивости. Это может быть связано с более высоким содержанием карбонатов и глины в подпахотном слое почвы.

—•—T1 (2)+Tc -■- T2+T3+T4 —A—T1+T3, 10-15 см

t1 t2 t3 t4 t5 t6

T1 (2)+Tc 2 T2+T3+T42 —•—T1+T3, 35-40 см

Рисунок 1. Динамика в одоустойчивых агрегатов >0,25 мм в почве и средневзвешенного диаметра (2014-2015 гг.)

Соответственно, в 2015-2016 гг. динамика средних значений количества водоустойчивых агрегатов в почве на обеих глубинах по вариантам представлена в Таблице 2.

Таблица 2

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ (2015-2016)

|

Вариант удобрения |

Параметр |

Глубина, см |

X |

|||

|

t 1 |

t 2 |

t 3 |

t 4 |

|||

|

c |

||||||

|

F 0 |

>0.25 мм |

10-15 |

48.0±2.6 |

48.1±1.6 |

45.6±2.5 |

49.4±2.7* |

|

35-40 |

55.9±1.1 |

48.6±2.6 |

51.2±2.6 |

52.0±2.1 |

||

|

F 3 |

10-15 |

46.7±4.1 |

50.4±2.5 |

44.8±4.3 |

43.1±4.0 |

|

|

35-40 |

49.9±2.5 |

46.8±2.3 |

44.8±4.8 |

45.8±4.3 |

||

|

F 0 |

Д |

10-15 |

0.36±0.03 |

0.39±0.02 |

0.39±0.03 |

0.44±0.04 |

|

35-40 |

0.46±0.02 |

0.39±0.02 |

0.51±0.04 |

0.48±0.04 |

||

|

F 3 |

10-15 |

0.36±0.04 |

0.40±0.03 |

0.41±0.05 |

0.37±0.05 |

|

|

35-40 |

0.41±0.02 |

0.43±0.02 |

0.46±0.06 |

0.46±0.07 |

||

|

m |

||||||

|

F 0 |

>0.25 мм |

10-15 |

37.5±1.6* |

40.5±2.0 |

31.4±1.1 |

41.7±2.4 |

|

35-40 |

46.3±3.3 |

48.0±1.5 |

36.2±3.2 |

40.8±3.5 |

||

|

F 3 |

10-15 |

35.0±2.3 |

33.8±1.9 |

27.6±1.3 |

35.6±1.3 |

|

|

35-40 |

48.4±1.9 |

41.3±5.4 |

36.3±2.2 |

34.8±2.4 |

||

|

F 0 |

Д |

10-15 |

0.29±0.01 |

0.31±0.02 |

0.27±0.01 |

0.36±0.02 |

|

35-40 |

0.43±0.03 |

0.38±0.01* |

0.36±0.03 |

0.40±0.03 |

||

|

F 3 |

10-15 |

0.26±0.01 |

0.27±0.01 |

0.26±0.01 |

0.28±0.02 |

|

|

35-40 |

0.43±0.01 |

0.38±0.04 |

0.35±0.02 |

0.34±0.02 |

||

|

T 0 |

||||||

|

F 0 |

>0.25 мм |

10-15 |

42.2±2.3 |

46.2±3.3 |

32.8±1.6 |

37.2±1.7 |

|

35-40 |

53.8±4.1 |

45.9±1.5 |

50.9±3.4 |

50.0±3.1 |

||

|

F 3 |

10-15 |

41.9±3.0 |

38.7±1.7 |

30.9±1.6 |

41.3±3.4 |

|

|

35-40 |

62.4±2.4 |

35.9±2.4 |

48.9±1.9 |

41.4±2.2 |

||

|

F 0 |

Д |

10-15 |

0.30±0.01 |

0.36±0.02 |

0.27±0.01 |

0.31±0.01 |

|

35-40 |

0.50±0.05 |

0.40±0.01 |

0.52±0.06 |

0.54±0.05 |

||

|

F 3 |

10-15 |

0.30±0.02 |

0.32±0.02 |

0.28±0.02 |

0.38±0.04 |

|

|

35-40 |

0.59±0.04 |

0.34±0.02 |

0.49±0.04 |

0.42±0.02 |

||

Примечание. t 1 – сразу после посева (24.11.15), t 2 – кущение (24.03.16), t 3 –трубкования (20.05.16), t 4 – фаза полного спелости (14.07.16), T 0 – нулевая обработка, T m – минимальная обработка почвы (дискование на глубину 10-12 см), Т С – традиционная обработка (вспашка на глубину 20-22 см), F 0 – N 0 P 0 K 0 (без удобрений), F 3 – N 120 P 60 K 60 , * – нормальность распределения отвергается

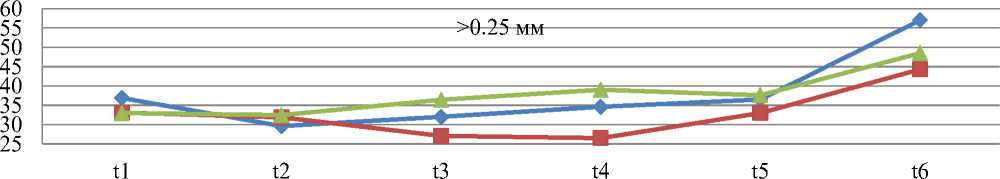

Как видно, тренд изменения количества агрегатов >0,25 мм в пахотном слое относительно одинаков при нулевой и минимальной обработке. При этом, относительно большие значения водоустойчивых агрегатов в пахотном слое почвы наблюдаются, как при неудобренном, так и при удобренном вариантах традиционного обработки.

В целом за исследуемый период традиционная обработка почвы отличалась от других вариантов количеством водоустойчивых агрегатов >0,25 мм в пахотном и подпахотном слоях (после посева и кроме подпахотного варианта с нулевой обработкой удобрениями и в фазе колошение). Так, в этом варианте количество водоустойчивых агрегатов >0,25 мм больше, чем в других вариантах.

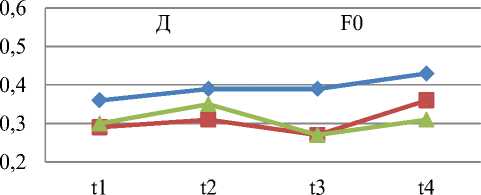

—■— Tm

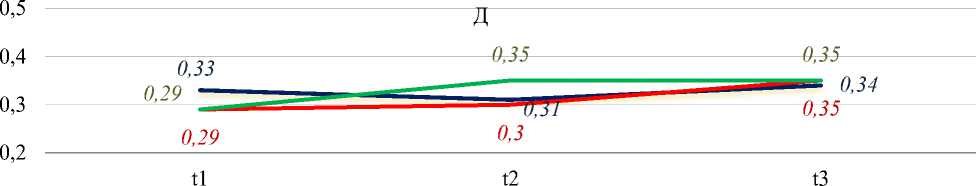

To, 10-15 см

Рисунок 2. Динамика средневзвешенного диаметра (2015-2016 гг.)

—♦— Tc •*• Tm —A—To, 35-40 см

В целом в большинстве случаев тенденция изменения величин при удобренном варианте нулевой обработки в подпахотном слое отличается от остальных. Исследования показывают, что, количество водоустойчивых агрегатов зависят от следующих факторов — способа обработки, растительности, почвенно-климатических условий и т.д. В зависимости от агроэкологических условий влияние минеральных удобрений на физические свойства и структурно-агрегатный состав почвы является дискуссионным вопросом. Безусловно, важно — с какой фазой роста растения совпадает анализируемый образец почвы конкретные почвенно-климатические условия, биологические особенности растительности, технология возделывания, степень обеспеченности почвы питательными веществами, запас органического вещества в почве, и др. факторы. Сильного влияния минеральных удобрений на физические свойства почвы не наблюдалось. Отмечается кратковременное влияние минеральных удобрений на агрофизические свойства за счет повышения биологической активности почвы [8].

Обычно на фоне приемов возделывания наблюдается эффект того, что минеральные удобрения влияют на биологическую продуктивность растения, качество урожая, степень засоренности обрабатываемой площади и др. Нет единообразия во влиянии обработки и доз минеральных удобрений на структурно-агрегатный состав. В конце вегетации влияние обработки на количество водоустойчивых агрегатов >0,25 мм в пахотном слое почвы относительно «сильное» и во всех трех вариантах подпахотный слой характеризовался более высокими значениями, чем пахотный слой из-за его высокой водостойкости.

Как видно из Таблицы 3, тенденция изменения водоустойчивых агрегатов >0,25 мм в пахотном слое в 2016-2017 гг. аналогична в вариантах с предшественником черной пар и пшеницей. Из полученных результатов (табл. 3) видно, что средние значения водоустойчивых агрегатов в подпахотном слое (>0,25 мм: 30,0-44,2%) во всех трех агроценозах варьируют в более широком диапазоне, чем в пахотном слое (>0,25 мм: 30,2-37,6%). Динамика изменения водоустойчивых агрегатов была разной во всех трех предшествующих культур. Более высокие значения водостойкости в пахотном и подпахотном слоях у предшественника пшеницы наблюдались в фазе трубкования (t1 – 37,5% и 44,2%), а к концу вегетации снижались (t3 – 33,9%) и 34,4%).

Таблица 3

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ (2016-2017)

|

Параметр |

Глубина, см |

t 1 |

t 2 |

t 3 |

|

B |

||||

|

>0.25 мм, % |

10-15 |

37.5±2.2 |

30.2±0.9 |

33.9±1.7 |

|

35-40 |

44.2±2.5 |

33.0±1.9 |

34.4±2.6 |

|

|

Д, мм |

10-15 |

0.33±0.02 |

0.31±0.01 |

0.34±0.01 |

|

35-40 |

0.49±0.04 |

0.36±0.03 |

0.39±0.04 |

|

|

H |

||||

|

>0.25 мм, % |

10-15 |

34.4±1.8 |

33.5±1.8 |

34.5±2.6 |

|

35-40 |

43.4±2.8 |

43.3±1.9 |

42.3±1.9 |

|

|

Д, мм |

10-15 |

0.29±0.02 |

0.30±0.02 |

0.35±0.04 |

|

35-40 |

0.42±0.03 |

0.40±0.03 |

0.44±0.03 |

|

|

N |

||||

|

>0.25 мм, % |

10-15 |

31.6±1.6 |

37.6±2.1 |

31.1±1.5 |

|

35-40 |

39.2±1.5 |

36.9±2.8 |

30.0±3.4 |

|

|

Д, мм |

10-15 |

0.29±0.02* |

0.35±0.02 |

0.35±0.02 |

|

35-40 |

0.36±0.2 |

0.39±0.04 |

0.35±0.05 |

|

Примечание. t 1 – трубкование (13.04.17), t 2 – молочная спелость (07.06.17), t 3 – полная спелость (15.07.17); предшественник: B – пшеница, H – черный пар, N – горох кормовой

Высокие значения водостойчивости у предшественника гороха отмечены в фазе молочной спелости пшеницы в пахотном слое (37,6%), в фазе трубкование в подпахотном слое (39,2%), а наименьшие значения водостойкости отмечены в пахотном (31,1%) и подпахотном слоях (30,0%) в конце вегетации. В то же время можно наблюдать, что водостойкие агрегаты у варианта черный пар в пахотном и подпахотном слоях изменяются в более узком диапазоне, чем в других вариантах, и остаются относительно стабильными, и характеризуются более высокими значениями в конце вегетации, а также в подпахотном слое.

Во всех трех агроценозах в подпахотном слое отмечены более высокие значения водоустойчивых агрегатов, чем в пахотном. В целом водостойкость исследуемых территорий за все три года исследований можно оценить как «слабую» (20-40%), «среднюю» (40-60%) водоустойчивую по имеющимся градациям [3].

Средневзвешенный диаметр водоуcтойчивых агрегатов

Результаты исследований, проведенных в 2014-2015 гг. показывают, что за период исследований значения средневзвешенного диаметра (Д, СВД) водоустойчивых агрегатов в почве изменяются в следующих пределах (Таблица 1): в пахотном слое — Д: 0,28-0,67 мм, в подпахотном слое — Д: 0,33-0,53 мм. В целом значения СВД изменялись в более узком диапазоне в подпахотном слое, чем в пахотном. Это можно объяснить тем, что пахотный слой более чувствителен к изменениям. Динамика СВД водоустойчивых агрегатов отражена на Рисунке 1. Как видно из графика, СВД в пахотном и подпахотном слоях изменяется с определенной закономерностью. В варианте Т1(2)+Тс на обеих глубинах значения СВД увеличивались от начала к концу вегетации и в целом характеризовались более высокими значениями по всей вегетации, чем в других вариантах, а самые высокие значения получены в пахотном слое после уборки в конце вегетации (t6-0,67 мм). Варианты Т2+Т3+Т4 и Т1+Т3 характеризовались близкими друг к другу значениями СВД возрастали от начала к концу вегетации и достигали наибольшего значения в подпахотном слое после уборки урожая (t6– 0,41 мм — Таблица 1). Проведенные исследования показали, что обработка почвы влияет на значение СВД, что СВД дифференцированы в пахотном и подпахотном слоях и что надземный слой характеризуется более высокими значениями, чем пахотный.

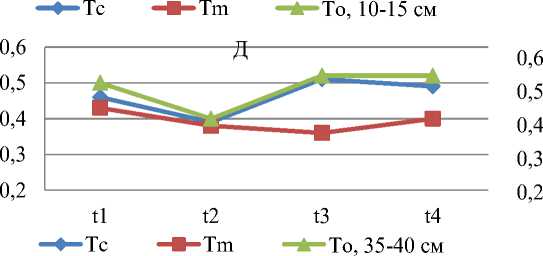

В период исследований 2015-2016 гг. среднее значение средневзвешенного диаметра в одоустойчивых агрегатов в почве колеблется в следующих пределах: в пахотном слое - Д: 0,26-0,43 мм, в подпахотном слое Д: 0,32-0,59 мм. Динамика значений средневзвешенного диаметра в одоустойчивых агрегатов в почве за период исследований представлена на графике 2. Как видно из графика, динамика изменения значений СВД в пахотном слое аналогична при нулевой и минимальной обработке. При этом относительно большие значения средних значений водоустойчивых агрегатов в пахотном слое почвы наблюдаются как при неудобренном, так и при вариантах с удобрением при традиционной обработке почвы. В целом за исследуемый период традиционная обработка почвы отличалась от других вариантов по значениям средневзвешенного диаметра в пахотном и подпахотных слоях (кроме подпахотного слоя в удобренном варианте нулевой обработки почвы после посева и в фазу колошения). Так, в этом варианте значения средневзвешенного диаметра больше, чем в других вариантах. В исследуемый период дифференциация агрегатного состава почвы в пахотном и подпахотном слоях выражена слабо как в неудобренном, так и в вариантах при внесении удобренй при традиционной обработке, а в остальных вариантах относительно сильно. Динамика СВД за исследуемый период аналогична изменению количества водоустойчивых агрегатов за вегетационный период. Здесь также наблюдаются более высокие значения СВД при традиционном варианте обработки. В пахотном слое варианты минимальной и нулевой обработки существенно не различаются по значениям СВД. Значения этой величины несколько различаются в варианте без удобрений минимальной обработки в подпахотном слое в фазе колошения и в варианте при внесении удобрений в начале исследования, в фазе кущение при нулевом обработки. В большинстве случаев тенденция изменения количества при удобренном варианте нулевой обработки в подпахотном слое отличается от остальных. Как видно, СВД тем или иным образом изменяется в зависимости от способов обработки, а поскольку по этому параметру можно получить информацию об изменении физического состояния почвы, он считается важным агрофизическим показателем. Таким образом, чем выше СВД в одоустойчивых агрегатов в почве (>2 мм), тем более водостойкой считается почва [12].

В проведенных исследованиях сильного влияния минеральных удобрений на водостойчивость почвы не наблюдалось. В некоторых исследованиях отмечается кратковременное влияние минеральных удобрений на агрофизические свойства за счет повышения биологической активности почвы [8].

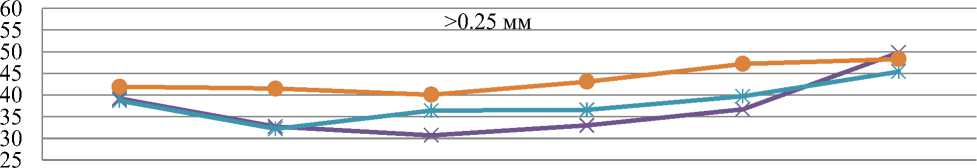

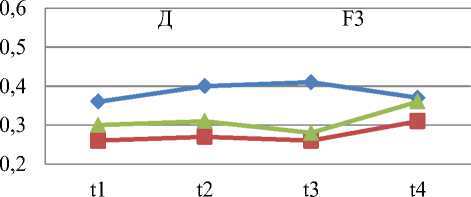

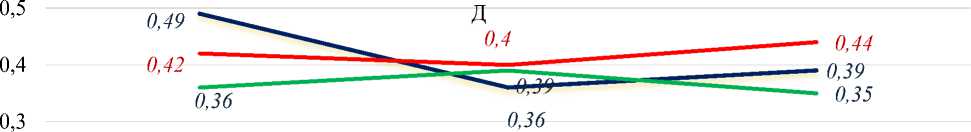

Обычно наблюдается эффект на фоне приемов возделывания в зависимости от агроэкологических условий в этом случае минеральные удобрения влияют на биологическую продуктивность растения, качество зерна, степень засоренности обрабатываемой площади и др. Хотя влияние способов обработки и нормы минеральных удобрений на структурноагрегатный состав почвы не является полностью однородным, влияние обработки и нормы удобрения на средний диаметр водостойких агрегатов в пахотном слое почвы в конце вегетации относительно «сильная». В 2016-2017 гг. средние значения СВД водоустойчивых агрегатов в почве на исследуемых территориях приведены в Таблице 3. За исследуемый период средняя значения водостойкости агрегатов в почве по всем вариантам изменяются в следующих пределах: в пахотном слое — Д: 0,29-0,35 мм, в подпахотном слое — Д: 0,34-0,44 мм. СВД водоустойчивых агрегатов характеризуется более высокими значениями в подпочвенном слое во всех трех вариантах (Рисунок 3).

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №7. 2023

^^^^в B ^^^^^^м H ^^^^^^мN 10-15 см

0,2

t1 ^^^^ B ^^^^^^H t2 N, 35-40 см

Рисунок 3. Динамика средневзвешенного диаметра (2016-2017 гг.)

Между вариантами наблюдается очень слабая дифференциация. Хотя СВД в пахотном слое незначительно отличаются друг от друга в фазах роста растения, в конце вегетации наблюдается относительное равновесие, то есть значения СВД стабилизируются и становятся одинаковыми во всех трех вариантах. (В-0,34, Н-0,35, Н-0,35 мм). В целом характеристика предшественника кормового гороха с относительно низкими показателями может быть обусловлена большим влиянием местности, почвенно-рельефно-климатических условий, чем у предшественника. В целом за период исследований (2014-2017 гг.) по фактическим значениям СВД в одостойких агрегатов в почве в период вегетации водоустойчивость почвенной структуры можно оценить как «очень слабую» (<0,40 мм) и «слабую» (0,40-0,80 мм) по имеющимся градациям [12].

Полученные экспериментальные данные были обобщены нашей оценкой агрегатного состава почв. Анализ показал, что в 2014-2017 гг. средние значения водостойкости агрегатов >0,25 мм под зерновыми культурами и СВД в пахотном слое составили 26,5-57,0% и 0,260,67 мм соответственно у светло-серо-коричниевых (каштановых) пахотных почв Горного Ширвана имеет минимальные значения, колеблющиеся в пределах 30,0-62,4% и 0,32-0,59 мм. Исследования показывают, что почва дифференцирована на пахотный и подпахотный слои. Таким образом, водостойкость почвы в пахотном слое характеризуется высокими значениями по сравнению с подпахотным слоем. Поскольку многие физические свойства почв взаимосвязаны, они также имеют тенденцию со временем возвращаться в исходное равновесное состояние. Это можно наблюдать в проведенных исследованиях. Так, несмотря на то, что пробы почвы были взяты из разных территорий и в разные годы, определенные агрофизические параметры как бы стабилизировались в конце вегетации и характеризовались близкими значениями.

В целом водостойкости почвы на исследуемых территориях можно оценить как «слабые» и «средние» по водоустойчивым агрегатам >0,25 мм и на основе существующих градаций «очень слабые» и «слабые» по средневзвешенном диаметрам агрегатов. Резких различий во влиянии разных норм удобрений на агрегатный состав почвы не обнаружено, отмечено относительное влияние растения - предшественника, обработки, климатического фактора, глубины почвенного слоя, развития корневой системы растений. Результаты исследования показывают, что показатели водоустойчивости почвы имеют внутривегетационную динамику в зависимости от растительного покрова, климатических условий года исследований и других факторов. При этом наблюдается изменчивость водоустойчивости почвы в пространстве и во времени, в том числе резкая дифференциация в пахотном и подпахотном слоях.

Список литературы Оценка показателей водостойкости светло-серо-коричневых (каштановых) почв в условиях Горного Ширвана

- Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 415 с.

- Дмитриев Е. А. Математическая статистика в почвоведении. М.: URSS, 2008. 326 с.

- Мамедов Р. Г. Агрофизические свойства почв Азербайджанской ССР. Баку: Элм, 1989. 244 с.

- Шеин Е. В., Карпачевский Л. О. Теории и методы физики почв. М.: Гриф и К, 2007. 616 с.

- Besalatpour A. A., Ayoubi S., Hajabbasi M. A., Mosaddeghi M., Schulin R. Estimating wet soil aggregate stability from easily available properties in a highly mountainous watershed // Catena. 2013. V. 111. P. 72-79. https://doi.org/10.1016/j.catena.2013.07.001

- Calero N., Barrón V., Torrent J. Water dispersible clay in calcareous soils of southwestern Spain // Catena. 2008. V. 74. №1. P. 22-30. https://doi.org/10.1016/j.catena.2007.12.007

- Cañasveras J. C., Barrón V., Del Campillo M. C., Torrent J., Gómez J. A. Estimation of aggregate stability indices in Mediterranean soils by diffuse reflectance spectroscopy // Geoderma. 2010. V. 158. №1-2. P. 78-84. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.09.004

- Haynes R. J., Naidu R. Influence of lime, fertilizer and manure applications on soil organic matter content and soil physical conditions: a review // Nutrient cycling in agroecosystems. 1998. V. 51. P. 123-137. https://doi.org/10.1023/A:1009738307837

- Kirkby Y. M., Morgan R. P. C. Soil erosion John Wiley & Sons // Chichester. New York. Toronto. 1980.

- Le Bissonnais Y. Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodibility: I. Theory and methodology // European Journal of soil science. 1996. V. 47. №4. P. 425-437. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1996.tb01843.x

- Minitab I. Minitab statistical software, release 15 for Windows // Pennsylvania: State College. 2006.

- Paluszek J. Air-Dry and Water-Stable Soil Aggregate Distribution of Polish Chernozems Classified in Various Complexes of Agricultural Suitability // Polish Journal of Environmental Studies. 2014. V. 23. №3.