Оценка полноты и интеллектуальности ринц

Автор: Галеев Ильдар Хамитович

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается полнота и интеллектуальность РИНЦ. Констатируется значительный объем недостоверной информации в РИНЦ. Сформулировано предложение, по внесению изменений в сам процесс наполнения научной электронной библиотеки публикациями, направленное на минимизацию недостоверной информации в РИНЦ

Российский индекс научного цитирования (ринц), полнота, интеллектуальность и достоверность ринц

Короткий адрес: https://sciup.org/14062803

IDR: 14062803

Текст научной статьи Оценка полноты и интеллектуальности ринц

На сайте Научной Электронной Библиотеке eLibrary.Ru (НЭБ) утверждается, что система Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) “является также мощным аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т. д.” (здесь и далее по тексту курсивом цитируется информация, размещенная в НЭБ). Это справедливо и возможно только в том случае, если обеспечивается приемлемая полнота представления в НЭБ всех видов научных публикаций российских исследователей, а не только журнальных статей, и объем недостоверной информации в НЭБ (РИНЦ) приемлемо минимален. Целью предлагаемой работы является исследование полноты и интеллектуальности РИНЦ и как следствие оценка состоятельности приведенного выше утверждения.

Полнота РИНЦ

По сведениям рейтингового агентства ЭКСПЕРТ средний возраст преподавателя в технических университетах равен 53 годам У преподавателей среднего и выше среднего (старшего) возраста, как правило, основной объем научных публикаций отсутствует в НЭБ. Это обусловлено многими причинами, для анализа которых целесообразно кратко рассмотреть процесс наполнения НЭБ научной периодикой.

Ситуация с загрузкой научных журналов в НЭБ коренным образом изменилась осенью 2008 года после решения Президиума ВАК №9/11 от 7 марта 2008 года “О мерах по повышению эффективности использования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий”. В четвертом пункте указанного документа было изложено решение – “Начать полномасштабную эксплуатацию системы Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) с 01.09.2008 г . ”. Естественно это решение стало обязательным для подавляющего большинства издательств научных журналов из-за необходимости не потерять статус журнала, входящего в “Перечень ВАК”. Временам в российском научном сообществе, в том числе и на конференциях серии Science Online, организуемых НЭБ, возникают дискуссии о необходимости самого существования понятия “Перечень ВАК”. Полезно задуматься, а стали бы университеты-издатели научных журналов на общественных началах заниматься xml-разметкой выпусков своих издаваемых журналов и загрузкой их в НЭБ? Это реальная работа, требующая реальных ресурсов и прежде всего финансовых. Какова была бы репрезентативность представления российской научной периодики в РИНЦ в случае отсутствия понятия “Перечень ВАК”? И что стали бы делать издатели тех научных журналов, которые представлены в зарубежных базах, в частности в базе данных (БД) Scopus компании Elsevier?

Рассмотренное выше решение Президиума ВАК было обусловлено тем, что весной 2005 года, выиграв конкурс Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука) “Разработка системы статистического анализа российской науки на основе данных Российского индекса цитирования” НЭБ стала головным исполнителем проекта по созданию РИНЦ со сроком окончания реализации – декабрь 2006 года. Следовательно, к осени 2008 года условия для “полномасштабной эксплуатации РИНЦ” были созданы. В статье В.А. Глухова [12], изданной в 2013 году, сказано: “Уже около восьми лет Научная электронная библиотека eLibrary.Ru

(НЭБ) по контракту с Министерством образования и науки реализует проект «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)»”. Таким образом, можно сделать вывод, что весь основной период своего формирования и функционирования НЭБ получает госбюджетную поддержку (РФФИ, Роснаука, Минобрнаука). Необходимо подчеркнуть, что издатели научных журналов, осуществляющие xml-разметку выпусков своих издаваемых журналов и загрузку их в НЭБ, являются по существу соисполнителями проекта по формированию НЭБ, но, к сожалению, госбюджетную поддержку за эту работу не получают.

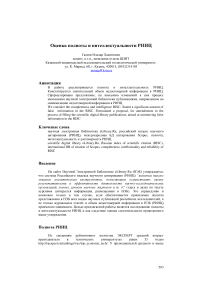

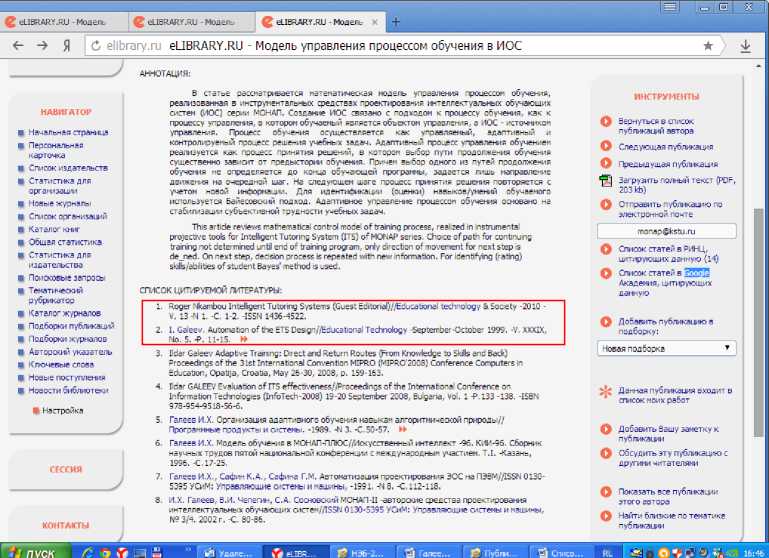

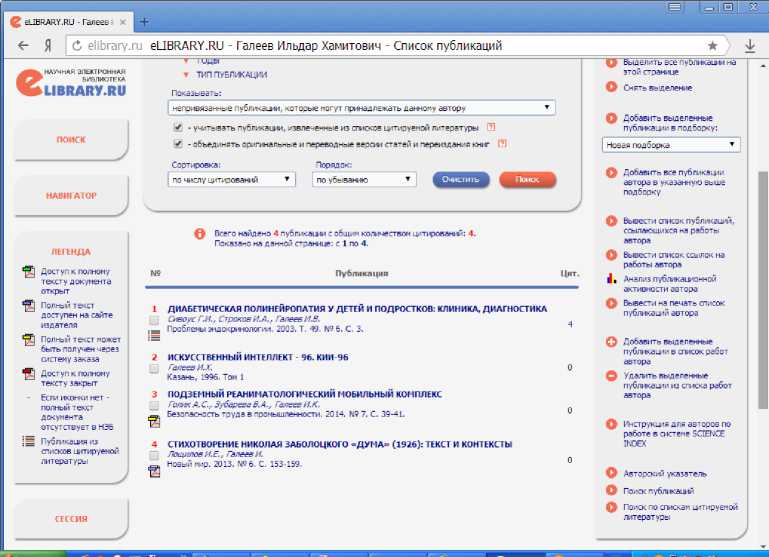

В качестве типового примера уровня полноты представления в НЭБ публикационной активности преподавателя университета среднего и старшего возраста рассматривается автор статьи – доцент Галеев И.Х.. К июлю 2014 года им опубликовано всего 157 работ различных типов – это средний показатель реальной публикационной активности для университетских преподавателей среднего и старшего возраста. В это же время в НЭБ публикационная активность Галеева И.Х. представлена следующими параметрами (Рис. 1).

Рис. 1 Публикационная активность Галеева И.Х.(июль 2014 г.)

Наиболее интересными для анализа полноты представления в НЭБ публикационной активности Галеева И.Х. являются значения следующих параметров (Рис. 1):

-

- Число публикаций автора в РИНЦ = 24 ( Учитываются только публикации автора, имеющие библиографические описания в РИНЦ ). Несколько публикаций, из 24-х указанных, первоначально отсутствовали в списке и были добавлены в него с помощью системы SCIENCE INDEX* [организация];

-

- Число публикаций автора с учетом статей, найденных в списках литературы = 26 ( Учитываются не только публикации, имеющие библиографические описания в РИНЦ, но и статьи автора, найденные в списках цитируемой литературы ). К сожалению, из приведенного выше комментария РИНЦ (рис. 1) не ясно –

учитываются ли в этом случае иные типы публикаций (материалы конференций, сборники статей и т.д.), найденные в списках цитируемой литературы;

-

- Число цитирований публикаций автора в РИНЦ = 99 ( Учитываются ссылки только на публикации автора, имеющие библиографические описания в РИНЦ);

-

- Число цитирований публикаций автора с учетом статей, найденных в списках литературы = 107 ( Учитываются ссылки не только на публикации, имеющие библиографические описания в РИНЦ, но и на статьи автора, найденные в списках цитируемой литературы ). Из этого комментария РИНЦ также однозначно не ясно -учитываются ли в этом случае ссылки на иные типы публикаций (материалы конференций, сборники статей и т.д.), найденные в списках цитируемой литературы;

Суммарное число цитирований автора =182 ( Учитываются ссылки на все работы автора, в том числе на монографии, материалы конференций и другие типы публикаций, а также нераспознанные ссылки ).

Очевидно, что разница между 157 фактическими публикациями автора и его 26 публикациями, отображаемыми в НЭБ, весьма существенна, то есть, в рассмотренном случае, в НЭБ отображено менее 17% публикаций автора. Это типовой случай полноты представления публикаций в НЭБ для университетских преподавателей среднего и старшего возраста со средней публикационной активностью.

В НЭБ реализована удобная возможность для анализа распределения публикаций по типам в авторском списке (Рис. 2).

Рис. 2 Распределение публикаций Галеева И.Х. по типам в НЭБ (июль 2014 г.)

Количество журнальных статей автора в НЭБ существенно выше количества статей в сборниках трудов конференций и количества публикаций других типов, что явно не соответствует структуре реальной публикационной активности подавляющего большинства всех авторов. Как правило, более близким к реальному распределению всех публикаций по типам, у большинства авторов является распределение публикаций в авторефератах. В автореферате Галеева И.Х. такое распределение 14-и публикаций выглядит следующим образом[11]:

-

- статья в журнале(2);

-

- статья в сборнике трудов конференции(9);

-

- книга или сборник статей(3).

Можно заметить, что из 14-и публикаций по теме диссертации, приведенных в автореферате [11], в списке публикаций Галеева И.Х. в НЭБ присутствуют только 2 журнальные статьи.

Изначально НЭБ наполнялась только журнальными статьями. К сожалению, это ощущается и в настоящее время. Более адекватной в этом плане является БД Scopus. Труды многих авторитетных зарубежных конференций обрабатываются в ней. Так из 10-и представленных в ней публикаций Галеева И.Х. (Galeev I.) распределение по типам следующее (июль 2014 года):

-

- статья в журнале(1);

-

- статья в сборнике трудов конференции(9).

Ясно, что достижение высокой полноты представления в НЭБ научных публикаций, опубликованных в 20 веке, затруднительно по целому ряду объективных причин. Задача достижения приемлемой полноты представления в НЭБ научных публикаций, опубликованных в 21 веке, актуальна и эффективно решаема в случае внесения изменений в сам процесс наполнения НЭБ научными публикациями.

Существенный потенциал в росте полноты представления публикаций и повышения значений их цитируемости в НЭБ для любого автора (важно заметить -без добавления новых публикаций) можно оценить числом, получаемым как разность “ Суммарного числа цитирований автора” c “Числом цитирований публикаций автора с учетом статей, найденных в списках литературы”. Для рассматриваемого случая это число равно 182-107=75 – это нераспознанные ссылки и ссылки на публикации, отличные от журнальных статей, то есть более 40% ссылок практически не учитываются при оценке уровня цитируемости публикаций автора и часть публикаций, описываемых в этих ссылках, не включаются в его авторский профиль. Для удобства дальнейшего изложения назовем эти ссылки “ проблемными ”.

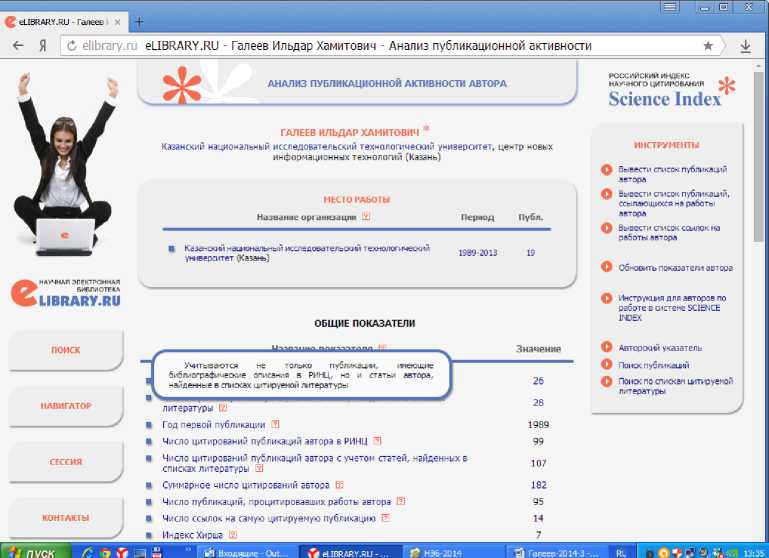

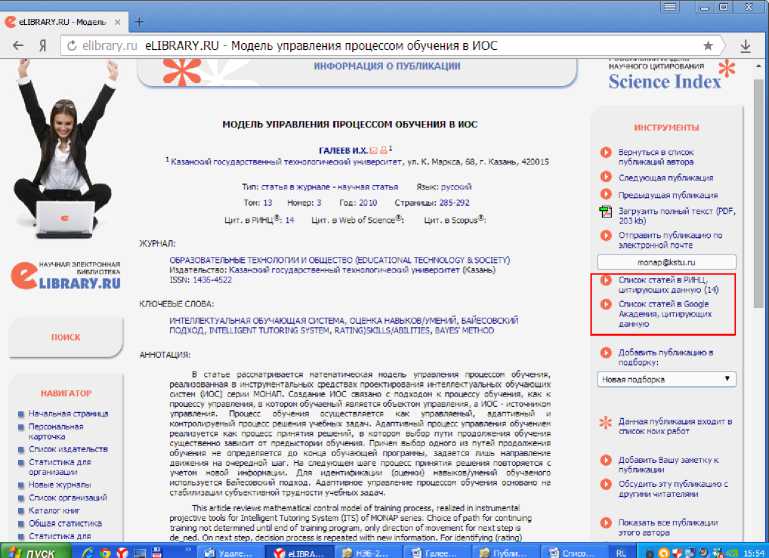

На сайте НЭБ (Рис. 3) в разделе “РИНЦ И SCIENCE INDEX В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ” на часто задаваемый вопрос: “Почему не все публикации (или ссылки) включены в список моих работ (или цитирований), хотя поиском в РИНЦ я их могу найти?” дается следующий ответ, фрагмент которого в контексте излагаемого анализа, следует процитировать : “ Бюджет проекта РИНЦ не позволяет проводить весь цикл обработки поступающей информации операторами в ручном режиме. Поэтому такие операции, как разбор ссылок или привязка публикаций и ссылок к авторам, организациям и журналам производится в РИНЦ в автоматическом режиме. Естественно, что далеко не все записи удается точно разобрать, особенно учитывая низкую культуру оформления списков цитируемой литературы в большинстве российских журналов”.

Рис. 3 Раздел “РИНЦ И SCIENCE INDEX В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ”

Если в качестве основных аргументов, оправдывающих низкий уровень полноты НЭБ, указывать “ бюджет проекта РИНЦ” и “ низкую культуру оформления списков цитируемой литературы в большинстве российских журналов”, то это малоконструктивно. Очевидно, что денег не хватает всем и всегда. Крайне не очевидно - кому они нужнее: проекту РИНЦ или редакциям научных российских журналов, для повышения “ низкой культуры оформления списков цитируемой литературы в большинстве российских журналов”? Затрагиваемые бюджетные вопросы уже частично рассмотрены выше и для продолжения анализа эффективности РИНЦ актуальной является оценка интеллектуальности (безошибочности) операций, производимых РИНЦ в автоматическом режиме - “такие операции, как разбор ссылок или привязка публикаций и ссылок к авторам, организациям и журналам производится в РИНЦ в автоматическом режиме ”.

Интеллектуальность РИНЦ

Общепризнано, что современные информационные системы, к классу которых относиться РИНЦ, должны обладать хотя бы минимальным уровнем интеллектуальности. Что понимается под интеллектуальностью программных комплексов? Один из наиболее общих и в тоже время исчерпывающих ответов можно найти в монографии “Вычислительные машины и мышление” под редакцией Э. Фейгенбаума и Дж. Фельдмана (М.-“Мир” - 1967). Указанные редакторы во введении к монографии “Искусственный разум. Введение” (С.23-32) утверждают следующее: “Какова же в таком случае цель исследований искусственного разума? По нашему мнению, эта цель состоит в создании таких программ для вычислительных машин, поведение которых мы бы назвали ”разумным”, если бы обнаружили его у людей”.

Каково современное состояние развития исследований в области “Искусственного Интеллекта (ИИ)” в России? Во многом, ответ на этот вопрос можно найти на сайте Российской ассоциации искусственного интеллекта . В России уже проведено тринадцать национальных конференций по искусственному интеллекту (Пеpеславль-Залесский 1988г., Минск 1990г., Тверь 1992г., Рыбинск 1994г., Казань 1996г., Пущино 1998г., Пеpеславль-Залесский 2000г., Коломна 2002г., Тверь 2004г., Обнинск 2006г., Дубна 2008г., Тверь 2010г., Белгород 2012г.). Четырнадцатая национальная конференций по искусственному интеллекту вновь состоится в Казани 24 - 27 сентября 2014 года. В ее тематику, наряду со многими направлениями исследований, входит и компьютерная лингвистика. Специалисты в области компьютерной лингвистики давно и успешно решают задачи, аналогичные задаче “разбора ссылок”.

Успехи российских исследователей в области ИИ привели к тому, что во многих университетах страны уже десятилетия преподаются учебные дисциплины, связанные с ИИ, например в Казанском национальном исследовательском техническом университете автором статьи преподаются следующие учебные дисциплины: “Представление и обработка знаний в информационных системах”, ”Системы искусственного интеллекта”, ”Экспертные системы”, “Интеллектуальные обучающие системы” и т.д. [14]. Уже давно написаны соответствующие учебники для технических вузов, например: Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский – СПб., Питер, 2001.-384 с. ISBN 5-272-00071-4. Таким образом, требование интеллектуальности, предъявляемое к РИНЦ, является в настоящее время вполне закономерным и обоснованным современным развитием науки и образования, а также широкой практикой разработки и применения различных программных продуктов с интеллектуальными возможностями. Достаточно вспомнить обработку описок в MS Word и в поисковых системах типа Яндекс, не говоря уже о различных специализированных системах, отнесенным к интеллектуальным, таким например, как экспертные системы.

Для оценки уровня интеллектуальности РИНЦ полезно вернуться к странице, описывающей “АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ АВТОРА” (Рис. 1). С указанной страницы, используя предлагаемый инструмент “Вывести список публикаций автора” можно перейти на этот список (Рис. 4). В РИНЦ реализована возможность задавать два режима показа списка публикаций автора:

-

- Показывать включенные в список работ автора (привязанные) публикации;

-

- Показывать непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору .

На рис. 4 представлен список публикаций автора в режиме “ Показывать привязанные публикации ”, отсортированный по числу цитирований (по убыванию).

Рис. 4 Список публикаций автора (Галеев И.Х., июль 2014 года)

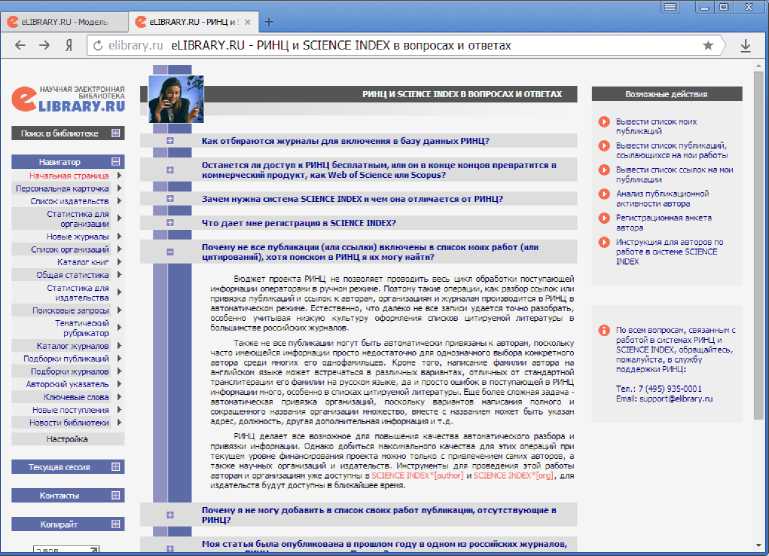

Название первой публикации [15] в анализируемом списке представляет собой гиперссылку. Это позволяет перейти к странице, содержащей информацию об этой публикации (Рис. 5). На этой же странице предоставляется возможность перейти на списки статей, цитирующих данную в РИНЦ и в Google Академия. Следует подчеркнуть, что в РИНЦ рассматриваемая статья цитируется 14-и публикациях, а в Google Академия в 17-и (реплика к вопросу о полноте РИНЦ).

Рис. 5 Информация о публикации

На странице, содержащей информацию о публикации, наряду с информацией, представленной на рис. 5, содержится и “СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”

из этой публикации [15], приведенный на рис. 6.

Рис. 6 СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в [15]

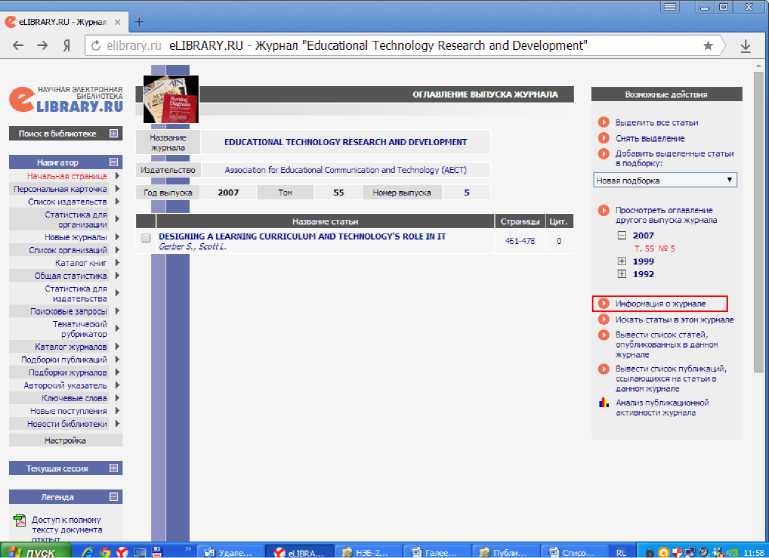

Анализ интеллектуальности РИНЦ можно начать с анализа обработки, осуществленной РИНЦ, первых двух публикаций из приведенного списка цитируемой литературы (Рис. 6). Названия журналов, в которых опубликованы статьи, преобразованы в гиперссылки, используя которые можно перейти на соответствующие страницы, содержащие оглавления выпусков этих журналов. Затем с этих страниц, в свою очередь, можно перейти на соответствующие страницы, содержащие информацию о журналах. Для любой “разумной” (в контексте приведенной выше цитаты Э. Фейгенбаума и Дж. Фельдмана) программы, очевидно, что рассматриваемые статьи опубликованы в разных журналах. Первая, из цитируемых, статья опубликована в англоязычной секции Международного электронного журнала “Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)" - ISSN 1436-4522, русскоязычные статьи из которого ежеквартально загружаются в НЭБ [2-11]. Кроме того, в библиографическом описании первой цитируемой статьи указан ISSN - международный стандартный серийный номер (International Standard Serial Number) - уникальный номер, позволяющий идентифицировать любое периодическое издание. Вторая цитируемая статья [16] опубликована в журнале с названием “Educational Technology”, которое не содержит слова “ Society”. РИНЦ интерпретирует два разных названия как одно и по одной гиперссылке обеспечивает переход на оглавление журнала с уже третьим названием “EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT”

(Рис. 7).

Рис. 7 Оглавление выпуска журнала EDUCATIONAL TECHNOLOGY

RESEARCH AND DEVELOPMENT

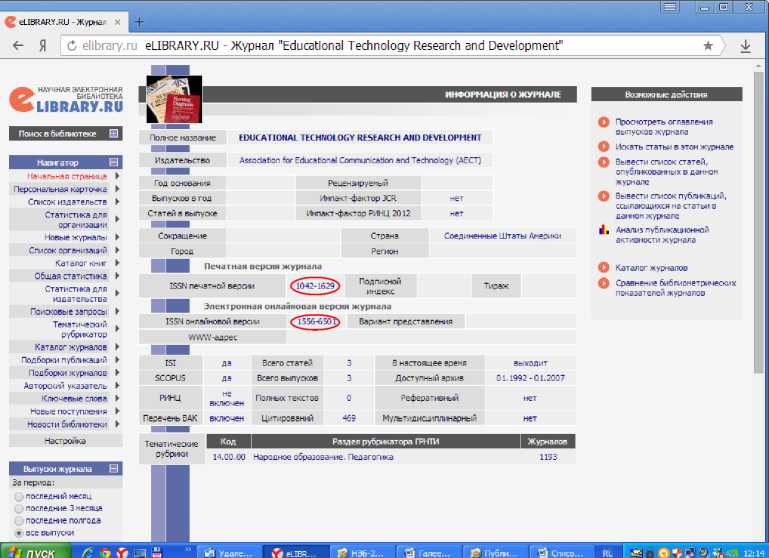

Если с указанной страницы (Рис. 7), перейти на страницу, содержащую “Информацию о журнале” (Рис. 8), то убеждаемся, что ISSN журнала “EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT” известен

Рис. 8 Информация о журнале EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH

AND DEVELOPMENT

Приведенные выше примеры наглядно демонстрируют, что с интеллектуальностью РИНЦ существуют серьезные проблемы. Удивляет даже не отсутствие способности РИНЦ различать разные названия журналов. Удивляет то, что в РИНЦ не реализована обработка значений ISSN, а это азбука для любой библиотечной практики.

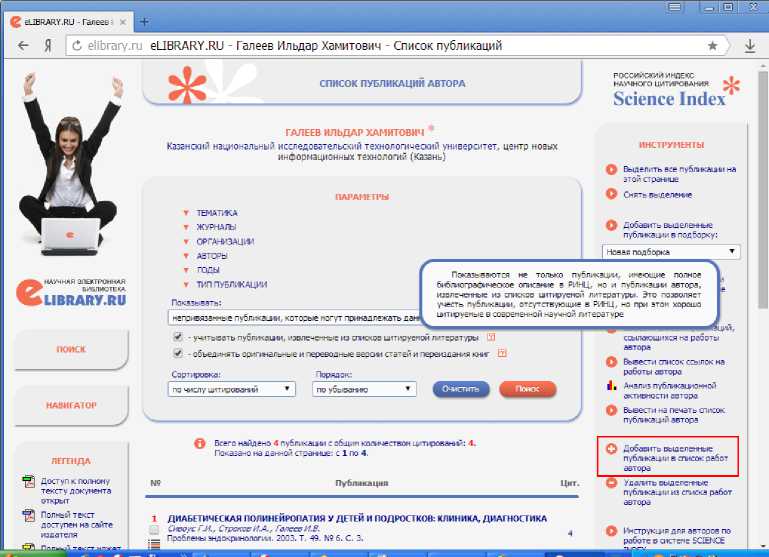

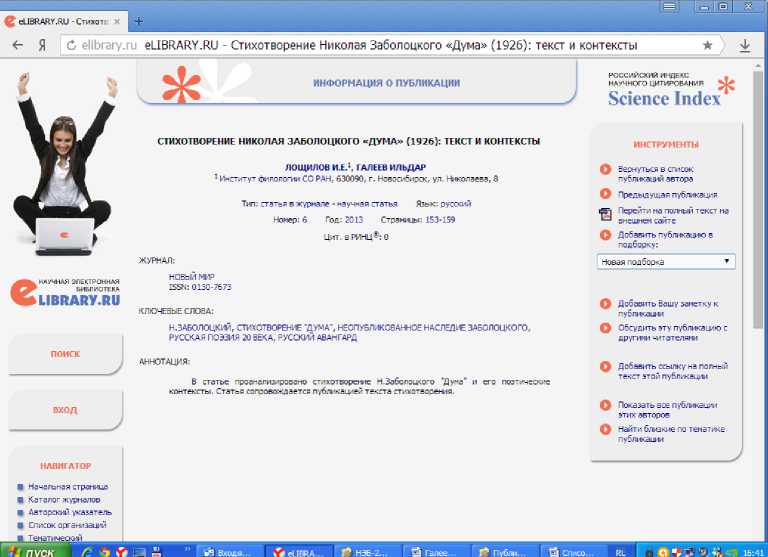

Естественно, что для любого автора интересен и второй режим показа списка публикаций автора, так как в нем автору предоставляется возможность “ Добавить выделенные публикации в список работ автора” (Рис. 9). При этом полезно включить режим, в котором “ Показываются не только публикации, имеющие полное библиографическое описание в РИНЦ, но и публикации автора, извлеченные из списков цитируемой литературы. Это позволяет учесть публикации, отсутствующие в РИНЦ, но при этом хорошо цитируемые в современной научной литературе ” (Рис. 9). Из приведенного комментария РИНЦ не ясно – учитываются ли в этом случае публикации, отличные от журнальных статей (материалы конференций, сборники статей и т.д.), найденные в списках цитируемой литературы. Не ясно также, что понимать под характеристикой “хорошо цитируемые”. Сколько раз должна быть процитирована публикация, чтобы стать “хорошо цитируемой” и как следствие быть “учитываемой” ?

Рис. 9 Список публикаций автора в режиме “непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору”

Для последующего анализа на рис. 10 приведен полный список публикаций, которые, по мнению РИНЦ, могут принадлежать автору – Галееву И.Х.

Рис. 10 Список публикаций, которые, по мнению РИНЦ, могут принадлежать Галееву И.Х.

Очевидно, что нельзя назвать “разумным” включение в анализируемый список первой публикации (среди авторов которой есть Галеев И.В., но нет Галеева И.Х.) и третьей (среди авторов которой есть Галеев И.К., но нет Галеева И.Х.). Можно заметить, что публикации Галеева И.В. и Галеева И.К. уже неоднократно удалялись из списка возможных публикаций Галеева И.Х.. РИНЦ настойчиво предлагает вновь включить их в список. Пример с первой и третьей публикациями в рассматриваемом списке (Рис. 10) настолько нагляден, что комментировать уровень интеллектуальности РИНЦ просто неуместно.

Для дальнейшего продолжения анализа интеллектуальности принятых РИНЦ решений интереснее рассмотреть четвертую публикацию в списке (Рис. 10), среди авторов которой указан Галеев И..

Конечно, соглашаясь с РИНЦ, можно предположить, что Галеев И.Х., наряду с исследованиями в области электронного обучения и электронных образовательных ресурсов (что следует из названия автореферата [13], названий его публикаций (Рис. 5) и ключевых слов в этих публикациях), занимается исследованиями и в области лингвистики. Это предположение, сделанное РИНЦ, маловероятно и нужна дополнительная информация, чтобы подтвердить или опровергнуть его. Доступна ли эта информация РИНЦ? Для ответа на этот вопрос достаточно перейти на страницу “ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ” (Рис. 11), используя для этого название статьи в качестве гиперссылки.

Рис. 11 ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ (соавтор Галеев Ильдар)

Приведенной на рис. 11 информации и сопоставления ее с библиографическим описанием статьи Галеева И.Х., опубликованной в 2013 году и включенной в его авторский список [17], достаточно, чтобы опровергнуть предположение РИНЦ. Очевидно, что практически нельзя одновременно (2013 год) находиться в Казани и в

Новосибирске, а также совмещать работу в одном из казанских университетов с работой (в это же время) в институте филологии СО РАН.

Таким образом, в РИНЦ не обеспечивается анализ ситуативных отношений, т. е. связей определяющих ситуативную совместимость тех или иных знаний, хранимых в памяти. С помощью этих связей определяются самые разнообразные отношения типа: одновременно быть в одной области пространства, быть в аварийной ситуации и т. п., что позволяет выявлять противоречивые или несовместимые в рамках одного описания знания. Само понятие “ситуативных отношений” является одним из базовых для проблематики ИИ и, как правило, преподается студентам на первых лекциях по учебным дисциплинам, связанным с ИИ [14].

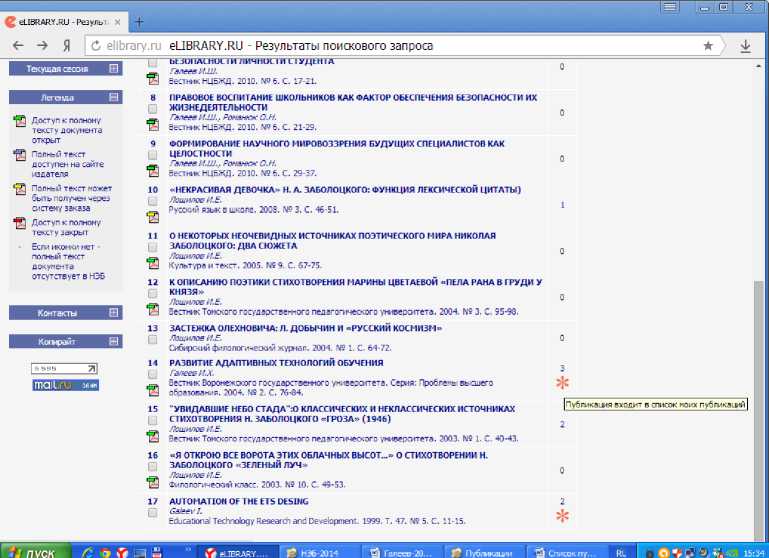

Неспособность РИНЦ учитывать ситуативные отношения приводит к эффекту “домино”, когда одна ошибка порождает другую. Если со страницы, представленной на рис.11, используя инструмент “Показать все публикации этих авторов”, перейти на соответствующую страницу, содержащую запрашиваемый список, то сформированный РИНЦ список будет выглядеть так, что считать его “разумным” крайне затруднительно (Рис. 12).

Рис. 12 Список всех публикаций, которые, по мнению РИНЦ, принадлежат авторам Лощилову И.Е. и Галееву И.

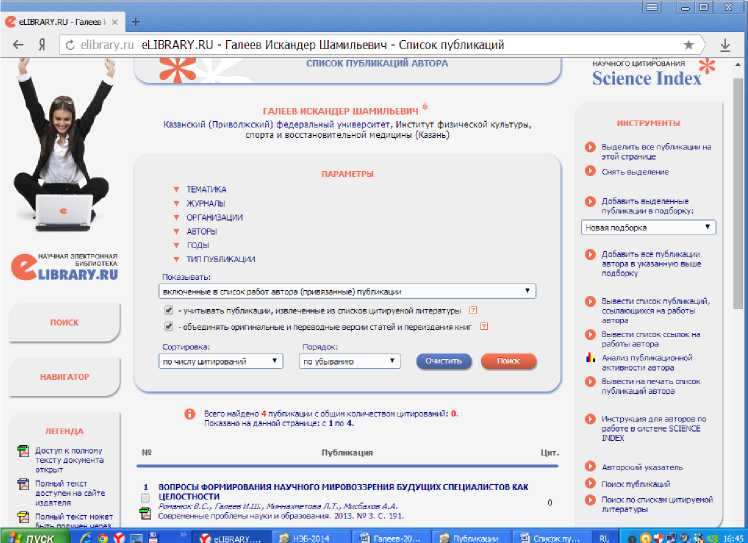

Беглый анализ сформированного списка показывает, что далеко не все 17 указанных публикаций принадлежат лингвистам из Новосибирска Лощилову И.Е. и Галееву И. Две публикации принадлежат Галееву И.Х. (они помечены звездочкой, при наведении курсора на которую возникает комментарий РИНЦ “ Публикация входит в список моих публикаций” ) . Естественно возникает вопрос: в чей список входит эта публикация? Использую звездочку как гиперссылку, с удивлением переходим на авторский список Галеева И.Ш. (Рис. 13) - автора из другого казанского университета, который, в отличие от Галеева И.Х. явно не занимается проблемами информатизации образования и в отличие от Галеева И. не занимается лингвистикой.

Рис. 13 Список публикаций Галеева И.Ш.

При этом убеждаемся, что часть публикаций из списка, приведенного на рис. 12 принадлежат не новосибирскому лингвисту Галееву И., а казанскому исследователю Галееву И.Ш.. Кроме того, по мнению РИНЦ, на рис. 12 представлены все публикации Лощилова И.Е. и Галеева И., то есть, в сумме всего 17. Обращение к авторскому списку Лощилова И.Е. показывает, что только у него одного 19 публикаций. Это означает, что база данных (БД) РИНЦ плохо связана и следовательно инфологическая модель БД РИНЦ нуждается в существенной доработке.

Может показаться, что к интеллектуальности РИНЦ предъявляются завышенные требования, такие как: способность к семантической (смысловой) интерпретации названия статьи и ее содержания. Это не так. Задачи, аналогичные задаче с четвертой публикацией, успешно решались еще в 70-е годы прошлого века проектировщиками БД. Для недопущения ошибки с четвертой публикацией в списке возможных публикаций Галеева И.Х. (Рис. 10) было достаточно грамотно спроектировать БД РИНЦ и обеспечить своевременные запросы системы к ней о местах работы авторов-однофамильцев (с полностью или частично совпадающими именами и отчествами) и времени издания их публикаций.

Полезно задуматься о количестве авторов-однофамильцев в НЭБ и о возможном объеме недостоверной информации о них в РИНЦ.

Таким образом, из 4-х публикаций, для которых РИНЦ предоставляет возможность “Добавить выделенные публикации в список публикаций” Галеева И.Х.”, 3 публикации ему не принадлежат.

Библиографическое описание 2-й публикации [18], приведенное на рис. 10, искажено и, следовательно, включение ее в список публикаций Галеев И.Х. лишено здравого смысла. Искажение библиографического описания этой публикации [18] обусловлено некорректным использованием системы SCIENCE INDEX* [организация] при попытке ее добавления автором в свой список публикаций. Теоретически, рассматриваемое библиографическое описание не должно было появиться в списке “непривязанных публикаций”, так как любое добавляемое с помощью системы SCIENCE INDEX* [организация] описание публикации проходит ручной контроль операторами системы. Ошибочное появление этого описания в списке “непривязанных публикаций” наглядно свидетельствует о:

-

- степени дружественности системы SCIENCE INDEX* [организация] к пользователю;

-

- надежности контроля введенных описаний операторами системы.

Вопросы качества самой системы SCIENCE INDEX* [организация] и поставляемой с ней документации заслуживают отдельного анализа и обсуждения.

Продолжить анализ интеллектуальности РИНЦ можно, вернувшись к вопросу цитируемости первой публикации [15] в “списке работ автора (привязанные) публикации” (Рис. 4). Для этого целесообразно по гиперссылке “ Суммарное число цитирований автора = 182” (Рис. 1) обратиться к списку всех цитирований автора в РИНЦ (Рис. 14).

Рис. 14 Список цитирований автора Галеев И.Х.

Для иллюстрации и анализа нераспознанных ссылок на публикацию [15], можно перейти к следующему фрагменту списка цитирований автора (Рис. 15).

Рис. 15 Фрагмент списка цитирований автора Галеева И.Х.

Следует обратить внимание на 40-е и 42-е описания ссылок на публикацию [15], сделанные авторами (Серебровский В.В. и др., а также Ткаченко К.А.) в своих статьях. В этих ссылках все указано правильно (фамилия и инициалы автора, название статьи, адрес статьи в сети Интернет), отсутствует лишь название электронного журнала [2-11], в котором опубликована статья. В 42 ссылке указано, что описываемая статья представляет собой - [Электронный ресурс] и дается сетевой адрес ресурса. Такое библиографическое описание статьи противоречит ГОСТу Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»? Нет, не противоречит. Тогда это проблема интеллектуальности РИНЦ - способности РИНЦ правильно распознавать и интерпретировать синонимичные библиографические описания. Аналогичные задачи давно и успешно решаются в системах компьютерного контроля знаний обучаемых, в которых реализована не только обработка описок в конструируемых ответах, но и возможность задания классов (фреймов) эталонных ответов, что существенно повышает надёжность анализа конструируемых ответов [19,20].

Конечно, можно вновь, уже традиционно, сослаться на “ низкую культуру оформления списков цитируемой литературы в большинстве российских журналов ”, но это непродуктивно. Существенно важнее и полезнее уделить необходимое внимание уровню интеллектуальности РИНЦ. Если для разработчиков РИНЦ такая задача является в настоящее время трудноразрешимой, то почему тогда не предоставить возможность самим авторам помогать решать проблемы полноты и достоверности информации в РИНЦ.

Для этого “проблемные” (термин введен ранее - перед рис. 3) ссылки следует включить в список публикаций автора в режиме ”непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору” (Рис. 9) и предоставить автору возможность “Добавить выделенные публикации в список автора”. Предоставленная авторам возможность может сопровождаться ручным контролем операторов системы. Если реализовать сформулированное предложение по внесению изменений в сам процесс наполнения НЭБ научными публикациями, то часть ответственности за полноту и достоверность РИНЦ перейдет от разработчиков РИНЦ к авторам научных публикаций и это объективная необходимость, так как эффективно решить проблему полноты и достоверности РИНЦ без участия авторов просто невозможно.

Заключение

Опубликовано много работ, в которых описаны ошибки в РИНЦ, частности в [21]. Приведенное во введение утверждение разработчиков РИНЦ, что РИНЦ “является также мощным аналитическим инструментом …” едва ли можно считать состоятельным в настоящее время.

На стартовой странице НЭБ есть раздел, описывающий ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. В нем указывается:

Общее число пристатейных ссылок: 148252232

Было бы крайне полезно, наряду с этим параметром указывать общее число “ проблемных ” пристатейных ссылок и совместными усилиями авторов научных публикаций и разработчиков РИНЦ стремиться к минимизации этого числа. Значение этого числа, во многом, является показателем качества РИНЦ.