Оценка последствий размещения промышленных отходов на верховом болоте

Автор: Тельминов Илья Валентинович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты мониторинга размещения промышленных отходов на болоте Конинник. Проведена оценка сорбционной способности торфа по фенолу и гваяколу.

Мониторинг, размещение отходов, болото, торф, фенол, гваякол, сорбционная способность

Короткий адрес: https://sciup.org/140215719

IDR: 140215719 | УДК: 504.5:[628.3+628.4.038]

Текст научной статьи Оценка последствий размещения промышленных отходов на верховом болоте

Проблема размещения промышленных и бытовых отходов является актуальной для Российской Федерации. Так по данным Агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области на территории региона существует 387 свалок промышленных и бытовых отходов, общее количество которых превышает 162 млн. тонн. Из указанного числа объектов только 21% являются санкционированными. Размещение отходов на остальных полигонах, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, представляет большую опасность из-за загрязнения окружающей природной среды фильтратом, который формируется в теле полигона при распаде органических и неорганических веществ.

Геологической особенностью Архангельской области является ее высокая заболоченность. При размещении нелицензированных свалок на болотистой местности отсыпку отходов осуществляют прямо на поверхность болота без специальной подготовки основания, поэтому инфильтрационные воды свалки беспрепятственно распространяются по болоту, смешиваясь с природными водами. Поэтому изучение экологических последствий размещения отходов на заторфованной территории является актуальной задачей.

Объектом изучения послужило верховое болото Конинник, расположенное вблизи г. Онега Архангельской области.Болото расположено в 2 км севернее промышленной зоны г. Онега. Общая площадь болота составляет около 4,5 км2. Болото имеет ровный рельеф с небольшими возвышенностями в центральной части и относится к верховому типу. Верхний слой болота сложен преимущественно слаборазложившимся (R < 10 %) топяным торфом, содержащим неразложившиеся остатки осоки, пушицы и сфагновых мхов. Мощность слоя составляет 1,5÷2 м. Под верхним слоем залегает лесотопяной и топяной торф средней степени разложения (R = 22 ÷ 26 %), мощностью 5 ÷ 6 м.Под торфом залегает слой ила мощностью 0,3 ÷ 4,7 м. Минеральное дно сложено мягко-итугопластичными суглинками.

Болото Конинник, в основном, покрыто травяным покровом. Редкие возвышенности покрыты мелколесьем и кустарником. По контуру болота произрастают низкорослые деревья, кустарники, постепенно переходящие в лес средней густоты и крупности. Северная часть болота характеризуется наличиемсухостоя, повышенной обводненностью и отсутствием растительности.

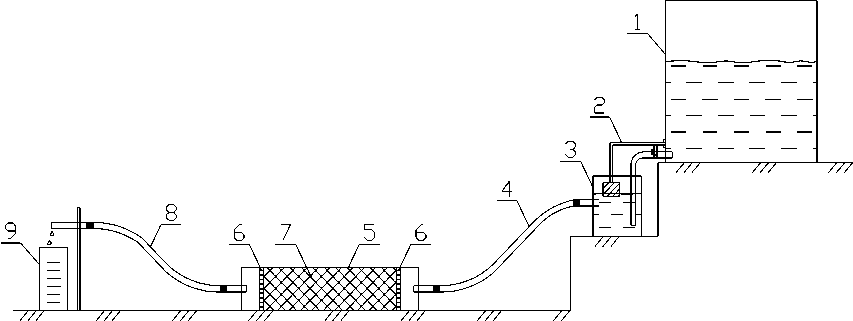

В настоящее время на болоте Конинник размещены свалки отходов лесопиления ОАО «Онежский ЛДК» (5), древесных отходов ОАО «Онегалес» (1), отвал гидролизного лигнина (3) и золоотвал (4) ОАО «Онежский гидролизный завод». На болотоосуществляется сброс (2) стоков очистных сооружений города (рис. 1).

В месте сброса сточных вод формируется Лов-ручей, протекающей вдоль восточной окраины болота, впадающий в Белое море.

Рис. 1. Расположение свалок промышленных отходов и наблюдательных постов на болоте Конинник.

Для выявления степени влияния размещенных отходов на окружающую среду в 2002 г. был организован мониторинг поверхностных и грунтовых вод. Для этого на территории болота была организована сеть наблюдательных постов (рис. 1). На этих постах выполнялось систематические (1-2 раза в год) наблюдения за химическим составом вод. Посты заложены таким образом, чтобы учитывать направления сброса, движения сточных и грунтовых вод.

Отбор поверхностных вод осуществляется непосредственно в точке, а грунтовых вод с глубин 1, 2, 3 м – с помощью пьезометра.

Для исследуемого объекта приоритетными и наиболее информативными для проведения контроля являются следующие 105

показатели: ХПК, биогенные элементы (аммоний солевой, фосфаты), нефтепродукты, фенол, лигнинные вещества.

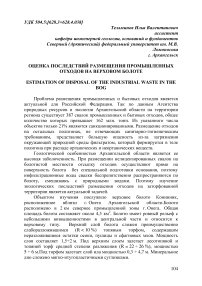

При анализе качества поверхностных вод ключевой является точка № 2 (труба под железнодорожной насыпью), где происходит сток Лов-ручья с болота Конинник в Белое море. В качестве фонового значения был принят ручей, являющийся приемником соседнего болота, не испытывающий существенного антропогенного влияния (точка № 1).

Анализ полученных данных (рис. 2) показывает, что болотная вода и, соответственно, вода, поступающая в Белое море, превышают фоновые показатели в 2÷9 раз, и имеют уровень загрязнения, значительно превышающий предельно допустимые концентрации.

Рис. 2. Кратность превышения ПДК

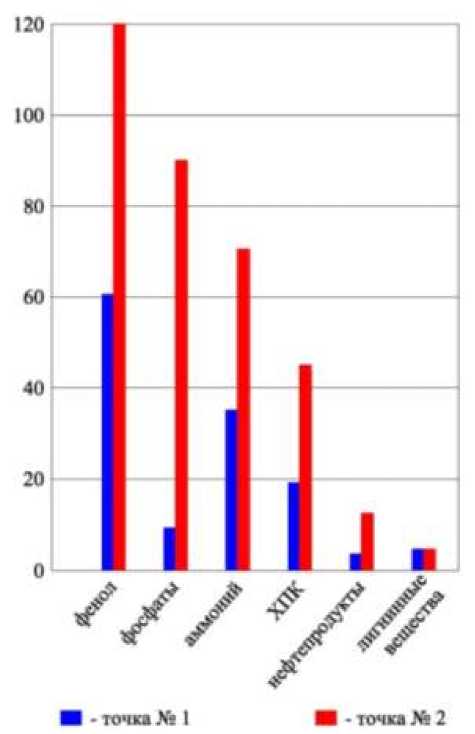

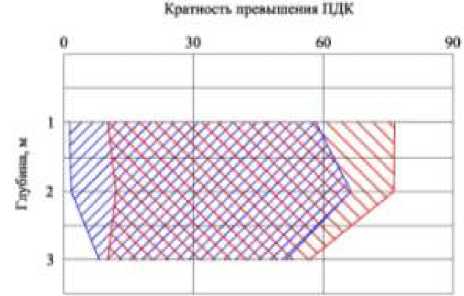

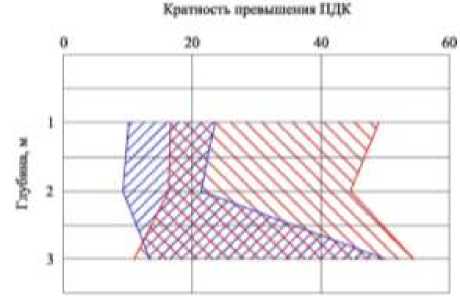

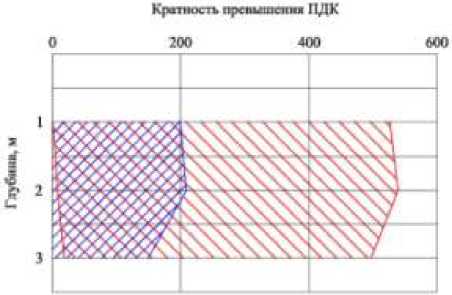

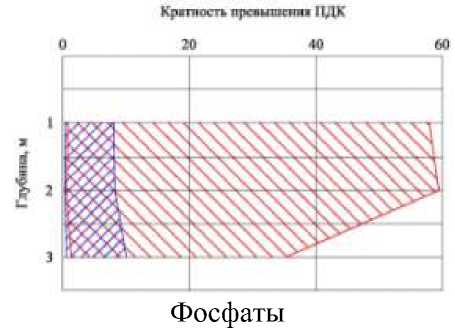

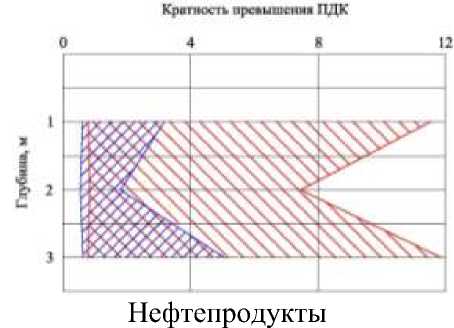

Данные химического анализа проб грунтовой воды, отобранных из скважин в точке 3, сравнивались с результатами, полученными на фоновом участке (точка 7) (рис. 3).

Анализ данных показал, что техногенное загрязнение в точке 3 наблюдается на всю глубину исследуемой торфяной залежи (1…3 м). Многократное превышение предельно допустимых концентраций по сравнению с фоновыми значениями имеет место для фосфатов, нефтепродуктов, летучих фенолов и лигнинных веществ. ХПК и аммоний солевой находятся в пределах фоновых значений.

Как видно из рис. 3 и 4 наибольшее превышение ПДК в грунтовых и поверхностных водах наблюдается у фенолов.

загрязняющими веществами.

Для выполнения прогноза интенсивности и продолжительности выноса фенолов из болота необходимо знать сорбционную способность торфа. В работах [1, 2, 3] определялась поглощающая способность торфа по отношению к неорганическим веществам, тяжелым металлам и нефтепродуктам. Поглощение торфом фенольных соединений не изучено.

Испытания по оценке сорбционной способности торфа проводились на установке, представленной на рис. 3, конструкция которой защищена 106

патентом [4]. Перед испытаниями образец торфа обрабатывался этанолом и помещался в рабочую камеру установки.

Первоначально через торф фильтровали дистиллированную воду для удаления остатков этилового спирта.

аммоний солевой

ХПК

Л

Летучие фенолы

игнинные вещества

J - фоновый участок (точка № 7)

^/] * загрязненный участок (точка № 3)

Рис. 3. Кратность превышения ПДК загрязняющими веществами по глубине болота.

Рис. 4. Схема установки:

1 – наливной бак, 2 – поплавковый затвор, 3 – напорный бак, 4 – подающий шланг, 5 – гильза; 6 – пористый диск; 7 – образец торфа;

8 – отводящий шланг; 9 – мерный цилиндр.

Далее через торф пропускали модельный раствор фенола и гваякола. Концентрация фенола и гваякола принималась 10 мг/л (в соотношении 50/50 объемных %). После торф вновь промывают дистиллированной воды для того чтобы вымыть раствор фенола и гваякола из образца. В течение опыта фиксировали объем профильтровавшейся жидкости, через определенный интервал времени отбирали пробы фильтрата и проводили записи электронных спектров поглощения в ультрафиолетовой области (200 380 нм) на спектрофотометре СФ-2000.

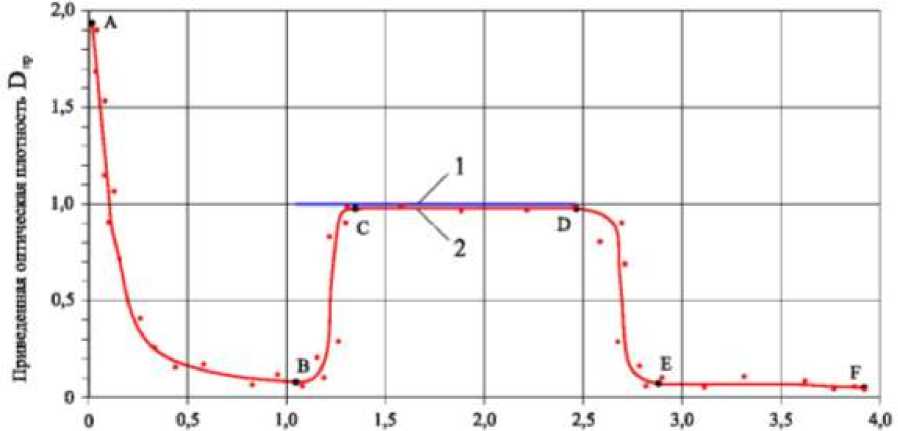

По полученной для каждой пробы зависимости D f il определяли оптическую плотность проб при длине волны A = 272,2 нм, для которой характерен максимум поглощения раствора фенола и гваякола. Вычисляли приведенную оптическую плотность D как отношение оптической плотности фильтрата к оптической плотности исходного модельного раствора фенола и гваякола и строили графики зависимости приведенной оптической плотности фильтрата D от объема удельного фильтрата V , рассчитанного на 1 г сухого вещества образца торфа (рис. 4).

Проведенные эксперименты показали, что сорбция торфом фенола и гвякола, растворенных в фильтрующейся жидкости, при заданных параметрах эксперимента не наблюдается или пренебрежимо мала.

Объём удельного фильтре та V,,, л

Рис. 4. График зависимости приведенной оптической плотности от объема удельного фильтрата:

1 – модельный раствор фенола и гваякола;

2 – фильтрат, прошедший через торф.

Список литературы Оценка последствий размещения промышленных отходов на верховом болоте

- Ахметьева Н.П., Лапина Е.Е., Кудряшова В.В. Сорбционные свойства пород зоны аэрации и их роль в защите грунтовых вод от загрязнения (на примере водосбора Иваньковского водохранилища)//Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология, 2006. -№4. -С. 337-341.

- Носаль А.П. Оценка самоочищающей способности болот и ее использование при нормировании сброса загрязняющих веществ//География и природные ресурсы, 2003. -№2. -С. 123-128.

- Ларионов Н.С. Эколого-аналитическая оценка состояния компонентов природной среды в зоне влияния объектов размещения твердых бытовых отходов. Автореф. дис. канд. хим. наук. -Архангельск, 2009. -22 с.

- Пат. 106748 РФ/Тельминов И.В. Клемушина Л.А., Невзоров А.Л., Айзенштадт А.М. Фильтрационно-адсорбционный прибор. Заявлено 29.03.2011. Опубликовано 20.07.2011. Бюл. № 20.