Оценка потенциала удароопасности горных пород месторождений Хибинского массива по критерию Кайзера

Автор: Кузнецов Н. Н., Кондрашов Л. Ю.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

При переходе горных работ на большие глубины ухудшаются горно-геологические условия на рудниках за счет изменения напряженно-деформированного состояния массивов горных пород и их структурной нарушенности. В таких условиях необходимо проводить оценку удароопасности руд и пород, слагающих отрабатываемые месторождения. Для оперативного выполнения подобной оценки предложено использовать критерий Кайзера, заключающийся в анализе экспериментальных данных, полученных на образцах пород. В работе представлены результаты лабораторных испытаний образцов горных пород месторождений Хибинского массива при одноосном сжатии и растяжении. Определены значения их коэффициентов хрупкости. Показана возможность применения критерия Кайзера для предварительной оценки потенциала удароопасности пород. Установлено, что высоким потенциалом удароопасности обладают мельтейгит пятнисто-трахитоидный и ийолит-мельтейгит трахитоидный, у пятнистой апатит-нефелиновой руды такой потенциал отсутствует. Выполнено сравнение полученных результатов оценки удароопасности скальных пород месторождений Хибинского массива по критерию Кайзера, а также критерию Горного института КНЦ РАН и критерию А. Н. Ставрогина. Можно отметить, что критерий Кайзера позволяет достаточно просто выполнять предварительную оценку удароопасности пород с учетом результатов испытаний образцов на стандартных прессах. Однако для увеличения степени достоверности полученных данных их необходимо заверять по критерию Горного института КНЦ РАН или критерию А. Н. Ставрогина.

Удароопасность, горные породы, критерий Кайзера, хрупкость, одноосное сжатие, одноосное растяжение, rockburst hazard, rocks, Kaiser criterion, brittleness, uniaxial compression, uniaxial tension

Короткий адрес: https://sciup.org/142237550

IDR: 142237550 | УДК: 622.02 | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-2-170-179

Текст статьи Оценка потенциала удароопасности горных пород месторождений Хибинского массива по критерию Кайзера

*Горный институт КНЦ РАН, г. Апатиты, Мурманская обл., Россия; e-mail: , ORCID:

Кузнецов Н. Н. и др. Оценка потенциала удароопасности горных пород месторождений Хибинского массива по критерию Кайзера. Вестник МГТУ. 2023. Т. 26, № 2. С. 170–179. DOI:

*Mining Institute KSC RAS, Apatity, Murmansk region, Russia; e-mail: , ORCID:

Современные тенденции ведения подземных горных работ обусловливают их переход на большие глубины ( Мельников и др., 2013; Каплунов и др., 2015; Айнбиндер и др., 2020 ). В таких условиях характерно увеличение гравитационной составляющей поля действующих в массиве горных пород напряжений, а также изменение структурной нарушенности пород ( Ставрогин и др., 1992; Неверов, 2012; Закалинский и др., 2022; Козырев и др., 2022 ). В результате горно-геологические условия на рудниках резко ухудшаются.

Подобная ситуация наблюдается и для условий апатит-нефелиновых месторождений Хибинского массива (Мурманская область, Россия), отработка которых осуществляется подземным способом ( Козырев и др., 2005; Лукичев и др., 2019 ). При этом дополнительным фактором, усложняющим процесс отработки месторождений, является действие высоких тектонических напряжений. По своей величине такие напряжения превышают гравитационные в несколько раз, что, в свою очередь, создает опасность возникновения динамических разрушений в массиве пород.

На данный момент существуют методические рекомендации, в соответствии с которыми необходимо выделять потенциально опасные участки массива, где динамические разрушения наиболее вероятны1. Для этого следует выполнять оценку удароопасности (склонности к динамическому разрушению) руд и вмещающих пород, слагающих отрабатываемое месторождение.

Существует достаточно много подходов, позволяющих выполнять оценку удароопасности пород ( Ставрогин и др., 1985; Singh, 1988; Tarasov, 2010; Cai et al., 2018; Кузнецов и др., 2021 ). Но очень часто исследователи ограничены возможностями испытательных установок, сроками на проведение исследований и количеством каменного материала. В связи с этим назревает необходимость применять подход, позволяющий оперативно выполнять оценку удароопасности пород.

В качестве одного из таких подходов предложен критерий, разработанный канадским ученым Кайзером ( Cai et al., 2018 ). Сущность этого критерия заключается в определении потенциала удароопасности пород с учетом значений их прочности при сжатии и коэффициента хрупкости. Для его реализации достаточно выполнения испытаний образцов пород на стандартных прессах и по стандартным методикам, что обусловливает его простоту и оперативность.

Критерий Кайзера был успешно применен исследователями ( Бирючев и др., 2020 ) для оценки потенциала удароопасности андезитов Новоширокинского полиметаллического месторождения (Забайкальский край, Россия). В результате образцы этой породы были разделены на две группы: имеющие и не имеющие потенциал удароопасности, что может быть использовано при районировании шахтных полей рудников по склонности к горным ударам. Основываясь на положительном опыте применения критерия Кайзера, поставлена задача оценки потенциала удароопасности горных пород апатит-нефелиновых месторождений Хибинского массива на основании данного критерия.

Материалы и методы

Для проведения исследований отобран керн четырнадцати разновидностей скальных горных пород месторождений Хибинского массива: ийолитов, уртитов, хибинитов, лявочорритов, мельтейгитов, ювитов и апатит-нефелиновой руды. Диаметр отобранного керна в среднем составил 61 мм. Для испытаний при одноосном сжатии образцы горных пород изготавливали с соотношением размеров высоты к диаметру 2 : 1, а для одноосного растяжения такое соотношение составило 1 : 1. Количество изготовленных образцов для каждой разновидности породы было не менее 6 шт.

Нагружение образцов в условиях одноосного сжатия выполняли на сервогидравлической установке MTS 816 (рис. 1) с постоянной скоростью 2,5 МПа/с. По результатам испытаний регистрировали значения разрушающей нагрузки и рассчитывали значения пределов прочности при сжатии образцов по ГОСТ 21153.2-842.

Испытания образцов при одноосном растяжении также выполняли на сервогидравлической установке MTS 816, используя специальное приспособление (рис. 2) для разрушения образцов диаметральным сжатием (сжатием по образующим). Скорость постоянного нагружения задана равной 1,5 МПа/с. На основании полученных в ходе экспериментальных исследований данных рассчитывали значения пределов прочности при растяжении образцов горных пород по ГОСТ 21153.3-853.

Рис. 1. Испытание образца горной породы при одноосном сжатии Fig. 1. Rock sample testing under uniaxial compression

Рис. 2. Испытание образца горной породы при одноосном растяжении Fig. 2. Rock sample testing under uniaxial tension

Оценку потенциала удароопасности горных пород выполняли с использованием критерия Кайзера ( Cai et al., 2018 ). Он заключается в анализе данных, полученных в результате испытаний образцов горных пород при одноосном сжатии и растяжении ( Cai et al., 2018 ). Так, значение предела прочности при сжатии горных пород может характеризовать их потенциальную энергию деформирования, накопленную к моменту разрушения. Коэффициент хрупкости, выражаемый как отношение прочности при сжатии к прочности при растяжении образцов, является показателем потенциала скалывания пород в результате отрыва ( Бирючев и др., 2020 ).

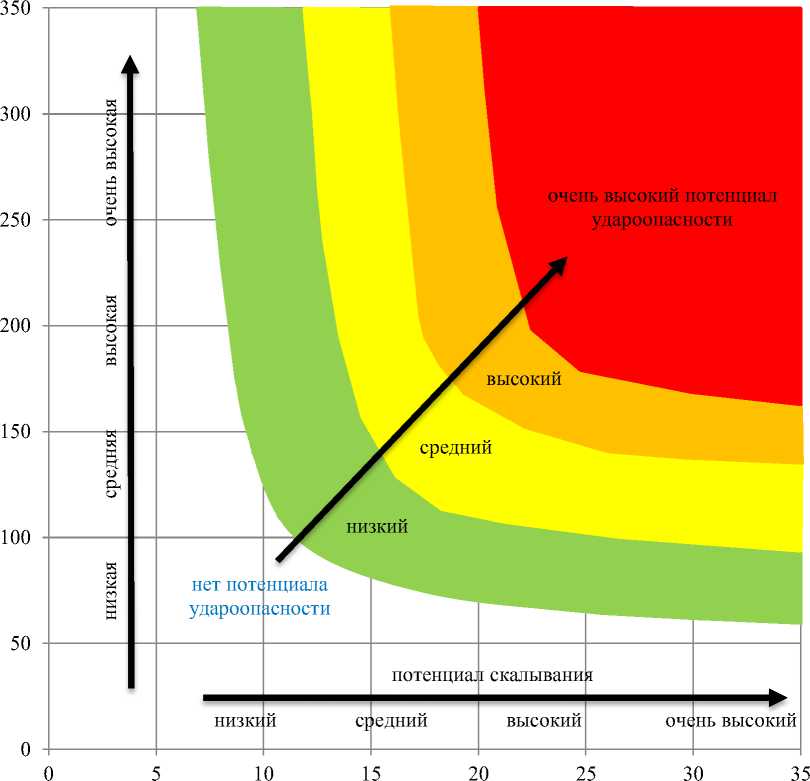

В итоге Кайзером была представлена взаимосвязь между значениями прочности пород и их коэффициентом хрупкости в виде диаграммы на рис. 3.

Согласно представленной диаграмме (рис. 3) в случае, если значение функциональной зависимости предела прочности при сжатии пород от коэффициента хрупкости будет расположено в области, выделенной зеленым цветом, то у породы будет низкий потенциал удароопасности. Если значение попадает в желтую область, то у породы будет средний потенциал удароопасности. Оранжевая область – высокий потенциал, а красная – очень высокий потенциал удароопасности.

Коэффициент хрупкости

Рис. 3. Диаграмма для оценки потенциала удароопасности пород по критерию Кайзера (Cai et al., 2018)

Fig. 3. Diagram for assessing the rockburst potential of rocks according to the Kaiser criterion (Cai et al., 2018)

При ведении горных работ на месторождениях, сложенных породами с высоким и очень высоким потенциалом удароопасности, а также при наличии высоких напряжений, возможны динамические проявления горного давления в виде горных ударов и техногенных землетрясений.

При отсутствии потенциала удароопасности у пород (значения расположены ниже уровня "низкий потенциал удароопасности" на диаграмме) возможность динамических разрушений маловероятна.

Результаты и обсуждение

На основании выполненных экспериментальных исследований определены прочностные свойства скальных горных пород месторождений Хибинского массива. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Установлено, что наибольшие значения пределов прочности при сжатии (свыше 200 МПа) соответствуют мельтейгиту пятнисто-трахитоидному и ийолит-мельтейгиту трахитоидному. Разрушение образцов этих пород происходило в ярко выраженной динамической форме с разлетом осколков и взрывоподобным звуком. Наименьшее значение предела прочности при сжатии определено для пятнистой апатит-нефелиновой руды. Образцы этой породы разрушались без динамических проявлений с образованием трещин вдоль действия приложенной нагрузки. Все остальные породы разрушались в динамической форме.

Наибольшие значения пределов прочности при растяжении (свыше 10 МПа) выявлены для ийолита трахитоидного и хибинита, а наименьшие (ниже 3 МПа) – для пятнистой апатит-нефелиновой руды, рудной брекчии и ийолит-уртита нечетко-трахитоидного.

Таблица 1. Усредненные значения физико-механических свойств исследуемых скальных горных пород месторождений Хибинского массива Table 1. Averaged values of physical and mechanical properties of the studied hard rocks of the Khibiny massif deposits

|

Номер |

Наименование горной породы |

Предел прочности при сжатии, МПа |

Предел прочности при растяжении, МПа |

Коэффициент хрупкости |

|

1 |

Уртит массивный |

138 |

7,7 |

19 |

|

2 |

Линзовидно-полосчатая апатит-нефелиновая руда |

99 |

3,5 |

29 |

|

3 |

Уртит нечетко-трахитоидный |

120 |

4,6 |

31 |

|

4 |

Мельтейгит пятнисто-трахитоидный |

231 |

8,1 |

29 |

|

5 |

Ийолит-мельтейгит трахитоидный |

202 |

6,6 |

31 |

|

6 |

Ийолит трахитоидный |

179 |

10,3 |

18 |

|

7 |

Ийолит линзовидный |

160 |

4,4 |

36 |

|

8 |

Пятнистая апатит-нефелиновая руда |

53 |

2,6 |

24 |

|

9 |

Хибинит |

117 |

11,1 |

12 |

|

10 |

Лявочоррит |

112 |

6,2 |

19 |

|

11 |

Рудная брекчия |

120 |

2,7 |

45 |

|

12 |

Ювит |

136 |

4,2 |

37 |

|

13 |

Ийолит-уртит нечетко-трахитоидный |

69 |

2,8 |

26 |

|

14 |

Ийолит слюдяной |

111 |

8,4 |

14 |

Согласно полученным данным (табл. 1) интересным является тот факт, что наиболее прочные породы, такие как мельтейгит и ийолит-мельтейгит, имеют не самые высокие значения коэффициента хрупкости. Хотя именно для этих пород характерно интенсивное динамическое разрушение. Тем не менее наибольшее значение коэффициента хрупкости соответствует рудной брекчии, разрушение которой происходило также в динамической форме, но менее бурно в сравнении с прочным мельтейгитом. В связи с этим можно предположить, что не всегда высокие значения коэффициента хрупкости однозначно характеризуют степень (потенциал) удароопасности пород. Отсюда и возникает дополнительный учет значений пределов прочности при сжатии горных пород, что отражено в критерии Кайзера.

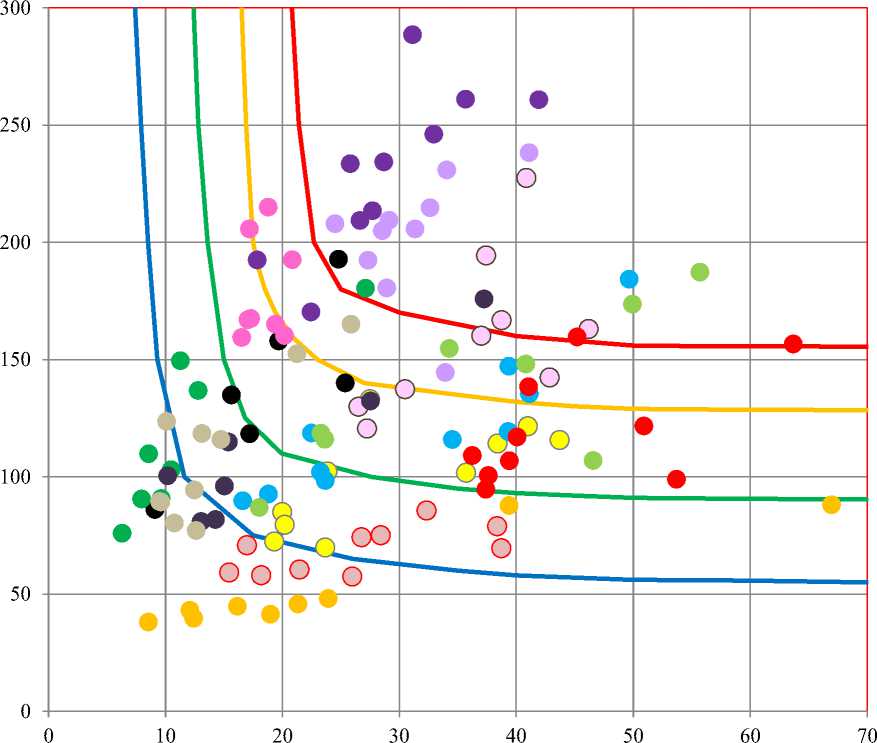

Для оценки потенциала удароопасности исследуемых скальных горных пород полученные на образцах данные представлены в виде зависимости на диаграмме (рис. 4).

Из рис. 4 следует, что потенциал удароопасности исследуемых горных пород изменяется от полного его отсутствия до очень высокого. Разброс полученных значений для пород в пределах одной геологической разности объясняется их высокой природной изменчивостью, в связи с чем коэффициенты вариации значений пределов прочности при сжатии и коэффициентов хрупкости могут достигать 30 %. Чтобы полученные результаты имели более четкое представление, выполнен анализ процентного соотношения образцов на каждом из участков диаграммы (рис. 4). В итоге получена следующая гистограмма (рис. 5).

Предел прочности при сжатии, МПа

Коэффициент хрупкости

-

• Уртит массивный

о Линзовидно-полосчатая апатит-нефелиновая руда

-

• Уртит нечетко-трахитоидный

-

• Мельтейгит пятнисто-трахитоидный

-

• Ийолит-мельтейгит трахитоидный

-

• Ийолит трахитоидный

о Ийолит линзовидный

-

• Пятнистая апатит-нефелиновая руда

-

• Хибинит

-

• Лявочоррит

-

• Рудная брекчия

-

• Ювит

о Ийолит-уртит нечетко-трахитоидный

-

• Ийолит слюдяной

Рис. 4. Диаграмма для оценки потенциала удароопасности исследуемых скальных горных пород в зависимости от значений их пределов прочности при сжатии и коэффициентов хрупкости Fig. 4. Diagram for assessing the rockburst hazard potential of the studied hard rock depending on the values of their compressive strength and brittleness coefficients

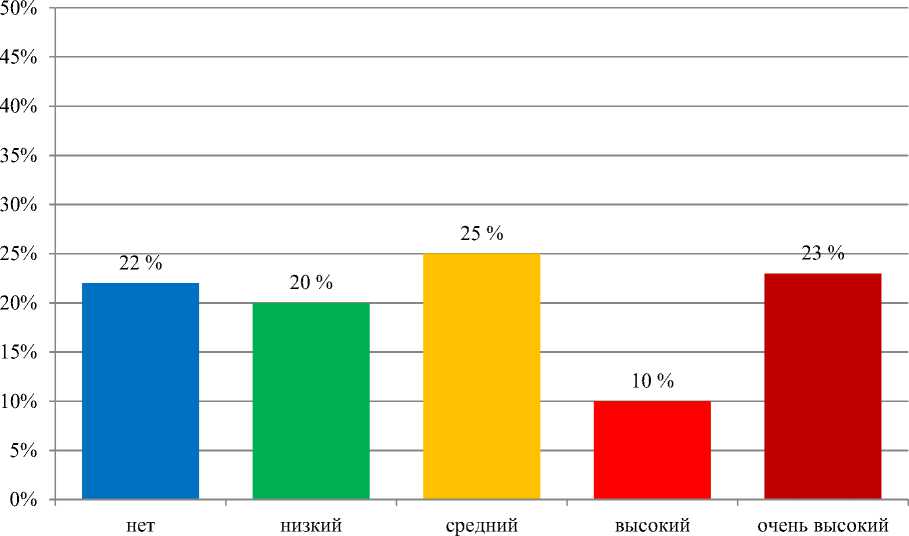

Согласно представленной гистограмме (рис. 5) видно, что у 22 % исследованных образцов отсутствует потенциал удароопасности, а у 23 % потенциал удароопасности очень высокий. Суммарно получаем, что 78 % образцов являются потенциально удароопасными. Эти данные отражают специфику апатит-нефелиновых месторождений Хибинского массива, где большая часть пород склонна к разрушению в динамической форме.

Рис. 5. Потенциал удароопасности образцов исследуемых скальных горных пород месторождений Хибинского массива

Fig. 5. Rockburst hazard potential of the studied hard rocks of the Khibiny massif deposits

С целью более детального изучения, какие породы будут представлять наибольшую опасность, выполнен дополнительный анализ полученных данных. Для этого значения пределов прочности и коэффициентов хрупкости усредняли по породам и наносили на диаграмму Кайзера. Полученные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты оценки потенциала удароопасности исследуемых скальных горных пород месторождений Хибинского массива

Table 2. The results of assessing the rockburst hazard potential of the studied hard rocks of the Khibiny massif deposits

|

Номер |

Наименование горной породы |

Потенциал удароопасности |

|

1 |

Уртит массивный |

средний |

|

2 |

Линзовидно-полосчатая апатит-нефелиновая руда |

средний |

|

3 |

Уртит нечетко-трахитоидный |

средний |

|

4 |

Мельтейгит пятнисто-трахитоидный |

очень высокий |

|

5 |

Ийолит-мельтейгит трахитоидный |

очень высокий |

|

6 |

Ийолит трахитоидный |

средний |

|

7 |

Ийолит линзовидный |

высокий |

|

8 |

Пятнистая апатит-нефелиновая руда |

нет |

|

9 |

Хибинит |

низкий |

|

10 |

Лявочоррит |

низкий |

|

11 |

Рудная брекчия |

средний |

|

12 |

Ювит |

высокий |

|

13 |

Ийолит-уртит нечетко-трахитоидный |

низкий |

|

14 |

Ийолит слюдяной |

низкий |

Из данных, представленных в табл. 2, следует, что очень высоким потенциалом удароопасности обладают самые прочные породы – мельтейгит пятнисто-трахитоидный и ийолит-мельтейгит трахитоидный. Именно эти породы могут быть наиболее опасными по динамическим проявлениям горного давления. Для пятнистой апатит-нефелиновой руды установлено, что у нее отсутствует потенциал удароопасности. Эта руда является богатой – содержание апатита достигает 70 %, ее структура является преимущественно средне-крупнозернистой. Разрушение образцов пятнистой руды при одноосном сжатии происходило без динамических проявлений, что может быть напрямую связано с ее структурой. При ведении горных работ в участках массива с такой породой динамические разрушения маловероятны. Для остальных исследуемых пород преобладающими являются низкий (хибиниты, лявочорриты, слабые ийолиты) и средний (уртиты, прочная апатит-нефелиновая руда) потенциалы удароопасности.

Проведенными ранее исследованиями ( Козырев и др., 2019 ) с использованием критерия Горного института КНЦ РАН ( Кузнецов и др., 2021 ) и критерия А. Н. Ставрогина ( Ставрогин и др., 1985 ) установлено, что уртиты и апатит-нефелиновая руда являются удароопасными породами. По критерию Кайзера этим породам соответствует средний потенциал удароопасности. Таким образом, полученные результаты во всех трех случаях совпали, что подтверждает возможность применения критерия Кайзера для оценки потенциала удароопасности.

Заключение

В результате экспериментальных исследований образцов четырнадцати разновидностей скальных горных пород месторождений Хибинского массива определены их основные физико-механические свойства – пределы прочности при сжатии и растяжении, а также рассчитаны значения их коэффициентов хрупкости.

С использованием критерия Кайзера установлено, что у 22 % изученных образцов скальных пород отсутствует потенциал удароопасности, а остальные 78 % являются потенциально удароопасными, что подтверждает склонность к динамическому разрушению большей части пород месторождений Хибинского массива.

Выявлено, что очень высоким потенциалом удароопасности обладают мельтейгит пятнисто-трахитоидный и ийолит-мельтейгит трахитоидный. При ведении горных работ необходимо выделять участки с такими породами и выполнять комплекс мер для предупреждения динамических проявлений горного давления, в частности горных ударов. Также установлено, что у пятнистой апатит-нефелиновой руды отсутствует потенциал удароопасности.

Выполнен сравнительный анализ результатов оценки удароопасности пород по критерию Кайзера, а также критериям Горного института КНЦ РАН и А. Н. Ставрогина. Установлено, что уртиты и линзовиднополосчатая апатит-нефелиновая руда являются удароопасными во всех случаях.

Принимая во внимание полученные данные, следует отметить, что породы с потенциалом удароопасности от низкого до очень высокого по критерию Кайзера будут являться удароопасными по терминологии, представленной в "Методических рекомендациях по оценке склонности рудных и нерудных месторождений к горным ударам"4.

В целом, критерий Кайзера позволяет достаточно просто выполнять предварительную оценку удароопасности пород с учетом результатов испытаний образцов на стандартных прессах. В этом, безусловно, заключается его преимущество. Однако для увеличения степени достоверности полученных результатов их необходимо заверять по критерию Горного института КНЦ РАН или критерию А. Н. Ставрогина.