Оценка поведенческих факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у студентов медицинского вуза

Автор: Балашова М.Е., Шеметова Г.Н., Губанова Г.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Социология медицины

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у студентов медицинского вуза для совершенствования мероприятий по формированию здорового образа жизни. Материал и методы. Проведено анкетирование 80 студентов 1-го и 80 студентов 6-го курсов медицинского вуза. Вопросы анкеты включали информацию о поле, возрасте, фактах курения и употребления алкоголя, физической активности, рациональном питании. Результаты. Интервьюированные респонденты характеризуются высокой частотой факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ): низкой физической активностью (60,0 %), нерациональным питанием (81,0 %), курением (16,2 %). Сочетание факторов риска развития ХНИЗ выявлено у 31,8 % студентов. Заключение. Высокая частота факторов риска ХНИЗ среди студенческой молодежи указывает на необходимость совершенствования мер по повышению эффективности профилактики, лечебно-оздоровительных мероприятий, формирования здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни, профилактика, студенты, факторы риска, хронические неинфекционные заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/149135301

IDR: 149135301 | УДК: 616.1/.4-036.12-084:61-057.875

Текст научной статьи Оценка поведенческих факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у студентов медицинского вуза

лодежи. Возможность предупреждения хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) путем коррекции факторов риска, начиная с молодого возраста, является одним из важнейших направлений профилактической медицины [1, 2]. В России накоплен уникальный полуторавековой опыт предупредительной медицины, базирующийся на фундаментальных ис- следованиях великих отечественных ученых, врачей и организаторов здравоохранения: И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. И. Пирогова, Н. А. Семашко и других. К настоящему времени в стране разработаны технологии первичной профилактики, методы диагностики и коррекции работоспособности, методология поддержания качества жизни и здоровья, а также технологии восстановительной медицины. Однако эффективность реализованных на сегодняшний день профилактических программ недостаточна, что обусловлено отчасти организационными и профессиональными факторами [3].

В современных сложных социально-экономических условиях проблема здоровья молодого поколения становится еще более актуальной. Не случайно студентов выделяют в особую социально-демографическую группу [4].

Студенты — это молодые люди (как правило, в возрасте от 16 до 27 лет), находящиеся в периоде формирования физиологической зрелости и имеющие своеобразную шкалу ценностей и жизненных приоритетов. Поступив в высшее учебное заведение, они вынуждены адаптироваться к новым условиям, связанными с социальными, учебными, информационными и эмоциональными перегрузками. Адаптация сопровождается высоким напряжением компенсаторно-приспособительных систем, которые в дальнейшем приводят к снижению сопротивляемости организма и частой заболеваемости. Кроме того, учеба в вузе характеризуется изменениями социальных условий, сопряжена со сложностями в организации быта, питания и отдыха, снижением доли физической нагрузки в режиме дня.

Студенты-медики составляют особую категорию риска. Во время обучения в вузе к ним предъявляются повышенные требования по сравнению со студентами других учебных заведений, что связано с более длительным периодом обучения и большим объемом учебной нагрузки.

В силу перечисленных особенностей студенческая молодежь подвергается отрицательному воздействию биологических (физиологически и генетически обусловленных), экологических и социальных факторов. Именно поэтому за время обучения в вузе у студентов ухудшаются показатели здоровья, отмечается высокая скорость роста заболеваемости и распространения факторов риска ХНИЗ [5].

В настоящее время абсолютно здоровыми являются 28,0% молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; 62,0% признают наличие острых заболеваний; 11,0% (4,2 млн человек) состоят на диспансерном учете с хроническими заболеваниями [6]. За период с 2005 по 2016 г. заболеваемость с впервые установленным диагнозом возросла у подростков 15-20 лет на 23,2%, а темпы заболеваемости подростков оказались в 4,1 раза выше, чем у населения в целом [7].

Учитывая, что вклад здорового образа жизни в конечные показатели здоровья населения составляет около 55,0%, в то время как другие факторы: наследственность и состояние развития медицины, вместе взятые, определяют здоровье лишь на 20,0%, современная стратегия борьбы за здоровье в молодом возрасте направлена на ведение здорового образа жизни, выявление и коррекцию факторов риска. Необходимость формирования у молодежи здорового образа жизни обусловлена тем, что жизненная позиция молодых людей только вырабатывается, а все возрастающая самостоятельность делает обострен- ным их восприятие окружающего мира, превращая студентов в пытливых исследователей, формирующих свое жизненное кредо. То, что заложено в молодые годы, становится фундаментом на всю последующую жизнь [4, 8, 9].

Цель: оценка факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у студентов медицинского вуза для совершенствования мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Материал и методы. Объект исследования: 80 студентов 1-го и 80 студентов 6-го курсов медицинского вуза, из них 40 юношей (25,0%) и 120 девушек (75,0%). Применен метод анкетирования. Вопросы анкеты составлены в доступной форме, не вызывали затруднений у анкетируемых, включали информацию, отражающую сведения о поле, возрасте, фактах курения и употребления алкоголя, физической активности, рациональном питании. Анкета заполнялась обследуемыми на добровольной основе. Со многими респондентами проводилась личная беседа для подтверждения объективности данных, заполненных в анкете. Разработанная анкета позволила наиболее полно оценить факторы риска ХНИЗ у студенческой молодежи.

Обработка данных включала расчет абсолютных и относительных показателей (%).

Результаты. Обследованная группа студентов характеризовалась высокой распространенностью факторов риска развития ХНИЗ. Только у 16,6% юношей и 9,3% девушек не обнаружены факторы риска ХНИЗ. Сочетание различных факторов выявлено у 31,8% обследованных.

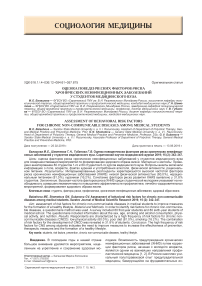

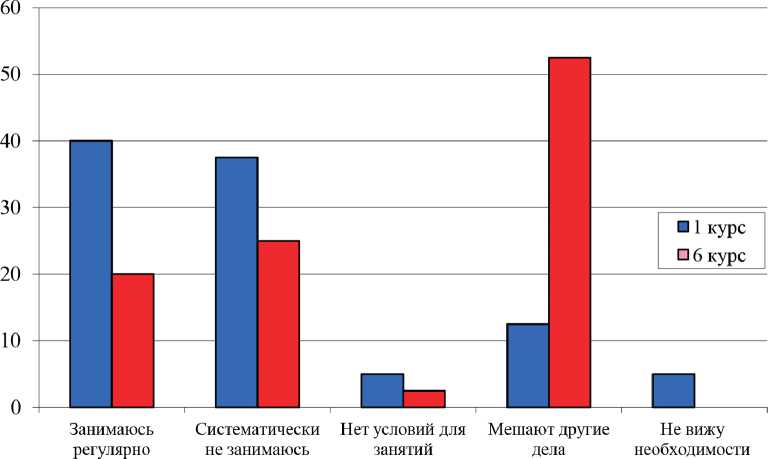

Самым распространенным фактором риска развития ХНИЗ в обследованной популяции явилась низкая физическая активность (70,0%). Физической культуре и спорту принадлежит важная роль в сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни. С этим утверждением полностью согласны 90,0-95,0% опрошенных студентов. Однако физической культурой занимаются регулярно 40,0% учащихся 1-го курса и 20,0% 6-го. Изучив отношение студентов к занятиям физической культурой, установили, что с систематически не занимаются 37,5% первокурсников и 25,0% старшекурсников (рис. 1). Анализ посещаемости студентами занятий по физической культуре выявил, что 55,0% первокурсников и 20,0% студентов 6-го курса посещают занятия без пропусков (рис. 2). Причины непосещаемости занятий следующие: у студентов 1-го курса освобождение по состоянию здоровья (10,0%) и конфликт с преподавателем (2,5%); у студентов 6-го курса освобождение по состоянию здоровья (25,0%, а также работа и другие дела (17,5%).

В результате анкетирования установлено, что студенты 6-го курса имеют больше пропусков на занятиях по физической культуре по сравнению с первокурсниками.

Оценка студентами качества занятий физической культурой в вузе показала, что первокурсники хотели бы добавить в эти занятия: больше часов (37,5%), больше спортивного инвентаря (5,0%), больше мест для проведения занятий (25,0%). Полученные данные свидетельствуют о заинтересованности студентов младших курсов в занятиях физкультурой.

Дополнительными занятиями физической культурой занимаются 35,0% (28 человек) студентов 1-го курса и 12,5% (10 человек) 6-го. Студенты младших курсов посещают спортивные секции и ведут более активный образ жизни, старшекурсники имеют много

Рис. 1. Распределение студентов по отношению к физической культуре и спорту, %

Рис. 2. Распределение студентов по посещаемости занятий физической культурой, %

пропусков по занятиям физической культурой, реже занимаются спортом, уделяя больше внимания дополнительной работе и семье.

В ходе исследования установлено снижение физической активности студентов от младшего к старшему курсу. С целью изучения причин сложившейся ситуации были изучены наиболее важные мотивы студентов для занятий физической культурой. Так, 47,5% первокурсников и 65,0% студентов старших курсов считают, что сильной мотивацией к занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. Студенты младших курсов менее информированы о том, что физические упражнения благотворно воздействуют на организм и здоровье человека. Стремятся улучшить свои достижения в спорте и повысить уровень физической подготовки 17,5% первокурсников и 7,5% старшекурсников. Эстетические мотивы для занятий физической культурой присутствуют у 12,5% студентов 1-го курса и у 17,5% 6-го. Студенты хотят быть красивыми и производить впечатление на окружающих.

Вторым по распространенности фактором риска развития ХНИЗ у студентов является нерациональное питание. В молодом возрасте правильное, рациональное питание обеспечивает нормальные процессы роста, развития организма и сохранения здоровья. Судя по результатам исследования, 81,0% студентов младших и старших курсов питаются нерегулярно. По мнению респондентов, нерациональное питание связано в 62,0% случаев с дефицитом времени и в 38,0% с отсутствием мест и условий на кафедрах для приема пищи. У 13,0% анкетируемых отмечено нарушение структуры питания, нарушение распределения энергетической ценности рациона по приемам пищи. Показательно, что лишь третья часть студентов регулярно завтракают. Основной прием пищи (от 52,0 до 78,0% калорийности суточного рациона) в 62,2% случаев приходится на ужин; 5,1 % респондентов не завтракают. Горячее питание, за исключением чая, кофе и других горячих напитков, отсутствует у большинства опрошенных (86,0%).

Мясные продукты студенты употребляют каждый день (51,0%) или хотя бы 2-3 раза в неделю (37,0%).

Анализ пищевого рациона студентов выявил низкое потребление рыбы, фруктов и молочных продуктов. В частности, 1–2 и более раз в неделю рыбу едят только 10,0% опрошенных, 74,0% употребляют ее стабильно 1-2 раза в месяц, а 16,0% совсем не включают рыбные продукты в рацион.

Все обследованные студенты знают о пользе овощей и фруктов. Тем не менее только у 35,0% студентов в рационе каждый день имеются свежие фрукты и у 27,5% свежие овощи. Большинство анкетируемых употребляют свежие фрукты и овощи реже 2–3 раз в неделю. Молочные продукты, представленные молоком и кефиром, респонденты стараются использовать ежедневно в 35,0%, йогурт и снежок присутствует в рационе студентов значительно реже.

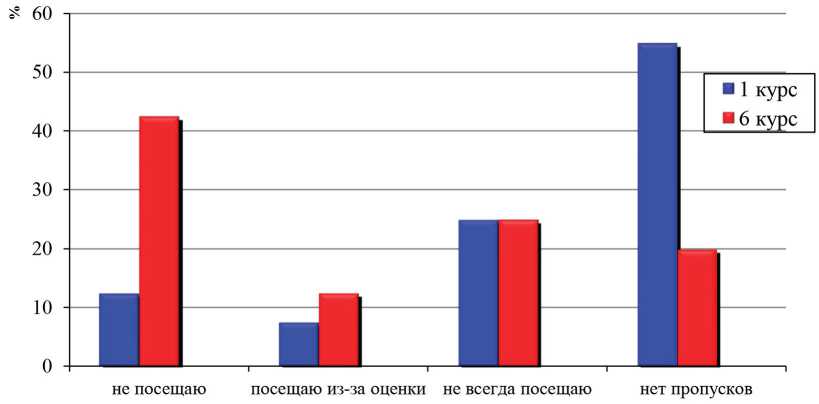

Рис. 3. Распределение студентов по времени, проведенному за гаджетами, %

Половина студентов считают безвредными употребление большого количества сливочного масла, специй и продуктов быстрого приготовления. Самым простым и удобным перекусом является фаст-фуд, которым злоупотребляют 71,0% опрошенных.

У 47,0% респондентов за время обучения в вузе появились жалобы со стороны органов пищеварения; 54,0% студентов не считают важным подсчет калорий и не учитывают калораж съеденных блюд.

При проведении сравнительного анализа распространенности курения в популяциях студентов 1-го и 6-го курсов выявлено, что активно курят 16,3% студентов. Распространенность табакокурения среди студентов-медиков младших и старших курсов составляет 17человек (21,2%) и 9 человек (11,3%) соответственно. При этом юноши курили чаще, чем девушки (30,0 против 5,0%). Пассивному курению подвергались 8 студентов (10,0%) младших курсов и 18 студентов (22,5%) старших курсов.

Следует обратить внимание на тот факт, что 5 (19,2%) курильщиков при ответе на вопрос «Есть ли у Вас такая вредная привычка, как табакокурение?» дали отрицательный ответ. Подавляющее большинство (80,8%) курильщиков соглашаются, что имеют вредную привычку «табакокурение». Основным мотивом курения, по мнению респондентов, является снятие напряжения (61,5%). Каждый третий курильщик (30,7%) курит «за компанию». Следует отметить, что некурящие студенты более склонны считать, что им необходимы знания о здоровом образе жизни и вреде табачных изделий. Так, среди курильщиков 53,8% согласились с этим утверждением, а среди некурящих студентов 68,7%.

Необходимо отметить, что злоупотребление табаком среди студентов старших курсов встречается реже. Старшекурсники чаще бросают курить и борются с вредной привычкой. Они глубже информированы о вредном воздействии никотина на организм, методах медикаментозной и психологической помощи курящим пациентам.

По результатам опроса установлено, что 46,2% молодых людей употребляют алкоголь, из них 26,2% студентов предпочитают пиво, 4,4% пьют вино, остальные 15,6% употребляют прочие напитки (коктейли, джины и т. д.).

Усталость и стресс относятся к факторам, влияющим на состояние здоровья и успеваемость студентов. Часто испытывают стресс и устают от занятий в вузе 32,5% первокурсников и 17,5% старшекурсников. Существенные различия в показателях у ре- спондентов разных курсов свидетельствуют о трудностях в адаптации к учебному процессу и нагрузке в вузе у первокурсников.

Режим дня является одной из важных составляющих здоровья человека, способом регулирования физиологических процессов, которые отражаются на здоровье. Главный компонент режима дня — сон. Нарушают режим отдыха и учебы 82,0% студентов, в частности 65,0% опрошенных спят менее семи часов в день. За гаджетами (телефон, планшет, компьютер, приставка и т. д.) респонденты в основном проводят довольно значительную часть времени: до двух часов в день тратят на них только 24,0% студентов, 2-4 часа отдают гаджетам 62,0% студентов, все свободное время уделяют им 14,0% респондентов (рис. 3).

По мнению 48% респондентов, мобильные телефоны отрицательно влияют на здоровье человека, но, несмотря на это, студенты не готовы расстаться с электронными устройствами. Так, 28,0% опрошенных считают гаджеты атрибутом современного мира, а 4,0% уверены, что электронные устройства положительно влияют на человека и окружающую среду.

В результате проведенного исследования установлено, что информация о здоровом образе жизни и способе улучшения собственного здоровья интересует менее половины студентов — 65 человек (40,6%). Молодые люди, не считающие себя здоровыми, не занимаются профилактикой, не пытаются изменить свой образ жизни для поддержания здоровья.

Студенты отличаются низкой медицинской активностью: только 6,0% регулярно посещают врача в профилактических целях, 7,0% делают профилактические прививки, закаливающие процедуры; утренняя зарядка, физиопроцедуры и массаж также не пользуются у них популярностью. При этом 82,2% студентов обращаются в поликлинику только за справками, 74,1% не понимают необходимости диспансерного наблюдения.

Подавляющее большинство всех опрошенных (58,1 %) отметили, что информацию о здоровом образе жизни они получают преимущественно из средств массовой информации; для 41,9% респондентов источником информации являются учебные программы.

Обсуждение. По результатам проведенного исследования установлена высокая частота модифицируемых факторов риска ХНИЗ у студентов медицинского вуза. Полученные данные указывают на незащищенность этой возрастной группы от развития ХНИЗ и являются основанием для разработки и совершенствования мер повышения эффективности профилактики, лечебно-оздоровительных мероприятий, формирования здорового образа жизни.

Представляется целесообразным сделать здоровый образ и спортивный стиль жизни нормой для студенческой молодежи. Большое значение приобретает повышение образовательного уровня студентов и информированности о факторах риска ХНИЗ путем пропаганды здорового образа жизни на лекциях «через предмет», во время медицинских осмотров. Важным звеном является внедрение в воспитательнообразовательный процесс в вузе программ занятий, способных повлиять на мотивационное отношение студентов и заинтересуют их в систематических занятиях физической культурой, спортом.

Особую важность в образовательном учреждении приобретает необходимость обеспечения студентам равных возможностей для занятий физической культурой и спортом, бесплатного предоставления тренажеров для самостоятельных занятий в удобное для них время. В связи с этим представляется позитивным опыт ряда вузов (Саратовского государственного медицинского университета, Саратовского государственного технического университета, Ульяновского государственного университета и Ульяновского государственного технического университета), в которых созданы все условия для внимательного отношения студентов к своему здоровья: физкультурно-спортивная база, профилактории, здравпункты, спортивно-оздоровительные лагеря.

Оптимальными мерами по укреплению здоровья студентов необходимо считать: совершенствование нормативно-правовой базы по организации первичной медико-санитарной помощи студентам; возрождение и развитие студенческих поликлиник, здравпунктов — основных звеньев, осуществляющих медицинское обслуживание студенческой молодежи; подбор квалифицированных, профессионально подготовленных медицинских кадров, занимающихся профилактической работой.

Обращение студентов в муниципальные и городские поликлиники по месту жи-тельства не является оправданным, так как специалисты данных лечебных учреждений не обладают специальными знаниями и опытом оказания медицинской помощи студентам и не готовы сталкиваться с особенными проблемами данной возрастной группы [3].

Требует пристального внимания работа студенческих поликлиник, направленная на оказание квалифицированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, ежегодные профилактические медицинские осмотры, динамическое наблюдение за состоянием здоровья студентов. Акцент в работе специалистов поликлиники должен быть смещен на проведение профилактических мероприятий и снижение заболеваемости.

В число важнейших мероприятий по формированию здорового образа жизни входит борьба с вредными привычками [7]. Открытие кабинетов по борьбе с курением в студенческих поликлиниках, поощрение студентов за отказ от вредных привычек путем награждения грамотами, дипломами, путевками в спортивно-оздоровительный лагерь, выдача «паспортов здоровья» будут способствовать активной борьбе с факторами риска, повысят мотивацию бережного отношения каждого студента к своему здоровью. Важным вкладом в формирование здорового образа жизни является широкое издание информационнообразовательных печатных материалов (буклетов, брошюр, памяток), проведение образовательных кампаний по актуальным вопросам охраны и укрепления здоровья, профилактики ХНИЗ. Необходимо проведение координационных и методических конференций, совещаний, «круглых столов», тренингов по проблемам коррекции выявленных факторов риска ХНИЗ среди студенческой молодежи.

Заключение. Таким образом, установлена высокая частота факторов риска ХНИЗ у студентов медицинского вуза. Предложенный комплекс организационно-профилактических мероприятий следует рассматривать как важнейший фактор профилактики ХНИЗ, формирования, укрепления и сохранения здоровья студентов. Активное привлечение студенческой молодежи к соблюдению основ здорового образа жизни и применение указанного комплекса профилактических мероприятий позволят снизить распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди студентов и укрепить их здоровье.

Список литературы Оценка поведенческих факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у студентов медицинского вуза

- Зиатдинов А. И. Медико-социальные аспекты профилактики заболеваний среди часто болеющих студентов медицинского университета: дис. канд. мед. наук. Казань, 2015; 157 с.

- Гавришова Е. В. Физкультурно- оздоровительные технологии. М., 2011; 306 с.

- Михайлова Ю. В., Орлова Г. Г., Арефьева И. С., Соболева Н. П. Организация профилактической работы среди студенческой молодежи. М., 2009; 224 с.

- Балашова М. Е., Шеметова Г. Н., Шишкина М. С. Интегрированный подход к формированию здорового образа жизни и вопросы профилактического консультирования на амбулаторно-поликлиническом этапе. В сб.: Материалы III Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции "Интегративные исследования в медицине". Саратов, 2014; 178-80

- Казанцева М. Е. Неспецифические заболевания легких: распространенность среди подростков с разными факторами риска и организация помощи на догоспитальном этапе: дис. канд. мед. наук. Саратов, 2004; 148 c.

- The main provisions of the strategy of public health of the Russian Federation for the period 2013-2020. URL: http://polit.ru / media / fles / 2013 / 12 / 25 / 81c8aa58d07e0615f49bd 9778e4d0a34. pdf (8 January 2019)

- Журавлева И. В., Лакомова Н. В. Здоровье молодежи как объект социальной политики. Социальные аспекты здоровья населения 2018; 62 (4): 1-8

- Миннибаев Т. Ш., Рапопорт И. К., Чубаровский В. В. Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья студентов по результатам медицинских осмотров. Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья 2015; 2: 40-57

- Шеметова Г. Н., Красникова Н. В., Губанова Г. В. и др. Приоритеты профилактической работы при сердечно-сосудистой патологии среди лиц трудоспособного возраста. Саратов, 2011; 216 с.