Оценка правожелудочково-артериального сопряжения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и лёгочной гипертензией

Автор: Кондрашова К.В., Рыбакова М.К.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Медицинская визуализация

Статья в выпуске: 2 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Нарушение функции правого желудочка играет важную роль в течении хронической сердечной недостаточности и её исходов. Систолическая функция правого желудочка тесно связана с постнагрузкой, поэтому очень важно оценивать правожелудочково-артериальное сопряжение. Цель исследования: определить значения показателей правожелудочково-артериального сопряжения при трансторакальной эхокардиографии в норме и у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и лёгочной гипертензией. Объект и методы. В исследование включен 41 пациент с хронической сердечной недостаточностью вследствие ишемической болезни сердца или дилятационной кардиомиопатии с признаками лёгочной гипертензии по данным трансторакальной эхокардиографии. Средний возраст составил 69,2 ± 10,1 года; из них 12 (29%) женщин и 29 (71%) мужчин. У 27 (65,9%) пациентов с хронической сердечной недостаточностью фракция выброса левого желудочка была в пределах нормы. Также в исследование включено 37 здоровых лиц, средний возраст которых составил 59 ± 12 лет. При эхокардиографическом исследовании оценивались показатели правожелудочково-артериального сопряжения, такие как отношение амплитуды движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана (tricuspid annular plane systolic excursion – TAPSE), скорости движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана в режиме тканевой импульсноволновой допплерографии (скорость пика s’), фракционного изменения площади (ФИП) правого желудочка, глобальной продольной систолической деформации (ГПСД) правого желудочка и продольной систолической деформации свободной стенки правого желудочка к систолическому давлению в лёгочной артерии (СДЛА). Результаты. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью и лёгочной гипертензией все показатели правожелудочково-артериального сопряжения достоверно отличались от контрольной группы (P < 0,0001), вне зависимости от величины фракции выброса левого желудочка. При этом показатели правожелудочково-артериального сопряжения (ФИП/СДЛА, s ФК ТК/СДЛА, ГПСД ПЖ/СДЛА, ПСД СС ПЖ/СДЛА) продемонстрировали высокую чувствительность и специфичность в отношении выявления нарушения связи между правым желудочком и лёгочной артерией. Наибольшую информативность среди показателей правожелудочково-артериального сопряжения продемонстрировали ГПСД ПЖ/СДЛА и ПСД СС ПЖ/СДЛА. В контрольной группе отмечено снижение показателей правожелудочково-артериального сопряжения у лиц более старшего возраста. Выводы. Включение параметров правожелудочково-артериального сопряжения в исследование функции правого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и лёгочной гипертензией повышает выявляемость разобщения между правым желудочком и лёгочной артерией.

Функциональная МРТ, коннектом, детский церебральный паралич, нейрореабилитация, коррекционные костюмы, нейропластичность, сети покоя головного мозга, функциональная коннективность

Короткий адрес: https://sciup.org/143184267

IDR: 143184267 | УДК: 616.831-009.11-053.2-073.756.8:615.825 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.2.MIM.2

Текст научной статьи Оценка правожелудочково-артериального сопряжения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и лёгочной гипертензией

Лёгочное сосудистое русло в норме представляет собой систему с низким давлением, низким сопротивлением и высокой податливостью, способную приспосабливаться к значительному увеличению кровотока при минимальном повышении среднего давления в лёгочной артерии. При этом правый желудочек (ПЖ) непосредственно связан с этим руслом, обеспечивая транспортировку крови к лёгочным артериям [1].

Правожелудочковая недостаточность возникает из-за нарушения сократимости ПЖ, перегрузки объёмом или перегрузки давлением. Хроническая правожелудочковая недостаточность чаще всего является следствием хронической перегрузки давлением, что может быть вызвано, например, лёгочной артериальной гипертензией или вторичной лёгочной гипертензией (ЛГ) при патологии левых камер [2, 3]. Было убедительно показано, что систолическая функция ПЖ тесно связана с постнагрузкой, и поэтому очень важно оценивать правожелу-дочково-артериальное сопряжение (ПЖАС) [4, 5]. При нормальном сопряжении между ПЖ и лёгочной артерией (ЛА) сократимость ПЖ и величина постнагрузки, определяемая величиной лёгочного сосудистого сопротивления, согласованы друг с другом. При хронической сердечной недостаточности (ХСН) повышение давления в ЛА приводит к компенсаторному увеличению сократительной способности, а также к гипертрофии стенки ПЖ, что позволяет сохранить нормальное взаимодействие между ПЖ и ЛА. Прогрессирование процесса приводит к разобщению кардиопульмональной системы и развитию правожелудочковой недостаточности с возможной дилатацией его полости.

«Золотым стандартом» оценки функции ПЖ, а также показателей гемодинамики в системе ЛА является катетеризация правых камер, однако данная методика является инвазивной, трудоёмкой и не используется в рутинной практике [6]. В клинической практике трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) является основным методом оценки функции ПЖ. Для оценки связи ПЖ и ЛА используется отношение показателей систолической функции ПЖ (например, TAPSE - tricuspid annular plane systolic excursion, фракционное изменение площади ПЖ (ФИП ПЖ), глобальная продольная систолическая деформация (ГПСД) ПЖ и продольная систолическая деформация свободной стенки (ПСД СС) ПЖ), скорость движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана в тканевом допплере - пик s, к величине систолического давления в лёгочной артерии (СДЛА) [7, 8]. СДЛА традиционно оценивают с помощью непрерывноволновой допплерографии потока трикуспидальной регургитации по модифицированному уравнению Бернулли. Вторичная трикуспидальная регургитация связана с повышенной смертностью, так как может ускорить разрыв связи между ПЖ и ЛА [9]. Более изученным показателем ПЖАС является

TAPSE/СДЛА. Для определения нормальных значений этого показателя Ferrara F., Rudski L.G. и соавт. обследовали 1168 здоровых лиц. В результате было выявлено, что показатель TAPSE не зависел от возраста, но был выше у мужчин, а величина TAPSE/СДЛА снижалась с возрастом за счёт повышения СДЛА (от 19,8 ± 5,3 мм рт. ст. в группе 16-29 лет до 23,0 ± 6,3 мм рт. ст. в группе 60-92 года) [10]. В большом исследовании Fortuni F, Butcher SC и др. проанализированы параметры ПЖАС у 1149 пациентов со вторичной трикуспидальной регургитацией с медианой наблюдения 51 месяц. С помощью многофакторного анализа авторы пришли к выводу, что значение TAPSE/СДЛА < 0,31 был единственным эхокардиографическим параметром, который сохранил независимую связь со смертностью от всех причин (отношение рисков 1,46; 95% доверительный интервал (ДИ) от 1,19 до 1,79; P < 0,001) [9]. Деформационные методики являются относительно новыми в оценке функции ПЖ, тем не менее растёт количество исследований, в которых показатели продольной деформации ПЖ также используются при оценке ПЖАС [11].

Цель исследования: определить значения показателей ПЖАС при трансторакальной ЭхоКГ в норме; определить диагностическую значимость параметров ПЖАС у пациентов с ХСН и ЛГ.

Объект и методы

В исследование включено 78 человек. Из них 41 человек с ХСН вследствие ишемической болезни сердца (ИБС) (n = 39) и дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) (n = 2) с признаками ЛГ по данным трансторакальной ЭхоКГ, поступивших в стационар с жалобами на одышку, отёки нижних конечностей, снижение толерантности к физической нагрузке. Критериями включения пациента в исследование были: возраст старше 18 лет, наличие ЛГ по данным трансторакальной ЭхоКГ, наличие ХСН III-IV ФК (по Нью-Йоркской ассоциации сердца - NYHA), развившейся в результате ИБС и ДКМП, информированное согласие на участие в исследовании. Средний возраст пациентов данной группы составил 69,2 ± 10,1 года, из них было 12 (29%) женщин и 29 (71%) мужчин. 95,1% пациентов данной группы имели сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия (25 человек, 61%), сахарный диабет (14 человек, 34,1%). У 20 (48,8%) пациентов имелись нарушения ритма в виде постоянной формы фибрилля-ции/трепетания предсердий, у 8 (19,5%) человек был ранее имплантирован электрокардиостимулятор. Критериями исключения из исследования являлись: острый инфаркт миокарда; поражение трикуспидального клапана вследствие инфекционного эндокардита; протезирование трикуспидального клапана в анамнезе; сочетание ХСН и ТЭЛА; неудовлетворительное качество изображения, затрудняющее проведение и трактовку результатов ЭхоКГ, ЧСС (ЧЖС) более 90 уд. в мин.

37 человек составили группу контроля, в которую вошли лица старше 18 лет, не имеющие жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы, с нормальными данными электрокардиографии покоя, артериального давления покоя и показателей ЭхоКГ. Средний возраст лиц группы контроля составил 59 ± 12 лет.

Трансторакальную ЭхоКГ проводили на аппарате Vivid E95 (GE HealthCare, США) с синхронизацией ЭКГ. В качестве показателей систолической функции ПЖ для оценки ПЖАС использовали следующие показатели: TAPSE), пик s, ФИП ПЖ, ГПСД ПЖ и ПСД СС ПЖ. Показатели ГПСД ПЖ и ПСД СС ПЖ рассчитывались с использованием программного пакета EchoPak (GE HealthCare, США) на сохраненных цифровых кинопетлях, записанных из апикального четырёхкамерного доступа с ориентацией на ПЖ на протяжении трёх сердечных циклов. Величину СДЛА оценивали по модифицированному уравнению Бернулли: СДЛА = 4V2 + RA pressure (где V -пиковая скорость трикуспидальной регургитации, RA pressure - давление в правом предсердии). Давление в правом предсердии рассчитывали путём измерения диаметра нижней полой вены и его изменения в зависимости от фаз дыхания [12, 13]. Критерием наличия ЛГ считали величину СДЛА более 35 мм рт. ст. [13]. Оценка ПЖАС проводилась путём соотношения параметров систолической функции ПЖ (TAPSE, ФИП ПЖ, пика s, ГПСД ПЖ и ПСД СС ПЖ) к величине СДЛА.

Согласно клиническим рекомендациям «Хроническая сердечная недостаточность» от 2024 г., пациенты с ХСН и ЛГ были разделены на две группы в зависимости от значений ФВ ЛЖ: 27 (65,9%) пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ (≤ 50%) и 14 (34,1%) пациентов со сниженной ФВ ЛЖ ( < 50%) [14]. Критерием нарушения связи между ПЖ и ЛА в нашем исследовании мы считали снижение TAPSE/СДЛА < 0,4 [13].

Статистическую обработку проводили с использованием пакета программ MedCalc (версия 22.005-64bit) (MedCalc Software Ltd., Бельгия). После проверки количественных данных на нормальность распределения было принято решение представлять все количественные параметры в виде среднего значения и стандартного отклонения (M ± SD) для величин с нормальным распределением и в виде медианы, 25-75-го процентилей (интерквартильный размах) для величин с распределением, отличным от нормального. Достоверность различий между группами оценивали с помощью непараметрического критерия Манна - Уитни. Различия считали достоверными при P < 0,05. Также для оценки диа- гностической значимости показателей ПЖАС использовали ROC-анализ с представлением пороговых значений, чувствительности и специфичности предлагаемых тестов, а также площади под кривой (area under the curve - AUC) с 95%-м доверительном интервале (ДИ).

Результаты

В таблице 1 представлены показатели систолической функции ПЖ, СДЛА и ПЖАС в норме в разных возрастных группах.

Как видно из представленных данных, в нашем исследовании показатели TAPSE и ГПСД ПЖ не зависели от возраста. Однако у лиц старше 50 лет отмечено достоверное снижение таких показателей систолической функции ПЖ, как ФИП ПЖ, пика s, ПСД СС ПЖ, а также повышение СДЛА. Кроме того, отмечается снижение всех показателей ПЖАС у лиц старше 60 лет.

Более выраженное снижение показателей систолической функции ПЖ отмечалось при сниженной ФВ ЛЖ, однако достоверного отличия СДЛА не выявлено. Кроме того, в обеих группах показатели функции ПЖ и СДЛА отличались от таковых в контрольной группе (0,0001 < P < 0,0028).

Значения показателей ПЖАС в контрольной группе и у пациентов с ХСН и ЛГ представлены в таблице 3.

Таблица 1. Показатели систолической функции ПЖ, СДЛА и ПЖАС в контрольной группе Table 1. Indicators of RV systolic function, PASP and RVAS in the control group

|

Показатель |

Возраст, лет |

P |

||

|

40-49 (1) n = 11 |

50-59 (2) n = 9 |

60-76 (3) n = 17 |

||

|

TAPSE, мм |

25 (22,5;25,0) |

22,9 ± 2,2 |

23,7 ± 2,8 |

1-2 0,2465 2-3 0,3420 1-3 0,8488 |

|

ФИП ПЖ, % |

51,6 ± 6,9 |

48,8 ± 7,6 |

45,9 ± 5,5 |

1-2 0,6752 2-3 0,3311 1-3 0,0209 |

|

Пик s, см/с |

15,09 ± 3,30 |

13,11 ± 1,62 |

14,94 ± 2,25 |

1-2 < 0,0977 2-3 < 0,0111 1-3 < 0,6153 |

|

ГПСД ПЖ, % |

23,8 ± 3,0 |

20,5 (19,9; 23,3) |

22,5 ± 1,9 |

1-2 0,0670 2-3 0,0705 1-3 0,2684 |

|

ПСД СС ПЖ, % |

25,9 ± 4,2 |

22,9 (21,2; 25,1) |

26,1 ± 3,2 |

1-2 0,2870 2-3 0,0491 1-3 0,5407 |

|

СДЛА, мм рт. ст. |

17,5 ± 4,8 |

23,1 ± 5,7 |

24,7 ± 3,8 |

1-2 0,0675 2-3 0,4016 1-3 0,0007 |

|

TAPSE/СДЛА, мм/мм рт. ст. |

1,47 ± 0,46 |

1,05 ± 0,31 |

0,98 ± 0,16 |

1-2 0,0481 2-3 0,7667 1-3 0,0022 |

|

ФИП/СДЛА, %/мм рт. ст. |

3,13 ± 0,96 |

2,23 ± 0,67 |

1,89 ± 0,30 |

1-2 0,0275 2-3 0,3057 1-3 0,0001 |

|

Пик s/СДЛА, см/с/мм рт. ст. |

0,96 ± 0,38 |

0,61 ± 0,20 |

0,61 ± 0,14 |

1-2 0,0227 2-3 0,8888 1-3 0,0060 |

|

ГПСД ПЖ/СДЛА, %/мм рт. ст. |

1,46 ± 0,48 |

1,00 ± 0,35 |

0,94 ± 0,16 |

1-2 0,0250 2-3 0,8082 |

|

1-3 0,0010 |

||||

|

ПСД СС ПЖ/СДЛА, %/мм рт. ст. |

1,60 ± 0,58 |

1,13 ± 0,14 |

1,10 ± 0,21 |

1-2 0,0439 2-3 0,5004 1-3 0,0084 |

Примечание: TAPSE - амплитуда движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана; пик s - максимальная систолическая скорость движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана в режиме тканевого допплера; ГПСД ПЖ - глобальная продольная систолическая деформация ПЖ; ПСД СС ПЖ - пиковая систолическая деформация свободной стенки ПЖ; СДЛА - систолическое давление в легочной артерии.

Таблица 2. Показатели систолической функции ПЖ и СДЛА у пациентов с ХСН

Table 2. RV systolic function and SPPA parameters in patients with CHF

|

Группы/функция ПЖ |

Сохр.ФВ ЛЖ (n = 27) |

Сниж.ФВ ЛЖ (n = 14) |

P |

|

TAPSE, мм |

17,2 ± 4,2 |

12,9 ± 3,3 |

0,0013 |

|

Фракционное изменение площади ПЖ, % |

35,2 ± 10,2 |

25,8 ± 5,9 |

0,0012 |

|

Пик s, см/с |

12,3 ± 3,9 |

8,1 ± 2,6 |

0,0008 |

|

ГПСД ПЖ, % |

17,1 ± 4,8 |

10,5 ± 3,5 |

0,0001 |

|

ПСД СС ПЖ, % |

19,7 ± 6,1 |

12,5 ± 3,8 |

0,0003 |

|

СДЛА, мм рт. ст. |

53,4 ± 21,3 |

60,6 ± 20,2 |

0,1487 |

Примечание: TAPSE - амплитуда движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана; пик s - максимальная систолическая скорость движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана в режиме тканевого допплера; ГПСД ПЖ - глобальная продольная систолическая деформация ПЖ; ПСД СС ПЖ - пиковая систолическая деформация свободной стенки ПЖ; СДЛА - систолическое давление в легочной артерии.

Таблица 3. Показатели ПЖАС в исследуемых группах Table 3. Indicators of the PLAS in the study groups

|

Группа/показатель |

Контроль (n = 37) |

ХСН и ЛГ (N = 41) |

P |

|

TAPSE/СДЛА, мм/мм рт. ст. |

1,15 ± 1,37 |

0,33 ± 1,17 |

< 0,0001 |

|

ФИП/СДЛА, %/мм рт. ст. |

2,35 ± 0,83 |

0,67 ± 039 |

< 0,0001 |

|

Пик s/СДЛА, см/с/мм рт. ст. |

0,71 ± 0,29 |

0,23 ± 0,14 |

< 0,0001 |

|

ГПСД ПЖ/СДЛА, %/мм рт. ст. |

1,11 ± 0,40 |

0,31 ± 0,18 |

< 0,0001 |

|

ПСД СС ПЖ/СДЛА, %/мм рт. ст. |

1,25 ± 0,46 |

0,36 ± 0,22 |

< 0,0001 |

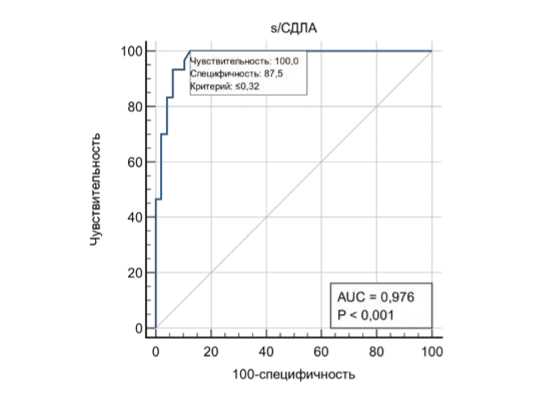

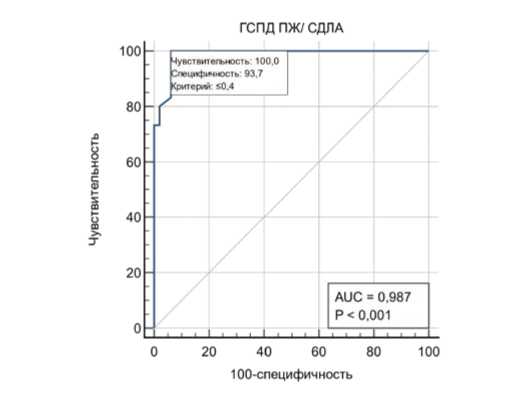

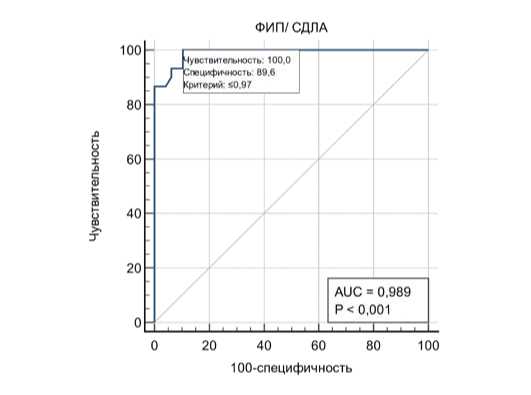

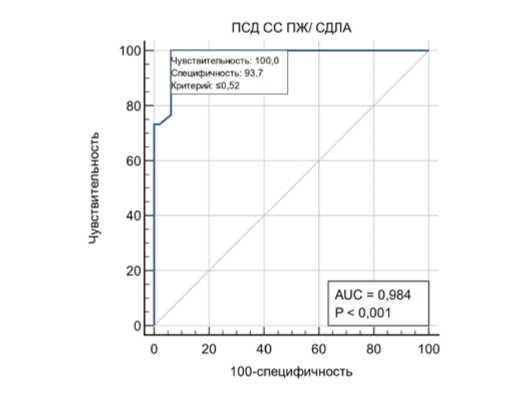

Результаты ROC-анализа для показателей ФИП/СДЛА, пик s/СДЛА, ГПСД ПЖ/СДЛА, ПСД СС ПЖ/СДЛА представлены на рисунках 1-4. Все параметры ПЖАС продемонстрировали высокую чув- ствительность в выявлении нарушения ПЖАС у пациентов с ХСН и ЛГ. Однако большей специфичностью обладали показатели ГПСД ПЖ/СДЛА и ПСД СС ПЖ/СДЛА.

Рисунок 1. Диагностическая значимость пик s/СДЛА у пациентов с ХСН и ЛГ

Figure 1. Diagnostic significance of peak s/SPLA in patients with CHF and PH

Рисунок 3. Диагностическая значимость ГПСД ПЖ/СДЛА у пациентов с ХСН и ЛГ

Figure 3. Diagnostic significance of RV GPPS/SPAP in patients with CHF and PH

Рисунок 2. Диагностическая значимость ФИП/СДЛА у пациентов с ХСН и ЛГ

Figure 2. Diagnostic significance of FIP/SPPA in patients with CHF and PH

Рисунок 4. Диагностическая значимость ПСД СС ПЖ/СДЛА у пациентов с ХСН и ЛГ

Figure 4. Diagnostic significance of RV SV/PASP in patients with CHF and PH

Обсуждение

Известно, что дисфункция правого желудочка является важным фактором, определяющим функциональную способность и прогноз у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, независимо от степени дисфункции левого желудочка. В нашем исследовании у пациентов с ХСН и ЛГ показатели систолической функции ПЖ, а также показатели ПЖАС были достоверно ниже по сравнению с группой контроля независимо от значений ФВ ЛЖ, что согласуется с данными предыдущих исследований [15].

«Золотым стандартом» оценки функции ПЖ является МРТ сердца, а «золотым стандартом» оценки связи ПЖ и ЛА - метод катетеризации правых камер [6]. В настоящее время существует несколько показателей ПЖАС, в том числе с применением технологии спекл-трекинг ЭхоКГ. В нашем исследовании для оценки ПЖАС использовались как традиционные показатели систолической функции ПЖ (TAPSE, ФИП ПЖ, пик s), так и параметры продольной деформации ПЖ. Показатель TAPSE/СДЛА хорошо изучен и широко используется [6, 15]. В исследовании Ferrara F., Rudski L.G. и соавт. отмечена зависимость TAPSE/СДЛА от возраста [10]. Аналогичные данные получены и нами в группе здоровых лиц. Так, достоверное снижение всех показателей ПЖАС отмечено у лиц старше 60 лет. По результатам различных исследований пороговое значение TAPSE/СДЛА колеблется от 0,3 до 0,55 [3, 4, 13]. Во многих исследованиях доказана корреляция этого отношения с данными МРТ и катетеризации правых камер. Например, Tello K, Wan J и соавт. сопоставляли результаты МРТ и ЭхоКГ, выполненных за день до катетеризации правых камер. В этом же исследовании пороговое значение TAPSE/СДЛА 0,31 мм/мм рт. ст. позволяло выявить разобщение ПЖ и ЛА (чувствительность 87,5%, специфичность 75,9%) [4].

Другие показатели ПЖАС, такие как пик s/СДЛА, ФИП/СДЛА, ГПСД ПЖ/СДЛА и ПСД СС ПЖ/СДЛА встречаются реже, и границы нормы чётко не определены [15]. В работе Jentzer JC, Anavekar NS и со-авт. отмечена связь отношения пика s/СДЛА с госпитальной смертностью [8]. В проведённом нами исследовании пороговое значение отношения пик s/СДЛА составило 0,32 см/с/мм рт. ст. В последние годы возросло количество работ по изучению продольной деформации правого желудочка. Эти показатели применяются как для оценки систолической функции ПЖ, так и для оценки ПЖАС. В исследовании Brener MI, Grayburn P и соавт. прогрессирующее разобщение между ПЖ и ЛА определялось как со- отношение ПСД СС ПЖ/СДЛА ≤ 0,5%/мм рт. ст. [17]. В нашем исследовании показатели ПЖАС с применением параметров продольной деформации (ГПСД ПЖ и ПСД СС ПЖ) оказались наиболее информативными (чувствительность 100%, специфичность 93,7%). Iacoviello M, Monitillo F и соавт. обследовали 315 амбулаторных пациентов с ХСН, чтобы выяснить, может ли связь между ПЖ и ЛА, полученная путём оценки продольной деформации ПЖ и СДЛА улучшить стратификацию риска. Достоверно связаны с риском смертности оказались значения ГПСД ПЖ/СДЛА < 0,43 и ПСД СС ПЖ/СДЛА < 0,44 [18]. Полученные нами данные продемонстрировали высокую диагностическую значимость параметров ПЖАС для выявления разобщения связи ПЖ-ЛА у пациентов с ХСН и ЛГ.

Несомненно, показатели связи ПЖ и ЛА в последнее время вызывают большой интерес благодаря неинвазивности и простоте получения. Однако каждый из оцениваемых параметров имеет свои ограничения. Например, TAPSE и скорость пика s могут зависеть от угла между лучом сканирования и направлением движения латеральной части фиброзного кольца трёхстворчатого клапана, а также от условий нагрузки на ПЖ, и оценивают лишь базальный отдел свободной стенки ПЖ [19, 20]. Параметры продольной деформации зависят от качества визуализации ПЖ и опыта оператора. Поэтому функция ПЖ и связь его с ЛА следует оценивать не на основе одного параметра, а используя нескольких методов, которые могут быть применены в зависимости от уровня дисфункции ПЖ. Ограничениями нашего исследования являлись невозможность проведения всем пациентам магнитно-резонансной томографии сердца и катетеризации правых камер сердца, а также небольшое количество пациентов.

Выводы

Выявлено достоверное снижение всех показателей ПЖАС у пациентов с ХСН и ЛГ (P < 0,0001) вне зависимости от величины ФВ ЛЖ.

Все показатели ПЖАС (ФИП/СДЛА, s ФК ТК/СДЛА, ГПСД ПЖ/СДЛА, ПСД СС ПЖ/СДЛА) продемонстрировали высокую чувствительность в выявлении нарушения связи между ПЖ и системой ЛА.

Наиболее информативными тестами для выявления нарушения ПЖАС оказались отношения ГПСД ПЖ/СДЛА и ПСД СС ПЖ/СДЛА.

В контрольной группе выявлено достоверное различие показателей ПЖАС в разных возрастных подгруппах.