Оценка применимости фрактального подхода для описания процессов распространения радионуклидов в почвенном покрове на основании данных радиационно-экологического мониторинга в зоне наблюдения АО «ГНЦ НИИАР»

Автор: Шарапова Т.В., Тузов А.А., Теплова Т.Е.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлен методический подход к выявлению особенностей процессов распространения радионуклидов в почве, основанный на определении фрактальных пространственных закономерностей, возникающих в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Научно-исследовательского и экспериментального центра атомной отрасли АО «ГНЦ НИИАР». Проанализирован массив экспериментальных данных радиационно-экологического мониторинга поверхностных активностей 137Cs и 90Sr. Выбор данных радионуклидов обусловлен длительным периодом полураспада и их способностью легко включаться в биологический круговорот в цепи питания, что может являться причиной внутреннего и внешнего облучения населения. Выявлено наличие процессов аномальной диффузии, свидетельствующих о неклассическом распределении частиц в пространстве. Полученные результаты могут использоваться для корректировки программы радиоэкологического мониторинга с целью повышения качества организации и ведения радиоэкологического контроля и мониторинга окружающей среды.

137cs, 90sr, почва, радиоэкологический мониторинг, фрактальные структуры, фрактальная размерность, дробное интегро-дифференцирование, санитарно- защитная зона, зона наблюдения, ао

Короткий адрес: https://sciup.org/170179225

IDR: 170179225 | УДК: 502:621.039:631.438 | DOI: 10.21870/0131-3878-2021-30-3-46-55

Текст научной статьи Оценка применимости фрактального подхода для описания процессов распространения радионуклидов в почвенном покрове на основании данных радиационно-экологического мониторинга в зоне наблюдения АО «ГНЦ НИИАР»

Необходимость ведения радиоэкологического мониторинга на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» была определена как государственной политикой в области охраны окружающей среды, так и экологической политикой самой Госкорпорации «Росатом», направленной на снижение и ликвидацию негативного воздействия объектов атомной отрасли на природную среду, в том числе и на недра [1].

В основу системы управления радиоэкологическим состоянием в зоне влияния АО «ГНЦ НИИАР» положен принцип установления и соблюдения санитарно-гигиенических нормативов качества окружающей среды и воздействия на человека. Под радиоэкологическим мониторингом в регионе понимается комплекс средств и методов наблюдения за воздействием объекта использования атомной энергии на окружающую среду, контроля, оценки её состояния [2].

Одним из уровней радиоэкологического мониторинга являются научно-исследовательские работы по изучению происходящих в окружающей среде процессов, явлений (накопление, миграция и распространение радионуклидов), разработке различных методик анализа и оценки этих процессов, проведению необходимых прогнозных расчётов.

Изучению процессов распределения и миграции радионуклидов в почве посвящены многие работы [3-8]. В этих работах описываются методы математического моделирования процессов распространения радиоактивных веществ в природных дисперсных средах, среди которых

Шарапова Т.В.* – эксперт группы научного сопровождения; Тузов А.А. – директор, к.т.н. АО «ГНЦ НИИАР». Теплова Т.Е. – руководитель, гл. государственный санитарный врач по г. Димитровграду. Межрегиональное управления № 172 ФМБА России.

выделяют два основных подхода: 1) эмпирическое моделирование (data-driven modelling), базирующееся на результатах прямых экспериментальных измерений переноса вещества в интересующем регионе; 2) теоретическое моделирование (science based modelling), основанное на физических закономерностях переноса вещества в окружающей среде. Их применение к прогнозированию миграции радионуклидов в почве на больших расстояниях весьма затруднительно, поскольку параметры модели изменяются во времени в реальных средах по законам, полностью не изученным. Такой недостаток (неприменимость модели в широких пространственных масштабах) присущ и другим, используемым в настоящее время эмпирическим моделям: квазидиффу-зионным, камерным и т.п., а также математическим моделям, содержащим эмпирические коэффициенты.

В настоящее время по многим направлениям развивается математическое моделирование в средах, имеющих фрактальную структуру [9-11]. Применение современного метода исследования, такого как фрактальный анализ, к описанию и анализу распространения радионуклидов в почве позволит точнее оценить характеристики загрязнения окружающей среды, что может использоваться для совершенствования организации и ведения радиоэкологического мониторинга.

Целью работы является установить возможность применения фрактального подхода для описания процессов распространения 137Cs и 90Sr в почвенном покрове санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения АО «ГНЦ НИИАР», используя данные радиационно-экологического мониторинга с 2008 по 2019 гг.

Радиотоксикологическая характеристика техногенных источников ионизирующего излучения

Особенно важными для экологии искусственными радионуклидами можно считать те, которые обладают высоким выходом в ядерных реакциях. Вторым важным параметром является период полураспада. Основные дозообразующие радионуклиды 137Cs и 90Sr характеризуются длительными периодами полураспада. Их геохимические особенности во многом определяются химическими свойствами элементов, имеющих сродство с такими биогенными элементами как калий и кальций.

Радионуклид 90Sr – бета-излучатель с периодом полураспада 29,1 года [12] и эффективным периодом полувыведения 15 лет [13]. Резорбируется 90Sr в желудочно-кишечном тракте и, следуя за кальцием, накапливается в костях (костном мозге) [14]. В период активной кальцификации и роста скелета, т.е. у детей, отложение стронция в костях идёт более интенсивно.

Радионуклид 137Cs является бета- и гамма-излучателем. Период полураспада равен 30 годам [12]; эффективный период полувыведения у человека составляет 50-150 суток [15]. 137Cs, попадая внутрь организма, проникает в кровь и равномерно распределяется по внутренним органам и мягким тканям. Примерно 80% находится в мышцах и не более 7% в скелете [14].

Фрактальный подход при описании процессов распространения техногенных источников ионизирующего излучения в почвенном покрове

Природные объекты сложно описать с помощью математических множеств, обладающих целой топологической размерностью (евклидовые меры): 1 – линией, 2 – квадратом или 3 – кубом и т.п. Поэтому использование элементов фрактальной геометрии позволяет точнее описать природные объекты по сравнению с евклидовой геометрией. Если рассматривать эти объекты в различном масштабе, то постоянно обнаруживаются одни и те же фундаментальные элементы. Эти повторяющиеся закономерности определяют дробную (или фрактальную) размерность структуры. Физический смысл фрактальной размерности в том, что она связывает два типа характеристик: интегральную характеристику изучаемого объекта с его локальными параметрами, которые появляются при его декомпозиции. Поэтому фрактальную размерность часто называют мерой системной сложности.

Термин фрактала можно трактовать как «ломанный», так и «дробный». Фракталы подобны «наведению резкости» на евклидов образ, когда становятся всё более отчётливыми детали его внутреннего строения.

Вписанные в природную среду объекты техногенеза с физической точки зрения представляют собой неравновесные открытые системы потокового типа [16]. Потоки энергии и вещества, проходящие через эти системы, обеспечивают возникновение в них самосогласованных структур фрактального типа в широком диапазоне параметров и масштабов. При взаимодействии с окружающей средой они демонстрируют самоорганизованное поведение за счёт проявления пространственно-временного скейлинга (инвариантность по отношению к масштабу). В свою очередь, развитие дробного интегро-дифференцирования [16] способствовало разработке фрактальной теории переноса [17, 18], что привело к созданию нового математического аппарата для описания транспортных процессов.

Выражение для аномальной диффузии радионуклидов во фрактальной среде:

d-^ = Dd-^-Au(x,t) + Q. (1)

где D – коэффициент молекулярной диффузии рассматриваемого радионуклида в поровой среде, м2/с ( D >0); Q – интенсивность объёмных источников, 1/м3с; u(x) – объёмная концентрация рассматриваемого радионуклида, 1/м3; λ – постоянная распада рассматриваемого радионуклида, 1/с (поры среды соединены между собой, что обеспечивает протекание и диффузию); x – координаты диффундирующей частицы в момент времени t ; γ и α – параметры, характеризующие порядок дробных производных по времени и пространству соответственно; 0< γ ≤1; 1< α ≤2.

В случае γ =1 и α =2 выражение (1) примет вид уравнения, описывающего классическую диффузию. В свою очередь, производная дробного порядка является нелокальной характеристикой функции, т.е. зависит не только от поведения функции в окрестности рассматриваемой точки x , но и от принимаемых ею значений на всём интервале.

Анализ особенностей распространения радиоактивных примесей техногенных источников

Площадка АО «ГНЦ НИИАР» располагается в восточной части Ульяновской области на юго-западной окраине Димитровграда, в 5 км севернее Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища реки Волги. Санитарно-защитная зона АО «ГНЦ НИИАР» установлена в виде замкнутой ломаной кривой, зона наблюдения предприятия установлена круговая, радиусом 12,5 км (рис. 1) [19].

Контроль почвы на содержание радиоактивных веществ даёт представление об интегральном их накоплении. В работе используются экспериментальные данные радиационно-экологического мониторинга поверхностных активностей 137Cs и 90Sr в почвенном покрове санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения предприятия. Значения поверхностных активностей 137Cs и 90Sr взяты из Отчётов по экологической безопасности АО «ГНЦ НИИАР». Известно, что значения поверхностной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения АО «ГНЦ НИИАР» значительно ниже допустимых уровней.

Рис. 1. Санитарно-защитная зона и зона наблюдения АО «ГНЦ НИИАР».

Используя программную среду Q-GIS [20], одним из модулей расширения функциональности которой является анализ структурных (фрактальных) параметров рассматриваемой области, можно произвести расчёт фрактальной размерности.

Принцип работы программы основан на покрытии изучаемых объектов ячейками размером ε с варьируемым размером (масштабом) ячейки на каждом шаге. Далее подсчитывается число ячеек N( e ) , требующихся для покрытия исследуемой области, и рассчитывается фрактальная размерность D по формуле:

log N(£) = -Dlog( s ) . (2)

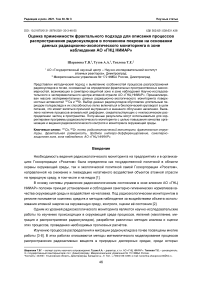

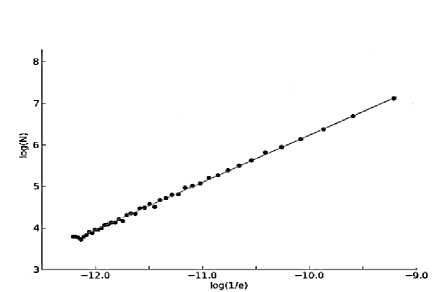

Графическое изображение на логарифмическом графике зависимости числа покрытий от масштаба представлено в виде регрессионной прямой (рис. 2).

По наклону полученной прямой определяется фрактальная размерность. Фрактальная размерность для 137Cs составляет 1,24, для 90Sr – 1,31. Для уточнения полученных результатов определена величина систематической ошибки клеточного метода, которая составляет 0,09.

Физический смысл полученных результатов следующий: полученные значения являются дробными (не целыми), что свидетельствует о наличии фрактальных свойств исследуемого объекта и процессов аномальной диффузии, т.е. процессов переноса на «самоподобных»

структурах. Это указывает на неклассический характер распределения частиц в пространстве, что может являться причиной возникновения дальнодействующих корреляций в распределении радионуклидов в среде.

Рис. 2. Определение фрактальной размерности в программе Q-GIS для 90Sr (картинка слева) и 137Cs (картинкам справа).

В соответствии с «Регламентом периодичности отбора проб и производства измерений в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения АО «ГНЦ НИИАР»» производится контроль поверхностной активности радионуклидов в почве в контрольных точках, расположенных на расстоянии 18,5 км и 30 км от источника.

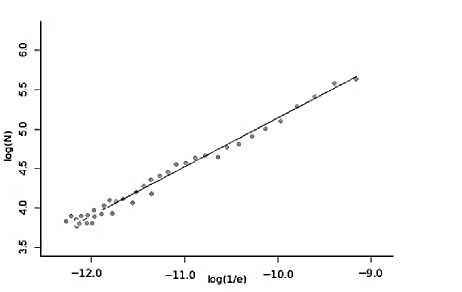

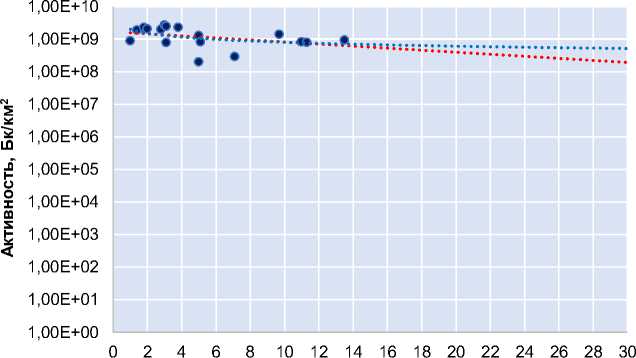

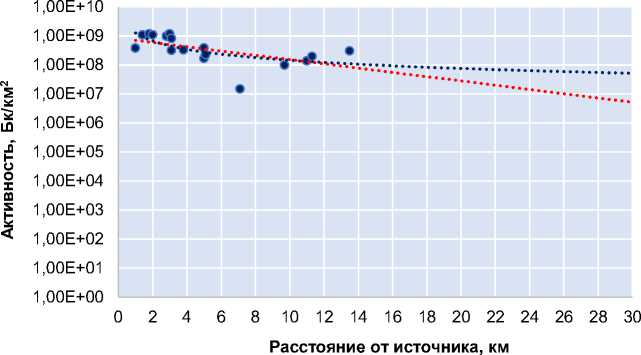

Для оценки применимости фрактального подхода к прогнозу распространения радионуклидов проведено сравнение результатов, полученных на основе представления почвы санитарнозащитной зоны и зоны наблюдения предприятия самоподобным фрактальным множеством, с классической моделью (Гауссовской) и экспериментальными данными поверхностных активностей 137Cs и 90Sr в контрольных точках, полученными лабораторией радиационного контроля управления защиты окружающей среды предприятия (рис. 3, 4, табл. 1).

Экспериментальные данные

Экспоненциальная (Экспериментальные данные)

Степенная (Экспериментальные данные)

Расстояние от источника, км

Рис. 3. Распределение поверхностной активности 137Cs.

Рис. 4. Распределение поверхностной активности 90Sr.

Экспериментальные данные

Степенная (Экспериментальные данные)

Экспоненциальная (Экспериментальные данные)

Значения поверхностных активностей 137Cs и 90Sr, Бк/км2

Таблица 1

|

Радионуклид |

Контрольные точки |

Экспериментальные значения |

Классическая модель |

Фрактальная модель |

Допустимый уровень |

|

137Cs |

т. 1 (18,5 км) т. 2 (30 км) |

8,5 х 10 8 2,24 х 10 7 |

5,28 х 10 8 2,31 х 10 8 |

6,23 х 10 8 5,13 х 10 8 |

3,7 х 1010 |

|

90Sr |

т. 1 (18,5 км) т. 2 (30 км) |

1,1 х 10 9 2,24 х 10 7 |

3,51 х 10 7 5,03 х 10 6 |

6,35 х 10 7 4,02 х 10 7 |

1,1 х 1010 |

Применение фрактального подхода позволяет более точно оценить значение поверхностной активности 137Cs и 90Sr на больших расстояниях от источника, это связано с некой особенностью распространения радионуклидов, заключающейся в наличии процессов аномальной диффузии, происходящих во фрактальном множестве, каковым является почва.

Заключение

Возрастающий интерес к фракталам и процессам, происходящим во фрактальном множестве, объясняется принципиально новыми возможностями, которые фрактальность открывает перед современными науками о природе. Формулу своего открытия сам Мандельброт выразил в следующих поэтических строках (1984) [21]: «Почему геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из причин кроется в её неспособности описывать форму облака, горы, береговой линии или дерева. Облака – не сферы, горы – не конусы, береговые линии – не окружности, древесная кора не гладка, и молния – далеко не прямая. Природа демонстрирует нам не просто более высокий, а совершенно иной уровень сложности. Число различных масштабов длины бесконечно, какую бы цель мы ни преследовали при их описании. Существование таких структур бросает нам вызов, ставя перед необходимостью заняться изучением тех форм, которые Евклид оставил в стороне как лишенные какой бы то ни было правильности, – исследованием морфологии аморфного. Математики уклонились от этого вызова, и всё более уходили от при- роды, измышляя теории, не имеющие ни малейшего отношения к тому, что доступно нашему созерцанию и нашим ощущениям».

Классические методы геометрии основаны на приближённой аппроксимации структуры исследуемого объекта геометрическими фигурами. Это приводит к утрате значительной части информации о свойствах исследуемых объектов. Именно невозможность описать природные объекты с помощью евклидовой геометрии привели к возникновению теории фракталов.

К процессам распространения 137Cs и 90Sr, возникающим в почвенном покрове Черемшан-ского ареала Ульяновской области, вполне применимы элементы фрактального анализа на интервале пространственных масштабов, ограниченных санитарно-защитной зоной и зоной наблюдения АО «ГНЦ НИИАР».

Впервые определены показатели фрактальной размерности для геологической среды вблизи АО «ГНЦ НИИАР» при нормальной эксплуатации объектов предприятия. Фрактальная структура почвы меняет характер диффузионного распределения радионуклидов по сравнению с классическими законами.

Применение полученных результатов и данного подхода к анализу распространения радионуклидов в почве позволит усовершенствовать производственный экологический контроль состояния и загрязнения окружающей среды, в том числе в интересах проживающего в районах расположения объектов атомной отрасли населения. Также полученные результаты могут использоваться для разработки программного продукта, позволяющего визуализировать пространственное распределение активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в почве.

Список литературы Оценка применимости фрактального подхода для описания процессов распространения радионуклидов в почвенном покрове на основании данных радиационно-экологического мониторинга в зоне наблюдения АО «ГНЦ НИИАР»

- Агапов А.М., Грачев В.А. Экологическая политика Госкорпорации «Росатом». М.: Центр содействия социально-экологическим инициативам атомной отрасли, 2011. 350 с.

- Руководство по методам контроля за радиоактивностью окружающей среды /под ред. И.А. Соболева, Е.Н. Беляева. М.: Медицина, 2002. 432 с.

- Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. Физико-химические механизмы и моделирование /под ред. Р.М. Алексахина. М.: Энергоиздат, 1981. 98 с.

- Рахимова Н.Н., Ефремов И.В., Горшенина Е.Л. Миграционные способности радионуклидов Сб-137 и Sr-90 в различных типах почвы //Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. №10(185). С. 412-415.

- Кундас С.П., Гишкелюк И.А., Коваленко В.И., Хилько О.С. Компьютерное моделирование миграции загрязняющих веществ в природных дисперсных средах /под общ. ред. С.П. Кундаса. Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2011. 212 с.

- Истомин А.Д., Кораблева С.А., Носков М.Д. Математическое моделирование миграции радионуклидов в поверхностном слое грунта //Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308, № 3. С. 74-78.

- Кудряшов Н.А., Алексеева И.К. Численное моделирование миграции радионуклидов в почве после радиоактивных выпадений //ИФЖ. 2001. Т. 71, № 6. С. 976-982.

- Серебряный Г.З., Жемжуров М.Л. Аналитическая модель миграции радионуклидов в пористых средах //ИФЖ. 2003. Т. 76, № 6. С. 146-150.

- Тарасевич Ю.Ю. Перколяция: теория, приложения, алгоритмы. М.: Едиториал УРСС, 2002. 112 с.

- Крылов С.С., Бобров Н.Ю. Фракталы в геофизике. СПб: Издательство С.-Петербургского университета, 2004. 138 с.

- Москалев П.В., Шитов В.В. Математическое моделирование пористых структур. М.: Физматлит, 2007. 167 с.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.

- Бударников В.А. Радиобиологический справочник. Минск: Урожай, 1992. 336 с.

- Ляндзберг Р.А. Какой радиоизотоп опаснее: стронций-90 или цезий-137? //Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2017. С. 105-107.

- Гладков С.А., Болдинов А.И., Попов Е.А. Последствия поступления в организм отдельных радионуклидов //Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2011. № 1 (2). С. 111-113.

- Гелашвили Д.Б., Розенберг Г.С., Иудин Д.И. Фрактальные аспекты структурной устойчивости биотических сообществ //Биосфера. Междисциплинарный научный и прикладной журнал. 2013. Т. 5, № 2. С. 143-159.

- Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. М.: Физматлит, 2003. 272 с.

- Псху А.В. Уравнения в частных производных дробного порядка. М.: Наука, 2005. 199 с.

- Отчёт по экологической безопасности за 2019 год АО «ГНЦ НИИАР». Димитровград, 2020. 87 с.

- QGIS Свободная географическая информационная система с открытым кодом. [Электронный ресурс]. Ш1_: https://qgis.org/ru/site/ (дата обращения 13.04.2021).

- Федотов Г.Н., Шалаев В.С. Основы наноструктурной организации почв: учебное пособие /под ред. академика РАН Г.В. Добровольского. М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. 511 с.