Оценка применимости некоторых двудольных и однодольных растений для фитотестирования городских почв

Автор: Шабалина Ольга Михайловна, Демьяненко Татьяна Николаевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена возможность применения двудольных (салат посевной, клевер ползучий) и однодольных (пшеница, ячмень) растений для оценки фитотоксичности городских почв. Выявлено, что в условиях повышенного загрязнения среды происходит уменьшение всхожести семян и параметров проростков тест-культур. Отмечена индивидуальная реакция фитотестов на изменение параметров почв и загрязнение среды.

Фитотестирование, городские почвы, коэффициент детерминации, индекс токсичности

Короткий адрес: https://sciup.org/14112778

IDR: 14112778 | УДК: 631.4-582.52,

Текст научной статьи Оценка применимости некоторых двудольных и однодольных растений для фитотестирования городских почв

Введение. В связи со сложной экологической обстановкой зеленые насаждения играют важную роль в жизни современных городов. Однако растительность в городе находится под сильным антропогенным давлением, подвергается химическому, физическому и биологическому воздействию. В наиболее угнетенном состоянии находятся растительный покров магистралей, автотрасс, улиц с интенсивным автомобильным движением, бульваров центральной части городов. Именно в таких местах в почве накапливаются разнообразные соединения естественного и антропогенного происхождения, обусловливающие ее загрязненность и токсичность.

Определить степень токсичности почвы можно с помощью биотестирования [7; 9]. Для этих целей применяется биотест на фитотоксичность (фитотест), который способен адекватно реагировать на экзогенное химическое воздействие, что проявляется в морфологических и физиологических изменениях при росте и развитии растений. Считается, что фитотест информативен, высокочувствителен, характеризуется стабильностью получаемых результатов.

Фитотестирование как метод мониторинга почв является интегральным методом анализа, позволяющим оценить фитотоксичность почв. Для такого анализа используются различные тест-растения, которые реагируют на неблагоприятные изменения в почве, воздухе и в других средах. При этом различные виды растений обладают различной чувствительностью к фитотоксикантам, однако до сих пор не проводилось исследований пригодности различных видов растений для фитотестирования городских почв.

Целью данной работы является оценка возможности использования салата посевного (Lactuca sativa) , клевера ползучего (Trifolium repens) , ячменя (Hordeum sativum) и пшеницы (Triticum aestivum) в качестве тест-объектов для фитотестирования городских почв.

Материалы и методы. Объектами исследования служили почвы придорожных газонов с посадками лиственницы сибирской в различных по степени загрязнения районах г. Красноярска. Краткая характеристика точек отбора проб приведена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, наиболее благоприятные условия складываются в двух районах – в Академгородке и на о. Татышев. Здесь отмечены низкий уровень загрязнения тяжелыми металлами и фтором, незначительное автотранспортное загрязнение, а рекреационная нагрузка не приводит к существенным нарушениям напочвенного покрова.

Характеристика точек отбора проб

Таблица 1

|

Точка отбора проб |

Удаленность от проезжей части, м |

Уровень загрязнения СО, мг/м3* |

Состояние газона |

Степень загрязнения почв тяжелыми металлами и фтором** |

|

Академгородок |

5–7 |

2,25 |

Без следов вытаптывания |

Допустимое загрязнение |

|

Речной вокзал |

2–3 |

16,9 |

Тропиночная сеть около 10 % площади |

Высокоопасное загрязнение |

|

Часовня |

5–10 |

1,13 |

Без следов вытаптывания |

Умеренно опасное загрязнение |

|

о. Татышев |

15–20 |

0,02 |

Без следов вытаптывания |

Допустимое загрязнение |

|

Спутник |

2–4 |

36,2 |

Тропиночная сеть около 30 % площади |

Высокоопасное загрязнение |

Примечания: 1. *Расчеты проведены по методике А.И. Федоровой, А.Н. Никольской [17]. 2. **По данным В.А. Беседина [1].

Пробы почвы отбирали в трехкратной повторности из корнеобитаемого слоя с глубины 5–10 см. Определялись следующие физико-химические и биологические параметры почв: плотность сложения почвы, пороз-ность, плотность твердой фазы, pH водной суспензии, содержание органического углерода (С, %) и интенсивность почвенного дыхания (ИПД).

Поскольку состав выхлопов автомобилей относительно постоянен [19], по содержанию в воздухе СО можно косвенно судить о количестве других загрязняющих веществ, в частности тяжелых металлов и, в конечном итоге, об общем уровне автотранспортного загрязнения в данной точке.

В работе использовали четыре тест-культуры – салат посевной, клевер белый, пшеницу и ячмень.

Для оценки фитотоксичности почв брали по 60 г почвы в трех повторностях, затем делали смешанную пробу, из которой изготавливали почвенную вытяжку. На полученной вытяжке методом рулонной культуры оценивали фитотоксичность почв [4; 5]. Высевали по 100 семян каждой тест-культуры в трехкратной повторности. Определялась лабораторная всхожесть семян тест-культур и морфологические параметры проростков – длина корня и побега. Для каждого района рассчи- тывался индекс токсичности [7]. В качестве экологического контроля использовали Академгородок, поскольку это окраинный район с благоприятным расположением относительно розы ветров, тогда как о. Татышев находится в центре города в непосредственной близости от алюминиевого производства (КрАЗ).

В процессе статистической обработки рассчитывали средние арифметические значения признаков и их статистические ошибки. Достоверность различий между средними значениями определялась с помощью однофакторного дисперсионного анализа.

Для оценки взаимосвязи между параметрами почв и признаками тест-культур использовался корреляционный анализ. При этом для оценки среднего уровня связей применяли коэффициент детерминации (R2), усредненный по всей матрице или по отдельным признакам [14]. Для выявления характера скоррелированности признаков тест-культур с почвенными параметрами использовался метод корреляционных плеяд [18]. Для построения плеяд использовали только сильные связи (r> 0,7).

Средние индексы токсичности рассчитывали по методике Р.Р. Кабирова и соавт. [7].

Варианты опыта названы в соответствии с точками отбора проб.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ физических и физико-химических свойств почв показал, что наименьшими значениями плотности твердой фазы характеризуются почвы с острова Татышев и Речного вокзала (табл. 2). В последних значение ми- нимально и связано с их высокой гумусиро-ванностью. Легкие песчаные почвы острова Татышев тоже достаточно обогащены гумусом. В почвах остальных объектов плотность твердой фазы представлена средними значениями для верхних гумусовых горизонтов.

Таблица 2

Данные физического, физико-химического и биологического анализа почв

|

Параметры почв |

Академгородок |

Речной вокзал |

о. Татышев |

Часовня |

Спутник |

|

Плотность сложения, г/см3 |

1,028 |

1,018 |

0,974 |

1,125 |

1,115 |

|

Плотность твердой фазы, г/см3 |

2,52 |

2,05 |

2,19 |

2,44 |

2,44 |

|

Порозность, % |

59,17 |

50,45 |

55,49 |

53,93 |

54,39 |

|

рН |

7,7 |

7,8 |

7,9 |

8,0 |

8,0 |

|

С орг , % |

4,3 |

7,6 |

6,7 |

6,8 |

4,8 |

|

ИПД, мгСО 2 /100 г почвы |

7,70 |

6,05 |

7,15 |

4,95 |

6,60 |

Плотность сложения характеризует способность почвы накапливать значительные запасы доступной влаги для растений при одновременном достаточном содержании воздуха. Хорошо оструктуренные почвы обладают значительной пористостью и низкой величиной плотности сложения. Как отмечается в литературе [8], оптимальная плотность сложения почвы для большинства культурных растений составляет 1,0–1,2 г/см3. Все изученные почвы отличаются оптимальной плотностью сложения. Наибольшим уплотнением характеризуются почвы Часовни и Спутника; на о. Татышев, где рекреационная нагрузка минимальна, плотность сложения почвы наименьшая и составляет менее 1 г/см3.

Порозность почв всех объектов близка к оптимальной, наибольшим значением этого показателя характеризуются почвы в Академгородке, наименьшим – на Речном вокзале.

В городских условиях почвы, как правило, подщелачиваются в результате применения антигололедных реагентов и попадания строительной пыли, содержащей карбонат кальция. Увеличение pH почв газонов связано также с поступлением большого количества пыли с автомагистралей, содержащей карбонаты Ca и Mg [6; 8; 13]. Все исследуемые почвы имеют значения рН более 7,5 и по данному показателю относятся к слаботоксичным. Особенно неблагоприятные для растений значения рН отмечены в районах Часовни и Спутника.

Все изученные почвы достаточно гумусированы и относятся к плодородным. В Академгородке и на Речном вокзале содержание гумуса несколько ниже, чем в остальных районах.

Интенсивность почвенного дыхания – один из основных критериев при гигиенической оценке качества почв [3]. В условиях города существенно нарушаются показатели биологической активности почв, что связано с их загрязнением, переуплотнением и другими антропогенными воздействиями [10; 15; 16]. Наибольшими величинами интенсивности почвенного дыхания характеризуются почвы Академгородка и о. Татышев – наиболее чистых из исследуемых районов. Существенно снижены показатели почвенного дыхания в районе Часовни.

Оксид углерода (СО) – одно из наиболее токсичных для живых организмов веществ – попадает в воздух в основном с выхлопными газами автомобилей [12]. По гигиеническим нормативам Министерства здравоохранения РФ разовая ПДК оксида углерода в воздухе составляет 5 мг/м3 [11].

Расчет уровня СО, сделанный на основе подсчета количества проезжающих автомобилей в единицу времени [17], показал, что наибольшая концентрация угарного газа отмечается в районе кинотеатра Спутник – 36,2 мг/м3 (табл. 1). Данное значение более чем в семь раз превышает ПДК, такой уровень загрязнения можно считать очень высоким. Более чем в три раза превышена ПДК и в районе Речного вокзала – 16,9 мг/м3. В остальных районах концентрация СО находится в пределах допустимых значений.

Таким образом, пункты исследования существенно отличаются по уровню загрязнения, физическим, физико-химическим и биологическим свойствам почв. В целом наиболее благоприятные условия складываются в Академгородке и на о. Татышев.

Оценка всхожести семян и морфометрических параметров проростков тест-культур наиболее часто используется в биотестировании почв с помощью высших растений [2; 7; 9].

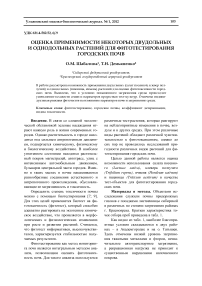

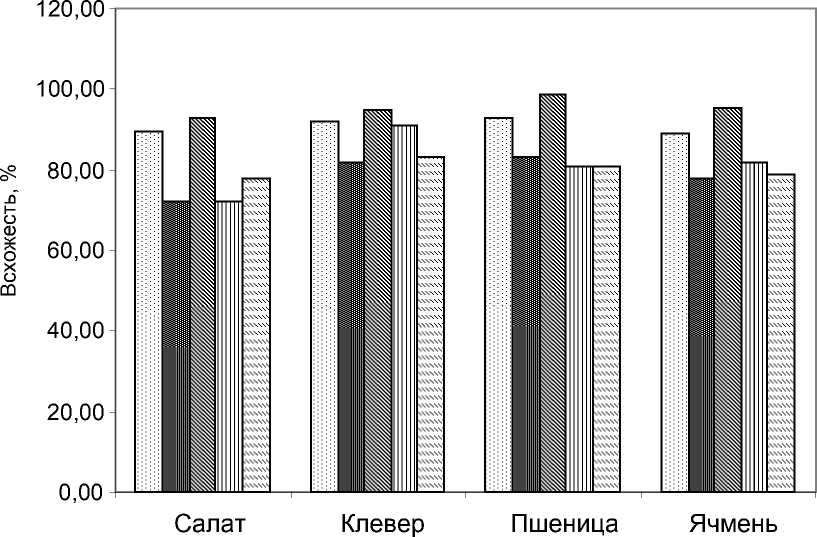

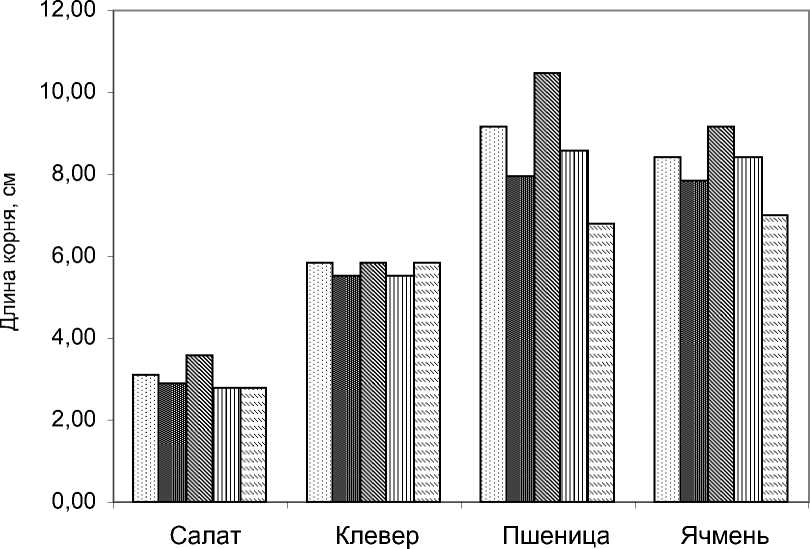

Исследования показали, что статистически достоверно наибольшая всхожесть семян всех тест-культур (рис. 1) и средняя длина корня и побега проростков салата, пшеницы и ячменя (рис. 2, 3) наблюдались в вариантах опыта «Академгородок» и «о. Татышев». Средняя длина корня проростков клевера выше в вариантах «Академгородок», «о. Та-тышев» и «Спутник». По средней длине побега проростков клевера достоверных различий между вариантами опыта не обнаружено.

□ Академгородок ■ Речной вокзал и о.Татышев и Часовня □ Спутник

Рис. 1. Всхожесть семян тест-культур в различных вариантах опыта

в Академгородок ■ Речной вокзал в о.Татышев ш Часовня в Спутник

Рис. 2. Средняя длина корня проростков тест-культур в различных вариантах опыта

□ Академгородок ■ Речной вокзал в о.Татышев ш Часовня □ Спутник

Рис. 3. Средняя длина побега проростков тест-культур в различных вариантах опыта

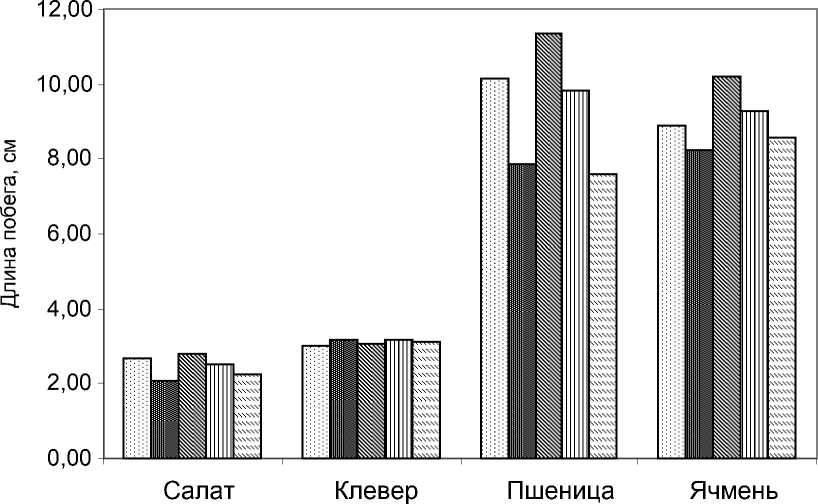

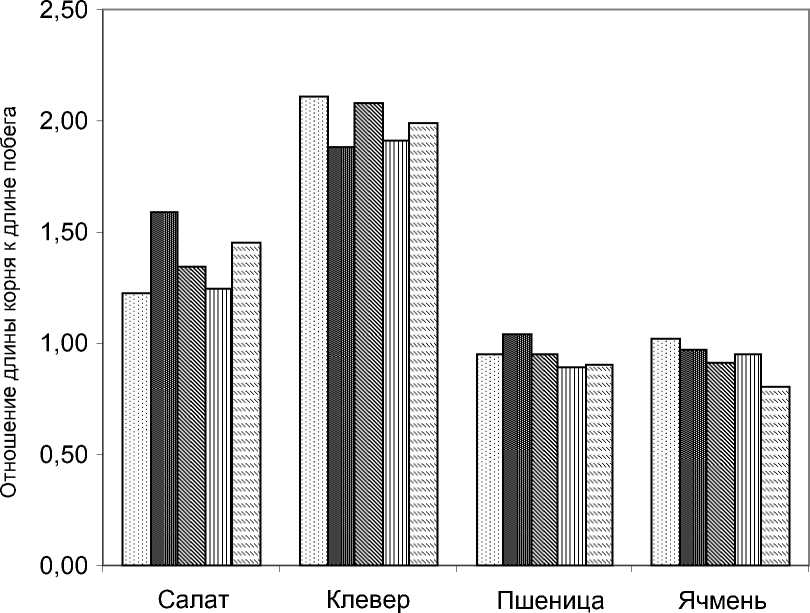

Отношение длины корня к длине побега показывает соотношение надземной и подземной части проростков. На рис. 4 видно, что у проростков двудольных растений – салата и клевера – длина корня в среднем в 1,5–2 раза превышает длину побега, что легко объясняется наличием у них хорошо развитого главного корня. Для однодольных растений характерна мочковатая корневая система, поэтому у проростков пшеницы и ячменя соотношение корня и побега почти во всех вариантах опыта меньше 1.

Тест-культуры различаются по характеру изменения данного параметра в различных вариантах опыта (рис. 4). Так, у проростков салата отмечено статистически достоверное увеличение длины корня относительно побе- га в вариантах опыта «Речной вокзал» и «Спутник». Подобная реакция проростков может быть связана с повышенным уровнем загрязнения почв и согласуется с данными Р.Ф. Гариповой и А.Ж. Калиева [2], которые отметили стимуляцию корневого морфогенеза в ущерб развитию надземной части растения у проростков редиса при фитотестировании почв земледельческих полей орошения Оренбургского газохимического комплекса, загрязненных солями тяжелых металлов. Отмечено также увеличение относительной длины корня у проростков пшеницы в варианте «Речной вокзал» и, напротив, уменьшение данного показателя у проростков ячменя в варианте «Спутник».

□ Академгородок ■ Речной вокзал ^ о.Татышев ш Часовня □ Спутник

Рис. 4. Среднее отношение длины корня к длине побега проростков тест-культур в различных вариантах опыта

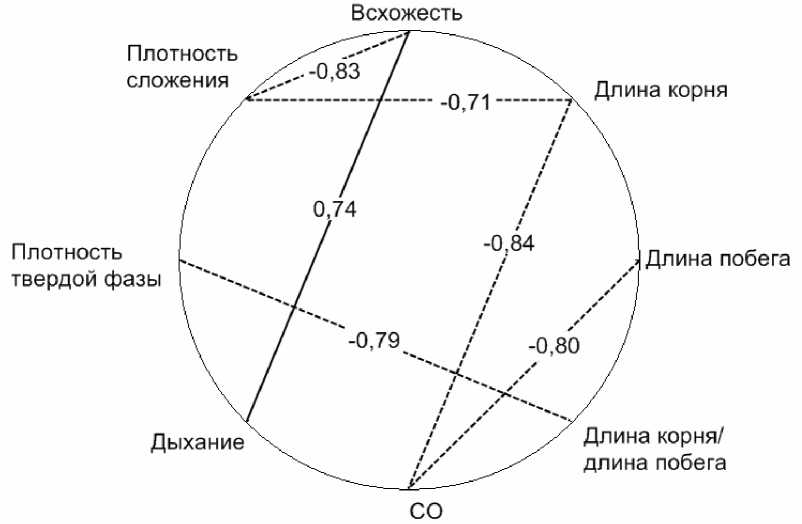

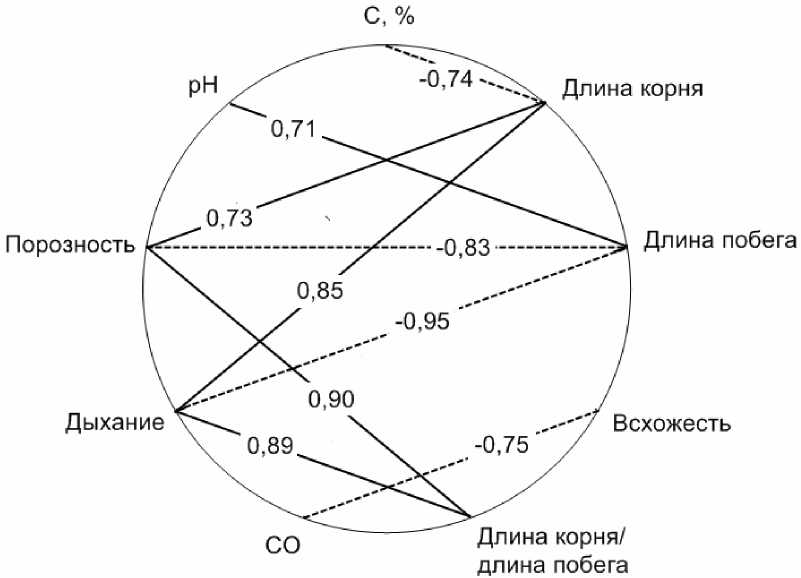

Корреляционный анализ позволяет выявить связь между уровнем автотранспортного загрязнения в точках отбора проб, свойствами почв и параметрами биотестов. Расчеты показали, что наибольшее влияние на параметры тест-культур оказывают уровень авто- транспортного загрязнения (R2=0,36), пороз-ность (R2=0,39) и плотность сложения (R2=0,32) почвы, а также интенсивность почвенного дыхания (R2=0,31). Именно с этими параметрами образуются сильные корреляционные связи у всех тест-культур (рис. 5–8).

Рис. 5. Структура связей между параметрами проростков салата, физическими, физико-химическими и биологическими свойствами почв и уровнем автотранспортного загрязнения

Рис. 6. Структура связей между параметрами проростков пшеницы, физическими, физико-химическими и биологическими свойствами почв и уровнем автотранспортного загрязнения

Рис. 7. Структура связей между параметрами проростков клевера, физическими, физико-химическими и биологическими свойствами почв и уровнем автотранспортного загрязнения

Рис. 8. Структура связей между параметрами проростков ячменя, физико-химическими и биологическими свойствами почв и уровнем автотранспортного загрязнения

Салат и пшеница весьма сходны по реакции на автотранспортное загрязнение и изменение физических, физико-химических и биологических свойств почв (рис. 5, 6). Всхожесть семян этих тест-культур положительно связана с интенсивностью почвенного дыхания. Длина корня проростков уменьшается при уплотнении почвы, а при увеличении плотности твердой фазы уменьшается его относительная длина. Кроме того, при увеличении автотранспортного загрязнения снижается длина корня и побега проростков салата, а при уменьшении порозности почвы снижаются всхожесть семян и длина побега проростков пшеницы.

Большим количеством и разнообразием корреляционных связей между тест-признаками и параметрами почв отличается клевер (рис. 7). В отличие от салата и пшеницы, для клевера не отмечено связей между параметрами проростков и физическими свойствами почв – плотностью сложения и плотностью твердой фазы. Однако появляются связи с pH почвы и содержанием в ней гумуса. По сравнению с пшеницей у клевера наблюдается противоположная реакция на изменение порозности почвы: при увеличе- нии порозности уменьшается длина побега, но увеличивается относительная длина корня.

Структура корреляционных связей проростков ячменя по сравнению с другими тест-культурами наиболее проста (рис. 8). При увеличении автотранспортного загрязнения уменьшается длина корня и отношение длины корня к побегу. Также уменьшается относительная длина корня и при увеличении щелочности почвы.

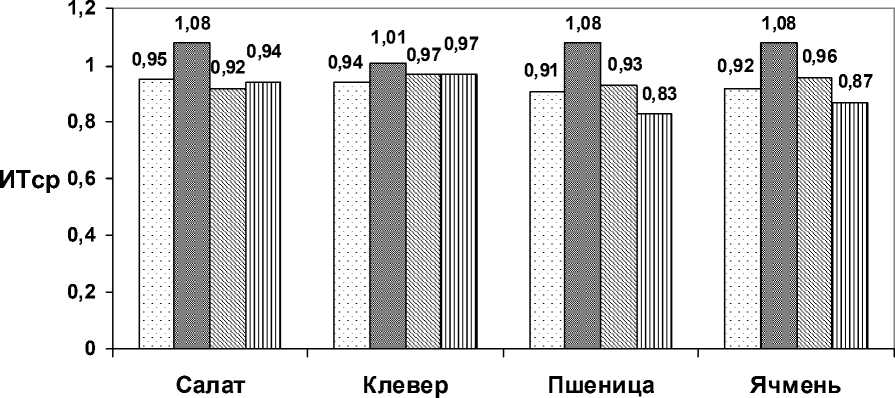

Расчет средних индексов токсичности (ИТ ср ) почв в пунктах исследования для различных тест-культур в целом показал, что во всех пунктах исследования фитотоксичность почв находится на нормальном уровне (ИТ ср =0,91–1,1) (рис. 9). При этом значения ИТ ср в варианте «о. Татышев» для всех тест-культур больше 1, т.е. фитотоксичность почвы в этом варианте ниже, чем в экологическом контроле – Академгородке. В то же время значения ИТ ср , рассчитанные по пшенице и ячменю в варианте «Спутник», соответствуют IV классу токсичности (низкая токсичность).

Наиболее адекватную оценку общего уровня загрязнения дали однодольные культуры – пшеница и ячмень.

□ Речной вокзал ■о. Татышев Часовня шСпутник

Рис. 9. Значения средних индексов токсичности почв в пунктах исследований, рассчитанных по различным тест-культурам

Выводы

-

1. В условиях повышенного загрязнения достоверно снижаются всхожесть семян и морфометрические параметры проростков всех тест-культур, за исключением клевера.

-

2. Изученные тест-культуры отличаются индивидуальной реакцией на изменение параметров почв и загрязнение среды, что отражается в особенностях структуры корреляционных связей. Салат и пшеница реагируют снижением основных параметров проростков на уплотнение почв и уменьшение интенсивности почвенного дыхания. Напротив, клевер не демонстрирует отчетливой реакции на физические параметры почв, но чувствителен к их физико-химическим свойствам – pH и содержанию гумуса. Для ячменя характерна сильная реакция на автотранспортное загрязнение.

-

3. Расчет индексов токсичности для каждой тест культуры показал, что все изученные тест-культуры в целом дают сходную оценку уровня фитотоксичности почв в пунктах исследований. Следует отметить, однако, что наиболее четкая реакция обнаруживается у однодольных культур – пшеницы и ячменя.

-

1. Беседин, В.А. Экологический кризис г. Красноярска. Цифры и факты / В.А. Беседин. – Красноярск, 1997. – 46 с.

-

2. Гарипова, Р.Ф. Биотестирование водных вытяжек почв, подвергшихся воздействию выбросов Оренбургского газохимического комплекса / Р.Ф. Гарипова, А.Ж. Калиев // Вестн. ОГУ. – 2004. – №4. – С. 90–92.

-

3. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест : методические указания. МУ 2.1.7.730-99. Минздрав России. – М., 1999.

-

4. ГОСТ 12038-84. Семена с/х культур. Методы определения всхожести. – 1984.

-

5. ГОСТ Р ИСО 22030-2009. Качество почвы. Биологические методы. Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений. – М. : Стандартинформ, 2010.

-

6. Добровольский, Г.В. Почвы Москвы / Г.В. Добровольский, М.Н. Строганова // Наука в России. – 1996. – №4. – C. 69–72.

-

7. Кабиров, Р.Р. Разработка и использование многокомпонентной тест-системы для оценки токсичности почвенного покрова городской территории / Р.Р. Кабиров, А.Р. Сагитова, Н.В. Суханова // Экология. – 1997. – №6. – С. 408–411.

-

8. Методические указания по оценке городских почв при разработке градостроительной и архитектурно-строительной документации. – 2003. – 36 с.

-

9. Назаров, А.В. Изучение причин фитотоксичности нефтезагрязненных почв / А.В. Назаров, С.А. Илларионов // Письма в международный науч. журн. «Альтернативная энергетика и экология». – 2005. – №1. – С. 60–65.

-

10. О новом подходе к исчислению размера ущерба, вызываемого захламлением, загрязнением и нарушением городских земель / А.П. Сизов и др. // Почвоведение. – 2001. – №6. – С. 732–740.

-

11. Почва. Город. Экология / под ред. Г.В. Добровольского. – М., 1997. – 320 с.

-

12. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 // Постановление Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2003 г. – №114.

-

13. Ревелль, П. Среда нашего обитания. Книга вторая. Загрязнение воды и воздуха / П. Ревелль, Ч. Ревелль.– М. : Мир, 1995. – 296 с.

-

14. Решоткин, О.В. Экологические особенности почв городских парков / О.В. Решоткин, О.И. Худяков // Проблемы региональной экологии. – 2007. – №2.

-

15. Ростова, Н.С. Изменчивость системы корреляций морфологических признаков. 1. Естественные популяции LEUCANTHEMUM VULGARE (ASTERACEAE) / Н.С. Ростова // Ботанический журн. – 1999. – №11. – С. 50–66.

-

16. Скворцова, И.Н. Зависимость некоторых показателей биологической активности почв от уровня концентрации тяжелых металлов / И.Н. Скворцова, С.К. Ли, И.П. Ворожейкина // Тяжелые металлы в окружающей среде. – М., 1980. – 121 с.

-

17. Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды / А.И. Федорова, А.Н. Никольская. – М., 2001. – 288 с.

-

18. Шмидт, В.М. Математические методы в ботанике / В.М. Шмидт. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. – С. 179–188.

-

19. Экология города / под. ред. В.В. Денисова. – М. : ИКЦ «Март», 2008. – 832 с.

EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF CERTAIN DICOTYLEDONS AND MONOCOTYLEDONS PLANTS FOR FITOTESTINGOF URBAN SOILS

O.M. Shabalina1, T.N. Demyanenko2

Список литературы Оценка применимости некоторых двудольных и однодольных растений для фитотестирования городских почв

- Беседин, В.А. Экологический кризис г. Красноярска. Цифры и факты/В.А. Беседин. -Красноярск, 1997. -46 с.

- Гарипова, Р.Ф. Биотестирование водных вытяжек почв, подвергшихся воздействию выбросов Оренбургского газохимического комплекса/Р.Ф. Гарипова, А.Ж. Калиев//Вестн. ОГУ. -2004. -№4. -С. 90-92.

- Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест: методические указания. МУ 2.1.7.730-99. Минздрав России. -М., 1999.

- ГОСТ 12038-84. Семена с/х культур. Методы определения всхожести. -1984.

- ГОСТ Р ИСО 22030-2009. Качество почвы. Биологические методы. Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений. -М.: Стандартинформ, 2010.

- Добровольский, Г.В. Почвы Москвы/Г.В. Добровольский, М.Н. Строганова//Наука в России. -1996. -№4. -C. 69-72.

- Кабиров, Р.Р. Разработка и использование многокомпонентной тест-системы для оценки токсичности почвенного покрова городской территории/Р.Р. Кабиров, А.Р. Сагитова, Н.В. Суханова//Экология. -1997. -№6. -С. 408-411.

- Методические указания по оценке городских почв при разработке градостроительной и архитектурно-строительной документации. -2003. -36 с.

- Назаров, А.В. Изучение причин фитотоксичности нефтезагрязненных почв/А.В. Назаров, С.А. Илларионов//Письма в международный науч. журн. «Альтернативная энергетика и экология». -2005. -№1. -С. 60-65.

- О новом подходе к исчислению размера ущерба, вызываемого захламлением, загрязнением и нарушением городских земель/А.П. Сизов и др.//Почвоведение. -2001. -№6. -С. 732-740.

- Почва. Город. Экология/под ред. Г.В. Доб-ровольского. -М., 1997. -320 с.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03//Постановление Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2003 г. -№114.

- Ревелль, П. Среда нашего обитания. Книга вторая. Загрязнение воды и воздуха/П. Ревелль, Ч. Ревелль.-М.: Мир, 1995. -296 с.

- Решоткин, О.В. Экологические особенности почв городских парков/О.В. Решоткин, О.И. Худяков//Проблемы региональной экологии. -2007. -№2.

- Ростова, Н.С. Изменчивость системы корреляций морфологических признаков. 1. Естественные популяции leucanthemum vulgare (asteraceae)/Н.С. Ростова//Ботанический журн. -1999. -№11. -С. 50-66.

- Скворцова, И.Н. Зависимость некоторых показателей биологической активности почв от уровня концентрации тяжелых металлов/И.Н. Скворцова, С.К. Ли, И.П. Ворожейкина//Тяжелые металлы в окружающей среде. -М., 1980. -121 с.

- Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды/А.И. Федорова, А.Н. Никольская. -М., 2001. -288 с.

- Шмидт, В.М. Математические методы в ботанике/В.М. Шмидт. -Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. -С. 179-188.

- Экология города/под. ред. В.В. Денисова. -М.: ИКЦ «Март», 2008. -832 с.