Оценка природоохранного значения особо охраняемых природных территорий (на примере заповедника «Вишерский»)

Автор: Санников П.Ю., Бахарев П.Н.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды

Статья в выпуске: 2 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Существует достаточно много способов оценки роли особо охраняемых природных территории (ООПТ) в сохранении природной среды. Часть из них основана на сведениях о растительном и животном мире, почвах, водных объектах, климатических процессах и явлениях; другие - на ландшафтных, площадных, экосистемных данных. Обобщение имеющихся подходов в единую схему оценки природоохранного значения ООПТ рассматривается как актуальная задача, как с теоретической, так и с практической сторон. Предложенная методика опирается на корпус типовых открытых источников данных, включающих, как исследования сотрудников самих охраняемых природных территорий (например, фенологические наблюдения, зимние маршрутные учеты, данные фотоловушек), работы сторонних научных коллективов, так и фондовые, статистические сведения, публикуемые органами государственной власти. Это позволяет применить методику к любой ООПТ со средней и высокой степенью изученности. Значимость каждой ООПТ предложено рассматривать, как минимум, на 3 уровнях: региональном, общегосударственном и глобальном. Предложенная методика включает выявление ценности ООПТ с точки зрения сохранения биоты, абиотических компонентов, природных комплексов, поддержания экологического равновесия. Во второй части статьи методика применена на примере заповедника «Вишерский». На региональном уровне Вишерский заповедник является наиболее ценной ООПТ Пермского края. Так, например, более 30% всех выявленных в Прикамье видов грибов, сосудистых растений, рыб и более 50-60% лишайников, мохообразных и млекопитающих, обитают в Вишерском заповеднике. В России и Европе роль заповедника можно характеризовать как значимую, а по отдельным параметрам (например, как участок сохранения крупнейшей группировки Thymallus thymallus), как незаменимую, ключевую. На мировом уровне Вишерский заповедник выделяется сохранением природной среды экорегиона Global200 Уральских горной тайги и тундр, южного отрога крупной малонарушенной лесной территории и наличием трёх глобально редких видов (Hucho taimen, Emberiza rustica, Rangifer tarandus). Перспективными направления развития методики считаем разработку подходов к оценке природных комплексов в формировании климата, выявлению ценных гидрологических (поверхностных и подземных) объектов. Интересным представляется проведение оценок иных заповедников, национальных парков, других крупных ООПТ, что позволит предметно сравнивать их между собой. Пополнение некоторых сведений (распространение редких экосистем, численные данные об интенсивности вещественного круговорота, некоторых слабоизученных групп биоты) в будущем даст возможность для более полной оценки природоохранной значимости о Вишерского заповедника.

Биоразнообразие, заказник, заповедник, ландшафтное разнообразие, национальный парк, природный парк, экологическое равновесие

Короткий адрес: https://sciup.org/147242786

IDR: 147242786 | УДК: 502.43 | DOI: 10.17072/2410-8553-2023-2-7-22

Текст научной статьи Оценка природоохранного значения особо охраняемых природных территорий (на примере заповедника «Вишерский»)

DOI:

DOI:

Необходимость определения природоохранного значения той или иной особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) нередко возникает во время научной дискуссии [10, 40] или в процессе решения прикладных задач: оценка ущерба, сравнение альтернативных вариантов при ОВОС. В конкретных примерах подобных оценок, как правило, используют лишь 1-2 подхода. Так, характеристика ценности того или иного заповедника, национального парка, часто, дается в категориях сохранения биоты («обитает более 500 видов сосудистых растений, из которых 7 включены в Красную книгу») или других природных компонентов и комплексов («сохраняются эталоны черноземов / экосистемы дельты Волги»). Другие формы природоохранной значимости либо не оцениваются, в связи с недостатком информации, либо просто не упоминаются.

В мировой природоохранной практике существует несколько основных подходов к оценке роли той или иной ООПТ для сохранения природной среды. Обзор этих подходов приводится ниже, в разделе «Материал и методика». Первый авторский вариант обзора методов оценки природоохранной значимости особо охраняемых природных территорий подготовлен Санниковым [61]. В этой работе акцент ставился на оценку репрезентативности сложившихся совокупностей (сетей) ООПТ на региональном уровне.

Конкретных исследований по оценке природоохранной значимости заповедника «Вишерский» ранее не проводилось. В определенной мере, роль заповедника в структуре сети ООПТ Пермского края оценивается в исследовании Санникова и Бузмакова [63]. По отдельным ботаническим, зоологическим и другим аспектам, значимость заповедника выявлена в ряде профильных исследований [8, 22, 23, 25, 28, 29].

Цель работы – обосновать методику комплексной оценки природоохранного значения особо охраняемой природной территории.

Поставленные задачи:

-

- Проанализировать существующие подходы к оценкам природоохранной значимости отдельных объектов, территорий, акваторий.

-

- Выявить универсальные группы параметров и конкретные показатели в каждой группе для оценки природоохранной значимости ООПТ.

-

- Опробовать предложенную методику на примере государственного природного заповедника «Вишер-ский».

Материал и методика

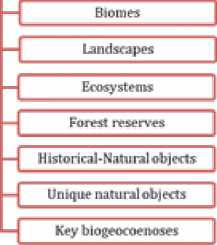

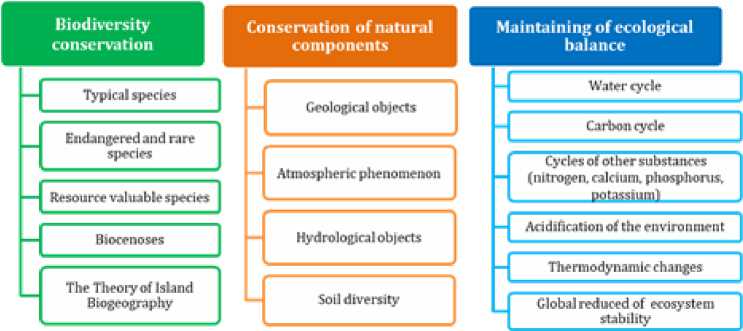

К основным направлениям сохранения географического разнообразия, определяющим природоохранную ценность, мы относим: сохранение природных комплексов, сохранение биоты, сохранение природных компонентов и поддержание экологического равновесия (рис. 1 / fig. 1).

Рис. 1. Комплексная оценка природоохранной значимости особо охраняемых природных территорий

Conservation of natural complexes

Fig. 1. Comprehensive assessment of the conservation value of protected areas

Сохранение природных комплексов. Общий подход к оценке сохранения природных комплексов заключается в выделении приоритетных регионов (районов, зон, областей) для природоохранных целей. Значимость охраняемых территорий определяется по расположению внутри приоритетных районов и по площади среди остальных ООПТ района. На глобальном уровне это направление реализуется при помощи серии биогеографических районирований Земли для природоохранных целей. Такие работы проводились Международным союзом охраны природы IUCN, Всемирным фондом дикой природы WWА и некоторыми другими исследователями. Их результатом стали широко известные схемы делений Земли на биогеографические провинции [15, 78, 88], экорегионы [86], в том числе 200 ключевых экорегионов Global 200 [85] и так называемые «очаги биоразнообразия / biodiversity hotspots» [84]. Для России (на федеральном уровне) наиболее значима схема деления на физико-географические страны и природные зоны [57], на базе которой происходит развитие географической сети федеральных ООПТ [15, 41]. На региональном уровне используются более подробные районирования соответствующих территорий.

Иное направление состоит в выявлении и охране отдельных типичных или уникальных природных комплексов. Примерами таких объектов служат: водно-болотные угодья международного значения [31]; лесные генетические резерваты; эталонные участки лесов и нелесных (степных, луговых, тундровых, болотных) сообществ; малонарушенные лесные территории [43]; ключевые орнитологические [26, 80] и ботанические территории [81]; уникальные природные объекты и феномены.

В рамках международной лесной сертификации для некоторых регионов составлены перечни редких лесных экосистем: Приморский [1], Алтайский [24], Пермский края [51].

Сохранение биоты. В рамках реализации Конвенции о биоразнообразии ООН развивается особое направление природоохранной деятельности, связанное с сохранением разнообразия живых организмов. Стандартный уровень изученности для крупных ООПТ, на видовом уровне, позволяет фиксировать значимость охраняемой территории в сохранении биоты через: сохранение редких и исчезающих, хозяйственно ценных видов, всего биоразнообразия.

Для оценки вклада ООПТ в сохранение редких и исчезающих видов используются Красных книг, «Красные списки / Red Lists»: Международного союза охраны природы и Европейского союза [82], национальные [36, 37] и региональные перечни [7, 35]. В международных красных списках в качестве редких и исчезающих отмечаются виды, имеющие статус: находящиеся на грани полного исчезновения (CR), вымирающие (EN), уязвимые (VU).

Роль ООПТ в поддержании численности хозяйственно ценных видов выявляется при помощи учета охотничье-промысловой фауны, зимних маршрутных учетов, сведений, полученных при помощи фотоловушек, данных о вылове рыбы и других сведений, публикуемых как в Летописях природы, так и в научной литературе.

Планомерное многолетнее изучение биоты крупных ООПТ, прежде всего, заповедников, как правило, позволяет составить общий список флоры и фауны и определить совокупное число выявленных видов, хотя бы по основным таксономическим группам биоты. Сравнение общего числа видов, отмеченных на ООПТ, с суммарными значениями по России [4, 48, 69, 76], региону [27, 44, 50, 52, 65] показывает вклад особо охраняемой природной территории в сохранение биоразнообразия на разных пространственных уровнях.

Для сохранения биоценозов проводятся работы по выявлению редких, уникальных, ценных сообществ живых организмов. Например, списки редких и нуждающихся в охране растительных сообществ опубликованы для Украины [19]), Казахстана [55], Сибири [33], Брянской [13], Оренбургской [73], Самарской [59] областей, Татарстана [70], Забайкалья [9], Приморья и Приамурья [39], и ряда других территорий. В Прикамье статус ООПТ имеют ряд биоценозов, расположенных далеко за пределами соответствующей природноклиматической зоны. Например, на севере края, в зоне средней тайги, выявлен небольшой участок, на котором сформирован остепненный луг (Ручский луг); выявлены сообщества, сформированные при участии вереска – вида на восточной границе своего ареала (Веслянский бор-верещатник).

Для отдельных крупных заповедников и национальных парков перспективна оценка с применением теории развития островной биоты Мак-Артура и Вильсона. На базе этих положений могут быть рассчитаны показатели, характеризующие способность охраняемых территорий обеспечивать устойчивое существование сообществ в условиях биогеографической изоляции в том или ином виде. Например, антропогенной нарушенности близлежащих участков.

Сохранение природных компонентов. Помимо сохранения разнообразия живых организмов существует отдельное направление работ, связанное с сохранением разнообразия абиотических компонентов экосистем. Хорошо разработаны подходы к сохранению уникальных геологических объектов (систематизацию ведет Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. Карпинского) и эколого-генетического разнообразия почв (разработка Красных книг почв России и регионов). Нередко на региональном уровне выявлены и описаны ценные гидрологические объекты: водопады, ледники, озера, исчезающие реки и т.п. Перспективным остаётся разработка теоретической и методической базы для сохранения климатических, климатообразующих объектов. Хотя на уровне РФ подобная работа уже проведена на основе дистанционных и климатических данных [38].

Поддержание экологического равновесия. Согласно теоретическим представлениям одним из главных факторов поддержания экологического равновесия является сохранение естественных биосферных круговоротов вещества и потока энергии [56]. Эти процессы наиболее полно поддерживаются в хорошо сохранившихся, слабо преобразованных экосистемах охраняемых территорий. Доли площади ООПТ в пределах водосборных территорий отражают степень сохранения естественного круговорота веществ (прежде всего, воды), поддержания экологического равновесия.

В теоретическом, методическом смысле существенно слабее изучены вопросы взаимосвязи территориальной охраны природы и негативных эффектов, вызванных экологическими кризисами современности (снижение надежности экосистем, термодинамические изменения климата, закисление среды). Несмотря на то, что прямые методы оценки таких взаимосвязей еще не разработаны, развитие этого направления представляется важным и перспективным.

Территория исследования. Оценка природоохранной значимости (по предложенной методике) проведена на примере государственного природного заповедника «Вишерский». Он создан 26 февраля 1991 г. на северо-востоке Пермского Прикамья, в горной части региона. Площадь Вишерского заповедника – 241 200 га, а его охранной зоны – 52 218 га [6]. Он охватывает верховья реки Вишеры и её притоков: Вёлса, Лыпьи, Мойвы, Нилоса, Лопьи, Хальсории и других.

Многообразие природных ландшафтов определяет горный рельеф. Горная и предгорная тайга, занимает чуть менее 3/4 площади Вишерского заповедника. Она большей частью представлена коренными старовозрастными лесами из ели и пихты с участием кедра, а также березы. Более четверти площади занимают открытые ландшафты низкогорий и среднегорий Северного Урала. Это лесолуговые и кустарниковые сообщества подгольцового пояса, горные тундры и каменные осыпи, холодные каменистые горные пустыни (для самых высоких хребтов более 1200 м над уровнем моря). Основу флоры высших сосудистых растений охраняемой территории составляют бореальные (северные таежные) виды (60%). Они широко распространены в темнохвойных лесах, на пойменных лугах и сфагновых болотах. Около 30% видов растений приходится на арктические, арктоальпийские и монтанные виды, которые произрастают на безлесных вершинах хребтов и скалах-останцах. Оставшиеся 10% видов реликты, представляющие неморальную, лесостепную флоры и реликты плейстоценовых тундр. Животный мир заповедника типичен для Северного Урала. Его характерной особенностью является сочетание представителей бореальной, сибирской, европейской и субарктической фаун [6].

Результаты и обсуждение

Сохранение природных комплексов в Вишерском заповеднике. Место Вишерского заповедника в системе мировых, европейских, российских и региональных районирований показано в таблице 1 / table 1.

Таблица 1

Заповедник «Вишерский» в системе районирований, используемых для природоохранных целей

Table 1

The place of «Visherskiy State Nature Reserve» in the system of conservation zoning

|

Схемы районирования // Schemes of zoning |

Территориальная единица Вишерского заповедника // Terrestrial unit of "Vishersky" reserve |

Число крупных ООПТ / Ранг Ви-шерского заповедника // Numbers of large protected areas / Rank of "Vishersky" reserve |

|

Мир // World |

||

|

Экорегионы WWF // Ecoregions of WWF [85-87] |

Уральские горные леса и тундра – 1 из приоритетных экорегионов в сети «Global 200» // Ural mountain forests and tundra – 1 of the priority ecoregions (Global 200) |

10/3 |

|

Биотическое районирование Палеарктики // Biotical zoning of Palearctic [15] |

Западно-Евразийская (таежная) провинция // West Eurasian (taiga) province |

41/10 |

|

Биогеографическое районирование // Biogeographical zoning [88] |

Провинция Западно-Евразийской тайги // Province of West Eurasian taiga |

60/13 |

|

«Очаги биоразнообразия» // Biodiversity hotspots [84] |

Не входит ни в один из очагов / Not included in any of the hotspots |

0/0 |

|

Европа // Europe |

||

|

Биогеографическое районирование Европы // Biogeographical zoning of Europe [77] |

Альпийский регион (объединяет Альпы, Карпаты, Кавказ, Скандинавские горы и Урал) |

8 (на Урале) / 3 |

|

Россия // Russia |

||

|

Физико-географическое районирование СССР // Physic-geographical zoning of USSR // Biogeographical zoning of Europe [57] |

Средневысотный Северный Урал (объединяет Альпы, Карпаты, Кавказ, Скандинавские горы и Урал) // Alpine region (unites the Alps, the Carpathians, the Caucasus, the Scandinavian mountains and the Urals) |

4/2 |

|

Пермский край / Perm region |

||

|

Почвенное районирование // Soils zoning [34] |

Горно-Уральский район горно-лесных и горно-луговых скелетных почв // Mountain-Urals region of mountain-forest and mountainmeadow skeletal soils |

4/1 |

|

Геоботаническое районирование // Geo-botanical zoning [20] |

Горно-таежные пихтово-еловые леса // Mountain taiga fir-spruce forests |

5/1 |

|

Ботанико-географическое районирова ние // Botanic-geographical zoning [49] |

Северо- и среднетаежные кедрово-еловые горные леса // Northern- and middle-taiga cedar-spruce mountain forests |

2/1 |

|

Герпето-географическое районирование // Herpetic-geographical zoning [74] |

Район средневысотных гор // District of medium altitude Ural mountain |

3/1 |

|

Фаунистическое районирование // Zoning of fauna [16] |

Камско-Вишерское Приуралье // Preurals near the Kama and Vishera rivers |

11/1 |

|

Физико-географическое районирование, Ландшафтные округа // Physic-geographical zoning. Landscape districts [72] |

Округ средневысотных гор, холмов и увалов Косьвинско-Вишерского Урала с густой сетью узких речных долин и моховой пихтово-еловой горной тайгой // District of medium-altitude mountains, hills of the Kosvinsko-Vishersky Urals with a dense network of narrow river valleys and mossy firspruce mountain taiga |

3/1 |

|

Физико-географическое районирование, Подтипы ландшафтов // Physic-geographical zoning. Under types of landscapes [46] |

Среднетаежный подтип // Middle taiga under type |

13/1 |

|

Физико-географическое районирование, Подклассы ландшафтов // Physic-geographical zoning. Under classes of landscapes [46] |

Среднегорный подкласс // Middle mountain under class |

2/1 |

|

Природоохранное районирование // Central Ural [12] |

Центральный Урал // Central Ural |

2/1 |

На мировом уровне Вишерский заповедник (по площади) входит в верхнюю треть крупных ООПТ, расположенных в экорегионе уральских горных лесов и тундр, а также и биогеографической провинции Западно-Евразийской тайги. В альпийском биогеографическом регионе Европы (в пределах Урала), так же, как и на средневысотном Северном Урале (федеральное районирование), Вишерский заповедник оказался крупнее не менее чем половины ООПТ того же ранга. Внутри Пермского края Вишерский заповедник, по всем рассмотренным схемам районирования, уверенно занимает первое место. В целом, заповедник играет ключевую роль в таежной зоне и на Урале.

Значимым также представляется выявление и охрана типичных и уникальных природных комплексов. На территории «Вишерского» к таким следует отнести Ключевую орнитологическую территорию России международного значения «Верхне-Вишерский горный массив» [83]; последний массив сохранившихся в Пермском крае малонарушенных лесных тер- риторий [43]; два крупнейших в регионе лесных генетических резервата кедра [58]. Перспективным остается выявление редких экосистем [51] и других ценных природных комплексов.

Роль Вишерского заповедника в сохранении биоты . Вишерский заповедник – относительно крупная и хорошо изученная ООПТ. Данные об общем биологическом разнообразии этой территории получены в ходе многолетних режимных наблюдений сотрудников заповедника, а также профильных работ отдельных групп учёных. К настоящему времени опубликованы данные о списках агарикоидных грибов, лишайников и сосудистых растений [8], мохообразных [25] жесткокрылых насекомых [28], рыб [22, 23], рептилий, амфибий [64], птиц [29] и млекопитающих [64]. Общие сводные данные о числе видов приводятся в обзорной статье Бахарева, Семенова [6]. Сравнение числа видов, выявленных в границах Вишерского заповедника, с аналогичными показателями по Пермскому краю и РФ, приведены в таблице 2 / table 2.

Таблица 2

Выявленное биоразнообразие заповедника «Вишерский», его доля в России и Пермском крае

Table 2

Identified biodiversity of the «Visherskiy State Nature Reserve», its share in Russia and in the Perm region

|

Некоторые таксономические группы // Some taxa |

Число выявленных видов, шт. // Number of identified species, pcs. |

||

|

ГПЗ «Вишерский», шт. (доля (%) от Пермского края / от РФ) // «Visherskiy» State Nature Reserve (share (%) from Perm region / from Russia)1 |

Пермский край // Perm region2 |

Россия // Russia3 |

|

|

Mammalia |

45 (67,2 / 14,1) |

67 |

320 |

|

Aves |

180 (62,9 / 22,8) |

286 |

789 |

|

Reptilia |

1 (16,7 / 1,3) |

6 |

80 |

|

Amphibia |

3 (30,0 / 10,3) |

10 |

29 |

|

Pisces |

15 (34,9 / 4,4) |

43 |

343 |

|

Coleoptera |

41 (≈ 1,2 / ≈ 0,3) |

≈ 3 500 |

≈ 15 000 |

|

Tracheophyta |

602 (36,3 / ≈ 4,8) |

1 658 |

≈ 12 500 |

|

Bryophyta |

475 (77,5 / ≈ 21,6) |

613 |

≈ 2 200 |

|

Lichenes |

345 (53,9 / 9,7) |

640 |

3 540 |

|

Agaricomycetes |

335 (38,6 / 10,3) |

868 |

3 246 |

Примечание: // Note:

1 – Число видов, выявленных в Вишерском заповеднике, указано согласно // The number of species identified in the «Visherskiy» State Nature Reserve is indicated according to [6, 8, 22, 23, 25, 28, 29]

2 – Число видов, выявленных в Пермском крае, указано согласно // The number of species identified in the Perm region is indicated according to [27, 44, 50, 52, 65]

3 – Число видов, выявленных в России, указано согласно // The number of species identified in the Russia is indicated according to [4, 48, 76]

Анализируя полученные значения биоразнообразия (таблица 2 / table 2), необходимо учитывать, что собственно число обитающих видов (абсолютное значение) это сравнительно малоинформативный показатель, в виду неравномерного зонального и азонального распределения биоразнообразия. Так, при одинаковой площади, разнообразие живых организмов, скорее всего, будет выше на экваторе и в тропиках, чем в тайге или тундре. То же, характерно и для пары: горный – равнинный заповедник. Более информативным следует считать относительный показатель, то есть долю видов, выявленных на ООПТ, относительно региона, зоны (подзоны), горной страны, государства.

Интерпретация полученных значений требует хорошей осведомленности о текущей степени изученности. Так, низкая степень изученности ООПТ, может приводить к необоснованно тому, что доля, выявленных на охраняемой территории видов, будет необоснованно низкой. Именно такая ситуация характерна для фауны Coleoptera Вишерского заповедника. Очевидно, что масштабное и системное изучение жуков выявит еще многие десятки (а возможно и сотни) видов жесткокрылых в границах этой ООПТ.

Наоборот, хорошая изученность отдельной ООПТ на фоне недостаточной обследованности региона, может приводит к существенной переоценке роли ООПТ в сохранении биоразнообразия. Этот эффект, по-види-мому, наблюдается в отношении лишайников, мохообразных и агарикоидных базидиомицентов.

В целом, наибольших долей сохраняемого биоразнообразия на региональном (63–67%) и федеральном уровне (14–23%) Вишерский заповедник достигает по группам млекопитающих и птиц. Высокие доли выявленных видов по мохообразным, лишайникам и грибам в регионе, вероятно, вызваны субъективной причиной – низкой степенью изученности соответствующих флор в Пермском крае.

Доли охраняемого в Вишерском заповеднике биоразнообразия рыб, амфибий и рептилий, относительно невелики, что объясняется объективными причинами: холодным климатом, относительно небольшой долей и однообразностью водных экосистем. Крайне низкие доли выявленного разнообразия жуков, связаны со фрагментарной изученностью заповедника профильными специалистами.

Для некоторых типичных и хозяйственно значимых видов Вишерский заповедник может рассматриваться как кормовой и/или воспроизводственный участок, а в ряде случаев даже, как рефугиум. Данные о численности таких видов в границах ООПТ и в Пермском крае показаны в таблице 3 / table 3.

Таблица 3

Численность типичных и хозяйственно ценных видов в заповеднике «Вишерский», доля в Пермском крае

The number of typical and economically valuable species in the «Visherskiy State Nature Reserve», hare in the Perm region

Table 3

|

Типичные и хозяйственно ценные виды // Typical and economically valuable species |

ГПЗ «Вишерский» / доля от Пермского края, % // «Visherskiy» State Nature Reserve / share from Perm region, % [66, 67] |

Пермский край // Perm region [47] |

|

Alces alces |

50 / 0,1 |

39 526 |

|

Rangifer tarandus1 |

225 / 10,01 |

2 2501 |

|

Canis lupus |

6 / 10,8 |

56 |

|

Ursus arctos |

35 / 0,5 |

7 542 |

|

Martes zibellina2,3 |

2952 / 92,2 |

3203 |

|

Gulo gulo |

10 / 4,1 |

244 |

|

Mustela erminea |

100 / 1,7 |

5 834 |

|

Mustela nivalis |

27 / ??? |

н.д. |

|

Mustela sibirica |

8 / 0,7 |

1 154 |

|

Neogale vison |

100 / 0,5 |

19 060 |

|

Lutra lutra |

30 / 0,9 |

3 338 |

|

Lepus timidus |

1500 / 1,2 |

125 498 |

|

Castor fiber |

435 / 1,8 |

24 470 |

|

Sciurus vulgaris |

350 / 0,4 |

92 426 |

Примечание: // Note:

1 – Численность Rangifer tarandus в горах Урала, согласно данным Королева [32] / Доля относительно Урала // The number of Rangifer tarandus in the Ural Mountains, according to Korolev [32] / Proportion relative to the Urals

2 – Численность Martes zibellina в Вишерском заповеднике по данным ЗМУ 2008-2014 гг. // The number of Martes zibellina in the «Visherskiy» Reserve according to the winter route surveys data for 2008-2014 [66, 67]

3 – Численность Martes zibellina в Пермском крае согласно [21] в среднем составляет 25 особей. В таблице указано число с учетом численности соболя в Вишерском заповеднике // The number of Martes zibellina in the Perm region according to [21] averages 25 individuals. The table shows the number taking into account the number of sables in the «Visherskiy» Reserve

Для большей части рассмотренных (таблица 3 / table 3) видов, обитающих в Вишерском заповеднике, их доля, относительно общей численности по региону, находится на очень низком уровне 0,5-2%. Исключение составляют 3 вида. Относительно высока доля росомахи и волка (4,1% и 10,8%, соответственно). Вероятно, это объясняется сжиманием их естественного ареала (глухая ненарушенная тайга), прежде всего, из-за рубок леса. Основные крупные массивы ненарушенных лесов сейчас сохраняются именно на северо-востоке региона. Кроме того, волк, вне границ заповедника и биологических заказников активно истребляется местными жителями. Группировка дикого северного оленя в Вишерском заповеднике составляет 1/10 от общей численности всех этих копытных в горах Урала. Она же, по-видимому, является одной из самых южных в Европейской части России.

На общем, фоне значительно выделяется соболь, доля которого достигает более 90% от общей численности зверька в регионе. Сейчас в Пермском Прикамье соболя практически невозможно практически встретить за пределами заповедника. Хотя еще в начале – середине XX в. соболя добывали практически по всей северной и горной части региона. Предполагаем, что помимо уже перечисленных промыслового и лесозаготовительного факторов, значительную роль также играет наличие больших массивов кедра в заповеднике. Это существенно увеличивает объем кормовой базы для соболя.

Велика природоохранная роль Вишерского в поддержании численности популяции европейского хариуса в Камском бассейне. По данным Зиновьева и Семёнова [22] верхняя Вишера и её притоки обеспечивают устойчивое существование самой крупной в Европе группировки европейского хариуса. Численность по- В границах заповедника выявлено 87 видов редких ловозрелых особей в ней, в среднем, составляет 150- и исчезающих видов живых организмов, включенных 200 тысяч особей. в те или иные перечни (таблица 4 / table 4).

Таблица 4

Виды из списков Красных книг, выявленные в Вишерском заповеднике, согласно [6, 8, 22, 23, 25, 28, 29]

Table 4

Red lists species identified in the «Visherskiy State Nature Reserve» according [6, 8, 22, 23, 25, 28, 29]

|

Уровень Красных книг // Level of Red list |

Распределение редких и исчезающих видов по таксономическим группам // Distribution of rare and endangered species by taxonomic groups |

Всего видов // Total species |

||||||

|

Mammalia |

Aves |

Pisces |

Insecta |

Tracheophyta |

Bryo-phyta |

Li-chenes |

||

|

Международный // International [82]2 |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

Европейский // European [82]2 |

– |

1 |

– |

– |

– |

25 |

– |

26 |

|

Российский // Russian [36, 37] |

1 |

7 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

13 |

|

Региональный // Regional [7, 35] |

1 |

14 |

1 |

1 |

9 |

191 |

6 |

511 |

Примечание: // Note:

1 – Bryophyta, редкие для Пермского края, в Красной книге региона не указаны, по-видимому из-за недостаточной изученности. В таблице, редкие виды Bryophyta для Пермского края указаны согласно // Bryophyta, rare for the Perm region, is not listed in the Red Book of the region, apparently due to insufficient knowledge. In the table, rare species of Bryophyta for the Perm region are indicated according to [7].

2 – Отмечены виды, имеющие статус: находящиеся на грани полного исчезновения (CR), вымирающие (EN), уязвимые (VU) // Species with statuses are noted: critically endangered (CR), endangered (EN), vulnerable (VU).

Наиболее редкими видами следует считать северного оленя, овсянку-ремеза и тайменя, которые включены не только в Красные книги Пермского края и России, но и в перечни исчезающих видов на Европейском и даже глобальном уровнях. Наибольшее число редких видов выявлено среди мохообразных. Отметим, что утвержденный список Bryophyta, подлежащих охране в Пермском крае, отсутствует. Вместо него нами использованы данные о редкости видов Безгодова [7]. Сравнительно много (14, 9, 6) видов птиц, сосудистых растений и лишайников, выявленных в Вишерском, также включены в Красные книги Пермского края и РФ. Среди млекопитающих, рыб и насекомых, отмечено лишь по одному редкому виду.

Среди лесов заповедника ценными на уровне региона [51] следует считать леса со значительной долей кедра и лиственницы в сложении первого яруса древостоя. Точного подсчета площадей таких насаждений пока не проведено. Однако, есть основания полагать, что по обеим категориям в границах Вишерского заповедника сформирована заметная часть (от площади по Пермскому краю) таких лесов.

Среди нелесных экосистем также выявлен [8] ряд ценных объектов. К ним можно отнести реликтовый скальный комплекс лесостепных видов на южной оконечности хребта Чувал, реликтовый арктоальпийский комплекс дриадовых тундр на Молебном Камне, Муравьином Камне и ряд других.

Интересной и пока не выполненной задачей остается расчет показателей, характеризующих способность заповедника обеспечивать устойчивое существование сообществ в условиях биогеографической изоляции (на базе теории островной биогеографии Мак-Артура и Вильсона).

Заповедник «Вишерский». Сохранение природных компонентов. Среди абиотических природных компонентов заповедника «Вишерский» наибольшей изученностью характеризуются недра (геологическое строение). В частности, выделено 8 ценных геологических объектов: гора Большой Хапхар-Не-Тумп, Ту-лымский ансамбль, Мойвинский массив, Чувальская жила, проявление Вейнберг и др. [18]. Значение этих геологических объектов повышается от местного и регионального до международного.

Почвенный покров, водные объекты, атмосферные процессы изучены слабее. Либо, при выявления ценных компонентных объектов, есть объективные сложности. Необходимо продолжить работу в этом направлении.

Географически значимым объектом следует считать водораздел 3 крупнейших речных бассейнов Волги, Печоры и Оби – гору Саклаим-Сори-Чахль.

Вклад заповедника «Вишерский» в поддержание экологического равновесия. Заповедник «Вишерский» включает обширный массив ненарушенных экосистем в верховьях р. Вишеры, играя значимую роль в поддержании круговорота воды не только на северо-востоке края, но и в регионе в целом. Так, по некоторым гидрологическим критериям (средняя высота водосбора, среднегодовой модуль стока, среднемноголетний объем стока, среднегодовой расход, максимальный расход половодий и др.) именно Кама является притоком Вишеры, а не наоборот [30].

Согласно данным многолетних наблюдений [45] сток Вишеры составляет около 28,5% от суммарного регионального стока (р. Кама в районе г. Чайковский). При этом сама водосборная площадь реки занимает лишь 19,5% от территории края.

Круговороты других химических элементов и соединений в экосистемах «Вишерского» пока изучены недостаточно. В научной литературе только первые данные по этой теме были опубликованы сравнительно недавно. Так, известна серия работ Е.А. Ларионовой, Е.А. Ворончихиной [5, 17, 42] о содержании тяжелых металлов в экосистемах, публикации о фоновых значениях некоторых химических элементов в почвах [2, 11, 60], водах [14, 62]. Имеются публикации, оценивающие влияние глобальных климатических изменений на природную среду Вишерского заповедника [3, 53, 54, 71]. Необходимо продолжение исследований естественных круговоротов.

Также перспективной остается оценка роли природных комплексов заповедника в снижении негативных эффектов, наблюдаемых при изменении климата, закислении природных сред, снижении надежности экосистем.

Если рассматривать горный северо-восток Пермского края, то существующих крупных ООПТ, здесь всего две: Вишерский заповедник и охраняемый ландшафт «Кваркуш». Существующая общая доля ООПТ (35,7%) в этом районе вполне соответствует Российским (17%) и мировым (20-30%) нормам территориальной охраны природы [63]. В случае отсутствия/лик-видации Вишерского заповедника, общая доля ООПТ на северо-востоке региона снизилась бы до уровня (6,7%). Это, как минимум, в 2,5–3 раза ниже минимально необходимого [63].

Заключение

Для решения ряда научных и прикладных задач существует необходимость разработки методики комплексной оценки природоохранного значения для отдельной ООПТ.

Обзор мировой и отечественной природоохранной практики, и теоретических представлений позволяет выделить 4 группы основных показателей, определяющих природоохранную ценность.

Сохранение природных комплексов, в основном реализуется через категоризацию (для природоохранных задач) регионов в системах природных (биогеографических, ботанических, почвенных и др.) районирова-ний, разработанных как на мировом, так и на российском уровнях. Иной подход заключается в выявлении и сохранении отдельных ценных, как правило крупных, природных объектов, природных феноменов, экосистем.

Оценка вклада ООПТ в устойчивое существование биологического разнообразия, чаще всего, реализуется на популяционно-видовом и биоценотическом уровнях. Для оценки роли ООПТ в поддержании популяций, могут быть использованы совокупные значения общего биоразнообразия, данные по отдельным хозяйственно значимым видам или сведения о местах обитания редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги региона, страны, мира. Работа на уровне сообществ требует более сложной подготовки, предварительных исследований, выявляющих редкие и уязвимые типы биоценозов.

Сохранение абиотических природных компонентов нередко, оказывается, сильно затруднено отсутствием конкретных сведений о их распространении. Наиболее перспективным представляется оценка роли ООПТ в сохранении ценных геологических и почвенных объектов. В отношении атмосферы, наземных и подземных водных объектов, на данный момент, перспективна разработка методической основы по определению их природоохранной значимости.

Наиболее очевидной характеристикой вклада ООПТ в поддержание экологического равновесия мы считаем данные о круговороте воды. В этом случае, базовой единицей оценки становятся речные бассейны, водосборы.

Для дифференциации результатов оценки предлагается использовать 3 пространственных уровня: региональный или зональный, общегосударственный (для крупных стран, например, России), мировой.

Предлагаемая методика оценки использует сведения об ООПТ, накапливаемые посредством многолетних наблюдений (ЗМУ, фотоловушки, мониторинг состояния природных сред) и профильные исследования учёных. Для их сравнения с региональными, зональными, общегосударственными сведениями, также предполагается пользоваться открытыми данными публикуемыми, как отдельными учеными, исследовательскими коллективами, так и органами государственной власти.

Сформулированный алгоритм оценки природоохранной значимости представляется достаточно универсальным. Типовой набор источников исходной информации позволяет расширить опыт подобной оценки на любую крупную ООПТ со средним или высоким уровнем изученности.

Предложенная методика опробована на примере государственного природного заповедника «Вишер-ский», который находится на восточном краю Европы, на западном склоне Северного Урала. Анализ природоохранной значимости заповедника «Вишерский» показал следующее.

На региональном уровне Вишерский, очевидно, является самой ценной ООПТ в Пермском крае по всем рассматриваемым показателям. Значимость Вишер-ского заповедника заметно превышает, аналогичные показатели Басег (второй заповедник региона) и, тем более, региональных ООПТ. Например, в границах заповедника отмечено 36% всех видов животных и 12% сосудистых растений и 60% лишайников, занесенных в региональную Красную книгу. Популяции соболя еще сохраняется в Пермском крае, фактически только благодаря Вишерскому заповеднику. Здесь находится 2 лесных генетических резервата кедра и 8 ценных геологических объектов. Несмотря на относительно небольшую площадь внутри Пермского края, экосистемы заповедника играют заметную роль в региональном круговороте воды.

На российском и европейском уровне значение заповедника также достаточно велико. Внутри своих физико-географических и биогеографических районов Вишерский, по площади, больше половины – двух третей остальных ООПТ того же ранга. Здесь расположена ключевая орнитологическая территория. Обитает относительно крупная группировка дикого северного оленя – одна из самых южных в России и Европе. Наибольшая в Европе группировка европейского хариуса также существует в водотоках заповедника. На территории Вишерского выявлено 14,1%, 22,8%, 21,6% всех видов млекопитающих, птиц и мохообразных России, а также 6% охраняемых лишайников Европы.

На глобальном уровне Вишерский заповедник выполняет значимую роль сохранения природной среды провинции Западно-Евразийской тайги, экорегиона Уральских горной тайги и тундр, опережая по площади 70-80% заповедников, национальных и природных парков, крупных заказников. Мировая значимость заповедника заключается в сохранении значительной части южного отрога малонарушенной лесной территории, меридионально вытянутой вдоль Северного и Приполярного Урала. Три вида, обитающих здесь, признаны глобально редкими. Это северный олень, овсянка-ремез, таймень.

Вместе с тем, анализ природоохранного значения показал, что имеется целый ряд показателей (редкие экосистемы, ценные гидрологические объекты, атмосферные явления, круговороты химических элементов в экосистемах заповедника и др.) изученность которых пока не позволяет оценивать их предметно.

Сведения об авторском вкладе

П.Ю. Санников – поиск и анализ данных, подготовка первого варианта рукописи, вычитка финального варианта статьи.

П.Н. Бахарев – поиск и анализ фондовых данных заповедника «Вишерский», вычитка финального варианта статьи.

Contribution of the authors

P.Yu. Sannikov – data search and analysis, preparation of the first edition of the manuscript, proofreading of the final version of the manuscript.

P.N. Bakharev – collection and analysis of «Visher-skiy» State Nature Reserve stock data, proofreading of the final version of the manuscript.

Список литературы Оценка природоохранного значения особо охраняемых природных территорий (на примере заповедника «Вишерский»)

- Аксенов Д.Е., Дубинин М.Ю., Карпачевский М.Л., Ликсакова Н.С., Скворцов В.Э., Смирнов Д.Ю., Яниц-кая Т.О. Выделение лесов высокой природоохранной ценности в Приморском крае. Категории, важные для сохранения растительного покрова. М.: Издательство МСоЭС, 2006. 186 с.

- Андреев Д.Н., Дзюба Е.А. Суммарное химиче-ское загрязнение почв тяжелыми металлами в различ-ных биотопах на территории Вишерского заповедника // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18(2-2). С. 283–287.

- Андреев Д.Н., Хотяновская Ю.В. Анализ измене-ния радиального прироста ели сибирской (Picea obovata) и пихты сибирской (Abies sibirica) на террито-рии заповедника «Вишерский» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18(2). С. 30–34.

- Андреев М.П., Гимельбрандт Д.Е. (ред.). Флора лишайников России. Биология, экология, разнообра-зие, распространение и методы изучения лишайников. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 392 с.

- Бахарев П.Н., Ворончихина Е.А., Ильиных С.И., Лоскутова Н.М. Технофильные элементы в особо охраняемых экосистемах западноуральской тайги // Известия Самарского научного центра Российской ака-демии наук. 2012. Т. 14(1-8). С. 2136–2139.

- Бахарев П.Н., Семёнов В.В. Заповедник «Вишер-ский» // Атлас особо охраняемых природных террито-рий Пермского края / под ред. С.А. Бузмакова. Пермь: Астер, 2017. С. 30–35.

- Безгодов А.Г., Константинова Н.А. Редкие мо-хообразные Европы в Пермском крае // Вестник Перм-ского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2019. Сер. № 2. Физико-математические и естественные науки. Вып. 1. С. 34–45.

- Белковская Т.П., Переведенцева Л.Г., Мухутди-нов О.И., Селиванов А.Е., Бахарев П.Н., Прокошева И.В. Растительность и флора, грибы, лишайники запо-ведника «Вишерский». Соликамск, 2014. 400 с.

- Бойков Т.Г. Редкие растения и фитоценозы За-байкалья. Новосибирск: Наука, 1999. 264 с.

- Бузмаков С.А., Воронов Г.А. Основные под-ходы в определении качества окружающей среды // Из-вестия Самарского научного центра Российской акаде-мии наук. 2016. Т. 18(2). С. 587–590.

- Бузмаков С.А., Дзюба Е.А. Определение фоно-вого содержания циклических элементов в почвах Ту-лымского камня (Пермский край) // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2016. Т. 191(3). С. 49–57.

- Бузмаков С.А., Зайцев А.А. Состояние регио-нальных особо охраняемых природных территорий Пермского края // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2011. (3). С. 3–12.

- Булохов А.Д. (ред.). Зеленая книга Брянской об-ласти (растительные сообщества, нуждающиеся в охране). Брянск: ГУП «Брянское областное полигра-фическое Объединение», 2012. 144 с.

- Ваганов С.С., Блинов С.М. Влияние разгрузки подземных вод на формирование химического состава воды р. Вишеры // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2020. Вып. 3. С. 251–257. 15. Воронов А.Г. Кучерук В.В. Биотическое разно-образие Палеарктики: проблемы изучения и охраны // Биосферные заповедники / ред. В.Е. Соколова. Л.: Гид-рометиздат, 1977. С. 7–20.

- Воронцов Е.М. Птицы Камского Приуралья (Молотовской области). Горький: Изд-во ГГУ, 1949. 113 с.

- Ворончихина Е.А., Блинов С.М. Меньшикова Е.А. Технофильные металлы в естественных и урбанизированных экосистемах Пермского края // Экология урбанизированных территорий. 2013. (1). С. 103–108.

- Геологические памятники Пермского края: Энциклопедия / под. общ. ред. И.И. Чайковского; Горный институт УрО РАН. Пермь: «Книжная площадь», 2009. 616 с.

- Дидух Я.П. (ред.). Зеленая книга Украины. Киев: Альтерпрес, 2009. 448 с.

- Данилова М.М. Геоботанические районы Пермской области // Доклады IV Всеуральского совещания по физико-географическому и экономико-географиче-скому районированию. Пермь, 1958. С. 1–5.

- Данные зимних маршрутных учетов в Перм-ском крае за 2006-2016 гг. // Фондовые данные Управ-ления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хо-зяйства и экологии Пермского края.

- Зиновьев Е.А., Семёнов В.В. Рыбы Вишерского заповедника. Пермь: Астер, 2013. 96 с.

- Зиновьев Е.А., Семёнов В.В., Бакланов М.А. О расширении списка фауны рыб заповедника «Ви-шерский» // Антропогенная трансформация природной среды. 2016. (2). С. 122–127.

- Золотов Д.В., Кузменкин Д.В., Черных Д.В., Соломахин Д.Н., Грибков А.В. Рекомендации по выделе-нию высоких природоохранных ценностей категории «Редкие экосистемы и местообитания» в лесах Алтай-ского края. Всемирный фонд дикой природы (WWF). Красноярск, 2019. 66 с.

- Игнатова Е.А., Игнатов М.С., Константинова Н.А., Безгодов А.Г. Мохообразные заповедника «В-шерский». Пермь: ИЦ Титул, 2019. 124 с.

- Ключевые орнитологические территории Европейской России. Союз охраны птиц России. 2021. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbcu.ru/pro-grams/93/ (дата обращения: 12.02.2022).

- Козьминых В.О. Современные данные о таксономическом составе и разнообразии отряда жестко-крылых насекомых (Insecta, Coleoptera) в Пермском крае // Инновации в науке. Материалы XIX Междуна-родной заочной научно-практической конференции, 2013. Новосибирск, 22 апреля 2013 г. Новосибирск: Издательство «СибАК». С. 37–40.

- Козьминых В.О., Санников П.Ю. Жесткокрылые насекомые (Insecta, Coleoptera) заповедника «Ви-шерский» и соседних территорий // Антропогенная трансформация природной среды. 2018. (4). С. 60–66.

- Колбин В.А. Птицы заповедника «Вишерский» // Русский орнитологический журнал. 2009. Т. 18(510). С. 1555–1572.

- Комлев А.М., Черных Е.А. Реки Пермской области: режим, ресурсы, прогноз, проблемы. Пермь: Пермское книжное издательство, 1984. 215 с.

- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 1971. 5 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/waterfowl.pdf (дата обращения: 20.07.2023).

- Королев А.Н. Дикий северный олень европе-ской части России. Прошлое, настоящее, будущее // Лесной северный олень – проблемы и перспективы сохранения на европейском севере России: сборник ста-тей / Н. Шматкова (Ред.). М.: WWF, 2021. С. 5–8.

- Коропачинский И.Ю. (ред.). Зеленая книга Сибири: редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества. Новосибирск: Наука, 1996. 396 с.

- Коротаев Н.Я. Почвы Пермской области. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1962. 279 с.

- Красная книга Пермского края / под ред. М.А. Бакланова. Пермь: Алдари, 2018. 230 с.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М: «Товарищество научных изданий КМК», 2008. 855 с.

- Красная книга Российской Федерации, том «Животные». 2-ое издание. / под редакцией Д.С. Пав-лова. М.: ФГБУ «ВНИИ Экология». 2021, 1128 с.

- Кревер В.Г., Стишов М.С., Онуфреня И.А. Особо охраняемые природные территории России: современное состояние и перспективы развития. М.: «Орбис Питкус», 2009. 455 с.

- Крестов П.В., Верхолат В.П. Редкие расти-тельные сообщества Приморья и Приамурья. Владивосток: ДВО РАН, 2002. 200 с.

- Кулакова С.А., Зайцев А.А. Трансформация природной среды на особо охраняемых природных терри-ториях и ее влияние на экологическую комфортность // Географический вестник. 2016. Т. 39(4). С. 91–99.

- Лавренко Е.М., Гептнер В.Г., Кириков С.В., Формозов А.Н. Перспективный план географической сети заповедников СССР (проект) // Охрана природы и заповедное дело в СССР. 1958. Вып. 3. С. 3–87.

- Ларионова Е.А. Тяжелые металлы в горно-та-ежных ландшафтах (на примере заповедников «Ба-сеги» и «Вишерский»): дисс. канд. геогр. наук. Пермь. 2004. 158 с.

- Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) России. 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-russia (дата обращения: 13.03.2022).

- Мандрица С.А., Зиновьев Е.А., Шепель А.И., Бакланов М.А. Биоразнообразие позвоночных Пермского края. Определитель позвоночных. Пермь: Пермский государственный университет, 2008. 164 с.

- Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Том 1. Выпуск 25. Бассейн реки Камы (1976-1980 гг.). 1988. Л.: Гидрометиздат. 706 с.

- Назаров Н.Н. Классификация ландшафтов Пермской области // Вопросы физической географии и геоэкологии: Уральский межвузовский сборник научных трудов. Пермь, 1996. С. 4–10.

- О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2020 году. Государственный доклад. Пермь: Минприроды Пермского края, 2021. 285 с.

- О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году. Государственный доклад. М.: Минприроды России; МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. 1000 с.

- Овёснов С.А. Ботанико-географическое районирование Пермской области // Вестник Пермского университета. Серия Биология. 2000. Вып. 2. С. 13–21.

- Овеснов С.А. Местная флора. Флора Пермского края и ее анализ: учеб. пособие по спецкурсу. Пермь: Пермский государственный университет, 2009. 171 с.

- Овеснов С.А., Ефимик Е.Г., Санников П.Ю. Предварительный список редких лесных экосистем Пермского края // Устойчивое лесопользование. 2020. 4 (63). С. 30–38. https://doi.org/10.47364/2308-541X_2020_63_4_30

- Переведенцева Л.Г. Агарикоидные базидио-мицеты Пермского края // Грибные сообщества лесных экосистем. 2012. Т. 3. Петрозаводск: КарНЦ РАН, С. 96–116.

- Прокошева И.В. Динамика фенологических процессов в горнотаёжном поясе Вишерского заповедника (Северный Урал) под влиянием климатических изменений // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2017. Т. 28(2). С. 40–55.

- Прокошева И.В. Фенология березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) в горнотаежном поясе Вишер-ского заповедника (Северный Урал) // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2019. Т. 30, № 1-2. С. 53–69.

- Рачковская Е.И., Огарь Н.П., Маринич О.В. Редкие растительные сообщества степей Казахстана и их охрана // Степной бюллетень. 1999. № 3–4. С. 41–46.

- Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, пр-вила, принципы и гипотезы). М.: Журнал «Россия молодая», 1994. 367 с.

- Рихтер Г.Д. Природное районирование СССР. Карта // Известия АН СССР, серия географическая. 1961. (3). С. 3–13.

- Рогозин М.В., Запоров А.Ю., Жекин А.В. К обоснованию необходимого количества лесных генетических резерватов для Пермского края // Вестник Пермского университета. Серия Биология. 2007. 10(5). С. 161–171.

- Саксонов С.В., Лысенко Т.М., Ильина В.Н., Конева Н.В. Лобанова А.В., Матвеев В.И., Митрошен-кова А.Е., Симонова Н.И., Соловьева В.В., Ужамецкая Е.А., Юрицына Н.А. Зеленая книга Самарской области. Самара: СамарНЦРАН, 2006. 201 с.

- Самофалова И.А. Геопространственное моделирование физико-химических свойств горных почв (Северный Урал, заповедник «Вишерский») // Россий-ский журнал прикладной экологии. 2019. № 2(18). С. 35–41.

- Санников П.Ю. Обзор методов оценки репре-зентативности сетей ООПТ // Географический вест-ник. 2014. №2 (29). С. 107–115.

- Санников П.Ю., Бахарев П.Н. Использование прибора Multi 350i для определения гидрохимических характеристик р. Вишеры // Географический вестник. 2015. 32(1). С. 81–88.

- Санников П.Ю., Бузмаков С.А. Перспективы развития сети особо охраняемых природных территорий Пермского края. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2015. 173 с.

- Сводные данные по биоразнообразию заповедника «Вишерский». Информационно-аналитическая система «ООПТ России». 2022. [Электронный ресурс]. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/Вишерский/bio/cadastre (дата обращения: 03.03.2022).

- Селиванов А.Е., Урбанавичюс Г.П., Шкараба Е.М., Шаяхметова З.М., Урбанавичене И.Н. Предвари-тельный список лихенофлоры Пермского края: моно-графия. Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. 208 с.

- Семенов В.В. (ред.). Изучение естественных процессов, протекающих в природных комплексах з-поведника «Вишерский», выявление взаимосвязей между составляющими их компонентами (Летопись природы 2011/2012 гг.). 2013. Книга 19. Красновишерск. 180 с.

- Семенов В.В. (ред.). Изучение естественных процессов, протекающих в природных комплексах заповедника «Вишерский», выявление взаимосвязей между составляющими их компонентами (Летопись природы 2012/2013 гг.). 2014. Книга 20. 182 с.

- Солодько А.С. Зеленая книга Сочинского Причерноморья. Сочи: РГО (Сочинское отд.), 2013. 99 с.

- Список семейств жуков России с данными о числе видов // Зоологический институт РАН. 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/dbase1.htm (дата обращения: 17.03.2022).

- Торсуев Н.П. (ред.). Зеленая книга Республики Татарстан. Казань: КГУ, 1993. 421 c.

- Хотяновская Ю.В. Результаты первых дендрохронологических исследований на территории ГПЗ «Вишерский» // Антропогенная трансформация при-родной среды. 2016. Т. 2. С. 173–178.

- Чазов Б.А. К итогам работы по физико-геогра-фическому районированию Урала // Вопросы географии и охраны природы Урала. 1960. (2–4). С. 1–9.

- Чибилев А.А., Мусихин Г.Д., Павлейчик В.М., Паршина В.П. Зеленая книга Оренбургской области: Кадастр объектов Оренбургского природного наследия; Оренбургский филиал Русского Географического общества. Оренбург: Издательство «ДиМур», 1996. 260 с.

- Юшков Р.А., Воронов Г.А. Амфибии и репти-лии Пермской области (предварительный кадастр). Пермь: Изд-во Пермского университета, 1994. 157 с.

- Ярошенко А.Ю., Потапов П.В., Турубанова С.А. Методика и результаты картирования малонару-шенных лесных территорий Европейского Севера Рос-сии Малонарушенные лесные территории Европей-ского Севера России. М.: Гринпис России, 2001. 75 с.

- Bolshakov S., Kalinina L., Palomozhnykh E., Pota-pov K., Ageyev D., Arslanov S., Filippova N., Pala-marchuk M., Tomchin D., Voronina E. Agaricoid and bo-letoid fungi of Russia: the modern country-scale checklist of scientific names based on literature data // Biological Communications. 2021. Vol. 6 (4). P. 316–325. https://doi.org/10.21638/spbu03.2021.404

- Convention on the Conservation of European Wild-life and Natural Habitats. Council of Europe. 1979. [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/1680078aff (дата обращения: 24.03.2022).

- Dasmann R.F. A system for defining and classify-ing natural regions for purposes of conservation // IUCN occasional paper. 1973. (7). 47 p.

- Hodgetts, N., Cálix, M., Englefield, E., Fettes, N., García Criado, M., Patin, L., Nieto, A., Bergamini, A., Bisang, I., Baisheva, E., Campisi, P., Cogoni, A., Halling-bäck, T.,Konstantinova, N., Lockhart, N., Sabovljevic, M., Schnyder, N., Schröck, C., Sérgio, C., Sim Sim, M., Vrba, J., Ferreira, C.C., Afonina, O., Blockeel, T., Blom, H., Cas-pari, S., Gabriel, R., Garcia, C., Garilleti, R., González Mancebo, J., Goldberg, I., Hedenäs, L., Holyoak, D., Hu-gonnot, V., Huttunen, S., Ignatov, M., Ignatova, E., Infante, M., Juutinen, R., Kiebacher, T., Köckinger, H., Kučera, J., Lönnell, N., Lüth, M., Martins, A., Maslovsky, O., Papp, B., Porley, R., Rothero, G., Söderström, L., Ştefǎnuţ, S., Syrjänen, K., Untereiner, A., Váňa, J. Ɨ, Vanderpoorten, A., Vellak, K., Aleffi, M., Bates, J., Bell, N., Brugués, M., Cronberg, N., Denyer, J., Duckett, J., During, H.J., Enroth, J., Fedosov, V., Flatberg, K.-I., Ganeva, A., Gorski, P., Gunnarsson, U., Hassel, K., Hespanhol, H., Hill, M., Hodd, R., Hylander, K., Ingerpuu, N., Laaka-Lindberg, S., Lara, F., Mazimpaka, V., Mežaka, A., Müller, F., Orgaz, J.D., Patiño, J., Pilkington, S., Puche, F., Ros, R.M., Rum-sey, F., Segarra-Moragues, J.G., Seneca, A., Stebel, A., Virtanen, R., Weibull, H., Wilbraham, J., Żarnowiec, J. A miniature world in decline: European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts. Brussels: IUCN, 2019. 100 p. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.ERL.2.en

- Important Bird Areas. Site search. The Interna-tional Database «Important Bird Areas». 2022. [Электронный ресурс]. URL: http://datazone.birdlife.org/site/search (дата обращения: 01.03.2022).

- Important Plant Areas (IPA) Database. 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://www.plant-lifeipa.org/home

- IUCN Red List of Threatened Species. Interna-tional Union for Conservation of Nature. 2022. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iucnredlist.org/ (дата обращения: 12.02.2022).

- Karyakin I.V. The information about An Important Bird Area «Verkhnevisherski mountain» (RU1199). The International Database «Important Bird Areas». 2021. [Электронный ресурс]. URL: http://datazone.bird-life.org/site/factsheet/1622 (дата обращения: 25.02.2022).

- Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., da Fonseca G.A.B., Kent J. Biodiversity hotspots for conser-vation priorities // Nature. 2000. Vol. 403(6772). P. 853–858. https://doi.org/10.1038/35002501

- Olson D.M., Dinerstein E. The global 200: A rep-resentation approach to conserving the earth's most biolog-ically valuable ecoregions // Conservation Biology. 1998. Vol. 12(3). P. 502–515. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1998.012003502.x

- Olson D.M., Dinerstein E. The Global 200: Prior-ity ecoregions for global conservation // Annals of the Mis-souri Botanical Garden. 2002. Vol. 89(2). P. 199–224.

- Olson D.M., Dinerstein E., Wikramanayake E.D. Burgess N.D., Powell G.V.N., Underwood E.C., D'amico J.A., Itoua I., Strand H.E., Morrison J.C., Loucks C.J., All-nutt T.F., Ricketts T.H., Kura Y., Lamoreux J.F., Wettengel W.W., Hedao P., Kassem K.R. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth // Bioscience. 2001. Vol. 51(11). P. 933–938. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2

- Udvardi M.D.F. A classification of the biogeo-graphical provinces of the World (UNESCO. Man and Bi-osphere Programme. Project №8) // IUCN occasional pa-per. 1975. №18. 49 p.