Оценка признаков продуктивности у интрогрессивных линий Triticum aestivum/T. timopheevii в различных экологических условиях

Автор: Вакула С.И., Орловская О.А., Хотылева Л.В., Леонова И.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетические основы селекции

Статья в выпуске: 5 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Линии мягкой пшеницы с интрогрессией чужеродного генетического материала - важный источник и донор генов устойчивости к грибным патогенам. Однако для эффективного вовлечения линий в селекционный процесс необходима информация об их экологической пластичности и продуктивности в различных условиях произрастания. В этой работе впервые приведены оценки адаптивных реакций, стабильности и селекционной ценности линий мягкой пшеницы с чужеродными замещениями и транслокациями, полученные в географически отдаленных регионах. Нашей целью был сравнительный анализ проявления хозяйственно ценных признаков у линий мягкой пшеницы, содержащих чужеродный генетический материал, при выращивании на участках, расположенных в различных эколого-географических зонах - в Западной Сибири в Российской Федерации и в Республике Беларусь. В работе использовали 21 интрогрессивную линию Triticum aestivum / T. timopheevii (BC1F22-24, 2 n = 42), полученную от скрещивания пяти сортов мягкой пшеницы (Саратовская 29, Скала, Иртышанка 10, Целинная 20 и Новосибирская 67) с тетраплоидной пшеницей T...

Мягкая пшеница, тетраплоидная пшеница triticum timopheevii, интрогрессивные линии, продуктивность, эколого-генетический эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142216598

IDR: 142216598 | УДК: 633.111:631.524.84:58.056 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.5.916rus

Текст научной статьи Оценка признаков продуктивности у интрогрессивных линий Triticum aestivum/T. timopheevii в различных экологических условиях

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) — одна из наиболее важных сельскохозяйственных культур, играющая ключевую роль в обеспечении продовольствием населения во всем мире (1). Для получения высоких урожаев мягкой пшеницы необходимо создавать сорта, высокая урожайность которых сочетается с низким колебаниями хозяйственно ценных признаков при культивировании в регионах с различными почвенно-климатическими условиями (2-4). Размах экологической пластичности определяет ареал оптимального агроэкологического районирования сорта (5-7).

Повышение продуктивности и поддержание стабильного урожая культуры в меняющихся условиях окружающей среды зависит от различных факторов, наиболее важные из которых — устойчивость сортов к биотическим и абиотическим стрессорам. Грибные болезни приводят к существенным потерям урожая озимой и яровой мягкой пшеницы: в период эпифитотий продуктивность восприимчивых сортов снижается на 50-70 %. В ряде работ высокую урожайность современных сортов и селекционных образцов мягкой пшеницы, в том числе линий, полученных с привлечением чужеродного генетического материала, связывают с устойчивостью к грибным патогенам (8-10).

Дикие и культурные сородичи мягкой пшеницы служат перспективными источниками расширения генетического разнообразия современных сортов по локусам устойчивости. На данный момент от сородичей и злаков из отдаленных таксономических групп в геном мягкой пшеницы интродуцировано более 50 генов устойчивости к бурой и стеблевой ржавчине и мучнистой росе (11). Однако при интрогресии чужеродных локусов резистентности следует обращать внимание на степень влияния унаследованного генетического материала на другие хозяйственно важные признаки. Для многих чужеродных генов, детерминирующих резистентность к листостебельным инфекциям, отмечено снижение продуктивности колоса и других компонентов урожайности при переносе генов в коммерческие сорта пшеницы (12, 13).

Для использования интрогрессивных линий в качестве источников и доноров генов устойчивости к грибным патогенам необходима информация об экологической пластичности и адаптивности линий в различных экологических условиях. Ранее мы изучили коллекцию интрогрессивных линий мягкой пшеницы, полученных с участием тетраплоидного вида T. timopheevii var. viticulosum . Многолетние наблюдения показали, что линии характеризуются эффективной устойчивостью к бурой ржавчине и мучнистой росе, часть из них проявляет устойчивость к стеблевой ржавчине, септориозу и пыльной головне; ряд линий имеют групповую устойчивость к болезням (14). С помощью молекулярно-генетического анализа были картированы эффективные гены, детерминирующие устойчивость интрогрессивных линий к бурой ржавчине (15, 16).

В настоящей работе впервые приведены оценки адаптивных реакций, стабильности и селекционной ценности линий мягкой пшеницы с чужеродными замещениями и транслокациями, полученные в эколого-генетическом исследовании.

Целью работы был сравнительный анализ проявления хозяйственно важных признаков у линий мягкой пшеницы, содержащих генетический материал Triticum timopheevii , при выращивании в Западно-Сибирском регионе России и в Республике Беларусь, расположенных в различных географических зонах.

Методика. Использовали 21 интрогрессивную линию Triticum aes-tivum / T. timopheevii (BC1F22-24, 2 n = 42), полученную от скрещивания пяти сортов мягкой пшеницы (Саратовская 29, Скала, Иртышанка 10, Целинная 20 и Новосибирская 67) с тетраплоидной пшеницей T. timopheevii var. viticulosum (14). Полевые испытания линий и их родительских форм проводили в 2015 году в условиях Западно-Сибирского (Новосибирская обл.) и Восточноевропейского (г. Минск, Республика Беларусь) агроклиматических регионов.

Полевой опыт закладывали в 2 повторностях на делянках шириной 1 м, по 40-60 зерен в ряду и с расстоянием между рядами 20 см, распределенных по участку согласно систематическому методу. Оценку продуктивной кустистости, высоты растения, длины колоса, числа колосков в колосе, числа зерен с колоса, массы зерен с колоса и массы 1000 зерен проводили по методическим рекомендациям ВИР им. Н.И. Вавилова (20-25 случайным образом выбранных растений каждой линии) (17).

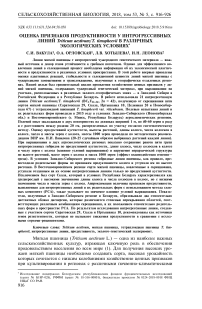

Полученные данные обрабатывали в программных пакетах STA-TISTICA 10.0 («StatSoft, Inc.», США) и Microsoft Excel. В работе использовали методы описательной статистики (рассчитывали среднее арифметическое М и стандартную ошибку среднего ±SEM) и непараметрического корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена r ). По разности между средним значением признака интрогрессивной линии и средним значением признака каждой из родительских форм в двух испытаниях строили лепестковые диаграммы. Методом главных компонент (PCA) оценивали общность каждой из переменных и ее вклад в главные компоненты изменчивости.

Результаты. Климат Западной Сибири континентальный, с продолжительной зимой и коротким жарким летом. Климат Беларуси умеренно континентальный с частыми атлантическими циклонами, мягкой и влажной зимой, теплым летом. Сравнительный анализ метеоусловий 2015 года показал, что в Западно-Сибирском регионе скорость накопления суммы активных температур (САТ) на 11-15 % превышала значения, отмеченные для Восточноевропейского экспериментального участка. В Новосибирском регионе САТ за период май—июль превысила необходимые для созревания яровой пшеницы 1600 °С (18), что способствовало ускорению ростовых и репродуктивных процессов, сокращению вегетационного периода культуры. На протяжении всего периода роста и развития пшеницы наблюдалось недостаточное количество осадков (в условиях Республики Беларусь дефицит осадков был выражен сильнее).

Построенные лепестковые диаграммы отражают разность между средним значением признака интрогрессивной линии и средним значением признака каждой из родительских форм в двух испытаниях и позволяют сравнить продуктивность изучаемых образцов пшеницы в условиях Западно-Сибирского и Восточноевропейского регионов. Растения вида T. ti-mopheevii характеризовались максимальным значением продуктивной кустистости (в среднем 2,7±0,1 стебля в Новосибирске, 4,7±0,2 стебля в Минске) и превосходили по этому признаку как привлеченные в скрещивания сорта T. aestivum , так и полученные на их основе интрогрессивные линии (рис. 1). В условиях Западно-Сибирского региона линии, созданные на основе сортов Саратовская 29 и Новосибирская 67, уступали по продуктивной кустистости родительскому сорту T. aestivum . Независимо от условий выращивания, достоверные трансгрессии признака (по отношению к сорту) были показаны в комбинациях на основе сортов Скала и Целинная 20 .

Существенные различия были установлены по высоте растений, выращенных в разных агроклиматических зонах. Как гибридные формы, так и исходные сорта в условиях континентального климата Сибири формировали более высокую соломину. При этом в Западно-Сибирском регионе 75 и 57 % интрогрессивных линий уступали по высоте исходному сорту и T. timopheevii . По результатам, полученным в условиях белорусского эксперимента, только 48 % интрогрессивных линий оказались ниже обеих родительских форм.

Растения T. timopheevii формировали короткий колос (соответствен-

Рис. 1.

Разность между средним значением

признака интрогрессивной линии пшеницы и средним значением признака одной из родительских форм — Triticum timopheevii ■♦■ или культурным сортом T. aestivum -*- при выращивании в Беларуси; T. timopheevii -■или культурным сортом T. aestivum -е- при выращивании в Западносибирском регионе (2015 год). Представлены признаки число зерен с колоса, шт. (А), масса зерен с колоса, г (Б), продуктивная кустистость, шт. (В), масса 1000 зерен, г (Г), длина колоса, см (Д), высота растения, см (Е), число колосков в колосе, шт. (Ж); 1.1-1.6 — линии, созданные на основе гибрида Саратовская 29 ½ T. timopheevii; 2.1-2.4 — Ска- ла ½ T. timopheevii; 3.1-3.5 — Иртышанка 10

½

T. timopheevii; 4.1-4.4 — Целинная 20 ½ T. ti- mopheevii; 5.3-5.4 — Новосибирская 67 ½ T. timopheevii. Темный сектор диаграммы — интрогрессивная линия уступает родительской форме по среднему значению анализируемого признака, светлый сектор — интрогрессивная линия превосходит родительскую форму по среднему значению анализируемого признака.

но 5,3±0,1 и 5,6±0,1 см в условиях Беларуси и России) с небольшим количеством колосков (10,8±0,7 шт.) вне зависимости от условий выращивания. Его параметрам уступал колос у линий Иртышанка 10 ½ T. timophe- evi i (см. рис. 1, Ж, 3.3) и Целинная 20 ½ T. timopheevii (см. рис. 1, Ж, 4.2) . В условиях Беларуси увеличение длины колоса по сравнению с сортом отмечали у четырех линий, созданных на основе сорта Саратовская 29 (среднее значение длины колоса у Саратовской 29 — 8,6±0,3 см, у гибридов оно могло достигать 10,3±0,1 см). В Западно-Сибирском регионе более половины линий, полученных на основе сортов Скала и Целинная 20, и все линии комбинаций Саратовская 29 ½ T. timopheevi и Иртышан-ка 10 ½ T. timopheevi достоверно превосходили исходный сорт пшеницы по длине колоса. В Восточноевропейском регионе более 60 % гибридных линий уступали родительскому сорту по числу колосков в колосе. Трансгрессию признака отмечали для шести линий (в комбинациях с сортами Саратовская 29, Скала, Иртышанка 10 и Целинная 20). Интрогрессия генетического материала T. timopheevii в сорт Новосибирская 67 привела к достоверному снижению длины колоса у гибридов независимо от условий выращивания, при этом число колосков в колосе практически не уменьшалось по сравнению с таковым у культурного сорта.

В целом по двум экологическим испытаниям среднее число зерен с колоса и масса зерен с колоса (см. рис. 1, А, Б) варьировали от 11,6±0,8 шт. и 0,4±0,04 г у линии 4.3 (комбинация Целинная 20 ½ T. timopheevii ) до 32,03±2,9 шт. и 1,13±0,09 г у линии 3.1 (Иртышанка 10 ½ T. timopheevii ) . В условиях Западно-Сибирского региона растения T. timopheevii в среднем формировали 15,6±0,5 зерен с колоса с массой 0,61±0,03 г. При выращивании в Беларуси семенная продуктивность колоса T. timopheevii достигала 19,4±0,9 шт., но средняя масса зерна снижалась до 0,59±0,04 г. То есть часть интрогрессивных линий уступали дикорастущему предку по числу зерен (10 и 20 % образцов соответственно в условиях Западно-Сибирского региона и Беларуси) и массе зерна с колоса (20 и 15 % образцов). В Восточноевропейском регионе семенную продуктивность культурного сорта превосходили только четыре линии, созданные на основе сорта Скала, и две линии на основе сорта Саратовская 29. В Западно-Сибирском регионе трансгрессия по числу зерен и массе зерен с колоса наблюдалась для комбинаций сортов Иртышанка 10, Саратовская 29 и Целинная 20 .

Условия выращивания повлияли на массу 1000 зерен у вида T. ti-mopheevii . Если в Западно-Сибирском регионе этот показатель достигал 37,9±0,8 г, превышая значение у всех родительских сортов и уступая таковому только у восьми интрогрессивных линий (три линии комбинации Саратовская 29 ½ T. timopheevii ; четыре — Иртышанка 10 ½ T. timopheevii ; одна линия Скала ½ T. timopheevii ), то в Беларуси масса 1000 зерен у T. ti-mopheevii составляла только 30,4±1,3 г, что ниже, чем у большинства выращенных в тех же условиях сортов и интрогрессивных линий. По массе 1000 зерен 76,2 % интрогрессивных линий пшеницы в Западно-Сибирском регионе и 9,5 % линий в условиях Беларуси превосходили культурные сорта. Не исключено, что это обусловлено разницей в размере семян, которые формируют родительские формы при изменении условий выращивания.

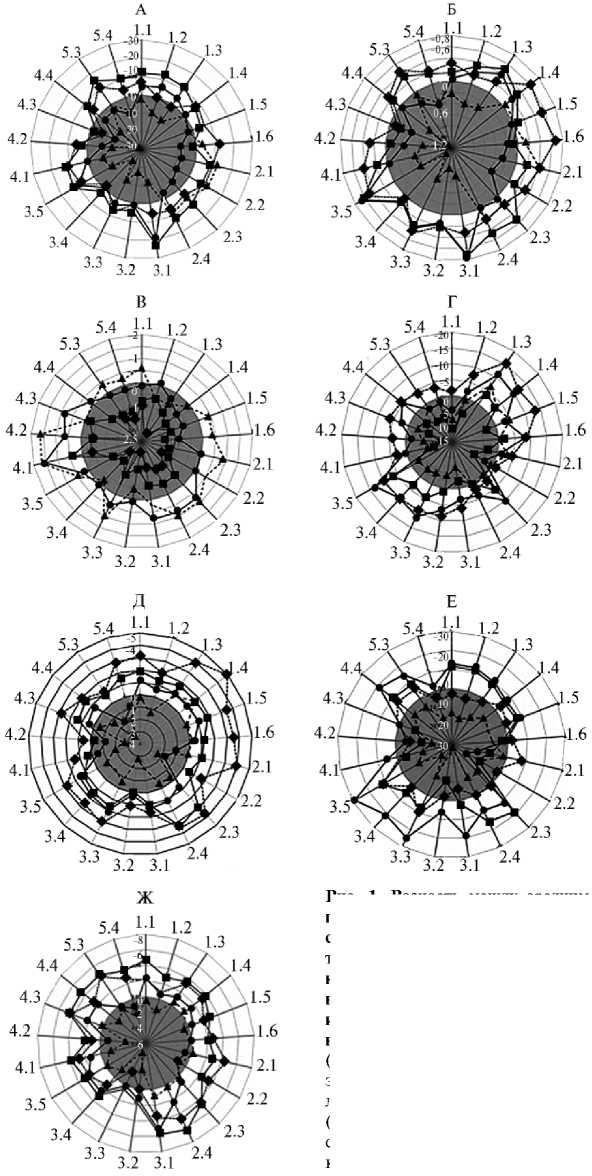

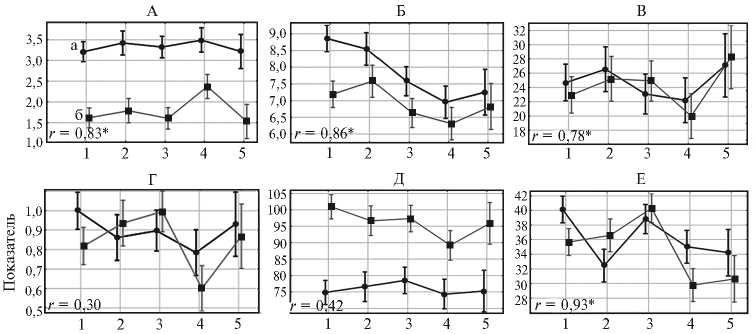

Для пяти гибридных комбинаций показаны достоверные корреляции средних значений четырех признаков в двух регионах выращивания (рис. 2). По сравнению с Западно-Сибирским регионом, в условиях Беларуси наблюдалось увеличение продуктивной кустистости на 87,0 %, числа колосков в колосе — на 17,0 %, длины колоса — на 15,0 %, числа зерен с 920

колоса — на 2,6 %. Низкорослые в условиях Беларуси линии на основе сорта Саратовская 29 в Западно-Сибирском регионе характеризовались максимальной высотой стебля. По сравнению с белорусским опытом, при выращивании в Западно-Сибирском регионе у линий, созданных с участием сортов Скала и Иртышанка 10, наблюдался прирост массы зерна с колоса и массы 1000 зерен. Однако в условиях Новосибирска снижалась семенная продуктивность линий, созданных на основе сортов Саратовская 29, Целинная 20 и Новосибирская 67.

ние арифметические значения с корреляции Спирмена между

Рис. 2. Продуктивная кустистость, шт. (А), длина колоса, см (Б), число зерен с колоса, шт. (В), масса зерен с колоса, г (Г), высота растения, см (Д), число колосков в колосе, шт. (Е), масса 1000 зерен, г (Ж) в группах интрогрессивных линий, полученных на основе T. timopheevii и сортов T. aes-tivum, при выращивании в условиях Восточноевропейского (а) и Западно-Сибирского региона (б): 1 — Саратовская 29; 2 — Скала; 3 — Иртышанка 10; 4 — Целинная 20; 5 — Новосибирская 67 (2015 год). На рисунке представлены сред-доверительными интервалами (95 %); r — коэффициент средними значениями признаков интрогрессивных линий пшеницы, выращенных в условиях Западно-Сибирского региона и Беларуси; звездочкой отмечены коэффициенты корреляции, статистически значимые при p < 0,05.

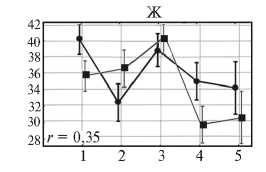

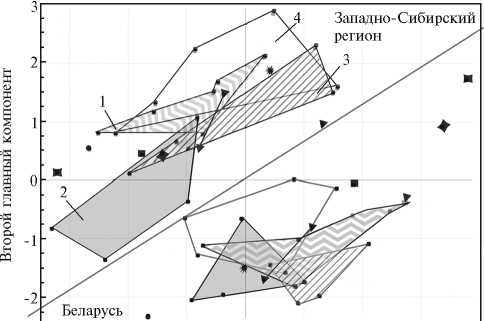

Метод главных компонент позволяет оценить общность каждой из переменных и ее вклад в главные компоненты изменчивости. Мы использовали PCA для классификации интрогрессивных линий и родительских форм по комплексу фенотипических признаков и сравнительного анализа продуктивности при выращивании в двух агроклиматических регионах (рис. 3). Метод позволил сократить число переменных, описывающих продуктивность пшеницы, до трех главных компонент (собственные значения выше единицы). Два первых фактора PCA совместно обеспечивали 66,2 % дисперсии, третий фактор объяснял дополнительные 15,5 %. Для интерпретации полученного решения была выбрана двухфакторная модель PCA, воспроизводящая для шести признаков продуктивности 0,600,89 общности (доли дисперсии при заданном числе факторов). Исходя из факторных нагрузок, первый главный компонент объяснял изменчивость признаков главного колоса (длина, количество колосков, количество и масса зерен с колоса). Со вторым выделенным компонентом коррелировали продуктивная кустистость и высота растения, что позволило интерпретировать этот фактор как габитус растения. Добавление в анализ третьего главного компонента существенно повышало общность решения только для массы 1000 зерен (для двух главных компонент общность признака составляла 0,28, для трех главных компонент — 0,85) и не влияло на диа- грамму классификации образцов.

Оценка методом PCA продуктивности образцов интрогрессивных линий и их родительских форм, выращенных в Западной Сибири и Восточной Европе, указывала на значимое влияние условий выращивания. Результаты наблюдений, соответствующие Новосибирскому региону и Беларуси, образовали два облака дисперсии с центрами тяжести во второй и четвертой четвертях графика. Региональные варианты опыта можно было разделить диагональной линией через третью и первую четверти графика (см. рис. 3). Вдоль этой линии наблюдался рост значений продуктивной кустистости, высоты растения, размера и урожая главного колоса. Проекции индивидуальных интрогрессивных линий на плоскость PCA были объединены в планарные кластеры, соответствующие одной комбинации скрещивания, испытанной в каждом из регионов выращивания. Положе- ние кластеров соотносили с проекциями региональных вариантов испытания родительских форм (T. timopheevii, Саратовская 29, Скала, Иртышанка 10, Новосибирская 67, Целинная 20).

•3 -2-101234

Первый главный компонет

Рис. 3. Проекция наблюдений интрогрессивных линий мягкой пшеницы Саратовская 29 ½ T. timopheevii (1) , Целинная 20 ½ T. timopheevii (2) , Скала ½ T. timopheevii (3) , Ирты-шанка 10 ½ T. timopheevii (4) , Новосибирская 67 ½ T. timo-pheevii ( ▼ ▼ ) и родительских форм T. timopheevii ( • ), Саратовская 29 (■), Целинная 20 ( ), Новосибирская 67 ( ▲), Скала (* ), Иртышанка 10 (■) на пространство двух первых компонент PCA (2015 год) . Первый главный компонент: собственное значение 2,8, объясняемая дисперсия 39,8 %; второй главный компонент: собственное значение 1,9, объясняемая дисперсия 26,4 %.

Общая площадь перекрывания кластеров и привязка области перекрывания к анализируемым образцам для условий Западной Сибири и Беларуси различались. В белорусском эксперименте отмечали большую компактность кластеров, более широкий диапазон разброса и удаленность родительских форм от анализируемых гибридных комбинаций. В условиях Западно-Сибирского региона к области изменчивости группы интрогрессивной линий на основе сортов Целинная 20 и Скала были близки проекции родительских сортов пшеницы. В ЗападноСибирском эксперименте проекция T. timopheevii по- падала в диапазон изменчивости гибридной комбинации на основе сорта Саратовская 29. Относительно групп линий, созданных с участием сортов Целинная 20, Иртышанка 10, Новосибирская 67 и Скала, родитель T. ti- mopheevii демонстрировал более низкие значения длины колоса, числа колосков в колосе, семенной продуктивности колоса. Выращенный в условиях Беларуси вид T. timopheevii характеризовался низким значением двух главных компонент (координат), относительно вовлеченных в скрещивания сортов, что помещало кластеры интрогрессивных линий одной комбинации скрещивания на вектор, соединяющий проекции родительских форм (см. рис. 3).

Факторный анализ и его варианты (метод главных компонент, би- плот анализ и др.) удобны для оценки компонентов системы сорт—год— условия выращивания, поскольку позволяют одновременно оценить дисперсию и взаимосвязь большого числа признаков, а также сократить число экспериментальных параметров до нескольких факторов, объясняющих наблюдаемую вариацию признаков (19, 20). Так, Ю.Ф. Осипов с соавт. (21) на основе факторного анализа 44 показателей агрофитоценоза озимой пшеницы выделили пять автокомпенсаторных систем, что позволило определить влияние фотосинтетической деятельности, минерального питании и густоты посева на продуктивность пшеницы. В другой работе с использованием би-плот анализа проведена диверсификация сортов яровой мягкой пшеницы по специфике отклика генотип—среда и выделены наиболее продуктивные и устойчивые сорта для четырех участков государственного сортоиспытания в Самарской области (22). Эти подходы демонстрируют широкий диапазон возможностей факторного анализа при сортоиспытаниях в конкретных почвенно-климатических условиях.

В настоящее время в дополнение к биоинформатическим методам анализа стало возможным использовать молекулярно-генетические, позволяющие проводить диссекцию хозяйственно важных признаков и выявлять минорные локусы (quantitative trait loci, QTLs) с различными эффектами. В результате комплексного подхода удается идентифицировать генотипы, содержащие в геноме сочетания QTLs, которые вносят положительный вклад в фенотипическое проявление ряда признаков при различных условиях внешней среды (23-25).

Выделение главных факторов, определяющих формирование урожая пшеницы в различных эколого-географических условиях, позволяет создавать сорта с высокой экологической пластичностью, что убедительно продемонстрировано для разных видов сельскохозяйственных культур, включая пшеницу (26, 27). В нашем эксперименте метод главных компонент, использованный при анализе семи признаков продуктивности, позволил дифференцировать интрогрессивные линии и родительские формы пшеницы, выращенные в условиях Республики Беларусь и в Западно-Сибирском регионе, выделить два признака, описывающие продуктивность главного колоса и габитус растений, а также выявить группы интрогрессивных линий, существенно изменяющие продуктивность в зависимости от условий выращивания (гибриды на основе сортов Иртышанка 10 и Саратовская 29). Отметим, что для родительских форм и гибридов, у которых элементы продуктивности в меньшей степени зависят от неконтролируемых факторов (что наблюдали, например, у родительских растений T. timopheevii ), сборы зерна следует повышать за счет изменения элементов технологии при возделывании культуры.

Результаты, полученные в нашей работе, свидетельствуют о преобладающем влиянии эколого-географических условий на проявление хозяйственно важных признаков. При этом наиболее значительные различия отмечены для продуктивной кустистости, высоты растений и длины колоса. Ранее с помощью факторного анализа данных по оценке линий в условиях Новосибирской области было установлено, что вклад генотипа в фенотипические различия между линиями и исходными сортами незначителен (28). Выявленные колебания по признакам между группами линий, созданных на основе разных сортов мягкой пшеницы, могут быть связаны с неодинаковой реакцией сорта-основателя на погодные условия, что показано другими исследователями как для коммерческих сортов, так и для интрогрессивных линий (29-31).

Таким образом, интрогрессия генома Triticum timopheevii в сорта T. aestivum приводит к заметной диверсификации интрогрессивных линий по комплексу признаков продуктивности. Степень выраженности наблюдаемой диверсификации зависит от условий вегетации образцов. В Западно-Сибирском регионе гибридные линии пшеницы, как правило, превосходят родительские формы по продуктивности колоса и уступают им по высоте растения. В Восточноевропейском регионе сорта, вовлеченные в скрещивания, уступают созданным на их основе интрогрессивным линиям только по продуктивной кустистости. Исключение составляет сорт Скала, который в условиях Республики Беларусь характеризуется как среднерослый с высокими значениями длины колоса и числа колосков в колосе, но низкими значениями числа и массы зерна с колоса. По результатам исследования интрогрессивные линии, созданные с участием сортов Саратовская 29, Скала и Иртышанка 10, выделяются более высокой адаптивностью к стрессовым условиям внешней среды и могут быть рекомендованы как источники генов резистентности, не вызывающие снижения продуктивности сортов-реципиентов.

Авторы благодарят Е.Б. Будашкину (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск) за предоставленные линии Triticum aestivum / T. timopheevii.

Список литературы Оценка признаков продуктивности у интрогрессивных линий Triticum aestivum/T. timopheevii в различных экологических условиях

- Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика). М., 2004.

- Вавилов Н.И. Избранные труды. М., 1996.

- Sadras V.O., Reynolds M.P., de la Vega A.J., Petrie P.R., Robinson R. Phenotypic plasticity of yield and phenology in wheat, sunflower and grapevine. Field Crop. Res., 2009, 110(3): 242-250 ( ) DOI: 10.1016/j.fcr.2008.09.004

- Краснова Ю.С., Шаманин В.П., Петуховский С.Л., Кирилюк Л.М. Экологическая пластичность сортов мягкой яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Современные проблемы науки и образования, 2014, 6. Режим доступа: http://www.science-education.ru/120-16182. Без даты.

- Амелин А.В., Азарева Е.Ф. Роль сорта в формировании урожая. Земледелие, 2002, 1: 20.

- Мамеев В.В., Никифоров В.М. Оценка урожайности, адаптивности, экологической стабильности и пластичности сортов озимой пшеницы в условиях Брянской области. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2015, 7: 125-129.

- Sadras V.O., Rebetzke J.G. Plasticity of wheat grain yield is associated with plasticity of ear number. Crop Pasture Sci., 2013, 64(30): 234-243 ( ) DOI: 10.1071/CP13117

- Коваленко Е.В., Жемчужина А.И., Киселева М.И., Коломиец Т.М., Щербик А.А. Стратегия селекции пшеницы на устойчивость к ржавчинным заболеваниям. Защита и карантин растений, 2012, 9: 19-22.

- Крупин П.Ю., Дивашук М.Г., Белов В.Н., Жемчужина А.И., Коваленко Е.Д., Упелниек В.П., Карлов Г.И. Исследование промежуточных пшенично-пырейных гибридов на устойчивость к листовой ржавчине. Сельскохозяйственная биология, 2013, 1: 68-73 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2013.1.68rus

- Сагендыкова А.Т., Плотникова Л.Я., Кузьмина С.П. Оценка экологической пластичности и устойчивости к бурой ржавчине интрогрессивных линий мягкой пшеницы с генами Agropyrone longatum. Аграрная Россия, 2016, 9: 5-13.

- McIntosh R.A., Yamazaki Y., Dubcovsky J., Rogers J., Morris C., Appels R., Xia X.C. Catalogue of gene symbols for wheat. 12th Int. Wheat Genetics Symposium, 2013 Yokohama, Japan. Режим доступа: http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/symbolClassList.jsp. Без даты.

- McIntosh R.A. Wheat rusts: an atlas of resistance genes. CSIRO Publishing, Sydney, 1995.

- Zhang W., Lukaszewskii A.J., Soria M.A., Goyal S., Dubcovsky J. Molecular characterization of durum and common wheat recombinant lines carrying leaf rust resistance (Lr19) and yellow pigment (Y) genes from Lophopyrum ponticum. Theor. Appl. Genet., 2005, 111(3): 573-582 ( ) DOI: 10.1007/s00122-005-2048-y

- Leonova I.N., Budashkina E.B., Kalinina N.P., Röder M.S., Börner A., Salina E.A. Triticum aestivum ½ Triticum timopheevii introgression lines as a source of pathogen resistance genes. Czech J. Genet. Plant Breed., 2011, 47: S49-S55 ( ) DOI: 10.17221/3254-CJGPB

- Leonova I.N., Kalinina N.P., Budashkina E.B., Röder M.S. Genetic analysis and localization of loci controlling leaf rust resistance of Triticum aestivum ½ Triticum timopheevii introgression lines. Russ. J. Genet., 2008, 44(12): 1431 ( ) DOI: 10.1134/S1022795408120077

- Timonova E.M., Leonova I.N., Röder M.S., Salina E.A. Marker-assisted development and characterization of a set of Triticum aestivum lines carrying different introgressions from the T. timopheevii genome. Mol. Breeding, 2013, 31(1): 123-136 ( ) DOI: 10.1007/S11032-012-9776-x

- Мережко А.Ф. Пополнение, сохранение в живом виде и изучение мировой коллекции пшеницы, эгилопса и тритикале. СПб, 1999.

- Карпук В.В., Сидорова С.Г. Растениеводство. Минск, 2011.

- Sarembaud J., Pinto R., Rutledge D.N., Feinberg M. Application of the ANOV-PCA method to stability studies of reference materials. Anal. Chim Acta, 2007, 604(2): 147-154 ( ) DOI: 10.1016/j.aca.2007.09.046

- Pržulj N., Mirosavljević M., Čanak P., Zorić M., Boćanski J. Evaluation of spring barley performance by biplot analysis. Cereal Res. Commun., 2015, 43(4): 692-703 ( ) DOI: 10.1556/0806.43.2015.018

- Осипов Ю.Ф., Иваницкий Я.В. Оценка роли агроэкологических условий в формировании зерновой продуктивности агрофитоценоза озимой пшеницы с помощью факторного анализа. Научный журнал КубГАУ, 2011, 68(4). Режим доступа: http://www.ej.kubagro.ru/2011/04/pdf/15.pdf. Без даты.

- Сюков В.В., Гулаева Н.И. Диверсифицированная система сортов яровой мягкой пшеницы для создания высокопродуктивных агроэкосистем различного уровня интенсификации. Достижения науки и техники АПК, 2015, 29(8): 55-57.

- Zhang D., Zhou Y., Zhao X., Lv L., Zhang C., Li J., Sun G., Li S., Song C. Development and utilization of introgression lines using synthetic octaploid wheat (Aegilops tauschii x Hexaploid Wheat) as donor. Front. Plant Sci., 2018, 9: 1113 ( ) DOI: 10.3389/fpls.2018.01113

- Wang X., Pang Y., Zhang J., Zhang Q., Tao Y., Feng B., Zheng T., Xu J., Li Z. Genetic background effects on QTL and QTL x environmental interaction for yield and its component traits as revealed by reciprocal introgression lines in rice. The Crop Journal, 2014, 2(6): 345-357 ( ) DOI: 10.1016/j.cj.2014.06.004

- Quarrie S.A., Quarrie S.P., Radosevic R., Rancic D., Kaminska A., Barnes J.D., Leverington M., Ceoloni C., Dodig D. Dissecting a wheat QTL for yield present in a range of environments: from the QTL to candidate genes. J. Exp. Bot., 2006, 57(11): 2627-2637 ( ) DOI: 10.1093/jxb/erl026

- Peltonen-Sainio P., Jauhiainen L., Sadras V.O. Phenotipic plasticity of yield and agronomic traits in cereals and rapeseed at high latitudes. Field Crop Research, 2011, 124(2): 261-269 ( ) DOI: 10.1016/j.fcr.2011.06.016

- Nikotra A.B., Atkin O.K., Bonser S.P., Davidson A.M., Finnegan E.J., Mathesius U., Poot P., Purugganan M.D., Richards C.L., Valladares F., van Kleunen M. Plant phenotypic plasticity in a changing climate. Trends Plant Sci., 2010, 15(12): 685-692 ( ) DOI: 10.1016/j.tplants.2010.09.008

- Leonova I.N., Budashkina E.B. The study of agronomical traits determining the productivity of the Triticum aestivum/Triticum timopheevii introgression lines with resistance to fungal diseases. Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2017, 7(3): 299-307 ( ) DOI: 10.1134/S2079059717030091

- Balakrishnan D., Subrahmanyam D., Badri J., Raju A.K., Rao Y.V., Beerelli K., Mesapogu S., Surapaneni M., Ponnuswamy R., Padmavathi G., Babu V.R., Neelamraju S. Genotype x environment interactions of yield traits in backcross introgression lines derived from Oryza sativa cv. Swarna/Oryza nivara. Front. Plant Sci., 2016, 7: 1530 ( ) DOI: 10.3389/fpls.2016.01530

- Hanamaratti N.G., Salimath P.M., Vijayakumar C.H.M., Ravikumar R.L., Kajjidoni S.T. Genotype x environment interaction of near isogenic introgression lines (NIILs) under drought stress and non-stress environments in upland rice (Oryza sativa L.). Indian Society of Genetics & Plant Breeding, 2010, 70(3): 222-228.

- Jafarzadeh J., Bonnett D., Jannink J.-L., Akdemir D., Dreisigacker S., Sorrells M.E. Breeding value of primary synthetic wheat genotypes for grain yield. PLoS ONE, 2016, 11(9): e0162860 ( ) DOI: 10.1371/journal.pone.0162860